基于DNA条形码的桑黄真菌分子鉴定

2019-02-22刘子璐胡渤洋张国庆

徐 鑫,边 勇,陈 哲,孙 悦,刘子璐,胡渤洋,武 扬,张国庆*

(1.北京农学院生物科学与工程学院/农业部都市农业北方重点实验室,北京 102206;2.北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心,北京 101312;3.浙江出入境检验检疫局,浙江杭州 310016)

桑黄是中国著名传统药用真菌,早在汉代《神农本草经》中称其为“桑耳”,药用历史超过2 000年,能治疗痢疾、盗汗、血崩等,长期服用有延缓衰老的功效,现代医学认为具有抗肿瘤、抗氧化、增强免疫、调剂血糖、保肝等功效[1, 2]。从真菌分类学的角度,桑黄是一大类硬质多孔菌的总称,主要隶属于担子菌门(Basidiomycota)伞菌纲(Agaricomycetes)锈革孔菌目(Hymenochaetales)锈革孔菌科(Hymenochaetaceae)的3个属:纤孔菌属(Inonotus)、木层孔菌属(Phellinus)和嗜蓝孢孔菌属(Fomitiporia)[1]。桑黄的研究主要集中在中国、日本、韩国等东亚国家,近年来对其分类研究不断深入。日本、韩国学者长期以来认为桑黄的学名为裂蹄纤孔菌(I.linteus)(旧称裂蹄木层孔菌P.linteus);《中国药用真菌》(第一版)(1974年)中,刘波认为真桑黄的学名是火木层孔菌(P.igniarius);戴玉成通过对鲍姆纤孔菌(I.baumii,俗称暴马子、暴马桑黄)与I.linteus模式标本形态和产地的对比研究发现,I.linteus产自中南美洲而不在东亚地区,中国、韩国、日本长期入药的桑黄真菌应为I.baumii[2-4]。另一方面,I.baumii主要寄生于丁香属植物如暴马丁香,而不寄生于桑属植物;Wu等利用形态和核糖体DNA内转录间隔区(Internal transcribed spacer,ITS)鉴定,首次发现寄生于桑树的新种桑黄纤孔菌(I.sanghuang)[5]。

DNA条形码(DNA barcoding)技术,是通过一段相对较短的标准DNA片段实现物种的快速、准确和标准化鉴定[6]。常用于物种鉴定的DNA条形码有线粒体细胞色素C氧化酶亚基I(COI)、ITS等,二者分别是国际生命条形码联盟(Consortium of the Barcode of Life, CBOL)确定用于动物和真菌物种鉴定的首选条形码[7, 8]。Wu等利用ITS鉴定发现东亚地区的桑黄有6个种,包括鲍姆纤孔菌(I.baumii)、小孔忍冬纤孔菌(I.lonicericola)、大孔忍冬纤孔菌(I.lonicerinus)、桑黄纤孔菌(I.sanghuang)、瓦宁纤孔菌(I.vaninii)和锦带花纤孔菌(I.weigelae)[5]。Tian等利用ITS鉴定技术,又在中国发现2个新种,高山纤孔菌(I.alpinus)和环区纤孔菌(I.zonatus)。用于真菌鉴定的DNA条形码除ITS序列之外,还有核糖体大亚基(Nuclear large subunit, NL, LSU/28S)、翻译延伸因子(Translation elongation factor 1-alpha, EF1-α)、RNA聚合酶(RNA polymerase largest and second largest subunits, RPB1和RPB2)、微管蛋白(β-tubulin, TUB2)、肌动蛋白(Actin, ACT)、钙调蛋白(Calmodulin, CAL)基因等[8-10]。O’ Donnell等首次利用NL+ef1-α+rpb1+rpb2多基因联合比对实现对羊肚菌属(Morchella)的系统分类,获得黄色、黑色和变红羊肚菌三个支系[11]。Du等分别采用ITS比对和ITS+ef1-α+rpb1+rpb2多基因联合比对羊肚菌属真菌进行鉴定研究,发现ITS序列仅能识别出羊肚菌属中约76%的种,而四基因联合分析则可以鉴定出该属的所有物种[12, 13]。

本研究以采集自西藏、吉林和浙江的3株桑黄为材料,分别选用ITS、NL、rpb1、rpb2和ef1-α序列,探索桑黄菌株鉴定适宜的DNA条形码和PCR扩增条件,为桑黄真菌分子鉴定提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

本研究以采集自中国的西藏、吉林和杭州的3株桑黄(表1)子实体为材料,其中产地西藏和吉林的野生子实体由浙江出入境检验检疫局提供,产自杭州的桑黄由当地食用菌种植户提供。由北京农学院生物科学与工程学院分离并保存。

1.2 培养基和试剂

PDA培养基:去皮土豆200 g,葡萄糖20 g,琼脂 20 g,自来水1 L,pH 7.2~7.4,121℃灭菌20 min[14, 15]。

菌丝体总DNA提取利用新型植物基因组DNA提取试剂盒(天根,北京),引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。其他试剂均为国产分析纯。

表1 供试桑黄菌株Tab.1 The ‘Sanghuang’ strains used in this study

1.3 菌株分离培养与保存

桑黄真菌菌丝体纯培养的获得采用组织分离的方法[15]。以75%酒精对桑黄子实体进行表面消毒,以无菌解剖刀切开子实体,从组织内部扣取直径3~5 mm的组织块,接种到PDA平板培养基上,在25℃恒温培养箱中避光培养,定期观察萌发情况。萌发后挑新鲜菌丝组织转移新的PDA平板培养基上生长,直至获得菌丝体纯培养。纯培养菌株转接至PDA斜面培养基,长满后于4℃进行保存。

1.4 形态鉴定

观察3种桑黄菌株的子实体形态并记录。利用插片法对3种菌株的菌丝体进行显微观察。取新鲜生长、直径约2~3 cm的桑黄菌菌落,在距离菌落外侧约5 mm处,以30°~45°插入无菌的盖玻片,25℃恒温培养箱中避光培养,待菌丝刚刚蔓延至盖玻片后,取出盖玻片利用显微镜观察其菌丝形态并记录[14, 15]。

1.5 菌丝体总DNA提取

菌丝体总DNA提取以刚长满平板的新鲜菌丝体为材料,以无菌刮铲将菌丝转入研钵中,加入适当液氮研磨成粉末状。利用基因组DNA提取试剂盒(天根)提取菌丝体总DNA。产物利用1%琼脂糖凝胶电泳检测,收集对应条带的DNA样品,保存于-20℃备用。

1.6 引物与PCR扩增条件

选用ITS、NL、rpb1、rpb2和ef1-α等5个DNA片段,设计7对引物进行桑黄分子鉴定,引物序列信息见表2[13, 14, 16, 17]。PCR扩增的反应体系包括:引物1、引物2和模板各1 μL,2×MasterMix 12 μL,以重蒸水定容至25 μL。为获得更好的试验效果,采用温度梯度PCR。ITS扩增条件为:变性温度94℃,变性时间4 min,变性温度94℃,变性时间1 min,梯度退火温度分别为55、56、57、58和59℃,退火时间1 min,延伸温度72℃,延伸时间1 min,35个循环,延伸温度72℃,延伸时间10 min。其他序列扩增条件:变性温度94℃,变性时间3 min,变性温度94℃,变性时间1 min,梯度退火温度分别为49、50、51、52和53℃,退火时间30 s,延伸温度72℃,延伸时间1 min,完成35个循环,延伸温度72℃,延伸时间10 min[13, 17]。PCR后产物利用1%的琼脂糖凝胶电泳检测,收集对应条带的PCR产物,送生工生物工程(上海)股份有限公司测序。

1.7 序列比对与系统发育树构建

测序序列利用NCBI的BLAST在线比对进行序列比对,序列信息登录GenBank进行注册。以GenBank数据库中桑黄类真菌ITS、NL序列信息为参照,利用MEGA7.0软件,采用NJ法(Neighbor-joining method)进行系统发育树构建,采用1000次自展抽值(Bootstrap sampling)检验分子进化树可靠性[18, 19]。

表2 PCR和测序引物Tab.2 PCR and sequencing primers

2 结果与分析

2.1 形态学分析

3种桑黄子实体、菌落及菌丝形态如图1所示。1713菌株子实体较小,木栓质,无柄,菌盖扇形、贝壳状,5 cm×3 cm,厚2 cm,菌盖黑褐色、表面有明显沟槽,子实层金黄色;PDA上菌落呈亮黄色,菌丝为无隔菌丝,无锁状联合。1714菌株子实体较小,木栓质,无柄,4.5 cm×1.5 cm,厚1 cm,缺乏典型菌盖特征,子实层黄褐色。HS菌株子实体较小,木栓质,无柄,菌盖半圆或近半圆形、贝壳状,(5~6) cm×(3~4) cm,厚3 cm,菌盖棕褐色、具同心环沟,下表面棕黄色,子实层黄褐色,硬木栓质。1714和HS菌株在PDA上菌落均呈淡黄色、有同心圆结构,随着培养时间的延长,向培养基分泌黑褐色色素;菌丝无隔或有隔、具分枝、无锁状联合,幼嫩菌丝多为无隔菌丝。

2.2 PCR扩增

5组、7对引物的温度梯度PCR电泳检测结果见图2。对ITS进行扩增,退火温度55~59℃时,3个菌株均能够获得明亮的单一条带,以58和59℃时条带最亮;对NL进行扩增,退火温度49~53℃时,3个菌株均能够获得明亮的单一条带,以49和50℃时条带最亮;对rpb1Y、rpb2B和rpb2Y进行扩增,退火温度49~53℃时,3个菌株均扩增出大量非特异性条带,不能够用于分子鉴定;对rpb1B和ef1-α进行扩增,退火温度49~53℃时,3个菌株均未获得电泳条带。

图1 3种桑黄形态特征(A1-A3、B1-B3和C1-C3分别为1713、1714和HS菌株子实体、菌落和菌丝体形态,放大倍数10×100)Fig.1 Morphological characteristics of the three ‘Sang Huang’ mushrooms (A1-A3, B1-B3,C1-C3: Fruiting bodies, colony, and mycelia of strain 1713, 1714, and HS, respectively. Magnification, 10×100)

2.3 系统发育树

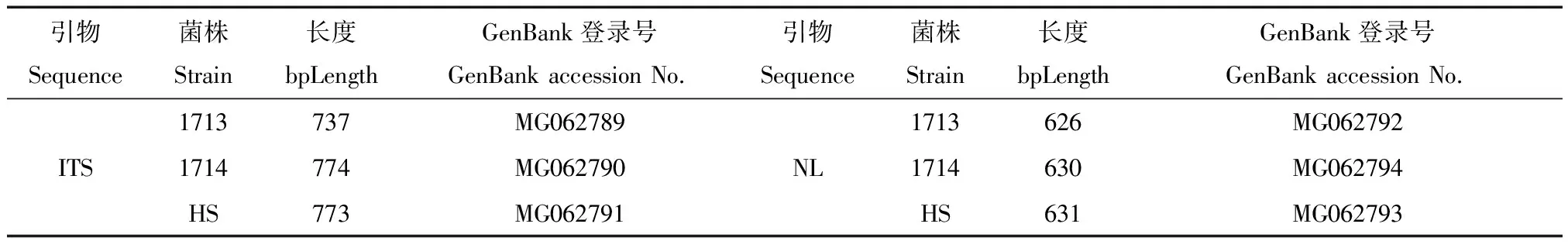

以ITS和NL序列扩增获得的PCR产物测序后,提交GenBank,其序列信息见表3。利用MEGA 7.0软件,以GenBank数据库中桑黄类真菌ITS和NL序列信息为参照、NJ法和1000次检验,分别构建基于ITS和NL序列的系统发育树(图3和图4)。基于ITS序列的系统发育分析显示,1713菌株与桑黄纤孔菌(I.sanghuang)相似性最高,为99%,遗传距离为0.003;HS和1714菌株与鲍氏针层孔菌(I.baumii)相似性最高,分别为100%和99%,遗传距离分别为0.003和0.000。基于NL序列的系统发育分析也显示了相同的结果,1713菌株与桑黄纤孔菌(I.sanghuang)聚在一类,相似性为99%,遗传距离为0.009;HS和1714菌株与鲍氏针层孔菌(I.baumii)聚在一类,相似性均为99%,遗传距离分别为0.012和0.009。基于ITS和NL序列联合矩阵的系统发育树见图5。1713菌株与桑黄纤孔菌(I.sanghuang)聚在一类,相似性为100%,遗传距离为0.006;HS和1714菌株与鲍氏针层孔菌(I.baumii)聚在一类,相似性均为99%,遗传距离分别为0.002和0.003。

图2 7组引物PCR电泳检测结果(A-G引物分别为ITS, NL, RPB1B, RPB1Y, RPB2B, RPB2Y和ef1-α)Fig.2 Theprofiles of electrophoresis analysis of PCR amplified product using the seven pairs of primers (Primers of A-G were ITS, NL, RPB1B, RPB1Y, RPB2B, RPB2Y, and ef1-α, respectively)

图3 基于ITS序列的桑黄真菌NJ发育树Fig.3 Phylogenetic tree of‘Sanghuang’ species based on ITS sequences by Neighbor-joining method.

引物Sequence菌株Strain长度bpLengthGenBank登录号GenBank accession No.引物Sequence菌株Strain长度bpLengthGenBank登录号GenBank accession No.ITS1713737MG0627891714774MG062790HS773MG062791NL1713626MG0627921714630MG062794HS631MG062793

图4 基于NL序列的桑黄真菌NJ发育树Fig.4 Phylogenetic tree of ‘Sanghuang’ species based on NL sequences by Neighbor-joining method.

图5 基于ITS-NL序列的桑黄真菌NJ发育树Fig.5 Phylogenetic tree of‘Sanghuang’ species based on ITS-NL sequences by Neighbor-joining method.

3 讨 论

桑黄类真菌的药用历史悠久,中国、日本、韩国等国家用于治疗的桑黄种类主要有寄生于暴马丁香的鲍姆纤孔菌(I.baumii)、寄生于阔叶树的火木层孔菌(P.igniarius)、寄生于杨树的瓦宁纤孔菌(I.vaninii)等,这些真菌宿主植物不同、药效也不尽相同;而寄生于桑属植物的桑黄纤孔菌(I.sanghuang)虽被称为是真正意义上的桑黄,但由于目前稀有及濒危,其子实体药用研究较少[1, 2, 5, 20]。由于桑黄自身的适应性强,分布极其广泛,相近属间、同一属内的桑黄类子实体形态十分相近,在分类上容易混淆,常出现同种异名或同名异种等现象[4, 20, 21]。结合形态学和分子生物学手段,对桑黄类真菌进行快速鉴定,具有重要实际意义。

本研究中,3种桑黄子实体均较小,1713菌株与1714和HS菌株存在显著差异。1713菌株子实体菌盖表面黑褐色,有明显沟槽结构,并且子实层金黄色;而HS菌株子实体菌盖棕褐色,具同心环沟结构,子实层黄褐色。Wu等报道,桑黄纤孔菌(I.sanghuang)子实体掌状或扁平状,正面扁平,稍凸或稍凹,子实层金黄色、棕黄色或黄棕色[5]。蔡为明等报道,采集自桑树的典型子实体无柄、有菌盖,典型菌盖为扇形或马蹄形,采集到的子实体扇径5~10 cm,基部厚边缘薄,基部一般厚1.5~3 cm,最厚的达5 cm;菌盖表面黄棕色至棕色, 多年生、老熟子实体菌盖呈棕褐色,具有辐射状裂纹;子实层表明金黄或棕黄色,菌肉黄色、棕色或具光泽的木色[22]。戴玉成报道,鲍姆纤孔菌(I.baumii)子实体无柄、单生、硬木栓质,大小可达10 cm×7 cm、厚5 cm,子实体菌盖蹄形或半圆形,后期黑褐色至栗褐色、有同心环沟,菌肉褐色[2]。在形态结构方面,1713和HS菌株子实体特征分别与桑黄纤孔菌(I.sanghuang)和鲍姆纤孔菌(I.baumii)子实体相似性较高,而1714菌株子实体结构特征不明显,从形态学上无法确定。

对ITS、NL等5个片段进行PCR扩增、测序和发育树构建结果显示,ITS和NL序列均能够扩增获得单一条带,rpb1Y、rpb2B和rpb2Y序列扩展产生的条带过多,而rpb1B和ef1-α为引物则未获得电泳条带。根据电泳条带的质量和亮度,二者PCR最适退火温度范围分别为58~59和49~50 ℃。ITS、NL和ITS-NL的系统发育树结果均显示,1713菌株与桑黄纤孔菌(I.sanghuang)聚为一类、相似性99%~100%,而HS和1714菌株与鲍氏针层孔菌(I.baumii)聚为一类、相似性99%~100%。结果表明,ITS、NL和ITS-NL均可以作为桑黄真菌分子鉴定的DNA条形码。前人对真菌分子鉴定的DNA条形码开展大量研究,最常用的有ITS、NL、RPB、EF、TUB、ACT等[8, 9]。Dai利用核糖体大亚基序列(nuc-LSU)完成锈革孔菌科(Hymenochaetaceae)一些典型真菌的聚类分析[23]。Wu等基于形态学与ITS鉴定,将东亚地区桑黄类真菌分为鲍姆纤孔菌(I.baumii)、小孔忍冬纤孔菌(I.lonicericola)、桑黄纤孔菌(I.sanghuang)等6个种[5]。Cui和Decock利用形态学和LSU、ITS鉴定,完成对广东采集Phellinuscastanopsidis的分类和系统进化分析,发现它与P.ellipsoideus,P.gabonensis和P.caribaeo-quercicolus同属于P.ignarius(PHELLYNUS S.S)谱系的一个分支[24]。Han等利用ITS序列对74株韩国桑黄类真菌进行分子鉴定,并获得3株桑黄纤孔菌(I.sanghuang)[25]。另外,李雪玲利用LSU-ITS对贝盖侧耳(Pleurotuscalyptratus)进行遗传多样性分析,纠正单纯利用形态学鉴定所得到的结果,贝盖侧耳并非属于幕盖菇属(Tectella),而与侧耳属(Pleurotus)亲缘关系最近[26],熊川等人利用ITS、LSU等分子条形码区分了采集自秋季发生的两种羊肚菌[17]。

本研究以3种桑黄真菌子实体材料为对象,通过对ITS、NL等5对、7组DNA条形码筛选和PCR条件选择,确定ITS和NL可以作为桑黄真菌分子鉴定的最佳DNA条形码,其PCR最适退火温度范围分别为58~59℃和49~50℃。