艺术歌曲《春花秋月何时了?》及其分析

2019-02-20金桥

金 桥

一、中国第一首“前卫派”歌曲

陈歌辛(1914—1961),原名陈昌寿,英文名Svingalin,另有中文名馨砚,上海浦东北蔡镇生人,中国近现代作曲家、指挥家、男中音歌唱家,笔名戈忻、昌寿、庆余、林枚、怀钰、金成、衡山等。[注]① 陈钢:《玫瑰之恋——“歌仙”陈歌辛之歌》,北京:东方出版社,2014年,第2—4页。在20世纪中国音乐史和上海城市文化的海洋中,陈歌辛是一位特立独行的音乐家。具有四分之一印度血统的他从未进入高等学府接受系统训练,却自学成才掌握了从声乐演唱、器乐演奏到指挥、作曲等各种精深技艺;从未有机会赴欧美国家留学,他却以“选择性学习法”指定跟随多位外籍名师学习音乐理论;不是音乐学院教授,他却在1950年代在北京、上海为电影音乐作曲家讲授管弦乐配器法;他曾创造过中国近现代音乐史上的诸多“第一”:第一首由外国歌手翻唱并登上本国音乐排行榜的流行歌曲《玫瑰玫瑰我爱你》、第一部中国音乐剧《西施》、第一首“前卫派”歌曲《春花秋月何时了?》等。

1933年春季,江西省推行音乐教育委员会创办了《音乐教育》,主编为缪天瑞,封面设计钱君匋,这样一份由地方政府支持创办的刊物,当时力邀并获得了诸多知名音乐家和学者为其撰稿,其中包括萧友梅、赵元任、柯政和、青主、李抱忱、陈洪、李惟宁、周淑安、唐学咏、丰子恺、贺绿汀、陈田鹤、江定仙、刘雪庵、邱望湘、钱君匋、陈啸空、蔡继琨、廖辅叔等。至1937年12月停刊,5年间共出版57期,7个专号,是近代中国持续时间较长、期数较多、影响较大的音乐类期刊之一。《音乐教育》的内容并不仅限教育主题,涉及音乐欣赏、音乐美学、音乐史学、音乐教育、音乐评论等多个方面,并在几乎每一期中开辟专栏,发表中国作曲家新近创作的器乐与声乐作品。在《音乐教育》杂志1936年第4卷第8期上,一首名为《春花秋月何时了?》的艺术歌曲格外引人瞩目,作者是当时年仅二十出头的陈歌辛,作品篇幅虽只短短两页,却在不经意间拉开了中国“前卫”音乐创作的帷幕。

图1 《音乐教育》杂志1936年第四卷第八期封面及目录

二、“前卫”来自何方?

1930年代,对于中国音乐创作而言是一个关键十年。随着越来越多中国音乐家(包括留法的郑志声、冼星海,留日的江文也等等)远渡重洋学习现代作曲技法,随着国人从柯政和的《新音乐》[注]柯政和(1889—1979),字安士,原名柯丁丑,出生于台湾嘉义,中国近现代音乐教育家、理论家。曾求学于台湾总督府国语学校师范部、东京上野音乐学校师范科,毕业后任教于台北国语学校音乐科、北京师范学院音乐系等院校,之后他全身心投入音乐教育工作,对中国近代音乐教育贡献良多,1979年病逝于宁夏回族自治区。柯政和于1927年在《新乐潮》杂志上发表的《新音乐》一文,用“新音乐”一词指称西方现代音乐,提及“多调性”“无调性”“复节奏”等多种现代音乐创作技法;次年发表《申伯克的音乐》,介绍了现代音乐的代表人物勋伯格。这些文字是目前可见中国学者对于西方现代音乐较早的介绍。(1927)、《申伯克的音乐》(1928)等文字中对西方现代音乐有所耳闻,现代音乐经过多年酝酿在中国终于破土而出。

为了达致创作民族化新音乐,继而创造中国民族乐派的宏伟目标,以萧友梅、陈洪、黄自等人为代表的学院派音乐家,在先期学习西方传统音乐的基础上,在各种不同场合强调了创造“新音乐”的紧迫性[注]萧友梅在1932年《听过来维思先生讲演中国音乐之后》一文中,表达了“创作新派国乐”的意愿。参见萧友梅:《萧友梅全集·第一卷·文论专著卷》,上海:上海音乐学院出版社,2004年,第586—588页。;而江文也、陈歌辛等学院之外的音乐家,也以各自极富想象力的音乐作品,成为这个“新音乐”时代的重要参与者。

黄自在他的《山在虚无缥缈间》《卜算子》等作品中,开始尝试中国民族风格与非西方传统技法的融合,他创作中所体现的五声化旋律的进行方式、与之相适应的“完全脱离西洋和声约束”[注]许常惠:《中国新音乐史话》,台湾:乐韵出版社,1986年,第133页。的多声语言,乃至于一些“不甚调性”[注]许常惠:《中国新音乐史话》,台湾:乐韵出版社,1986年,第133页。的奇异和声,显然已经摆脱了20世纪初中国作曲家对西洋传统技法的模仿,发出了“中国新音乐”创作的先声。同在30年代,出生于台湾求学于日本的江文也在接触了20世纪早期部分西方作曲风格与技法后,在《台湾舞曲》《钢琴小品五首》《断章小品》《孔庙大晟乐章》等作品中尝试运用了多种令人耳目一新的20世纪现代作曲技法,显示出一位天才作曲家敏锐的艺术感受力。

1930年代,也是海派文化极为繁盛的时期,随着中国由传统农耕文明向现代化的急剧转型,作为国际大都市的上海不仅在市政建设水平上跻身世界一流,各类文化事业也迅速发展,印刷、出版、教育、娱乐等行业的繁荣,使来自西方的报刊、书籍、教材、歌谱畅销于大街小巷,现代、多元的文化形态,成为当时上海都市文明最明显的特征。在上海装饰豪华的大戏院中,常能听到来自世界一流音乐家的表演,而在当时的演出曲目中不乏如德彪西、拉威尔、法雅、齐尔品、阿甫夏洛穆夫等20世纪作曲家的作品。[注]钱仁康:《上海音乐志》,上海:上海市新闻出版局,2001年,第47页。50多个国家的移民涌入以及全国各地文化精英的汇聚,使得1930年代的上海成为具有国际视野的的文化中心。

对出生于浦东的陈歌辛来说,此种现代与多元并存的文化环境,是他熟悉不过并从中不断汲取养料的土壤。通晓六国文字并接受过全英文教学的陈歌辛,对于外来文化自然不会感到陌生,而四分之一的印度血统使他的个性中更多了一份驿动。他曾跟随多位外籍教师学习作曲、声乐及指挥,曾涉猎过艺术歌曲、音乐剧、舞剧、电影配乐等多种体裁的音乐创作,在他的图书乐谱中也不乏现代作品的收藏,他在自己的音乐札记中记录过不少与新派音乐(勋伯格、伯格、斯克里亚宾、亨德米特等人)相关的文字。[注]陈钢:《玫瑰之恋——“歌仙”陈歌辛之歌》,载《陈歌辛音乐札记(1946)》,北京:东方出版社,2014年,第328—329页。不过他在《音乐教育》1936年第4卷第8期上发表的歌曲《春花秋月何时了?》,其中所包含的意识与技法依然令人大感意外,毕竟这是目前可见中国人所写的第一首前卫派艺术歌曲作品。

三、弗兰克尔指导的“十二音”作品?

在陈歌辛独特的求学生涯中,德籍犹太音乐家沃尔夫冈·弗兰克尔(Wolfgang Fraenkel,1897—1983)是常被提到的一位外籍教师,有学者明确指出《春花秋月何时了?》是在弗氏的指导下写成的。[注]李岩:《独上高楼——“民国·乐史”的现代性及前世今生》,《星海音乐学院学报》2013年第4期,第5页脚注2。作为对中国近现代音乐产生过重要影响的德籍犹太裔音乐家,弗兰克尔在中国生活、任教期间,曾经担任过工部局乐队的提琴乐师、国立上海音乐专科学校理论作曲组教授,也曾在课余时间教授过不少私人学生,受教于他的中国学生数量可观,其中包括丁善德、邓尔敬、汤正方、薛岩、瞿希贤、秦西炫、张昊、杨与石、王震亚、黎英海、郭乃安等中国作曲家。作为阿诺尔德·勋伯格(Arnold Schoenberg,1874—1951)的学生,弗兰克尔被普遍认为是中国现代音乐的重要启蒙者之一,在他的指导和鼓励下,桑桐曾尝试使用非传统手法进行写作,留下了《林花谢了春红》(1943)和《夜景》(1947)等新调性、无调性音乐作品。那么,据称曾短期受教于弗兰克尔的陈歌辛,是否确在弗氏的指导下,创作出《春花秋月何时了?》这部前卫派艺术歌曲呢?

关于弗兰克尔的来华行踪,目前可见几份较可靠的文字记载,说明了他抵达中国的时间和在华期间的生活工作状态。

曾长期受教于弗兰克尔的作曲家桑桐,在其《纪念弗兰克尔与许洛士——介绍两位原我院德国作曲教授》一文中,对于他的作曲导师做了如下记录:

30年代末,由于纳粹的排犹活动,弗兰克尔离德来华,定居于上海旧租界区。在工部局乐队(上海交响乐团前身)任中提琴乐师,1941年夏,应李惟宁之聘来国立上海音专(上海音乐学院前身)理论作曲组任教,按照作曲理论课程的程序先教和声。[注]桑桐:《纪念弗兰克尔与许洛士——介绍两位原我院德国作曲教授》,《音乐艺术》1990年第2期,第10页。

桑文的附录部分,附上了译自贝克尔《音乐家传记辞典》第七版中的《沃尔夫冈·弗兰克尔》词条,对这位犹太音乐家的生平作出了较具体的叙述:

截止1933年纳粹统治开始之前,(弗兰克尔)一直在柏林任法官。曾被萨克森豪森集中营拘捕,但由于仅半属犹太血统(其母与妻均为雅利安人)而于1939年获释。之后,赴华来沪受到中国的庇护。在南京、上海进行音乐教育……弗兰克的创作源自正宗的德国传统,但后期开始试验系列音乐创作。

弗兰克尔的另外一位中国学生秦西炫,在《回忆沃尔夫冈·弗兰克尔》一文中,对于恩师的到来作了如下陈述:

由于纳粹排犹猖狂,弗兰克尔于二十世纪三十年代末离开德国来到上海,曾任上海音专作曲系教授,也教私人学生,丁善德、李德伦、张昊、邓尔敬、桑桐、瞿希贤、董光光、周广仁、汤正方、薛岩、张宁和、黎英海等都曾是他的门生。弗兰克尔对中国近代音乐的发展做出了不可磨灭的贡献是有功劳的。[注]秦西炫:《回忆沃尔夫冈·弗兰克尔》,《音乐艺术》2001年第1期,第18页。

德国学者思想悟子(Christian Utz)的《十二音音乐在上海的诞生——论作为作曲家、音乐家和教师的沃尔夫冈·弗兰克尔》一文,对于弗兰克尔由欧洲来到中国的过程,做出了相对较详细的记载:

1933年至1938年1月,他以自由音乐家、作曲家的身份参加了许多“德国犹太文化联盟”组织的演出。1938年底,弗兰克尔被拘留在柏林附近奥兰尼恩堡(oranienburg)的萨赫森豪森(Sachsenhausen)集中营。1938年11月9日纳粹组织发起犹太人大屠杀,他可能是之后被驱逐到萨赫森豪森的6000名犹太人之一,大约是1938年底或1939年初,他在“文化联盟”的救助下从萨赫森豪森释放。1939年3、4月份,弗兰克尔搭上著名意大利罗伊德·特里斯蒂诺(Lloyd·Triestino)的康特一罗索(Conte Rosso)航班逃往上海,4、5月份到达。[注][德]思想悟子:《十二音音乐在上海的诞生(上)——论作为作曲家、音乐家和教师的沃尔夫冈·弗兰克尔》,张漪译,《音乐艺术》2004年第3期,第60页。

在乔纳森·戈德斯坦(Jonathan A. Goldstein)所著《在中国的犹太人》(TheJewsofChina)一书中,对于弗兰克尔在上海的音乐活动也有这样的记述:

当1939从集中营被释放后他(弗兰克尔)前往上海,在那里他加入了上海工部局管弦乐团并任教于国立音乐院,虽然之前在德国时音乐只是他的业余爱好,弗兰克尔却在上海证明了自己作为一名多才多艺音乐家(作曲家和演奏家)的出色能力。他能娴熟演奏钢琴和小提琴、中提琴等弦乐器,当乐团中的这些声部需要时,他随时都能填补演奏的空缺。[注]Jonathan Goldstein.The Jews of China: Historical and Comparative Perspectives, NY: M.E.Sharpe,1999,P.233.(笔者译)

综合以上信息,沃尔夫冈·弗兰克尔的抵华时间可以确定为30年代末的1939年4至5月,德国纳粹上台之前他主要在柏林地区担任法官,并以自由音乐家、作曲家身份参与“德国犹太文化联盟”组织的演出,他于1938年因犹太人身份而被拘禁于位于德国奥拉宁堡(上文中译为奥兰尼恩堡)的萨赫森豪森集中营,1939年从集中营被救获释后搭乘意大利航班逃离欧洲,并于4、5月份抵达上海。在以上文字中,无任何资料表明弗兰克尔在德期间认识一位名叫陈歌辛的中国青年并为其授课,考虑到弗兰克尔抵达中国的具体时间,以及陈歌辛从未前往德国留学的客观事实,后者在1936发表的歌曲《春花秋月何时了?》,可以完全排除在弗兰克尔指导下完成的可能性。

四、作曲技法分析

作为中国的第一首前卫艺术歌曲,作品使用了哪些现代技法?在1930年代具有程度不同现代意识的中国音乐创作中,《春花秋月何时了?》究竟居于何种位置?当时中国作曲家对于西方现代技法的掌握到了何种程度?这些问题,显然需要对于作品作深入解读后才能回答。遗憾的是,学界对此作品或忽略不见或语焉不详,仅有的解析文字中,有学者将该曲列入“自由十二音”作品之行列,若真如此,该曲理应作为中国第一首“十二音”作品而被载入史册。

在进行音乐本体的分析之前,有必要对“无调性”“泛调性”“十二音”“自由十二音”等20世纪作曲技法的概念作出定义。

泛调性(Pantonality)现代主义音乐创作手法之一,最初这一由勋伯格提出的词汇具有“综合所有调性”之意,以说明作品中调性处理的特点。1958年,奥地利作曲家、理论家鲁道夫·雷蒂在其所著《调性、无调性、泛调性》一书中再次应用这一名词,以概括20世纪音乐作品中一些既非传统调性又非无调性的新的调性语言特征。泛调性的主要标志之一是“流动的主音”,即在音乐的结构中有若干不同主音先后发挥作用,但这些主音本身游移不定。泛调性中所包含的调性作用,通过音程、旋律型与和声进行中所含有的调性关系来提示调中心的意义。泛调性结构中,包括某些无调性因素,但并非彻底的无调性风格。泛调性的核心内涵,包括“无调性的调性,游移的和声,流动的主音,不同类型(调性中)的主音”[注][奥地利]鲁道夫.蕾蒂:《调性、无调性、泛调性——对二十世纪音乐中某些趋向的研究》,郑英烈译,北京:人民音乐出版社,1992年,第75页。,这是一种介乎传统调性与无调性之间的一种新的调性思维方式。

十二音(twelve-tone music)作曲法是1910年代后期由奥地利人约瑟夫·马蒂亚斯·豪尔(Josef Matthias Hauer,1883—1959)和阿诺德·勋伯格先后创造的音乐创作技法,后者在经过长达7年酝酿后,于1923年起正式提出了这一革命性作曲法。其基本方法是:选用半音阶的十二个音自由组成一个无调性中心的序列(或称音列),以它的原形、逆行、倒影、倒影逆行四种形式作为组成一首乐曲的基本素材。在十二个音都出现前,不得重复其中任何一音。音列可移置到半音阶的任何高度,四种音列形式各有十二个不同音高位置,因此共形成48个可用音列。[注]钟子林:《西方现代音乐概述修订版》,北京:人民音乐出版社,2016年,第9页。

在十二音作曲法中,几个必须遵守的关键规则为:

1.一个八度范围音列内的音,必须全部用尽;

2.某个音用过后,在使用下一音列前该音不应该再次出现;

3.构成多声部时,应避免出现主导的和声或和弦;

4.同一时间可以使用多于一条音列,但不同的音列应避免介入其他音列的运行。

自由十二音(free twelve-note music)作曲法,1950年代,经历了整体序列音乐的理性化顶峰之后,“作为一种反动,自由化的进程由此开始,并创造了自由十二音作曲技法”[注][英国]雷金纳德·史密斯·布林德尔(Reginald Smith Brindle):《新音乐——1945年以来的先锋派》(The Avant-Garde since 1945),黄枕宇译,北京:人民音乐出版社,2001年,第63页。。诞生于50年代末至60年代初的这种技法,可被视为对一次大战之前无调性音乐的一种逻辑延续,它既受到序列主义的某些影响,也继承了自由无调性的许多原则。其基本原理为:

1.摒弃序列,使音的持续和排列彻底自由,八度内的所有12个半音贯彻完全的半音应用。

2.不应用共同的序列,每个音的出现都根据特定乐段需要自由安排,皆有各自独立形态,因而不存在“原型”“倒影”“逆行”等关系。

3.每个音组或音的连续都按无调性的要求进行构思,排除三和弦结构和传统的调性联系。通过推算去排除传统和声的两大支柱——即调性和建立在紧张度关系上的和声准则。[注]郑英烈:《自由无调性与自由十二音作曲法——序列音乐研究之八》,《广州音乐学院学报》1984年Z1期,第115—124页。

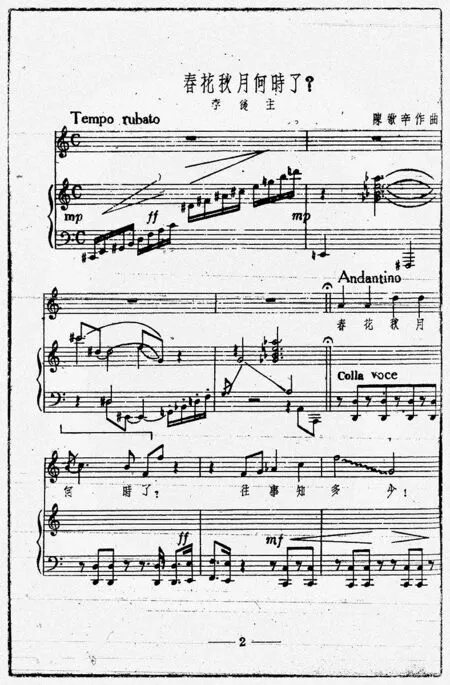

《春花秋月何时了?》的篇幅仅有30个小节,这首风格悲凉略带恍惚的艺术歌曲,其结构由引子(4小节)、乐段A(10小节)、间奏(2小节)、乐段B(10小节)、尾声(4小节)几个部分构成,为不带再现的单二部曲式结构。

引子(1—4小节)与核心素材:

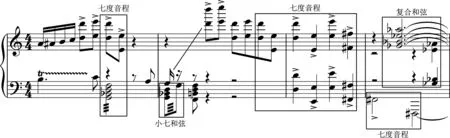

1.钢琴伴奏第一小节的连续七和弦,显而易见的四个小七和弦的鱼贯出现,并且每个小七和弦的根音,形成不同八度内的半音级进上行。这样的和弦安排在造成调性模糊的同时,也宣告了三度叠置和弦依然是该曲的主要素材和组织原则之一(见谱例1第1小节)。小七和弦原本就在所有和弦中调性指示最不明确,同时又具备柔和、清新的音效,作曲家选择这一和弦作为核心素材显然别有深意。

2.第二小节左手部分所包含的音程——下行小七度,以及右手的复合和弦(可被视为自bA开始的缺少三度音的九和弦转位,也可看作具有五声性质的以bE为根音的三和弦附加四度音,同时还包含着四度叠置与三度叠置和弦的混和)也寓意丰富:脱胎于小七和弦的小七度音程,作为全曲又一核心素材在此被首次清晰呈现,并位于明显的升号系统调性内,它与右手位于降号系统内的复合和弦,构成了调性的叠置与节奏的交错(见谱例1第2小节)。

3.第三小节不仅加强了七度音程所带来动荡冲突的效果,并将第一小节的小七和弦(左手声部最后一拍)融入其中,将全曲最重要的两种音乐素材合而为一。

谱例1 引子中的核心音乐素材

值得注意的还有前奏最后一个小节连续出现的三个A音(a—A—A1),其用法与传统和声中属音的作用非常相似,并与之后的主题中心音之间形成四度上行的进行,令人很明显地联想起调性写作手法中属—主的进行。

谱例2 类似属音—主持续音的用法

在歌曲开头四小节的引子部分,歌曲的三种核心音乐素材即已依次呈现,并为全曲的音乐风格定下了基调。

乐段A(5—14小节),4/4拍,4+2+4的方正性结构,四个乐句构成的乐段结构。

人声演唱的第一乐句(第5—6小节),带有明显的d小调痕迹,紧接的第二乐句(第7—8小节)没有任何准备地转移到了f小调,第三、第四两个乐句的中心音,亦在不断的变换中,“流动的主音”在乐段A的人声部分即表现得相当明显。旋律中隐含的三和弦成分(第7小节),说明调性的观念未被抛弃,而由钢琴在低声部反复奏出的D音,强化了其作为调性中心音的地位。旋律与伴奏二者之间的组合方式,呈现出节奏的交错与线性的对位;第二乐句结束处的小七度下行旋律音程,是这一核心素材首次呈示于旋律声部;第三乐句的人声承接前一句的部分主题素材,在节奏方面与前句基本保持统一,属于音乐发展中“部分重复”的手法,钢琴伴奏依然保持左手同音反复的奏法,只不过中心音由前一乐句的D下移为C,人声的第四乐句(第13—14小节)以加入“外音”的方式呈现的分解小七和弦构成的旋律线,显示出这一素材在全曲中的重要地位。

谱例3 乐段A人声主题

间奏(第15—16小节),作为歌词上下阕之间的结构分割点,作曲家在此使用了七度音程的变化发展形式,以类似“换音”的方式加剧了七度音程的不谐和感,同时为调性中心音的再次转换作了准备。

谱例4 间奏部分(第15—16小节)

乐段B(第17—26小节),4/4拍,7/4拍,4+2+4方正性结构,四个乐句构成的乐段结构。

B段第一乐句的中心音再次移动到了E音上,作曲家在此处并未使用全新的对比主题,而是以A段的动机节奏为基础,进行部分重复和自由展延。可以注意到三度叠置和弦的成分似乎比之前的乐段更为明显,调性的感觉因此也更为清晰;第二乐句之后的钢琴间奏部分,是全曲中唯一改变拍号的小节,左手所奏出的七和弦(小七和弦—减小七和弦—小七和弦—小七和弦)震音,改变了人声与钢琴声部之前以横向线性为主的进行方式;第三乐句歌曲伴奏的中心音又回到了D,给人以某种再现的回归感,人声的旋律线条明显呈现出更多分解和弦式的进行,尤其是作为全曲最重要的核心素材——小七和弦,在第24—25小节连续出现,并以一个大跳下行的七度音程结束了人声旋律。

谱例5 节拍变化与音型变化

谱例6 分解和弦式的人声旋律进行

尾声部分(第27—30小节),钢琴声部将之前出现过的全部音乐要素做了局部再现,包括七度下行的大跳旋律音程,小七和弦的震音奏法,复合和弦与多调性叠置,为全曲的悲剧性主题做了综合与总结。

谱例7 全曲音乐元素的综合再现

五、音乐语言总结

通过以上分析,可对歌曲《春花秋月何时了?》的音乐语言作如下概括:

1.该曲所用之音乐语言,属于调性与无调性相结合的手法。其表现为,在调性和无调性两种状态间游移不定,近似古典模式的旋律句法,传统调式的不时浮现,和弦的快速切换而非抛弃等。一些片段(如尾声部分)的确具备自由无调性写法的某些特点,但总体而言该曲还不是真正的无调性音乐。

2.传统音乐思维在该曲中还保留着相当程度的作用,前后乐段各乐句内中心音(主要存在于钢琴伴奏声部)的存在,证明作曲家并不打算彻底舍弃调的概念。某些乐句中隐藏的五声调式(四声调式)成分,另一些片段中对于三度叠置和弦的集中使用,都证明了该曲与传统音乐之间千丝万缕的联系。

3.歌曲中所包含的调性作用,通过音程、旋律线与和声进行中所含有的调性关系来加以提示。相对于无调性,该乐曲采用的手法更接近泛调性,这种以“流动的主音”“游移的和声”“模糊的调性”为标志的介乎调性与无调性之间的音乐语言,其特征在此部作品的人声与钢琴伴奏的多个部分表现得相当明显。

4.歌曲旋律与伴奏声部的推进以横向的线性进行为主,以交错的节奏和多声部的对位为主要行进方式。这一点,体现了中国式的线性旋律思维与20世纪早期西方创作技法的某种结合。

5.该曲的旋律与伴奏声部的组织方式,与十二音作曲法没有任何共同点。经典十二音写作的主要原则,包括以原形、逆行、倒影、倒影逆行四种形式作为写作的基本素材,在其他音未全部出现之前不得重复出现音列中任何一音,避免出现主导和声或和弦等等,在这首作品中均未得到体现,因此可以排除该作品采用“十二音”作曲法之可能性;而“自由十二音”技法是在整体序列主义极端化发展之后的一种与前者反向而行的作曲法,是在继承自由无调性技法的基础上,又受到序列主义影响的一种更“新”的作曲法,其问世年代一般被认为是在二次世界大战后的1950年代末至60年代初。此技法问世时,陈歌辛先生正在安徽白茅岭右派农场被强制劳动,并于1961年1月25日因饥寒而不幸离世,他在1936创作发表的《春花秋月何时了?》,显然没有可能采用“自由十二音”作曲技法。

六、对于中国音乐现代化之意义

《春花秋月何时了?》虽然只有短短30小节,在其问世之后的数十年间默默无闻几被遗忘,然而它在中国20世纪的音乐创作史上,尤其在音乐创作现代化转型的过程中,无疑具有里程碑式的重大意义。

首先,作为一部诞生于20世纪30年代的前卫派歌曲,《春花秋月何时了?》的问世是中国音乐家们向着音乐创作现代化方向不断攀登上下求索的一个缩影。经历了20世纪初学堂乐歌的启蒙,20年代专业音乐创作的起步,30年代的“新音乐”的萌动,中国在音乐创作的现代化转型方面,虽然“迟到”却未“缺席”,终于在1930年代迎来了新音乐创作的一线曙光。

这首艺术歌曲是中国新音乐创作过程中的一个标志性事件。该曲的音乐创作语言,超越了20世纪初期以来中国音乐创作对西方古典主义、浪漫主义等传统音乐语言的模仿借鉴,也超越了印象主义、新民族主义等风格,而直接跨入了以无调性、泛调性作曲法为借鉴对象的创作阶段,这是中国新音乐创作技法探索中的重要突破,其进步意义不言而喻。

同时,在作品中某些片段中所隐含的五声调式成分,横向的线性声部流动,与歌词上下阕相对应的曲式结构等等,说明中国传统音乐语言中的某些重要元素,亦为中国新音乐创作者血液中不可分割的成分。中国作曲家在追求音乐创作现代化的同时,并未放弃对民族化的探索与二者之间的有机联系。

《春花秋月何时了?》在20世纪30年代中国艺术歌曲的创作中独树一帜,作为一首出自非学院派作曲家之手的艺术歌曲作品,其创新意识尤为可贵,也值得后人对其进行客观深入的分析研究。遗憾的是,在本文之前只有极少数音乐家和学者关注过此曲,有关分析研究中也存在不少疑点盲区。因此有必要对这首作品,包括其问世的过程、所运用的音乐语言、创作技法的来源等进行细致而深入的分析,以还原历史的本来面貌。