“二胡演奏声腔化”的文化内涵与现实意义

2019-02-20刘贝妮

刘贝妮

“器乐演奏声腔化”是由闵惠芬在二胡音乐领域首先明确提出并率先付诸实践的理论命题,虽然这一命题的提出有其特定的历史背景,但这也体现出她在二胡演奏上对“声腔化”表现形式的美学追求。闵惠芬作为中国当代杰出的二胡演奏家,“文革”后期曾接到文化部的命令,在为毛主席录制的音乐中担任二胡演奏。[注]① 戴嘉枋:《论“文革”后期对传统音乐的秘密“抢救”》,《黄钟》2011年第4期,第161页。为了适应当时京剧唱腔“器乐化”的录音要求,即器乐演奏要符合“声腔化”的审美需求,准确生动地呈现不同地域音乐的风貌,她对经典京剧唱段和其他地方戏曲唱腔作了长期的学习与摸索。1992年,她正式提出“器乐演奏声腔化”的理论命题,并由此开始了对二胡演奏艺术的探索与创新之路。[注]② 侯太勇:《史学视角下的“二胡演奏声腔化”》,《中央音乐学院学报》2016年第2期,第53—60页。毋庸置疑,这一思路在二胡音乐艺术发展的历史中,有着巨大的现实意义和深刻的文化内涵。2006年7月25日,闵惠芬在上海举行了“闵惠芬‘器乐演奏声腔化’二胡专场音乐会”[注]③ 闵惠芬先生提出的“器乐演奏声腔化”,即“二胡演奏声腔化”——笔者注。, 促使“声腔化”成为二胡乃至整个民族器乐演奏与理论研究领域探讨的焦点问题。

迄今所见,已发表的“器乐演奏声腔化”专题研究文章,从不同角度对二胡的“器乐演奏声腔化”作了比较详尽的论述,为“器乐演奏声腔化”的进一步研究奠定了基础。这些文章按其观察视角与研究重点可分三类:

其一,是从美学的角度对闵惠芬二胡艺术的研究,其中又有音乐表演美学理论研究和二胡演奏教学的不同视角,如张前《闵惠芬二胡艺术的美学研究》[注]张前:《闵惠芬二胡艺术的美学研究》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2010年第4期。一文是从美学理论研究的高度,系统全面地论述了闵惠芬二胡艺术,是研究闵惠芬二胡演奏艺术的重要文献,为后来更进一步的研究奠定了扎实的基础;刘丽娟《“声腔化”道路求索至美——论闵惠芬二胡艺术》[注]刘丽娟:《“声腔化”道路求索至美——论闵惠芬二胡艺术》,《音乐艺术》2014年第3期。聚焦于闵惠芬“声腔化”演奏的问题,从音乐创作、演奏和审美三个层面,对其演奏的代表作品加以分析,来论述闵惠芬二胡演奏“声腔化”探索的艺术道路,其重点在于从二胡的演奏技法分析“二胡演奏声腔化”的代表作品,以指导二胡教学实践。

其二,从史学的角度梳理“器乐演奏声腔化”发展的历史源流,评述其代表性人物和代表作品的历史地位与现实意义。其中,侯太勇《史学视角下的“二胡演奏声腔化”》[注]侯太勇:《史学视角下的“二胡演奏声腔化”》,《中央音乐学院学报》2016年第2期。一文,以史学视角,通过三条历史线索对“声腔化”问题展开论述,即从闵惠芬“声腔化”的编创过程、演奏历程及其相关言论探求“声腔化”的丰富内涵;从二胡“声腔化”发展的历史进程中评价闵惠芬在该领域所取得的独特的艺术成就;从20世纪二胡音乐风格的变化中,发现“声腔化”理论存在的局限性以及理论研究中存在的盲目性。

其三,从多个角度综合地阐述闵惠芬“器乐演奏声腔化”的艺术成就。其中,胡志平教授《对闵惠芬器乐演奏声腔化的思考与认识》[注]胡志平:《对闵惠芬器乐演奏声腔化的思考与认识》,《黄钟》2009年第2期。既探讨了闵惠芬“器乐演奏声腔化”命题的提出与探索实践,又阐述了该命题在当代二胡艺术发展中具有的独特内涵和重要意义。

然而,对于“器乐演奏声腔化”似乎还有更加丰富的内涵,对其阐释还可作一些必要的补充。因此,本文尝试从“二胡音乐声腔化”的历史由来、“二胡演奏声腔化”的文化内涵,以及“二胡演奏声腔化”的现实意义这三个方面,结合对音乐形态和演奏技法的实例分析,对“器乐演奏声腔化”的丰富内涵作出更进一步阐释。

一、“声腔化”的由来:由人声到器乐——声腔在社会中的转型

从理论上探讨探讨“声腔化”的发展,首先有必要对其历史来源和发展过程加以梳理。据姚艺君教授对“声腔”术语的考证[注]姚艺君:《“声腔”词源考》,《中国音乐》2005年第1期,第79—85页。,最初,“声腔”一词分别以“声”和“腔”两个词的形式单独出现。宋代张炎的《词源》及《讴曲旨要》中提到的“腔”,是用来论述歌唱技巧,后来,明代贾仲明提到“南北合腔”,但合腔在此应理解为南北曲调合在一起演唱。“声腔”合用作一个词最早见于元代周德清的《中原音韵》一书,当时的“声腔”概念与当今所谓的“声腔”含义并不相同。周德清根据歌唱咬字读音提出了“声腔”问题。至明代中叶,出现了传奇剧的四大声腔——海盐腔、弋阳腔、余姚腔和昆山腔,后来,发展出花部乱弹剧——梆子腔和皮黄腔。民国时期,戏曲领域卓有成就的周贻白在其《中国戏曲史长编》[注]周贻白:《中国戏曲长编》,北京:人民文学出版社,1960年。中明确提出“声腔”的说法,其“声腔”一词即指戏曲音乐中的旋律,并对戏曲声腔作了分类,至此,“声腔”成为区别戏曲种类的一个名词。

20世纪初,“五四”运动爆发,全国在各个领域掀起了一场追求政治民主、学术自由的运动,当时的一批音乐人士提出“国乐改进”“师夷长技”,糅合中西方音乐作曲和演奏技法进行创作以重振国乐。刘天华作为“国乐改进社”的发起人和重要成员,对振兴传统音乐起到至关重要的作用。但在当时也有很多人对国乐嗤之以鼻,借口“丝不如竹,竹不如肉”。

早在1928年,刘天华在《音乐杂志》中谈及自己注重发展二胡这件乐器的缘由,他说:

自来很少有人将它作为一件正式的乐器讨论过……然而环顾国内:皮簧、梆子、高腔、滩簧、粤调、川调、汉调以及各地小曲、丝竹合奏、僧道法曲等等,哪一种离得了它。……有人以为胡琴上的音乐,大都粗鄙淫荡,不足登大雅之堂。此诚不明音乐之论。要知音乐的粗鄙与文雅,全在演奏者的思想与技术及乐曲的组织,故同一乐器之上,七情俱能表现,胡琴又何能例外?[注]袁静芳:《“五四”时代优秀的民族器乐作曲家、革新家刘天华先生》,《人民音乐》1980年第6期,第34页。

这一时期,我国专业音乐教育和专业音乐创作,在学习西方和改进国乐的背景下,受到一定的重视并取得良好的发展。刘再生指出:“20世纪的中国新音乐进入到了以借鉴西方高度声乐化和高度器乐化形式为代表的专业音乐创作和专业音乐教育的阶段”[注]杨成秀:《必也正名乎!——读刘再生〈中国近代音乐史简述〉有感》,《音乐艺术》2010年第2期,第141页。。20世纪40年代开始追求音乐民族化,但在六七十年代特殊的政治时期,中央推行的艺术政策,一边严重打击了传统音乐的发展,一边又暗地里要求国乐音乐家收集并录制传统音乐:

在“文革”后期的七十年代,曾由江青授命国务院文化组和后来的文化部,一度开展过对中国传统音乐的“抢救”工程……其一所谓“音乐历史长河制作”,实际上是一项整理和改编中国传统音乐的工作,其二是所谓的“录音录像”工作……因涉及到传统音乐在“文革”初被认为“四旧”的敏感问题……尤其是“录音录像”工作,由于事关毛泽东,更是在“为文艺革命积累研究资料”的名义下秘密进行的。[注]戴嘉枋:《论“文革”后期对传统音乐的秘密“抢救”》,《黄钟》2011年第4期,第161页。

当时,中央调集国内优秀民族器乐演奏家来录制戏曲音乐,闵惠芬就在被邀请的演奏家之列,中央还委派京剧界一代名师、京胡演奏家李慕良对闵惠芬的录音工作进行指导。她通过四个月的刻苦学习,深深地体会到,“要演奏好这些传统戏曲唱腔,最重要的是树立音乐形象,包括有角色感、性格感、润饰特征感、语韵感,才能达到音乐表演的高层次,达到音乐艺术的真谛”[注]闵惠芬:《天梯·闵惠芬二胡艺术研究文集》,上海:上海音乐出版社,2004年,第87—89页。。此后,闵惠芬一直致力于“二胡演奏声腔化”的艺术实践与创作探索。她根据传统器乐曲改编了一批二胡曲,其中,《阳关三叠》移植创编自同名古琴琴歌,《寒鸦戏水》改编自潮州音乐。她还选择具有代表性的戏曲唱腔和伴奏,以及歌剧经典唱段为素材,移植和创编二胡曲,如《游园》是由昆曲《牡丹亭》的唱段移植而来,根据歌剧《洪湖赤卫队》中核心唱段《看天下劳苦人民都解放》改编创作的二胡独奏曲《洪湖主题随想曲》。[注]胡志平:《对闵慧芬“器乐演奏声腔化”的思考与认识》,《黄钟》2009年第2期,第165—167页。20世纪80年代在“上海之春”音乐会上,她首演了以器乐“声腔化”表现手法二度创作的二胡协奏曲《长城随想曲》。这些作品不仅集中体现闵惠芬先生“二胡演奏声腔化”的艺术追求,也成为我国当代二胡艺术的宝贵文献。

二、“二胡演奏声腔化”的 文化内涵

笔者以为,器乐“声腔化”包含两层含义:一方面,它表明“声腔化”是从美学(音乐审美)角度认为人声韵律是最美的声音,而器乐音乐也应遵循最美的“人声”韵律,追求“声腔化”;另一方面,器乐“声腔化”是对中国传统音乐文化的继承与发展,这就要求民族器乐创作者和演奏者要具备深厚的传统音乐文化修养。

(一)“丝不如竹,竹不如肉”——人声“声腔”韵律更能传达情感

“声腔”一词指人声各种风格的腔调,因为只有人类才具有类型复杂的声腔。德国音乐理论家舒巴尔特(Daniel Schubart,1739—1791)认为:“人声是最自然的声音,自然界其他的声音都是这个声音遥远的回声”。王耀华《论“腔韵”》[注]王耀华:《论“腔韵”》,《音乐艺术》2009年第4期,第26—28页。则把腔韵分为腔系性腔韵、腔调性腔韵和曲目性腔韵三大类。可以看到,这三种腔韵都有一个共同的追求——音乐的美,不同的腔韵都是为了表达感情。音乐中的感情才是人们以音乐感知的重要的部分,正所谓“心之与声,明为二物”。二胡这件乐器虽然是表达感情的媒介,但它的声音本身并不能引起人的感情。

那么,声音与感情究竟是什么关系?声音又如何能够表达感情?音乐的语言十分特殊,声音的韵律可以引起人对情绪的感知。借助心理学研究的成果,就可以帮助探索声音与情感表达的关系。姚温青在《声音情绪的跨文化识别》[注]姚温青:《声音情绪的跨文化识别》,兰州:西北师范大学硕士学位论文,2014年。中,详细阐述了非语言发声的情绪韵律,这种独立于语言内容之外的人声,例如,感叹词、叹气声、性愉悦的声音等。在没有语义的条件下,听者只通过声音的高低、节奏等因素,来识别人声韵律中的感情。该研究发现,非语义性的情绪发声可以跨文化被分辩出来。如果是同一民族或者同一文化渊源的人,对声音韵律情绪的识别会更加准确。作者把这种现象称为“群内优势效应”(in group advantage)[注]Keith Oatley,Dacher Keltner. Understanding Emotions. Blackwell, 2006.。这项实验还测试了在听到一门完全不懂的语言声音的情况下,人们也可识别出发声者的情绪。凯斯·奥特利(Keith Oatley)等人认为,声韵情绪也包含有交流信息。在所有乐器中,拉弦乐器可演奏出语言中平、上、入、去四声以及轻声和滑音,音与音之间能够连贯,并且相对不间断地过渡,即所谓的“弦上音”(区别于键盘乐器、弹拨乐器及击弦乐器等点状音响属性的乐器),尤其是中国传统的胡琴类拉弦乐器,演奏出来的声音韵律可以模仿人声。我国各地不同方言的语言音调,已造就了各不同地域风格色彩的音乐风格和旋律音调,不同地域风格的作品又有着不同的风格处理方式和演奏技法。演奏者左手演奏技法,包括各种装饰音(滑音、倚音、波音等)、颤音、不同的揉弦方式等,配合右手流畅的运弓,都可以演奏出“近似人声”而又极富地方色彩的旋律音调。

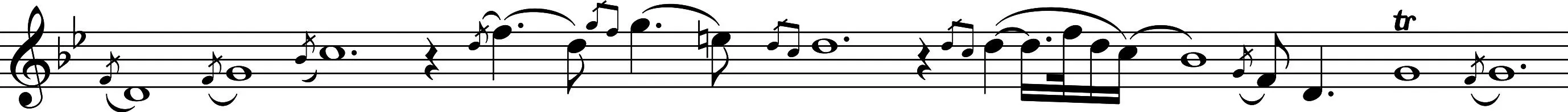

以二胡独奏曲《江河水》为例,这是黄海怀根据同名管子(双管)独奏曲移植而成,原为辽宁鼓吹乐笙管曲曲牌《江儿水》。[注]杨久盛:《〈江河水〉一曲的由来和发展》,《人民音乐》1981年第2期,第44—47页。乐曲形象生动地描述了旧社会的一对恩爱夫妻,在黑暗统治势力压迫下,丈夫被抓去当壮丁服劳役,劳累致死,妻子闻讯对江水痛哭。整首作品音乐性格悲愤激昂,乐曲旋律富有浓郁的东北地方特色(见谱例1)。

谱例1《江河水》引子

《江河水》开头的引子,用bB调记谱,散板,节奏自由。根据旋律的发展,可以把引子分为四个乐句。第一个四分休止符之前为第一个乐句,有三个骨干音,以纯四度连续上行这三个音,都用前倚音装饰。文中强调了如何演奏第一个音。第一个骨干音采用空弦演奏,类似古琴音乐中的“散音”,右手强而有力地拉出这一弓后,保持自由延长;左手采用滑音过渡到主音的演奏技法。由于是空弦,左手无法按音揉弦,但又要模拟人声“颤音”(波浪型的声音)或双管演奏类似人声的“颤音”,因此,右手拉奏空弦时,左手不按弦,只用揉弦时手腕颤动的方式,使琴杆与琴弓之间产生有规律的轻微波动,这样即使演奏空弦也能产生近似揉弦的效果。我国南方器乐乐种“广东音乐”中,高胡也有类似的演奏技法。第二个乐句的第三个音,用揉弦加滑音过渡到第四个音,这是为了模拟人声抽泣的音响。人抽泣的情绪和声音都是连贯性的,而乐谱记录不了音与音之间过渡的微分音高,这些音就是上文所说的非语言发声的情绪韵律。演奏时以边揉边滑,由高音到低音的演奏方式,正好能演奏出微分音高的变化,模仿人声抽泣的感觉。这种韵律在完全不需要语义的背景下,人们依然可以体会到悲伤凄凉的情绪。第三个乐句的第四个音(bB调的Ⅱ级音),在实际演奏过程中,左手使用“压揉”揉弦来表达激动且悲戚的情绪,实际要比记谱的音高稍高一些,类似于我国西北地区秦腔音乐旋律中“苦音”和“花音”、南方潮州音乐“重三六”等乐调。上述这些演奏技法,在乐谱上大都不作明确标识,给予演奏者二度创作的空间,这可以彰显对不同技法处理的个人风格,体现传授的“经验性”与演奏的“个性”,这要求演奏者对传统音乐的文化底蕴要有更加透彻的了解。

(二)器乐“声腔化”是对中国传统音乐文化的传承

如前文所述,“声腔”一词源自对声乐的审美判断。我国宋代戏曲艺术形成至今,二胡以及京胡、板胡、高胡等胡琴类乐器在戏曲这一门综合性程度极高的艺术形式中,一直处于从属(伴奏)地位。以胡琴类乐器在戏曲艺术的音乐表现地位来看,它最重要的作用是穿插于人声间隙,用以修饰人声,称为“包腔”和“修润”。二胡往往用在戏曲音乐的人声间隙,增添音乐的感染力,使整个音乐表演不显空洞,在过门和唱句结尾处作伴奏与润饰。二胡在戏曲音乐中还有更重要的伴奏功能,称作“补苴”。清代徐珂在《清稗类钞》中写到:

嗓音之在家不在家,全恃胡琴衬托得宜……或唱者偶有微疵……拉者能随机应变,补苴罅漏,如天衣无缝。[注]伍国栋:《江南丝竹二胡源流与“声腔化的”演奏传统》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2007年第2期,第9—15页。

自刘天华发起成立“国乐改进社”以来,中国传统民族器乐便不断借鉴和吸收西方音乐,这使二胡演奏技法得到了大幅度改进。一些经典作品更关注吸收新的演奏技法,急于借西乐的演奏技术来光大国乐,却对中国音乐的传统文化内核重视不够,甚至对传统音乐的意识也变得淡薄。改进国乐并非少数人的特权,还应有赖于音乐界共同的努力。然而,在“文革”期间对传统音乐的排斥,达到了前所未有的地步。二胡演奏只需照乐谱拉旋律,音乐中间的韵律无法记录在乐谱中,加上大量研究资料遭到破坏,音乐研究者都被迫停止案头工作,下放到农村去劳动改造,工农兵学员专业水准不高,蔑视传统音乐文化,这使得之后几十年,音乐理论界对传统音乐文化很难做到全面地理解。艺术研究院音乐研究所所长项阳在一次讲座中谈到:“不是传统音乐已经失传了,而是我们不认识传统音乐,他其实就在那,知识结构的单薄,学科交叉认识的不足,使得我们无法认清历史上存留演变至今的传统音乐”。传统音乐文化蕴涵广泛,二胡演奏在历史上只是作为戏曲音乐伴奏的一个部分,那么,闵惠芬提出“声腔化”的演奏,显然不只是演奏出乐谱上记录的音符。实际上,声腔化并非只是从那些“淖音”“滑音”“揉音”和“涟音”的演奏方式就能够完全体现出来,而作为琴乐学习者和研究者,需要完善自己的知识结构,能够从多个角度,借助相交叉的学科,深入研究传统文化,领悟二胡音乐中“同中求变”审美规律。因为二胡演奏本无定式,所以要实现“声腔化”的演奏,就需要演奏者对传统音乐文化有更加丰富的感性体验。

对于器乐演奏中“声腔化”的内涵,有的学者认为,不应把它等同于民族化或者中国化,二胡音乐的发展应该是多元化的,不应只把声腔化作为二胡今后发展的“正途”,而是应该给器乐的发展更加广阔的空间。[注]侯太勇:《史学视角下的“二胡演奏声腔化”》,《中央音乐学院学报》2016年第2期,第53—60页。旅美作曲家谭盾的音乐哲学思想可以用“1+1=1”的公式来表示,他运用中国易经的哲学创造出了大量后现代主义的音乐。他认同天人合一,世界大同,东方加西方,过去加现在等于未来。在他的音乐美学思想中,文化是相互融合的,两种或多种文化互相影响后,人们的审美会越来越接近,世界趋于大同。

另一位是旅法作曲家徐仪,作为中法音乐文化交融的代表人物,她在作品中运用了中国道家文化思想。她的一部代表作品名为《1+1=3》,她解释说,两种不同文化的结合,衍生出第三种新文化,而前两种原有的文化却并未消失。

这两位作曲家的观点看似相互矛盾,实则互可融通。世界一直都处在变化发展的过程中,无论是否有第三种全新文化的出现,属于不同地域民族各自的文化并未消亡,不同民族各自的文化审美依然存在。在文化的历史演化中,本源文化吸收其他文化,但依然保持了本民族的文化审美。在世界范围内也存在生成第三种全新文化的情况,例如,在非洲和美洲出现的一种克里奥尔语(Creole,其原义为“混合”的意思),它是对那些新产生的语种的总称,这是一种融合了法语、英语、葡萄牙语和非洲一些土著语言,创造出来的全新的语言,它不属于任何一种母语的变种。

那么,二胡音乐的发展是否只能走“声腔化”的道路呢?显然不是。如何演奏一种乐器,取决于作曲家的不同作品和演奏者的不同理解。汪申申教授在《关于20世纪中国音乐发展》指出:

一个作曲家,生于斯,长于斯,他不可能不打上他所生活的那个民族的烙印……所以,民族化这个紧箍咒一直禁锢、束缚着我们的作曲家们。[注]汪申申:《关于20世纪中国音乐发展》,《人民音乐》1999年第8期,第6—10页。

我们对传统音乐文化的真实面貌了解并不多,中国古代音乐历史中一部分音乐已经遗失,中间出现了断层,项阳认为“中国音乐史和传统音乐这两门课程并没有接上轨”,是因为对传统文化所知甚少,才无法掌握如何演绎器乐声腔的特征。因此,只有深刻地了解我国传统文化,才能更好地掌握器乐演奏声腔化的合理运用。

三、“二胡演奏声腔化”的 现实意义

对“二胡演奏声腔化”的探讨,还有一个不应忽视的重要方面,是音乐作为社会生活与时代精神的反映,其审美和发展受到多种社会因素影响和制约,政治的因素往往发挥着巨大的主导性作用。法国马赛大学音乐学家玛丽·雅各诺(Jean Marie Jacono)理论[注]Jean MarrieJacono. Lesrévisions de Boris Godounov de Moussorgski - Transformations musicales et transformations sociales. Universitéd’Aix-Marseille, 1992.提及,音乐社会学中影响音乐审美及音乐发展的三个因素——政治、经济和科技与科技理念,其中,政治具有主要的影响力。闵惠芬历经过“文革”时期,当时的文化艺术在“四人帮”极左势力控制下朝着“革命化的道路”发展。在改革开放之后,面对传统文化遭受了巨大破坏的情况,中央对艺术发展的方向作出了调整,文化艺术需要寻根。正是在这样大的环境下,闵惠芬等演奏名家担负起历史赋予的重任。在整个二胡音乐的发展中,闵惠芬确实作出了杰出的贡献,但这不能脱离社会对于艺术的需求。

从20世纪20年代刘天华对二胡进行改革,到90年代闵惠芬提出“二胡声腔化”,时间跨度将近70年。回顾这70年间二胡音乐所表现的主题,都是围绕社会的发展及其对艺术的需求展开的。20世纪20年代,中国刚经历了“五四”运动,全国上下掀起一场反封建、反帝国主义的爱国运动。旧社会的苦难,民众思想麻木,整个中国社会处于病态之中。清朝灭亡之后,北洋政府昏庸无能,军阀连年混战,割据一方,中国处于四分五裂的状态。在1949年新中国成立之前近30年,中国社会持续动荡。那时创作的艺术,很多就反映了社会的苦难。在二胡音乐方面为数不多的作曲家和演奏家,以刘天华、阿炳、陈振铎和吴伯超等为代表。这一时期刘天华的《病中吟》《苦闷之讴》《忧心曲》等作品,反映了当时艺术家的思想,看到病态的社会,思考国家和民族的出路。阿炳的《二泉音乐》《听松》则是民间艺术家对内心悲苦的倾诉。无论刘天华还是阿炳的音乐,都反映了当时的社会状态。

20世纪五六十年代,毛泽东于1950年发表的《实践论》中,就有关于艺术发展方向的论述:“人的社会实践,不限于生产活动一种形式,还有多种其它的形式,阶级斗争、政治生活、科学和艺术的活动”[注]毛泽东:《实践论》,北京:人民出版社,1951年。。“文革”时期涌现出大量样板戏,其内容均反映阶级斗争,工农阶级最终战胜了资本主义,歌颂社会主义才是最终的出路。这一时期创作的二胡作品《洪湖人民的心愿》《喜送公粮》《三门峡畅想曲》《红旗渠水》和《草原新牧民》等,从不同的角度描写社会主义新生活给人民带来了希望。这一时期,政治生活对音乐创作的影响显得尤为突出,音乐是以描绘和刻画新中国建设道路的曲折、社会主义革命的胜利和工农阶级成为国家的主人作为中心的。

1979年,我国实行改革开放的政策以后,中国进入了一个新的时代,整个社会面貌焕然一新,不再被严重的左倾思想控制,形成了百家争鸣、百花齐放的新局面。1979年10月30日,邓小平在第四次文艺工作者代表大会讲话中指出:

我们要继续坚持毛泽东同志提出的文艺为最广大的人民群众、首先为工农兵服务的方向,坚持百花齐放、推陈出新、洋为中用、古为今用的方针,在艺术创作上提倡不同形式和风格的自由发展,在艺术理论上提倡不同观点和学派的自由讨论。

这一时期最具代表性的作品是刘文金1981年创作的二胡协奏曲《长城随想》,1982年闵慧芬和上海民族乐团首演。这首结构庞大,气势雄浑的作品,继承了优秀的民间音乐和戏曲音乐元素,借鉴了西洋作曲技法,保有浓郁的民族风格,表现出华夏神韵。刘文金先生从酝酿到完成作品的这段时期,正是文革结束以后,整个国家经济、生活、文化等各个方面逐步复苏、稳步发展的过渡时期,人们对生活重新燃起了希望,对祖国的发展有着迫切的要求。

从上述对于我国二胡音乐近70年的发展历史回顾不难看到,这既反映了社会生活与时代精神,其审美和发展也受到多种社会因素,尤其是政治因素的巨大的影响。由此可以说,“二胡音乐声腔化”现实意义的体现,是与社会的发展及其对艺术的需求密不可分的,它是对社会现实和时代精神深刻而又生动的反映。

结 语

闵惠芬在二胡音乐领域提出“器乐演奏声腔化”并率先付诸实践,开启对二胡演奏艺术的探索创新之路。这既是她个人对二胡演奏“声腔化”表现形式的美学追求,也是二胡艺术的发展在其深厚的传统文化积淀和特定社会-历史语境中的必然选择。

20世纪,二胡音乐艺术的发展虽然历尽曲折,却又峰回路转,绝处逢生,这看似偶然的巧合,实则是历史的必然。从20年代,刘天华倡导“改进国乐”,借鉴和吸收西方音乐演奏技法,使二胡的表现力大幅度拓展;到40年代,对音乐民族化的追求;再到六七十年代,在政治环境严酷,传统音乐遭到冷遇,二胡发展陷入绝境之时,闵惠芬抓住整理和改编传统音乐的机遇,锤炼精湛的技艺,最终,她凭着执着的艺术追求,开拓了“二胡演奏声腔化”的创新之路。这都与艺术家所处的社会-历史环境及心中强烈的历史使命感密切相关。

闵惠芬所开拓的“二胡演奏声腔化”创新之路之所以能够越走越宽,其影响也越来越大,是因为以二胡这种乐器所具备的独特属性,以及深厚的中国传统音乐文化为依托。二胡这种拉弦乐器之所以能够模仿人声腔调,是因为它能够奏出接近人声的声音韵律,从而能充分地传达丰富多样的艺术情感;而中国传统音乐内蕴深广,变化丰富细腻,给演奏者的二度创作留有不小的空间,也对其文化修养与艺术造诣提出了考验。

自20世纪20年代起,贯穿于二胡音乐改革和发展的,是艺术家对社会现实的反映及其内心情感充分的表达。其中,既有对黑暗社会的苦闷与忧虑,也有对美好幸福生活的喜悦与赞颂,对于不同社会现实的深刻反映都大大丰富了二胡音乐表现的可能。那么,在“二胡演奏声腔化”的艺术创新道路上,无论是表演实践,还是理论的探索,一定还有不少的障碍,需要我们以巨大的热情和不懈的努力去一一跨过。