民国时期吉他发展状况初探

2019-02-20马贞维

马贞维

引 言

“辛亥革命推翻了中国两千多年封建统治”,这是教材中对辛亥革命历史意义的最精炼总结。辛亥革命后的很长一段时期都是新旧事物斗争的阶段,哪怕到了一百多年后的今天,也存在一些与优秀传统文化相区别的消极文化。在新旧文化的交替中,每个人都有自己的单一选择或多重选择,当然不少人还不懂得选择是什么东西,也没有选择的意识。在音乐方面,民国时期是西洋音乐进入中国的重要阶段,西洋音乐被知识分子,特别是留学生从欧美或日本带回,以轻松的姿态俘获中国人的“芳心”,那个时候的中国人领略到了西洋音乐理论的“科学”和“便利”,领略到西洋乐器的美妙动人。不光是成年人在变,孩童们也在变,一切的行动从《奏定学堂章程》[注]① 该章程是中国近代第一个以教育法令公布并在全国实行的学制,它根据初等教育、中等教育、高等教育等几个阶段的划分,对学校教育课程设置、教育行政及学校管理等作了明确规定。它对中国近代教育产生的重大影响,是中国近代化教育的开端。开始,从学堂乐歌开始。在沈心工、梁启超等人的推动下,学校把唱歌课列为必修课,歌唱课使用的谱是简谱或五线谱,唱的是从日本和欧美移植过来的歌曲。在这种大环境下,“先进”的西洋音乐逐步占据中国人的音乐教育和音乐生活。

在中华民国刚刚建立的那几年,常见的西洋乐器有洋琴(钢琴)、风琴、伐乌林(小提琴),再后来是口琴、迈德林(曼陀林),最后才是琪搭(吉他)。吉他这件乐器在民国时期的影响力并不大,它不存在于国家的音乐教育体系之中,仅活跃于市井及学生群体。笔者把上海音乐学院图书馆编撰的《民国时期音乐文献总目》[注]由上海音乐学院图书馆全体馆员及部分研究生编成,收录了大量民国时期的音乐文献资料,但并不全面,2013年由广西师范大学出版社出版。翻了两遍,根本找不到吉他的半点踪影,可见吉他的影响力并不高。当然不是说没有关于吉他的史料,而是关于吉他的史料藏得深,需要专门去“翻箱倒柜”。自2016年底至今,笔者查阅了一年多的民国期刊报纸,零零碎碎发现不少关于吉他的文字和图片资料。让人兴奋的是民国时期关于吉他的录音资料很多,寻找起来不费吹灰之力,特别是民国时期的流行歌曲也大量使用吉他。另外,笔者认为尚有关于吉他的史料未被发现,亟待发掘。因此,本文对民国时期吉他发展状况的研究仅是初步探查。

一、吉他初入中国

17世纪末18世纪初,复弦的五弦吉他被传教士带到了中国,之所以这样说是因为“在1770年至1789年的西班牙,复弦的六弦吉他已经开始逐步取代复弦的五弦吉他,这一趋势在马德里报纸的‘出售’专栏中有所体现”[注]James Tyler and Paul Sparks,The guitar and its music : from the Renaissance to the Classical era, Oxford University Press, 2002, p212.,这至少能说明了17世纪末18世纪初传入中国的吉他是复弦五弦吉他。吉他主要在宫廷得到了一定的延续,只是这个时候的吉他仅仅是作为一件西洋玩意儿,用于满足贵族们的好奇心罢了。18世纪末至19世纪中期,未见有关吉他的记载,这可能是新皇帝的个人爱好发生了偏转。从历史记载上看,嘉庆和道光的确对西洋音乐没有什么兴趣。1840年鸦片战争后,西方列国用战争手段逐步打开中国国门,此后更多的外国人来到中国,也有少部分中国人走出国门,吉他就在这样的情况下,再次进入中国人的视野中。不过,这次进入中国人视野中的吉他已经不再是复弦五弦吉他,而是单弦六弦吉他。

清人张德彝约在1876—1880年间任驻英使馆译官时,游历欧洲,在其著作《四述奇》中描述自己的所见:“又前后各立一男,弹葫芦形月琴,如日斯巴尼亚者……”[注]张静蔚编选:《中国近代音乐史料汇编:1840—1919》,北京:人民音乐出版社,1998年,第23页。。所谓的“葫芦形月琴”无疑就是吉他了,这是目前可见最早关于中国人见到吉他演奏的记载,可以看出当时吉他还没有进入到中国,但见到过吉他这件乐器的中国人已经有了。此外,我们也不能排除外国人和留学生人已经把吉他带到中国这一情况,因为吉他是一件便携乐器,但不管怎么样,19世纪末在中国知道吉他这件乐器的人很少。

1912年中华民国建立,人们的生活在新政府的推动下开始西化,中国与世界的交往也逐步加深,这为吉他进入中国提供了可能。1912—1920年间,吉他在中国并没有发展,甚至没有几个人见过这件乐器,但是这一时期已经有人特意向普通大众介绍吉他这件乐器了,1915年出现了一条关于吉他的介绍:

克打拉形似伐乌林,其大小数种,有六弦,演奏不易,西班牙、意大利两国盛行之。[注]效彭:《中西乐器概说(续)》,《中华妇女界》1915年第1卷第7期,第8页。

从内容上看,吉他被翻译为“克打拉”,这应该是吉他最早的音译,与以往对照中国乐器将吉他翻译为“琵琶”“洋琵琶”“葫芦形月琴”不同,我们从内容上还能看出,这时的中国已经有极少数人对吉他有了一定了解,至少知道了吉他有六根弦,在西班牙和意大利两国盛行。1920—1930年间,报纸杂志上关于吉他的介绍多了起来,当然这也可能与出版业发展有一定关联。不过,从内容上看,这一时期国人对吉他的了解程度确实在不断加深,甚至有一些人已经开始演奏吉他了:

琪搭形像梵阿铃。不过稍微觉得肥大,有六根弦。调律如七图(第六弦E,第五弦A,第四弦D,第三弦G,第二弦B,第一弦E)……这种乐器的奏法仅用指头拨,比较的容易些,流行于西班牙、意大利等地方,在西班牙方面可以说没有一个人不能弹奏。[注]嘉白:《西洋管弦乐器略说》,《艺术评论》1924年第66期,第4页。原文配有作者手绘五线谱,将吉他空弦音高用线连到五线谱中对应的位置上。

可以看出,吉他的音译已经从“克打拉”变为了“琪搭”。这一时期国人对吉他的介绍也更显成熟,不仅对吉他的定弦法有详细介绍,同时还言及演奏法和学习难度。从目前搜集的史料来看,1920—1930年间仅有6条史料对吉他进行介绍,而没有描述中国人演奏吉他。但是1930年以后,关于吉他的史料呈井喷式增长,并且有大量的录音资料和图片资料,笔者相信这一现象的出现不是毫无准备的,而是有一个长期的过程,即19世纪末20世纪初。这一过程可以理解为吉他初入中国的过程。

二、民国时期吉他的发展状况

1930年之后,吉他随着上海流行音乐的发展而发展,这一时期中国人不仅学习吉他、演奏吉他,还制造吉他,可以说,这是吉他在中国的第一个发展高潮。

(一)民国时期常用的三种吉他

民国时期人们常用的吉他种类有三种,分别是西班牙吉他、夏威夷吉他、电吉他。

西班牙吉他就是我们一般意义上的吉他,也是民国时期最常用的吉他,人们主要用它来为歌曲伴奏,也可以用于独奏,这可以从大量的民国时期的歌曲录音中有所了解,如《春回来了》《恭喜恭喜》等歌曲就是用西班牙吉他伴奏的。夏威夷吉他与西班牙吉他在形制上没有不同,但演奏法却有天壤之别,夏威夷吉他放置在腿上演奏,演奏时左手使用钢片右手戴金属指套,擅长表现华丽的旋律,经常用于歌曲伴奏中的前奏、间奏和加花,也用于独奏与合奏,任光于1934年发行的《渔光曲》就使用了夏威夷吉他进行贯穿全曲的演奏。民国时期人们对西班牙吉他和夏威夷吉他有较为深入的认识,由于这是两种泾渭分明的吉他,人们一般都不会搞错,相关杂志也对西班牙吉他和夏威夷吉他有所介绍:

六弦琴的弹奏法和形状有数种,普通分为西班牙六弦琴(spanish guitar)与夏威夷六弦琴(Hawaiian guitar)两种,前者代表了西班牙的民族音乐,后者代表了夏威夷的民族音乐。[注]黄卓人:《六弦琴Guitar (1)》,《立言画报》1940年第86期,第27页。

民国时期人们所说的吉他就是指西班牙吉他,“吉他”一词的前面一般不会加“西班牙”,只有夏威夷吉他才加“夏威夷”,这种对吉他概念的认识与我们当今一模一样。

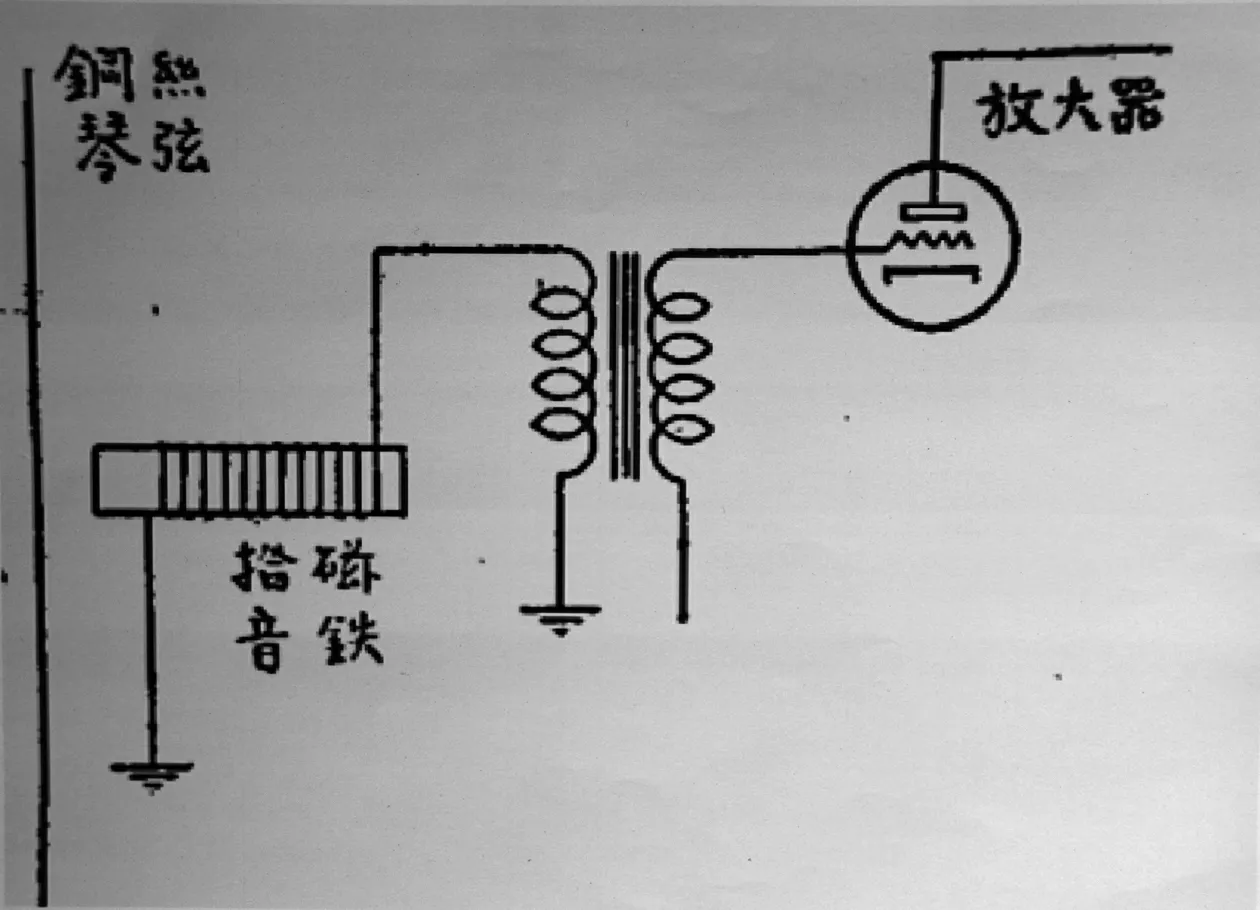

前面对西班牙吉他和夏威夷吉他分类的主要依据是演奏法,那么下面将电吉他单独划出,则是因为乐器的发声方式发生了变化,特别是插电乐器的发明,使得乐器不仅是在音量上发生了变化,同时也使乐器的音色发生了不同程度的改变。著名的霍-萨分类法将乐器分为体鸣乐器、膜鸣乐器、弦鸣乐器、气鸣乐器、电鸣乐器五大类,电吉他无疑属于电鸣乐器。电吉他的发明使得声音微弱的吉他能够进入大乐队,由此影响到人类音乐的发展方向,20世纪五十年代摇滚音乐的产生正是基于电吉他的技术革新。1939年,一些科技类杂志曾专辟版块详细介绍电吉他的工作原理,从中我们可以看到那个时候人们对电吉他的认识水平。其文节选如下:

市上所售之吉他(guitar)弹琴内有真空管即俗称电吉他,奏时不须接电源,请将其构造示之为荷。

此种电吉他就编者所知,必须接电源,此器分成两单元,一系吉他本身,另一系强力放大器,当吉他之钢丝琴弦弹动时,即有一成音周率电压拾得,此极微弱之成音周率电压,经放大器扩大后,即可发生响亮之音乐。[注]余运:《电吉他构造》,《实用无线电杂志》1939年第3卷第10期,第42页。

除了文字介绍外,原文还配有一幅电吉他工作原理图(图1)。由此可见,人们对电吉他已经有了初步的认识,尤其可以通过“市上之所售”看出,1939年国内已经有电吉他出售了。另外,1947年的《金声》杂志也有这样的记载:“柳教授底电吉他独奏,声音洪亮,清晰可听。”[注]石音:《听音乐节目演奏》,《金声》1947年第24期,第1页。这进一步证明了民国时期有人演奏电吉他的事实。民国时期的电吉他是用西班牙吉他改制而成的,其演奏法和西班牙吉他无异,无非是音量更大一些,在大乐队中不会被其他乐器淹没。

图1 电吉他工作原理图 [注]余运:《电吉他构造》,《实用无线电杂志》1939年第3卷第10期,第42页。

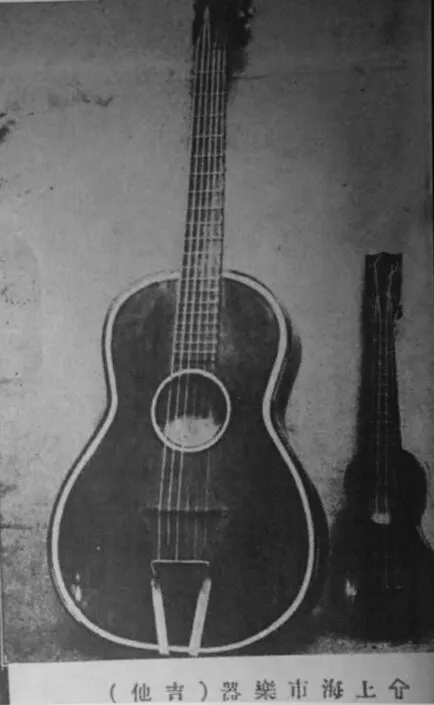

(二)民国时期吉他的生产制造状况

民国时期乐器制造业较为发达,许多西洋乐器都已能在国内制造,这与我们脑中“火柴都造不出来”的刻板印象截然相反。民国时期除了一些科技含量极高的东西无法自造外,一般的科技产品都能自造,如汽车、电话等。1937年以前,上海就能生产吉他了,在民国实业部官方报刊《实业部月报》中,有一篇名为《国民经济与手工业》[注]罗敦伟:《国民经济与手工业》,《实业部月报》1937年第2卷第6期,第12页。的文章,作者根据手工业生产出的产品,将中国手工业分为文化美术、陶瓷冶炼、竹木漆品、服用饮用四类。其中在竹木漆品类中就有一张“上海市乐器(吉他)”的插图(见图2)。从这篇文章中我们可以猜测当时吉他的生产规模不小,只有生产的数量规模较大,才有可能登上国家部委的报刊。通过照片我们也可以看到当时生产出的吉他和尤克里里的样子。

图2 上海生产的吉他和尤克里里 [注]罗敦伟:《国民经济与手工业》,《实业部月报》1937年第2卷第6期,第12页。

从外形上看,当时生产的吉他基本与现在的吉他相同,唯一不同是琴码处加装了拉力钢条,这样做的目的是防止琴弦拉力过大而损坏琴码和面板,像这样的吉他我们现今也能买到,只是比较少见。不过,民国时期的吉他大多数是不加装拉力钢条的,图片中吉他的形制只是少数现象,不能以偏概全。除上述关于吉他生产制造的记录外,还可见其他关于吉他生产制造的记载。1939年一篇名为《吉他的种种》的文章对当时的吉他生产制造情况进行了细致的描述:

……国人自制吉他历史也有十多年了,在上海与广东两地均有制造,但是商人们至今还是把自制的秘密牢牢保守着,不让外人知道,恐对他们的生意有妨害……作者曾经把一支国货吉他给外人弹奏,他也不看牌名拿起就弹,奏了一曲,他说:“很好”,由此可知国人制造技术未必处处后人……[注]立方:《吉他的种种》,《音乐世界》1939年第2卷第4期,159页。

由上可知,上海和广东是民国时期主要的吉他生产地,并且制造水平也较高。另外,透过文中“国人自制吉他历史也有十多年了”的这一处描述,我们可以知道中国吉他制造业发端于20世纪20年代末,遗憾的是我们目前无法进一步查证这些吉他的生产商以及品牌的具体名称。从制造业的发展情况反窥,民国时期演奏吉他的人应是比较多的。

(三)民国时期吉他的表演活动

民国时期的吉他表演活动,既有盈利性的表演活动,也有非盈利性的表演活动,但关于吉他的专门性表演活动较少,绝大多数的表演活动都是“镶嵌”于其他的活动中。聂耳在其日记中有多处关于吉他表演活动的描述:

所谓的火奴鲁鲁歌舞团,便是从前和老江在“九星”看的花子洋人弄guitar、吹号的所办,学者更不如从前,简直狗屁、胡闹、浅薄。还有那电术更是讨厌。(1932年6月2日)[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第306页。

所谓海威伊音乐队已登了英文广告。晚上合奏有guitar2,mandolin1,ukulele,我的口琴独奏。(1932年6月10日)[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第312页。

我们可以从这两条时间相隔不远的日记中看出,聂耳曾在“九星”(饭店或演出场所)看到过外国人表演吉他,他们的“火奴鲁鲁歌舞团”深受外国人的影响。另外,“这里所说的‘海威伊音乐队’,其实就是聂耳和他的朋友组成的夏威夷音乐演出队,因此聂耳在日记中用了‘所谓’二字。”[注]马贞维:《弹拨乐器“尤克里里”在中国的两次发展》,《音乐传播》2018年第1期,第26页。我们可以知道聂耳和他的朋友组建的“海威伊音乐队”是中国最早使用吉他的演出团体。1930—1940年间,有关吉他的演出活动多到不计其数。比如1939年抗日战争期间南迁的西南联合大学师生就组织过一场演出:

去年四月里我由长沙流亡到昆明……其后,十月里,西南联合大学又组织了一次募征寒衣的音乐会,内容非常精彩……还有同学们的“马来土歌”,guitar的六重奏,歌舞剧“塞外风光”,piano二重奏,violin solo等等许多节目。[注]许寰儒:《昆明音乐之动态》,《音乐世界》1939年第2卷第3期,第140页。

这是在1938年10月一场为前线将士募集寒衣的公益音乐会,其中有一个吉他六重奏的节目,这说明吉他的演奏形式越来越多样,吉他真正是在发展,而非是存续。1940—1948年关于吉他的演出活动增多,经常可见如上海、南京、北平、香港等城市上演。表演形式也丰富多彩,包括弹唱、歌曲伴奏、独奏、合奏、重奏等形式,这一点我们也能从相关资料中看出:

它可以代替钢琴来弹奏和音,也可以在大乐队里单独的弹奏主调;在普通的小乐队或是歌唱队里更是一件不可少的乐器。[注]黄卓人:《六弦琴Guitar (1)》,《立言画报》1940年第86期,第27页。

总之,1930年以后有关吉他的表演活动逐年增多,不仅形式多样,而且活动地点遍及全国各主要城市,这一时期关于吉他表演活动的记载多不胜举,我们不再列举。

(四)民国时期吉他的教学状况

有繁荣的生产制造,有繁荣的表演活动,必然就会有繁荣的教学活动。民国时期人们学习吉他主要是依靠各类业余培训班,其次是自学。随着广播、报纸对西洋音乐的宣传,人们对西洋音乐的接受度和认知度不断增加,渴望学习西洋音乐的人越来越多,因此,学习西洋音乐必然要学习西洋乐器。在众多的西洋乐器中吉他是一个很好的选择,吉他既便宜又好学,并且还方便携带,这便是人们选择吉他的理由。不过,比吉他更有优势的乐器是口琴,民国时期口琴文化极为发达,口琴的普及度甚至与钢琴持平,这一点可以从大量的民国口琴教材中看出。民国时期吉他的学习者主要集中在大城市,以年轻人居多,吉他爱好者们主要是通过报班的方式学习。他们通过报纸上的广告了解吉他培训班的信息,然后再依广告进行选择,如一则出现在《广州青年》(1937)上的吉他培训班广告:

第二届结他班招生

结他(Guitar)是西乐乐器中之柔和者,近数年来,国人对于此种乐器之演习,渐多越重。本会前会敦请结他擅奏者姚岳东君主设结他班。分国乐和西乐两种,深得各界参加。兹再组织第二届结他班,演奏西乐,征求班员,简章述左:

宗旨:利用业余时间,教授西乐结他弹奏技术,使学者短期内获得高尚之娱乐。

资格:不限年龄性别,凡有志者研习者均可参加。

时间:由八月一日起至十月底止,共三个月,每星期二、五晚七时半至九点时半为上课时间。

地点:本会。

费用:每人学费八元,堂费五角(本会会友免交)。

教师:敦请姚岳东先生担任指导。

乐器:乐器自备,或由教师介绍向乐器商店租用(租价每月约壹元)亦可。

报名:有意参加,请到事务所报名缴费。[注]《第二届结他班招生》,《广州青年》1937年第24卷第26期,第108页。

从上述广告可以看出教学内容分为国乐演奏和西乐演奏两种,国乐演奏就是弹奏中国乐曲,西乐演奏就是弹奏西洋乐曲,此班主要教授西乐演奏。像这样的吉他培训班广告还有很多,不在此一一列举。

另外,自学也是吉他学习的一种重要方式,我们可以从前文史料中看出,那时候人们已经普遍认识到吉他是一件很好学的乐器,不报班也可能学会。自学离不开两种东西:一是唱针[注]民国时期人们通常把唱片叫做“唱针”。,二是教材。人们先通过唱针感性地了解吉他这件乐器,激起学习的兴趣,之后再通过教材学习基本演奏法,在学会基本的演奏法后,就可以“扒”唱针里自己喜欢的歌曲或乐曲了。民国时期应该有一定数量的吉他教材,但笔者目前仍未检索到相关书籍,鉴于此,目前只能暂时证明其“有”,而不能深入其内了。聂耳在其日记中有两处关于吉他教材的记述,内容如下:

焰来,说明晚电影协会开会,今晚和老大们聚餐。美留他在这儿吃饭,我替他证明他有要事。他借去我一本“guitar”基练。[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第320页。

再回到“lazaro”买《Violin pieces》没有,“永安”买了《The First Step How to Play Hawaiian Steel Guitar》。[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第432页。

从上面两处日记中,我们可以看到聂耳的两本吉他教材,第一本可以理解为吉他基本练习教程,吉他教材名称已很难查证。第二本可以翻译为《夏威夷吉他初级演奏法》,这一本应该是进口教材。通过聂耳日记中的两条记载,可知民国时期确有吉他教材,解决了一个“有”的问题,但具体有什么教材、有多少教材目前还不清楚,需要以后不断收集史料才能明白。

此外,通过对民国时期音乐院校的专业设置进行排查,发现民国时期吉他并没有被纳入到专业音乐教育体系中,笔者认为原因主要有两个方面:一是大众普遍认为吉他演奏难度偏低,没有必要专门作为一个专业;二是没有教授吉他的专业师资,民国时期国内并没有出现真正意义上的吉他演奏家。

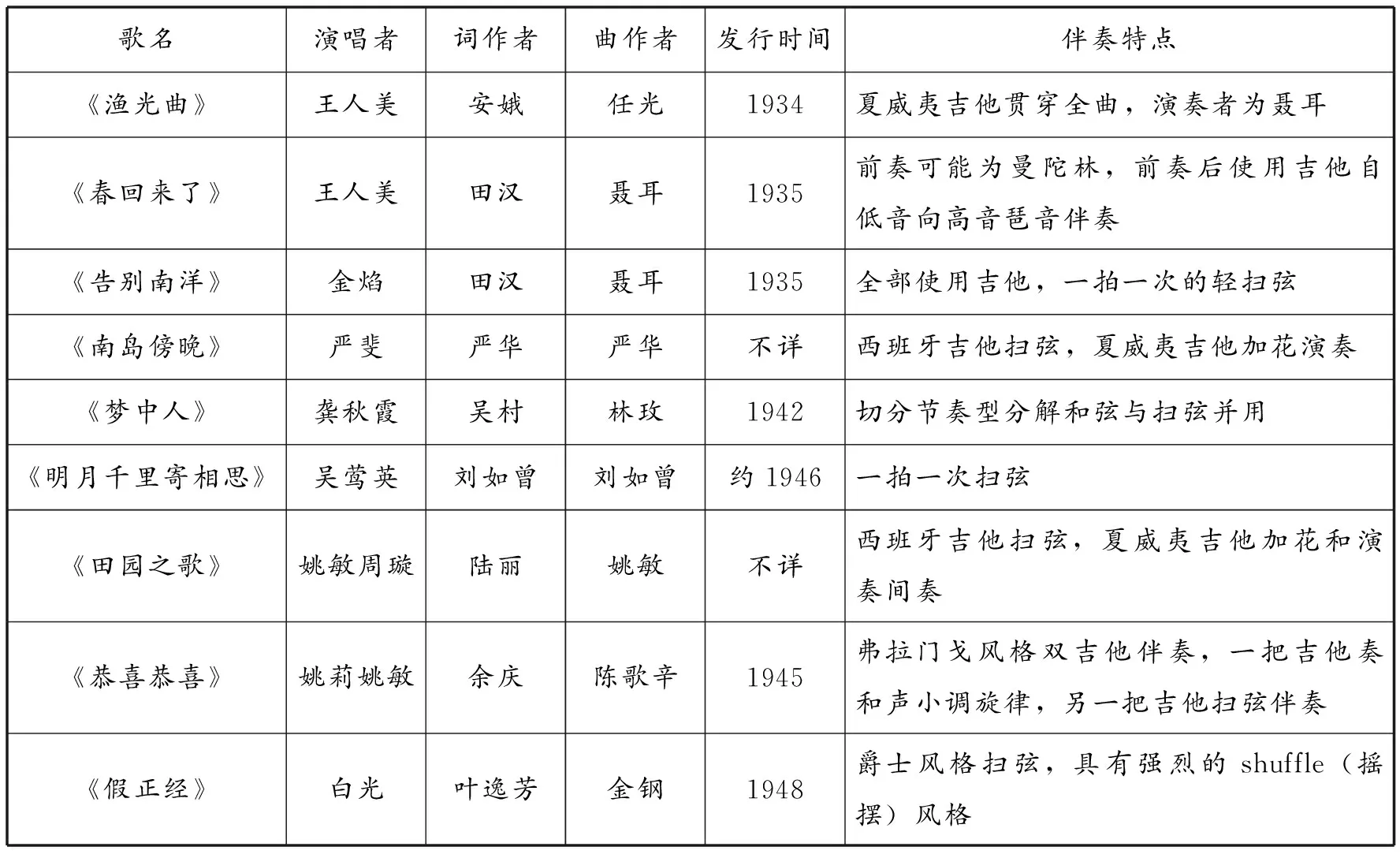

(五)民国时期使用吉他进行伴奏的歌曲

民国时期有大量的歌曲用到了吉他来进行伴奏,这一点有大量的录音资料可以证明,并且许多歌曲的创作者、演唱者也都留有演奏吉他的照片,比如聂耳、金焰、姚敏、江涛等。

民国时期发行了不计其数的时代曲唱片,笔者对中国唱片上海公司发行的《上海老歌1931—1949》[注]该套唱片经过4年整理编撰,对数千张制作于20世纪三四十年代的上海老歌唱片金属模版进行梳理、清洗,最终选择了393首具有代表性的歌曲,并利用音频工作站对老歌母版进行了修复处理。市面上民国时期时代曲的翻录质量参差不齐,唯该套唱片音质相对较高。因此,选为研究所用最为合适,即确保录制于民国时期,又在音质上有保障。《上海老歌1931—1949》(20片碟),中国唱片上海公司,ISRC编号:CNE010830100,2008年发行。另外,这些歌曲的词曲作者、发行时间等信息,可参阅《聂耳日记》《中国流行音乐简史》两本著作。系列唱片进行全部试听(393首),发现使用吉他进行伴奏的歌曲呈现出如下特征:有一部分歌曲全部使用吉他进行伴奏;有一部分歌曲较多使用;也有的歌曲只使用了一点点。并且西班牙吉他和夏威夷吉他均被运用到。需要注意的是民国时期除吉他外,曼陀林、班卓琴和尤克里里也被用于歌曲伴奏,而这几件乐器的音色相似性较高,再加之老唱片的音质严重损坏,因此有很多歌曲伴奏已经很难分辨出到底是使用了何种乐器,但通过对比,仍可以找到11首确定使用吉他进行伴奏的歌曲,下面列举其中9首代表性歌曲的信息:

表1

民国时期使用吉他进行伴奏的歌曲非常多,尽管有很多歌曲我们无法确定,但这九首歌曲已足够向我们展示吉他在民国时期的发展水平,并且这种“水平”以直观的音响展现出来。通过试听,我们可以听出上表中的九首歌曲呈现出了三种普遍的伴奏风格:第一种是普通伴奏;第二种是夏威夷风格伴奏;第三种是爵士shuffle(摇摆)风格伴奏。普通伴奏就是没有任何的特色,以一种正常的方式进行伴奏,代表性歌曲有《春回来了》《梦中人》《明月千里寄相思》等。夏威夷风格就是用夏威夷吉他进行伴奏,使歌曲具有浓郁的夏威夷风格,如歌曲《田园之歌》《渔光曲》《南岛傍晚》等。爵士摇摆风格伴奏使用爵士乐的摇摆节奏进行伴奏,演奏中重音放在第二拍和第四拍的位置,代表性歌曲有《假正经》《得不到的爱情》[注]姚敏作曲,陆丽作词,姚莉演唱。该曲用了吉他扫弦伴奏,具有爵士乐摇摆风格,录音来自《上海老歌1931—1949》。《迎春歌》[注]词曲作者不详,姚莉、姚敏演唱。该曲用了一点吉他扫弦伴奏,具有爵士乐摇摆风格。录音来自《上海老歌1931—1949》。等。总的来看,在这三种伴奏风格中,夏威夷伴奏风格的歌曲最少,爵士摇摆伴奏风格的歌曲最多。另外,从这些使用了吉他进行伴奏的歌曲中,我们明显可以感受到20世纪40年代的吉他水平要比80年代高出很多,特别是《恭喜恭喜》这首歌的吉他伴奏,哪怕是当今的歌曲吉他伴奏,也很难与之媲美。

(六)民国时期与吉他相关的人物

民国时期的与吉他相关的人物非常众多,基于目前的史料情况,笔者仅找出为数不多的几位。另外,与吉他相关的人物并不意味着只有演奏者一种身份,还包括介绍吉他者、制作吉他者、研究吉他者等。

1.吉他先驱聂耳

将聂耳列为先驱的原因是目前可知聂耳弹吉他的时间最早,水平也最高。早在1928年聂耳在其日记中就将一首英文诗中出现的单词“guitar”翻译为六弦琴,这说明他在1928年就已经对吉他有所了解。1932年4月24日的日记中,聂耳表现出了学会吉他的兴奋感:

我的guitar居然也能随便自己配奏起来,昨晚和笳合,今晚和四先生合,七爷加入花鼓戏,我仅用小调主和弦奏得十三分开心。[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第283页。

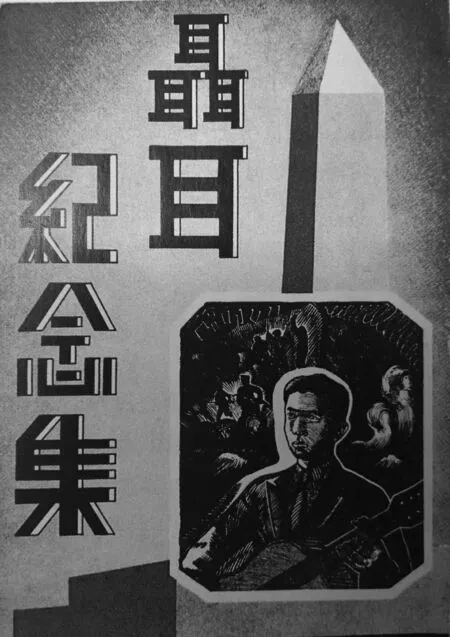

1932年4月24日是聂耳学会吉他的日子,但这不意味着聂耳之前没有学过,他以前应该练习过一段时间的吉他,只是没有达到会的程度而已。除小提琴外,吉他是聂耳的“第二乐器”,他不但吉他演奏得好,随身携带吉他,甚至1935年去日本时都带着吉他,可以说小提琴和吉他是聂耳必不可少的两件随身乐器。聂耳有两首歌曲使用了吉他伴奏,分别是《春回来了》和《告别南洋》。另外,在任光创作的《渔光曲》中,贯穿全曲的吉他伴奏也是聂耳弹的,这一点聂耳在日记中也提到了。1933年10月19日任光让聂耳到浙江石浦做《渔光曲》的音乐,聂耳冒着大雨“左手提violin,右手提guitar”[注]聂耳:《聂耳日记》,郑州:大象出版社,2004年,第428页。赶到了电影厂录制《渔光曲》的音乐。另外,他在日本鹄沼海滨不幸遇难后,人们甚至在聂耳纪念集的封面上使用了吉他(见图3),可见聂耳演奏吉他的形象是多么地深入人心。

图3聂耳纪念集封面(2017年8月摄于玉溪市聂耳纪念馆)

2.制琴师黄卓人

黄卓人(生卒不详)是目前可知我国最早的吉他制琴师,也是民国时期目前唯一可考的吉他制琴师。黄卓人毕业于檀香山音乐学院吉他专业,由于夏威夷吉他奏得非常好,因此被聘为青年会夏威夷音乐班的指导教师。黄卓人不仅仅是吉他教师和制琴师,他还是一名电台主持人,他在中央电台主持了一档名为“音乐常识”的音乐节目,向广大观众普及音乐知识。黄卓人的制琴水平非常高,他制作的吉他有“音量丰富”“外表美观”“不易破裂”“琴体较大”四种特色[注]《近制六弦琴国内首创》,《立言画报》1940年第81期,第23页。,主要在青年会销售,每把不低于50元。我们虽然现在已经看不到由他制作的吉他,但所幸的是保留下来了一张照片(见图4)。从形制上看,这把吉他与现在的圆角民谣吉他几乎一样,不同之处在于这把吉他使用尼龙弦,这一点可以从琴码处的装弦方式上看出。通过品点,我们可以算出这把吉他有21个品,不同的是这把吉他的第5个品点打在了第14品,而我们现在的吉他通常打在第15品。从整体感觉上看,这把吉他的做工还是非常高超的。

图4 黄卓人制作的吉他 [注]图片来自《近制六弦琴国内首创》,《立言画报》1940年第81期,第23页。

3.身份显赫的吉他爱好者——蒋纬国

蒋纬国(1916—1997)出生于日本东京,他的生父为戴季陶,生母为重松金子,蒋介石是他的养父。蒋纬国在东吴大学求学时迷恋音乐,他与五六位同学一起组了一个乐队,演奏当时颇为流行的夏威夷音乐,蒋纬国在乐队中主要演奏夏威夷吉他。“年轻的蒋纬国是多才多艺的,当时曾把中国的评剧,中国的小调及打牙板等改编成爵士乐演出。”[注]陶和:《蒋纬国》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1998年,第40页。后来弃文从武,成为了一名优秀的指挥官,虽然带领军队四处征战,但蒋纬国身边还是会带着他喜爱的吉他,这一点可以从民国时期的一篇回忆性文章中看出:

现时驻扎在徐州的炮三团的蒋纬国公子。虽身在戎马中但他身边永携着一个吉他,这个吉他的乐器,他比什么都珍重……笔者在赣州,某次音乐演奏会上,听过蒋纬国公子的吉他,那次弹奏的是一支夏威夷民歌,调子却非常低慢……[注]山石:《蒋纬国的吉他》,《海燕》1946年第6页。

透过上面的描述我们可以看到,蒋纬国对吉他的热爱程度是极高的,即使是上战场也不肯放下他的吉他。蒋纬国擅长演奏夏威夷吉他,而非西班牙吉他,他把吉他当作独奏乐器来使用,并且主要是演奏夏威夷音乐。

4.其他与吉他相关的人物

民国时期与吉他相关的人物非常多,但找到姓名和主要事迹者很少。下面将按照吉他介绍者、吉他研究者、吉他教师、吉他演奏者进行逐一的介绍。

什么才算吉他介绍者?笔者认为应该是一些“故意”把吉他介绍到中国的人,这些吉他介绍者在前文史料中就已经出现了,他们分别是效彭、嘉白、黄卓人、余运等。

吉他研究者主要是对吉他历史及其基本原理进行研究的人,这要有立方(笔名),他发表过一篇《吉他的种种》,该文章对吉他的发展历史以及在我国的发展情况进行了研究。另外还有几位对电吉他进行研究的研究者,分别是余新、余运、沈良、张详铭,他们在《实用无线电杂志》上发表了电吉他工作原理的研究性文章。

民国时期吉他教师很多,但很多都找不到了,笔者初步找出姚岳东、黄卓人、陈良诚三位,前两位在前文已述,陈成良则是夏威夷吉他名师,他最具代表性的学生是澳门吉他演奏家区元浩。

吉他演奏者更是不计其数,包含的范围更广,除上述外,还有江涛、金焰、吕昭炫、沈武锜、楼才良、吕昭炫、张士光、区元浩、庄少陵、陈志、徐炎等。江涛和金焰都是聂耳的好朋友,他们两人与聂耳一起学习吉他、演奏吉他,这些情况在聂耳的日记中均有反应。吕昭炫(1929- )是我国台湾地区最早的吉他演奏家,“16岁时开始自修吉他音乐,19岁开始教授学生,并已有《残春花》《南国祭典》等作品诞生”[注]林胜仪:《吉他音乐史》,台湾:美乐出版社,2017年,第220页。。沈武锜和楼才良两位是“同乐大会”的优秀学员,报纸上这样介绍他们两位:

吉他独奏:沈武锜、楼才良两君都是本行吉他班的优秀人才,在短短的时间里,他们能有这样的成绩,可谓不可多得矣。[注]石音:《听音乐节目演奏》,《金声》1947年第24期,第1页。

张士光、区元浩、庄少陵、陈志、徐炎这五位是当代吉他演奏家,他们在民国时期开始学习吉他[注]参考孙启民译著:《中外吉他名人辞典》,山西:北岳文艺出版社,1991年。。

结 语

吉他在20世纪早期初入中国,并在三四十年代随着流行音乐的发展而发展。民国时期是吉他在中国发展的第一个高潮,这一时期吉他被广泛运用于歌曲伴奏,同时也有合奏、重奏、独奏等多种表演形式存在。西班牙吉他、夏威夷吉他、电吉他是民国时期常用的三种吉他,特别是西班牙吉他和夏威夷吉他(形制基本相同演奏法不同)。与当代不同的是,民国时期夏威夷吉他有一定的普及度,但如今夏威夷吉他几乎已经在中国消失。民国时期与吉他相关的重要人物主要有聂耳、黄卓人、蒋纬国、金焰、江涛、吕昭炫等,他们是吉他在中国发展历程中不可回避的重要人物。民国时期的吉他制作水平颇高,已经接近当代水准,吉他的产地主要集中在上海和广东两地。1949年10月1日,中华人民共和国成立,吉他的发展范围随着流行音乐发展逐渐移向我国港台地区。在大陆地区,吉他则是进入了低迷期,直到改革开放后,吉他才又在大陆地区复兴起来,迎来了它的新发展。