南越王墓里的小人物

2019-02-20黄子立

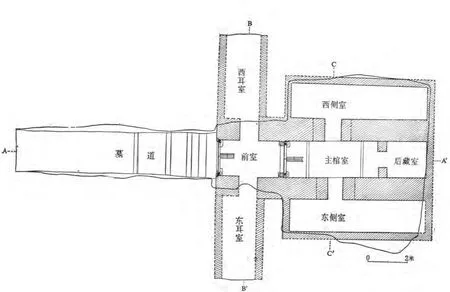

□ 黄子立

图1

船纹铜提桶羽人

提筒是骆越人青铜时代最具代表性的器物之一,在岭南的两广地区以及云南、越南等地出土不少,以铜器和陶器为主,南越王墓共出土9件铜提筒和2件陶提筒。其中,东耳室出土的一件船纹铜提桶(图2)的器身上有四组晕带,纹饰内容极为丰富。第一、三、四组为几何形纹晕带,器腹中部的第二组阴线纹带饰有4组首尾相连的船纹,形象大同小异,船上站立着许多举止怪异的小人。从着装上看,他们的共同特点是头戴羽毛状的长羽冠,冠下有双羽翼,额顶竖羽纛,上身赤裸,下身着羽毛短裙打着赤脚。从行为来看,他们有的立于高台之上、有持弓执箭、有持靴形钺、有执首级、有执棒击鼓、有持短剑杀人、有执浆划船等造型。汪宁生曾指出:“头上羽饰,是我国西南少数民族普遍喜好”②,这些人的头上之所以戴着长长的羽冠,很可能寓意着与上天神灵进行交流,具有一丝神秘的色彩。这些羽人的行为也非常奇特,有些羽人手里拿着古越人青铜时代具有代表性的器物—“钺”。“钺”是越人常用的兵器,外形有点类似于我们现在俗称的斧头,不仅可以自卫和杀敌,还是一把伐木的好工具,而且可能还具有身份地位和礼仪的象征。有不少专家认为“越人”一词的由来,可能源于手握“钺”的人。通过观察纹饰可以发现,这些羽人似乎正在从事杀人的行为,在两广地区发现的古代铜鼓或铜提筒中,也发现不少羽人杀俘猎头的图案。古籍记载,越族人有猎首的风俗,这种行为,往往与原始宗教的祭祀礼仪息息相关。这些羽人通常都位于船纹之上,据文献记载,《淮南子·齐俗训》:“越人便于舟”③;《汉书·严助传》说越人“习于水斗,便于用舟”④;《越绝书》记载,越人“以舟为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”。而南越王墓东耳室出土船纹铜提桶上的纹饰,就是越人善为舟的典型表现。船纹(图3)反映出当时的造船技术,船身上可见清晰的水密舱结构,水密舱的作用是将船体内部以隔舱板分成若干舱室,航行途中若有部分舱室受损漏水,不至使船只颠覆,同时还增加了船体的强度与安全性,使得远航成为了可能。从目前考古出土地器物来看,水密舱技术较早可见于南越国时期。船纹的船尾处都有一条长形物,可能是操控船只的工具—橹。橹是用于船舶推进的工具,在桨的基础上演变而来,摆动时,橹的前后面与水产生压力差,进而产生推进的动力。水密舱和橹都是造船史上的重要发明,反映出当时岭南地区高超的造船技术,也印证了“越人便于舟”。而船纹所描绘的画面应是古越人海事归来,猎头祭祀的场面,反映出浓厚的越人文化。

图2

玉人

汉人崇玉、爱玉,并将葬玉发展到极致,远在岭南的南越王墓也出土了大量玉器,其中有10件玉人。这些玉人无论工艺、造型、纹饰都各有特点。例如出土于西耳室C258玉人(图4),长2.65、宽1.2、厚0.2厘米,形象为两并肩站立的小人,虽然五官及肢体形态均难以分辨,背面尚可见线刻的发纹、衣纹、裙裾纹。与此玉人相似的还有主棺室墓主人组玉佩上的4件小玉人构件(图5),它们大同小异,都是平头、圆脸,双手合拢于胸前,似作垂拱交襟状的小人造型,呈跪坐的姿势。在礼仪规范、等级制度森严的汉朝,站有站相、坐有坐姿是必备的。双膝在前,脚底踩着地面坐在地上,是现代人常见的坐姿。汉代人的标准坐姿是两膝着地,小腿贴地,臀部坐在小腿及脚跟上,称之为跽坐,类似于我们现在所说的跪坐方式。这4件小玉人行汉人的坐姿礼仪。

图3

南越王墓中还出土了5件玉舞人。玉舞人在战国时期已有出现,盛行于汉代,在汉代玉制装饰品中最为独特,极具时代特征和艺术特色。从目前已发掘的汉代墓葬中出土的众多精美的玉舞人可知,玉舞人是当时极为流行的佩饰之一。南越王墓中出土的5件玉舞人,蕴含了许多信息。例如,C137圆雕玉舞人(图6)出土于西耳室,高3.5、宽3.5、厚1厘米,是目前考古发现的唯一一件汉代圆雕工艺的玉舞人,工艺精湛令人叹为观止。它的造型为一舞者,长袖飘举、折腰扭胯,犹如楚辞汉赋中的“翩若惊鸿、宛若游龙”,跳的正是汉代流行的长袖舞。不少专家认为,长袖舞源于楚舞,据《墨子·兼爱》中记载:“昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节”,说明楚王喜欢纤细的身材,当时的楚人为了迎合楚王喜好,宁可不吃饭也要保持身材的苗条。从出土文物中跳长袖舞人的形象来看,袅袅长袖纤纤细腰是它们共有的特征,为此我们可以认为舞人以细腰为美,某种程度上是受楚国风尚的影响。由于汉代受楚文化的影响,使得长袖舞风靡一时。从两汉诗赋和汉墓出土实物表明,身为楚人的汉代统治者们对楚舞非常迷恋,刘邦的戚夫人“擅为翘袖折腰之舞”、汉武帝的李夫人“妙丽善舞”、汉成帝身边的赵飞燕“身姿轻盈,能作掌上舞”。但是,从目前岭南地区考古情况来看,当时岭南地区的舞蹈主要可分为翔鹭舞、羽舞、武舞、芦笙舞、建鼓舞、盘鼓舞、群舞、杵臼舞,这些舞蹈形象具有明显的祭祀意义,与古越人的礼仪文化息息相关,大多现于铜鼓、画像石、壁画上。从南越王墓出土玉舞人的情况来看,南越国宫廷可能并不盛行越式舞,而盛行长袖舞。玉舞人的发饰为梳一右向横出的越族发饰—螺髻,表明应该是一位越族女子,其穿着却是右衽长袖衣、绣裙。史料记载,汉民族服饰的特点是交领、右衽,古越人身着左衽服饰。玉舞人的右衽服饰穿着应为汉服,具有典型的汉文化特征。《史记·郦生陆贾列传》曾描述南越王赵佗魋结箕倨见陆贾⑤,可见南越国时期的服饰还是以越族服饰为主。这件小巧的玉舞人身着汉服,头盘越族螺髻,跳着楚舞,口部微张,似喃喃细语作咏歌状,是汉越文化交融最好的印证。

图5

图4

图9

另外3件玉舞人出土于埋葬四位夫人的东侧室。E135玉舞人(图7)是右夫人组玉佩上的构件。其做工精细,运用线雕手法刻画出一人身着长袖连衣裙,右手举至头顶,左手放置于细腰前,长袖下垂,整体似舞蹈的形态。玉舞人头顶和脚底各有一小孔,且在腰部还挂系着一套线雕玉佩饰。E125玉舞人(图8)做工稍显粗简,是部夫人组玉佩上的构件,线雕一人左手上扬至头顶,右手下垂于身下,并衣袖及地,作翘袖折腰的舞蹈状,正反两面内容相同,是部夫人组玉佩上的构件。E158玉舞人(图9)是从东侧室清理出的泥土中筛出,纹饰、造型与E125玉舞人相似,左右上扬,右手和衣袖下垂于身下,作翘袖折腰的舞蹈状。C259玉舞人(图10),为小人跳舞的形象,两面均以线刻勾勒出五官、肢体动作、衣裾。右手高扬甩在头顶,耸左肩,左臂卷曲向后。扭胯,提右腿抬膝。舞姿稍微与其它玉舞人不太一样,类似于猴舞。这几件玉舞人的做工包含了线雕、浅浮雕、高浮雕、圆雕、透雕,体现出当时汉代高超的制玉工艺,这些工艺出现在南越王墓的随葬品中,是汉越交融的见证。从玉舞人的精细程度看,每个玉舞人的质量各不相同,或许是为了体现使用者身份地位的差别。从4位夫人身上出土的玉舞人我们可以窥探出南越王4位陪葬夫人的身份高低,体现出当时的等级森严,这种上下尊卑的制度,是王朝君主专制下的产物,其目的是为了维护君主专制,说不定,在当时的南越国宫廷内,也上演了一出惊心动魄的宫斗故事。

彩绘铜镜

图6

图7

图8

西耳室出土一面彩绘铜镜上也有很多人物造型,这是目前国内考古发掘所见最大的一面西汉绘画圆镜(图11)。镜中以一圈凹面宽带纹分为两区,铜镜背面的内圈绘制有卷云纹的图案,外圈描绘的人物大致分为4组,较为清晰的一组为两人跨步弓腰作斗剑状,一手握剑上举,两把剑相交作十字形(图12)。两旁有长裙及地的妇女在围观,她们或许是最早的“吃瓜群众”。其中有一组人物形象是两位女性,似乎正慢步徐行,无论是人物造型,还是衣裙纹饰等,都和长沙马王堆一号汉墓帛画的风格相似,具有西汉初年那种简练而神韵具备的格调。镜中所有的围观女性都双手身着汉服合拢于胸前,似作垂拱交襟状,行中原礼仪。这些都印证了在南越国的宫廷中盛行汉文化。

人操蛇托座

人操蛇托座(图13)出土于主棺室,是漆木屏风上的构件。托座高31.5、横长15.8厘米,分为上、下两部分,上半部是一个直角型的折叠构件,下半部是以一个高16.2厘米的跪坐力士俑为主体,并口衔一条双头蛇,双手各操一蛇,双脚也各夹一蛇。四蛇互相缠绕,并向左右后方延伸,与一组云纹相连接,底部还有一覆斗形座与之相连,起到固定支撑的作用。

南越王墓中出土的这件人操蛇托座,具有浓厚的越文化元素。史料记载,岭南地区天气炎热潮湿,越人“短绻不绔”“短袂攘卷”“露发徒跣”(图14),而人俑穿着短袖短裤,打着赤脚,与史料记载的越人服饰相吻合。从体态上看,两眼圆瞪,眼珠外突,鼻短而高,獠牙,高颧骨,具有典型的南方人种特征。从行为上看,人俑嘴里衔蛇,双手抓蛇,双腿夹蛇,四蛇相互缠绕,向左右延伸⑥。《淮南子》记载道:“越人得髯蛇以为上肴,中国得而弃之,无用。”⑦南方多蛇,古越人有抓蛇、吃蛇的文化。人操蛇托座体现出了具有典型越族地域文化的特征。人操蛇造型展现的可能是越族人拿蛇祭祀或行特殊礼仪的行为。值得一提的是,这件具有岭南越族风格的人俑,服饰衣着为右衽,应为汉服,这或许体现出南越国“和辑百越”的民族政策,使得汉越文化相互交融和发展。

图10

通过南越王墓出土的小人物我们可以发现,南越国时期虽然存在浓厚的越文化因素,但在南越国宫廷内却盛行中原文化,这与汉越之间的交流是密不可分的。南越王墓出土的器物对岭南地区社会发展的研究具有重要的意义,从墓中随葬品的人物形象可以得知,岭南虽然是百越民族的聚居之地,但他们并不排斥外来文化,五岭以北的各种生产力技术与文化艺术,包括雕刻工艺、绘画、舞蹈、礼仪、工具等,大量进入岭南,并与本土文化相融合,形成了民族间的文化交流,推动了岭南地区的社会发展。它们共同创造了具有岭南地域特色,又属于汉文化大范畴的文化。这些具有人物形象的随葬品所体现出相互的文化元素,就是岭南文化多元性、兼容性特质的证明。

图11

图13

图12

图14

注释:

①广州市文物管理委员会《西汉南越王墓》(上册),文物出版社,1991年版。

②中国秦汉史研究会《南越国史迹研讨会论文选集》,文物出版社,2005版,第101页。

③陈广忠译《淮南子》,中华书局,2014版,第316页。

④司马迁《史记》,中华书局,2015版,第2018页。

⑤李林娜《南越藏珍》,中华书局,2002版,第69页。

⑦陈广忠译《淮南子》,中华书局,2014版,第184页。