B超引导下星状神经节阻滞辅助治疗脑卒中后肩-手综合征的临床疗效

2019-02-19韦淑宝马启玉陈秀琼

黄 澄 韦淑宝 马启玉 周 红 陈秀琼

(广西壮族自治区江滨医院疼痛康复科,南宁市 530021,电子邮箱:4383452@qq.com)

脑卒中后肩-手综合征是脑梗死患者发病3 个月内,以患侧上肢的肩部、手指及腕关节疼痛、肿胀、僵硬、活动受限以及血管运动障碍为主要表现的综合征,其在脑卒中患者中发病率约为12.5%~70.0%[1]。脑卒中后肩-手综合征的病因和发病机制目前尚未完全明确,但其是严重影响脑卒中患者偏瘫上肢康复的一个重要且常见的因素,若不给予及时、适当的治疗,将导致患者手部、腕部、肩部的永久性功能障碍。因此,脑卒中后肩-手综合征的治疗效果对脑卒中患者的康复至关重要,而目前临床上对于脑卒中后肩-手综合征尚缺乏疗效确切的治疗方法。本研究探讨B超引导下星状神经节阻滞辅助治疗脑卒中后肩-手综合征的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年3月至2019年3月间于广西江滨医院神经内科和康复科诊治的脑卒中后肩-手综合征患者56例,均符合脑卒中后肩-手综合征诊断标准[2],均在脑卒中后3个月内发病,卒中部位均在大脑中动脉供血区域。纳入标准:(1)年龄在45~75岁;(2)均为首次发生脑卒中患者,且症状稳定进入恢复期;(3)生命体征平稳,意识清楚,愿意接受治疗并能配合的患者;(4)患者及其家属均签署知情同意书。排除标准:(1)其他原因引起的肩-手综合征;(2)伴有严重的心肺肝肾疾病、血液病、内分泌疾病的患者;(3)有精神疾病、意识障碍或语言障碍不能配合疗效评估的患者。采用随机数字法将患者分为观察组和对照组,每组28例。观察组男性16例,女性12例,年龄30~78 (54.2±14.1) 岁;脑梗死16例,脑出血12例。对照组男性16例,女性12例,年龄34~80(57.1±15.6)岁;脑梗死15例,脑出血13例。两组患者的性别、年龄等一般资料差异均无统计学意义(均P>0.05) ,具有可比性。

1.2 方法 对照组采用脑卒中标准化二级预防的口服药物治疗,疼痛严重者口服双氯芬酸钠缓释胶囊(中国药科大学制药厂,批号:1907022),50 mg/次,2次/d;由同一康复师指导康复与运动功能锻炼,包括正确的肢体摆放、运动锻炼指导;同时应用向心性压迫缠绕法、冷热水浸泡法、针灸、中药熏蒸法、红外线照射等康复治疗。观察组在对照组基础上采用B超引导下星状神经节阻滞治疗,具体做法如下:患者取平卧位,颈后垫一薄枕,头略后伸,向健侧转 15°左右;采用飞利浦HD1彩色多普勒超声诊断仪,高频探头L12-3(9~12MHz),于颈椎C6~7横突水平,取颈部横截面,确认颈椎横突、颈长肌,星状神经节即位于椎前筋膜及颈长肌筋膜深方;在B超引导下选择安全穿刺路径,注意避让椎动静脉、颈前静脉、甲状腺下动脉等,由颈外侧进针穿过皮肤、皮下组织和前斜角肌,针尖透过椎前筋膜后回抽无回血,缓慢推注1%的利多卡因(山东华鲁制药有限公司,批号:D19H21-1)5 mL,拔针后按压约15 min,星状神经节阻滞后出现Horner综合征说明阻滞成功;隔日再次行星状神经节阻滞治疗1次,其阻滞治疗7次。两组患者治疗周期均为14 d。

1.3 观察指标 治疗前后采用自我妨碍量表(Self-Handicapping Scale,SHS)、疼痛视觉模拟量表(Visual Analogue Scale,VAS)和简化 Fugl-Meyer评定量表(Fugl-Meyer Assessment,FMA)分别评价两组患者患肢水肿程度、上肢疼痛程度和上肢运动功能[3]。SHS评分标准:无=0分;轻微=1分;严重=3分。VAS评分标准:不痛=0分;轻微疼痛=2分;较频繁的轻微疼痛=4分;频繁的还可忍受的严重疼痛=6分;持续的难以忍受的严重疼痛=8分;不能触碰的剧痛=10分。FMA评分标准:<33分为严重的运动功能障碍;33~43分为明显的运动功能障碍;44~54分为中度运动功能障碍;55~64分为轻度运动功能障碍。

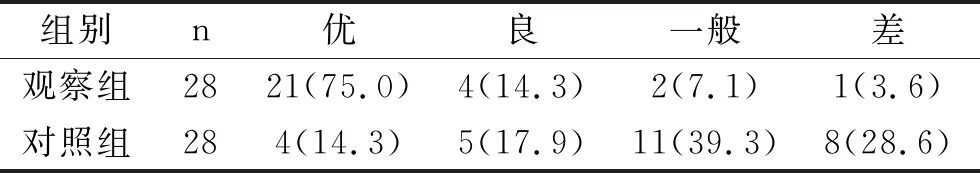

1.4 疗效标准 治疗后对两组患者的疗效进行评价[4]。优:VAS评分减少>6分,无疼痛感,肩手部水肿消退,关节僵直挛缩消失;良:VAS评分减少3.1~5.9分,肩关节仍有疼痛,但较前明显减轻,水肿较前消退,皮肤温度仍偏高;一般:VAS评分减少1.1~3.0分,手部、肩部水肿有所消退,关节活动仍受限制;差:VAS评分减少≤1.0分,临床症状未见明显改善。总有效率=(优+良+一般)例数/总例数×100%。

1.5 统计学分析 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。计量资料用(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料采用例数或百分数表示,比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

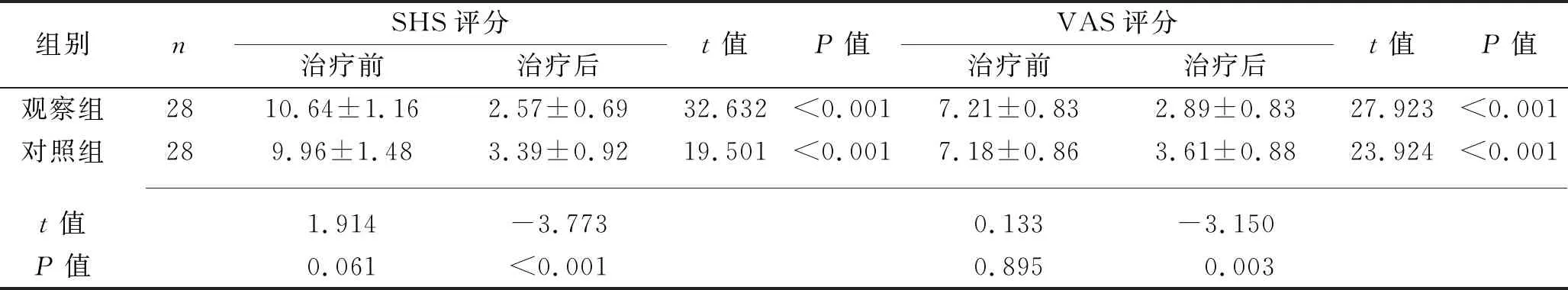

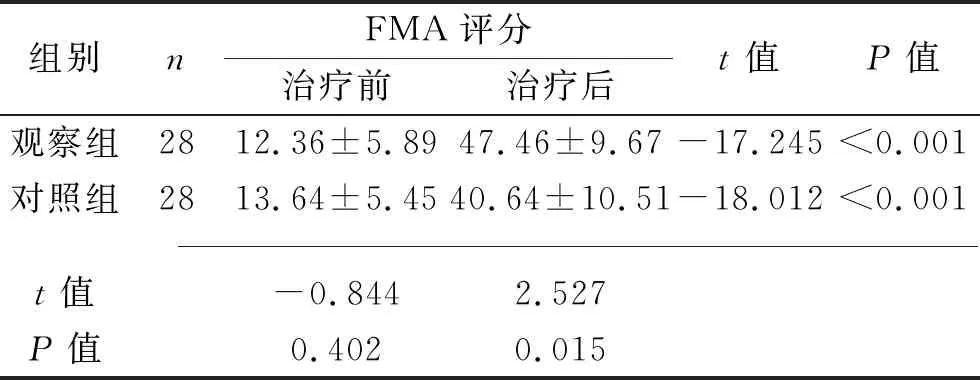

两组患者治疗前SHS评分、VAS评分及FMA评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患者的SHS 评分、VAS 评分均低于治疗前,FMA 评分高于治疗前,且观察组SHS 评分、VAS 评分均低于对照组,FMA 评分高于对照组(均P<0.05)。治疗14 d后,观察组和对照组总有效率分别为96.4%(27/28)和71.4%(20/28),观察组总有效率高于对照组(χ2=4.766,P=0.029)。见表1~2。

表1 观察组与对照组治疗前后SHS、VAS和FMA比较(x±s,分)

续表1

表2 两组患者总有效率比较[n(%)]

3 讨 论

脑卒中是当今世界危害人类生命健康的最主要疾病之一,具有高发病率、高致残率、高病死率、高复发率的特点,可给患者家庭和社会带来沉重的负担。肩-手综合征是脑卒中患者的常见并发症,又称反射性交感神经营养不良,其通常影响一个肢体,但有时也可影响多个肢体或身体的任何部位,仅有20%的患者能够完全恢复至患病前的活动状态[5]。脑卒中后肩-手综合征是神经内科及康复科常见病、多发病,好发于45~78 岁的患者,最早在脑卒中后第3天出现,多数在脑卒中后1~3 个月内发生[6]。脑卒中后肩-手综合征的发病机制目前仍不明确,可能与以下因素有关:(1)交感神经功能障碍。交感神经异常会表现为血管运动神经障碍、痛觉异常、肌肉萎缩、皮肤温度改变等变化,与脑卒中后肩-手综合征的临床表现较为类似[7]。在病理生理条件下,交感神经和传入神经偶联会形成恶性循环,使得血管运动神经麻痹,从而增强患肢交感神经的兴奋性,造成局部组织发生营养障碍,出现代谢异常的情况,从而引发肩手肿胀和疼痛的现象[8]。(2)“肩-手泵”机制受损。肌肉受损可引起上肢局部水肿,腕管受压,静脉和淋巴回流受影响从而出现手肿胀;患侧肩的不运动或不适当运动均可诱发肩-手综合征[9]。国内将肩-手综合征分3 期,第Ⅰ期如得不到及时正确治疗,可逐渐发展致第Ⅱ期或第Ⅲ期,而第Ⅲ期是不可逆的终末阶段,患手可完全废用,导致终身残疾[10]。因此,脑卒中后肩-手综合征的早期诊断与康复是治疗的关键,如果治疗不及时或者不正确,将影响患者康复效果,甚至导致肩、手终身残疾,严重地影响患者的生存质量。

星状神经节又称颈胸交感神经节。星状神经节阻滞作为一种新型的微创治疗方式已广泛地应用于临床,即向颈部星状神经节和包绕星状神经节的疏松结缔组织内注射局部麻醉药物,利用局部麻醉药的药理作用,阻断神经细胞膜上电压门控通道,即可逆性地阻滞星状神经节的节前、节后纤维,从而阻滞相应支配区域如头、颜面、颈、上胸、上肢等的神经冲动和传导效应,以达到治疗目的[11]。星状神经节阻滞的作用有中枢性和周围性两方面,其中周围作用可直接抑制肩部及患侧上肢的交感神经的兴奋性,缓解痉挛和扩张血管,降低交感神经功能;中枢作用能增加颅内供血,进而纠正病损区缺氧,促进脑水肿消退,挽救缺血半暗影区濒死的神经细胞,抑制痉挛的异常模式,从而促进大脑高级运动中枢恢复和重建[12]。

本研究观察B超引导下星状神经节阻滞治疗对脑卒中后肩-手综合征的疗效,结果显示,治疗14d后,两组患者的SHS评分、VAS评分均低于治疗前,FMA评分高于治疗前,且观察组SHS评分、VAS评分均低于对照组,FMA评分高于对照组(均P<0.05),说明B超引导下星状神经节阻滞治疗脑卒中后肩-手综合征能有效地改善患侧上肢的疼痛、水肿及运动功能。本研究结果还显示,治疗14d后观察组总有效率高于对照组(P<0.05),说明在综合治疗基础上加用星状神经节阻滞可明显提高脑卒中后肩-手综合征的疗效。其原因可能为星状神经节阻滞后,交感神经紧张状态被解除,受自主神经支配的血管扩张,阻断交感神经兴奋的恶性循环,对自主神经系统、内分泌系统和免疫系统功能进行调节,改善血液循环状态,起到抗炎消肿的作用,从而促进了偏瘫侧上肢功能的恢复和日常生活活动能力的提高,而且B超引导下的星状神经节阻滞治疗可避免损伤重要血管及器官,安全性高。

综上所述,B超引导下星状神经节阻滞辅助治疗肩-手综合征疗效确切,能够显著地改善患者患侧上肢水肿、疼痛及上肢运动功能。但是由于本次研究样本量小、观察时间较短,其结论有待今后大样本量、多中心、随机双盲的对照研究进一步证实。