蒙古国档案总局馆藏中蒙关系档案评介*

2019-02-19白林

白 林

随着近年来当代中蒙关系史研究的逐步兴起,越来越多的研究者开始关注蒙古国各档案馆馆藏的有关中蒙关系的历史档案。目前,蒙古国内所藏有关中蒙关系的历史档案主要在蒙古国档案总局和外交部中央档案馆。蒙古国档案总局隶属于蒙古国政府,管辖中央及各省市档案馆,而外交部中央档案馆则直接隶属于蒙古国外交部。除蒙古国外交部中央档案馆所藏中蒙关系的相关档案以外[注]白林:《蒙古国外交部中央档案馆馆藏中蒙关系档案资料评介》,《中共党史研究》2018年第1期。,蒙古国档案总局的现有馆藏中亦含有大量有关中蒙关系的历史档案。本文拟重点介绍档案总局下属两个最重要的档案馆(蒙古国中央档案馆和蒙古人民革命党中央档案馆)所藏的中蒙关系档案,并对相关档案的内容和学术价值予以分析与总结,以期对国内相关历史研究者前往蒙古国档案总局查阅档案提供参考。

一、蒙古国档案总局基本情况介绍

蒙古国档案总局(新蒙文简称МУАЕГ[注]МУАЕГ,全称是Монгол улсын архивын ерөнхий газар。)是在蒙古国中央档案馆的基础上建立的。档案总局馆藏档案起止时间为1674年至2015年,但蒙古早期档案并未保存下来。1921年,蒙古经文和手稿研究所成立,它是蒙古国第一个科学研究机构,也是中央档案馆的前身。起初,科学研究机构主要从事收集材料、手稿、历史碑铭、地方材料和文献以及翻译和出版通俗科学书籍等工作。1927年,蒙古人民政府在该科学研究机构之下设立中央档案馆,主要工作是组织国内的科学研究活动。1948年,蒙古人民政府在科学研究机构之下设立档案总局。从1957年起,各省市政府又陆续成立各级档案馆。1960年,中央档案馆改隶蒙古人民共和国内政部,馆内开始根据政府机关和各单位部门对材料进行整理分类。1996年8月,新一届国家大呼拉尔通过决议,将该馆由国家档案局更名为蒙古国中央档案馆,以求通过改组,改善档案服务质量,并将非政府组织的资料纳入收藏范围。2013年,蒙古国政府在乌兰巴托市罕乌拉区新建档案总局办公大楼,将蒙古国中央档案馆(以下简称中央档案馆)和蒙古人民革命党中央档案馆(以下简称革命党档案馆)合并至蒙古国档案总局大楼内。两个档案馆虽合并于一处,但依旧是独立部门,行政、财务、办公区、档案馆藏库房等均各自经营和管理,仅共同使用一个阅览室。

蒙古国档案总局位于乌兰巴托市罕乌拉区,距市中心较远,且没有直通的公交车,需要换乘两次公交车才能到达档案总局[注]蒙古国档案总局地址在乌兰巴托市罕乌拉区第10号街区博音特斡哈2建筑小区往南700米。联系电话:(976-11)18001205。。前往蒙古国档案总局可从蒙古国立大学和国家图书馆乘坐第53、58路等公交车前往120千(120Маягт)公交站,在该公交站换乘博音特斡哈2(Буянт-Ухаа 2)公交车到达终点站后下车,再往北步行50米就可到达蒙古国档案总局。每次乘坐公交车的费用是500蒙古图格里克,如有公交卡,在30分钟内可以免费换乘公交车;也可以乘坐出租车前往档案总局,但费用较贵,一般乘坐出租车的往返费用是2万蒙古图格里克左右。乘坐公交车大约需要50分钟左右,乘坐出租车则需约20分钟即可到达档案总局。

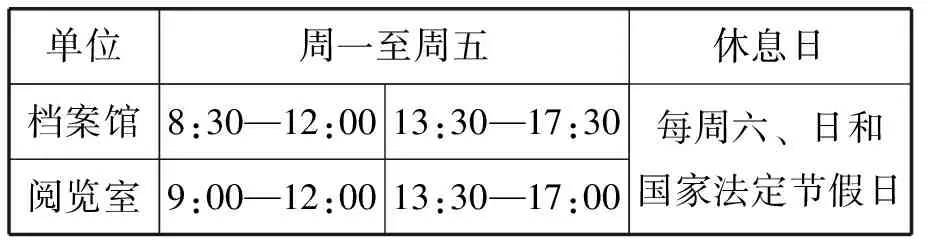

研究者在蒙古国档案总局查阅档案,首先必须要办理通行证,而办理通行证则需要介绍信。介绍信可以是蒙古国国内任何一所大学或科研机构出具的以科研查档为目的的证明。此外,还需要护照复印件或蒙古国临时居住证、一寸照三张,并填写查档申请表(新、旧蒙文均可填写)。这里需要说明的是,两个档案馆是独立的单位部门,所以查档者在填写申请表时,必须明确说明查阅档案馆的信息,是中央档案馆还是革命党档案馆,如需要查阅两个档案馆的档案,就必须填写两份申请表并提交两份所需材料。办理通行证的地点位于档案馆三楼,通行证的有效期通常为三个月,每月须缴纳5000蒙古图格里克的查档费。档案总局共五层:一楼是大厅、前台、收银台、展览厅,二楼是阅览室、办公室,三楼是编辑、整理档案室、研究室和档案库房,四楼是档案馆领导办公区,五楼是员工餐厅(亦向查档者开放)。每天必须在档案馆一楼前台刷卡才能进入阅览室。每天的有效查档时间为六个半小时(见表1)。

表1 档案馆作息时间表

在蒙古国档案总局阅览室内,两馆馆员独立工作,因此查档者可以同时调阅两个档案馆提供的卷宗目录,并调取档案翻阅。中央档案馆馆藏档案的文件数量庞大,馆员调取卷宗档案非常费时,有时需要等半天或一天的时间,这无疑会影响到查档者的查阅进度。相较而言,革命党档案馆馆员很快就会将卷宗档案提供给查档者,并且一次可提供20个卷宗档案(而中央档案馆的调档数量一般达不到这个数字)。档案总局并没有太多规章制度限制复印档案的内容和数量,只要是已解密并对外开放的档案文件均可复印。档案馆规定只能复印每个卷宗档案的1/3,且档案复印周期为15天,但查档者通常两三天内就能拿到复印的档案资料,当然等待周期也与复印档案的数量有关。虽然复印档案没有数量限制,但复印价格昂贵,根据复印档案的年代和类型不同,价格也不尽相同(见表2)。此外,复印费用需要查档者自己到一楼收银台结清(只收蒙古图格里克且必须现金付款)。

表2 复印纸质档案和打印电子档案的收费标准(人民币和蒙图汇率为1/300)

查档者需要注意的是,中央档案馆和革命党档案馆馆内都有直属研究室。研究室主要从事学术研究工作,同时整理、编辑出版档案集。蒙古政治社会转型以后,中央档案馆和革命党档案馆解密了大量档案,整理出版了馆藏各个年代的人物档案集、中蒙关系的相关档案集等。最新出版的档案集可在一楼收银台旁边的书架上翻阅购买,如《苏共有关蒙古问题的档案选辑(1920—1952)》《周恩来与蒙古》等。此外,两个档案馆在阅览室内都陈列有各自收藏的图书,查档者可翻阅这些图书资料。部分已出版的档案集也可在旧书店或地摊上购买,这样可以避免重复调阅、查找和复印档案,能节省大量的时间和精力。

二、蒙古国档案总局馆藏中蒙关系相关档案的基本情况介绍

蒙古国档案总局馆藏档案文献资料主要分为纸质档案和电子档案。二楼阅览室共有五台电脑可供查档者阅览电子档案。目前,中央档案馆已经电子化了有关外蒙古独立的档案和部分清朝时期的纸质档案并对外开放使用;革命党档案馆也开始陆续电子化馆藏档案,但是目前还没有向查档者提供相关档案查阅服务。馆藏档案的特点是1947年之前的档案文件以旧蒙文撰写,1947年之后的档案文件中的小部分由旧蒙文撰写,其余均以新蒙文撰写。除此之外,还有部分俄文、中文等档案资料。二者相较之下,中央档案馆保存的有关中蒙关系的档案更为丰富。下面简单介绍中央档案馆和革命党档案馆馆藏中蒙关系相关档案的基本情况。

(一)中央档案馆馆藏中蒙关系相关档案的基本情况

蒙古国中央档案馆(新蒙文简称是МУҮТА[注]МУҮТА,全称是Монгол улсын ундэсний төв архив。)是蒙古国的国家档案馆,收藏了自1674年以来有关蒙古历史的档案文献约200万件,另有约800万米长的纪录片、约68万米长的录音资料、20万张照片。馆藏档案资料大致分为三个历史时期:清朝统治时期、博克多汗国时期和人民政府时期。

有关中蒙关系类档案主要集中在人民政府时期的档案卷宗内,该时期的档案卷宗按照机关部门和涉及的主题分类保管。部门档案涉及大人民呼拉尔主席团、小呼拉尔主席团、外交部、法院、检察院、医疗卫生部门、非政府组织等,主题类卷宗则包括公投、文化教育、科研机构、劳动和社保、工业、农业、建筑、交通运输、电力、山矿、银行、贸易、旅游、自然环境等。这些档案共计586个全宗、32万余份档案文件,起止时间为1921年至1992年,中蒙关系相关档案文件分散于该时期档案的各个卷宗之中。文件的形式主要包括往来电报、信函、照会、备忘录、报告、谈话记录、合同、协定等,其中有很多记录中蒙两国友好关系的珍贵照片和纪录片,如两国领导人互相访问时的照片、乔巴山(Х.Чойбалсан)总理接见中国驻蒙古大使吉雅泰提交国书时的影视资料等。

自1949年10月中国和蒙古两国建立外交关系后,双方在外交、政治、经济、贸易、文化、教育、军事、边界、侨务等方面都有联系。有关中蒙两国外交的相关档案卷宗,除在蒙古国外交部中央档案馆馆藏以外,还有部分保存于中央档案馆。例如,第1号全宗(蒙古人民共和国部长会议主席团)第4号目录第932号、第937号卷宗和第5号目录第134号、第136号、第278号、第641号卷宗等,内容包括蒙古人民共和国代表团访华的情况、关于迎接中国驻蒙古大使吉雅泰前期准备工作、蒙古政府增派经济参赞到蒙古驻华大使馆的问题、泽登巴尔总理给周恩来当选为中华人民共和国国务院总理的贺电、在中华人民共和国成立五周年之际泽登巴尔总理致周恩来总理的贺电等。

中央档案馆的馆藏中有大量涉及华侨问题的档案。由于中蒙两国历史和地缘等因素,中蒙两国建交后,双方首先交涉解决的是华侨问题。例如,第1号全宗(蒙古人民共和国部长会议主席团)第4号目录第15号卷宗,第5号目录第51号、第274号、第651号卷宗,第11号全宗(蒙古人民共和国小呼拉尔主席团)第1号目录第751号卷宗等,内容主要涉及中国居民入蒙古国籍的问题、在蒙古华侨回国问题、中国驻蒙古大使与蒙古外交部部长之间关于在蒙古华侨问题谈判记录等。

另外,中央档案馆馆藏中蒙经贸关系相关档案卷宗为数众多。从1950年开始,中蒙两国就开始贸易往来,蒙古向中国出售马匹,并从中国进口日用必需品等。1952年,中蒙两国签订经济和文化合作协定,之后中蒙经济贸易量持续增加。中国政府向蒙古政府提供无偿援助,派遣工人帮助蒙古人民共和国发展社会主义经济建设。后来受中苏关系恶化的影响,中蒙贸易量急剧下降,但中蒙经济贸易从未间断。中央档案馆馆藏有大量关于这些问题的档案。以中央档案馆馆藏五六十年代的中蒙经济贸易相关档案卷宗为例,第1号全宗(蒙古人民共和国部长会议主席团)第4号目录第916号卷宗,第5号目录第166号、第183号、270号、第536号、第685号、第863号卷宗,第6号目录第720号卷宗,第38号全宗(蒙古对外贸易部)第1号目录第7号卷宗等的内容主要有蒙古人民共和国部长会议主席团有关筹备向中国出售马匹的决议,关于蒙古各省向中国出售马匹筹备的计划,蒙古筹备马匹的数量、肤色等的要求,蒙古向中国出售马匹的工作中存在的问题,蒙古向中国出售马匹的报告,出售马匹的数量及价格,中蒙双方谈判马匹贸易相关事宜,关于中蒙两国签订马匹合同,关于马匹和茶叶贸易的问题,蒙古向中国购买茶叶事宜,中华人民共和国向蒙古人民共和国派遣工人援助的协定,中蒙两国签订经济贸易合作协定,关于加强和发展中蒙经济关系的报告以及中蒙两国之间铺设铁路,等等。中央档案馆馆藏有很多中蒙经济相关档案文件,研究者可前往档案馆翻阅,笔者在此不再一一赘述。

(二)革命党档案馆馆藏中蒙关系相关档案的基本情况

蒙古人民革命党中央档案馆(新蒙文简称МАХНТА[注]МАХНТА,全称是Монгол ардын хувьсгалт намын төв архив。)馆藏蒙古人民革命党政府时期的档案,主要是蒙古人民革命党中央和纪律检查委员会等党的主要部门以及蒙古人民革命党党校、党史研究院、蒙古《真理报》、各省党委、乌兰巴托市党委、乌兰巴托铁路局党委、第六区党委等方面的卷宗档案(见表3)。另外,该馆保存有苏赫巴特尔(Д.Сүхбаатар)、乔巴山、额勒德布奥其尔(Х.Элдэв-Очир)、桑布(Ж.Самбуу)、扎格瓦拉尔(Н.Жагварал)、莫洛姆扎木茨(Д.Моломжамц)、拉格查(Т.Рагчаа)、达木丁(П.Дамдин)、巴勒哈扎布(Ц.Балхаажав)等党政领导人的个人档案、照片以及其他党员的个人资料等,共191个全宗、260余卷、5万余份档案文件,17万多张党员统计表,9000多张照片资料,10万多张卡片资料目录。档案起止时间为1921年至1990年。该档案馆还收集了其他报刊资料,其中包括《工人报》《劳动报》等。除此之外,档案馆还保存了党内公开以及内部发行的参考资料,如蒙古人民革命党历次会议材料、党中央全会资料、大小呼拉尔会议资料、中央全会报告等。上述革命党档案馆收藏的蒙古政府部门、领导人及报刊资料中,有相当一部分文件涉及中蒙关系。

表3 蒙古人民革命党中央档案馆馆藏全宗目录信息表(部分)

1921年蒙古人民革命党成立以后,与一些国家的政党建立了联系,尤其是在早期就与中国共产党、中国国民党和内蒙古人民革命党之间交往频繁。涉及以上问题的卷宗档案保存于革命党档案馆内。据不完全统计,第4号全宗(蒙古人民革命党中央)涉及1925年至1949年与内蒙古人民革命党的有关资料就有百余个卷宗。例如第1号目录第280号、第364号、第404号、第449号、第469号等卷宗,第2号目录第227号、第360号、第361号、第368号、第384号、第412号等卷宗,第3号目录第26号、第48号、第104号、第211号等卷宗,第4号目录第184号卷宗,第5号目录第31号卷宗,等等。其内容为蒙古人民革命党与内蒙古人民革命党之间的往来信件、电报,内蒙古人民革命党成立和发展以及蒙古人民革命党援助内蒙古人民革命党,内蒙古人民革命党在蒙古人民共和国召开的会议及党员、党章,蒙古人民革命党与中国共产党之间的联系,蒙古人民革命党和中国国民党之间的关系,等等。这些馆藏档案资料对于研究蒙古人民革命党与中国共产党、内蒙古人民革命党之间的关系以及研究内蒙古人民革命党等问题都是非常珍贵的原始档案。

革命党档案馆除了保存中蒙两国党际关系相关的档案文件以外,还有其他与中国或中蒙政治、经济、文化、外交、边界等问题相关的档案文件。例如,第4号全宗(蒙古人民革命党中央)第17号目录第112号卷宗、第19号目录第34号卷宗和第255号卷宗、第24号目录第33号卷宗均系中蒙外交相关的档案文件,内容为蒙古政府筹备派遣驻华大使馆工作人员的情况、蒙古政府向驻华大使馆工作人员普及有关中国方面的知识和外交礼节的情况、迎接周恩来总理途经乌兰巴托的准备工作、中华人民共和国国防部代表团访问蒙古的情况等。第4号全宗(蒙古人民革命党中央)第19号目录第416号卷宗、第20号目录第55号卷宗、第28号目录第157a卷宗均系中蒙经济相关的档案文件,内容涉及中国和蒙古两国政府签订互相供货和借贷协议、中蒙双方经济代表团签订贸易合作的合同相关问题、中国与蒙古之间进行马匹和茶叶贸易的统计资料、蒙古向中国出售商品的登记表、中国从蒙古进口商品的统计表等。

另外,革命党档案馆收藏的报刊资料中也有涉及中蒙关系的内容。其中,蒙古《真理报》是蒙古人民革命党的机关报,创刊于1920年。在蒙古人民共和国时期,《真理报》是该国主要纸质媒体。作为革命党和政府的喉舌、蒙古对外文化交流的重要窗口以及展现蒙古发展社会主义的舞台,《真理报》积极宣传革命党和政府的政策,记录蒙古社会的变化,报道蒙古发生的重大事件。其间刊登了大量关于中蒙关系的内容,如中华人民共和国副主席朱德访问蒙古、中华人民共和国国务院总理周恩来访问蒙古、中华人民共和国和蒙古人民共和国经济及文化合作协定、中国共产党第八次全国人民代表大会、蒙古给中国筹备马匹、中国人民对蒙的援助等内容。中蒙关系恶化后,蒙古人民革命党在《真理报》上也刊登了一些直接反映中蒙关系变化的文章,如中共领导人在世界共产主义运动中引发的分歧、蒙古人民革命党中央第五次会议有关蒙古人民革命党政策的决议等。

据笔者初步统计,蒙古国档案总局馆藏与中国和中蒙关系相关的档案超过10万余件。但是由于中蒙关系相关档案文件并没有按照专题或时间顺序系统归类整理,大部分档案都分散在各部门卷宗之内,这就需要查档者花费时间和精力从全宗目录和卷宗目录中查找具体相关问题的档案资料。值得庆幸的是,蒙古国档案总局馆藏中蒙关系相关档案文件大多已经解密并对外开放。毫无疑问,对研究冷战时期的中蒙关系而言,蒙古国档案总局馆藏相关档案资料是不可或缺的,具有非常重要的史料价值。

三、蒙古国档案总局馆藏中蒙关系相关档案的史料价值

近几年,国内有关冷战时期的中蒙关系史研究正在逐渐兴起。梳理已有的研究成果,不难发现,冷战时期中蒙关系史研究的学术性文章和学位论文正在逐渐增多[注]谷继坤:《中国工人“赴蒙援建”问题的历史考察(1949—1973)》,《中共党史研究》2015年第4期;陈弢:《中苏分裂与中蒙关系(1960—1966)》,《当代世界社会主义问题》2015年第4期;石绍湘:“中蒙关系分析(1949—1965)”,外交学院,硕士学位论文,2011年;扎雅:“蒙中友好关系述论(1949—1966)”,吉林大学,硕士学位论文,2014年。。但就整体研究水平来说,对冷战时期的中蒙外交、经济等问题的研究仍处于起步阶段。之所以出现这种现象,主要是缺乏原始档案资料。而蒙古国档案总局馆藏总量丰富的中蒙关系档案及其可观的开放程度,便具有非常显著的学术价值。

第一,要了解中蒙关系的历史真相,研究者面临的首要问题是发掘史料。就中国档案而言,中国外交部档案馆分几批解密了部分档案,其中部分涉及中蒙关系。不过,中国外交部档案馆解密速度很慢且限制过多,而近几年开放水平又有所收缩。各省市、自治区档案馆内中蒙关系相关档案的开放程度又不尽如人意。如果单纯依靠国内各档案馆解密的相关档案研究中蒙两国关系史是非常困难的。所幸蒙古国档案总局馆藏有大量与中蒙关系相关的档案资料,涉及范围涵盖中蒙两国各个领域,如中蒙两党和两国领导人之间的往来电报、照会,中蒙两国领导人、外交人员及互访人员之间的会谈记录和谈话纪要等,蒙古国外交部、国防部、国家计划委员会等相关部门的报告,等等。因此,研究者必须收集和发掘蒙古国档案馆馆藏中蒙关系档案,充分利用蒙古国档案馆馆藏有关中蒙关系档案,以弥补中国方面档案史料的不足。

第二,它提供了一种新的研究视角,可以帮助研究者深入了解冷战时期中蒙关系的发展变化。1949年10月,中蒙建立外交关系后,两国在各个领域的交往逐渐增多。20世纪50年代中旬至60年代初,两国关系达到顶峰,两国高层领导人频繁互访,中国向蒙古提供无偿援助。随着中苏关系的恶化,蒙古成为中苏双方拉拢的对象,中苏双方均增加了对蒙古的援助。最初,蒙古政府采取 “左右逢迎”的外交政策,试图在最大程度上利用两国给予的援助,发展蒙古经济,进行社会主义经济建设。但中苏关系彻底破裂之后,蒙古政府转变策略,采取了“一边倒”的外交政策,倒向苏联。1967年,中蒙两国最终断绝外交关系。对于这一段历史,以往国内研究者基本从中苏关系或中国的角度进行研究,强调蒙古是苏联的“卫星国”,而忽视了蒙古政府实施外交政策的独立性。冷战时期,虽然蒙古在某种程度上被视为苏联的“卫星国”,但并非完全受制于苏联,蒙古政府在与中国交涉过程中曾一度采取了相对独立的外交政策。这种研究上的忽视甚至误解,主要就在于国内研究者没有利用蒙古国档案馆馆藏中的相关档案,这也正是仅利用一方史料给学术研究带来的限制。由此可见,研究者必须充分利用蒙古国的档案,从蒙古政府对外政策和蒙古政府对中蒙关系发展的影响等视角进行研究,这也是蒙古国档案总局馆藏中蒙关系相关档案的独特之处。

第三,研究者若欲科学地研究两国关系史,最好是利用双边或多国档案进行互证研究。在研究中蒙两国建交、发展、恶化的历史过程中不难发现,很多错综复杂的史实和难以解决的问题,迫切需要双边或多国档案进行互证研究,这样才能摆脱单方面史料的限制,避免得出片面结论。中蒙边界问题就是一个很好的例证。新中国成立后,中蒙两国建立外交关系,此后建立了密切关系,甚至一度处于“有边无界”状态。但是,随着两国关系的恶化,双方在边界问题上不断发生矛盾,以往很容易解决的问题变得非常棘手。1962年,两国签订边界条约。然而,在目前的研究中,两国谈判的过程、划分两国边界的依据、双方领土的得失等问题的具体情况一直非常模糊。这都需要对中国和蒙古国的双边档案进行互证研究,得出较为全面的结论。

以上几点经验教训,只是笔者在整理中央档案馆和革命党档案馆馆藏中蒙关系相关档案过程中得出的较为粗浅的认识,还有待其他研究者通过对中央档案馆和革命党档案馆馆藏中蒙关系相关档案进行详细深入的研究和总结。另外,需要再次说明的是,蒙古国各档案馆馆藏有关中蒙关系档案,除部分未解密档案外,其余目前均提供给查档者查阅和利用。研究者应尽快赴蒙古国搜集自己相关研究的档案资料为宜。

(本文作者 华东师范大学历史学系周边国家研究院博士研究生 上海 200241)