非目的语环境中德国中学生汉语学习策略使用情况及教学建议

2019-02-18李彦蕾

摘 要:本文在汉语作为第二语言学习策略研究的基础上,运用定量和定性研究相结合的方法,采用问卷调查的形式,以德国马尔巴赫席勒高级文理中学作为调查对象,调查了44名学习汉语的中学生,结果显示:德国中学生汉语学习策略的使用频率属于中等频率,即“有时使用学习策略”。除情感策略使用频率较低外,其他策略使用频率较为平均。此外,学习动机会对学生学习策略的使用情况产生较大影响。

关键词:非目的语环境;德国中学生;汉语学习策略

1 汉语学习策略研究的重要性分析

学习策略源自认知心理学。1956年,美国权威专家布鲁纳()创造性的提出了认知策略,其后的研究者由于出发的角度和研究侧重点不同对学习策略有过不同的看法与定义,学界对此一直没有达成统一的共识。Oxford(1989)指出,学习策略是学习者为了提升语言学习质量,自行探索的一种更有效的学习方法。综合之前学者的分析,笔者认为,语言学习策略的含义是:为了提高学习效率、学习质量而根据自己的需求及自身实际情况所采取的手段、方法及技能。

针对语言学习策略的划分依据也存在显著的差异。其中,常见的分类包括OMalley和Chamot的“三分法”以及Oxford的综合分类框架等。Oxford针对语言学习策略,在突破传统理论观点的情况下提出了新的看法,同时通过结合语言内容、学习策略之间的关联性,将其分为直接策略和间接策略。

直至20世纪90年代,国内才有专家将汉语作为第二语言学习策略而展开深入具体的分析,跟其他国家相比,我国很晚才开始研究该领域的相关理论,从整体上看,当前还是处于研究的初期,研究尚未形成系统,大多直接借用英语语言学习策略理论的框架。由此可见,非目的语环境下的汉语作为第二语言学习策略的相关研究较少,需要更多具有深度和广度的研究,尤其是依托一个学校来提供实证性的研究。

2 汉语学习策略的实证过程研究分析——以德国席勒中学为例

1)样本选择。Friedrich-Schiller-Gymnasium(弗雷德里希·席勒高级文理中学)位于德国南部巴登-符腾堡州的马尔巴赫市,是德国该州最大的中学,学生3000人,分为8个年级。巴登-符腾堡州政府较为重视汉语,学生可以在德国的高考——Abitur考试中选择汉语作为第二外语参加考试,最终凭借考试成绩来选择以后要上的大学。席勒中学的学生汉语学习较为系统,学习汉语的人数也较多,因此笔者认为该学校学习汉语的学生适合作为调查对象。此次调查的对象为8/9年级初级班、10年级中级班以及KS2高级班的部分学生。本次研究共发放了44份问卷,收回44份,有效问卷44份。

2)研究方法。本次主要采用了问卷调查法、统计分析法、对比分析法以及课堂观察法。

文章中的调查问卷以Rebecca Oxford(1990)的“语言学习策略调查量表”(Strategy Inventory for Language Learning, SILL)的策略分类以及问卷模板为基础,根据汉语学习的特点对其进行了修改和编制。Oxford的原量表根据Oxford的学习策略分类系统,分为直接策略和间接策略两大部分,涉及记忆策略、认知策略、补偿策略、元认知策略、情感策略和社交策略六种策略,共计50个题目。但是Oxford的理论体系及量表主要应用于英语作为第二语言学习策略的研究,由于汉语与英语差异性较大,本次调查问卷中部分题目笔者进行了改动;考虑到有部分初级水平的学生,笔者对问卷进行了翻译并加上了汉语拼音,使用汉语、德语双语问卷的方式进行调查。

3 德国中学生汉语学习策略的使用特点

通过对问卷结果的分析,笔者发现德国中学生在汉语学习策略的使用上主要有以下四个方面特点:德国中学生整体上使用学习策略的频率并不算高,其中情感策略使用频率最低;学生在课堂之余很少会主动使用学习策略甚至是主动学习汉语;学习动机的不同会对学生学习策略的使用情况产生较大影响;学生过于依赖母语或拼音,会尽量避免使用汉字。

3.1 德国中学生整体上使用学习策略的频率并不算高,其中情感策略使用频率最低

数据分析。根据Oxford(1990)制定的数据分析标准,每道题目得分的平均值大小表明了受试者使用该题目涉及到的學习策略频率的高低。平均值在1.0-1.4之间表示受试者“从来不使用或几乎没有使用过该项策略”;平均值在1.5-2.4之间表示“偶尔使用该项策略”;平均值在2.5-3.4之间表示“有时使用该项策略”;平均值在3.5-4.4之间表示“经常使用该项策略”;平均值在4.5-5之间则表示“总是使用该项策略”。由此可以看出,平均值在1-2.4之间的策略使用是低频率,2.5-3.4之间是中频率,3.5-5之间为高频率。而由于标准差可以反映出一组数据的离散程度,通过每道题目得分的标准差可以看出此项策略内部是否具有一致性。标准差的值越小,表明样本数据的波动越小,说明受试者在该项策略的选择上较为一致;如果标准差的值较大,则说明被试者在该项学习策略上的选择不统一,差异较大。

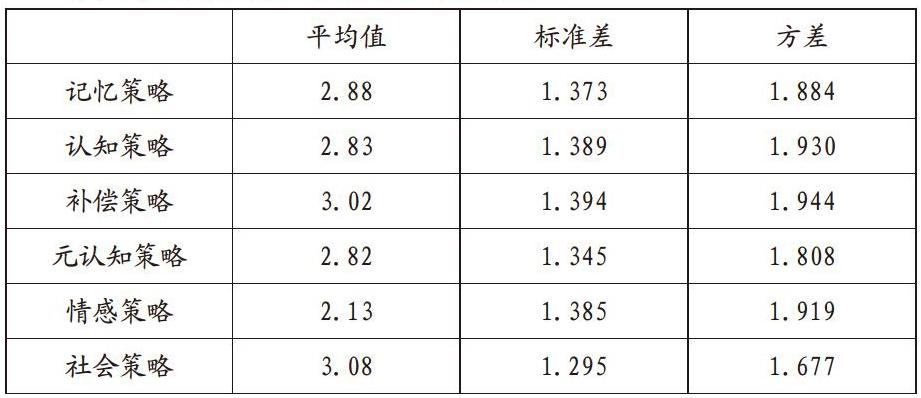

本次调查结果的总体情况如下表所示:

从表中可以看出这44名学生各类学习策略的使用情况。六类学习策略按得分的平均值排序由高到低依次为:社交策略(M=3.08),补偿策略(M=3.02),认知策略(M=2.83),元认知策略(M=2.82),记忆策略(M=2.88),情感策略(M=2.13)。其中社交策略、补偿策略、认知策略、元认知策略和记忆策略属于“有时使用该项策略”,情感策略属于“偶尔使用该项策略”。大部分学习策略的使用都属于中频率范围,可以看出德国中学生使用汉语学习策略的意识不算强。

原因分析及教学建议。学生在非目的语环境中不能像在目的语环境里“沉浸”式地广泛接触汉语,课堂是学生能够接触到目的语的主要环境,因此学生汉语水平的提高主要还是依靠课堂上的练习。利用多媒体教学,可以一定程度上弥补非目的语环境的不足,更好地模拟目的语环境,设定中国的人物角色、交际情景等,这样可以有效提高学生的语言运用能力。用传统模式进行教学,学生很容易会感到枯燥、无聊,单一形式的语言输入也很难保证学生对于知识的理解掌握程度。多媒体可以让教师做到多渠道、多信息源教学,方便学生理解、接受新知识。此外,教师要找到难度合适同时又相对有趣的听力材料,可以从电视节目、电影、电视剧中摘取,如这些材料对于学生现有水平难度较大,也可以自己设计合适的情景进行录制,调动学生学习积极性。

现在使用的教材中,大部分的教学内容都与日常生活有关。因此可以根据教学目标以及涉及到的词汇、知识点,使用情景教学法,设计一些符合在中国日常生活的情景来进行教学。如7/8年级有一节课程是学习一些中国菜的名称,课文中的情景是一家人去吃中国菜,在此之前学生学习过“xxx多少钱”的句型以及“黄瓜”、“西红柿”、“土豆”、“菜花儿”等一些蔬菜的名称。教师提前根据实际情况以及学生掌握的生词情况设计中国餐馆的菜单,汉字及图片一一对应。之后,教师将菜单分发给学生,带领学生标注拼音、熟悉上面的词语后,引导学生练习去中国餐厅点餐、吃饭以及结账的对话。

在非目的语环境中,尤其是马尔巴赫这样的小城市,与汉语有关的事物很难见到,学生也很少会使用认知策略等自己主动去阅读汉语材料,只能依靠课上时间来提高自己的阅读能力。因此教师在课堂上引导学生多使用记忆策略,思考新学的词语、句型容易出现在哪些情景,联系生活实际,让学生知道在哪些语境下使用合适,更有助于学生准确地记住新知识。有的学生在学习了新的词语或句型后,常常会使用记忆策略,在平时造句、写作中想方设法用上新学的知识。如KS2班级中的Caroline,是班级中的第二名,经常可以在她的作文中看到课文里的句型或新学的词语,虽然有时候用得不是特别恰当,如“我们经常会遇到丰富多彩的困难”、“她有丰富多彩的理由这样做”等。但因为如此,可以及时发现学生的错误进行纠正,也加深了学生对于新知识的印象,有助于学生更好的记忆。

低年级的学生由于学的知识较少,有时候新学的生词难以构成一个句子,这时候就需要多写,做生词卡片是一个不错的方式。此外,由于学生年龄较小,活泼好动,教师可以在课堂上带领学生做一些肢体动作来活跃教学,也有助于学生掌握所学内容。

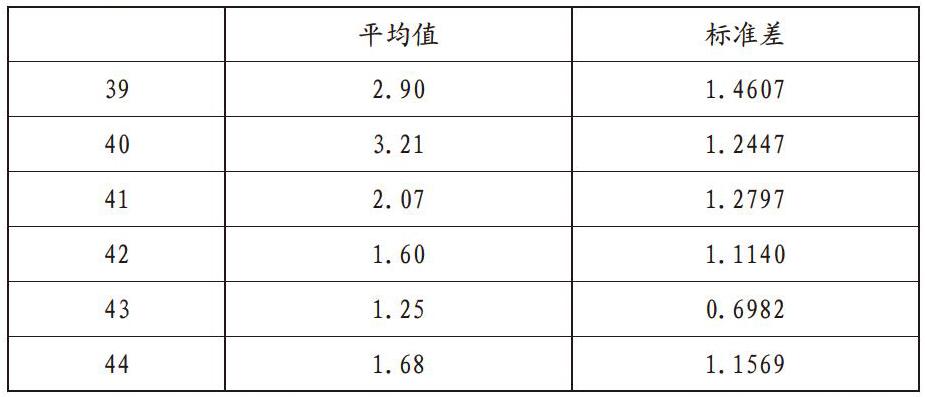

数据分析。本调查问卷里的各项策略中,学生的情感策略使用频率偏低,平均值只有2.13,且从情感学习策略的标准差数值中可以看出受试者在有些策略选择上会有不一致,学生情况较不统一。问卷中涉及情感策略的共6题。德国席勒高级文理中学的学生在汉语学习中,补偿策略的平均值为2.13,属于低频率范围,表明学生“偶尔使用该策略”。各题平均值及标准差如下表所示:

情感策略是指学习者为了更好把握自己情绪所采取的一些方法,包括测评自身情绪好坏、是否有焦虑心情、向他人倾诉自己感受、激励自己、利用一些方式方法来舒缓压力、调解学习中的负面情绪等等。

情感策略中得分平均值相对较高的两项为“40.虽然我害怕自己会出错,但我还是会鼓励自己说汉语”、“39.当我害怕使用汉语时,我会努力放松自己”,分别为3.21和2.90,属于“有时使用该项策略”。从中可以看出,学生对于汉语会有一些畏难心理,在说汉语时感到焦虑,害怕说汉语时出错,但大部分学生可以积极调整心态,控制负面情绪,自我激励多说汉语。

情感策略中使用频率最低的是“43.我会在日记中写下自己学习汉语的感受与体会”,平均值只有1.25,属于“从来或几乎不使用该项策略”。此外“42.我会注意自己在学习汉语和使用汉语时是否会情绪紧张”、“44.我会与他人交流自己学习汉语的心得体会”的使用频率也较低,平均值分别为1.60和1.68。第43题的分数低在预料之中。在现在的数字传媒时代,写日记的学生越来越少,而在日记中写下学习的感受与体会的学生更是少之又少。此外,德国学生在课后通常不会主动接触汉语,相互之间也很少会聊起学习汉语的心得体会。

原因分析及教学建议。通过对数据的分析以及课堂上的观察,可以看出德国中学生在学习中文时会自信心不足,对于说汉语会感到焦虑、害怕出错,因此使用情感策略对于学生学习汉语还是很有必要的。德国中学生使用情感策略不多,原因可能是学生还没有意识到在汉语学习中使用情感策略的必要性,也不了解情感策略,不懂得如何使用。

教师平时教学中应留意学生的学习动机、学习兴趣等,在课下也定期与学生交流,以便更好了解学生学习汉语时的心理,如是否遇到了困难等,对于学生的困惑及时解答,并告訴学生一些可以用于心理调节的技巧,让学生能够有意识的使用情感策略调整心态,积极面对汉语学习中的困难,更有动力地学习汉语。在课堂上,积极鼓励学生说汉语,只要意思表达清楚就可以表示肯定,纠错可以留到课下进行,从而锻炼学生敢于说汉语的能力。

3.2 学生在课堂之余很少会主动使用学习策略甚至是主动学习汉语

数据分析。记忆策略中的第8题“我经常复习新学的知识”使用频率为2.40,元认知策略中第36题“我会尽可能地寻找机会阅读汉语资料”使用频率为1.91,均属于“偶尔使用该项策略”。此外,涉及到学生在课余时间使用汉语学习策略的题目得分普遍都偏低。

原因分析及教学建议。德国中学生所学科目种类繁多、课外活动丰富,在席勒中学汉语课算是一周课程安排中课时量较少的科目,大多数班级一周仅有两次汉语课,一次2课时。学生在下午放学后更倾向于选择做自己感兴趣的事,只做必须完成的作业,很少会自主复习,学习汉语主要依靠课上的时间。因此在课堂上老师常常需要拿出至少10-20分钟时间复习上节课所学知识,有时甚至会占用一半的课堂时间。一旦遇到长时间的假期,学生很可能会将放假前所学的知识忘得一干二净,影响了上课进度。

由于在非目的语环境,能接触到的汉语资料不多,常常内容较为枯燥,难度也常常过高,学生也很难有兴趣进行阅读。但笔者发现在KS1班级学生由于要做中文报告,常常需要去查阅一些汉语资料,由于报告题目是学生自己选择,话题也是学生较为感兴趣的,因此阅读汉语资料相对较多。教师可以布置学生相对感兴趣的学习任务,引导学生去查阅相关的汉语材料。此外,有些相对有趣、好执行的作业,也能够引导学生对所学知识进行复习,如让学生用当堂所学的句型采访自己的父母、朋友,第二节课交流,或者提前说好第二节课会分组进行游戏pk,赢的组有奖励,让学生有动力在课后对所学内容进行复习。同时,教师还可以努力为学生营造目的语环境,如组织学生去中餐馆聚餐,开办“汉语角”、介绍中国朋友等,引导学生在课后也能够使用学习策略。

3.3 学习动机的不同会对学生学习策略的使用情况产生较大影响

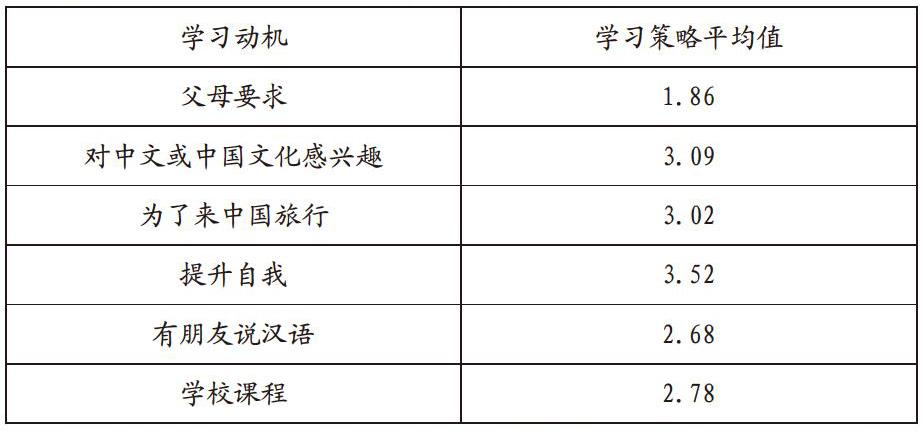

数据分析。学习动机是学生学习汉语的重要动力。学习动机分为内部动机和外部动机,受多种因素影响,与学生的心理活动和外界因素都息息相关。本次调查设计的学习动机共6个,分别为:父母要求、对中文或中国文化感兴趣、为了来中国旅行、提升自我、有朋友说汉语以及学校课程,具体统计数据如下表所示。

数据分析显示,选择“父母要求”这类被动选项的学生学习策略使用频率较低,这些学生并非是因为自己的意愿而学习汉语,动机属于外部动机,因此对于学习汉语的积极性不高,也较少主动使用学习策略。由于是多选,选择“学校课程”的学生有32名,这也是学校的实际情况。选择“对中文或中国文化感兴趣”以及“为了来中国旅行”的学生学习策略使用频率较高,均值分别为3.09和3.02,该动机属于内部动机,是出于学生自己的意愿选择学习汉语,兴趣使得学生学习汉语的积极性较高,对于学习汉语能保持一定的热度。此外,选择提升自我的学生学习策略使用频率为3.52,属于“经常使用该策略”,该动机也属于内部动机,选择这个选项的学生将汉语当作一项技能,希望学好汉语对自身发展有所帮助,因此这些学生也会用各种方法来努力提高自己的汉语水平。

原因分析及教学建议。学习动机是学习活动的出发点,也是第二语言学习中的情感动力。足够强烈的学习动机,往往能够弥补学习能力、学习环境等方面的不足,是学习者能否学好外语的关键因素。从调查中可以看出,德国中学生学习汉语的动机具有多样性,有的学生将汉语看作一项技能,属于工具型动机,看重的是汉语在未来发展中的实用性,如“想去中国旅游/留学”、“从事需要用到汉语的工作”等;还有的则是兴趣为主的融入型动机,如“对汉字/汉语感兴趣”、“对中国文化感兴趣”等。学习动机种类越多,越有利于保证学生持之以恒地学习汉语。因此教师应当尽可能多地了解学生的学习动机是什么,在教學中维持学生原有的学习动机,如适时穿插介绍汉语的实用性,给学生介绍中国的节日、有趣风俗等,同时激发学生新的学习动机,让学生对于汉语始终保持着学习热情。此外,若学生的学习动机较为集中,如低年级的学生中很多是对汉字感兴趣,可以在教汉字时介绍一部分简单且容易理解的甲骨文写法,也可以做出一些汉字及其对应的甲骨文的卡片,让学生玩“连连看”,或者让学生从中挑出自己感兴趣的三四个甲骨文展开想象组成一幅画等等。这样有助于学生对该汉字加深印象,同时增添了课程的趣味性。再如中、低年级学生较多是“去中国旅游/留学”,可以开设相关的课程,条件允许的话还和校方协商,在某个年级开设赴中国的夏令营。如席勒中学学习汉语的学生可在十年级赴安徽铜陵参加为期两周的交流学习,既保证了学生在六至九年级的学习动力,又帮助学生更加客观具体地了解了中国,对以后的学习也有所帮助。高年级的学生的学习动机大多是和未来个人发展有关,则也可以开设更有专业性、针对性的课程,有利于学生语言综合运用能力的增强,对于未来求学、就业等方面也会有所帮助。

3.4 学生过于依赖母语或拼音,会尽量避免使用汉字

通过课堂观察,笔者发现,德国中学生在使用汉字时常常会采取回避策略。记笔记时,学生为了保证速度很少会使用汉字,有时会使用拼音,还有的会直接用母语来记。老师对学生汉字方面要求也较低,如席勒中学规定学生只要可以写出正确的拼音,该题目即可得分。因此考试时学生也能不用汉字就不用,大部分时间都用拼音来代替汉字,常常由于害怕出错而干脆不写汉字。老师的低要求、学生的低动力,导致学生书写汉字的时间越来越少。用母语容易让学生在学习汉语时依然保留母语思维,使用汉语时需要先想好母语怎么说,再进行翻译,长此以往会影响学生说、写汉语时的反应速度。而在书写时,如“谢谢”、“再见”等常用词,学生在高年级时依然可能会写错。而相对不常用又不容易书写的生词,如“篮球”、“亲戚”等词,学生写错概率会高很多,因此许多学生在作业、考试中都用拼音代替。

因此,教师应更加注重汉字教学。在教学中,部分汉字可以按照难易程度来决定学习的顺序,同时教师可以加强对汉字的基本结构的教学,介绍常用的偏旁部首,还可以穿插相对应的甲骨文,增加学生的学习兴趣。遇到新的生字和之前学过的生字在结构、偏旁部首上有相似之处,可以拿来对照分析,如果有容易混淆的字和词,要着重拿出来对比分析异同。在考试中也应加强对于汉字书写的要求,引起学生对这方面的重视。

在课堂上,教师不可能不用到学生的母语进行教学。大量使用母语教学容易让学生对母语产生依赖,一直习惯母语思维,但完全摒弃母语会让学生难以理解新知识。因此教师在课堂上要找寻两种语言的平衡。用母语可以很清晰明了地教授语法,方便学生理解。课堂用语、指示等方面可以让学生循序渐进地适应汉语表达,逐步养成汉语思维。

4 小结

本次调查的是非目的语环境下学习汉语的德国中学生,研究分析他们在自己国家学习汉语时学习策略的使用特征。经过本次的问卷调查及分析研究,笔者发现,德国中学生在学习汉语时使用学习策略的意识并不强,其他因素中学习动机对学生汉语学习策略的使用影响较为明显。

笔者以席勒高级文理中学为例进行实证性研究,将研究范围缩小为德国的中学生,被调查者年龄较为集中。由于大多数中学生学习汉语是为了应对结业考试,而不像成年人是为了提升工作能力等,更能体现该年龄阶段汉语学习者的学习特征,希望可以有利于对课堂教学进行改进。

参考文献

[1]创洁.当代心理学教育(一)[M].北京:学苑音像出版社,2004.

[2]李春燕.国内留学生汉语学习策略研究综述[J].内蒙古财经学院学报(综合版),2010(4):115~117.

[3]刘珣.语言学习理论的研究与对外汉语教学[J].语言文字应用,1993(2):32~41.

[4]罗青松.外国人汉语学习过程中的回避策略分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1999(6):130~134.

[5]史耀芳.二十世纪国内外学习策略研究概述[J].心理科学,2001(5):586~590.

[6]文秋芳.英语学习策略论[M].上海:外语教育与研究出版社,1996.

作者简介

李彦蕾(1994-),女,青岛大学国际教育学院硕士研究生,研究方向:汉语国际教育。