教育强国梦促进中国学生自律意识培养

2019-02-16董铭洺

董铭洺

摘 要: 大学生自律意识培养,是大学生核心素养发展道路上的必要过程。本文结合新时代教育强国梦下中国学生自律意识培养的迫切性和大学生自律意识发展的三个阶段,以马克思主义人本化理念,探究培养大学生自律意识的主要路径。

关键词: 教育强国梦 中国学生 人本化 自律意识

一、引言

2017年习近平总书记在《致清华大学苏世民学者项目启动的贺信》中明确提出:“教育决定着人类的今天,也决定着人类的未来。”从这一刻,“教育强国”的冲锋号[1]正式吹响了。高校作为高层次人才培养的主要阵地,大学生的综合素养的培育决定着中国特色社会主义现代化发展的方向。纵观改革开放近四十年的发展,就高等教育而言,成果丰硕,人才济济,但是在人才强盛的好势头下,当下中国学生尤其是大学生在个人自律性方面存在的问题不容忽视,这些问题已经影响到青年一代的“核心素养的培育”。鉴于此,下面将从两大章节系统论述如何基于马克思主义人本化全面培养“大学生的自律意识”。

二、新时代“教育强国梦”下中国学生自律意识培养的迫切性

从中国知网调研的二十篇关于“中国大学生自律意识调查研究”方面的文章,结果发现:在近10年的大学大众教育过程中,中国大学生的自律意识下滑,而且自律意识的缺失会影响高校人才培养的质量和人才的终生发展,最主要的是会对整个社会的“精英群体”的良心发展产生影响。可以客观地说当下大學生存在自律性缺失问题,值得反思,针对大学生的自律意识的培养已经迫在眉睫:

(一)自律与大学生能动学习。

最早研究自律性与人的发展的著名学者是德国古典哲学家康德,康德最早提出自律性的概念,并把自律与他律做了比较。根据康德的相关研究,一个人的自律意识与一个人的理想、生命轨迹和生活学习发展等都具有密切的联系。对于大学生而言,如果没有较好的自律性,在学习中不能自律,在校园生活中不能自律,那么他们的能动学习就会受到影响。一般认为能动学习是建构主义和认知主义教育思想在学习者心理认知中的有机融合,有了能动学习,学生就会学习有计划,学习有意志力,学习中较好地应用认知策略实现学习效率的最大化,在以自主学习为主的高校育人环境中,这一点非常重要。

(二)自律与大学生品质教育。

自律是大学生从内到外的一种自己约束自己,自己能够能动地控制自己的不良行为,始终带着一种目标和对应的社会道德理念和学业责任心进行日常学习生活的实践。一旦大学生的自律意识不强,不能把控自律性,首先会对大学老师和教育管理人员产生影响。比如一些大学生在人际关系交往上缺乏自我约束性,在校纪校规和社会不良行为的抉择之间出了问题,那么辅导员的管理就会出现压力,教学管理不能保证,大学生正常的学习和文化品格素养的培育就必然落空。可见缺乏自律意识或者自律性不强会直接会对高等教育下对大学生进行的品质教育产生负面影响,导致教育低效能,例如道德法律意识培养,大学生自尊自爱与自立性培养等都会由于个体缺乏自立性而付之一炬。

(三)自律与大学生成才就业。

大学生的成才寄托着“家庭和大学”育人的期望,具体来讲大学生的成才包括:在自然学科、哲学文化教育学科还有其他领域学业有成,按照自己的心理认知和个性化品质规划职业,逐步融入社会,体现个体的价值,为整个社会的发展带来鲜活的生命力。大学生的成才基础是良好的文化课学习计划和学习品质及较强的社会实践能力,这些品质和技能素养离不开大学生的自律品质。韩愈的《进学解》中以“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随”的哲理说明一个人的成才与自律品格之间的关系,可见缺乏自律性会直接影响大学生的成才与就业[2]。

(四)自律与大学生终生发展。

高校作为青年一代成长与成才的最高学府,同样作为人生发展的另外一个主营地对大学生的成才和职业生涯规划引导有着不可取代的地位。在这个文化阵营中,大学以其精神文化内容、生活技能、就业素养和人的人格塑造及科学文化知识等方面的教育而受到社会的认可,最后塑造初高层次精英人才,为社会发展贡献力量。但是大学教育的成败很大程度上与个人的自律息息相关。一个人的自律性是其人格中最宝贵的一个心理要素,大学生的自律性从大学生的独立人格形成和发展成熟开始就一直影响大学生的全面发展,尤其是当大学生融入社会发展后,自律性还会一直影响他们今后的就业和人生发展,包括职业理想、社会创造性价值和终生发展等,足以说明在大学教育中培养大学生的自律性是必备的。大学生的自律意识发展到自律性,再凝聚成自律品质。自律品质将会陪伴一个人的一生,指引他们规范道德行为,发展人生规划,直到实现人生价值。

三、人本理念下中国学生自律意识发展的几个阶段

本文探讨的中国学生的自律意识培养主要探究的是“中国高校大学生的自律意识”的培养。根据皮亚杰的心理认知研究中人的自律意识发展的几个阶段,个体的自律从自立意识的萌发到自律品格的成熟要经历以下几个阶段:

(一)自我及其状态认识阶段。

该阶段对于大学生而言,是站在人格完备和心理认知完全成熟的前提条件下探究的,人本主义理念认为:人的发展是社会的主体,社会和谐发展反过来促进人的品质生活,在以人为本的教育环境和特色社会主义发展理念下,要尊重人的自主发展的同时,对个体的自律意识的要求却是不能缺失的。自我及其状态认识阶段主要表现为:自律意识还不够强,但是在老师或者他人的行为引导和情感影响下对于自己的言行有着一定的反思行为,是非曲直与行为举止的得体性等都会在心理意识中得到反映,而且下意识地整合自己的言行,能够基本做到客观的自我评价和自我反省。但是这个阶段的自律性不够强,例如大学生知道夜不归宿是不对的,但是电影院的电影很好看,最后还是坚持通宵了,这就属于自律性不强的初级阶段。

(二)肢体活动状态认识阶段。

随着8岁—10岁的个体就已经有了自律,但是到了大学生的成人阶段,自律性还是需要借助外在的环境和内在教育思想引导进一步强化的,大学生自律意识发展的第二个阶段是肢体活动状态的认识阶段。比起前一个阶段,这个阶段不仅仅会自主反思自己的言行,而且一些行为在进行的过程中,能够在自律意识的调控下暂时中止这种行为,或者逐渐向自己认为更加合适的维度转型直到完全的转变[3]。例如个体为了通过大学英语考试,在工具性动机的趋势下,竟然做了夹带,但是在考场准备作弊的时候,突然下意识地认为:作弊可耻,而且一旦被发现会受到处分的自主意识逐渐操控个体暂时放弃了这个念头,比如把夹带扔了。这个阶段就属于肢体活动认知阶段,不仅有自律意识而且会有具体行动。

(三)心理活动认知发展阶段。

心理活动认知发展阶段,本阶段是大学生自律意识发展的最高阶段,到了这个阶段,大学生个体会在前两个阶段的发展基础上表现出综合性、复杂性和动态性。具体而言到了这个阶段,大学生自律性会体现在言谈举止的规范化、道德伦理规范意识的增强性、人生理想信念与社会文化生活规划的“精致性和合理性”上。例如大学生在得知毕业论文上交在即,他在导师批注的修改意见上不知所措,正在矛盾苦闷,有同学建议他可以先出去看电影,距离交稿还早,但是大学生个体却在内心以反思和自主考量的动态意识不断提醒自己,必须按照批注认真修改才能保证顺利毕业。他在自律意识的主导下直接去了图书馆。这个阶段基本上是自律意识以心理活动认知的综合形式出现,而且大学生自律意识最强。

四、依托马克思主义人本化培养学生自律意识力促教育强国

作为无产阶级政权领导下的特色社会主义,马克思主义人本化理念渗透在全中国人追求共产主义的方方面面,人本主义是马克思伟大哲学思想发展的立足之本。高校教育是培养具有高素养的人才的教育,是追求创新与发展特色的教育。在这个教育过程中,高校教育始终需要以“学生的健康幸福教育”为本,要始终以“人的全面发展为本”,人本主义是需要通过道德影响和规范的法律引导培养高层次的“道德与个体意识中的自律性”,人只有以自律发展自我,监督自我,才能让整个社会发展和谐,下面将以人本主义谈:“大学生自律意识的培养”[4]。

(一)构建精品法律课程体系,强化学生观念自律。

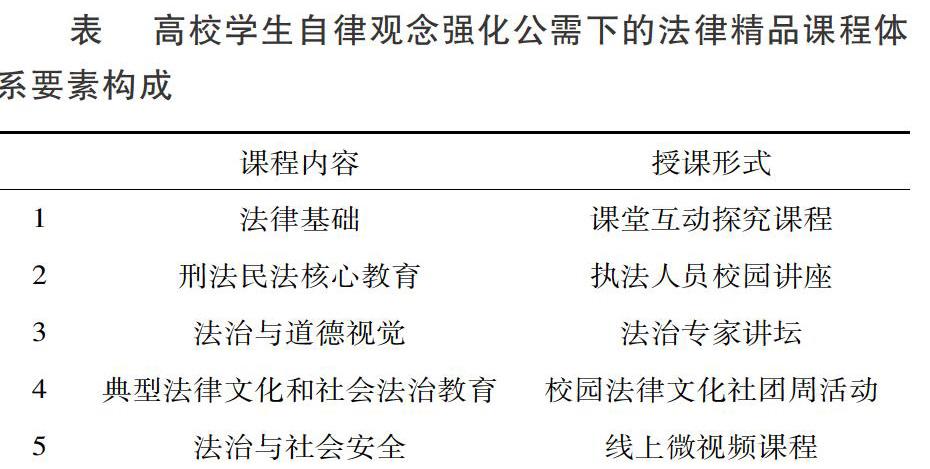

在大学生的日常品德文化教育和法律常规政策教育中,大学思政老师和高校辅导员老师都在大学生的行为规范教育、道德理念教育和法律常规教育上下功夫。原因在于:整个大学生群体良莠不齐,不是每一个人都能完全按照学院的纪律要求,以一个道德情操高尚的独立个体参与学习,參与校园生活和社会生活,信息化时代,社会思想文化多元化,价值观混杂,要在这样纷杂的社会环境中,让大学生在道德情操、懂法守法意识及个人公民行为规范自律性上做到健康有序,能够与“社会主义核心价值观”保持一致,高等教育要承担的责任和肩负的使命是“加大道德熏陶教育,强化法律教育”,尤其是面对一些大学生群体知法犯法和道德底线沦陷的问题,高校最科学明智的选择是“在精品课程体系构建上下功夫”。以法律基础课程和法律法规常识和经典案例教育的相观课程体系的构建为例:大学思政部和教育学院要积极利用微课平台、信息化讲座、校园法律案件模拟小法庭及政府执法机构进校园参与普法宣法的实践课程的教学等[5]。只有这样,才能保证法律精品课程的特色效应在大学生的主观意识上产生震撼和影响,具体而言大学生法律精品的构建包括以下几个要素:

大学生法律精品的构建包括课程内容和授课形式两个方面,这些课程互补性很强,专门针对大学生道德修养和法治观念强化而存在。在授课形式上不但充分利用线下,而且利用线上,更与社会法治机构取得合作办学的机会,倾力打造真实化的现场法律教育。还利用大学生的周内社团活动很好地把法治教育的方方面面以教育形式多样化的形式渗透到日常的法治教育中,只有这样大学生的道德法治观念才能提升,道德法治观念的提升直接决定大学生自律性的增强[6]。

(二)依托辅导员工作创新力,优化学生行为自律。

辅导员作为高校学生管理中最直接的责任人,作为最重要的管理者,关系到大学生综合管理的成败。引言的综合调查中已经通过图表调研说明一个严重的问题:近几年大学生的自律性水平在不断下降,自律性水平下降已经能够充分说明一个问题;“高校在大学生的自主意识、道德规范和自律性”方面的引导教育的时效性不强,对大学生个体的自律意识培养有所放松。从高校管理的层面讲,大学辅导员直接接触学生,并且能够通过班级活动、通过与学生的有机交流还有学习生活上的交集等获取不同学生的第一手信息[7]。高校要在培养大学生的自律意识方面有突破,必须重视和强化大学辅导员的日常管理工作。集体来讲辅导员可以从以下几个维度针对自己所管理的学生进行工作创新;

一,建立每个学生个人信息台账,要从大一新生入学开始,在充分了解这些学生的基础信息和家庭背景及高中综合表现的基础上,采用心理疏导和校本德育文化教育的形式定期在班级开展“大学生文明礼仪和大学生法律道德规范行为要求”为主题的班会或者联谊会等。这些活动一方面有利于强化班级凝聚力,另一方面有利于融洽辅导员和大学生群集之间的关系,为今后的管理奠定良好的基础。最主要的是精细化了解大学生可以很好地有的放矢地对他们进行自律意识的培养,这些自律品格都需要通过高校辅导员一日教育管理中点点滴滴的引导教育。

二,高校要借助信息化研修平台和更多的学历培训平台和机会,不惜余力地提高高校辅导员的综合素养和育人管理的水平。尤其要培养高校辅导员在党政政策,大学生就业发展,中国特色社会主义核心价值观等学习和思想认知提高上要有个性化和独一性的成就。只有这样,辅导员才能在学生思想意识引导和学生自律意识培养上起到带头模范作用。例如利用校报发表大学生优质管理的一些学术研究,深入大学生家庭通过就业引导和职业生涯规划教育等培养他们的家庭责任和社会责任,让他们面对诱惑颇多价值观多元的社会思想文化能够理性选择契合特色社会主义核心价值观的理念,逐渐融入和谐社会文化群体,成为未来的建设者和英才。只有高校辅导员的工作创新意识强了,创新能力整体提高了,才可以从日常教育中循序渐进地培养自律意识。

(三)加强社会实践引领教育,激发学生自律意识。

普通高校重视学生文化课教育和学生学习素养而容易忽视大学生的社会实践能力的培养,这一点国家在高等教育改革中已经有所体现。例如把一些区域化的普通本科院校逐渐转型为“技术应用类本科院校”,加强高职院校的“二元制”教育模式的全方位渗透等,這样做的目的是让大学学生能够理论结合实践,全面发展,积极适应现代化就业发展的趋势[8]。但是就目前中国的大学生综合素养的培育上,社会实践引领教育的力度还远远不够,在改革开放近40年的时间里,中国高校发展日新月异,但是为大学生创造更多的参与社会实践的机会,能够把在高校学习的阶段性的知识很好地应用到社会实践中。通过与他人的比较和接触更好地反省自身的不足,增强学习与提升自主训练的自律性,养成刻苦、奋进、笃行的良好品格。加强社会实践引领主要包括:学生定期参与校内的针对专业技能考核的实践活动,例如师范专业的学生参与三笔字的比赛和训练,英语翻译系的学生参与现场的文化翻译比赛,计算机系的学生针对“社会主义核心价值观”设计一套校园文化建设的DIY卡片等。这些活动可以很好地激发大学生的技能发展动机,督促和鼓励他们要利用优质资源和学习机会不断提高自主专业技能,提升就业优势。要在学业计划和周期性的能力提升上提高坚韧性和意志力,不受外界环境的影响,做到学习密度大,训练及时,生活安排条理化。只有这样,大学生的自律性才会真正被培养起来。不同的高校可以针对学生的专业与校外的企业或者一些特定单位建立良好的合作关系,定期派学生进行教育见习,让他们在实践锻炼中通过接触真实的工作环境及和优秀的人才进行并肩工作的同时,让他们自发进行自我反思,激发自省意识,能够针对自己的短板不断努力,克服缺点,不断自律,全面发展。高校一定要在日常管理中建立属于自己的实践技能培训与评价考核体系,要把这样的教育活动作为常规性的教育活动,提上学校育人的常规日程,只有这样才能结合校内的文化教育,把社会实践教育中提高培养大学生自律意识的效率。

(四)重视民族传统文化传承,引导学生道德自律。

从严格意识上讲,大学生的自律意识培养属于心理学范畴,一个独立的个体如果拥有较强的自律性,首先是他在面对一些与主观意愿对立的情境的时候,能够在道德伦理和社会规范认知的作用下,以反思和自制的方式向理性靠近,而不是完全放纵自己。从这个角度上讲,道德文化素养的培育才是从根本上提升大学生自律行为的关键。中国是一个讲求法治教育与道德教育并行的国家,能够利用道德规范引导完成的事情,一般社会群体都不愿意采用法律的强制手段达到目的,可见马克思主义人本化理念在中国的整个社会发展理念中占有核心地位。在当今的高效新时代教育行为中,一定要加强中华民族传统优秀文化的融入,通过诸子百家的为人之道、处世之道和中国悠久的历史长河中发展起来的“高雅的自律性较强的道德文化”从潜意识中引起大学生的道德共鸣,只有他们的道德水平提升了,在日常学习生活中才能不断自省自律,成为真正走在社会发展前列的人,成为教育强国梦下真正为中国发展和崛起贡献力量的人[9]。

五、结语

随着高校的大幅度改革,精神品格文化改革是首要的。以上紧扣马克思主义人本化理念,从学生发展和成才的本位出发,论述了大学生自律意识培养的迫切性和自律意识发展的几个阶段,最后立足现实,构建了四大方面的高校在新时期培养大学生自律性的创新策略。有了这些策略,可以为今后高校全面培养育人和质量育人提供有效的参考。

参考文献:

[1]宣裕方.论大学生自律意识的培养[J].学校党建与思想教育,2006(11).

[2]王秀萍.高职学生自律意识忧喜参半[J].教育与职业,2008(8).

[3]张木蕃.大学生的责任感培养与道德自律[J].中国成人教育,2010(11).

[4]卢卫林.论大学生主体意识培养的现实意义[J].学校党建与思想教育,2015(3).

[5]陈金波.大学生自律意识薄弱和自律能力差根源考察[J].求实,2003(S1).

[6]任典云,李岩.道德自律意识与构建和谐社会[J].山东社会科学,2006(S).

[7]杨福劳,邰蕾芳.中国传统文化与大学生德育教育研究[M].西安:西安交通大学出版社,2007.

[8]彭昱.当代大学生德育中主题教育模式的理论与实务探析[M].北京:中国水利水电出版社,2018.

[9]朱乔森.谈谈自律与他律[J].求是,2002(11).

[10]王琤.理解产生适合 信任诞生自律[J].人民教育,2016(15).

本文为2017年度广西医科大学社会科学研究课题立项重点项目“社会主义核心价值观视域下大学生社会心态研究”(2017A03)成果之一。