收入、社会地位比较与主观幸福度

——以收入为门槛变量的经验研究

2019-02-15金勇进曹德金

王 俊,金勇进,曹德金

(1.中国人民大学 a.统计学院;b.应用统计科学研究中心,北京100872;2.安徽水安建设集团股份有限公司,安徽 合肥 230601)

一、引 言

1974年Easterlin提出了著名的Easterlin悖论,即在一国内部,个人收入水平对个人主观幸福度存在显著的正向影响,高收入群体的平均主观幸福度比低收入群体的平均主观幸福度更高,但通过多国宏观截面数据及单个国家的时间序列数据研究发现,人均GDP的增加并不能提高一国居民的平均幸福水平[1]89-125。随后许多学者从宏、微观层面考察了收入对居民幸福度影响,并认为政府政策的制定需要以提高居民幸福度为依托,而非简单以提高平均GDP为导向[2]。

从微观实证层面来看,收入对个体主观幸福度的影响,随着研究者使用数据的不同、控制变量选择的不同,得出的结论也有所差异,但总体而言,收入对个体主观幸福度有着较弱的正向作用。根据马斯洛的需求层次理论,生理需求为人的最基本的需求,只有生理需求被满足之后,人们才能够去追求更高层次的需求,比如亲密关系、人生价值等,因此个人收入对主观幸福度的影响可能存在门槛效应[3]。此外,根据马克思.韦伯的社会分层理论,财富和收入是社会分层中的一个重要方面,收入可能会通过影响社会地位比较中的相关变量,对个体主观幸福度间接产生影响,进而减弱或者抵消收入对主观幸福度的直接作用。

中国居民个体收入、社会地位比较如何影响个体主观幸福度?收入对主观幸福度的影响存不存在门槛效应?弄清这些问题,有针对性地对不同收入群体实施差异化的政策以提高居民主观幸福度,对中国建设物质幸福社会、促进精神幸福社会的建设有着重要的意义。

二、文献综述

(一)收入与主观幸福度

在微观层面考察收入和主观幸福度的研究中,主要有两种观点。第一种观点认为,个体收入对主观幸福度有正向的影响,但影响程度较弱[4];第二种观点认为,收入对不同收入群体的主观幸福度有着不同的影响,当收入低于某个阀值时,收入的增加能够显著增加个体的幸福水平,而对于收入高于该阀值的群体来说,收入的增加不能明显增加个体的主观幸福度看,从计量的角度看,即为收入对主观幸福度的影响可能存在门槛效应[2-3]。Frey和Stuter通过对美国综合社会调查(GSS)数据的分析发现,随着收入的增加,收入对主观幸福度的正向作用是边际递减的[5],然而Betsey在对该数据的重新分析后认为,收入和主观幸福度之间的关系在高收入群体和低收入群体之间不存在显著的差异[6]。收入对主观幸福度的影响程度在不同的收入群体之间是否存在显著差异,当前随着研究者使用的数据和研究方法的不同,得出的结论也有所不同,然而从马斯洛的需求层次理论来看,当人们满足了基本生理需求后,才会去追求更高层次的精神需求,因此当收入满足个体基本需求后,收入的增加可能对主观幸福度的进一步增加没有影响或者影响较弱,即修正的Easterlin悖论。基于此,本文对收入与主观幸福度之间的关系提出如下假设:

H1a:单独考察收入对主观幸福度的影响时,收入对主观幸福度有显著的正向作用;

H1b:单独考察收入对主观幸福度的影响时,收入对主观幸福度的作用存在门槛效应。

(二)社会地位比较与主观幸福度

社会地位比较是个人在对自身进行综合评估的基础上形成的对自身在整个社会中所处地位的感知与认同,包括社会经济地位比较、社会等级比较[7],对个体的主观幸福度有着重要的影响[8]。Stutzer构建收入期望理论对Easterlin悖论进行解释,认为人们通过与周围的人进行社会比较,进而影响个人的收入效用函数,最终对收入与幸福之间的关系产生影响,因此相对收入才是决定主观幸福度的重要因素[9]。Grozdanovska通过对204名本科生的研究表明,个体的综合社会地位评价和生活满意度之间存在显著的正向关系[10]。中国现有的经验研究表明,主观社会等级认同对主观幸福度有着正向的作用,个体主观认同社会等级越高,则个体越倾向于幸福[11]。根据马克思.韦伯的社会分层理论,一个人的社会地位取决于财富和收入(经济地位)、权利和声望[12]32-41,因此,控制了社会地位比较方面的相关变量后,比如本文选取的主观家庭在当地所处经济地位、主观社会等级、和同龄人相比的经济地位等,收入对个人主观幸福度的影响可能会减弱或者消失。因此,本文对收入、社会地位认同与主观幸福度之间的关系提出以下假设:

H2a:社会地位比较相关变量对主观幸福度存在显著的正向影响;

H2b:控制基本人口信息变量、及社会地位比较相关变量后,收入对主观幸福度不存在显著影响;

H2c:控制社会地位比较相关变量、及其他所有控制变量后,收入对主观幸福度的影响存在门槛效应,即部分或者全部自变量对主观幸福度的影响程度,在不同的收入群体之间存在显著差异;

三、门槛回归模型

在实际问题中,当一个或者多个自变量的取值超过一定阀值后,自变量和因变量之间的关系在阀值前后存在着系统性差异,即因变量和自变量之间不是简单的线性关系,此时如果仅使用简单线性回归分析将会导致不合理或者错误的结论[13-14]。Hansen提出了门槛回归的概念[15],模型的基本形式为:

i=1,2,…,n

(1)

其中,γ为门槛值,D(zi≥γ)为指示变量,当第i个数据案例的zi取值大于门槛值γ时,则D(zi≥γ)=1,否则D(zi≥γ)=0。zi可以为协变量xi中的某一个变量,也可以不是xi中的变量。将式(1)写成矩阵的形式为:

Y=[1,D(Z≥γ),X,X·D(Z<γ)]T

[β0,β01,β1,β11]T+U=X*Tβ+U

(2)

式(2)中的模型系数β的最小二乘估计为:

(3)

(4)

当H0∶β01=β11=0成立时,则意味着Z对Y的影响不存在门槛效应,否则存在门槛效应。不存在门槛效应时,式(1)简化为:

yi=β0+β1xi+ui,i=1,2,…,n

(5)

由式(5)得到的回归残差为Sn。构造LM统计量为:

(6)

由于LM统计量并不服从标准卡方分布,Hansen提出了基于Bootstrap的方法来获得其渐进分布,通过M次Bootstrap得到的模拟产生LM统计量的值,M次LM统计量中大于式(6)得到的LM的值的比例,则为BoostrapP值,当P小于0.05时,则表示在5%的显著性水平下,该门槛回归模型显著。

四、基于CGSS数据的实证研究

(一)数据说明及处理

本文数据以2015年CGSS(China General Social Survey)调查数据为基础,对收入、社会地位比较与主观幸福度之间的关系进行实证分析。CGSS是中国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,全面收集了社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,由中国人民大学调查与数据中心组织实施。调查的目标总体范围涵盖了中国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)的所有城市、农村家庭户,并通过分层三阶段抽样的方式获取了全国层面的代表性样本。

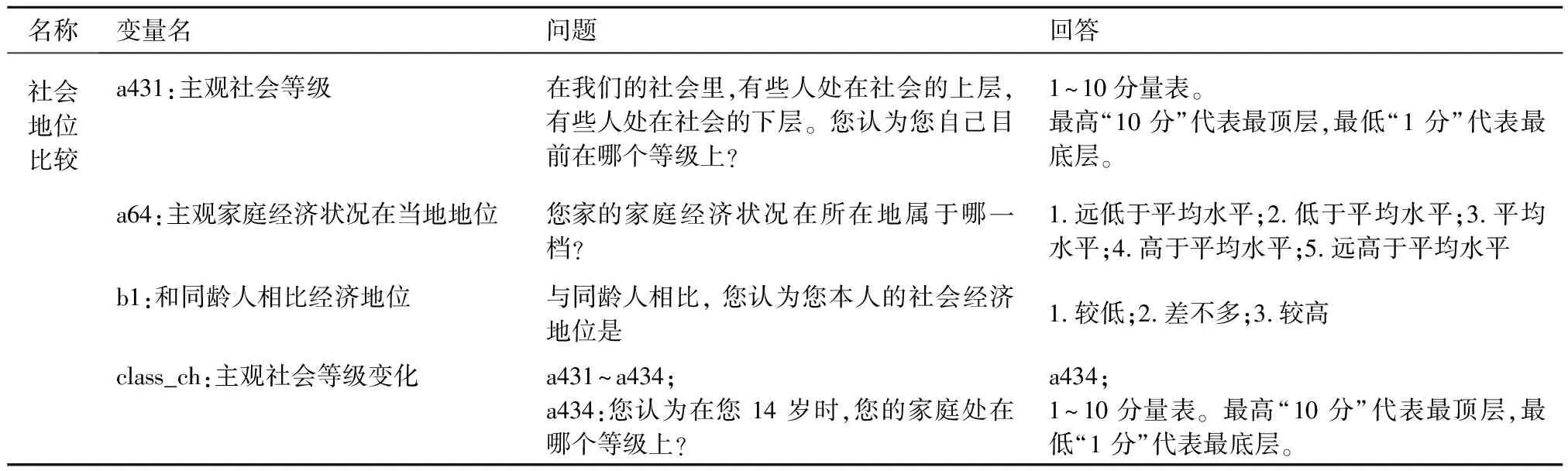

1.变量选取及处理。本文选择2015年CGSS调查问卷中的问题“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”作为因变量。该问题的回答为1~5分量表,“1”表示“非常不幸福”,“2”表示“比较不幸福”,“3”表示“说不上幸福与不幸福”,“4”表示比较幸福,“5”表示“非常幸福”,为有序分类变量。对于个人收入变量,本文选择2015年CGSS调查问卷中的问题“您个人去年(2014)全年的总收入是多少?”作为个人收入水平的测量,后称为个人总收入;在社会地位比较层面,本文从社会等级比较、所在地区的经济地位比较以及同龄人经济地位比较三个方面,分别选择2015年CGSS调查问卷中a431、a64、b1三个问题,作为社会地位比较维度的测量变量,并构造主观家庭社会地位变化变量temp_class。

表1 社会地位比较变量说明表

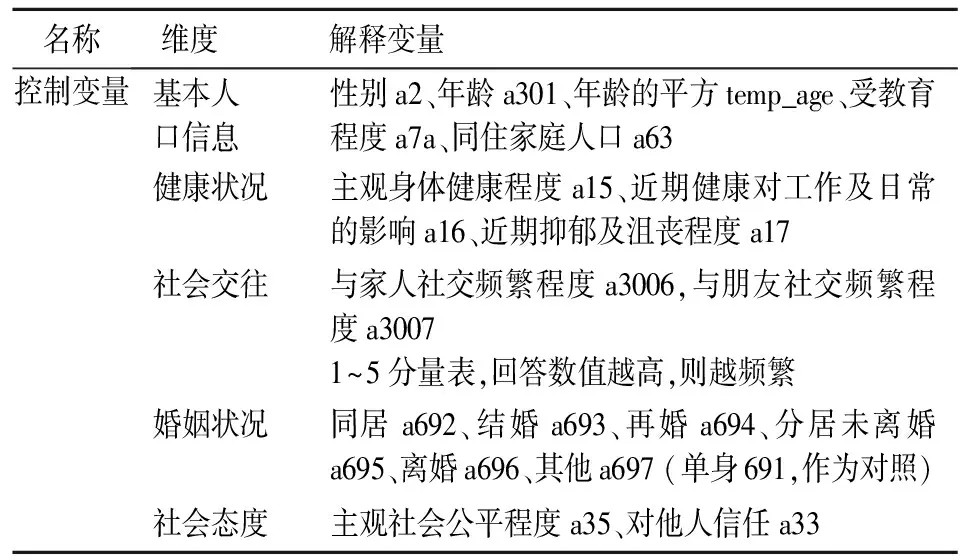

此外,根据国内外现有的研究,如Diener[5]、闰丙金[15]等,本文从基本人口信息、健康状况、社会交往、对社会的态度、婚姻状况5个方面选取了13个变量作为控制变量(表2)。

表2 控制变量及符号说明表[注]由于篇幅限制,相关指标说明详见CGSS问卷http://cnsda.ruc.edu.cn/index.php?r=projects/view&id=62072446

2.数据清理。在数据筛选及清理的过程中,本文剔除了在校生、及个人总收入完全为0的个案。此外,由于2015年CGSS调查中获取的是去年(2014年)的个人总收入,如果受访者为2015年刚毕业的学生,则去年的个人总收入为实习、兼职的收入,不能真实的反映个人总收入水平,因此将毕业年份为2015年、且参加工作的个案剔除。对于数据库中的项目无回答、或者回答“不知道”、“拒绝回答”、“无法回答”的项目,本文采取简单的Hotdeck插补方法进行插补,对于选择“不适用”的项目,则对个案进行删除,最终得到6 773个有效个案数,根据基本人口变量统计如表3。

表3 最终样本构成表

(二)实证分析

1.模型设定

由于因变量“主观幸福度”为有序分类变量,因此本文选择使用累积 Logit模型考察个人总收入、社会地位比较与主观幸福度之间的关系。此外,本文将个人总收入变量inc作为门槛变量,考察个人总收入对主观幸福度的影响是否存在门槛效应。假设总体中选择幸福满意度为1~5分的比例分别为π1,π2,π3,π4,π5,根据R软件ordinal包将累积 Logit模型设定为:

(7)

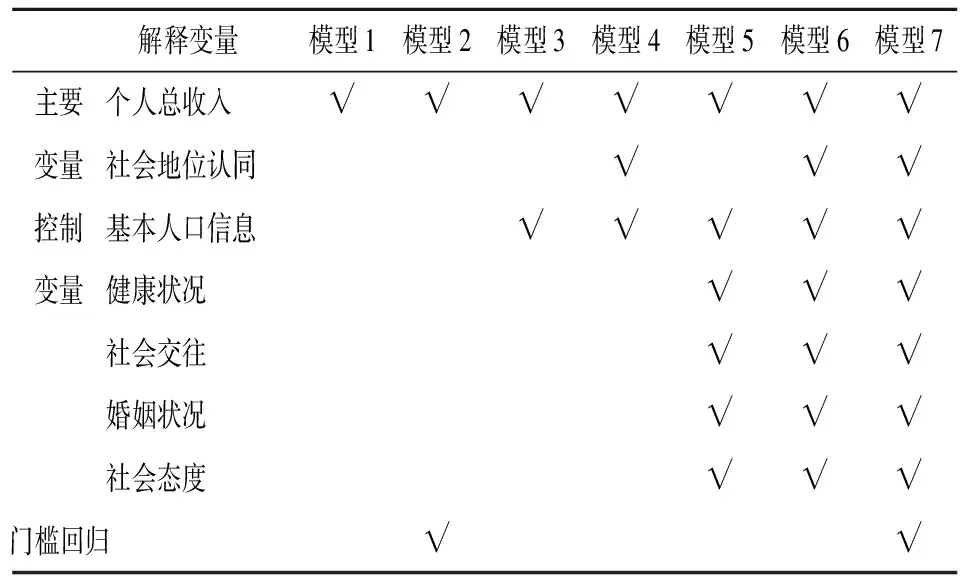

如果inci≥γ,则D(inci≥γ)=1,否则D(inci≥γ)=0,X为控制变量。为了验证第二部分提出的假设H1a,H1b,H2a,H2b,H3c,本文分别建立7个模型以进行对比(表4),“√”表示包含该部分变量或者使用该模型。

表4 模型说明表

2.模型结果及分析

(1) 个人总收入和主观幸福度

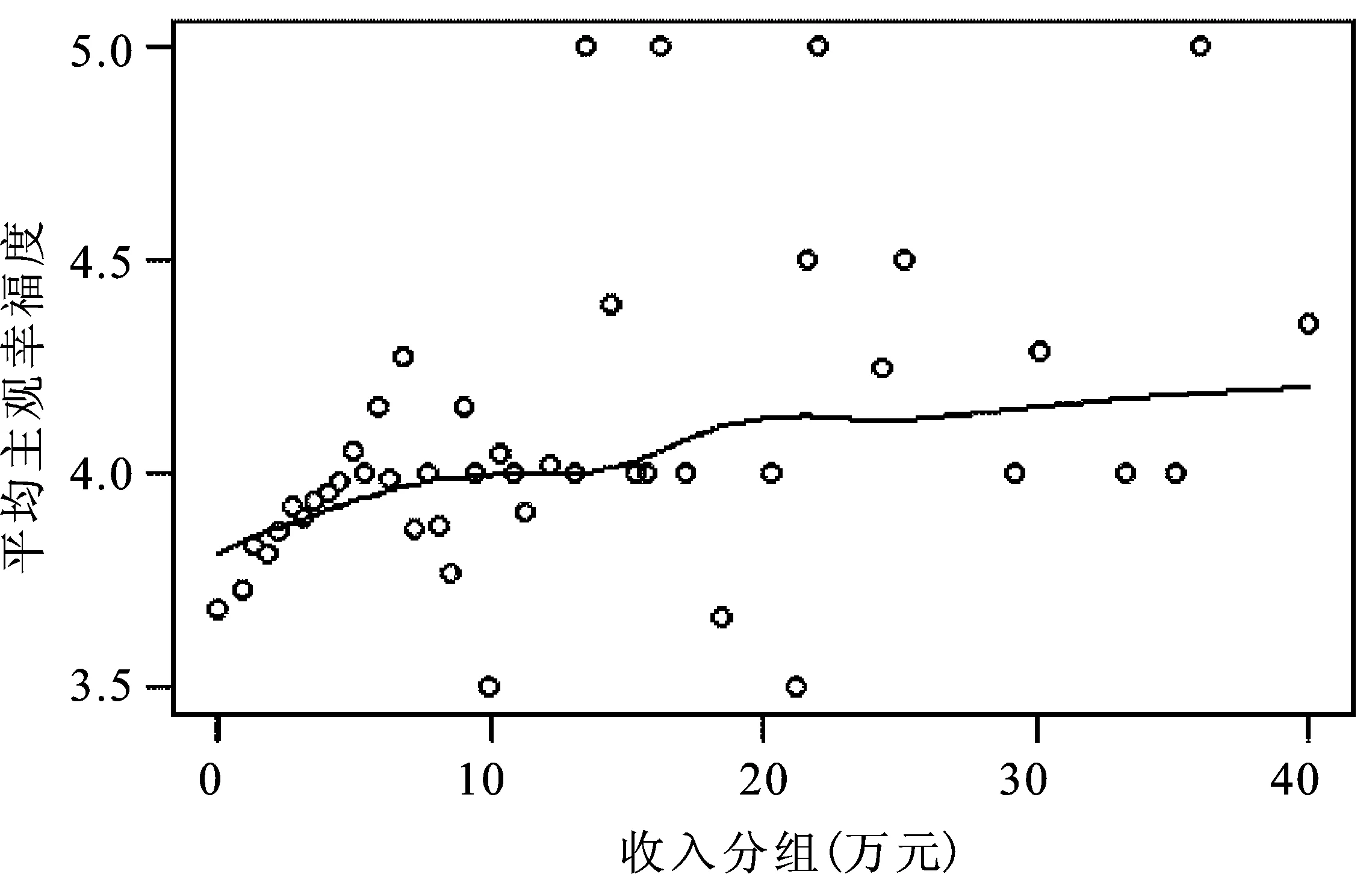

在没有控制其他变量的条件下,以2015年CGSS调查数据为例,中国居民个人总收入对主观幸福度有着正向的影响,且存在一个阀值,阀值大约为5万元,当个人总收入低于阀值时,个人总收入和主观幸福度之间的关系近似直线,而当收入超过5万元时,个人总收入和主观幸福度之间的关系则较为分散(图1)。

图1 个人总收入分组与及组内平均主观幸福度图[注]分组组距为0.5万元。

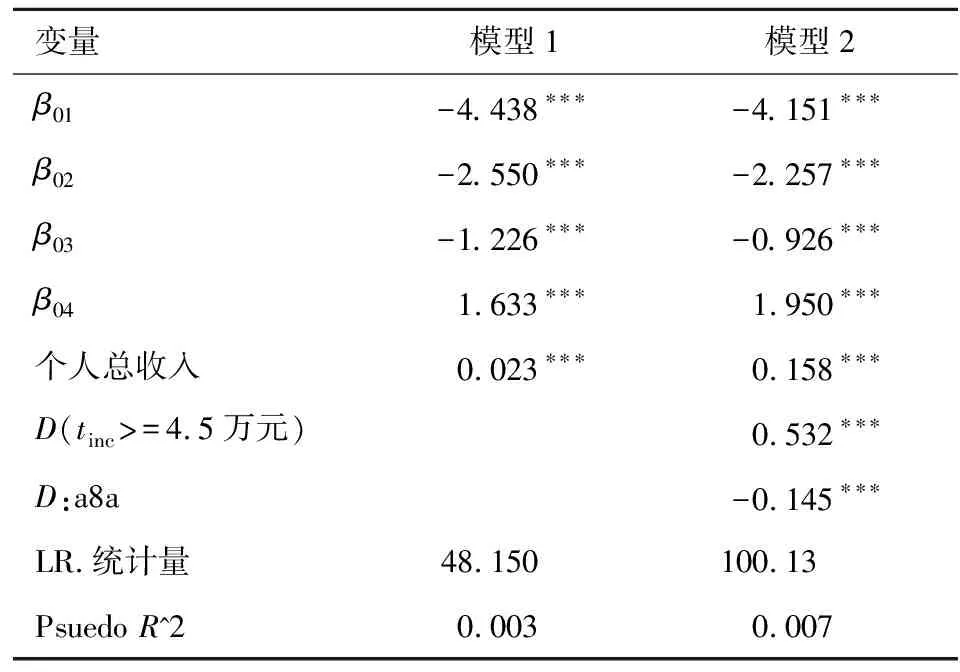

模型1考察了个人总收入对主观幸福度的影响,结果显示个人总收入对主观幸福度有着显著的正向作用,随着个人总收入的增加,个体感觉“幸福”、“非常幸福”的相对可能性也随之增加。模型2的结果表明当将个人总收入确定为45 000元时,得到的似然函数值最大,根据Bootstrap检验门槛效应高度显著,95%门槛值的置信区间为[3.8万元,5.5万元]。相比较于个人总收入低于门槛值的个体,个人总收入高于门槛值的个体主观幸福度为“幸福”或“非常幸福”的OR为1.7,即个人总收入高于门槛值的个体感觉“幸福”及或“非常幸福”的可能性更大。对于低于门槛值的个体而言,个人总收入每增加1万元,其主观幸福度为“幸福”或“非常幸福”的OR为1.17,而对于高于门槛值的个体而言,其主观幸福度为“幸福”或“非常幸福”的OR为1.01,总体上看个人总收入对主观幸福度起着正向的作用,但个人总收入低于门槛值的个体主观幸福度受个人总收入的边际影响更大。因此,本文的假设“H1a:单独考察收入对主观幸福度的影响时,收入对主观幸福度有着正向的作用”和“H1b:单独考察收入对主观幸福度的影响时,收入对主观幸福度的作用存在门槛效应”得到了验证。

表5 收入和主观幸福度之间模型结果表

注:***、**、*分别为1%、5%、10%显著性水平下显著。下同。

从模型的结果看,收入对主观幸福度的解释能力相对有限。基于累积Logit模型的门槛回归模型的伪R2为0.007,普通累积Logit模型的伪R2仅为0.003。然而影响个体主观幸福的因素,不仅仅有个人总收入,当忽略其他变量只考虑收入和主观幸福度之间的关系时,容易引起忽略变量的问题,进而得到有偏的关系估计及不合理的门槛值。

(2) 社会地位比较与主观幸福度

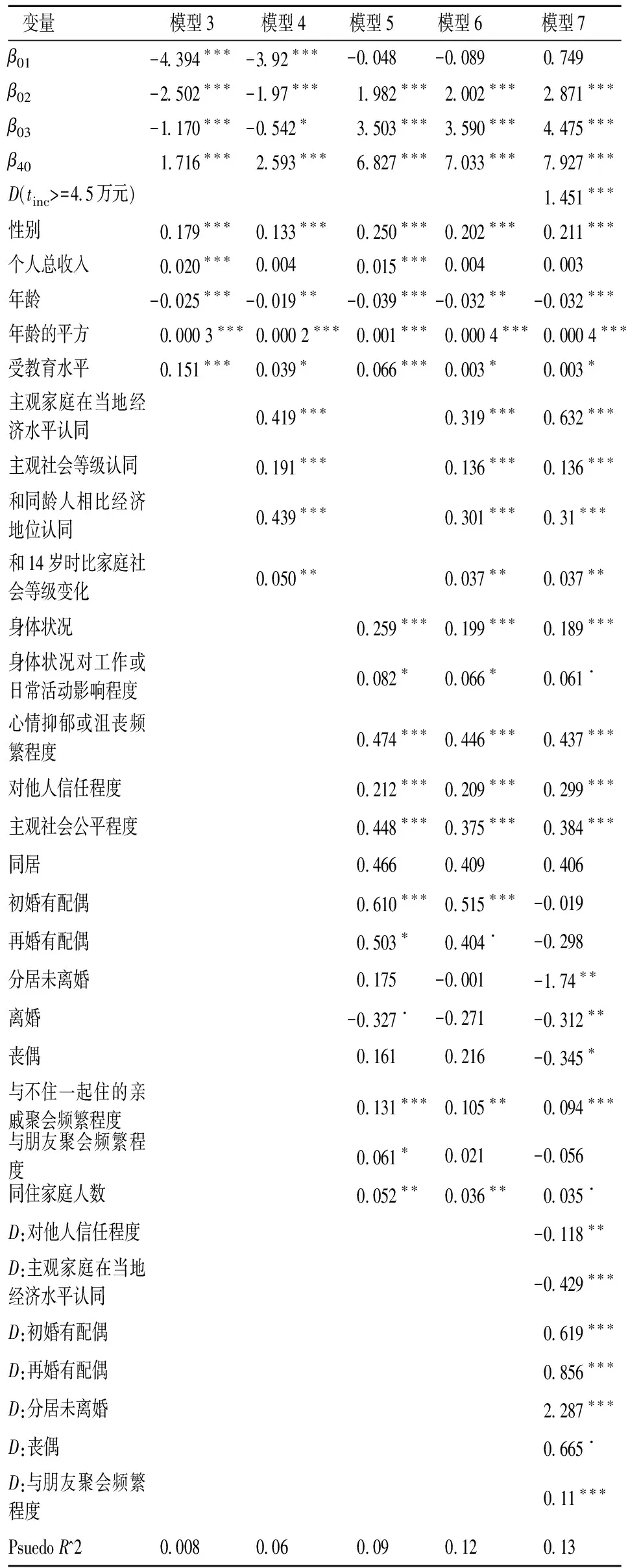

模型4、模型6的结果显示,分别控制基本人口变量、所有控制变量后,反映社会地位比较维度的四个变量对个体主观幸福度均存在显著的正向作用。从对主观幸福度的影响程度来看,局部社会经济地位比较对主观幸福度的影响相对较大,包括“主观家庭经济状况在当地的水平”和“和同龄人相比经济地位水平”,其次为全社会层面的社会地位等级比较,包括“主观社会等级”及“和14岁时相比家庭社会所处社会等级变化”。因此,本文提出的假设“H2a:社会地位比较相关变量对主观幸福度存在显著的正向影响”得到数据的支持。

模型3和模型5的结果表明,无论是模型中单引入基本人口信息变量,还是引入其他所有控制变量,只要社会地位比较相关变量不进入模型,则个人总收入对主观幸福度依然存在着显著的正向影响。然而当模型4、6中引入社会地位比较中的四个变量后,个人总收入对主观幸福度虽然有正向的影响,但统计上不显著,这说明社会地位比较对主观幸福度的变异解释中,包含了收入对主观幸福度的变异解释部分。因此,本文的假设和“H2b:控制基本人口变量和社会地位认同相关变量后,收入对主观幸福度不存在显著的影响”得到了数据上的支持。

表6 模型3~7估计结果表

(3) 个人总收入对主观幸福度影响的门槛效应

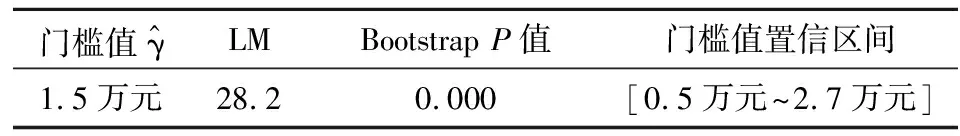

模型4、模型6的结果表明,控制了社会地位比较方面相关变量后,个人总收入对主观幸福度不存在显著影响,然而个人总收入真的不影响个体主观幸福度了吗?模型7将个人总收入作为门槛变量,将个人总收入、社会地位比较维度的四个变量及所有的控制变量加入模型进行累积Logit门槛回归,模型结果显示个人总收入对主观幸福度的影响依然不显著,但个人总收入对主观幸福度的影响存在门槛效应,门槛值为1.5万元,为本文使用的所有个人总收入数据的30%分位点,置信区间为[0.5万元,2.7万元],BootstrapP值为0.000。根据国家统计局统计年鉴中收入五档标准,本文将个人总收入低于或等于1.5万元的群体称为低收入群体,高于1.5万元的群体称为非低收入群体。相比较于低收入群体,非低收入群体自我感觉“幸福”或“非常幸福”的OR为4.27,即个非低收入群体感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性更大。

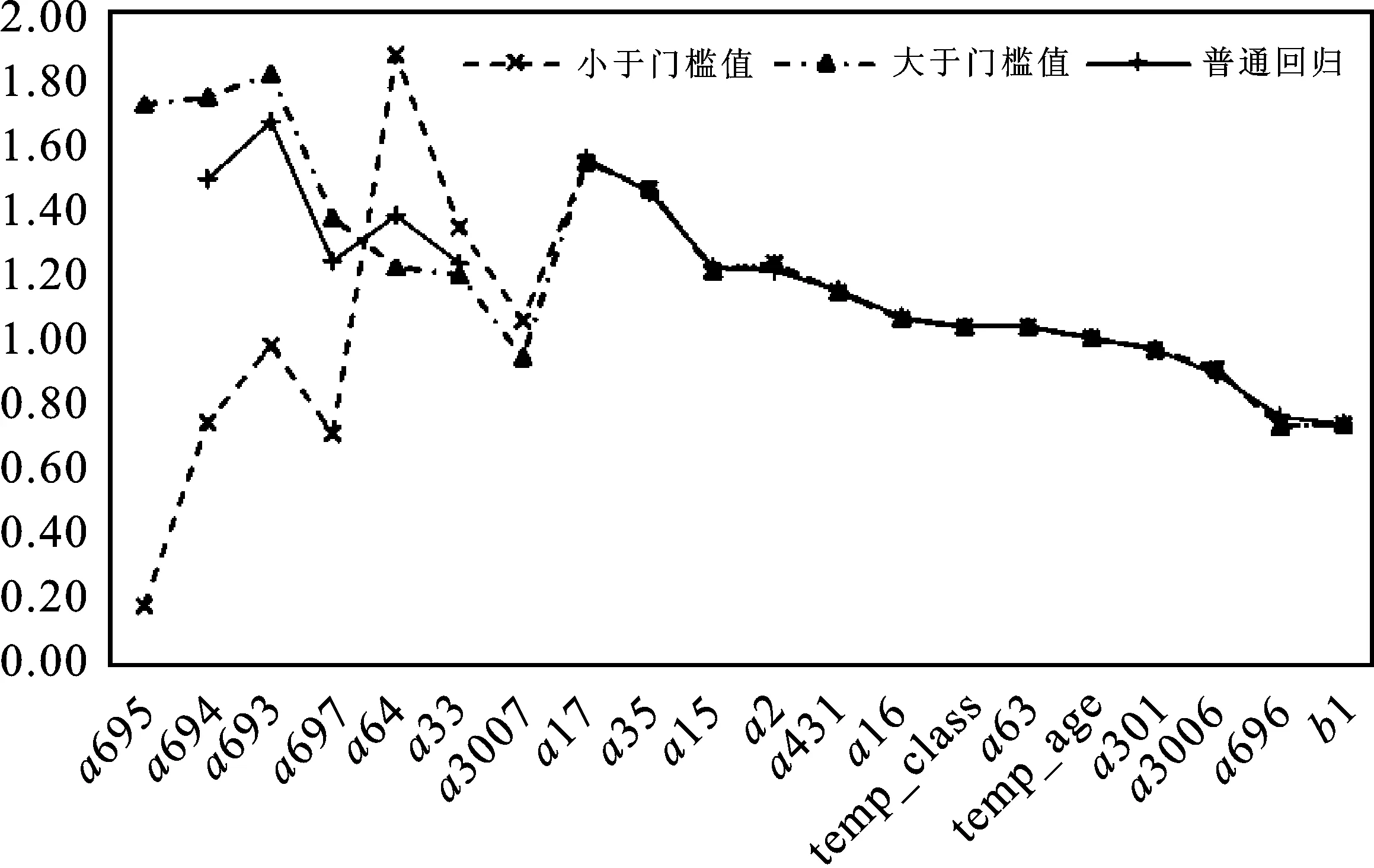

表7 门槛值检验表

从其他变量对主观幸福度的影响来看,婚姻状况、与朋友互动频率、主观家庭经济在当地所处水平、以及对他人信任程度四个变量对个人主观幸福度的影响程度,在低收入群体和非低收入群体之间存在显著差异。低收入群体的主观幸福度受不幸的婚姻状态(包括分居未离婚和离婚)的负面影响较大,但相比较于单身状态,其他婚姻状态,如结婚、再婚等,对该群体的主观幸福度不存在显著的影响,而非低收入群体的主观幸福度受不幸婚姻状态的负面影响相对较小、且初次结婚有配偶/再婚有配偶的婚姻状态能够显著提高该群体感觉“幸福”或者“非常幸福”的可能性。从社会交往层面来看,朋友间的互动频率对低收入群体的主观幸福度没有显著影响,然而对于非低收入群体来说,朋友间的互动频率的增加却增加了该群体感觉“幸福”或者“非常幸福”的可能性。从心理学的角度来看,婚姻状况、社会交往都属于亲密关系,相比较于低收入群体,构建健康的亲密关系对提高非低收入群体主观幸福度有着重要的意义,而对于低收入群体而言,除了和亲人的互动频率对主观幸福度有着正向的作用外,其他类型的亲密关系,包括婚姻关系、朋友互动频率,对主观幸福度都有着不同程度的负面影响,可能的解释为2014年,从全国层面来看,如果个人总收入低于1.5万元,该个体的基本生理、安全需求可能未能被满足,因此追求亲密关系反而增加自身的生活压力,这对建立最低生活保障制度有着重要的意义。此外,相比较于非低收入群体,低收入群体的主观幸福度受主观家庭经济状况在所在地水平、对他人信任程度的正向影响程度更大。综上所述,假设“H2c:控制社会地位认同及其他控制变量后,收入对主观幸福度的影响存在门槛效应,即不同的收入群体之间,部分或者全部自变量对主观幸福度的影响程度存在显著差异”得到了数据上的验证。

图2 各变量OR图

(4)其他控制变量对主观幸福度的影响

模型6、模型7结果表明,性别、年龄、受教育年限、健康状况、主观社会公平程度与主观幸福度之间关系,在低收入群体和非低收入群体之间不存在显著差异。具体来说,女性比男性自我感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性更高,年龄对主观幸福度的影响存在倒U型关系,即随着年龄的增长,个体感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性先下降,当年龄为40岁时,个体感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性最小,然后随着年龄的增加个体自我感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性不断上升。受教育程度对主观幸福度有着正向的影响。健康状况,包括身体健康状况和心理健康状况,对主观幸福度有着正向的影响,但个体主观幸福度受个体近期负面情绪频率的影响较大。此外,主观社会公平程度对主观幸福度有着显著的正向作用,个体感觉社会越公平,则个体“幸福”或者“非常幸福”的可能性越高。从各变量对主观幸福度的影响重要程度上看,婚姻状况、主观家庭经济地位、近期负面情绪的频繁程度对个体主观幸福度影响较大。

五、结论及建议

本文通过累积Logit模型及基于累积Logit模型的门槛回归模型,考察了个人总收入与主观幸福度之间的关系、社会地位比较与主观幸福度之间的关系、个人总收入对主观幸福感的影响是否存在门槛效应三个问题。结果表明在不考虑其他控制变量的条件下,单独考察个人总收入和主观幸福度之间的二元关系时,个人总收入对主观幸福度有着正向的影响,且存在门槛效应,总体上看,低于门槛值的群体感觉“幸福”或“非常幸福”的可能性远低于高于门槛值的群体,但随着个人收入增加,感觉“幸福”或者“非常幸福”的可能性增加的更多。当在模型中加入反映社会地位比较的四个变量后,个人总收入虽然对主观幸福度有着正向的影响,其影响不显著。当模型中加入所有控制变量、以及反映社会地位比较的四个变量后,虽然个人总收入对主观幸福度没有显著的影响,但个人总收入对主观幸福度的影响存在门槛效应,即部分自变量对主观幸福度影响程度的大小,在低收入群体和非低收入群体之间存在显著差异,平均意义上说,非低收入群体自我感觉“幸福”或者“非常幸福”的可能性更大,此外,婚姻状况、对他人信任程度、主观家庭经济地位、与朋友聚会频繁程度对主观幸福度的影响程度大小,在低收入群体和非低收入群体之间存在显著差异。

从影响主观幸福度的影响因素来看,个人总收入是否高于门槛值对主观幸福度的影响程度最大,其次分别为婚姻状况、主观家庭经济在当地所处地位、近期负面情绪的频繁程度。根据本文的研究结论,应当从个体和国家宏观政策两个方面入手以提升个体主观幸福度。从个体层面上看,构建健康的亲密关系,包括婚姻关系、亲人、朋友,对提高主观幸福度有着重要的作用,其次为保持积极、健康的心态;从国家宏观政策层面来看,构建公平及互信的社会环境、出台相关的政策促进居民身心健康成长、完善低收入群体社会保障体系对构建精神幸福生活有着十分重要的意义。