腹腔镜下子宫动脉阻断对子宫肌瘤复发及卵巢功能的影响

2019-02-10刘子昳郁春晴许希中余进进

刘子昳 郁春晴 许希中 余进进

(江南大学附属医院产科,无锡市 214000)

子宫肌瘤是一种由子宫平滑肌细胞增生引起的疾病,主要临床症状表现为月经量多、不规则出血、下腹包块、疼痛、白带增多等,严重影响女性的生殖、循环系统功能,对女性身心造成损害[1]。腹腔镜下子宫肌瘤剥除术现已逐渐发展成为子宫肌瘤的有效治疗手段,但是其术中出血多、镜下止血较困难,且操作要求较高[2-3]。有研究报道[4],腹腔镜下行子宫肌瘤剥除术联合子宫动脉阻断术能够有效解决术中镜下止血困难。本研究以160例子宫肌瘤患者为对象,探讨先行腹腔镜下行子宫动脉阻断,再行子宫肌瘤剥除术对子宫肌瘤患者的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年1月至2016年1月收治的160例子宫肌瘤患者,依据双色球法将其分为常规组和研究组,各80例。纳入标准:(1)经B超检查及相关临床症状确诊为子宫肌瘤者;(2)符合行本次研究相关手术指征者;(3)患者对本次研究的相关风险及受益内容知情,签署知情同意书,并坚持完成本次研究。排除标准:(1)有严重免疫系统、内分泌系统、心血管等疾病者;(2)精神障碍、意识障碍者;(3)术前接受过化疗、放疗者;(4)妊娠期患者。常规组年龄40~50(45.08±4.72)岁;肌瘤数目1~5(3.48±1.37)个;肌瘤最大直径5~8(5.34±1.24)cm。研究组年龄40~52(45.72±4.97)岁;肌瘤数目1~8(3.50±1.38)个;肌瘤最大直径4~8(5.37±1.26)cm。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法 两组患者术前均取膀胱截石位,并予气管插管麻醉。于脐孔上缘切开1 cm,建立人工气腹,二氧化碳气腹压力在13 mmHg左右。然后置入10 mm穿刺套管,置入窥镜,左右腹穿刺置入第2、3、4套管,其中左腹第3套管作为操作孔。常规组患者行腹腔镜下子宫肌瘤剥除术,首先按照1 ∶60比例垂体后叶素 ∶生理盐水将垂体后叶素进行稀释,后将稀释液注入肌瘤包膜,再利用单击电凝刀切开肌瘤表面的包膜,分离肌瘤,并完整剔除,置入标本袋,旋切后于左下腹穿刺孔处取出,最后缝合各层组织。研究组患者先行腹腔镜子宫动脉阻断,即单极打开阔韧带前叶,分离出左右侧子宫动脉,分别予电凝,再行子宫肌瘤剥除术治疗,子宫肌瘤剥除术步骤同常规组。

1.3 观察指标 (1)手术指标:术中出血量、手术时间、术后排气时间。(2)复发情况:分别于术后1、2、3年对患者进行随访,统计复发率。(3)卵巢早衰相关症状发生情况:统计两组患者术后出现的卵巢早衰相关症状,包括阴道干涩、性交痛、盗汗、性欲下降、月经紊乱等。其中卵巢早衰相关症状发生率(%)=发生卵巢早衰相关症状例数/总例数×100%。(4)卵巢功能:分别于治疗前后,患者清晨空腹状态下,抽取静脉血各5 mL,经过离心处理后,留取上层血清。采用电化学发光法测定卵泡刺激素(follicle stimulating hormone,FSH)、雌二醇(estradiol,E2)、黄体生成素(luteinizing hormone,LH)水平。

1.4 统计学分析 运用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例数(n)和百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

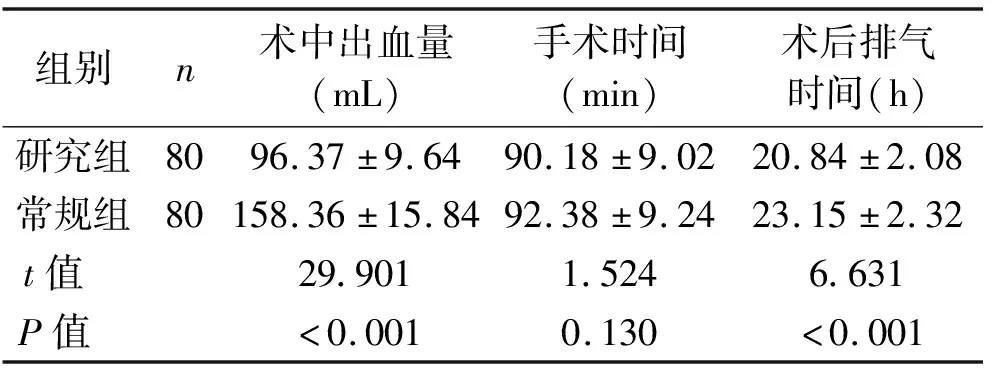

2.1 手术指标比较 研究组术中出血量和术后排气时间均显著少/早于常规组,两组比较差异有统计学意义(均P<0.05)。两组手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者手术指标比较 (x±s)

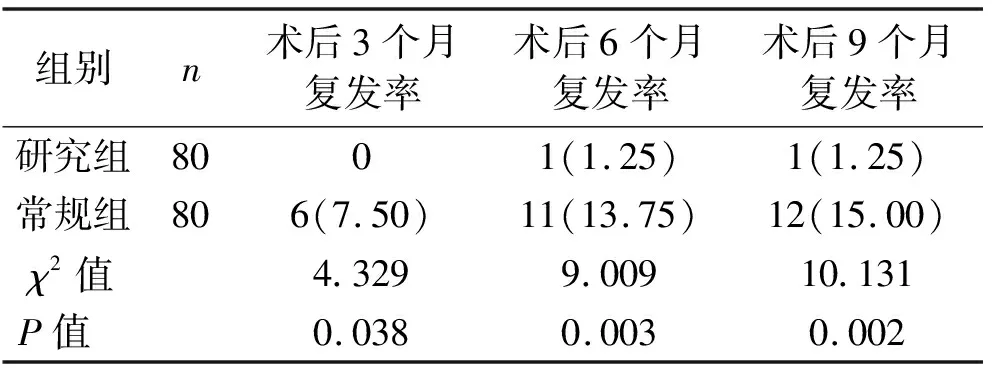

2.2 术后复发情况比较 术后3、6、9个月,研究组子宫肌瘤复发率显著低于常规组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者术后复发情况比较 [n(%)]

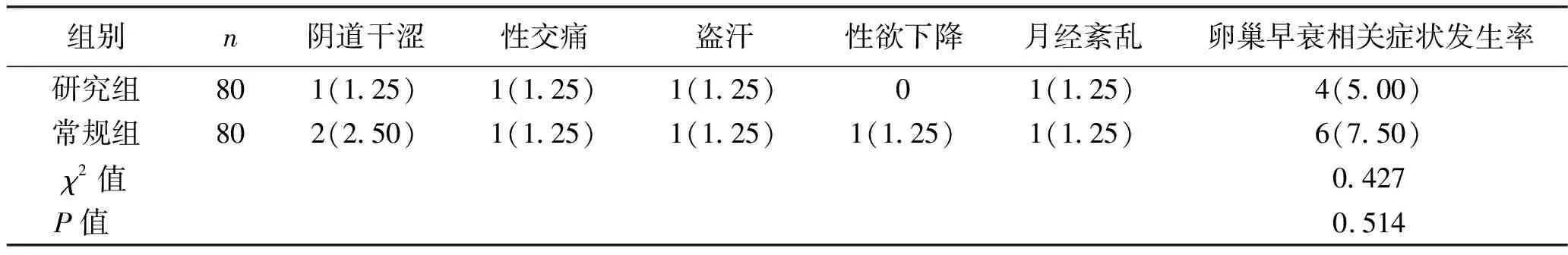

2.3 卵巢早衰相关症状发生情况比较 研究组卵巢早衰相关症状发生率(5.00%)低于常规组(7.50%),但两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者卵巢早衰相关症状发生情况比较 [n(%)]

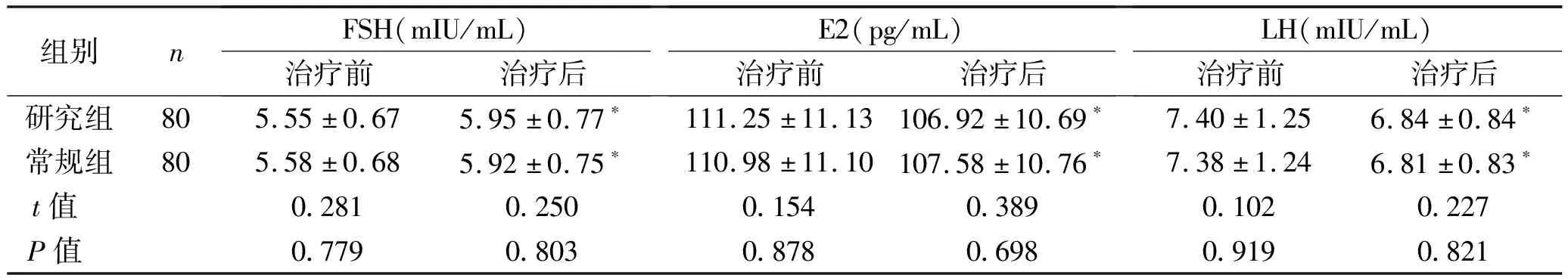

2.4 治疗前后卵巢功能比较 治疗后两组患者FSH水平均显著升高,E2和LH水平均显著下降,差异有统计学意义(均P<0.05),但两组组间比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后卵巢功能比较 (x±s)

注:与治疗前相比,*P<0.05。

3 讨 论

子宫肌瘤是临床常见的女性良性肿瘤,但该疾病的临床症状对患者生活质量造成严重影响。目前临床上治疗该病的方法有药物干预、手术治疗等,其中手术治疗为首选方式[5]。腹腔镜下子宫肌瘤剥除术因具有手术瘢痕小、术后恢复快等优点,成为临床治疗子宫肌瘤最常用的方式之一[6]。但是该术式术中止血难,手术操作要求高等,是目前临床急需解决的问题[7]。随着子宫动脉阻断术的出现,腹腔镜下子宫肌瘤剥除术术中出血多、止血难的棘手问题逐渐被解决,治疗安全性也得到显著提升[8]。本研究结果显示,先行腹腔镜子宫动脉阻断,再行子宫肌瘤剥除术治疗的患者,其术中出血量和术后排气时间明显少/早于行腹腔镜下子宫肌瘤剥除术的患者,而两者的手术时间差异无统计学意义(P>0.05)。此结果与杨淑萍[9]的研究结果一致。

子宫动脉阻断术可使子宫肌瘤的平滑肌细胞缺血缺氧,使其耐受性较差,从而抑制小肌瘤的生长和发育,进一步杀死小肌瘤,从而显著降低复发率。本研究发现,先做腹腔镜子宫动脉阻断,再行子宫肌瘤剥除术治疗的患者术后1、2、3年的子宫肌瘤复发率分别为0、1.25%、1.25%,显著低于行腹腔镜下子宫肌瘤剥除术治疗患者(均P<0.05)。子宫动脉被阻断是否对卵巢造成影响,临床上尚未明确。本研究统计了子宫肌瘤患者的卵巢早衰相关症状发生情况,结果发现,研究组患者和常规组患者的卵巢早衰相关症状发生率分别为5.00%和7.50%,两组比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明阻断子宫动脉并不增加卵巢早衰的风险。血清FSH、E2、LH水平是临床上常用于反映卵巢功能的指标,卵巢功能衰竭会使得FSH、E2、LH水平发生变化[10]。而本次研究中,两组患者治疗前后的FSH、E2、LH水平均相近,也进一步说明子宫动脉被阻断对卵巢功能的影响较小。究其原因,子宫肌瘤组织内部的血管分布密集,阻断子宫动脉使得子宫肌瘤处于缺血缺氧的环境中,从而致其死亡。丰富的交通动脉存在于子宫远端血管中,子宫在阴部内动脉和卵巢动脉的少量血供下即可生存,从而使卵巢功能受到的影响较小,这与多项相关研究报道的结果一致[11-12]。

综上所述,对子宫肌瘤患者先行腹腔镜下子宫动脉阻断,再行子宫肌瘤剥除术能够显著减少术中出血量,缩短术后排气时间,降低术后复发率,对卵巢功能影响较小,值得临床推广。