唐甄《潜书》所载张献忠史实考辨

2019-02-05王怀成

王怀成

摘要:张献忠事迹,史书记载和民间流传向来广为人知。清初思想家唐甄《潜书》对张献忠杀人诸事的记载与评说,对明朝政治腐败、民生凋敝、用人无方的批评,都是张献忠研究的重要材料。学术界对张献忠的研究虽然已经很深入,但几乎都忽略了《潜书》这一重要的著作。唐甄作为跨越明清两代的文人,作为四川人,遭遇过张献忠对其家乡的侵扰。他在著述中的记载,皆可印证张献忠的队伍之所为;他对明王朝和张献忠、李自成的评价,皆是对历史兴衰的深刻反思。

关键词:张献忠;《潜书》;屠蜀;

张献忠剿四川的历史故事在四川民间广为流传,明清之际川人记述和各类史书的记载也颇为丰富。近四十年来,学术界对张献忠史实的认识和研究越来越科学客观,越来越多的新史料被发现并运用于研究之中。四川彭山江口镇岷江河道发掘张献忠战事宝藏的消息,自清朝以来,不绝于书。但2017年以来考古专家对彭山县江口镇的发掘成果逐渐披露,尤其是“江口沉银——四川彭山江口古战场遗址考古成果展”在国家博物馆的展出,却真正震惊了世人。目前,考古发掘还在进行中,出水文物已达4万件之多,惜尚未见到考古发掘报告。这一重大考古发现已经在学术界掀起一股新的研究热潮。

一

明清时期记载张献忠事迹,影响较大而又流传至今的著述主要有《明史》《滟澦囊》《蜀难叙略》《蜀碧》《蜀乱》《蜀警錄》《蜀龟鉴》《蜀破镜》《荒书》《锦里新编》《绥寇纪略》《圣教入川记》《五马先生纪年》等,皆清晰地呈现了张献忠在四川大肆屠杀的历史。随着有关新资料不断发现,如《五马先生纪年》的发现,尤其是“江口沉银”文物的出水,学者们把对张献忠以及明清之际四川乃至中国的社会、军事、经济等问题的研究不断推向新的高度。张献忠研究在近百年来,一度成为学术热点。特别是新中国成立以后的一段时期,由于阶级斗争论的影响,学者往往将张献忠作为反抗封建统治阶级的正义的农民阶级的代表。如谢国桢《农民起义与张献忠》(《历史研究》1952年第2期)、李光璧《明末农民大起义》(《历史教学》1954年第11期)、赵俪生《论明末农民军对货币财富的积累——“明末农民大起义”分题研究之二》(《文史哲》1956年第6期)、孙次舟《张献忠在蜀事迹考察》(《历史研究》1957年第l期)、陈登原《关于张献忠“屠戮生民”的辨正》(《西北大学学报》1957年第3期)、袁庭栋《关于张献忠杀人问题的探讨》(《四川大学学报》1963年第1期)、王纲《论张献忠农民起义在历史上的作用》(《南充师范学院学报》1980年第3期)等等,均认为《明史》《滟滪囊》《蜀难叙略》《蜀碧》《蜀乱》《蜀警录》《蜀龟鉴》《蜀破镜》《荒书》《锦里新编》等史籍的作者是封建官僚知识分子的代表,他们就是要抹黑张献忠领导的农民起义军。改革开放不久,学界开始集中关注和讨论张献忠“屠蜀”之真伪、杀人的数目、藏宝等问题,但所持之论,与以往相比,大体未有改变。如孙祚民《张献忠“屠蜀”考辨》认为“封建统治阶级所说……都是毫无事实和科学根据”。谢国桢《略论明代农民起义——与写农民史者商榷》一文则进而言道:“我认为在一个农民起义中哪有不杀人之理!哪一朝的帝王何尝不杀人!……但是由于张献忠失败了,地主文人为了献媚清朝,就把肃王入川杀戮之惨,以及川南明末地主武装杨展、武大定等互相杀戮的惨状,都记在张献忠的账上。”之后,张献忠研究相对沉寂。进入21世纪以来,随着“国学热”的兴起和历史研究的深入展开,学界又掀起一阵张献忠研究的热潮。如赵现海《新农民战争史的提出——明末张献忠农民战争史研究的过去、现状与可能》强调:“目前包括张献忠研究在内的中国农战史研究,迫切需要回归学术本身,严格依据史料,利用多学科的视角方法,进行全方位、多层次的综合研究。”彭山江口岷江水道大量金银和宝物逐渐浮出水面之后,万明《张献忠为什么会有大量白银沉于江口》(《中国史研究动态》2016年第5期)、江玉祥《张献忠藏宝之文献考察》(《中国史研究动态》2016年第5期)、李飞《张献忠“沉银埋宝”初步研究》(《中国史研究动态》2016年第5期)等文章通过出水文物和历代文献之比对,认为这些文物与一些文献的记载是相吻合的。

以上文献的梳理,是对张献忠大西政权覆灭之后数百年间形成的历史、学术问题的逐步释疑。除了上述文献和研究成果之外,明末清初著名思想家、四川达州人唐甄的著作《潜书》中也有关于张献忠的记载,惜罕有学者留意。《潜书》关于张献忠的记载和评价,对于研究张献忠的事迹,具有重要的历史价值和参考意义。《潜书》是清初著名思想家唐甄的著作。唐甄(1630—1704),原名大陶,字铸万,后更名甄,号圃亭。其女婿王闻远《西蜀唐圃亭先生行略》称“先生生于西蜀夔州府之达州”。唐甄生于崇祯三年(1630年),至崇祯七年,张献忠为首的农民大军辗转入川,经由夔州、万州、梁山州,在到达达州时,遭到唐甄祖父、达州守唐自华、舅父李长祥率军抵御。其时唐甄已5岁。崇祯十年,其父唐阶泰中进士,为吴江县令,唐甄8岁,始离开家乡随父宦游。

唐甄在青少年时虽已离开达州,但家乡及整个四川所遭受的张献忠之难,家乡发生的重大变故,不会全然不知。唐甄成年后,距张献忠据蜀时期未远,蜀地的遭遇,不会不有所耳闻并作出判断。所以,唐甄在其著作《潜书》中数次提及家乡达州所遭遇张献忠之祸的文字,自当成为后人研究张献忠在四川史实的重要参考依据。

唐甄一生仕途不顺,生活困顿,奴仆离散,遂使志气消亡。他对天下之民不能遂其生,甚为伤感,于是将所见所闻,发而为文。“历三十年,累而存之。……言学者系于上篇,凡五十篇;言治者系于下篇,凡四十七篇。”唐甄论治世之文,往往举历朝兴亡事为论据。唐甄对于明之亡国,颇多反思,其《格言》篇自云:“我观两朝之臣,无诱君之术,无取信之实,无定乱之才,无治致之学。”他作为明清易代之臣,所见所感,颇为透彻。他清醒地看到,明末朝廷,大臣没有承担起自己的职责,反而互相攻讦,甚至唯恐天下不乱,是明朝败亡的重要原因。唐甄还从崇祯皇帝朱由检身上寻找亡国原因,认为崇祯帝统治的17年,勤于政务,严于律己,清除宦官魏忠贤,可谓贤明之君;而终至于亡国身死,在于不知用人之术。加之崇祯帝个性居高自是而又优柔寡断,举棋不定,待到大祸临头,乱了方寸,以至于滥杀良将。唐甄总结道:“是故人君之患,莫大于自尊,自尊则无臣,无臣则无民,无民则为独夫。”崇祯帝因此最终成为孤家寡人。唐甄对崇祯帝为政得失的分析,非常妥帖,也与《明史·本纪》和《明史·流贼传》的记载多相吻合。

二

《潜书》下篇的治世之文,屡有论及张献忠农民军大肆屠戮的史实。《明鉴》篇云:“当是之时,兵残政虐,重以天灾,民无所逃命,群盗得资之以为乱。”其言国政之弊致使人民流离失所,叛贼因此而兴风作乱。该篇引施邦曜言:“今日盗贼所至,百姓非降则逃,良由贪吏失民心也。”同施氏之语,亦足见当时明廷之危局,大有一触即溃之势。崇祯十一年(1638年),崇祯帝召廷臣问御寇之策,左庶子马世奇言:“闯、献二贼,除献易,除闯难,人心畏献而附闯。非附闯也,苦兵也。”唐甄《明鉴》引马世奇语,文字略有出入,其意则完全相同。据此,也可以看出当时张献忠的队伍与李自成的队伍在自律方面是大相径庭的。其时国家连年用兵,耗费日增,百姓的负担日益深重,苦不堪言。李自成尚能吸引人心的依附,自因其不扰民、减轻赋税的口号所致。张献忠之所以使人民畏惧,乃其本性的烧杀抢掠,这与记载张献忠屠蜀的诸多清人野史是相符的。明人余瑞紫《张献忠陷庐州纪·序》云:“八贼陷河南、江北、湖广、四川,所陷州邑奸淫掳掠,焚杀渗毒,经过之处即成丘墟,无复人烟。”这与《明史》所记虽然侧重于不同的角度,但能够反映同一事实,那就是张献忠领导的队伍劣迹斑斑,无恶不作,故人民惶恐,望风而逃。

张献忠欲西进成都,途经达州,遭到达城官民的强力抵抗,其前锋遭受重创。他因不知达州城布防之虚实,只得避开达州,另取他道。唐甄《五形》篇有较为详细的记载:

昔者唐子之大父郎中,好奇谋而善用兵。当是之時,张献忠数十万之众,三道趋成都,屠梁、万,将到达而西。达之守,号称万人,实不甲之卒,不满千人。其守将欲弃城而走……于是贼果疑之,从他道去矣。郎中乃发其藏,有谷万斛,火谷五千,麦如之;桐膏千箩,蜡千斤,蚕丝千两。招士修具,三旬而备。寇反,城不可附矣。其后三攻却之,城无坠蹀焉。

唐甄《潜书》两次提及其祖父、达州郎中唐自华抗击张献忠而使得达州免遭屠戮,颇引以为豪;又以JPciiti明祖父“好奇谋而善用兵”的军事思想。张献忠这次攻入四川,唐甄并未交待时间。其称张献忠数十万之众,三道趋成都;黄道周《唐棣之墓志》称“分三路入川,声言四十万众,会于达”。费密《荒书》则称贼分两路,“两枝皆至成都”。想及唐甄家族本达州人,亲历战争,其说当更为准确。

唐甄《潜书》记载其祖父、达州郎中唐自华这一次领导军民御敌之事,是诸多文献著录均明白无误的。其时间为崇祯十三年(1640年)至崇祯十四年。据清人彭遵泗《蜀碧》记载,庚辰(崇祯十三年)夏五月,石柱女土官秦良玉扼守夔州,大败张献忠部属罗汝才。秋七月,督师杨嗣昌驻事彝陵,击败张献忠于玛瑙山。杨嗣昌欲谋以蜀困贼,于是驱赶张献忠大军入四川。张献忠率众由鄂、川相邻的武陵山区出发,经夔州、开县,九月渡达州河,过剑阁,趋广元,逾昭化,至绵州,渡河而西。张献忠之众逼近成都,时有邵捷春退守成都;加之成都城墙坚固,又有少数民族军队的骁勇善战,大败张献忠,杀其卒万人,乃遁走。张献忠旋即向川南转移,再回师北上、东进。十一月,张献忠队伍劫掠什邡、绵竹、安县、德阳、金堂,从沱江水道下简阳、资阳,攻陷荣昌、永川、泸州;再移渡南溪,越成都,走汉州、德阳,复至绵河;辛巳(1641年)正月入巴州,走达州,渡达河而东,战于开县,官军失利,遂下夔门,渡巫山,仍走兴房山中。张献忠这一次扰乱四川,从川东至川北到成都,再从川南返回成都、北上东进,一个往返,两次途经唐甄故里达州。达州城在其祖父为首的军民防御保卫下,避免了张献忠队伍的屠杀和破坏。这也印证了唐甄《潜书》之说,且《潜书》将达州军民面临张献忠大军时的情况及达州免遭屠杀的原因讲得更为详细和透彻。

《蜀碧》《流寇纪略》及《明史·邵捷春列传》均以献忠不入达州,系方安国在城郊布防之功。据《蜀碧》,己卯(崇祯十二年)秋八月,献忠寇蜀,奔走于秦、蜀、鄂交界地带的崇山峻岭之间。蜀抚邵捷春遣兵二千,同副将王之纶、方安国分地据险。九月,方安国步将岳宗文、谭(钅+弘)破贼于三尖峰。可知,当时方安国是受四川巡抚邵捷春驱使,并一直追赶张献忠部队。次年(崇祯十三年),献忠大军由夔州、万州、梁山州(今重庆梁平县)、大竹至达州时,遂有“方安国召集残兵保达之郊,献至,不敢争。遂渡河长驱深入。”而达州城内的情况,《蜀碧》未载,却幸赖唐甄《潜书》,后人方可得知。

亲历此事的,还有达州人李长祥。全祖望《行状》记载:“按,侍郎讳长祥,字研斋,四川夔州府达州人也。……喜言兵,是时献贼纵横蜀中,侍郎练乡勇,躬擐甲胄以助城守。自癸酉至壬午,贼中皆知有侍郎名。”李长祥,生卒年不详,崇祯十六年(1643年)进士,选庶吉士,吏部荐备将士之选;北京陷落,福王立,为监察御史,巡浙盐;鲁王监国,加右佥都御史。鲁王航海去,长祥以余众结寨上虞之东山。顺治三年(1646年),清军破舟山,李长祥亡命江淮间,被总督陈锦捕得;后乘守者之怠而逃去,奔河北,遍历宣府、大同,复南下百越;晚岁居毗陵,筑读易堂以老。李长祥《天问阁集》今存残本的部分篇章尚能清晰还原张献忠过达州时的原貌。《天问阁集·冉嶙传》云:“张献忠又出入无定势,嶙有两母在,于是归焉。东乡县城小卑薄,达犹固,盖达扼东北两川,固要害处,城又阻水距贼。然贼之创蜀必经过之。旧设巡道有兵,至是又益兵,又人自为计,起义兵三千。庚辰,张献忠破夔关入,督师杨嗣昌大兵追献忠,战开县,战败,总兵贺人龙、黑云龙、猛如虎、虎大威、方安国五大镇兵皆败,献忠直压达州,先声震惊,人丧魂魄。义兵奋厉,佐官兵死战守城,献忠去,自是达益壮。邻县之避贼者,谓莫如达,多来。”这一记载,与唐甄所记,都清楚地说明了张献忠途径达州,和达州城在官民的勇敢保护下,免遭屠戮的情况;其中也证实了《明史·邵捷春列传》与《蜀碧》等所载方安国驻军城郊的事实。更难能可贵的是,《天问阁集》直接记载了唐甄祖父唐自华与父亲唐阶泰事,所记较为详尽,亦与《潜书》记载吻合。《天问阁集·冉嶙传》又有“壬午,参议唐阶泰父自华……唐氏家殷富,私军中要领之人,得兵戢,然怨院常有言,城中恐惧,外来人又相望出达去……”冉嶙事迹,《天问阁集》已有详细的介绍,唐甄《潜书·利才》篇也有记载:“昔者蜀大乱而食人肉,冉邻起兵。冉邻者,唐子未娶之女之父也。”冉邻,李长祥《天问阁集》作冉嶙。由此,唐甄与李长祥的记载不约而同地指向了相同的人和事。李长祥对达州形势的记录,非亲身经历,不能言说。无独有偶,唐甄述及其祖父抗献忠时,亦如是说,不过更加突出其祖父的英勇无畏与过人智慧。唐甄长于议论,论及张献忠不犯达州,其一日祖父之勇,面对张献忠数十万众,邻近州县或被屠杀殆尽,或纷纷逃亡,而祖父唐自华勇于组织官民抵抗;其二日祖父顾全大局,为巩固城防而倾尽家财;其三日祖父既有先见之明,又能未雨绸缪。张献忠大军趋成都路过达州,未敢进,避而远之。唐自华判定张献忠的目标在成都这个大城市,不会把时间花在与达州小城的周旋上。这是极具战略眼光的判断。同时,唐自华并未作机会主义者,而是及时地捐钱捐物,动员众人,加固城防。果然,几个月后,张献忠大军又原路返回,再次经过此地,再次攻城,城已牢不可破矣。

李长祥与唐甄均记载了这一历史事件,都是较为可信的。李长祥与唐甄家族的渊源,据清人杨宾《唐铸万传》,有“其女归华亭诸生王闻远”之语。又王闻远《西蜀唐圃亭先生行略》,有“附居舅氏李研斋家,太夫人督课甚严”之语。据前文交待,李长祥在北京沦陷后,南明政权覆灭前后的幾年之间,在南明政权地位颇为重要。此时的唐甄十四五岁,正是发奋读书的年龄,所以《潜书》中张献忠在四川的活动,其消息很可能就来源于寄居舅父家中时期,从李长祥那里听得。

唐甄强调其祖父唐自华时为达州郎中(按,郎中,又称郎中令,为部属各司之长官,自隋唐沿袭至清代),其他文献并无此说。明末著名学者黄道周,为唐甄之父、唐自华之子唐阶泰之师,曾为唐自华撰有墓志铭,曰《棠棣之墓志》,言唐自华“七困场屋,乃举明经”,亦有唐自华抗张献忠的事迹。不过,其未有唐自华为达州郎中之说。然而按黄道周的说法,唐自华已“举明经”;那么作为“郎中”又是合乎情理的了。

三

张献忠屠蜀,不仅在当时和后世的诸多文献有确切的记载,而且在四川民间的流传中,数百年而不绝。在上世纪50年代以后,由于受到阶级斗争论的限制,学者们纷纷将张献忠推到农民起义领袖的地位上,以张献忠的农民军为推动社会发展的先进阶级的力量。于是,学者们大都认为,明清时期的文献,都是受到张献忠进步力量打压的地主官僚集团成员所著,地主官僚无不痛恨张献忠农民军。他们的著作,也就自然地极尽污蔑之能事。甚至一大批学术文章,从细节上追究张献忠屠蜀的事实,认为不可能屠杀殆尽,或者夸大了被杀的数量,比如以经历张献忠之乱而存活下来的作者如费密等人,来说明屠蜀之说的罔顾事实。时至今日,这些说法显然已经显得不合历史实际了。我们从张献忠入四川时,亲身经历者的记载中,能更多地发现,明清交际期间,众多文献记载都不谋而合地证实了张献忠在四川大屠杀的史实。

唐甄在《仁师》《止杀》两篇,历数中国古代,自汤武以后,朝代更迭之时,群雄并起,往往以为非屠杀千百万人,不足以得天下。而在历代的杀人者中,张献忠则达到了前所未有的程度,所谓“自周、秦以来,杀人之毒,至此为极。”在《仁师》篇,唐甄开篇即云:“古人之用兵者,皆以生民,非以杀民。后之用兵者,皆以杀民,非以生民。”以此揭开自古以来争夺政权者之杀人——这种“兵以去残而反自残”的颠倒人性的行为。具体到用兵屠城这种惨绝人寰的杀人方式时,唐甄分析了屠城者的用意大抵有两种,一为“恐其反为敌守也”;二为“以威未至之城,使不敢拒我也”。再以张献忠屠城之例证,说明“是其为谋,亦极拙矣”,屠城绝对不能获得其理想的结果。唐甄接着说:“昔者张献忠之寇蜀也,屠梁、万,将至达。唐子之大父郎中号于众曰:‘贼至必屠,其俯首而死乎,抑杀贼而死乎?众皆愤曰:‘宁杀贼而死。其后三攻三却之,终不能拔。”唐甄称张献忠屠梁、万,事在崇祯十三年(1640年),其他史料中尚不得见。而唐甄之说最能接近事件的真相,不仅因为唐甄生活的时代距离张献忠叛乱的时代相近,更重要的,是唐甄的故乡达州,与张献忠行经的万州、梁山距离极其地近,所以达州人对发生在临近的事情,理当是最清楚不过的。那么,唐甄所称张献忠屠梁、万,屠江夏之民,长江为之壅,亦为实情。据四川彭山江口镇明末战场遗址最新考古发掘,除了发掘出大量的金币、银锭、金册、铜钱等府库财宝,还发掘出大量的戒指、耳环、发簪等民间妇女佩戴的金银首饰。尤其是后者,充分说明其来源应当与杀人夺财有密切关系。唐甄以最近的、发生在其故乡的、自己亲人经历和参与的屠城者的例子,来说明屠城的行为,终将把广大无辜人民逼为强大的反对力量;粗暴的屠城者终究不可能获得成功。

唐甄再言张献忠之罪恶和痴心妄想,道:“昔者张献忠驱江夏之民于江,驱华阳之民于江,江夏之江壅,华阳之江不流。积手与山齐,积肝与山齐,积耳与丘齐,积鼻与丘齐。”唐甄此语,采用了文学修辞的描述,但结合其他史料,皆有据可寻,亦可谓为实录。张献忠大肆屠杀,仅《潜书》,唐甄就两次提及屠梁、万,也两次提及屠江夏、屠成都。崇祯十三年,张献忠从达州入成都,十四年春再折回又途经达州,在左良玉的追击下,一路东行,攻城略地,先后陷郧阳、襄阳、信阳,又南下陷亳州、合肥、庐江等城。崇祯十六年(1643年)张献忠连陷广济、蓟州、黄州、麻城,又取汉阳,陷武昌。《明史·张献忠列传》载:“执楚王华奎,笼而沉诸江,尽杀楚宗室。录男子二十以下十五以上为兵,余皆杀之。由鹦鹉洲至道士袱,浮觜蔽江,逾月,人脂厚累寸,鱼鳖不可食,献忠遂僭号。”据此,张献忠在占据武昌期间杀人,积尸堵塞长江,又非唐甄一人所云,亦当为天下人所共知。唐甄在《止杀》篇再次阐述“若我生逢斯时,所熟闻之者:张献忠空江夏之民,尽蹙之于江,江水千里不可饮。”又合于《明史》之说。旋即,左良玉大军逼近武昌,湖北各州县义军纷起,张献忠弃武昌南下,扰乱湖南、江西、广西多地,屠永州,发杨嗣昌祖墓,可谓暴虐之极,人神共怒。明年(崇祯十七年),张献忠复从夔州入川,由长江水道破重庆,进据成都,僭号大西国王,改元大顺,冬十一月即皇帝位。

在《止杀》篇,唐甄接着讲述他所熟闻的张献忠杀人故事:

及其据成都,成都屋宇市货之盛,比于姑苏钱塘,皆尽屠之。遣兵四出,杀郡邑之民。恐其报杀无实,命献其头。头重难致,命献其手。道涂之间,弥望更多山丘;追而视之,皆积头积手也。蜀民既无可杀,饮食作乐,亦为不乐,乃自杀其卒。是时献忠之卒百三十万人,先杀其新附者;已过大半,又无可杀,方欲杀延安初起之人,而身已为禽矣。献忠之杀人也,告于天日:“天生百物与人,人无一物报天,不杀何用。欲杀尽蜀民,乃出杀中原,杀吴楚,杀闽越,杀滇黔,杀尽四海之人。自开天辟地以来,生民之种,自我杀尽,此后无复生人。”其志愿乃尔也。自周秦以来,杀人之毒,至此为极。

唐甄于《仁师》篇外,再次指证张献忠屠戮成都之罪状。成都的繁盛,与江南无异,张献忠竞屠民殆尽。张献忠将成都居民杀尽后,又遣兵四处追杀,屠尽郊区州县之民;再集所杀之头、手于一处,以致头、手如山丘。这些杀人情节,亦见于其他诸史。《蜀龟鉴》引欧阳直《蜀警录》称,张献忠以杀人多少而定军功:

“凡据山寨者为叛斩捕,必尽逐杀;伪(按,当作违)令者城乡悉屠,幼男女不计。手掌一双准一功,官为核验。凡州县军官衙门人掌山积。唯成都人掌几于假山之万矗千峰,一纪功一为官……有一卒日杀数百人,擢都督。”其屠杀之状,有更甚者。《蜀碧》《滟滪囊》等,皆有如唐甄之所记,而更多残虐之名,如割手足、分夹脊、枪背、火炙、抽筋、碎肝、剝皮等,不见于唐甄之书;而《蜀难叙略》《蜀碧》《蜀破镜》《蜀龟鉴》等,皆有记载。张献忠嗜杀人,以至于蜀民被杀尽而无人可杀,于是先杀新附者,再杀追随其多年的部下。张献忠的名言“天生百物与人,人无一物报天”是记张献忠的各史家都必入典籍的,其后数语略有差别。这个故事,也就是著名的“六谕言”(又称“圣谕碑”)或“七杀碑”之前半部分。如《蜀碧》:“贼自为《圣谕》六言云:‘天以万物与人,人无一物与天,鬼神明明,自思自量。”并命右丞相严锡命作注解,刻诸石。《蜀破镜》亦载如此。“六谕言”与另一众所周知的传言“七杀碑”有类似或是混淆之处,传说中的“七杀碑”全文为“天生万物以养人,人无一物以报天。杀杀杀杀杀杀杀!”“六谕言”则诸史籍已很清楚,更有成都少城公园陈列的一块石碑,传言即为张献忠“七杀碑”,1935年《华西边疆研究学会杂志》刊印的《一九一一至一九一二年四川的革命》存留了此碑的照片,文字残缺不全,可以确定其时间在明末,地点出自成都县衙。据残存的笔画,已能确定为“六谕言”。无独有偶,曾广泽《“圣谕碑”与“万人坟”——汉州历史文物考辨》一文,介绍了英国传教士董宜笃发现,后陈列于广汉房湖公园新出土一件文物,字迹清晰可辨,即为“六谕言”碑。法国传教士古洛东所著《圣教入川记》,也记载“献忠复以己意作成谚语……其谚云:‘天造万物为人,而人受造非为天。”诸说差异较小,则亦当可证。关于“七杀碑”,史籍无载,仅见诸传言,未见实物,其真实性尚待新史料新发现去证实。

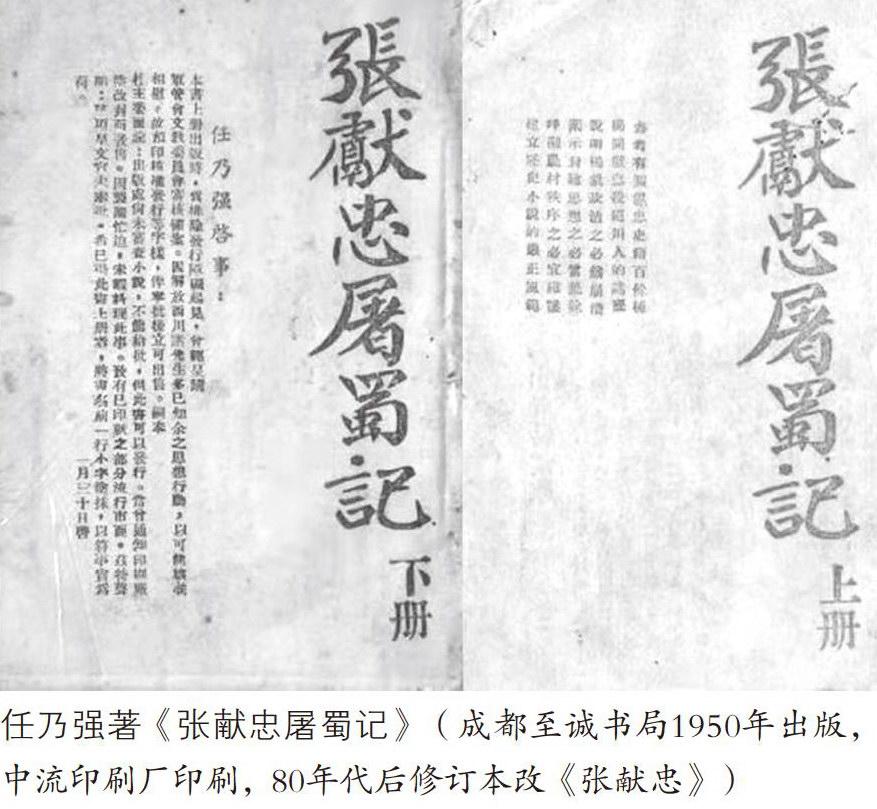

对于张献忠屠蜀,任乃强先生有评价云:“人行无绝对之善恶。谓张献忠生性狂悖者,妄言也。方其初据蜀府,亦有子阳玄德之志,特才气度不如耳。由此措施,足知并无屠蜀之意。《蜀碧》谓‘陷成都,大杀三日。然则何恨于蜀人而屠之,又何爱于云祚而存之半月?昔人著书,恣意訾誉,而忘其不通如此。”任先生认为明清之际,著书者随意编纂,形成了张献忠类似于癫狂式的屠戮,于情于理,都是讲不通的。作为历史学家,任先生耗费几十年,经历了在20世纪风云变幻的不同历史时期,其历史小说《张献忠》(初名《张献忠屠蜀记》),为读者大体上较为公允地呈现了张献忠这个历史人物。在全书结尾,任先生总结道:“清初诸野史于献忠据蜀前后,记述甚多,详略互异,各信所闻,各崇所美,遂多出入诽抵之处,使后来之抄纂者沿讹传讹,莫能是正。本书特为考订,期扫《蜀碧》等纂辑之陋,还诸历史本貌。”任先生《张献忠》一书,初创于20世纪40年代,其时当是站在情理与事实的角度,从正常人的思维模式,提出自己的观点,认为旧时关于张献忠将川人屠杀殆尽的种种说法失于偏颇。不过也要看到,进入新中国后的很长一段时间,研究者们几乎一致地从各个层面否定张献忠杀人。如孙次舟《张献忠在蜀事迹考察》一文说“封建统治者一贯利用伪造历史对农民起义军进行诬蔑,甚至把自己屠杀人民的血腥罪行也一并推到农民义军身上。《明史·张献忠列传》的诬妄,只算封建统治者监修的史籍中的一例罢了。”谢国桢撰文称“当时所谓张献忠欢喜杀人‘醉柔而醒暴,无日不杀人。尤其是献忠帝蜀以后,杀人更多,光成都一带处就杀了百万人,四川的人口去了十分之八,等等的话,这当然是统治阶级的诬妄宣传,我们由历史上的观察献忠两次入蜀,并不妄杀人,作了皇帝之后,正该是安定人心的时候,何以反杀起人来?可见献忠所杀,完全是豪绅地主阶级;而且是两个集团作阶级斗争,地主劣绅迫着农民军走上这条道路。”孙祚民先生认为:“封建统治阶级所说献忠‘嗜杀,一日不杀人,辄悒悒不乐……都是毫无事实和科学根据,根本不足置信的恶毒诬蔑。……献忠在四川所杀戮的,绝非如《明史》及其他有关各书所记是不论对象,一概斩尽杀绝,而主要是明朝的宗室、官僚,尤其是对起义军进行疯狂反扑的地主武装。……献忠所杀戮的不会很多,因为像明朝宗室、官僚为代表的地主阶级,其人数在广大人民中,究竟是占很少比例的。”以上诸家之说,当是受到阶级斗争论干扰而作出的结论。胡昭曦先生《有关张献忠起义的新见资料——简介(五马先生纪年)》还介绍道:《五马先生纪年》“是道光二年(1822年)四川简州(今简阳)傅锦涛转录康熙时傅迪吉手稿的一个抄本。现藏于四川省图书馆。……傅迪吉生于明天启七年(1627年),崇祯十七年(大西元年、顺治元年、1644年)张献忠起义军再次攻入四川,傅迪吉年18岁,他亲眼见到起义军在简州一带的活动。”这个抄本现在作为《圣教入川记》的附录,使得广大读者更方便窥见其真容。胡先生《张献忠屠蜀考辨——兼析“湖广填四川”》就首次利用了这个抄本。他依据《纪年》提供的新史料得出的结论是:“起义军确是杀人了;起义军并不是‘逢人就杀‘杀得鸡犬不留。傅迪吉本人的存活,就是明证。……这些记述,透露出起义军并不妄乱杀人,也相当有纪律,是很可珍贵的资料。”只是《五马先生纪年》抄本中的一些记载,却正好为本文所引唐甄的记载,提供了一个新的佐证。

唐甄《潜书》之《仁师》《止杀》篇,皆云“积头与山齐”“积手与丘齐”,除前文所举常见史料之外,《五马先生纪年》也有如许记载,其中有一细节描写,尤令读者胆寒:“(顺治乙酉)……可怜城中遇难,与乡间大不同;若在乡间,纵逃不出,犹能东奔西走也,有须臾之缓,城中寸步难移,惟束手待毙而已。从来一治一乱,天道之常,后之人当以此为鉴,乱世切莫居住城池。”看似寻常之语,平淡之告诫,却将身处绝境、无可遁逃的惶恐心境道得淋漓尽致,亦见张献忠军队进入州县后,实施了恐怖政策。其中有云:“及至地方,荡然一空,止见尸横遍野,河下不见一人。湾中止有一两手俱剁者,洗贼不杀,云:‘大营去了好几日。前日又有四个马兵来,问我过大河之路,我指去了。至家,房屋尽烧,和尚尽杀。”从这个普通人的记录里,我们真就见到了被剁掉手的人。这与唐甄所说,又暗自吻合了。而对一些学者“剁了手还能存活吗?显为诬妄之语”的说法,这当是个有力的反驳。

唐甄叹息道:“自周秦以来,杀人之毒,至此为极。”《天问阁集》卷上《周凤翔传》载:“李长祥曰:‘李自成张献忠并为之巨害,而李自成之害更大,献忠毒极矣。伤残豫楚,纥威全蜀,号令一朝,白骨千里,不可言矣。”唐甄与其舅父,做出了同样的定论。唐甄进一步提出,假如张献忠取得天下,亦当堂而皇之地立宗庙、兴礼乐,得群臣阿谀,史官赞颂,必谓德比唐虞、功高汤武。纵使罪恶累累,也逐渐被人遗忘。但人能忘其毒,天不会忘其毒。他用佛家因果报应的理论,指出“天道好还,不可不信,不可不畏。杀人之子孙,亦或杀其子孙;戮人之宗族,亦或戮其宗族。天伏其诛,鬼蓄其厉,不可以贵免,不可以力除也。”唐甄内心悲天怆地的痛苦,只得寄托于报应。他认为,这种杀人恶魔,老天和神灵都将会诛灭他们的,这是任何富贵、任何权力都不能阻止的。

综上,唐甄《潜书》中有关张献忠大肆屠杀的记载,为我们研究张献忠提供了作为亲历者的宝贵史料,尽管在数十百年来张献忠研究领域未能引起足够的重视,但作为亲历了那个时代的学者,他的记载,与当时及后世若干同类著述,实相符契,其价值不容忽视。