乡村振兴下民族地区乡村治理创新的目标模式及实现路径

2019-02-02王猛

【摘 要】 民族地区乡村治理创新是实现民族乡村振兴的重要保障,其核心是推进民族乡村治理体系与治理能力现代化。乡村建设、乡村组织、乡村服务、乡村福利和乡村秩序作为理解乡村治理创新的五种路径,分别对应了民族乡村治理创新的五种目标模式:现代型乡村、自治型乡村、服务型乡村、福利型乡村与和谐型乡村。推动民族地区乡村治理创新,需提升乡村建设能力、激活乡村社会组织、创新乡村服务形式、保障乡村社会权利与整合乡村治理资源,以实现民族乡村振兴。

【关键词】乡村振兴;民族乡村;治理创新;目标模式

【作 者】王猛,西南大学政治与公共管理学院讲师。重庆,400715。

【中图分类号】D63 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)06-0075-008

一、引 言

民族地区乡村治理既关系到民族地区的和谐稳定,也关系到国家治理体系的完善与治理能力的提升。当前,民族地区乡村正处于急剧的转型变迁时期,其乡村治理存在乡村加速衰落[1]、公共服务供给不足[2]、乡村自治水平不高[3]等问题。因此,在乡村振兴战略背景下,推动民族地区乡村治理创新是重要而紧迫的课题。

民族地区社会治理在主体、环境和能力方面具有区别于一般地区的特殊性。[4]因此,需基于民族地区乡村的特殊性进行有针对性的治理创新。现有关于民族地区乡村治理创新的研究,主要沿着结构与路径两条线索展开。结构视角强调构建多元治理格局、完善民族地区乡村治理体系,如建构内源性与现代性相统一的民族乡村治理模式[5],以及完善乡村权力结构[6]、社会组织网络等。路径视角重视丰富乡村治理形式、提升民族地区乡村治理能力,如发挥村级组织[7]、乡贤参与[8]、村规民约[9]、民间信仰与乡村文化[10]的功能和作用,增强社会资本。

总体来看,尽管现有研究从结构和路径两层面对民族地区乡村治理创新进行了分析,但仍存在整合性框架缺失与研究议题碎片化等问题。这使得对民族地区乡村治理创新逻辑与模式的讨论还存在一定程度的混乱。另外,既有研究对乡村振兴战略与民族地区乡村治理创新的关注不足。因此,本文在构建民族地区乡村治理创新的整合性框架基础上,试图解答以下问题:在乡村振兴战略下,民族地区乡村治理创新的基本价值与目标模式是什么?如何完善体制机制以实现民族地区乡村治理创新?

二、民族地区乡村治理创新的分析框架

(一)民族地区乡村治理的一般性与特殊性

理解民族地区乡村治理创新,需要澄清民族地区乡村治理呈现的一般性与特殊性。一方面,与城市治理相比,民族地区乡村治理呈现出“乡村属性”;另一方面,与非民族地区相比,民族地区乡村治理又呈现出“民族属性”。这意味着,民族地区乡村治理既具有乡村治理的一般特征,又具有民族治理的特殊情况。

民族地区乡村治理的“乡村属性”是由当前的城乡二元结构决定的。突出表现为以下特征:一是农村“空心化”问题突出,包括人口、产业、地理和文化空心化等问题。[11]二是乡村治理资源的缺乏。因“空心化”问题所导致的人口流失、产业发展滞后等问题,加之乡村治理形式单一化以及村民参与程度较低,基层政权和村级组织在乡村治理中的作用发挥不明显。三是公共服务供给不足。表现为农村地区在基础设施建设、生活保障、社会福利等方面与城市间的较大差距。

民族地区乡村治理的“民族属性”是由其特殊的治理情境决定的。表现为:首先,治理主体的民族性。民族地区乡村少数民族众多,并具有浓厚的族群意识和宗族观念。这既可以转化为整合社会资本的有效力量,也可能成为基于本族利益而阻碍村民自治的消极因素。其次,治理目标的多样性。一方面,民族乡村治理既要实现乡村振兴,还要维护民族地区稳定,推进民族团结和实现民族繁荣;另一方面,我国民族多样性、多民族混居的特点,决定了在乡村治理中要注意平衡和兼顾同一地区不同民族的价值诉求。最后,治理环境的特殊性。一般说来,民族地区乡村多处在自然条件恶劣和地理环境封闭的偏远区域。供给半径更长使得公共服务非均衡化的特点更加明显;而受区域环境的局限,民族地区乡村在资源开发、环境治理、产业发展等方面则面临较大的障碍。

(二)民族地区乡村治理创新的分析框架

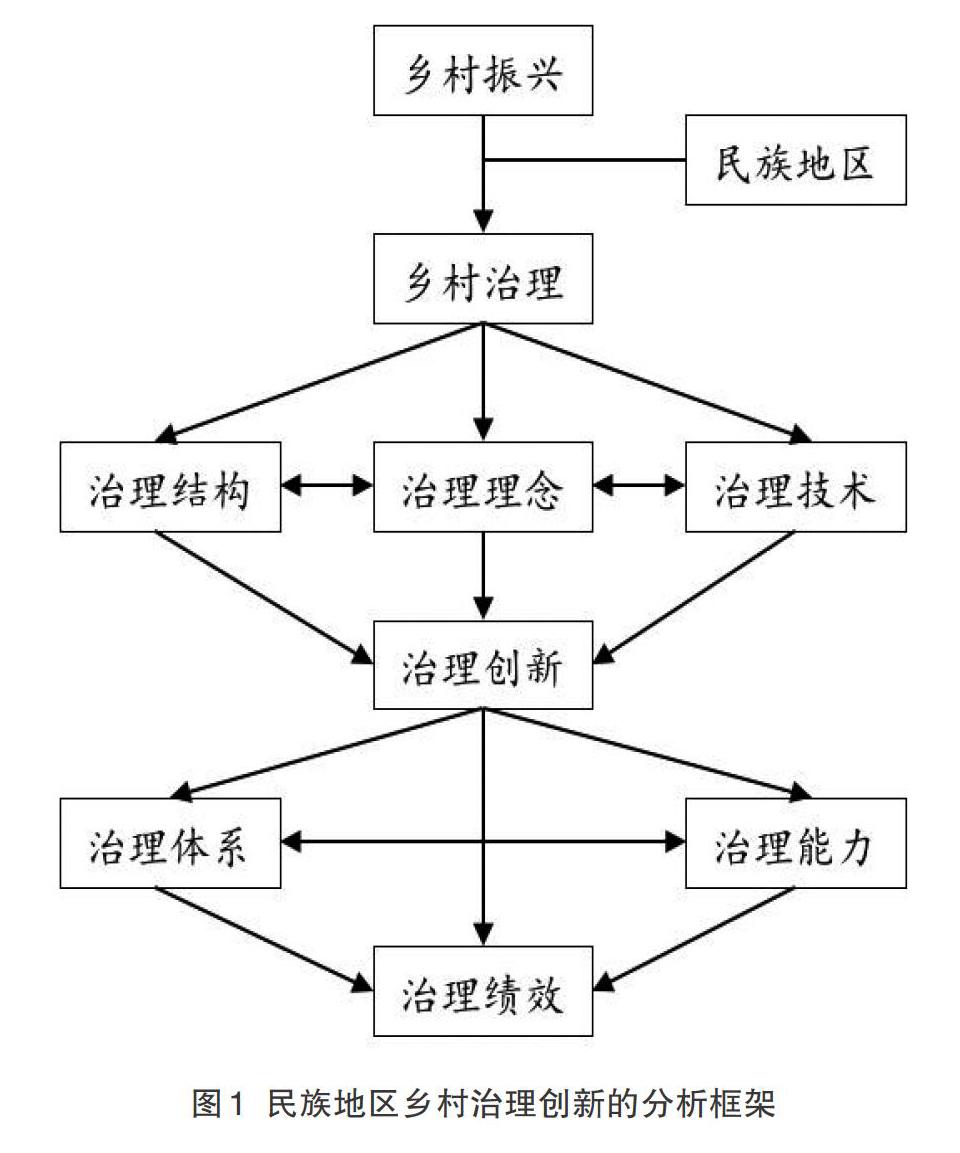

民族地区乡村治理创新是基于特定的乡村治理情境而进行的治理理念、结构和技术的调整变革,以实现民族乡村治理体系和治理能力现代化,提高乡村治理绩效的适应性过程。如图1所示,乡村振兴战略的提出,改变了民族地区乡村治理的基本情境。一方面,有效的乡村治理是民族地区乡村振兴的重要保障,要求民族地区乡村进行体制机制创新,以适应乡村振兴对乡村治理能力的要求。另一方面,鄉村振兴是民族乡村治理创新的目标和方向。乡村治理要围绕“五个振兴”突出解决民族乡村在乡村建设、环境治理、产业发展、文化建设和公共服务等方面的突出问题。

治理创新包括治理理念、治理结构和治理技术创新三个层面的变革。[12]这意味着民族地区乡村治理不仅需要在治理目标和方向上由“发展原始乡村”向“建设现代社区”转变;还需要优化治理要素之间的结构和关系,打造共建共治共享与多元化的现代乡村治理格局,推动民族地区乡村由“传统管理”向“现代治理”的转变;也需要在具体操作层面运用现代治理技术,提升民族地区乡村治理的精细化水平。推进民族地区乡村治理创新,包括乡村治理体系现代化与乡村治理能力现代化两个维度,其核心目标是提升民族地区乡村治理绩效。因此,推动民族地区乡村治理创新是实现民族乡村振兴的内在要求和重要保障。

三、民族地区乡村治理创新的五种途径

(一)乡村建设与民族地区乡村治理创新

乡村建设是现代乡村的形成过程。现代乡村建设“不能把乡村看作城市来建设”,“要以村落的多重空间为基础”和“避免传统‘现代性理论的束缚”。[13]近代以来我国乡村建设的历程更多地表现为以城市文明为尺度对乡村进行“变革”与“改造”。在很大程度上,乡村只是作为城市的“附庸”而存在,成为待改造的对象,而丧失了其“主体性”。[14]而现代乡村建设是基于社区共同体(community)理念,在尊重乡村自身独特价值的基础上,构造具有差异化与异质性的现代社区。现代乡村呈现独立性,并具有较强的乡村治权及资源整合能力。相对而言,民族乡村在全球化、城市化和市场化进程中容易出现价值迷失和认同危机,失去文化个性。[15]因此,在乡村建设中更要重视和挖掘少数民族乡村所蕴含的文化价值与治理资源。

乡村建设包括乡村职能和乡村能力两个层面。一方面,从乡村职能来看,对乡村进行治理是乡村建设中的一项主要职能。推进乡村治理创新是实现乡村建设目标的重要途径。当前,民族乡村正处在急剧的变迁与转型之中,乡村振兴和乡村治理中面临的问题也更突出和特殊。因此,乡村治理现代化是推进民族乡村建设和实现民族乡村振兴的重要基础。另一方面,从乡村能力来看,现代乡村区别于传统乡村的最显著特征是其拥有较强的乡村能力。米格代尔(Migdal)在讨论国家能力时指出,国家能力包括渗入社会的能力、调节社会关系、提取资源,以及特定方式配置或运用资源等。[16]5而作为一级独立治理主体的乡村,同样存在资源汲取与社会整合两项核心能力。民族乡村治理不仅要充分汲取在地的人力、物质、组织和文化资源,还要利用民族乡村中形成的正式或非正式的关系及网络、整合乡村社会资本。

(二)乡村组织与民族地区乡村治理创新

乡村组织是乡村治理与乡村振兴的重要主体,能够扮演衔接村民与基层政权的中介和桥梁,其在乡村治理中具有价值性与工具性两个层面的功能。在价值层面,乡村组织可以通过动员整合村民,制衡监督基层政权与防止国家权力过度渗入乡村,最大限度地保障乡村社会作为一个独立领域和社会空间,改变国家权力试图全面控制社会的“单轨政治”逻辑而形成“双轨政治”。[17]在工具层面,乡村组织可以成为民意表达的渠道、利益维护的载体和矛盾化解的主体。民族地区乡村组织“延伸和部分替代了政府在民族地区基层公共管理与公共服务领域的职能”[18],具有促进民族乡村发展、维护乡村稳定的功能。

民族地区有利用传统社会组织进行乡村治理的传统,如侗族的寨佬会、瑶族的石牌组织、仫佬族的冬组织、基诺族的长老组织等。近年来,民族乡村还出现了新型农村经济合作组织、专业合作社、乡村综合服务社、乡贤会,以及屯长制组织、党群理事会、老年人协会、妇女中心户等新型社会组织。[19]因此,乡村组织路径下的民族乡村治理创新,要积极培育和发展乡村组织,激发社会活力,努力建设具有强大自治能力的乡村社会。

(三)乡村服务与民族地区乡村治理创新

乡村服务是乡村公共事务管理与社区公共产品供给的过程。改善乡村服务是提高农民生活质量、促进农村发展的重要保障,是推动乡村振兴的动力。目前我国农村公共服务供给不充分、城乡公共服务不均等的矛盾还比较突出。因此,补齐公共服务短板、完善农村公共服务体系、推进城乡基本公共服务均等化是民族地区实现乡村振兴的重要要求。

目前对乡村公共服务的理解多集中于政府层次,而忽略了乡村本身的生产和供给。一方面,乡村服务是由政府向乡村地区供给的公共服务,其核心是实现城乡基本公共服务均等化;另一方面,乡村服务是由乡村供给的社区公共产品,其核心是实现在地生产与乡村自给。因此,乡村服务是以公共需求为导向,以乡村公共利益为目标,政府与乡村等主体努力提供高质量公共产品的过程。乡村服务路径下的民族乡村治理创新,一方面,要推动民族地区的基层政府更加重视公共服务和社会治理职能,实现由“控制型政府”向“服务型政府”的转变;另一方面,要通过民族地区乡村经济发展,提高社区服务与产品的自我供给能力与水平,丰富乡村公共服务供给形式。

(四)乡村福利与民族地区乡村治理创新

乡村福利是相较于乡村服务更为宽泛的概念,是为解决居民正式社会保障和乡村公共服务不足而提供的补助性安排。乡村福利实质上是一种“去商品化”(de-commodification)的“反向保护运动”[20],是乡村居民个体不受收入及购买力影响而享受的基本社会权利。因此,乡村福利是促进村民福祉的公共行为,是实现乡村和谐与社会稳定的重要治理工具,也是实现乡村振兴的基本条件之一。

近些年来,随着农村经济的发展,一些发达农村地区出现了“村级福利”现象。[21]这些村级福利包括乡村为村民提供的物质产品、免费旅游、升学奖励、垃圾清运、医保缴费等。而村委会、农业合作社、村民理事会及农户家庭等非政府主体在乡村福利供给中发挥了越来越重要的作用。乡村福利的主要目标是为了实现乡村社会公平,增进社会团结,而乡村福利状况决定了乡村治理水平的高低。因此,乡村福利路径下的民族乡村治理创新,需要将民族乡村的福利项目和民生工程上升为建设“福利社會”的高度,探索具有民族区域特色的福利乡村模式。

(五)乡村秩序与民族地区乡村治理创新

乡村秩序是乡村社会结构要素之间平稳有序互动而形成的均衡状态。[22]5良好的乡村秩序是乡村社会稳定与乡村关系和睦的理想状态。哈耶克(Hayek)在讨论人类发展时,曾区分了人类秩序的两种形态:“自发秩序”和“扩展秩序”[23]2。乡村治理亦存在这两种秩序形态。乡村治理的自发秩序,是基于乡村自身所蕴含的价值规范、信仰、习俗、权威及其形成的权力文化网络所促成的“内生型秩序”。而乡村治理的扩展秩序,则是国家政权渗入乡村社会的结果,是作为国家在基层代理人的农村基层政权运用国家权力而达致的均衡状态。[24]两种不同秩序,意味着“自下而上”与“自上而下”两种建构乡村秩序的不同逻辑。

近代以前的乡村治理以伦理为核心规则,并形成了中国传统乡村社会的“礼治秩序”[25]。中华人民共和国成立后,国家权力全面渗入乡村社会。但随着人民公社的解体,国家权力对乡村社会的控制力有所降低,转而依靠其代理者基层政府和村委会,来实现对乡村社会的管理。长期以来,民族乡村形成了自身独特的秩序逻辑和治理模式。但随着“国家在场”的不断深入,民族乡村出现了如家族组织分化、权威格局重组和社会规范嬗变等问题。[26]民族乡村秩序亦处在重建之中。因此,乡村秩序路径下的民族乡村治理创新,一方面,要处理好国家(基层政权)与乡村社会的关系,保持国家权力对乡村社会的适度控制力,重建乡村治理的政治秩序;另一方面,要整合利用乡村社会内部的治理资源,提高乡村自身对乡村社会的自控能力,复苏乡村治理的自发秩序。

四、民族地区乡村治理创新的目标模式

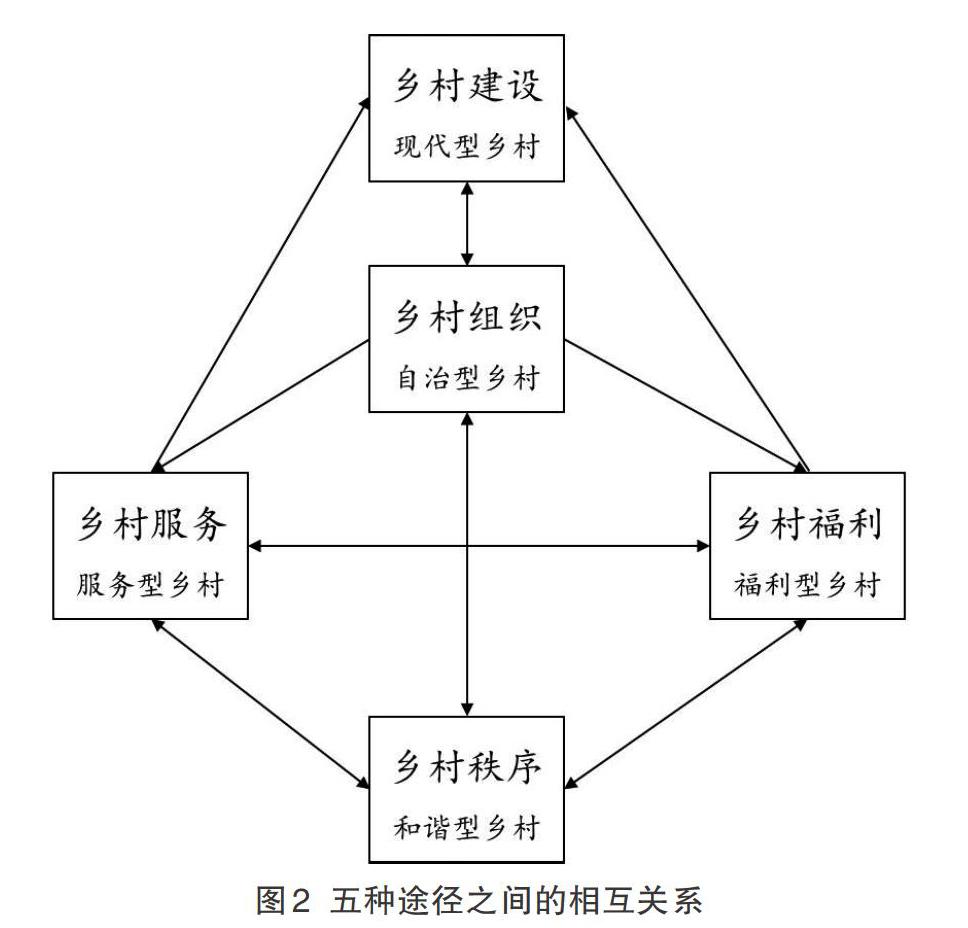

在前文分析的基础上,我们对五种路径下民族地区乡村治理创新的基本价值、核心制度和目标模式进行了总结(见表1)。乡村建设路径,是以构建美好生活为基本价值,通过完善民族乡村治理体系与提升民族乡村治理能力,建设符合现代社区要求的 “现代型乡村”。乡村组织路径,其基本价值是实现民族乡村的自我管理与自我服务,通过促进乡村社会组织发展,实现乡村组织与基层政权的良性互动,提高乡村组织解决乡村事务的能力,建设自治型乡村。乡村服务路径,是以促进城乡之间、民族地区与非民族地区之间的基本公共服务均等化为基本价值,通过构建多元化的公共服务供给格局、创新乡村公共服务形式,建设服务型乡村。乡村福利路径,则以促进民族乡村内部的社会公平为基础,通过提供补助性的公共产品和公益服务,保障乡村居民的社会权利,构建福利型乡村。而乡村秩序路径,以保护乡村社会稳定与乡村关系和睦为价值追求,其核心是重建民族地区的乡村秩序以提高对乡村社会的管控能力,构建和谐型乡村。

需要说明的是,五种理解民族地区乡村治理创新的途径并不是平行展开的,而是存在自上而下的层次差异的(见图2)。乡村建设处于乡村治理创新的理念层次,其核心是将乡村治理的过程作为乡村职能和乡村能力建设的过程。乡村组织之所以处于乡村治理创新的结构层次,是因为其具有调整国家与乡村社会权力关系、形塑乡村治理结构的重要功能。乡村服务、乡村福利与乡村秩序皆属于乡村治理创新的技术层次,核心是通过构建乡村公共服务体系、保障和改善乡村福利,确保民族乡村的和谐稳定。

另外,如图2所示,乡村组织、乡村服务、乡村福利与乡村秩序是现代乡村建设的支撑。而乡村组织既是建设服务型与福利型乡村的重要主体,也是维护乡村秩序的关键力量。同时,通过完善和提升乡村服务与乡村福利,也能够保障乡村社会的稳定和谐。因此,不同途径和目标模式之间是相互关联、相互促进的。在民族地区乡村治理创新的实践中,需要同时从上述多个途径展开。

五、民族地区乡村治理创新实现路径

(一)提升乡村建设能力,构建现代化民族乡村治理体系

提升民族鄉村建设能力,在结构上,要提高民族乡村的规则治理、动态治理、民主治理与风险治理能力。其关键是要完善以村规民约为代表的治理制度与规则以保障乡村治理的规范运行。在实际的民族乡村治理实践中,要注意平衡好乡村治理中的活力与秩序。在内容上,民族乡村要提高其在产业发展、环境治理、文化建设、公共服务等方面的治理能力,进而实现“五个振兴”的统一。

构建现代民族乡村治理体系的核心是创新民族乡村治理体制。首先,处理好基层政府与乡村社会的关系、城镇社会与乡村社会的关系。在处理基层政府与乡村社会的关系上,基层政府要主动放权并赋予民族乡村自主治理空间,改变目前行政主导的单中心乡村治理模式。在处理城镇社会与乡村社会的关系上,要防止将民族乡村治理体系“城市化”,民族乡村治理具有其特殊性,不能简单套用城镇社会的治理制度、治理结构与模式。其次,优化乡村治理的内部结构。既要完善以村委会、经济合作组织及乡贤理事会等乡村组织为核心的组织体系,还要完善乡村治理的组织建设、治理参与、治理评价等制度。最后,综合利用自治、法治与德治三种治理方式,构建“三治合一”的乡村治理体系。少数民族乡村有丰富的伦理道德与自主治理资源。当前,少数民族的传统规范在市场经济、法治化的背景下正受到一定的冲击,因此,挖掘和整合民族乡村资源和权威,强化道德约束、法律规范与自主管理的协同作用。

(二)激活乡村社会组织,打造多元化民族乡村治理格局

首先,挖掘和保护少数民族传统社会组织的功能。传统社会组织是民族乡村治理中的重要组织资源。侗族的寨佬会、瑶族的石牌组织、京族的翁村等都是典型的传统少数民族组织,在其本族治理中具有重要作用。但受乡村转型的影响,一些传统社会组织存在治理功能消失、与现代乡村治理价值和功能不契合等问题。因此,亟需促进少数民族社会组织的创造性转化[27],充分发挥其在维护乡村秩序、保护与传承民族文化等方面的作用。

其次,引导和规范民族地区新型社会组织。在民族乡村治理中,新型社会组织具有“解决政府纵向治理能力不足与横向治理能力缺失”的双重作用。[17]这些新型社会组织既有为促进乡村经济发展的各类经济合作组织,也有依托乡村权威和能人所建立的议事组织。但这些新型社会组织在民族乡村治理中也面临合法性困境、正当性困境、高成本困境和独立性困境。[19]因此,民族乡村治理要积极吸纳新型组织资源,保障新型社会组织参与民族乡村治理的正当性和独立性。

最后,支持和培育民族地区乡村社会组织。民族地区要重点支持和培育公益慈善类、乡村志愿服务类和文化教育类社会组织在社区治理、养老服务、文化传承、环境保护、慈善事业等领域的作用。同时,完善对民族乡村社会组织的资金支持、税收优惠、优先参与购买服务、教育培训等支持培育制度。

(三)创新公共服务形式,推进民族乡村公共服务均等化

首先,民族地区政府要强化乡村公共服务供给责任,建设服务型政府。民族地区政府要将公共资源更多地向公共服务倾斜,以发展乡村社会事业和解决民生问题为重点,在人力、物力和财力等方面注重向公共服务薄弱的民族乡村地区倾斜。其次,民族乡村要积极推动产业转型与壮大集体经济,为实现乡村服务自我供给提供物质基础。同时,积极引导民族乡村社会组织与公民参与基础设施、环境治理、村容改造、社区服务、农村养老等乡村服务建设。最后,鼓励多主体参与,丰富乡村公共服务供给形式。科层、契约和网络是公共服务供给的三种典型形式,分别对应了公共服务行政化、市场化和社会化三种模式。协同合作是公共服务供给的理想状态。因此,要依据民族地区乡村公共服务的需求和属性,进行多样化的公共服务供给制度安排。在民族地区乡村医疗卫生、文化教育、社会保障、环境整治等领域推进政府购买服务,积极发展公私合作、PPP等模式。

(四)保障乡村社会权利,探索特色型民族乡村福利模式

民族乡村福利供给要兼顾一般性与个性化需求。政府在福利供给中呈现统一性,主要解决一般化的福利需求;社会在福利供给中呈现差异化,主要解决个性化的福利需求。因此,要构建“政府主导、社会补充”的民族乡村福利模式。

首先,要明确乡村福利中政府的主导责任和社会的补充义务。民族地区政府要建立完善的规章制度,并加大对社会福利机构在政策、资金等方面的支持,监督并保障福利政策在民族乡村的落实。村委会、农村集体经济组织、农村经济合作社、农民合作组织等社会组织可以利用准市场或社会化机制共同举办社会福利机构,使得民族乡村福利供给呈现稳定有序状态,最大限度地实现乡村公共福祉。其次,要构建完备的民族乡村福利保障体系。具体包括民族乡村家庭最低收入保障体系、教育福利体系、医疗服务体系、就业福利体系、特殊群体福利体系和公益事业福利体系等。最后,积极推动村级福利发展的同时注意防止其消极作用。村级福利具有保障村民社会权利、促进民族乡村内部公平等积极作用。随着乡村振兴与脱贫攻坚的深入实施,民族地区的村级福利现象也将逐渐增多。因此,既要在有条件地区发展乡村福利,又要防止因提供村级福利而带来的村级债务及“福利病”等消极影响。

(五)整合乡村治理资源,重塑稳定和谐的民族乡村秩序

重建民族乡村秩序的核心是处理好国家政权与乡村社会的关系,实现国家政治秩序与乡村自发秩序的良性互动。因此,民族乡村秩序的重塑存有“国家整合”与“社会整合”两种路径。[28]前者强调国家权威对乡村社会的渗入,以及法律规范在纠正乡村失范行为中的作用;后者强调乡村资源对乡村治理秩序的支撑,以及乡村社会结构要素的良性生长和互动。

一方面,要构建适合民族乡村的公共权威系统。正式的国家法律权威是乡村治理有效的重要保证。应明确赋予和强化基层乡镇政府、村委会在维护乡村秩序方面的法定地位。针对乡村治理的失序情况,要加强相应的法律制度建设,并保障其在民族乡村的有力执行,并通过法律权威来纠正民族乡村治理的失范行为。

另一方面,要有效整合民族乡村内部的人力、组织和文化等資源。民族乡村的乡贤、长老或寨主等兼具社会教化与纠纷解决的双重功能。因此,要积极培育新乡贤,丰富民族乡村秩序重建的人力资源。而动员和依靠乡村社会组织,不仅为重建民族乡村秩序提供良好的组织基础,还可以确保乡村振兴的可持续性。文化在乡村秩序和乡村治理中具有支撑和引导功能。要将民族乡村的村落规范、族群意识、民族心理认同、宗教文化等转化为适应现代民族乡村治理的社区文化,发挥其在稳定乡村秩序中的积极功能。

总之,民族地区乡村治理兼具“乡村性”与“民族性”。这意味着民族乡村治理既具有乡村治理的一般性,又具有民族治理的特殊性。推动民族地区乡村治理创新、实现民族乡村振兴,其关键是构建现代民族乡村治理体系,提升民族乡村治理能力。民族乡村治理创新,要从乡村建设、乡村组织、乡村服务、乡村福利和乡村秩序五个途径出发,以构建现代型乡村、自治型乡村、服务型乡村、福利型乡村与和谐型乡村为目标。

参考文献:

[1] 季晨,周裕兴.乡村振兴背景下少数民族农村社会治理面临的新问题及应对机制[J].贵州民族研究,2019 (4).

[2] 覃敏良.西南边疆地区乡村治理体系创新探究[J].广西社会科学,2017(12).

[3] 徐健.西部少数民族地区乡村治理问题研究[J].贵州民族研究,2015(3).

[4] 周晓丽.基于民族地区特殊性下的社会治理理念及路径[J].南京社会科学,2014(11).

[5] 李志农,乔文红.传统村落公共文化空间与民族地区乡村治理——以云南迪庆藏族自治州德钦县奔子栏村“拉斯节”为例[J].学术探索,2011(4).

[6] 吕蕾莉,刘书明.西北民族地区村庄权力结构下的乡村精英与乡村治理能力研究——对甘青宁三省民族村的考察[J].政治学研究,2017(3).

[7] 韩旭.村级党组织建设与新时代乡村治理体制[J].人民论坛,2018(18).

[8] 白现军,张长立.乡贤群体参与现代乡村治理的政治逻辑与机制构建[J].南京社会科学,2016(11).

[9] 马敬.村规民约在西北民族地区社会治理中的积极作用[J].学术交流,2017(5).

[10] 罗彩娟.民族地区乡村治理的资源结构与整合逻辑——以马关县马洒村为例[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2016(2).

[11] 黄开腾.论乡村振兴与民族地区农村“空心化”治理[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2019(2).

[12] 王猛,毛寿龙.社会共享与治理变革:逻辑、方向及政策意蕴[J].社会科学研究,2016(4).

[13] 麻国庆.乡村振兴中文化主体性的多重面向[J].求索,2019(2).

[14] 郭晗潇.近代以来我国乡村建设的路径选择[J].社会建设,2019(1).

[15] 谭华.文化自觉与少数民族地区乡村建设[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2012(3).

[16] [美]乔尔·S·米格代尔.强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力[M].张长东,等,译.南京:江苏人民出版社,2009.

[17] 徐晓全.新型社会组织参与乡村治理的机制与实践[J].中国特色社会主义研究,2014(4).

[18] 邵志忠,过竹.民族地区传统社区组织参与农村治理研究——基于广西瑶族石牌组织的个案[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2014(2).

[19] 杜承秀.西部民族地区乡村治理中的新型社会组织及其法治化引导[J].广西民族研究,2018(1).

[20] Karl Polanyi. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times[M]. Boston: Beacon Press, 1944.

[21] 胡凯基.乡村善治视野下的村级福利[J].太原理工大学学报(社会科学版),2015(1).

[22] 贺雪峰.乡村治理与秩序[M].武汉:华中师范大学出版社,2003.

[23] [英]哈耶克.致命的自负[M].冯克利,胡晋华,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[24] 韩鹏云,刘祖云.农村基层政治合法性建构与乡村秩序重塑[J].江汉论坛,2014(10).

[25] 黄家亮.中国乡村秩序的百年变迁与治理转型——以纠纷解决机制为中心的讨论[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018(6).

[26] 苏斐然,刘祖鑫.国家在场与民族乡村秩序的变迁——以云南哀牢山罗鲁彝族村落为个案的研究[J].云南行政学院学报,2016(4).

[27] 彭庆军.乡村治理现代化视域下民族地区少数民族传统社会组织的功能——以黔东南L村侗族“寨老”组织为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2015(6).

[28] 吴思红.乡村秩序的基本逻辑[J].中国农村观察,2005(4).

THE TARGET MODELS AND PATH OF INNOVATION OF

RURAL GOVERNANCE IN MINORITY AREAS UNDER

VILLAGE REVITALIZATION

Wang Meng

Abstract: The innovation of rural governance in minority areas is an important guarantee for the revitalization of minority areas, the core of which is to promote the modernization of the rural governance system and governance capacity in minority areas. Rural construction, rural organization, rural service, rural welfare and rural order are the five paths to understanding rural governance innovation, which correspond to the five target models of rural governance innovation: modern village, autonomous village, service-oriented village, welfare village, and harmonious village. To promote rural governance innovation in minority areas, it is necessary to improve rural construction capacity, activate rural social organizations, innovate rural service forms, safeguard rural social rights, and integrate rural governance resources to achieve rural revitalization in minority areas.

Key words: village revitalization; minority village; governance innovation; target models

〔責任编辑:黄润柏〕