社会经济地位、社会资本与身心健康

2019-01-31张云武严霄云

□ 张云武 严霄云

2011年9月7日《北京晨报》报道,由于抑郁、焦虑、酒精滥用或依赖等原因,全国每年约25万人死于自杀,200万人自杀未遂,自杀已成为我国15岁到34岁青壮年人群的首位死因,自杀率是国际平均数的2.3倍。[1]卫生部2011年的一份调查显示,在企业员工中,78.9%的人有过“烦躁”情绪,59.4%的人感受过“焦虑”,38.6%的人觉得“抑郁”。[2]另外,最近媒体报道,我国成人高血压患病率为18%,患病人数将近2亿人;20岁以上的成年人中,10人中就有1人是糖尿病患者,患者总数已达9240万人,而心脑血管疾病患者超过2亿人,占我国每年总死亡人数的三分之一。[3]这些数据说明:虽然1978年改革开放以来,人们的物质生活水平有大幅度提升,但人们的身心精神水平却存在较为严重的问题。基于此,本文将人们的身心健康作为研究主题,试图分析人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响。

一、文献综述

(一)国外学者的相关研究

迄今,国外学者有关人们的社会经济地位与身心健康的研究,基本上获得了一致的结论,即以教育程度、收入水平、职业阶层为指标的社会经济地位是影响人们身心状况的重要因素,社会经济地位高的人在工作环境、接受医疗服务机会、抵御健康风险等方面明显优于社会经济地位低的人,因此社会经济地位高的人的身心状况一般优于社会经济地位低的人。[4-6]

有关人们的社会资本与身心健康的关系,自布迪厄于1986年系统提出社会资本理论以后,便成为学界研究的热点。国外许多学者通过关系网络、社团参与、社会信任测量社会资本,考察了不同国家人们的社会资本对于身心健康的影响,但研究结论并不一致。

首先,多数学者的研究发现,社会资本的建立有助于提升人们的健康水平。比如,Milyo运用美国的人口数据研究了社会资本与死亡率的关系,发现社会隔离严重的人比积极参与社会活动的人死亡率高四倍,并认为社会信任与死亡率、犯罪率密切相关。[7]Kennelly等学者研究了俄国居民的社会资本与人口死亡率的关系,发现俄国历史上的高死亡率时期出现的低死亡水平与个人的社会资本密切相关。[8]Siahpush等利用澳大利亚国家统计局的数据,分析了个人的社会资本与死亡率的关系,发现社会资本丰富的人的死亡率明显低于社会资本缺乏的人。[9]

关于社会资本对于身心健康产生积极影响的机制,主流观点主要认为:社会资本属于个人资源,个人在社会资本上的投资会给个人提供社会支持性的资源,个人直接从自己的社会支持性资源中受益从而有利于身心健康。另外,身心健康与个人受到的紧张性刺激有关,当个人拥有更多的社会网络从而拥有更多的社会支持性资源时,由于不利的生活事件和困难所带来的负面效应,会大大降低社会危险因素对个体身心状态的不良影响。[10]

但是,也有些学者的研究发现,个人的社会资本与身心健康并没有显著关联。比如,Veenstra采用加拿大的数据考察了公民参与、社会信任、认同感对于身心健康的影响,发现社会资本与精神健康不存在显著关系。[11-12]Harpham et al研究了哥伦比亚居民的精神状况,发现社会信任和团体参与对于精神健康也不产生显著影响。[13]另外,Lynch等分析了16个OECD国家的数据后也认为,个人社会资本与人口的平均预期寿命并没有显著关系,而社会资本与人口的死亡率也只是存在微弱的、不稳定的相关关系。[14]

另外,还有学者的研究发现,个人社会资本对于身心健康的影响具有两面性。科尔曼通过考察美国居民的关系网络与健康的关系后发现,密集的关系网络一方面能够给网络成员提供更多的社会支持,让成员感到精神慰藉,但是有时也会给网络成员带来心理束缚,让他们感到压力,对于身心健康产生消极影响。[15]波茨根据美国的调查数据考察了个人的团体参与与健康的关系,发现凝聚力强的社会团体,虽然能够给团体成员提供社会资源,但也会阻碍成员的创新能力和事业发展、牺牲和限制成员的个人自由。[16]

国外学者的研究说明,现实生活中,虽然人们的社会资本对于身心健康更多地具有积极影响,但有时也会存在消极影响和无显著影响。这说明了个人的社会资本与身心健康关系的复杂性,两者具体呈现怎样的关系,一方面受宏观层面的社会制度文化的影响,另一方面也受微观层面的社会资本存在形式比如关系网络特征、团体凝聚力等的影响。

(二)国内学者的相关研究

近10年来,国内许多学者也研究了人们的身心健康,但研究的问题主要集中于社会支持、关系网络、城乡流动、劳动权益对于身心健康的影响。比如:贺寨平于2002年考察了社会支持对于农村老年人身心状况的影响,发现与社会支持的数量相比,农村老年人的身心状况主要受社会支持质量的影响。[17]赵延东于2008年分析了社会网络对于城乡居民身心健康的影响,发现网络规模对于身心健康具有正向影响。[18]何雪松和黄富强等学者于2010年研究了城乡流动对于上海市移民精神状况的影响,发现移民压力对于移民的精神健康产生负向影响,而社会支持则对其产生正向影响。[19]另外,刘林平等学者于2011年研究劳动权益对于外来工精神健康的影响时发现,超时劳动、工作环境差、强迫劳动会恶化外来工的精神健康。[20]在上述学者的研究中,以教育程度、收入、职业地位为指标,虽然也分析了社会经济地位对于居民身心状况的影响,但均是在进行统计分析时,将社会经济地位作为控制变量分析的;并且分析显示,虽然多数情况下,社会经济地位对于身心健康存在正向影响,但是也会因分析对象的不同(比如农村居民、城市居民、外来工)而存在很大的差异。

在国内学者的研究中,专门考察社会经济地位、社会资本与身心健康关系的研究十分少见。通过检索社会学相关文献,可以发现专门考察社会经济地位与身心健康以及社会资本与身心健康关系的研究各有一例。其中,贺寨平于2002年考察社会支持对于农村老年人身心状况的影响时,同时通过教育程度、收入和职业地位三个指标测量社会经济地位,分析了农村老年人社会经济地位对于其身心状况的影响,并发现收入、职业地位对于身心状况具有正面影响,而教育程度对于身心状况没有显著影响。[17]余慧、黄荣贵等学者于2008年通过社会网络、社会互动、社会信任三个指标测量个人的社会资本,研究了城市居民社会资本对于其精神健康的影响,发现关系网络对于精神健康具有积极影响,而信任水平和社会互动对精神健康不产生显著影响。[10]

由此可见,国内学者已有的研究说明,人们的社会经济地位与社会资本对于身心健康的影响,主要存在着“积极影响”、“无显著影响”两种判断,而并不存在“消极影响”的判断。这一点与国外学者的研究发现存在一定差异。同时,综观国内学者的研究还可以发现,国内尚无学者在一个分析模型中专门考察人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响,亦或说,国内学者有关人们社会经济地位与身心健康关系的研究还不够充分深入;而近些年成为国外学术界研究热点的社会资本与身心健康的关系问题,更是一个尚未充分探讨的研究课题。因此,有必要对于社会经济地位、社会资本与身心健康的关系进行更为深入的研究。

二、研究假设与研究设计

基于上述我国的社会现实以及国内学者的研究不足,本文专门考察人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响。其中,社会经济地位是指一个人的受教育水平、收入水平和职业地位,而社会资本是指一个人拥有的关系网络数量、社团参与数量和社会信任水平。因此,测量社会经济地位与社会资本的指标均是国内外学术界认可、常用的指标。

如前所述,关于社会经济地位与身心健康的关系,国外学者一般认为,社会经济地位高的人,工作环境好、能够接受更好的医疗服务和健康知识,因而身心健康状况会好一些。而国内学者的研究中,虽然有的研究显示,教育程度对于身心状况没有显著影响,[17]但是多数研究还是说明,教育程度、收入水平、职业地位对于身心状况具有正面影响。[10][17][18][20]因此,本文假设,一个人的社会经济地位与身心健康状况存在正向关系,即:

假设1:教育程度越高的人,身心健康状况越好一些;

假设2:收入越高的人,身心健康状况越好一些;

假设3:职业地位越高的人,身心健康状况越好一些。

关于社会资本与身心健康的关系,如前所述,国内外学者通过研究不同国家的数据后发现,现实生活中,两者实际存在着三种关系,即正向关系、负向关系和无显著关系。但是可以说,多数学者的研究表明,由于社会资本对于长期困难、消极生活事件和缺乏社会支持所产生的压力具有缓解作用,从而降低由于这种压力而引起的身心疾患,因此社会资本对于身心健康更多地具有积极影响。[7][8][10]另外,我国是一个人情社会,就现实而言,关系网络的多少决定了人们摄取资源和支持的多少,关系网络多的人可摄取更多资源,可得到更多的精神支持和物质支持,从而导致更好的身心状况。[21](P216)赵延东有关社会网络与城乡居民身心健康的研究,也发现了这一点。[18]另外,国内学者的研究显示,当前我国居民的社会信任水平较高,[22-23]而信任影响着社会交往的深度与广度,是关系网络形成的首要前提。社团参与不仅增加了关系网络形成的机会,而且也会丰富人们的生活,从而体会到生活的快乐。因此,作为社会资本的三个指标——关系网络、社团参与、社会信任三者具有紧密的关系,它们与身心健康的关系,本文假设如下:

假设4:关系网络影响着身心健康,网络规模越大,则身心健康状况越好。

假设5:社团参与也影响着身心健康,社团参与数量越多,越有可能具有较好的身心健康状况。

假设6:社会信任水平会对身心健康状况产生影响,社会信任水平高的人,身心健康状况会好一些。

(二)研究数据、变量与方法

1.研究数据

本研究数据来自于2016年2月作者在浙江省奉化市、温州市、杭州市进行的问卷调查,具体调查的地区涉及乡镇、县城与城市。采用多阶段分层随机抽样的方法抽取样本3560 个。在3560 份问卷中,有效问卷为3326份,问卷的有效率为93.4 %。在有效样本中,男性和女性的比例分别为48.9%和51.1%;在年龄方面,18-50岁的中青年居多,所占比例高达71.6%,而50岁以上年龄层的样本比例为28.4%;在学历方面,初中、高中、大专及本科学历的样本比较多,比例分别为30.1%、32.8%和29.4%,而小学及以下和研究生及以上学历的样本比较少,比例分别为6.2%和1.6%。

2.变量设计与分析方法

研究的因变量是居民的身心健康,居民是指18岁以上的成年人,精神健康状况具体采用“简要症状量表”(Brief Symptoms Inventory)进行测量。[24]量表共由九个因子构成,分别是:躯体化、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执和精神病性。何雪松、黄富强等学者运用这一量表研究了上海市移民的精神状况,信度很好。[19]本文也采用此量表测量人们的精神健康,询问受访者是否具有相应的症状。选项采用“一点也没有、有一些、一般、比较严重、非常严重”五个,并依次赋予0、1、2、3、4的分值,分值越高,说明精神越不健康。而身体健康状况与赵延东分析社会网络与城乡居民的身心健康关系时的测量方法相同,[18]具体通过居民自我报告的健康状况考察。健康状况分为非常差、比较差、一般、比较好、非常好五个尺度,并依次赋予1、2、3、4、5的分值,分值越高,说明身体健康状况越好。

研究的自变量是人们的社会经济地位与社会资本。如前所述,社会经济地位是指教育程度、收入水平、职业地位。其中,教育程度分为小学及以下、初中、高中、大专与本科、研究生五个层次;收入水平指实际的月收入;职业地位采用陆学艺课题组的职业地位排序:(1)无业、失业、半失业者;(2)农业劳动者;(3)产业工人;(4)商业服务业员工;(5)个体工商户;(6)办事人员;(7)专业技术人员;(8)私营企业主;(9)经理人员;(10)国家与社会管理者。[25](PP7-8)数值越大,职业地位越高。社会资本具体是指一个人的关系网络数量、社团参与数量、社会信任水平。参照国内学者的研究,关系网络和社团参与的数量是指调查样本拥有的关系网络和社团参与的实际数量,[10][18]而社会信任是指人们对于亲戚、邻居、朋友、同事、同学等社会成员的信任,[22][26]通过利克特量表进行了调查,信任水平分为非常信任、比较信任、一般、不太信任、不信任五个尺度,并分别赋予5、4、3、2、1的分值。分值越高,则说明信任水平越高。

另外,已有研究显示,性别、年龄、家庭人口对于人们的身心状况产生影响,[10][18]因此本文将它们作为控制变量纳入回归方程。其中,性别转化为虚拟变量,男性为1,女性为0,而年龄、家庭人口本身就是定量数据。

本文采用分步多元回归的技术考察社会经济地位、社会资本与身心健康的关系。第一步自变量为性别、年龄、家庭人口;第二步加入社会经济地位的变量,即一个人的教育程度、收入水平、职业地位;第三步加入社会资本的变量,也就是关系网络数量、社团参与数量与社会信任水平。

四、统计发现

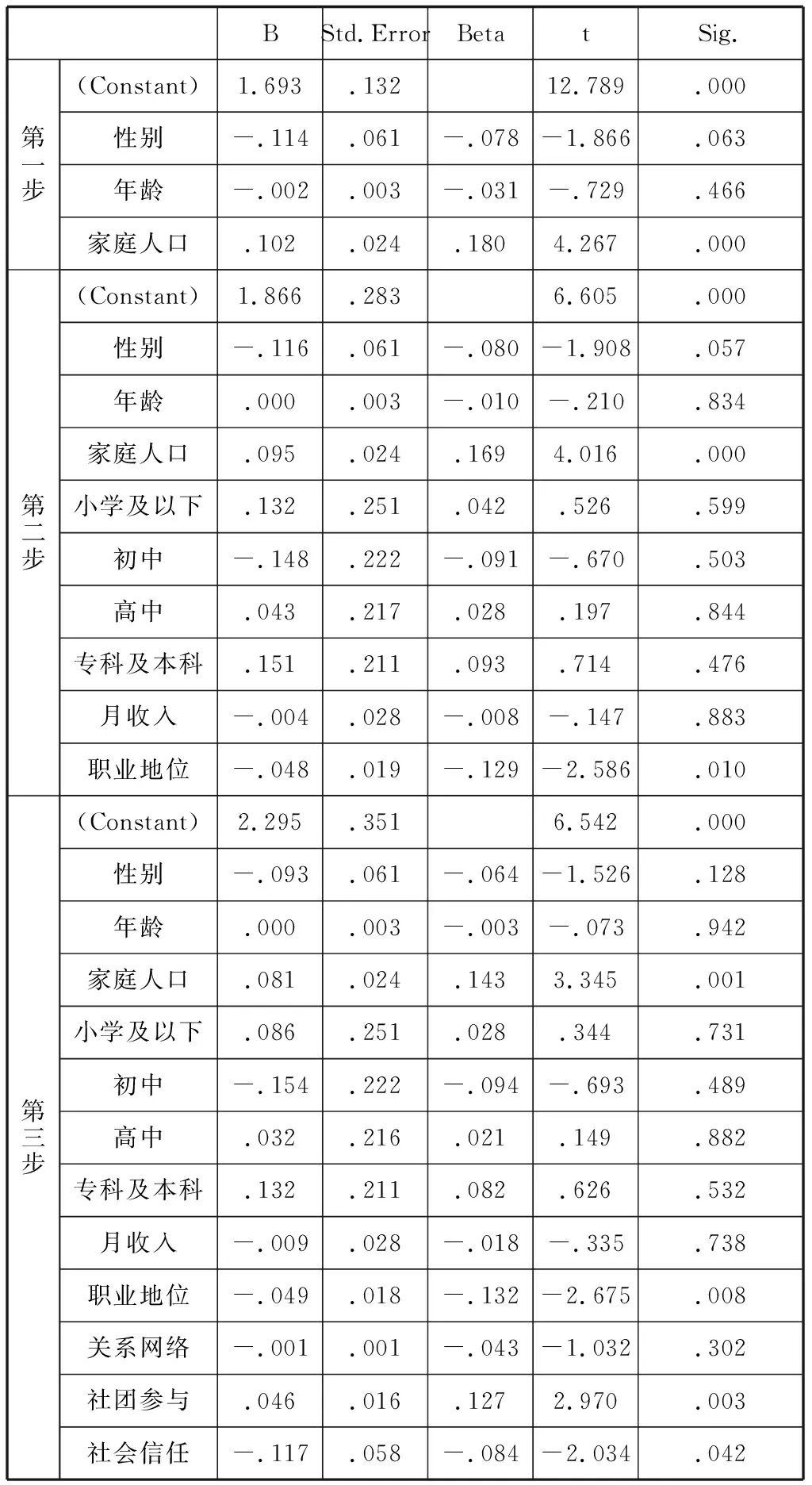

表1表示的是,社会经济地位、社会资本与精神健康的多元回归分析。其中,回归的第一步是以个人特征的性别、年龄、家庭人口为自变量,精神健康为因变量进行的回归分析,模型的决定系数(Adj.R2)为0.033,F值为7.345(P<0.001);第二步回归在模型中加入了社会经济地位的变量,决定系数变化为0.055,F值变化为4.666(P<0.001)。第三步回归加入了社会资本的变量,模型的决定系数变化为0.072,F值变化为4.677(P<0.001)。因此总体来看,个人特征、社会经济地位、社会资本对于精神健康均具有显著影响。

就各个自变量的影响来看,性别对于精神健康具有一定的影响,男性的精神状况在一定程度上弱于女性,但是在纳入社会资本的变量后,这种影响消失。年龄对于精神健康不具有显著的影响。家庭人口对于精神健康具有较大的影响,且显著度很高(P<0.001),在控制其他变量后仍然如此,说明在其他变量相同的情况下,家庭人口对于精神健康仍然具有独立影响,即家庭人口越多的个人,精神健康状况越差。

个人的社会经济地位在第二步加入回归方程。教育程度、月收入与精神健康没有显著关系,而职业地位每增加一个分值,则精神健康的分值(B)减少0.048(P<0.05),说明职业地位越高,精神健康状况越好。教育程度、月收入、职业地位与精神健康的这种关系,在社会资本加入模型后(第三步)仍然没有改变。

表1 社会经济地位、社会资本与精神健康的回归分析

注:第一步模型的Adj.R2为.033,F为7.345(P<0.001);第二步模型的Adj.R2为.055,F为4.666(P<0.001);第三步模型的Adj.R2为.072,F为4.677(P<0.001)。

社会资本对于精神健康的影响是:关系网络与精神健康没有显著关系,但参与的社团每增加一个,则精神健康的分值(B)增加0.046分(P<0.01),社会信任水平每增加一个分值,则精神健康的分值(B)减少0.117分(P<0.05),说明社团参与与社会信任水平对于精神健康分别具有显著的负向和正向影响,即:参与的社团越多,精神健康状况越差;社会信任水平高的人,精神健康状况越好。

另外,就社会经济地位、社会资本对于精神健康的影响程度(Beta)来看,影响最大的因素是职业地位(-0.132),其次是社团参与的数量(0.127),再次是社会信任水平(-0.084),而教育程度、收入水平、关系网络的数量不具有显著影响。

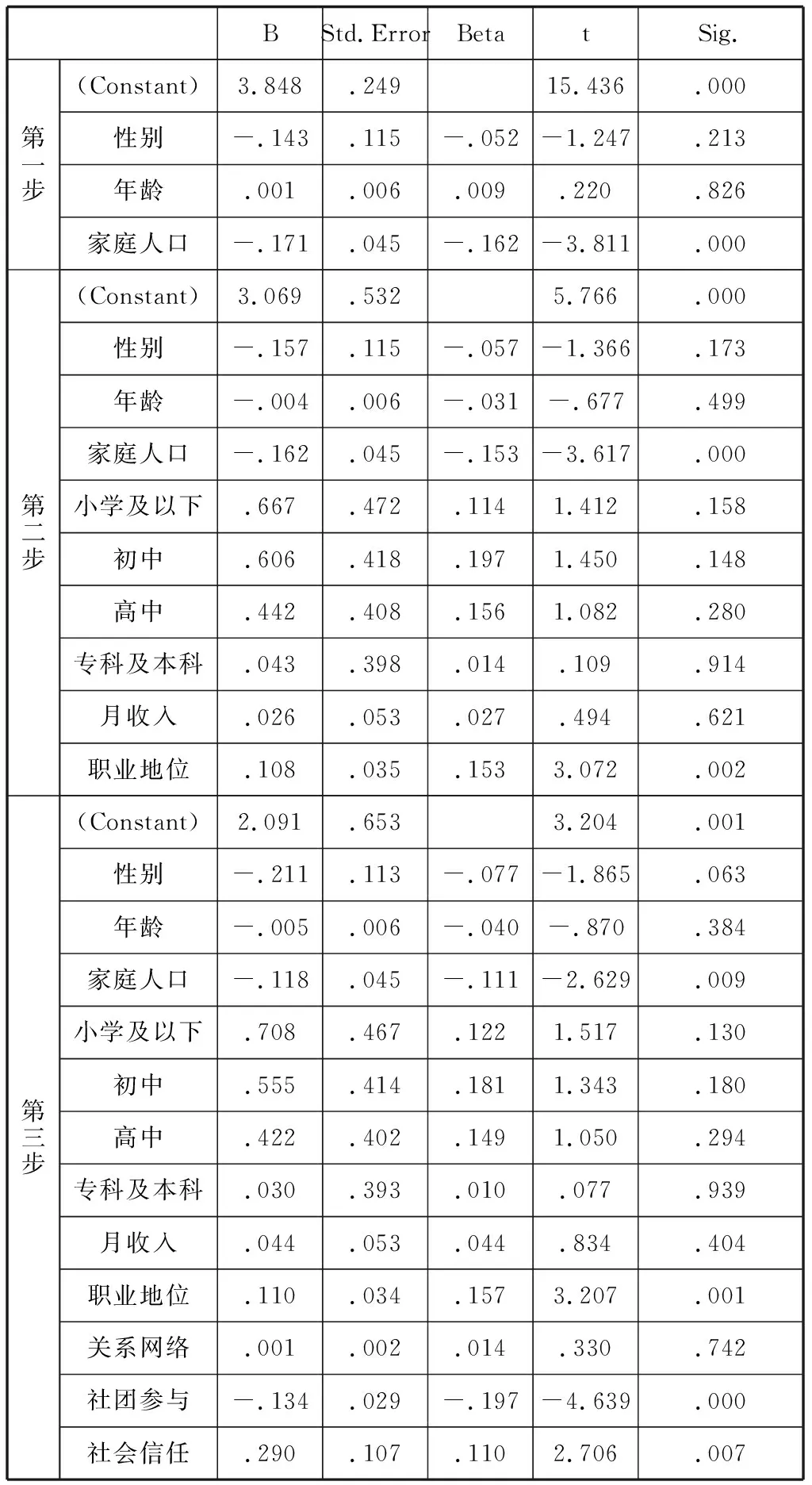

表2表示的是,社会经济地位、社会资本与身体健康的多元回归分析。回归的第一步是以个人特征的性别、年龄、家庭人口为自变量,身体健康为因变量进行的回归分析,模型的决定系数(Adj.R2)为0.023,F值为5.468(P<0.001);第二步回归在原来自变量的基础上加入了社会经济地位变量,决定系数变化为0.045,F值变化为3.979(P<0.001)。第三步回归加入了社会资本变量,模型的决定系数变化为0.085,F值变化为5.399(P<0.001)。因此总体来看,个人特征、社会经济地位、社会资本对于身体健康均具有显著影响。

就各个自变量的影响来看,性别在第一步、第二步的回归分析时,对于身体健康均不具有显著影响,但在第三步加入社会资本的变量后产生了一定程度的影响(Sig.=0.063),男性的身体健康状况弱于女性;年龄对于身体健康均不具有显著影响;家庭人口对于身体健康具有较大的负向影响,在控制社会经济地位、社会资本的变量后,仍然如此,说明在其他变量相同的情况下,家庭人口对于身体健康仍然具有独立影响,即家庭人口越多的个人,身体健康状况越差。

社会经济地位的变量在第二步加入回归方程。教育程度和月收入对于身体健康状况均没有产生显著的影响,而职业地位无论在第二步最初进入模型时,还是在第三步纳入社会资本的变量后,对于身体健康均产生显著的正向影响,即职业地位越高的人,身体健康状况越好。

社会资本的变量在第三步加入回归方程。对于身体健康的影响是:关系网络与身体健康没有显著关系,但参与的社团每增加一个,则身体健康的分值(B)减少0.134分(P<0.001);社会信任水平的分值每增加一分,则身体健康的分值(B)增加0.290分(P<0.01)。这说明社团参与与社会信任水平对于身体健康却分别具有显著的负向和正向影响,即:参与社团越多,身体健康状况越差;社会信任水平高的人,精神健康状况越好。

另外,从社会经济地位、社会资本对于身体健康的影响程度(Beta)来看,影响最大的因素是社团参与的数量(-0.197),其次是职业地位(0.157)、再次是社会信任水平(0.110),而月收入、教育程度和关系网络的数量不具有显著影响。

表2 社会经济地位、社会资本与身体健康的回归分析

注:第一步模型的Adj.R2为.023,F为5.468(P<0.001);第二步模型的Adj.R2为.045,F为3.979(P<0.001);第三步模型的Adj.R2为.085,F为5.399(P<0.001)。

五、讨论与结论

以上,通过多元回归分析,明确了我国社会背景下人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响。统计结果显示,在体现人们的社会经济地位与社会资本的指标中,并不是所有指标对于身心健康均具有显著影响,而是呈现出相当的复杂性。

首先,在社会经济地位、社会资本对于精神健康的影响方面,教育程度、月收入对于精神健康的影响并没有如研究假设所说,两者具有正向关系,而是前者对于后者并不产生显著影响,而职业地位对于精神健康的影响与研究假设一致,两者存在显著的正向关系。另外,关系网络对于精神健康的影响并没有如研究假设所说,关系网络越多的人,精神健康状况越好,而是前者对于后者不具有显著影响。而社团参与对于精神健康的影响也没有如研究假设所说,社团参与的数量越多,精神健康状况越好,而是前者对于后者产生显著的负向影响。社会信任对于精神健康的影响如研究假设所说,两者具有显著的正向关系。

其次,在社会经济地位、社会资本对于身体健康的影响方面,教育程度、月收入对于身体健康状况的影响没有如研究假设所说,两者为正向关系,而是两者并不存在显著的关系,而职业地位对于身体健康的影响与研究假设一致,两者存在显著的正向关系。另外,关系网络与身体健康并不是如研究假设所示,两者为正向关系,而是不存在显著关系。社团参与与身体健康也没有如研究假设所说,两者为正向关系,而恰恰相反,社团参与越多的人,精神健康状况越差。社会信任对于身体健康的影响与研究假设一致,两者存在显著的正向关系。

上述研究发现产生的原因在于:在当前我国,第一,国家的制度安排和政策规定对人们的社会经济地位获得仍然起着相当大的作用,社会流动的机制尚不完善,[25](P211)因此教育程度、月收入、职业地位三者并不完全具有连锁性的正向关系;第二,职业地位高的人,确如国外学者所言,不仅在工作环境、接受医疗服务和获得健康知识等方面,优于职业地位低的人,[4-6]而且比社会经济地位低的人拥有更丰富的关系网络,在解决生活问题时能够获得较多的社会支持,从而产生较少的生活压力;[21](P216)第三,关系网络丰富的人,虽然能够获得较多的社会支持,但如科尔曼所说,也往往受关系网络的拖累,使得人们的身心始终处于紧张、疲劳状态;[15]第四,社团参与多的人虽然丰富了自己的生活,提高人们接触愉快事物的机会,[27]但也更多地体会到社会的复杂性。第五,人们之间具有较高的信任水平,[22-23]而信任水平较高的居民之间,必然更容易产生合作,满足人们物质与情感支持的需要,从而降低生活压力,促进身心健康。[28]

从上述中可以发现以下三个问题:

第一,社会经济地位、社会资本对于精神健康与身体健康的影响是一致的。这说明现实生活中,人们的精神健康与身体健康密切相关,两者的获得互为前提条件。

第二,在社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响方面,本研究与国外学者的研究发现,既有相同之处,也有不同之处。迄今国外学者的研究显示,社会经济地位对于身心健康产生积极影响,而本研究则说明,教育程度、月收入对于身心健康状况不产生显著影响,职业地位对于身心健康产生显著的正向影响。另外,虽然多数国外学者的研究说明,社会资本对于身心健康将会产生积极影响,[7-9]但仍然有些研究显示,对于精神健康不具有显著影响,[11-14]甚至产生消极影响。[15-16]而本研究则显示,在社会资本的三个指标中,关系网络与身体健康不存在显著关系,社团参与、社会信任与身心健康分别产生显著的负向和正向影响。

本研究与国外学者研究发现的相同,说明人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响能够超越社会文化的差异而存在于任何社会。而本研究与国外学者研究发现的不同,则说明在不同社会文化下,人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响是存在差异的,除了社会经济地位、社会资本等个人层面的因素外,诸如制度文化、互惠规范、社会公平公正等社会层面的因素也可能影响着人们的身心健康。这也意味着对于人们的社会经济地位、社会资本与身心健康的分析不能脱离社会学领域所关注的社会文化,探讨具有独特社会文化的我国居民的社会经济地位、社会资本与身心健康的关系时尤其如此。

第三,本研究与国内学者的研究发现也并不完全一致。比如,国内学者的研究显示,收入、职业地位对于农村老年人的身心状况具有正面影响,而教育程度对于身心状况没有显著影响。[17]关系网络的建立有助于改善城乡居民的身心状况,[10][18]人际信任水平对城市居民的精神健康不产生显著影响。[10]而本研究却发现,收入、关系网络对于人们的身心健康不产生显著影响,而社会信任对于人们的身心健康产生显著的正向影响。产生此种情况的原因,除调查时间、调查地区等因素外,更重要的原因在于调查的社会群体不同。这说明人们的社会经济地位、社会资本对于身心健康的影响,在不同的社会群体会产生不同的效果。

另外,本研究发现的关系网络数量对于身心健康不产生显著影响,社团参与数量对于身心健康产生显著的负向影响,验证了科尔曼、波茨的社会资本消极功能的观点,[15-16]说明关系网络、社团参与对于身心健康产生怎样的影响,除数量因素外,还可能受质量因素,比如关系亲密度、关系类型、团体凝聚力与归属感的影响,今后有必要研究关系网络、社团参与的质量对于身心健康的影响。

最后,本研究的结论概括如下:在当前的我国,人们的社会经济地位与社会资本都可能对于身心健康产生影响。在体现人们社会经济地位、社会资本的指标中,职业地位、社会信任对于身心健康产生显著的正向影响,社团参与对于身心健康产生显著的负向影响,而教育程度、收入水平、关系网络对于身心健康不产生显著影响。需要说明的是,结论依据的数据资料来自浙江省的问卷调查,而浙江省属于我国的东部地区,因此结论对问题的解释力或许有一定的局限性,期待以后的相关研究能进一步丰富对这些问题的认识。