法无定法

——论摄影教学的多元思路下的摄影创作

2019-01-30重庆师范大学传媒学院庞旋

文 / 重庆师范大学 传媒学院 庞旋

最近热映的一部影片让人印象深刻,也成为日间朋友们热衷谈论的话题。中文名“盗梦空间”“奠基”,影片构思其实不算新奇,不过又是庄生梦的另外一种诠释,很好理解。原名“Inception”,意即:开端、开始。其实“奠基”更接近影片的本意:思想植入。通过在潜意识中放进一个想法,改变庄生(抑或蝴蝶)原本的意识,可怕的是这种思想的植入不仅仅是指影响目前或者未来的认知,最终这个小小的idea会产生一系列的蝴蝶效应,将改变被植入者的整个价值体系,前世今生。

这里不是谈电影,只谈涉及到的两个问题:第一,奠基;第二,多元。

窃以为,教育于我最大的意义在于奠基,回到最初,教与学都应该在没有防御的心理环境下开展,当然前提是引导的正确性。其二,它应该是多元的,不管是庄生还是蝶,或者庄生以为自己是蝶,只要有理可循,都可以看成是合理的。这不是无原则,只是参照的体系不同罢了。

无论“盗梦空间”还是“黑客帝国”都涉及到一个真实与否的问题,都算是高智商电影,但“盗梦空间”为什么有这么高的票房,比起“黑客帝国”中那我们无法企及的冰凉现实的洪荒,“盗梦空间”的China box套装梦境能更多的引起观者的潜层的心理共鸣。说到艺术创作之初,我想更多的人似乎更希望停留在梦中,而并不希望去面对所谓“真实”。

文中列举的学生作品,大多都是在这样一个基础上展开,它们大部分脱离了“正轨”,即:摄影是欧洲古典视觉理念的产物,及对这一理念的继承。古典视觉理念可概括为:观看的本质是视觉认识,方式是从空间中的某一点观看时间中的某一瞬间,而观看的价值在于呈现出那一视点上的真实,及认识到这一瞬间中的意义。当然这种实践的前提是拒绝唯美的沙龙式的摄影方式,之后跳出摄影仅仅作为纪实的或者反应真实的功能,是对摄影语言的探索与尝试。以下,将从方法和语言上对这些作品进行大致的分类和评述,而不是常用的题材或者拍摄目的来进行分类。

一、对相机的改造

相机作为摄影的物质载体之一,其本身的改变极大地影响着摄影的成像语言方式的演变,就传统专业相机而言,定焦、长焦、微距、标准、广角等各种镜头的不同、光圈的大小造成的成像差别,又如改变快门速度即曝光时间、或利用多次曝光对“决定性瞬间”的反叛(如杉本博斯、韦赛利)。机器的不同也产生出不同的摄影美学,对机器的选择其实无贵贱之别,只是反应出不同的影像态度,如宝丽来的快照美学,傻瓜机的平民姿态,针孔相机对原始的小孔成像原理毫不修饰的顶礼膜拜,LOMO像正统严肃说教之外的一种调侃或者给庸常生活化妆,数码相机的无成本数字记录使得拍摄行为可以完全不计后果,手机摄影可以用图片来进行即时对话等等不一而足,都是看待世界的角度和方式。

对相机的物质本身进行改造、改装,这种方式是对摄影发展史的一次朔源。图1、图2被作者自己称为无镜头摄影,类似于针孔成像。以单反数码相机为载体,不以单反相机传统的成像方式成像。取掉相机前面的镜头,或者把装镜头处的孔径做成一定大小,让数码相机的感光元件直接成像。这种拍摄方式,由于无法聚焦来形成清晰的影像,会呈现一种光线的自然渐变或者由于曝光的不正确产生的偶然性,看似用图像处理软件后期处理的效果。

图1 杨维 瞑 2008

图2 杨维 无题 2008

作者用一种非还原真实的方式对真实进行反诘,以这样的拍摄方式,表达了自己对事物的有与无,事物的存在形态的一种世界观,也是对个体存在状态的一种参悟。正如其自述:“一切有为法,如梦幻泡影”……当你闭上眼睛,关上耳朵,没有视觉与听觉,所能感受到的只有你自身。

另一系列作品(图3、图4)是利用一款数码相机的特殊功能,并用大于ISO400的高感光度拍摄快速运动的物体和相对运动产生的模糊,其成像效果类似后期软件对画面进行了特效处理。成像的偶然性和不可预知性,使得作者迷恋采撷的快感,造成拍摄数量的庞大,再从中挑选出形式感极强的不做任何后期调整的作为成品,这种偶得的珍宝无异于布勒松那令人惊叹的瞬间。

作者试图打破“摄影是再现的”这种视觉经验,将绘画的语言与摄影的表现方式嫁接产生某些效应。这些图像在视觉上非常接近版画,具有一种绘画似的手工制作感,但它们的确是通过相机一次成像而来的照片。

图3 杨璐 人 2009

图4 杨璐 光 2009

同时他用这些图像表达了他的时空观,即:“通过静态的图像,来表现出一个时间过程。是一段时间的过程,当然也可以说是瞬间的过程。摄影本身就是一个时间概念上的创作方式。同时,也是对一个空间的记录。摄影的对象是物质,对象的状态是相对静止的运动。”

二、后期视觉化

相对于上一个分类,通过对相机本身的控制,强调拍摄行为过程中产生的奇异效果,且将这种方式称为“后期视觉化”。

数字摄影使摄影从暗室来到明室,Photoshop是传统暗房技术的数字化、透明化、平民化,很多特效易于达到,只要控制得当,往往事半功倍。

以下几组图片(图5、图6、图7)都是通过数字化手段进行拼接,是对现实存在物的变异,对现实的妄想,图像无限的接近于那些超现实的梦境。这几位学生是设计系不同专业的学生,都是女生,她们都选择了类似的处理方法,并都在强调视觉化,透出一种美到极致的伤感。无论是取材于城市或者身体局部,都追求色彩的纯粹,造型的装饰性。而将摄影课程作为设计专业学生的必修课的补充,其目的也在于训练其对图像的敏感性,从不同的角度来观看、理解、丰富和解释图像。

同样是视觉化,摄影专业的学生则采用不同的处理方式,常规的拍摄、用光、造型,类似传统后期对黑白照片进行上色加工的方法,不同的是利用色彩的非自然化和强度对比,来造成一种戏剧化的效果(图8)。

三、摄影的加法:拼贴

拼贴的原则和类型是多种多样的,但就其根本可概括为:将一些图像作为素材,通过各种不同的组合方式,使图像之间产生各种联系,可以理解为组词造句的方式,以建构一种叙述。可以是重叠的、偏正的、对比的、递进的、陈述的等等。由于对图片素材的再利用,这里会涉及到一个疑问——没有亲自的实际拍摄,而是通过对现有的图像进行改造、重组制造出新的图像是否可以称为摄影,尽管这种方式在艺术史中从达达开始早就不是问题了(如莫赫里·纳吉和·让波德沙利的照片拼贴),但在实际教学过程中对于学生创作的认定,还是一个问题,在此存而不论尚可商榷。

图5 兹远征 无题 2008

图6 李佳遥 FLY 2008

图7 郭桂羽 无题 2008

图8 解挺 人物 2008

《自然的现代化》得益于安迪·沃霍尔的方法——对同一图像的大量复制。可以将图像的大量复制与生产看作是对现代工业社会的一种视觉描述,引用本雅明的观点:技术革命在当代孵化出新的艺术样式——机械复制艺术。机械复制技术制造了“世物皆同的感觉”,消解了古典艺术的距离感和唯一性。在这里,作者用复制来表现图像在数字化时代的特性,当自然图像经过无数次的拷贝粘贴再拼合到一起,形成一种阵列,自然的形态消解了,一种现代主义的机械美感替代了本雅明自然神圣的“灵光”和“艺术美境”。

另外,由于该课程针对的是综合艺术专业的学生,要求做出较完整的拍摄方案,方案包括从构思、拍摄到展示等各环节。在展示方式上,作者考虑将其演变为摄影装置,图片占满整个墙面或者地面,做出类似墙纸或者地砖的效果,与环境发生联系。由此我想到在摄影教学中,对展示方式的强调,或者引导学生利用展示方式往构思的反向推进来进行创作,是否也可成为教学思路的一种。

以下这组作品(图10、图11)是在《数码影像》课中创作,利用了现有的图片资源进行再创造。作者对她感兴趣的一些图像进行了天才般的组合,切碎了时空关系,时间并置,空间错落,利用迷宫似的图像丢给观者一系列的谜语,但谜底未必是设定好的,解谜的方法也可以是多样的,可以从图像史、社会意义抑或是文化意义上来读解。

四、偷天换日:置换

其实置换的手法还是拼贴,所不同的是这制造了一种貌似存在荒诞景象,如袁广鸣的《城市失格》系列,设置了一个无人城市的骗局,是一场图像的阴谋。

《虚构的真实》看似平淡无奇地对实际场景的记录,但实则是用了多个场景隐而不露地拼接而成,造成一种真实的假象的真实,反映出作者构思的成熟度,具有一种内敛的张力,手法精确地传达出主题,这种摄影的数字化后期处理方式非常值得褒扬。

图9 代凤 自然的现代化 2010

图10 梁意遥 佛 2008

图11 梁意遥 人 2008

图12 袁广鸣 城市失格-利物浦 2007

图13 虚构的真实-拆迁 2010

五、叙事:表演与导演

摄影中的表演与电影表演截然不同,电影的表演是陈述性的,目的在于引诱观众遗忘表演本身,进入剧本的叙事流程。相比之下,摄影表演与传统戏剧中的“亮相”更为接近,它不是叙事性的,而是对于叙事性心理机制的利用。

这组作品(图14)在构思之初并未考虑用表演的手法进行拍摄,仅仅想利用当地的场景拍摄一组关于服装的广告片,由于实际拍摄过程中,当地人处于好奇无意地进入取景框,使得画面产生出新的意义,因此他们调整了拍摄思路,让当地人充当了演员。

由于利用了人工光,以及水平式构图,使环境更接近于舞台式的布景,而将模特理解为一个“道具”被“摆放”似乎更为贴切。同一情景中既有“摆拍”因素又有“记录”成分,日常本色与非日常表演之间的界限含混不清,模特姿态表情如偶人般的“不在场”和当地人自然而然的“在场”形成一种意识形态上的冲撞,提示着“模特”和“拍摄者”都作为外来者而与环境的格格不入,这个偶人像天外来客似乎是被丢弃到了某处,茫然而不知所措。抛开社会学意味不论,也可仅视之为将杰夫·沃尔(图15)和菲利普·卢卡的经典手法应用于商业摄影的一个范例。

六、新纪实

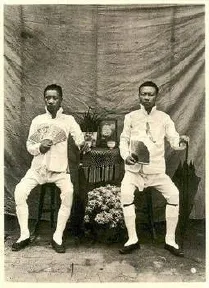

这组图片(图16)没有太多美学上的考虑,最大程度地还原了摄影的本质——纪实,这一本质决定了纪实类摄影的力量寄托于时间的流逝。除开被摄者身后的那块白布,我们可以将之视作地方人物志,像在当地做了一次人口普查,这可以联系到桑德的《德国人》。

作者们用一块布搭起一个简易的摄影棚,隔开周围的环境,让被摄者摆好姿态,面对相机,让他们自己扮演自己。这在图像史中并不鲜见,如意大利传教士南怀谦晚清时期拍摄的中国人(图17)。不同的是取景,白布周围环境的出现提示了拍摄者的幕后存在,将拍摄者自身介入其中,或许我们可以将这称为“新纪实”。另外,由于图片的数量、取材的一致和构图的相似,同时使其具有了采样摄影的某些特征。

图14 广告摄影专业小组创作 Model ’80 2008(摄于黔东南)

图15 杰夫·沃尔 Milk 1994

图16 广告摄影专业小组创作 这里的人 2008(摄于黔东南)

七、作为一种生活方式

摄影还有一个口头的说法就是“拍照”,这个意义上的摄影其实占据着摄影图片的绝大多数,比如每个人都有一大堆对别人来说没有多大意义的家庭相簿,人们乐于记录与自己相关的各种生活情节,但就这种拍摄方式我们很难区分业余与专业,因此类似于日记式的拍摄常不被看成是摄影的正宗,也常常为我们的摄影教学所不屑。尽管有着南·戈尔丁、荒木经惟、蜷川実花等人在艺术上获得的巨大成功。

伴随着拍摄媒材和传播媒介的平民化、廉价化、小型化和数字化,这种生活方式化的影像实践,已经发展为一种独特的青年亚文化,深层地渗入他们的生活,成为青年们确认身份的重要工具,成为他们被群体认同的一种标识一张身份证,成为他们思考和感觉的器官本身。

他们往往用这些模糊的影像、暧昧的色彩、不经意的瞬间、没有主体的空镜,作为他们的语言方式。这让我想起杨德昌的电影《一一》中那个沉默不语的,一直背着相机的小孩。他觉得人只能看到一半儿的事情——只能看到前面,看不到后面,于是他开始拍摄人的背面,导演借儿童单纯而奇特的视角来说明普遍而深刻的道理。正如余华所说:生活要远远比我们想象来的宽广,验证这个世界的最好放覅就是投身一跃,用自己去验证生活。

图17 南怀谦 两个准备进京赶考的学子 晚清

图18 李莉 Young butterfly 2008

《Young butterfly》记录了作者一个朋友一段时期的生活,从画面处理上看,受到宝丽来快照美学的影响,这种青春情绪我们似乎也可以在一些电影(如《燕尾蝶》)中找到对应,也许正因年轻人的这些“困顿、焦虑、悲伤、逃避” 被忽略被漠视,才更有将其记录下来的必要。

《无题》的作者也算是摄影专业学生中的异类,他从拍摄的大量图片中选取一些,黑白、彩色2张一组拼接,从中能感到他对于图像的敏锐,半梦醒之间,正如生活本身没有主题,不太重也未必轻,只是一些片段,是作者的喃喃自语。

八、对物的迷恋

以下这几组如果按照题材来区分,简单的说就是静物摄影,用摄影的方式呈现一种“物”的状态,但并非简单地将镜头对准一个自然物或工业产品,作者在拍摄之前通过一系列的行为过程制作出新的形态,或通过物与物的并置、摆放制造出一种新的情态,从另外的角度去看待这些存在物。尽管摄影最后呈现出的是这些行为过程的结果,但我们会去思考这些物是如何被呈现的过程。

图19 熊俞斐 无题 2010

图20 朱文鲁 雏菊 2010

图21 朱文鲁 芦苇 2010

图22 官毅 静物 2010

这两组(图20、图21、图22)是广告摄影专业的学生的毕业作品,都应用了自然物与工业物。朱文鲁用枯萎的花草装饰童装,作为他对儿时记忆的祭奠。画面安静,花草的褪色干枯提示着时间的流逝,透着忧伤;人形模特抽离了身份与性别,又使这种情感显得克制;透出一种历练后的静观,理性式的抒情。

相比之下《静物》在表达上则更为直接:没有抒情,布满画面的动物内脏器官,色彩鲜明,将作者的意图直言不讳的溢于画面。肉与装饰品看似冲突矛盾,但不过就是食与色,不过是将我们世俗追求的两方面——生存与感官,通过具体物象的并置来呈现。

法无定法:作为结语

文章写到这里,优秀的学生摄影创作,远不止文中这些,还有一些类别也没有列出,如:摄影装置、摄影动画等被搁置,还将在以后的文章中详述。

在从事摄影教学的过程中,我更多地在强调方法,而尽量回避他们的“问题”,关心怎么思考问题胜于思考什么样的问题。强调摄影创作从形式入手,从方法切入,着力于解决,除了基础性的拍摄技巧、摄影技术、图像处理等之外,另外一个技术层面的问题——关于摄影创作的技术。这种教学思路,有助于他们面对纷繁的当代摄影现象时,保持一个较清晰的头脑。

但我们必须清楚,任何一种方法没有绝对,在实践中不能教条;而且没有哪种方法是万能的,放之四海而皆准,必须在不断的实践中,去发现哪些方法适合于解决哪些问题,这其实才是我们的目的。但这还不是最终的目的,成熟的艺术创作更像我们说话,当我们使用我们熟悉的语言时,首先“要说什么”是了然于心的,具体“怎么说”是一种习惯,最后“说了什么”才是重点,而整个说话的过程是一种自然而然的状态。当然说话也是有高下之分的,先学习怎么说,就是为了之后能说得更好。

引宝光寺中一幅对子的上半句:世外人法无定法然后知非法法也。言浅意深:佛法(教学的)方法没有一定的,没有(固定的)方法,才是(最好的)方法,“非法”亦“非非法”,“法”是手段不是目的。如武术中的“有招就有破绽”,“无招胜有招”,才能出奇制胜,在教与学中,道理也是如此,在实践中如何把握,值得我们时刻谨醒。