陈复礼简论

2019-01-30

丁遵新与陈复礼大师合影留念

陈复礼大师的摄影作品是艺苑奇葩,而他跨越半个世纪之久的摄影实践则是探求中国当代摄影美学历程的重要坐标。

作为海内外华人公认的三位摄影大师之一,陈复礼的作品广而博、多而精,山水、人物、花卉各具特色,尤以风光见长。他的一系列形式美、意境深邃、别具一格的佳作,为我们竖起了一座光彩照人的中国画意摄影丰碑。

与此同时,陈复礼先生在摄影艺术民族化的探索、摄影创作的理性思维、群体的推进以及社会活动诸方面也都有独到的建树。其人其作构成中国当代影坛十分引人注目的摄影文化现象。这一切已经超越了其个人成就、艺术风格的范畴,不仅具有摄影美学、人文学的价值,而且具有明显的时代特征。特别是在摄影艺术如何突出个性承接传统走向现代方面,给了我们许多重要的启示。

一、陈复礼与摄影艺术民族化的坐标

摄影术不是中国人发明的,但作为艺术创造的手段,早在20世纪二、三十年代摄影艺术的拓荒者就提出了“民族化”的目标。翼望借镜箱展示“中国艺术的色彩”“中国人特有的情趣和韵调”“于世界别国人的作品之外另成一种气息”。但实践的路是漫长的。

择取传统,融合新机,采取外国良规,加以发挥,这大体上构成了中国摄影发展的双向坐标。就承续文化传统而言,摄影艺术民族化探索始于仿画。陈氏风格的形成经历了仿画的各个层面,由直接仿画到诗心意境的图像化,到突出镜头影像的特质,抒发现代人的情感。郎静山的集锦摄影对陈复礼有过重要的影响。为了学习集锦法,他曾经强迫自己躲在暗房里苦练暗室操作技术,通宵达旦,废寝忘食。陈复礼早期若干集锦作品,有的甚至题款为“复礼仿古”,但他从未以直接仿画为鹄的。

20世纪50年代,陈复礼左右开弓,在纪实和沙龙摄影两方面着力,收获颇丰。沙龙作品甜美精到,纪实作品形象鲜明,力度不凡。有趣的是当年陈复礼主要以纪实作品打入沙龙,《血汗》《渔家乐》《湄公河畔》等都是当年获得高分的作品。

当陈复礼在香港和国际摄影沙龙频频获奖,并多次进入沙龙“世界十杰”之际,他却针对“沿英国的传统路线而建立起来的”香港摄影风格,提出了“建立起画意与写实结合的新风格”的艺术主张。这对香港摄影风气的转变无疑起到了推波助澜的作用。

谈及陈氏风格的形成,除了创作主体的修养和意志品质以外,外在环境和契机方面应该提到的至少有以下三点:

一是自1959年开始,陈复礼有机会回到阔别20多年的大陆故乡进行摄影创作。恰如所言:“正是黄山之行,使我改变了创作方向,萌生了创立写实与画意相结合的民族风格的艺术追求,提出了“以写实为经,以画意为纬的主张。”这是摄影家独特风格形成和发展的新起点。

其次,香港特殊的政治地理环境为陈氏风格的发展提供了必要的外部因素。英国人对香港实行“间接统治”(新地统治),不直接干预华人社会,居港中国人则巧妙利用殖民统治的缝隙,努力保存传统文化的根,使古老的东方文化传统艺术,特别是其中有生命力的部分,得以保持和发扬。这里没有“扫四旧”“兴无灭资”的灾难。这一切给陈氏风格造成了得天独厚的“避风港”。

其三,由于特殊的地域和身份,陈复礼那些富于诗情画意的优美风光适时地填补了由于“左祸”在大陆造成的艺术空白。1979年开始,中国摄坛在引进国外摄影名家名作的同时,先后举办了香港摄影家陈复礼、简庆福、钱万里的个展。陈复礼的作品在北京展出后,全国各大报纸和摄影期刊都给予了高度评价和赞扬。陈复礼的大量佳作使人们从不同角度重新发现和审视了风光摄影的审美价值,拓宽了艺术视野。同时,也使陈复礼受到巨大鼓舞,激发了更大的创作热情。

摄影艺术的中国化、民族化是一个过程,而并非一个固定的先验模式。具有中国特色的陈氏风格也是一个动态的结构,处在不断发展流变之中。陈氏风格的历史地位在于以大量的具有中国气派的佳作丰富了摄影艺术的宝库,为传播中国摄影文化提供了丰厚的资源,更在于他为摄影艺术的民族化提供了一个成功的思路,提供了一种自立于世界艺术之林的器识和精神。

二、画意与写实相结合的宏观思维

摄影创作和一切艺术的创作,同样是一种有意识、合目的的自觉行为,任何一个卓有成就的摄影家都有自己独到的理性思维和艺术哲学。理性和感性、理论和创作的双向同步,构成了陈复礼摄影艺术实践活动的重要特色。

“画意与写实结合”论的提出具有明显的针对性。20世纪三、四十年代,西方的纪实摄影已相当成熟。但直到60年代,香港的摄影风格依然是“沿英国的传统路线而建立起来的”“纯粹画意的”。在“没有什么雕琢的”“题材是新鲜而亲切的,有浓厚人情味的”纪实风格的冲击下,陈复礼相继发表了《建立起画意与写实结合的新风格》《中国画意与风景摄影》《再论中国画意摄影》等长篇论述,系统地阐明了自己的摄影艺术观。在写实与画意、传统与现代、东方与西方、承袭与变革诸多方面都有精辟而独到的见解。联系他长期的创作实践,更可以清晰地看出他立足于民族,立足于现实,弘扬华夏传统文化走向现代的宏观意识。

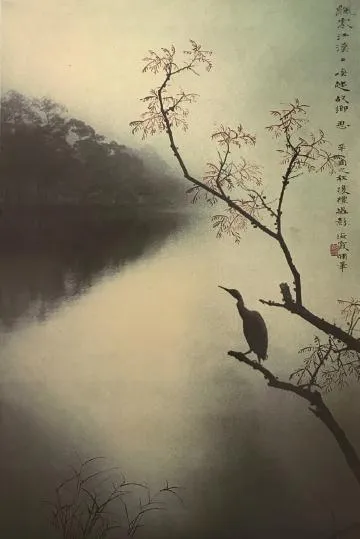

《乡思》 陈复礼 摄 何海霞 补画并题诗

《万里长江图》 陈复礼 摄于1992年

任何艺术变革都只能以传统为起点。在这方面陈复礼有极为清醒的认识。他一再强调“如果抛弃了传统上遗产的润泽,谬然从头建立一种新风格,不单是浪费,而且是不可能的。”他认为提到“风景摄影,实在不能不重视中国画的传统。首先,中国具备了优秀的自然条件,从寒带到亚热带,奇诡秀丽的山川不知凡几。经过千年来历代中国画家的苦心经营,在山水和风景传作方面,已发展到了高深的境界。所以从事风景摄影,而不考虑到中国画的创作方法,将是莫大的损失。与此同时,他也极力反对单纯从形式上模仿中国画。他提出有些人“以为一两样东西,大堆的空白,加上一点题词,就算是国画了。他们以为从山水花卉虫鱼方面捕捉一个比较秀婉的美感片段,加以单纯化、线条化之后就成为国画摄影了。他们又以为用高调子,缺乏背景或副题,用不正规的狭长、平窄画面也就是国画的技术特点了。”他郑重提出“这些理解不仅太肤浅,而且侮辱了具有长远发展历史的中国画。他在全面论述如何从色调处理、空间分割、透视结构诸方面借鉴中国画表现手法的同时,特别强调“将中国画的创作精神、方法注入照片的创作之中”。他所主张的画意摄影是“重视主观,把作者的意境和美感放在第一位”,注重主观情感的灌注。这就从根本上划清了画意和单纯仿画的界线,赋予“画意”以新的、明晰的概念。

更为重要的是,“结合”论特别突出了“写实”的直接性和现实性。他把画意和写实的关系比喻为经纬,主张“以写实为经,我们要学习写实风格的采撷题材的手法,尽可能不摆布,尽可能从现实环境和社会生活中去猎取题材。同时又要以画意为纬,我们要保留画意摄影在画面上刻意经营的努力,利用那些悦目色调和完整的线条结构来突出我们的新题材。”写实与画意的主次关系可以说是“经纬分明”。陈复礼历来主张追求“真善美的最高境界”,“结合”论对于社会现实生活的关注,以及对于不加摆布的猎取影像方式的创导,体现了真与美直接结合的创作方法,也体现出摄影家对摄影艺术的现实性品格以及不加修饰的镜头影像的真实性与独特性的推崇。

陈复礼的画意与写实相交融的“结合”论具有极大的包容性。在艺术实践中他侧重于画意却并不排斥纪实。长期以来,他在不同年代都时有纪实的佳作。在理论上他一直认为:“‘纪实摄影’与‘画意摄影’殊途同归,无碍于同在摄影艺术大花园中并存争荣,更可进的互相促进。”

三、“自然诗化”的中国气派

“诗情画意”是国人对于陈氏风格的共识。诗画本同源,深而言之,陈氏作品里更多的是诗,是自然的诗化,诗化的自然,是摄影家诗心所映现的一个充盈中国人文精神、人格情操和人生理想的意象世界。人与自然的关系是东西方文化的共同母题。不同的文化观构成不同的文化艺术特色。西方以自然为客位,强调人与自然的对立;而中国文化崇尚自然,追求人与自然的和谐。天人合一的观念在艺术上则表现为追求“物我交融”,自然的德性与人格情操谐和的艺术境界。“把主观的意境放在第一位”“把作者的情感贯注入一树一木之中”,这正是陈复礼“画意”论的精髓。恰如所言:“我个人的摄影艺术风格的形成,决定性的因素还是祖国奇诡秀丽的山川和自然景观对我的吸引和陶冶。”“祖国秀丽的河山,静谧优美的自然观景,使我疲惫的心灵得到慰藉,中国画和古典诗词的诗情画意在我胸臆中鼓荡回响”。这正是陈氏风格的人文精神所在。

可见,摄影家激荡的诗心,一方面源于古典诗词的修养,但更重要的是在于曲折经历中的人生体验、情感的升华。就摄影家诗心的自然化而言,大致有三个不同的层面:一是对于大自然美景的向往。除了亲近自然以求慰安之外,亦饱含海外赤子的爱国情怀。二是思想感情上与大自然的对应感通,正如王微《叙画》中所描述的:“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”。《净化的世界》的恬淡,《三塔斜晖》的空灵,《茫茫空阔》的雄浑等等,虽刚柔有别,但莫不出于诗意的审美,借幽壑以抒发胸臆。三是人格情操与自然形象的比拟。《淡妆》(玉兰)、《不染》(荷花)的玉洁高雅,《苍涛》(松树)的刚劲和“宁可抱香枝头老,不随黄叶舞秋风”的《残红》,无不蕴含着摄影家的人格理想。但《富贵图》和《漫与时流赏牡丹》中反淡泊雅致的格调,往往被视为与陈氏风格不协调。在这里不妨读一读陈复礼1991年的诗作《重赴洛阳拍牡丹有感》:

重来正是艳阳天,傲骨犹存两鬓斑。

堪笑年青轻富贵,而今空自拍牡丹。

诗人梁披云依韵和诗中有:“云裳隐约花溅泪,漫与时流赏牡丹”。由此可见摄影家的诗心有入世顺俗的一面,亦不难领略其隐含与艳丽色彩之间的复杂心境。

陈氏风格的精神元素是诗心,而构成诗化摄影的元素仍然是影调、线条、色彩、章法。陈复礼的作品大都是淡泊平实,具有东方韵味的中和之美,朴实、清新。注重气势、氛围,却很少采用逆光和强烈的反差、色比,大都采用平顺的光线和中间影调,而且抛弃刻意的技巧,尽量减少人为的痕迹,以求天真自然,含蓄蕴藉。正如香港张五常教授所评论的“复礼对平光与中色调的景物有过人的判断力,知道怎样可以成‘相’,据我所知,历来的世界大师里,没有谁在这方面可以与陈氏分庭抗礼。”其实这种“见素抱朴”,以返璞归真为尚的美学追求,正是陈复礼具有中国文化精神自然观的生动体现。

陈复礼素来钟情于融诗、书、画、印为一体的中国传统绘画,对于空白、题款、钤印都十分讲究。但鉴于人们对摄影艺术民族形式的肤浅理解,他在这方面越来越审慎。他在早期作品中采用过“富题”(字数较多的题诗、落款),后期则很少采用,偶尔为之,也多为“贫题”,仅落款,钤印,而且大多数藏于石隙密林。这里也包含着他对于摄影艺术民族形式的深沉思考。

20世纪80年代后期以来,陈氏风格有明显的变化。如以《白墙》为代表的,《冬韵》《霜叶红于二月花》《满园春色关不住》等“白墙”系列,以及气势磅礴的《山魂》、恢弘壮观的《万里长江图》等等,大都取满幅构图,避开天空,形式简洁而富于抽象意味,有人视此为摄影家汲取西方现代文化精神的佐证,笔者以为以小见大的取舍,形色的愈益简约单纯,以及力度的强化,更主要在于摄影家的诗心和艺术信念的老而弥坚,挥洒更加奔放自由。

四、注重精神追求的人生价值取向

陈复礼的影作是诗,而他在精神与物质,艺术与金钱之间所达到的超然境界,在创作与商务之间所达到的动态平衡,对于常人则近似一个谜。

艺术是情感的表现形式,是人生的感悟,这谜底还在于审美的人生态度。

诚如其言:“风光摄影是美丽的事业,而美的追求和创造却充满艰辛,但我无怨无悔。”陈复礼年届九旬,从影六十余载,而从商已达七十春秋,只能算是一位“业余大师”。局外人常以为他“条件好”“名气大”,佳作易得,其实他的每一幅佳作后面都有一段曲折艰辛的经历。他每到一处,不挑吃、不挑住,恪守“有粥万事足”的格言。桂林之行连日蜗居扁舟,捕捉漓江光影的奇妙幻化;滂沱大雨之中猎获黄山烟雨,虽遍身湿透,不以为苦,反以为荣;年届八旬,为拍照而裂胫,仍无悔无怨。传统的人文精神和世途的崎岖、磨难,培养了他的艺术灵性,也铸就了他锲而不舍的坚韧。

《鱼乐图》 陈复礼 摄 黄苗子 题字

艺术表现情感,也就是表现自我的人生体验和美的感受。“美好的事物具有这样大的吸引力,有时遇到了,不免爱好迷醉,从而情感激荡,总想方设法记录起来,以供长久的欣赏。”这是他1959年第一次在香港举办个展“引言”中的自白。这和儒家的“兴于诗,立于礼,成于乐”的人格理想是一脉相承的。“成于乐”不只在于感观的愉悦,心理的快乐,而是积淀着智慧和人伦道德的情感渲泄和满足。摄影创作对于陈复礼来讲是生活的一种方式,也是道德与生命的体现。

陈复礼从店员到摄影大师,饱经风霜和生活的洗礼。在以“南北行者”自诩的《八十自述》中,他对自己的经历作了如下描述:“数十年来胼手胝足,埋头苦干”“单枪匹马冲刺于凶险人海之中,靠友投亲,沉浮于世态炎凉之境,时贫、时富、时荣、时衰,反覆翻腾。”这是他曲折人生的绝好写照。这篇文字以“先生不知何种人也”开篇,笔锋锐利,寓庄于谐,一则见其国学素养,一则见其对于陶潜笔下“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”的五柳先生的向往之情。繁华短促,自然永存。身处纸醉金迷的闹市,对于宏雄庞大的建筑、精美的雕饰、车水马龙,绝少兴味,走向山野,投身自然,这不乏于自然生命中寻求精神的解脱与慰藉的渴求,但陈复礼寄情山河却并不忘怀世事,悠然南山却又猛志常在。

陈复礼的作品中,黑白与彩色、纪实与画意各具特色。黑白纪实作品为数不多,但力度不凡。《战争与和平》(1951年)堪称为他的处女作,正是他历经战乱,劫后余生的奋力呼唤;《战后》《血汗》《喜雨》无不浸润着强烈的忧世意识。他镜中那些或恬静优雅、或超逸旷达、或典雅清新的自然山水,给人以生命的安慰或生活的勇气,也滋润着华夏民众的自尊和自信。即使在“满园春色关不住”的年月,他也情不自禁地向《起士》和《九斤老太》投注深情的一瞥。在《八十自述》中他热切地期盼“反腐奏效,奸邪遁形,盗匪敛迹……一国两制,共享太平”。这一切从不同侧面勾勒出这个富于中国人文精神的艺术家忧国忧民的天地胸怀。

陈复礼对于文化精神追求的执着真诚,还表现在创新不倦、老而弥坚。在摄坛褒贬不一的“影画合璧”,可算是大师“耄年变法”的创举之一。如果不是把一切艺术创新的探索都视为“导向”“样板”,“影画合璧”不过是摄影家“画意与写实相结合”的又一次新尝试。“痴心难改”,其执着求索的精神是远比结果更为重要。更何况“影画合璧”确实留下了摄影家与书画家联袂的“佳话”和“佳画”。

一个人重视精神追求甚于重视物质享受到什么程度,决定于他文化心理结构丰富到什么程度。作为企业家陈复礼是典型的“儒商”,作为摄影艺术家贯穿于他创作实践的是一个传统的中国知识分子以天下忧乐为已任的积极入世精神。恰如他的自白:“我的艺术生命根植于对祖国秀丽河山和民族文化真挚的爱”,“没有祖国兴旺昌盛,任何风光摄影都风光不起来。”可见对于陈复礼人生价值取向起决定作用的是他的丰富阅历、素养,是他那海外赤子的炽热情怀。

五、个体于群体的同步推进

生命是一个过程。人生的价值只能体现于人际关系的现实群体之中。摄影艺术创作贵在个性风格的独特性,但就民族风格的整体而言则在于“和而不同”。陈复礼的摄影作品力求超凡脱俗,出类拔萃,而在摄影群体的推进方面又不遗余力。自我完善与自我超越,个体与群体的同步推进,更显示出严肃的民族使命感和强烈的责任感。

陈复礼1946年涉足摄艺,1952年即联络友好创建了越南摄影学会。

1955年移居香港,1958年与友人合创香港中华摄影学会。这是香港第一个由华人创办的摄影组织,也是香港最富于活力的摄影群体之一。1979年当选为中国摄影家协会副主席,1988年参与创办港澳摄影学会当选第一届会长;1995年当选世界华人摄影学会名誉会长。在何宗熹的《香港中华摄影学会简史及沙龙》一文中称:“陈君(复礼)30年来忠心于中华会,出钱出力,在今日的中华会内无出其右,实属难能可贵。”谈及香港中华摄影学会筹建的缘由,陈复礼的回答只有两个字:“憋气”。因为当时香港摄影学会是独此一家,由英国人主持,且一切交流会务活动只许讲英语。陈复礼在各个摄影群体中参与筹划运作,不辞辛劳,其内在驱动力最集中地表露在他祝贺世界华人摄影学会成立时的题辞:“让我们走向世界,让世界走向我们”。这正是中国摄坛志士仁人的共同心声。

1960年,陈复礼在香港创办《摄影艺术》月刊,1964年改为《摄影画报》,出版《中国旅游》杂志(月刊),任社长。在《摄影艺术》创刊发刊词及《摄影画报》第4期的“致读者”一文中, 陈复礼都曾开宗明义地谈到其办刊主旨在于:“办一份国际水准的摄影刊物”“来和外国争衡”;一方面“迎接国际摄影创作的高潮”,另一方面“填补香港和东南亚这方面的空缺”。从办刊的指导思想而言,陈复礼还特别强调理论的价值,认为“技术是没有心灵的。导之善则善,导之恶则恶。”“运用之机,只存在于影友一己的心上。”主张题材、手法的多样,“摄影风格不可能限于一尊”。其理性思维的自觉、清晰和推进民族摄影事业的拳拳之心跃然纸上。中国影坛历来有轻视理性精神的积习。事实上,对于一个艺术家的成就而言,器识、胸襟的高低是远比技艺水准更为重要的前提。陈复礼摄影理论上的创见和倡导,更显出他的远见卓识和大家风范。

陈复礼跋涉于摄艺之路已达60余年之久,他的全部创作实践和理性思维归结到一点,就是如何把具有东方特色的中国摄影推向世界文化圈。摄影艺术的民族化、现代化是一个庞大而未可穷尽的系统工程,作为一个承续古今,继往开来的摄坛巨匠,陈复礼在摄影历程的坐标上,已经竖起了醒目的里程碑,达到了一个极致,并为中国摄影家提供了一个重要参照。历史会见证大师的风范,并为大师的成就作出自己的解读。

《傲枝》 陈复礼 摄 关山月 补画并题字

《乘风归去》 陈复礼 摄 董寿平 补画并题字