亲躬山野十五载 科技扶贫入农心

——记全国优秀科技特派员、浙江省中药研究所高级工程师俞旭平

2019-01-29孟佳韵

文/本刊特邀记者 孟佳韵

〉俞旭平(中)在药材基地进行指导

冷空气南下,淅淅沥沥的小雨让坐落在杭州老和山脚下的浙江省中药研究所多了一份唯美,走进高级工程师俞旭平的办公室,扑鼻而来的是一股淡淡的中药香味。

“随意坐吧,天气比较冷,帮你泡了杯菊花茶暖暖。”眼前这位笑容可掬的专家让人感受到一种特别的亲切。他不但是一位躬身中草药的科研人员,更是一位扎根山村的科技特派员,为农民富、农村美、农业强贡献着自己的智慧与汗水,而这段经历要从15年前说起。

“我一定要用自己平生所学帮助这里的村民”

2003年4月24日,时任浙江省委书记习近平到到淳安县枫树岭镇下姜村调研,当地村民就脱贫问题提出“缺人才,缺资金,缺技术”,习近平告诉村民,“省里研究下,给你们村派一个科技特派员来。”而当月8日,浙江省第一批100位省级科技特派员已经全部派出,在习近平的亲自关心下,俞旭平成为了特殊的第101位科技特派员。

“当时接到通知的时候,我还是挺诧异的,单位里其他两位同事是第一批科技特派员,都已经举行过出征仪式了,怎么突然多了个我。”15年前的一个通知,不仅让俞旭平多了一个头衔,更是改变了他的工作轨迹。

1988年研究生毕业后,俞旭平进入浙江省中药研究所工作,老底子住在杭州市河坊街“皇城根下”的他其实和农村并没有太多的渊源。“参加工作之后,开始的时候我的重点还是以在实验室里为主,1995年的时候我去过一次枫树岭镇,知道那里是出中药材的,所以接到通知的时候还是非常激动的,觉得自己能够到最基层去学以致用。”

2003年6月,俞旭平来到了这个集库区、老区和边区为一体的山乡,虽然距离杭州仅250公里,但由于新安江水库的分隔,需要近6个小时才能达到。8年前的“走马观花”让俞旭平满怀期待到了枫树岭镇,但几天的走访就让他感到“压力山大”。

“8年过去了,当地的经济状况几乎没什么变化,条件好的人家新造的房子都还是红砖墙,连玻璃都买不起,窗子是用塑料纸糊的。”当地村民的贫困程度让俞旭平出乎意料,2003年杭州市无论是居民还是村镇的人均年收入都超过万元,而枫树岭镇仅3380元,“我是带着学以致用的初衷来的,我还是一名党员、科技局工作者,我一定要用自己平生所学帮助这里的村民。”

“做得好! 你有功啊!”

俞旭平走村串户、上山下田,对全县药用植物资源进行了调查。在调研中他了解到,枫树岭镇中药材产业已发展了5~6年,有一定基础,但没有形成特色和规模。“当时有一些日本的品种在当地种植,大部分都是通过外贸销售的,也是枫树岭镇中药材最主要的收入来源,那里的自然环境非常好,属于典型的没有把绿水青山转化成金山银山。”

于是根据枫树岭镇山场面积大、耕地紧缺的情况,俞旭平提出了利用广阔的山场重点发展木本中药材的方案,思虑再三他将发展重点放在了既是常用药材又是天然黄红色素提取原料的栀子上。在他的指导下,枫树岭镇开始实施“万亩天然色素基地建设”和“无公害栀子种植技术应用及万亩基地建设”等项目。

2005年3月22日,再次来到枫树岭镇下姜村的习近平,“这个药材的品质如何?”“村民们学得难不难? ”“销售情况好不好?”……得知每户农民通过药材种植,能收入4000多元后,习近平给予了俞旭平高度肯度,“做得好! 你有功啊!”

有了栀子花的装扮,枫树岭镇的山场有了别样的风情,成了闻名的风情小镇。至今,全镇栀子种植面积已达7800余亩,形成了规模与特色。产出的栀子又因品质优异,通过了有机产品认证,获得了浙江省农博金奖,成为畅销产品。

2008年,因为桅子的人工成本高,行情不稳定,村民们又找到俞旭平,希望能够帮忙想想办法。

1.俞旭平(左)与农户进行交流

2.俞旭平在基地考察

“我就想到了杭白菊,因为枫树岭镇的村民在十多年前种过杭白菊,但因为种植和加工技术的问题,失败了。”急农民之所急,想农民之所想,为了给村民再找一条致富的路,俞旭平去了杭白菊的主产区桐乡考察,可是加工需要专门的设备和专业的师傅,镇里的经费捉襟见肘,于是乎俞旭平打算回“娘家”去求助。

后来在“娘家”浙江省中药研究所的支持下,当地建了一座小型加工厂,并请来了嘉兴桐乡的师傅传授加工技术。研究所负责引进品种、提供种苗、投资加工设备,俞旭平代表研究所负责收购鲜花,并加工成干花,有了“专业”的支持及不错的市场,农户种植积极性很高“第一年试种了80亩地,效益好得惊人,每亩最高的收益达到一万元以上。”

仅2007~2008年,枫树岭全镇菊农共销售鲜花4.5万多公斤,为农民增收23万元。全镇平均每亩收益达到3000元以上,种植最好的菊农每亩收益超过4500元。加工出来的干花因为品质高,被嘉兴桐乡全部收购,而浙江省中药研究所也相应地获得了一定的效益。

每年菊花采收加工的1个多月时间里,俞旭平除了指导收购鲜花、加工出优质的干花外,还负责安排用工、联系购买烘花用煤、核算成本等诸多事宜,“这些事情如果我坐在办公室、实验室里可能这辈子都不会接触到,我觉得这也是作为科技特派员的一种经历,让我在实践中锻炼了自己。”

“我们要做永远不走的科技特派员”

在俞旭平的指导下,枫树岭镇的农民腰包鼓了起来、村子也焕发着新的生机,“俞老师”的名号在镇子里无人不知无人不晓。“看着村民的日子一天比一天好,我发自内心的替他们高兴,也替自己高兴,实现了当时学以致用的初衷。”不过中药材市场波动很大,加之劳力成本的不断上升,俞旭平坦言必须要居安思危。“其实几年下来,当初那种输血式的帮扶已经无法满足当地发展的需要,寻找创新的方法也是科技特派员制度发展的内在要求。”

2008年起,俞旭平担任了淳安县中药材产业团队科技特派员的首席专家,他建立起试验示范基地,创新了薄荷一水稻种植模式,突破了贡菊连作障碍技术,制定了栀子、薄荷、前胡、贡菊等中药材地方标准,申报了多个省市科技项目....

只要一有空,俞旭平就利用各种机会宣讲中药材栽培和加工新技术,特别是规范化、无公害等现代中药材生产方式的讲解。这些年来,他一边在枫树岭镇和淳安县其他乡镇举办各类培训班百余次,一边下到田间进行现场指导,这些培训对于增强种植不仅有助于提高农民的素质和致富能力,更让种植户有了优质优价的意识,使中药材生产方式逐步与现代生产趋势接轨起到了重要的作用。枫树岭镇中药材专业合作社主任余绍海说:“俞老师手把手教我写论文目、搞科研、做经营,他是我真正的‘师傅’。 ”正是在俞旭平的帮助下,合作社得到了快速发展,中药材销售总额从2003年的300多万元增加到2012年的3265万元,2007年被杭州市授予“十佳农村专业合作组织”,2010年被评为浙江省示范性专业合作社,并先后被授予杭州市农业龙头企业、杭州市现代农业科技型龙头企业、浙江省农业科技企业等荣誉。

虽然派驻枫树岭镇的科技特派员只有俞旭平一人,但他绝不是一个人在“战斗”,他的派出单位浙江省中药研究所多年来一直支持他的工作。从2006年起,为扶持枫树岭镇中药材产业发展,浙江省中药研究所在当地租用50余亩荒山地,建立了中药材栽培试验基地,为中药材种植户提供了一个科技培训和示范推广窗口;并和淳安中缘农特产品有限公司一起建立了一座中药材产地加工厂,收购农民种植的中药材进行就地加工,为全镇农民带来长期稳定的收入。“作为一家科研单位,能够为乡村振兴提供一些力量是我们应尽的社会责任,责无旁贷,而科技特派员制度让我们的研究人员真正把论文写在了大地上,我们要做永远不走的科技特派员。”浙江省中药研究所所长王志安表示。

“如果让我再选一次,我依然会做现在的俞旭平”

15年弹指一挥间,俞旭平将无数的汗水与努力付诸乡野,甚至一个地地道道的杭州佬还学会了拗口难懂的淳安话,用俞旭平的话说就是去多了,听都听会了。“这些年来,科技特派员这个岗位让我对自己的科研方向、目标都有了新的认知,可能我是学农的,脚站在土地上让我觉得更踏实。”

昔日的贫瘠乡镇,如今已是闻名遐迩的“中药之乡”。2017年,枫树岭镇中药材种植面积达1.4万亩,全镇中药材总收入5985万元,是2003年俞旭平刚下派时的5倍多,2017年全镇农民人均年收入已达15120元,其中22.3%来自中药材产业。

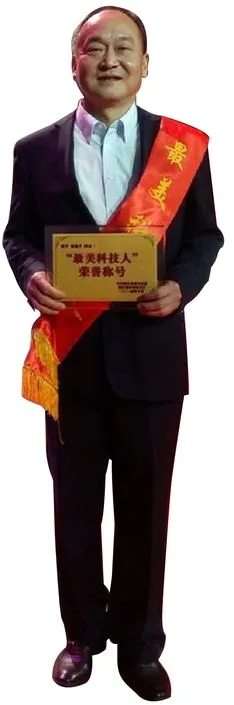

俞旭平担任科技特派员至今,十余次获得浙江省优秀科技特派员,2009年获得全国优秀科技特派员,2013年获浙江省“功勋科技特派员”2015年,他又获得了“最美浙江人——最美科技人”称号。其中,有一项荣誉是最让俞旭平骄傲的——下姜村荣誉村民,“下姜村总共有过3位荣誉村民,我是第一个!”提及此事,他的脸上洋溢着孩子般的灿烂笑容,“03年去的时候,镇里村里条件那么差,他们二话不说就把条件最好的房子安排给我住,每年杀年猪的时候,家家户户都会叫我去做客。我用15年的时间换来了村民们对我的真情和不解之缘,我实现了当年自己学以致用的初衷,也许作为一名科技工作者可以在自己的领域里发表很多文章、研究很多的项目,如果让我再选一次,我依然会做现在的俞旭平。”

如今伴随着乡村环境整治、乡村旅游、创意农业的兴起,俞旭平结合自己的特长,利用种植花卉类药用植物(如白芍、射干、菊花、栀子等),增加了观光游览项目;利用水果类中药材(如覆盆子),增加采摘类旅游项目;还利用枫树岭镇的特色中药材基础,推广健康养生产品和相关科普知识等。“时代在变化,我们也需要不断学习,也希望有更多的跨界人才能够投身乡村振兴,如果有更加优秀的人才我愿意马上’退位让贤’,但不管以后我是不是科技特派员,只要那儿的村民需要我,我义不容辞,俞旭平永远属于枫树岭镇。”

栀子花开、菊香四溢,一位科技特派员用15年的时光改变了一个乡镇、富裕了一方百姓、书写了一段快意人生;15年来,浙江全省1.56万人次个人科技特派员、19家法人科技特派员、354个团队科技特派员活跃在乡村一线。数以千万的俞旭平牢记使命,始终如一,在全省累计推广新品种新技术1.4万余项次,技术培训12万多场,培训670多万人次,成为点亮“三农”发展的科技之光。