从格雷马斯叙事语法分析电影《暴裂无声》

2019-01-26李新蕾

摘 要:《暴裂无声》以独特的结构主义叙事方法讲述了一个关于正邪的人性之争。本文运用格雷马斯叙事语法,以全新视角对影片中的人物关系和叙事方式进行探析,进而揭示影片结构的深层次内涵。

关键词:结构主义;格雷马斯;符号矩阵;行动元

中图分类号:J90 文献标识码:A

文章编号:1673-9132(2019)07-0188-02

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2019.07.171

《暴裂无声》将故事架构在北方矿业小镇上,矿工张保民儿子失踪三天后,随之失踪的是律师徐文杰的女儿,此时黑白通吃的煤老板昌万年成了唯一的嫌疑人。原本毫不相干的失踪案却因沉默的真相意外地连在一起。电影围绕着失踪的孩子的展开,讲述了一个关乎人间冷暖的故事。通过塑造三个不同阶级、性格迥异的人物,让观众能够俯瞰利益之下的众生百态,展现了人类面临人性抉择时的不同,揭示了中国当代社会的真实面貌。

一、结构中构成的人性博弈

相比前作《心迷宫》的悬念迭生,《暴裂无声》的叙事结构更加清晰明了。从剧情设置到人物关系,该片都没有过多地追求悬疑感,而是通过透视人物行为和关系的呈现,结构出影片最深层次的意味——关于人性善恶的博弈。影片将故事放入矿山、荒野之中,使寻找的人迷失在内。其中对人物的塑造也隐喻着影片的主题:万恶煤老板的贪婪吃相、失语矿工的暴力抵抗、无德律师的缄默不言,让包含在人性中的原罪被无限放大。

每部影片都有其独特的叙事结构系统,导演通过对孩子的找寻将三个不同身份的人关联在一起,构成了该影片独特的叙事系统。昌万年找孩子是要用其女儿去要挟徐文杰;徐文杰和张保民找孩子则是出于父爱的本能;令人咂舌的是张保民拼命解救的孩子的父亲竟是杀害自己儿子的帮凶。常规的线性叙事却通过真相的层层揭露而震撼人心。格雷马斯认为,通过对立物才构成了所谓的“符号指示的基本结构”的基础。只有清楚系统中各个要素之间的关系及其内在的深层次结构,才能解析出叙事结构,从而了解符号要素所隐藏的意义。

二、二元对立下的符号矩阵

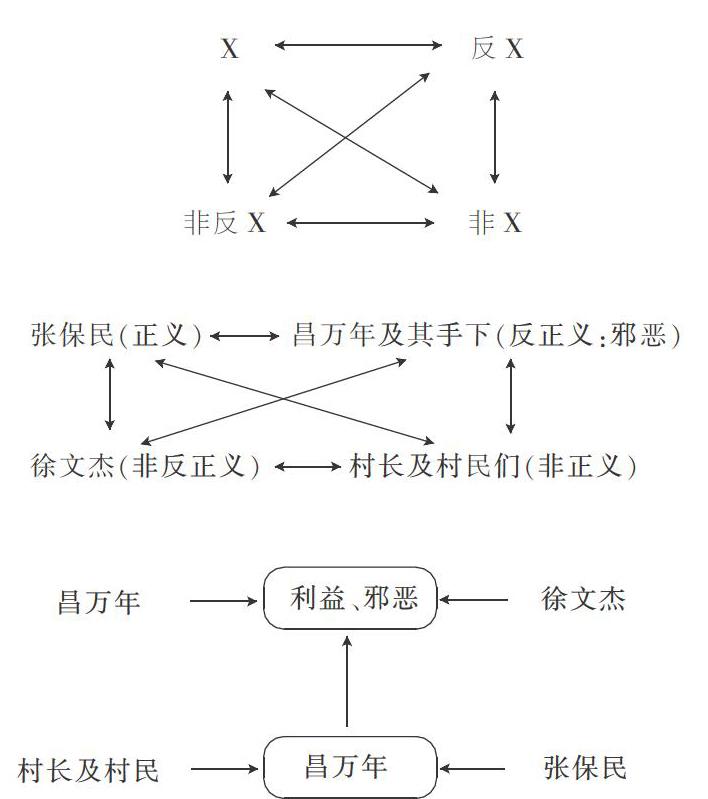

结构主义学家格雷马斯吸收了索绪尔和雅各布森的二元对立的基本理论,同时又借鉴了普洛普关于叙事的研究方法。他不着重研究命题的意义表达与其符号功能,而更多的是在讨论意义的细微构成,并从整体结构出发深入挖掘深层次内涵。其符号矩阵可以表示为下图:

图示中的内容为:设立其中一项为X,那么与之对立的就是反X。同时有与X矛盾但并不完全对立的非X,也有反X的矛盾方即非反X。互为绝对否定关系的X和反X是一组核心二元对立项,非X与非反X构成次要的对立关系,非X与X相互矛盾但不一定对立,非反X与反X同样如此。X和反X矛盾的出现在某种意义上说就是故事的开始,因此也派生出多种逻辑的可能性。

用格雷马斯所提倡使用的固定词汇和微小变化来体现人物之间相互关系的方法,可以把《暴裂无声》中人物关系用符号矩阵抽象为下图:

(一)X

影片中张保民作为符号矩阵中的主体X,其对于儿子的找寻、对被打矿工出手相助、自身难保的情况下仍然奋力解救徐律师的女儿等,通过这些正义性行为可视其为正义一方的代表。

(二)反X

与之极为对立的便是以昌万年为首的邪恶势力的象征,其非法采矿、进行万恶的权钱交易,在伪善的面具下是其散发着资本主义恶臭的肮脏躯体。他为一己私利残害儿童,视他人生命如草芥,可以看出其与X的对立关系。

(三)非反X

徐文杰律师为了利益与昌万年狼狈为奸,不仅帮他掩盖非法采矿的罪行,还在目睹他杀人后作为帮凶藏尸湮灭真相。对于反X有矛盾但不对立。他为了自己的利益始终以观望的态度处之,不仅没有加入到反邪恶的斗争中,反而在救下女儿后仍缄口不言。这里我们把他放在非反X的位置,在善恶边界徘徊,泯灭良知的行为不是完全反正义。作为中产阶级与无产阶级张保民有矛盾但不完全对立。

(四)非X

谷丰村的村长和村民是非X,他们为了昌万年给的补偿款,不顾生存环境和个人意愿,强迫张保民在征用书上签字,属于非正义行为。同时村长也为一己私利向昌万年手下报告张保民行踪,可以说他的这种恶劣行为影响着整个谷丰村的风气。

由此可知,意义是寓于结构之中的,而符号矩阵这个模式除了理清表层的人物关系之外,更重要的在于揭示结构下所蕴含的深层内涵。《暴裂无声》在展现人物之间关系时,更加注重的是对于人性的表达。从二元对立的角度去探讨人物行为的客观存在性。格雷马斯在《结构语义学》中谈到“结构是意义的存在方式,其特征是两个义素之间的接合关系的显示”。因此,可知意义是蕴含于结构之中的。根据本影片抽象出的矩阵模式中只有一個中心语义素——正义,其他的语义素正是由此展开的。表面上表现三个人物形象之间矛盾或对立关系,实质上是正义与邪恶、反正义与非反正义的人性的斗争。通过二元对立下的符号矩阵模式,我们可以清晰的理解电影所表达的关乎人性抉择的主题思想。格雷马斯矩阵下对现实的投射,使受众反观当下社会问题的同时,也领悟导演传达的思想内涵。

三、叙事结构里的行动元模式

格雷马斯认为叙事是由外显的叙述层面与内隐的结构主干组成,也可以理解为表层结构和深层结构的组合。表层结构指语义素层上的行动模式,深层结构则是整体的形态结构——类似于句法结构。在叙事结构中,“行动元”“行为”分别对应着句法的主语和谓语。格雷马斯在普洛普的“31种叙事功能”基础上,以行动元之间的结构关系为基点,设计出基于主客体关系的模型。这三组二元对立关系分别为:主体和客体、发送者和接受者、辅助者和反对者。结构主义认为,“主体是欲望的发出者,客体既是欲望的对象也是交流的对象,二者居于模型中心。发送者与接受者关系到客体的存在方式及最后的归宿”。辅助者和反对者对主体的意念起促进和抑制作用,是辅助行动元。从文本表层话语讲,一切叙事文本都可以抽象出这一基本模式。《暴裂无声》的行动元模型就可以表现为:

(一)发送者

影片中昌万年可以被看成整个行动的主体,同时也是利益的发送者。他为了达成自己的野心和欲望,置当地人的生活环境和他人生命于不顾。过度开采矿藏、猎杀动物、误杀张保民之子并毁尸灭迹、收买威胁共犯徐文杰。昌万年作为整个结构的主体,他不断地将客体——种种反正义行为输送于人们的思想,同时他决定和影响着故事的发展态势。

(二)接受者

在利益的驱使下,律师徐文杰接受了昌万年的五十万好处,并利用自己的工作职能帮助他逃脱法律的惩戒。作为昌万年犯罪过程的见证者,他不仅对张磊被杀事件熟视无睹,而且还助纣为虐协助其藏尸、出卖良知隐匿真相。他作为客体的接受者,欣然接受发送者传输的利益,为了达成目的在过程中也起到了辅助作用。

(三)辅助者

谷丰村村长和村民也在昌万年可观的补偿款面前沦为反正义行为的辅助者,他们逼迫张保民在协议书上签字,村长更是出卖保民,暴露其行踪给昌万年手下。作为同一阶层的人,对于正义维护者的张保民并没有得到他们的支持,反而受到了迫害。可以说他们和徐文杰一样只是利益的接受者,同时也是反正义行为的“助长者”。

(四)反对者

张保民是利益的反对者,正义的维护者。即使在自身难保的境地下仍舍身解救徐的女儿。在人性的考验面前,他始终坚持正义,凭一己之力与邪恶势力抗争。其对待利益的正确态度表现在对昌万年行为的抑制上,而村民和徐文杰的妥协行为则更多表现在对昌万年欲望无止境的助长上。

在行动模式下的叙事结构中,产生欲望、具备能力、实现目标以及得到奖赏这四种行动模态不是孤立存在的,它们之间是具有逻辑关系。行动模式中的各项行为都是由此引发的。因此,便构成了格雷马斯叙事语法的可能性。

四、结语

结构主义叙事学探究形式本身的潜在含义和整体的象征意义,发掘深层结构并通过符号之间的相互关系表现出来。运用格雷马斯叙事语法,可以对电影进行表层结构分析和深层结构分析,以此方法解析电影,更好的挖掘影片背后的意义。

参考文献:

[1](英)特伦斯·霍克斯.翟铁鹏译.结构主义与符号学[M].上海:上海译文出版社,1987.

[2]姚瑶.论电影《暴烈无声》中的意象[J].电视指南,2018(12).

[3]唐洁.格雷马斯叙事語法行动模式与文件作品情节构思[J].科教文汇(中旬刊),2014(3).

[4]安晓燕.《暴裂无声》:忻钰坤的叙事实验[J].电影文学,2018(20).

[5]徐爽,袁铭泽.沉默的呐喊:《暴袭无声》中的符号隐喻、阶层症候与社会寓言[J].电影评介,2018(13).

[6]路春艳.《暴裂无声》:沉默的愤怒[J].当代电影,2018(5).

[责任编辑 张翼翔]

作者简介: 李新蕾(1993— ),女,汉族,河北秦皇岛人,研究方向:艺术学理论。