家族性运动障碍与面肌颤搐一例并文献复习

2019-01-25向秋莲郭虎陆海英卢孝鹏

向秋莲,郭虎,陆海英,卢孝鹏

(南京医科大学附属儿童医院 神经内科,江苏 南京 210008)

遗传因素在早发性运动障碍发病中起重要作用,国外已报道了20余种致病基因[1- 5]。最近国外报道了一系列ADCY5基因突变所致早发性运动障碍的病例[6- 10],国内未见报道。作者对南京医科大学附属儿童医院1例ADCY5基因突变相关的家族性运动障碍与面肌颤搐患者的临床资料进行分析,并复习相关文献,以期提高临床医师对该病的认识。

1 病例资料

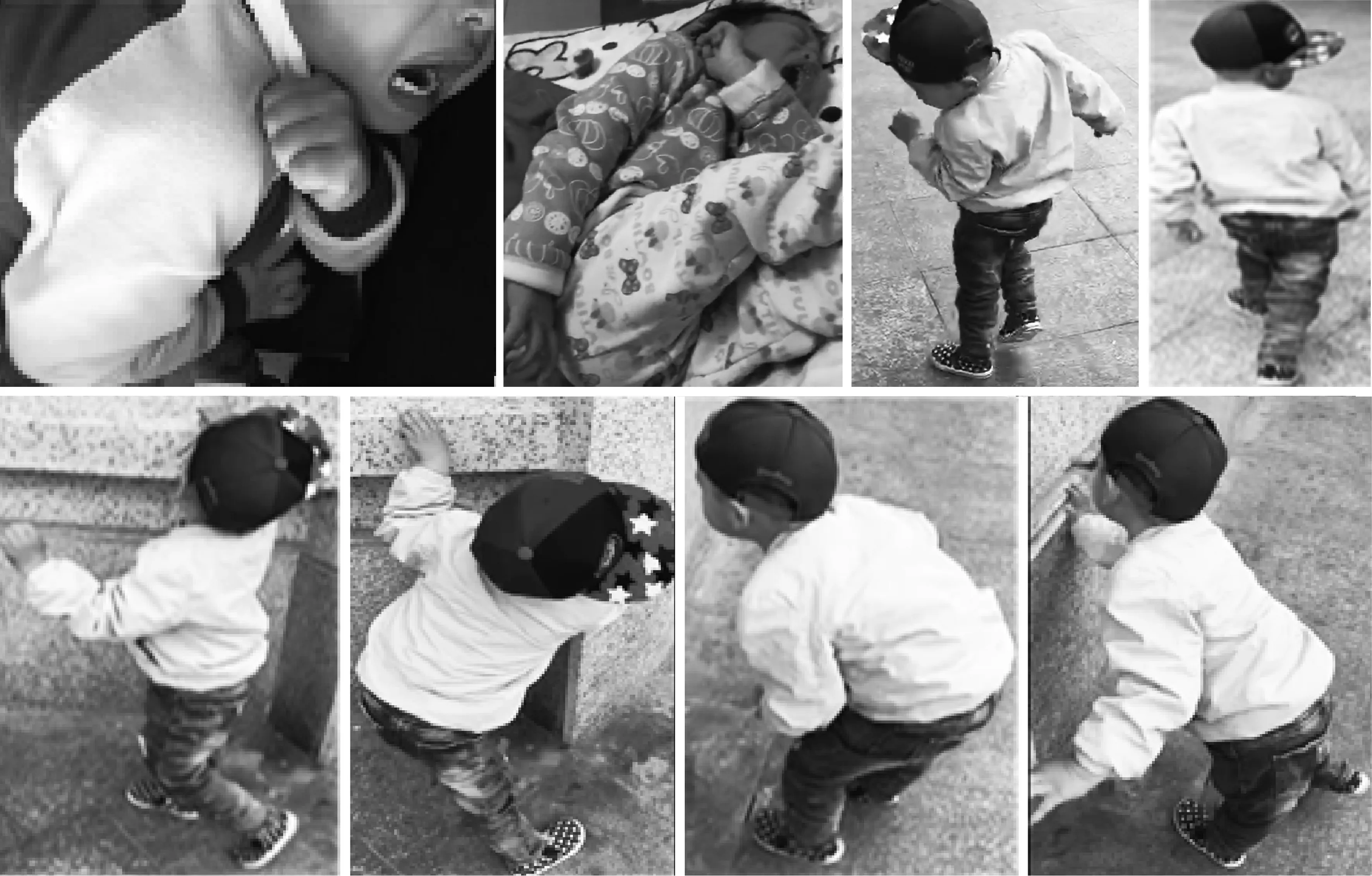

患儿,男,2岁10个月,因“发作性异常动作1年”入院。患儿1年前无明显诱因下出现异常动作,表现如下:(1)清醒期发作,呈发作性四肢和肩膀抖动、斜颈、头后仰,3~4 s自行缓解,每天发作2~3次,发作时意识清醒。(2)行走过程中出现突发“腿软、下跪”,每天发作1~2次;持物不稳,经常四肢扭动。入院前5个月患儿病情变化为清醒及睡眠期均有发作,表现为面肌颤动、挤眼、撇嘴,斜颈、头后仰,躯干扭动、角弓反张或前张,手足舞动,伴惊恐、哭叫,持续约30~60 s自行缓解,每天发作7~8次(图1)。近来睡眠期无发作,清醒期发作每天4~6次,表现同前。既往史:患儿生后有“慢性腹泻”,约15月龄时好转;无脑部感染性疾病病史,无头部外伤史。生长发育史:语言运动认知发育落后,有流涎,饮水易呛咳,7月龄时竖头不稳,15月龄起予以康复训练,18~19月龄会独坐,24月龄会站,25月龄可独走。现行走不稳,呈运动障碍步态,经常失去平衡,运动协调紊乱,头部晃动;有流涎,偶饮水呛咳,会喊“妈妈、奶奶、爸爸”。家族史:父母体健,非近亲婚配;有一姐姐,5岁,体健。曾祖父的亲哥哥有“手抖、走路不稳”,随着年龄的增长而改善,现90余岁,健在;其兄弟姐妹7~8人,体健,否认其他家族性遗传病史。入院查体:体温36.2 ℃,脉搏108次·min-1,呼吸22次·min-1,体重16 kg。神志清楚,反应良好,呼吸平稳,面色可。皮肤、黏膜无皮疹及出血点,浅表淋巴结未触及肿大,双侧瞳孔等大等圆,直径3 mm,对光反射存在。口角流涎,咽反射存在,颈软,气管居中,心、肺、腹未见异常,四肢活动可,双踝关节肌张力稍高,左侧明显,余肌张力正常,肌力Ⅴ级。双侧膝腱反射稍亢进,左侧明显;双侧踝阵挛阳性,左侧明显;共济运动检查不合作;行走不稳,运动障碍步态。双侧克氏征、布氏征、巴氏征均阴性。辅助检查:血尿粪常规、血生化、甲状腺功能、脑脊液、胸片、心脏彩超均正常。心电图提示不完全右束支传导阻滞。肌电图报告非活动性轻度肌源性损害待排;染色体正常;视频脑电图正常(家长指认发作同期脑电图并无改变);头颅MRI正常(图2)。患儿在22.5月龄和32.5月龄时进行的智能水平和社会行为发育评定(Gesell)结果提示全面发育落后(表1)。基因检测发现ADCY5基因c.1252C>T(p.Arg418Trp)突变、杂合突变(图3)。临床诊断:家族性运动障碍与面肌颤搐。予盐酸苯海索片治疗,随访半个月患儿临床症状无改善。

图1患儿发作性时的异常动作

1.基底区T1W1信号正常;2.基底区T2W2信号正常;3.基底区Flair信号正常;4.基底区DWI信号正常

图2患儿头颅MRI

ADCY5c.1252C>T(p.Arg418Trp)突变Sanger验证检测结果从上至下显示,患儿携带ADCY5杂合突变,患儿父母均无此突变,箭头示c.1252C>T(p.Arg418Trp)

图3患儿基因测序结果

表1Gesell量表检查记录

检查内容22.5月龄时检查结果32.5月龄时检查结果发育年龄发育商发育年龄发育商适应性14.6月6523.1月71大运动10.7月4816月49精细动作13.5月5919.8月61语言14.4月6415.7月48个人-社交13.2月5917.4月54结论全面发育落后全面发育落后

2 讨 论

家族性运动障碍与面肌颤搐于2001年首次被报道[11]。该病多数呈常染色体显性遗传,临床表现为阵发性舞蹈症、肌阵挛、运动障碍(可能累及四肢、颈部、面部),部分患者存在眼周、口周的面部肌肉抽搐,部分婴儿患者中可能表现出更为严重的肌张力低下和发育里程碑延迟。婴儿期的轴向肌张力低下和发育里程碑落后是本病普遍特征。另外,患者的焦虑情绪往往会加重临床表现,这也是该病的特征性表现。家族性运动障碍与面肌颤搐的发病年龄差异较大,从新生儿期至青春期均有报道[7,9- 14]。该病进展缓慢,一般患者的病情通常在中年早期趋于稳定,甚至自然改善,但部分患者随年龄增长反而恶化。本例男性患儿婴儿期起病,婴儿期表现为典型的轴向肌张力低下及发育里程碑落后,伴慢性腹泻,1岁10个月左右出现发作性运动障碍,表现为突发迅速的四肢和肩膀抖动,行走间歇性突发的肌张力障碍。患儿病程进展过程缓慢,2岁5个月左右时开始出现全身性的频繁间歇性或者持续性肌张力障碍叠加阵发性舞蹈、手足徐动症、口周和眶周面部运动障碍伴惊恐、哭叫,行走不稳,运动障碍步态,头摇晃,流涎,饮水呛咳;焦虑情绪、活动等可加重患儿的症状。其曾祖父的亲哥哥有类似疾病史。故本例患儿符合家族性运动障碍与面肌颤搐的临床特征。

ADCY5基因定位于3p21- 3q21,约71.73 cm范围内,总长度约74 kb,编码蛋白产物为腺苷酸环化酶[15]。腺苷环化酶转化三磷酸腺苷,生成环磷酸腺苷(cAMP),后者作为细胞内重要的第二信使,可调节一系列的下游效应器(如激酶、转录因子)。腺苷酸环化酶在脑内高选择性表达:纹状体、伏核和嗅区高水平表达,而其它脑区则表达稀少,这可能是ADCY5突变对运动的影响有相对选择性的解剖基础。2012年首次有报道[16]ADCY5基因突变可导致家族性运动障碍与面肌颤搐。Carapito等[17]于2014年进一步探讨了ADCY5基因突变与家族性运动障碍与面肌颤搐相关性,证实ADCY5基因突变是家族性运动障碍与面肌颤搐的遗传学病因。据文献[12]报道,ADCY5基因突变所致家族性运动障碍与面肌颤搐在早发性运动障碍中占比约11%。迄今为止,国外学者报道了60余例ADCY5突变所致的家族性运动障碍与面肌颤搐病例,极大地扩展了该病的表型谱及遗传学资料[12- 13]。如Carecchio等[12]报道了5例ADCY5基因突变致病的病例,除1例患者从他同样受影响的父亲那里继承了突变外,4名患者均为新发突变。本研究中我们通过先证者全外显子组检测,并对候选变异位点在家系样本DNA中进行Sanger测序验证证实,所携带变异为c.1252C>T(p.Arg418Trp),该变异在多例家族性运动障碍与面肌颤搐中被报道[12- 13]。该患儿家系中有类似病例,为曾祖父的亲哥哥,推测可能有类似变异。但其曾祖父哥哥的血样获取困难,未能通过基因测序证实。p.Arg418位点为ADCY5基因的热点突变位点,该位点有多个其它形式变异如p.Arg418Gly和p.Arg418Gln致病的报道[12]。

由于对于ADCY5基因突变相关的家族性运动障碍与面肌颤搐的研究最近才起步,分子机制尚不清楚;而且腺苷酸环化酶家族调控一系列的下游效应器,识别那些异常的途径非常困难;因而对这些患者的最佳治疗方案不确定。目前此类疾病的治疗药物主要包括金刚烷胺、帕金宁、乙酰唑胺、四苯喹嗪、水合氯醛、唑吡坦、氟哌啶醇、普萘洛尔、苯巴比妥、氯硝西泮、安定、卡马西平、普瑞巴林、巴氯芬、苯那君、丙戊酸钠等[10- 12,18]。ADCY5基因突变相关的家族性运动与面肌颤搐的药物治疗疗效不佳,部分患儿需手术干预[19- 20]。Dy等[19]详尽报道了3例ADCY5基因突变所致的运动障碍患者均因药物治疗失败而接受深部脑刺激手术治疗,结果有效,作者还在文中着重强调了1例6月龄发病、婴儿期有发育里程碑延迟和肌张力低下、运动障碍症状严重的患儿,在3岁时接受深部脑刺激治疗获得成功。本例患儿予盐酸苯海索片治疗,随访半个月暂无症状改善,如进一步观察治疗无效,可以选择其他药物观察,也可以及早进行深部脑刺激手术治疗。鉴于迄今为止报告的病例数目相对较少,有关该病的预后仍然不清楚。

总之,本病例有助于国内同行认识家族性运动障碍与面部颤搐的临床表型谱。对于婴儿期发育里程碑延迟和轴向肌张力低,焦虑情绪加重临床表现,随年龄增长出现运动障碍、面肌颤抽的患儿应注意检测ADCY5。