基于清代皇家园林整体性的遗址展陈方式研究

——以颐和园万寿山遗址为例

2019-01-25杜松毅余建星

杜松毅, 张 龙, 余建星

(1. 天津大学建筑学院, 天津 300072; 2. 天津大学建筑工程学院, 天津 300350)

在颐和园万寿山后山,现存一些没有开放的园中园遗址,这些遗址始终面临着如何展示与保护的难题。20世纪80、90年代,颐和园万寿山后山的苏州街和澹宁堂分别被复建,但这样的复建却引起文化遗产真实性问题的争议[1],尤其是在1998年颐和园被列入世界文化遗产后,万寿山北侧遗址采取着“保持现状”的保护和展示方式。现存颐和园园中园遗址共有八处[2],这些遗址很大程度上以台明和山石的状态存在。近年来随着研究的深入,遗址的价值不断被挖掘出来[3-4]。但就目前仅提供台明展陈方式来看,公众实际上难以认识遗址中所包含的多重信息。既要维持遗址残缺的暂时性状态,不能以实物复原作为单体展示方式,同时又要兼顾多种类型的展示活动,引导公众进行体验性游览,如此就陷入了一个两难处境。以这种状态作为前提,笔者提出一种展陈方式以引导公众来认识这些园林遗址的特有价值。

一、 整体地、联系地、多维度地认识清代皇家园林的特征

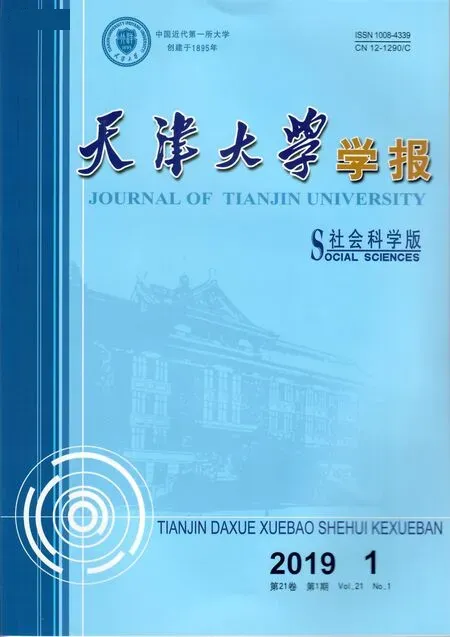

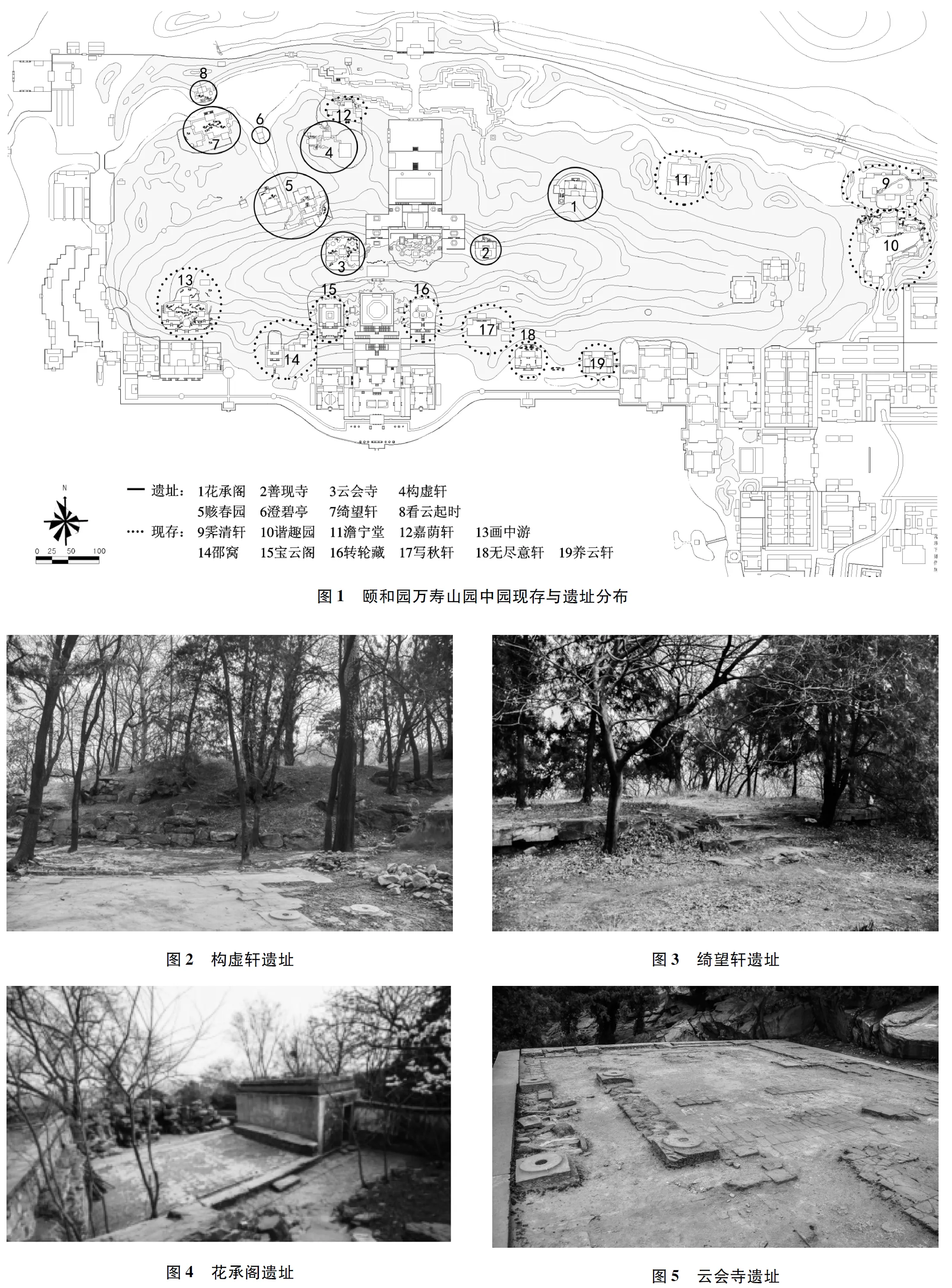

进一步思考万寿山遗址(见图1)的展陈方式需要对于其现状以及当前的游览者有清晰的认识。通过问卷调查以及随机访谈的方式,笔者发现,有一大批长期在颐和园健身的本地居民有条件多次游览。同时,一部分外地游客因颐和园的体量巨大,难以一次性走遍,有意愿再次入园进行“深度游”。公众有意愿深度地认识文化遗产,然而遗址(见图2~图5)现阶段仍停留在一个浅层的展示方式上,孤立地展示各个实物,分散地认识各处景点,实则不利于更深入地认识园林的价值所在。针对这些问题,笔者提出整体地、联系地、多维度地深入认识和理解园林的展陈方法。

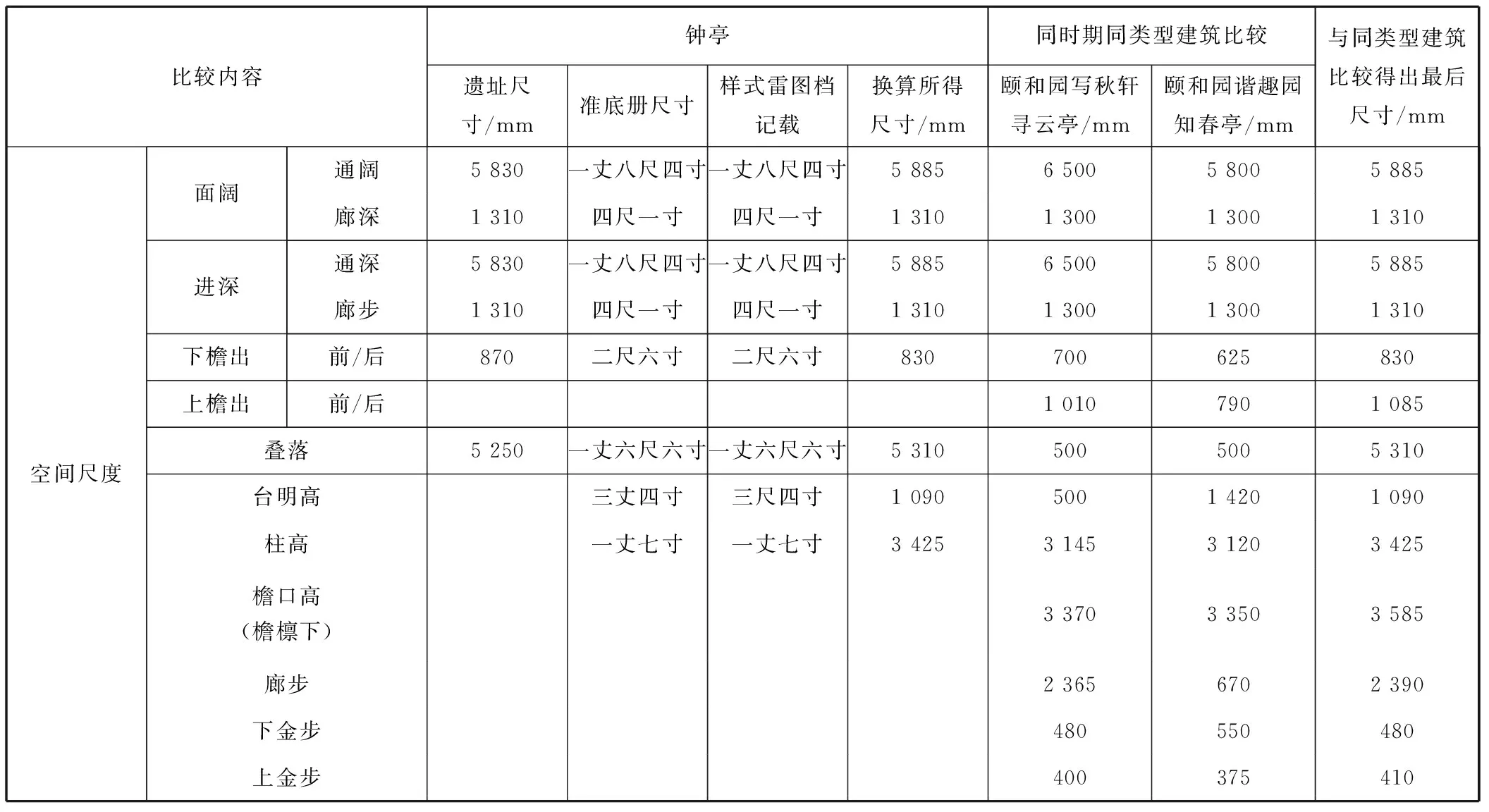

这种展陈方法以惯常地对清式建筑复原研究作为切入点。1)在修建园林方面,清代形成了特殊的官式做法,亭台楼阁的营建方式,假山的堆叠、铺地、彩画纹样是有模式可循的;2)尽管大部分遗址仅存台明,但园中园的布局、屋顶的大致形式可以凭借台明的位置、遗存的柱础反推出来;3)当代研究者的复原思路亦是依据同时期相似的建筑类型“类比”来进行推测复原的(见表1和图6)。

表1 颐和园赅春园钟亭文献记载数据校对、同时期同类型相似建筑比较

在复原研究中,研究者参考同时代的官式做法,亲临现场能够“看”到已经消失的园中园。所谓的“看”,正是利用了这样的类比经验,在脑中建立起这些在现实中已经消失之物的影像。那么在展示方式的设计中,便可以借由这种类比的研究体验,引导游者“看”到建筑。当下万寿山的南侧和东侧保存较完整的园中园内相似体量的建筑则提供这种“类比”经验的机会。

二、 两个优化角度:展陈内容和路线规划

在遗址“保持现状”的基础上,笔者主要以游览路线和展示内容两个角度提出展陈的优化方式。优化的关键在于在展陈体系中建立“类比”的体验。

1. 整体的、互相联系的展陈内容与路线规划

通常,各个园中园被孤立地看待,展示信息就停留在该处景点上。但当在景点介绍中适当地加入园与园之间相似部分的对比时,两处景点之间的联系就建立起来了。如果将游览比作是一种特殊的阅读,这样做很自然就建立了一种游览的“索引”,引导公众以一个整体的角度来认识这些分散的园中园建筑及景观。

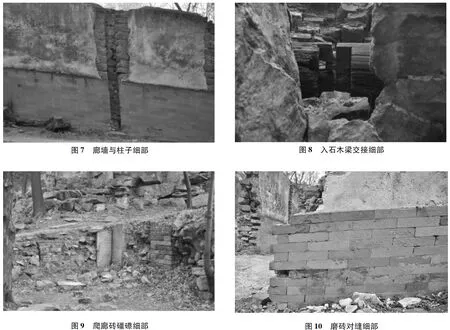

在路线的规划和引导上,面对遗址残缺带来的理解障碍,可以引导游客从既有的完整建筑上认识官式的做法类型和特点,再前往遗址。遗址上显示的构件提供了一种剖开看的认识机会(见图7~图10),而现存的建筑则提供了整体景观的风貌。因循万寿山东侧、南侧完整的园中园多,西侧、北侧遗址部分多的特点,设立多条东南至西北的游览路径,将万寿山西侧、北侧遗址的解释结构、构造的展示内容与东侧、南侧现存的、更完整的建筑结合起来。

整体性规划也使得展示的空间得到扩展,游客走在游览路上也成为一种体验。遗址的展示在通往遗址的路线上即可适当地展开。扩展的空间可缓解展示内容增加而展示空间不足的压力,通过更灵活可变的展示空间设置,适应观者的多次游览需求。

如果将清代皇家园林视为一个整体来看待,那么这样的方法就有一个更大的应用空间。由此看来,圆明园和颐和园从造园的手法、建筑的官式做法(同为样式雷家族主持[5])、经历的帝王(乾隆帝曾改建圆明园),都有一定的相似之处。利用两个园子位置上的邻近(见图11),通过门票互通、展陈方式相互联系的方式,游客在颐和园获得的知识也可以迁移到圆明园中,有助于其理解圆明园大量残损的台明遗址(见图12~图13)。

2. 可持续的、灵活多变的专题游览路线规划

如果说横向类比的体验方式是将各处景点联系起来的“索引”,那么纵向挖掘多层次、多维度的文化价值所形成的丰富的专题,则如同一份“菜单”,提供灵活多变的游览计划。

(1) 诗文主题展示。历代帝王在皇家园林中进行诗歌创作、点景题名的园林活动,留下了大量的文献记录。在游客对遗址空间有了初步认识后,游览路线可以加入诗文题名等其他主题。按着文献中记载的地点和季节,沿着帝王的路线游览,能更好地理解诗文题名所表达的趣味,切身地体悟古代中国人与自然相融的和谐关系。

(2)爱国主义历史兴亡主题展示。由于遗址本身呈现的残损并没有改变,而完成 “完整—残缺—完整”遗址路线,展陈内容的丰富与现实的断垣残壁对比带给人的感悟,将比仅仅是不可读的遗址本身产生更强烈的震撼,从而获得更大的历史教育意义。

(3)季节性的园林景观主题展示。在不同的季节,园林的植被景观呈现不同的效果,展示路线的变化能让公众体验到园林区别于其他古迹所特有的价值。如此一来,多样的、富于变化的展示也势必吸引更多的公众关注园林的价值。专题性的展示内容除了可以通过展示牌提供,亦可通过印制精简的主题性导览小手册,将科研工作者的成果转化为公众可接受、可理解的信息。

三、 结 语

(1) 重视文化遗产在相互对比和联系中呈现的整体价值。游览路线的组织正是通过时间来转化展示空间上的矛盾,而展陈内容的联系则将各部分之间相互关联的价值整合起来。

(2) 注重研究者和公众、学术研究和公众宣传之间的联系与转化。展陈内容、展示主题多样性的背后是研究者开展多元学术研究的成果,而研究者理解和比较的方法则是面向公众展示文化遗产的方法。

清代皇家园林从服务于皇帝转变到服务于公众,其公共性的转变也同样意味着公众将更多地参与到这样的文化遗址展示中。随着研究者对清代皇家园林研究的进一步深入,更多元的、更丰富的展示方式和内容将成为一条联系公众与研究者之间可持续发展的链条。

通过对清代皇家园林遗址展示内容和游览路线的安排,突出了古代中国建筑的辉煌与近代中国遭受侵略的历史对比和联系,更好地将爱国主义教育与传统文化熏陶结合起来,让更多公众体悟和铭记这段历史。遗址所展示的西方列强侵华历史可以让更多的国际游客了解中国当代的建设和发展来之不易,古老的传统文化是实现中国梦的基础。园林展陈工作突出了处理人与自然环境的和谐关系、古代建筑结构设计能工巧匠的智慧,对当下的城市规划、建筑设计、土木工程有所启发,为美丽城市和美丽乡村建设做出贡献。