萨特对胡塞尔早期想象理论的发展:心理影像

2019-01-23崔昕昕

崔昕昕

(南开大学哲学院, 天津 300350)

萨特在《想象》(TheImagination)和《想象物》(TheImaginary)两部书中批判了传统想象理论,并对想象进行了新的现象学考察,他认为想象是一种“假定其对象虚无”[1]的意识。目前学者们主要关注萨特的想象理论与胡塞尔的意向性之间的亲缘关系,其依据在于萨特在这两部书中高度赞扬了胡塞尔对于现象学发展的极大功绩。他们认为,萨特将胡塞尔的意向性改造成了具有否定性和超越性的意向性,从而克服了传统哲学认为想象是知觉的附属物(甚至直接将想象视为内在的观念知觉)的那种观点,而其本身并无实在的超越这一缺陷。笔者认为,尽管萨特借用否定意向性[2]祛除了这种“内在固有的错觉”(the illusion of immanence)①,使得想象作为一种独立的意识活动而具有自身的独特活力,然而,萨特实际上更多地改造了胡塞尔早期的图像意识理论,但很少有人从图像意识出发来考察萨特的想象理论。在萨特的想象理论中,有一条线索似乎并未引起人们的注意,那就是他提出的“心理影像”。心理影像是萨特基于胡塞尔的图像意识所进行的一种批判性建构,它在使想象理论系统化上发挥了重要作用。萨特提出的影像家族理论最终就是要将各种影像类型进行归类从而达到统一化。因此,从某种意义来说,从胡塞尔早期的图像意识来看萨特的心理影像理论则更有意义,本文则以此为切入点考察萨特的心理影像是如何解决胡塞尔早期面临的困境的。

一、 胡塞尔图像意识理论的困境

顾名思义,图像意识是一种以图像为中介的意识,没有图像的出现,该意识是不可能成立的。胡塞尔早年在《逻辑研究》中对想象性意识做了界定,他认为想象从总体上来看是一种意识体验活动,该活动建立在图像意识的基础上。完整的图像意识包括五部分,即“图像事物”、“图像客体”、“图像主体”②三个基本要素以及“冲突性”、“相似性”两个根本原则。正如胡塞尔所描述的,图像事物指呈现图像意识的物理事物,例如我们所体验到的绘画材料。物理事物是整个图像意识的基础。当然,如果只停留于这一层次的话,图像意识不可能完成,我们只会以具有存在设定性的感知方式来把握这幅画。但是当我们观看一幅关于“马”的绘画时,我们所把握到的体验的精神图像在胡塞尔那里被称为图像客体,即绘画本身在意识中呈现的精神图像。这个精神图像是对图像事物感知的变样,它是中立的,并且既不设定也不否定存在的状态。精神图像是一种意向性超越,但这种超越显然不同于一般的意向相关项,因为它的意向作用的期待是朝向未来的另外一个对象的。

实际上,在图像客体的感知下,图像事物的感知是一种不可脱离的脱离,它一方面指向物理事物,另一方面指向精神图像,这本身就存在着某种张力,然而这种张力并没有使得二者对立起来并成为两种独立意识,而是使二者相互交织成一种复合型意识。显然,这个二维指向是奇特的,因为图像客体感知并不是对图像事物的再现,而是在这种张力中投向了另一种新的维度:图像主体,即现实中实际所存在的事物,例如一匹红色实存的骏马。这三部分构成了完整的图像意识,图像主体并不能和前两个部分相分离,尤其是不能和图像客体分离,它们构成了奇特的交织,是一个统一体,这之中不仅有图像客体和图像主体的相似,也有三个因素之间的各种冲突。倪梁康教授指出:“胡塞尔会说,只要我具有图像意识(而这是每一个正常人都具有的),我便具有三种客体、三种立义。这是一个不会因人、因时、因地的变化而改变的本质结构,因而是与纯粹的意识本质结构相关的一个问题。”[3]简言之,在胡塞尔那里,“想象是通过图像相似性的特有综合而得到充实”[4]。这就意味着,他事实上已然将图像意识等同于想象。然而,我们进一步分析之后便看到在胡塞尔的图像意识中存在着诸多困境。

首先,胡塞尔把图像意识作为典型的想象能否相容于普通想象?事实上,普通想象可以不需要唤起者,因为我们完全可以自由地想象。在想象活动过程中,如果其综合因素的第一维度的图像事物并不在现实中存在,即我们并没有进行具有知觉立义形式的感知,那么此时图像事物是不在场的,例如:我们可以直接想象十六边形。这个时候十六边形是作为一种不存在的事物在我们脑中存在的,该想象活动并没有物理材料的图像事物,那么我们所进行的这类想象与图像意识有什么关系?它本身又具有什么意义?显然,尽管非存在对象的想象和图像意识一样都有相应的主体,也有类似于图像客体的显现,但是我们所进行的并不是一种完整的图像意识,这两者是有区别的。倪梁康认为:“这个意义上的想象或想象所具有的共同特征就在于它所构造的不是事物本身,而是关于事物的图像。从这个角度说,想象只是一种感知的变异或衍生。感知构造起事物本身,而想象则构造起关于事物的图像。”[3]由此我们能进一步看到,胡塞尔的早期图像意识与整个想象意识实际上并不是一种相容的关系。从想象的整个范围内部看,除了图像意识的想象还有非图像意识的想象,例如中间类型影像。进一步看,所有的想象意识是否都必须是有图像的,即图像是想象活动的根本要素吗?

其次,符号意识与图像意识的关系是什么?虽然胡塞尔在《逻辑研究》中论述图像意识时强调了图像意识与符号意识的区别,但是实际上图像与符号在他那里是分离的,或者说胡塞尔并未考虑到符号意识与图像意识的综合作用。胡塞尔指出:“符号在内容上大都与被标示之物无关,它既可以标示与它异类的东西,也可以标示与它同类的东西。相反,图像则通过相似性而与实物相联系,如果缺乏相似性,那么也就谈不上图像。”[4]931我们也可以进一步追问:符号能不能作为图像意识起作用?显然在胡塞尔那里,作为图像意识的唤起者只有物理事物——图像客体——而没有符号。实际上,在日常的图像意识乃至普通想象中,我们有时很难区分图像意识与符号意识的交融性。我们在某种意义上可以说,在图像材料上存在着与符号材料交融的图像意识乃至想象行为。但是这种融合却并不意味着符号就是影像,影像就是符号。

最后,想象的材料是否有一个独立的位置?如果把图像意识作为一种广义的想象理论,那么在想象材料与图像事物材料之间的关系问题上,显然不能用知觉材料代替想象材料。“如果影像和知觉的材料是相同的,那就很难用意向性区分二者。”[5]在图像意识的基础上去理解想象,整个想象的范围是很狭隘的,许多与之关联的非现实化行为并未涉及到。萨特认为胡塞尔的想象的材料没有独立位置。萨特写道:“胡塞尔认为,再造灯火辉煌的剧场意味着再造灯火辉煌的剧场的知觉。我们看到,影像——回忆在此只不过是一种被改变、即被过去的系数影响的知觉的意识。胡塞尔似乎在奠定彻底更新问题的基础的过程中,被陈旧观念所困囿,至少他认为,影像的质料仍然是再生的感觉印象。”[5]112如果按照图像意识的表述,我们很难为心理影像的材料设定一个独特位置。换言之,如果胡塞尔要彻底摆脱他的图像论的困扰,就必须为心理材料谋得一个独特乃至独立的位置。

胡塞尔图像意识中存在的这些困境,使得他对自己的图像意识理论一直抱有不确定的态度,并在手稿中不断地进行修正,但是他最终还是放弃了把图像意识作为一种想象的范例。这些困境在萨特的《想象物》中或多或少都有所克服和解决,而且萨特还赋予其更多的内涵。

二、 非现实的对象与心理影像

1. 否定意向性是非现实化的基础

萨特在《想象物》开篇就阐明了胡塞尔现象学意识理论的重要性。萨特把心理影像当作一种意识行为,并且想借助于意向性意识来拒绝传统的自然主义想象理论。对于萨特而言,意向性首先是一种超越意向性,意识总是投射到异于它自己的事物上,因此心理影像自然也具有这个特征,它首先是一种超越性意识,总是超出自身是对某一个想象主体的意识。在萨特那里,有两种指向对象不同的超越,一种是在知觉中超越自身投向实在之物。例如:当我看一个水杯时,我的意识就超越地指向它;另一种是在想象状态下,意识否定自身从而进入非现实对象之中。“影像只不过是一种关系罢了。我对彼得所具有的想象性意识并不是关于彼得的影像的意识;彼得是直接地被触及到的;我的注意并不指向一个影像,而是指向一个对象。”[1]7所以,萨特理解的意向性中就天然具有一种否定性因素,即意识是异于指向对象的,也是能够否定对象的。

显然,否定意向性对萨特的心理影像而言具有三重作用。首先,萨特批判的“内在固有的错觉”被排除了:否定意向性可以超出自身的范围面对一个对象。其次,否定意向性也使得胡塞尔的图像理论从整体上与对象的关系多了一些活力与主动性。在萨特看来,心理影像的一个重要特征是自发性,知觉的意识表现出一种被动性,是因为它设定对象为存在。例如:我感知到天气的冷热是既定的,其冷热不会受到我们意识的控制。与此相反,心理影像则是一种主动构成性的意识,例如:我可以自由地想象一头“人首马身的怪兽”。萨特指出:“想象性意识其自身便展示出一种想象性意识,也就是说,它具有一种产生并且把握影像对象的自发性。它是对象表现为虚无这一事实的模糊不清的对应部分。”[1]14否定意向性确立的自发性可以解决胡塞尔图像意识式的想象没有赋予想象材料的独立性困难,即解决笔者如上所言的胡塞尔图像意识的第三个困境。换言之,想象能使自身材料与知觉材料不同,而其本身又不至是一种空无,否则想象对象的构成是困难的,甚至谈论想象也是困难的。正如美国俄勒冈大学(University of Oregon)的著名现象学家Beata Stawarska在2001年发表的《图像表象抑或主观性图式——萨特想象论研究》一文中所指出:“萨特主要是改造或者说解决了胡塞尔早期图像表象理论所遇到的:如何能避免内部图像概念或者影像的固有的问题?在没有影像或者图像的情况下如何建立想象理论?”[6]

很明显,正因为否定意向性的存在,萨特论述的关于非现实对象的四个特征才得以成立,它们才有了必要的本体论基础。笔者认为,这里出现了某种程度的统一,即否定意向性统一了非现实化。萨特说:“它可以假定其对象是非存在的,或者是不在场的,或者存在于他处;它也可以中立化自身,亦即并不假定其对象是存在的。”[1]12首先,“假定对象非存在”即影像对象可以在现实中不存在,例如绿太阳;第二,“不在场”指对象不出现在此刻的场景中,这是一种否定性的设定;第三,“存在于其他地方”指对象虽不出现在此刻的场景中,却可以存在于别处;第四,想象对其对象的存在与否不予设定。例如:当我看杂志上的人时,我不去想他们是否存在。萨特认为这四种方式实际上都是否定的方式,它们对于影像意识来说是构成性的,而非影像构成这些设定性的活动,并且附加给它们某种活动方式。由此,心理影像对象是一种虚无,或存在或不存在,或无信念存在。实际上,这四个特征都可以归结为广义的非现实化。因此,萨特对心理影像对象所界定的四个特征完全可以归结为非现实的概念之下。那么,这种心理影像的非现实化究竟有什么内容?它的活动又是如何开展的?

2. 想象的非现实化

在萨特看来,心理影像与知觉对应,是一种典型的非现实化,而且具有自身独立的材料与形式。萨特认为心理影像是一种想象意识,不仅带有非现实性特征,还带有最富高级、最有想象力的自发性特征,这一点完全不同于图像意识式的想象。萨特指出,非现实性是指针对于想象活动的非现实性,一方面想象对象不在眼前;另一方面想象使想象对象从现实中隔离起来,成为一种悬空和虚无。想象的心理影像的本质是非现实性,构成了心理影像的基本结构,非现实性首先是想象材料的非现实性,心理影像的材料不同于现实的结构材料,并无现实生活的质。“彼得的不在场……就是我所指称的他的非现实性。”[1]126-127其次,非现实的对象对应的是非现实空间和非现实时间,二者是影像对象的相关性质,从属于影像对象,并附加在对影像对象这一核心意向上。

非现实的空间,是指这些空间性质并不内在于彼得,空间是影像对象的“附属物”——非现实性。其一,影像对象所处的空间不具有与我的邻近的外在关系,作为影像对象的知觉特征会深化,并且一直延伸到影像内容中。其二,影像对象所处的空间不能与现实事物相参照。因为在影像意识中,影像对象的高矮胖瘦作为绝对性质是内在于对象中的,它与我以及其他事物的存在毫无关联。而无需像在知觉中感知一个对象那样,必须将该对象同其周围的事物相比较才能得出。正如Jean Hering在《关于影像、观念和梦》(ConcerningImage,Idea,andDream)一文中所指出的那样:“查里五世,甚至是由提香所描绘的具体的查里五世,不会像挂在画廊里房间中的查里五世那样被经验到……只要我不把注意力集中到现实的情景中,而是集中到这幅小型画,这幅画以一种神秘的三维空间的方式——一个我不知道它确切属于哪里的空间出现。”[7]实际上,萨特的心理影像的空间性既不是知觉上的空间,也不是真正意义上的物理空间,而是相关于意识中且被人们假定的,因此是一种不恰当且可以随时变化的空间。

在萨特看来,非现实的时间指影像对象不受时间的限制,它们是永恒的,其时间的绵延是由非时间的综合造就出来的。影像内容的时间与影像对象的时间不同,它们完全独立。虚构的对象的存在是无任何时间确定性的,它既无时间,也无现实性,对象保持不变,没有过去和将来。另一种情况是影像内容是具有被压缩了的、受到抑制的绵延性,有对特殊绵延的时间性的综合。此内容是对以往的各种特征的综合,从而表现出具有一般性的影像内容,这种情况下的时间性是非现实的,同时也是绵延的。影像内容在影像这一意识消失之前是保持存在的,而影像对象则会迅速消失。现实影像内容的时间是非现实的,它与现实性的时间不一致,且两个事件是独立的,两者并不相互继起,也没有同时性,两者是排斥的,一个出现另一个就会消失。

通过上述分析,我们便会得出,实际上非现实的世界是不存在的。萨特想象的世界是一种独立化,与之接触在于自我在现实世界中的非现实化。想象世界不符合现实世界的逻辑,它不是一种确定性,其对象甚至是变化的,而且影像内容的本质被疏忽掉了,我们无法真正确切地考察影像内容的本质,它们失去了同一性。或者说萨特的心理影像是一种否定化。

3. 面对非现实对象的行为:心理影像

心理影像表示意识与对象的关系,它是意向不存在或者不在场对象的一个活动。其方式是通过相似于其意向物的心理内容或者说质料的呈现,如运动、情感等都可以作为心理影像内容的来源。心理影像不具有外在性,它不占据现实的时间和空间,也和周围事物无关。

我们来反观胡塞尔的图像意识,当它作为广义的想象时,实际上并不能包括从属于想象的其他性质,而在萨特的心理影像中则涵盖了这些性质。另外,胡塞尔的图像意识也无法建构非现实事物的想象,因此他对于想象的界定是不完善的;而萨特的心理影像则直接具备这一解决路径。萨特通过心理影像扩充了图像意识的标准内容,使得胡塞尔图像意识的对象有了一个更广的含义,从而可以涉及到整个想象意识,即不仅有图像意识,也有图像意识之外的其他非图像意识。那么萨特是如何打通想象的整个概念,使得想象理论系统化的?

三、 以心理影像为典型的影像家族的非现实化建构

在萨特看来,非现实化使得影像家族在某种程度上得到了统一。笔者认为心理影像实际上是整个影像家族的关键,其一,心理影像最能概括非现实化的四个特征,而对比影像家族中由图画产生的物质影像,心理影像的材料还没有真正意义上的独立性,另一方面心理影像最能体现意识的纯粹自发性,它自身独立,具有一种否定性的冲动。英国卡迪夫大学(Cardiff University)的Jonathan Webber教授是当代著名的萨特研究专家,他在《想象物》一书的导读中指出:“萨特去解释描述的本质或者图像表象的理论在审美哲学的讨论中提供了一种富有洞察力的贡献。”[1]xxiii这个“富有洞察力的贡献”实则说的就是萨特的“心理影像”概念。心理影像最能体现想象意识的自发性、非现实性,而自发性、非现实性对于审美哲学来说是至关重要的。“因为,萨特在讨论心理影像时使这一点变得更加明晰,即想象涉及的质料不需要是感知的物质世界的一部分。”[1]xxxiii那么,萨特是如何通过影像家族理论来统摄想象理论的呢?

通过影像家族,萨特统一了想象,但是萨特并没有放弃图像意识中的相似性,他认为相似性贯穿于整个影像家族。由于相似性似乎就是图像,甚至萨特的影像家族就是图像家族,那么表面上看相似性是影像家族的核心吗?或者说,影像家族之所以是一个家族恰恰是因为它们都具有图像表象吗?实际上,在图像家族里面也有非图像的成员,例如中间类型的影像。其二,影像家族的真正统一体并不是图像,图像只处于次要位置,而是非现实化。相似性只是作为非现实化的一个链接纽带。在否定意向性中,意识并不能脱离开对象,而与对象的这种紧密关系体现在相似性上。因此,萨特的影像家族并不会重新走向胡塞尔所犯过的错误。

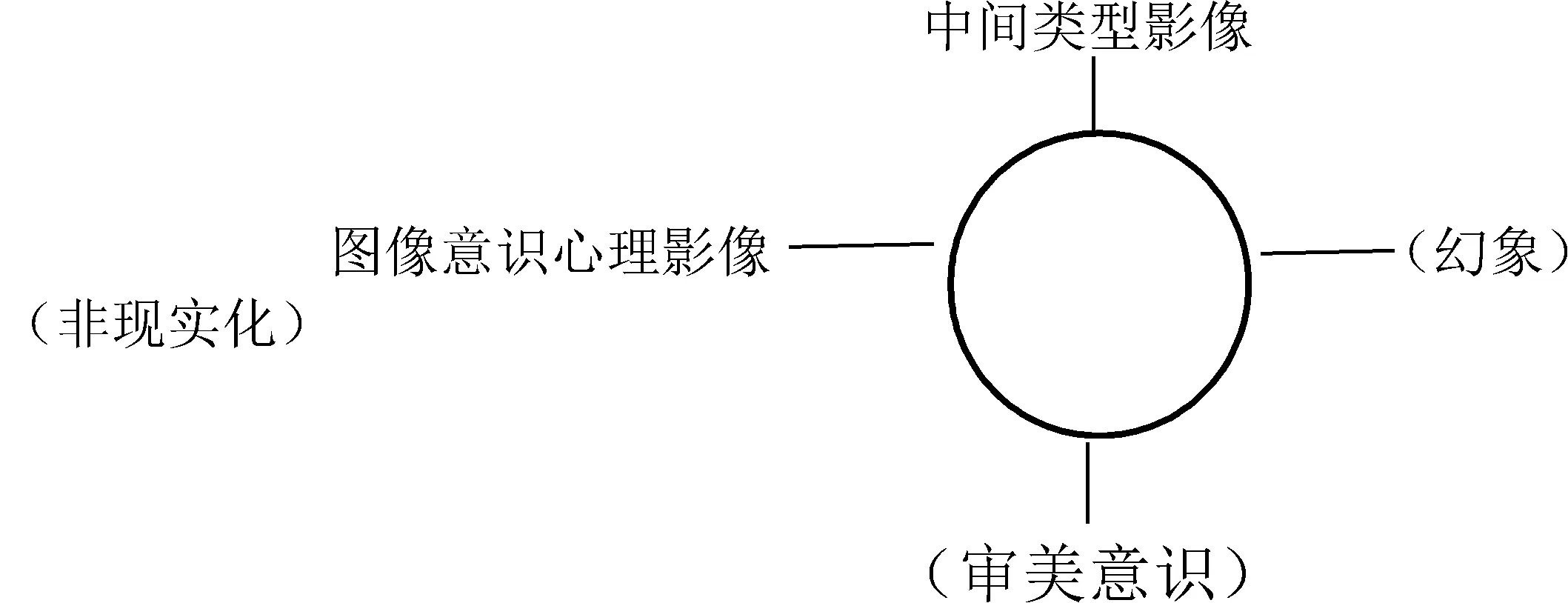

在分析影像家族之前,我们需要指出的是,想象的对象是不在现场或者不存在的,想象的中介是对象的物理存在或者心理内涵。根据萨特关于影像家族的描述,我们可以得出如下结论:如果对比图像意识的话,在萨特那里至少有以下几种意识(这里的图像并不是中介):第一,有图像事物的图像客体,但图像主体实在;如根据漫画像想象认识的彼得;第二,有图像事物的图像客体,但图像主体非实在,如根据一个龙的雕塑想象一条龙;第三,无图像事物的图像客体,但图像主体实在,例如直接想象认识的彼得;第四,无图像事物的图像客体,但图像主体非实在,例如直接想象一条龙;第五,无图像事物的图像客体,但图像客体减弱了,且没有图像主体。也就是说,该图像是空的,但是具有心理材料。例如在睡意来临时,在意识中跳动着模糊的斑点,此时我能够意识到这些斑点,甚至能够有一定意识对其“操控”,但其并没有主体内容。鉴于具体的分类是由质料所决定的,因为意向是同一的。我们可以将影像分为以下几种类型:质料来自物质世界的影像(照片、漫画像等);质料来自心理世界的影像(运动的意识、感觉的意识等);中间类型的影像(在睡前影像下感受到的一张脸等)。这些变化的影像揭示出了意识的一个重要功能——“想象的功能”。

萨特指出,从模仿的影像意识、图式画的影像意识、墙上的斑点的影像意识、入睡前的影像意识到心理影像的意识其意向性的指向,即深层次内涵是没有发生变化的即意向的指向性不会消失。意向通过某种质料和认识形成一个影像对象,见图1。

萨特认为符号意识可以与图像意识交融,模仿意识和草图勾画就是这样的例子。模仿意识主要是通过戏剧表演来完成的。“在一个音乐厅舞台上,弗兰科内正在扮演着某个人物;我辨认出她所模仿的那位艺术家;这就是莫里斯·谢瓦利埃。我评估了这一模仿。”[1]25弗兰科内在模仿谢瓦利埃。但是我们知道,这两个人实际上并没有任何相同之处,甚至可以用一个男士来模仿一个女士,并且不借助于任何实在符号而只凭借动作。萨特认为在模仿意识中,心理影像的唤起者并不是图像意识的物理事物,而是一种符号,这种符号可以是物理符号也可以是抽象符号。那么为什么扮演者不是作为像图像画一样的事物而是作为一种符号起作用呢?因为萨特认为扮演者的帽子与模仿之物并不相似,而我们知道,图像事物构建的图像客体与主体是相似的。相类似的是,草图勾画在很简单的线段组合中就构建起了心理影像。它也是作为一种符号产生心理影像。我们看到,通过模仿意识,萨特认为符号也可以作为图像意识的唤起者,换言之,二者是相容的,这使得图像意识更加丰富,解决了胡塞尔图像意识的第二个困境。

萨特还分析了中间类型意识,例如:“火焰中的脸型”或者“墙上的斑点”等,他认为在影像活动中或者在胡塞尔意义上的图像意识中,除了胡塞尔所列举的要素之外,还存在运动和情感。他说:“我们在没有任何动机的情况下自由地进行眼睛的运动,我们愉快地思考斑点的轮廓,接着出现的是愉悦我们的秩序,我们于是任意地将这个部分同那个部分连结到一个整体中,这个整体既不要求也不拒绝某种东西。”[1]36。萨特认为运动分为有规则的运动和无规则的运动,前者体现在草图勾画理论中,后者则明显体现在中间类型影像中。显然,中间影像就是一种心理影像,只不过在其中并没有任何内容也没有任何所指涉的对象,毋宁说就是一种空无。但是,这种“空”中还是有一定的材料的,即心理材料,也可以说是胡塞尔的质素。我们在中间类型影像中会体验到一些类似斑点的东西,这些斑点并没有任何含义意向,也并无继续投射并完善该行为的倾向。同时,在中间类型影像中还存在着运动,它可以是一个非静止的状态。显然从逻辑上看,中间类型影像是位于心理材料与意向对象之间的一个阶段,这之间实际上是意识的停驻。图像意识是无法解释中间类型影像问题的,因为中间类型影像并没有形成任何图像,但是却包含在萨特的心理影像概念范围之下。影像家族中还有幻象,实际上我们已经无法在幻象中区分到底是在想象中还是在真实中,或者毋宁说都是当事者的一种“模糊中的真实体验”,这种状态被萨特称为“想象的病理学”[1]vi。除此之外,影像家族还包括审美意识等想象行为。这也就意味着萨特通过突出心理影像而建构的影像家族理论成功地解决了胡塞尔图像意识理论的第一个困境。

图像意识在萨特对影像家族的描述中得以丰富。在萨特这里,图像意识企图围绕一个反复的主体而呈现自身,它并不是单线的,也就是从图像事物到图像主体的再现,而是一种多重交织。例如:萨特认为再现彼得可以通过影像、照片和漫画依次呈现。这正是因为图像意识的本质即争执意识决定的,但是这种争执又必须符合一定的统一性,否则我们并不可能意指非现实之物。显然我们能看到,同一图像事物可以在多次的“看”中对应于一个主体,也可以在不同材料的事物中通过多种途径对应于一个主体,甚至还可以说,同一图像事物在主体上也是可以变换的,当然那显然不再是同一个意识。这一点在胡塞尔那里并没有提及,显然这是萨特对胡塞尔理论的丰富。

通过对萨特影像家族的分析,笔者认为影像家族从两个方面扩展了胡塞尔的图像意识理论,一是从图像意识与整个想象的关系上,主要借助否定意向性或者超越意向性;二是针对于图像意识本身,萨特扩展了图像意识的内涵。由此,影像家族又统一了想象理论。

四、 结 语

否定意向性使得想象的非现实化的四个特征能够统一化;在此基础上,非现实化对象又使得影像家族得以统一;而影像家族的关键是心理影像,心理影像在影像家族中处于最突出的地位,换言之,心理影像是一种典型的想象意识;进而突出心理影像而建构的影像家族使得整个想象理论得以统一,这正是本文所谈到的三个统一。通过这三个统一,我们可以清楚地看到如下现象,萨特借鉴了胡塞尔的图像意识理论,然而当胡塞尔的图像意识理论遭遇到困境时,他随后转向了通过想象的当下化(representation)③功能来展示想象理论。这也就意味着,胡塞尔对想象理论研究的视角已经发生了转变,而萨特则仍是在胡塞尔的图像意识理论之下通过完善胡塞尔的想象理论来谈论自己的想象理论。尽管在胡塞尔那里,仍然有再造的当下化和有图像中介的当下化,即图像意识的想象类型的存在,但是,胡塞尔已然不将其视为想象的范例,而只是想象的一种类型。简言之,胡塞尔在遭遇到图像意识理论所面临的困境时,转变了其将图像意识理论视为想象的范式,转而从想象的当下化功能对想象进行阐释,而萨特则是解决了图像意识理论所遭遇的困境,通过心理影像这一突破口展现了一种别样的想象理论。因此,我们说心理影像这一概念是萨特想象理论之所以与众不同的关键。

注 释:

①人们习惯以空间为依据进行自然主义态度式的思考,因此所想到的物总有空间立体,即点线面,因此会将意识描绘成居住着许多相似物的场所。见Jean-Paul Sartre: The Imaginary, translated by Jonathan Webber, Routledge, 2010, p. 5.

②图像主体(Bildsujet)或译作图像主题。倪梁康指出:“胡塞尔在他对图像意识的分析中经常使用‘Bildsujet’这一术语,但同时赋予它附加的含义,因而译作‘图像主体’。”本文采用“图像主体”这一表述。参见倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》,生活·读书·新知三联书店,2007年版,第97页。

③倪梁康指出:“‘当下化’是胡塞尔自《纯粹现象学与现象学哲学的观念》第一卷(1913年)起开始使用的意向分析术语。它在绝大多数情况下是指‘直观性的当下化’,被用来描述广义上的‘想象’或‘再现’、‘再造’的行为。”参见倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》,生活·读书·新知三联书店,2007年版,第486页。