傣医方剂的品种、 用药和主治特点

2019-01-25刘光丽孙位军邝婷婷程树华江道峰成都中医药大学药学院四川成都637成都中医药大学民族医药学院四川成都637成都中医药大学印度传统医药研究所四川成都637四川师范大学外国语学院四川成都600成都中医药大学外语学院四川成都637

刘光丽, 孙位军, 王 张, 孙 铭, 梁 源, 邝婷婷, 曾 勇,3, 程树华, 黄 婧, 江道峰,3, 范 刚(. 成都中医药大学药学院, 四川 成都637; 2. 成都中医药大学民族医药学院, 四川 成都637;3. 成都中医药大学印度传统医药研究所, 四川 成都637; 4. 四川师范大学外国语学院, 四川 成都600; 5. 成都中医药大学外语学院, 四川 成都637)

傣医学是指起源和发展于以中国西南地区为主要领域、研究人类生命过程及同疾病斗争的一门民族医学, 是以贝叶文化为背景, 四塔、 五蕴为理论核心, “三盘” 学说为生理病理基础, “解雅” 学说为诊疗特点, 通过不断实践总结积累形成的传统民族医学[1], 也是我国四大民族医学之一。 它具有两千多年的历史, 不仅是傣族文化的精华,也是中国传统医学的重要组成部分, 作为云南最具影响力的民族医学, 具有鲜明的地方特色和民族特色。

佛教传入傣族地区时, 带来了大量佛经及印度古代文化, 佛经梵文体字母与傣族原始字母融合充实了傣族文字,并且形成了古傣文字体系。 傣文的形成和规范是傣族社会文化生活的一个重大转折点, 也是傣医药理论形成的重要因素, 为傣族传统医药零散知识的整理、 保存、 传播和普及提供了条件, 也加速了傣医药的应用发展[1]。 此外, 傣医药学在不断地吸取佛教哲学理论与概念、 古印度医药学、中医药学理论知识与技术后, 形成独立的医学体系, 同时也促进了傣医方剂的发展[2], 如傣医学的核心理论“四塔五蕴” 理论是借用佛教“四界” “四大” (地、 水、 火、风) 和“五蕴” “五阴” (色、 识、 受、 想、 行) 的概念而独创的; 印度传统医药与傣医药一样, 均将人体的生老病死与宇宙和自然界联系在一起, 强调人与自然的协调,重视人的整体性, 同时源于印度的传统药物也传入傣族地区[1]; 在基础理论方面, 傣医药学与中医药学一样讲究辨证论治、 整体观念、 天人合一、 未病先治等, 诊法方面都应用望、 闻、 问、 切(傣医用摸) 四法; 在药物方面, 有的药物同名不同功或药用部位不同, 体现出傣医药学在发展过程中不断学习与融入中医药学的经典理论来丰富自己的医药学体系[1-2]。

本文以《中华人民共和国药典》 《傣医方剂学》 《民族药成方制剂》 收载的227 个傣医方剂为数据来源, 应用数据挖掘、 统计分析、 归纳演绎等方法, 分析了傣医方剂的品种、 药物及临床应用特点, 以期为临床合理用药和新药研发提供参考。 另外, 通过与印度阿育吠陀制剂进行对比,查找傣医药学中现存的古印度医药学影响痕迹, 为中印传统医药学交流提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 《傣医方剂学》 (贾克琳、 赵应红主编)、《民族药成方制剂》 (宋民宪主编, 第一版)、 2015 年版《中国人民共和国药典》 第一部。

1.2 信息提取与录入 方剂名称、 批准文号、 类别、 剂型、 药味数、 送服物质、 临床治疗用途, 以及药材类型、药用部位、 常用药、 使用频率等。 将以上信息录入自制的《傣医方剂信息表》, 按方剂名首个汉字笔画排序[3-5]。

1.3 统计分析 根据国家标准化管理委员会批准发布的《GB/T 14396—2016 疾病分类与代码》, 对《傣医方剂信息表》 中方剂主要治疗疾病进行分类统计, 以此分析傣药制剂品种、 主治、 用药等相关信息和主要特点, 其余信息进行定量统计。

2 结果与分析

2.1 品种特点

2.1.1 批准文号 227 个方剂中仅有26 个 (占比11.45%) 获得国药准字, 其中25 个(雅叫哈顿散、 丹绿补肾胶囊、 灯盏生脉胶囊、 关通舒口服液、 虎杖矾石擦剂、惠血生胶囊、 鹿仙补肾片、 乳癖安消胶囊、 七味解毒活血膏、 乳癖清胶囊、 润伊容胶囊、 山楂内劲口服液、 参贝止咳颗粒、 肾茶袋泡茶、 舒心通脉胶囊、 双姜胃痛丸、 玄驹胶囊、 血尿胺胶囊、 雅解片、 叶下珠片、 益康补元颗粒、益肾健骨片、 银芩胶囊、 珠子肝泰胶囊、 表热清颗粒) 主要由云南省18 家医药企业生产, 而回心康片由广州一品红制药有限公司生产。 另外, 雅叫哈顿散收载于2015 版《中国药典》 一部, 26 个方剂为西双版纳州傣医院验方及医院制剂, 15 个为傣族传统医药方剂, 31 个被收入傣医执业医师教材, 5 个收载于《竹楼医述》。

2.1.2 方剂命名特点 命名方式共有11 种主类, 常见的有“主药名+功效+剂型” (占比31.28%, 如姜竭补血合剂)、 “功效+剂型” (占比18.94%, 如润伊容胶囊)、 “功效” (占比14.10%, 如痈疖消方)、 “主药名+主治+剂型”(占比10.13%, 如参贝止咳颗粒)、 “主药名+剂型” (占比7.05%, 如玄驹胶囊)、 “主治+剂型(占比6.61%, 如关通舒口服液) ”、 “特色药药味数+特色药名+主治+剂型”(占比4.41%, 如三皇中风汤)、 “总药味数+功效+剂型”(占比3.08%, 如七味解毒活血膏)、 “采用夸大、 自诩、不切实际的用语(占比3.08%, 如淋得净)”、 “使用方法+主治+剂型” (占比0.88%, 如癫痫外洗汤)、 “傣语音译+剂型(占比0.44%, 如雅叫哈顿散) ”。

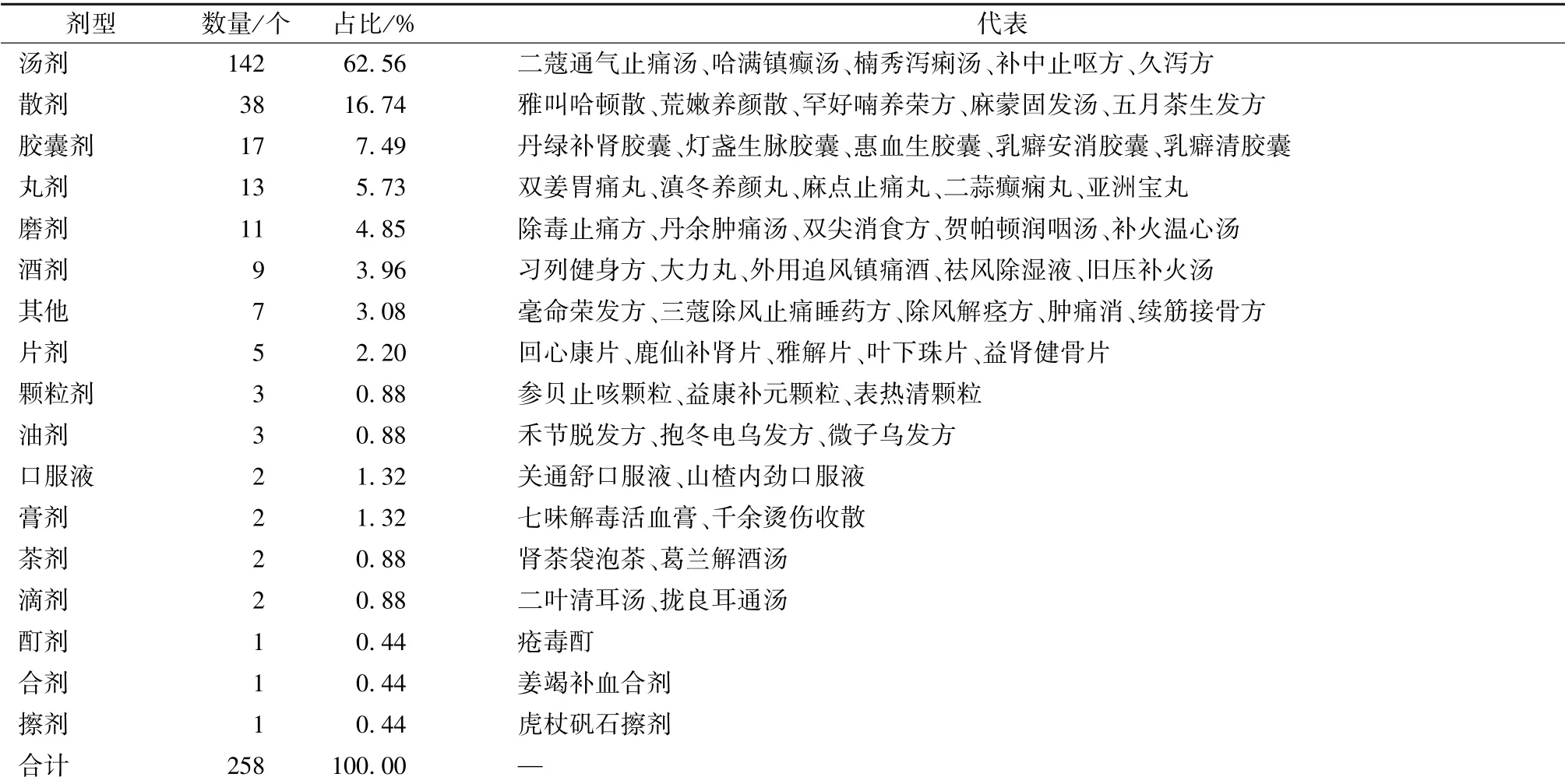

2.1.3 剂型特点 涉及16 种剂型, 常见的为汤剂、 散剂、胶囊剂, 见表1。 其中, 磨剂是傣医方剂的特色剂型, 是按病种选择配方, 将药材在质地坚硬、 表面粗糙的磨石或鹅卵石上沾以冷开水、 米汤、 糖水、 淘米水、 白酒、 植物油磨制而成[5], 具有药物用量小、 疗效好、 制取方便等特点[6], 如除毒止痛方、 丹余肿痛汤等; 油剂也是傣医方剂特色之一[7], 是以芝麻油、 圆锥南蛇藤子油等加入药物调制或炼制而成的剂型, 可用于内服或外用, 如禾节脱发方、抱冬电乌发方。 此外, 同一方剂存在多种剂型但功效相同,也为傣医方剂的一大特点, 227 个方剂中有28 个剂型种类为2 种或3 种, 如拢良耳通汤可制成滴剂或汤剂, 用于治疗神经性耳聋引起的头目昏眩、 耳鸣重听; 千余烫伤收散可碾细粉制成散剂撒于患处, 或煎汤制成汤剂浸泡外洗、涂擦患处, 也可熬膏制成膏剂外敷以治疗水火烫伤、 各种疮疖溃烂等疾病。

表1 傣医方剂剂型统计

2.1.4 药味数 药味数在1~30 个不等, 仅6.61%的方剂在10 味以上, 而72.69%的方剂在5 味及5 味以内, 表明傣医方剂药味数适中。 其中, 最常见的是含3 味药(占比23.35%, 如虎杖矾石擦剂)、 4 味药(占比20.70%, 如除风解痉方)、 5 味药(占比15.42%, 如增力胶囊) 的方剂;单味药方剂有4 个(占比1.76%), 为肾茶袋泡茶、 五月茶生发方、 叶下珠片、 玄驹胶囊; 含30 味药的方剂有1个, 为三蔻除风止痛睡药方。

2.2 药物特点

2.2.1 药物类别及数量 共使用432 味药物, 包括植物药404 味(占比93.52%)、 动物药17 味(占比3.94%)、 矿物药5 味(占比1.16%)、 辅料3 味(红糖、 白酒等, 占比0.69%)、 成药2 味 (五宝药散、 雅叫哈顿散, 占比0.46%)、 其他1 味(冰片, 占比0.23%)。 由此可知, 植物药占比较大, 这可能与傣族聚居区植物资源丰富而容易获得有关。

2.2.2 常用药及使用频率 227 个方剂中, 17 种药物较为常用, 使用频率高, 依次为红花丹 (10.57%)、 姜黄(9.25%)、 胡椒 (8.81%)、 百样解 (7.05%)、 水菖蒲(7.05%)、 山大黄 (6.61%)、 腊肠树 (6.17%)、 小姜(6.17%)、 旱莲草 (5.73%)、 蔓荆 (5.73%)、 宽筋藤(5.73%)、 甘草 (5.29%)、 野姜 (5.29%)、 十大功劳(4.85%)、 草决明 (4.85%)、 苦藤 (4.41%)、 青牛胆(4.41%)。

2.2.3 生僻药材 共23 种, 如刺竹、 粗叶木、 大狗响铃、大篱兰网、 大绿藤、 大马蹄金、 大血藤、 大叶火桐树、 大叶木兰、 聚果榕、 苦果树根、 老母猪挂面、 鹿仙草、 梅子寄生、 缅甸帮、 牛尾巴蒿、 三开瓢、 山玉兰、 树头菜、 五月茶、 香根、 猪尾巴的粘土、 紫米等, 这些药物是傣医临床常用药, 但其基源考证资料不够丰富, 未在重要的中药和民族药专著中收载。 作为傣医方剂特色, 对生僻药材本草学挖掘研究、 了解其植物学来源是一项值得引起高度重视的问题, 目前生态环境遭到不断破坏, 导致许多物种资源不断减少, 部分还濒临灭绝, 故明确生僻药材种类和分布情况, 探明其分布范围和蕴藏量, 可为资源可持续利用提供依据[8]。

2.2.4 药用部位 共分为13 大类, 使用频次依次为根及根茎类(占比48.47%, 包括根、 根茎、 块根、 根皮、 块茎、 鳞茎)、 茎木类(占比10.39%, 包括茎、 心材)、 叶类(占比10.22%)、 果实及种子类(占比9.63%)、 全草类(占比9.45%, 包括全草、 地上部分)、 皮类 (占比4.51%, 包括树皮、 果皮)、 其他类[占比2.30%, 包括加工品(包括发酵品及成药)、 化学物质(冰片、 樟脑等人工提取物)、 分泌物、 虫瘿、 寄生物]、 动物药 (占比2.21%, 包括血、 骨、 脏器、 角、 分泌物、 壳)、 花类(占比1.70%)、 矿物药(占比0.51%, 包括土壤、 矿石)、 藻菌地衣类 (占比0.34%, 包括地衣体、 菌核)、 树脂类(占比0.17%)、 昆虫类(占比0.09%)。

2.3 临床应用特点

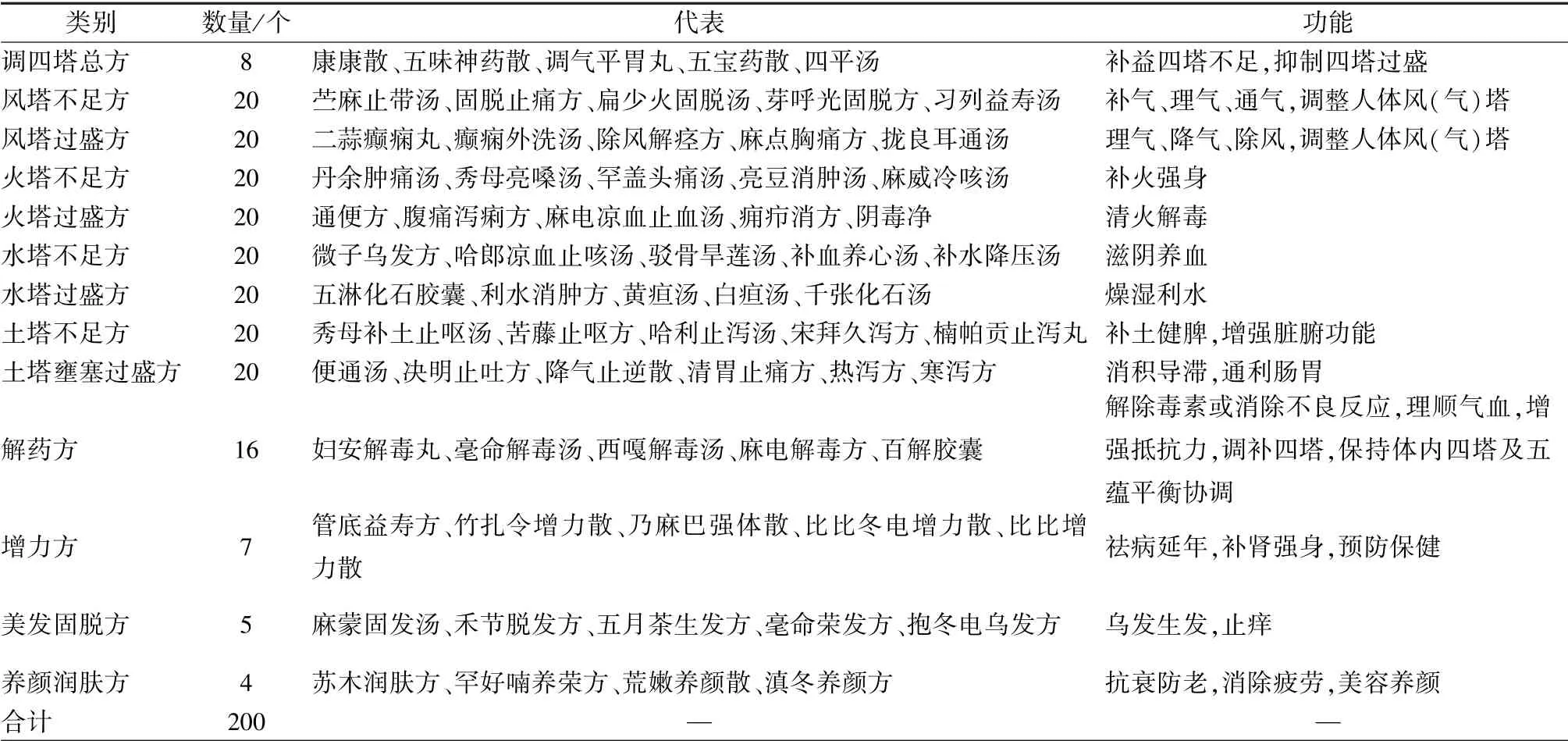

2.3.1 分类 傣医方剂分类方法较多, 包括来源分类法、病(证、 症) 分类法、 病(证、 症) 分类法与方剂结合分类法、 四塔分类与方剂结合分类法。 按四塔分类与方剂结合分类方法, 并且依据傣医四塔理论, 将方剂分为调四塔总方、 调各塔方(包括风、 火、 水、 土四塔)、 解药方、其他方[9], 其中调各塔方中依据各塔特点, 又分为风塔不足方、 风塔过盛方、 火塔不足方、 火塔过盛方、 水塔不足方、 水塔过盛方、 土塔不足方、 土塔壅塞过盛方; 其他方又依据其功效, 分为增力方、 美发固脱方、 养颜润肤方、清热解表方等, 见表2。 此分类具有独特性, 同时也体现出傣医学调平四塔、 五蕴的基本治疗原则, 而且调四塔总方被作为傣医临床常用的基础方[10], 如四平汤、 五宝药散、 解毒养颜胶囊等。

表2 傣医方剂分类统计

2.3.2 主治疾病 傣医方剂常用于消化系统疾病、 泌尿生殖系统疾病、 皮肤和皮下组织疾病、 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病、 呼吸系统疾病、 某些传染病和寄生虫病和血液及造血器官疾病和涉及免疫机制的某些疾患、 影响健康状态和与保健机构接触的因素、 损伤、 中毒和外因的某些其他后果、 循环系统疾病、 内分泌或营养和代谢疾病、 妊娠,分娩和产褥期疾病、 神经系统疾病等疾病的治疗, 见表3。由表可知, 傣医方剂擅长治疗消化系统疾病, 可能与傣族人喜食酸、 辣、 麻、 香咸、 苦及烘烤食品、 嗜酒等饮食习惯有关[2]; 风湿类疾病较多, 可能与傣族聚居区由于特殊气候条件导致降雨充沛、 湿度较大所致[11]。

表3 傣医方剂主治疾病统计

2.3.3 送服物质 194 个方剂在服用时使用了水, 14 个使用酒, 5 个使用蜂蜜, 3 个使用芝麻油, 使用姜汁、 米汤、淘米水各2 个, 使用尿、 猪油、 胡椒各1 个。 其中, 芝麻油主要在用于治疗“脱发及须发早白” 的药物(如抱冬电乌发方、 禾节脱发方), 这可能与芝麻补肝肾、 益精血等作用能增强疗效有关; 米汤作为平胃止呕药物的引药(如调气平胃丸、 补中止呕方), 可能是因为它含有淀粉、 蛋白质、 脂肪等营养成分, 性平味甘, 能益气、 养阴、 润燥,具有健脾胃、 补中气、 养阴生津、 除烦止渴、 固肠止泻的作用[12-15]。

2.3.4 特色用药方法 (1) 睡药法, 常用方剂三蔻除风止痛方, 具有发汗、 通气血、 祛风除湿、 舒筋骨、 止疼等功效, 具体操作方法为根据病情所需将相应药物鲜品或干品切碎, 加水和酒炒热, 铺于垫有塑料膜的床上, 撒上药酒, 盖上纱布, 待温度适中时让患者直接睡于药上, 再用热药均匀撒于患者身上, 用塑料膜裹紧, 盖上被褥30 ~60 min[16-17]; (2) 坐药法[18], 常用方剂烘亮回肛汤, 具有通气血、 除风毒、 回缩肛/宫等功效, 具体操作方法为依据病情选用相应药物鲜品或干品切碎, 舂细后加入淘米水、猪油、 药酒等炒热或冷拌, 平摊于坐药凳上, 让患者直接坐于药物上; (3) 磨药法[18], 常用方剂山竹泻火汤、 贺帕顿润咽汤、 赛盖解毒汤、 除毒止痛方, 具有清热解毒、 消肿止痛、 敛疮生肌、 止痒等功效, 具体操作方法为将药物磨于冷开水、 白酒、 植物油中, 内服或外用。

3 结语

傣医方剂在不断学习和吸取中医药学理论后, 形成了与中药较为相似的组方原则与治法; 在方剂分类方面形成了独特的方式, 如病(证、 症) 与方剂结合、 四塔分类与方剂结合。 同时, 傣医方剂有较独特的剂型 (如磨剂等[19]), 但汤剂占比较大, 改变剂型种类可扩大药物应用范围, 有利于推动相关产业大力发展。

印度传统医学有着悠久的历史, 阿育吠陀是其中主要学派, 一些相关药物很早就传入中国, 不仅与中医药相互交流而且对傣族、 藏族、 蒙古族、 维吾尔族医药文化也有显著影响。 在常用药物方面, 胡椒与姜黄都是傣医药、 印度阿育吠陀医药常用药物; 在剂型方面, 油剂不仅是傣医方剂特色剂型, 也是印度阿育吠陀制剂所特有的; 在药物配伍方面, 傣医方剂、 印度阿育吠陀制剂都有用成药与其他药物配伍使用情况, 如傣医方剂中寒秘汤将刺黄茄、 灶心灰、 雅叫哈顿散配伍使用, 而雅叫哈顿散是由小百部、藤苦参、 苦冬瓜、 箭根薯、 羊耳菊根、 蔓荆子茎及叶配制而成, 由此可知, 古印度传统医药学对傣医方剂学的药物、剂型、 药物配伍使用方面都有一定影响, 使后者更加丰富完善。 此外, 对比傣医方剂与印度阿育吠陀制剂也可为傣医学与印度阿育吠陀医学的相关研究提供参考, 对促进中印传统医药学交流有着积极作用。