磁共振弥散加权成像技术在诊断多发性骨髓瘤中的应用价值

2019-01-24房加高邹月芬陈丽娟

房加高,邹月芬,陈丽娟,时 寅,徐 磊,徐 怡

(1.南京医科大学第一附属医院放射科,江苏 南京 210029;2.南京医科大学第一附属医院血液科,江苏 南京 210029)

多发性骨髓瘤是指由骨髓中的单克隆浆细胞异常增生所致的恶性肿瘤。该病最常侵犯人体的骨骼系统[1]。多发性骨髓瘤患者主要的临床表现为贫血、骨痛、视力障碍、骨骼变形及病理性骨折等。影像学检查是临床上对多发性骨髓瘤患者的病情进行诊断的有效方法[2-3]。近年来,磁共振弥散加权成像技术被广泛地应用于多发性骨髓瘤患者病情的诊断中[4-5]。本文主要分析核磁共振弥散加权成像技术在诊断多发性骨髓瘤中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2015年11月至2018年4月期间南京医科大学第一附属医院收治的56例多发性骨髓瘤患者作为研究对象。这些患者进行骨髓检查和血液生化检查的结果显示,其患有多发性骨髓瘤。在这56例患者中,有男31例,女25例;其年龄为34~71岁,平均年龄为(57.09±3.54)岁;其中,临床症状为骨痛的患者有32例,为腰背痛的患者有21例,为贫血和乏力的患者有9例,为病理性骨折的患者有14例。

1.2 方法

使用西门子Viro 3.0 T磁共振系统,为这56例患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查。具体的方法是:1)协助患者取仰卧位,并告知其将双臂放置于其身体两侧。2)选择头颈联合线圈和体表相控阵线圈。3)在患者进入磁共振舱后,使其身体尽量靠近主磁场及线圈的中心。4)根据人体骨骼的解剖结构,将扫描的范围分为六个区域,分别为头颅、全脊柱、骨盆和股骨上段等。5)采用TIM技术对患者进行分段扫描,采用平面回波DWI序列,对患者身体的各个区域的轴位、矢状位、冠状位进行扫描。将TR设置为11900 ms,将TE设置为55 ms,将TI设置为210 ms,将扫描的时间设置为2分59秒,将扫描的层厚设置为5 mm,将扫描的层间距设置为0 mm,将扫描的视野设置为380x450,将矩阵设置为194×256,将相位编码的方向设置为R/L。6)在X、Y、Z轴三个相互垂直的方向施加弥散梯度因子,从而获得反映体内水分子弥散运动状况的影像学图像。设置两个弥散加权系数,分别为50 s/mm²和900 s/mm2。7)进行全身扫描的时间为18分钟。

1.3 图像处理与分析

使用西门子后期处理工作站的3D功能对患者身体六个区域的弥散加权图像进行拼接,从而获得其全身的完整图像。然后,对患者全身完整图像中的矢状位图像、冠状位图像进行多平面重建和最小密度投影重建,并将重建的图像进行灰度反转,即可获得磁共振弥散加权图像。最后,由两名经验丰富的放射科主任医师采用双盲法进行独立阅片。当两名主任医师的诊断意见出现分歧时,在该科室另外邀请一名主任医师参与诊断,然后进行投票表决。

1.4 统计学处理

使用SPSS19.0软件对本次研究中的数据进行处理,计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 这56例患者多发性骨髓瘤的检出率

采用磁共振弥散加权成像技术对这56例患者进行检查的结果显示,患有多发性骨髓瘤的患者有51例,其病情的检出率为 90.9%。

2.2 这51例患者多发性骨髓瘤病灶的影像学表现

采用磁共振弥散加权成像技术对这51例患者进行检查,均可清晰地显示其病灶,且病灶多分布于椎体、骨盆、颅骨、股骨等部位。这51例患者的T1W1信号稍低,低于其骨骼肌的信号,与未受侵犯的骨质结构相比,其T2-TIRM信号稍高。

2.3 这51例患者多发性骨髓瘤病灶的数量及ADC值

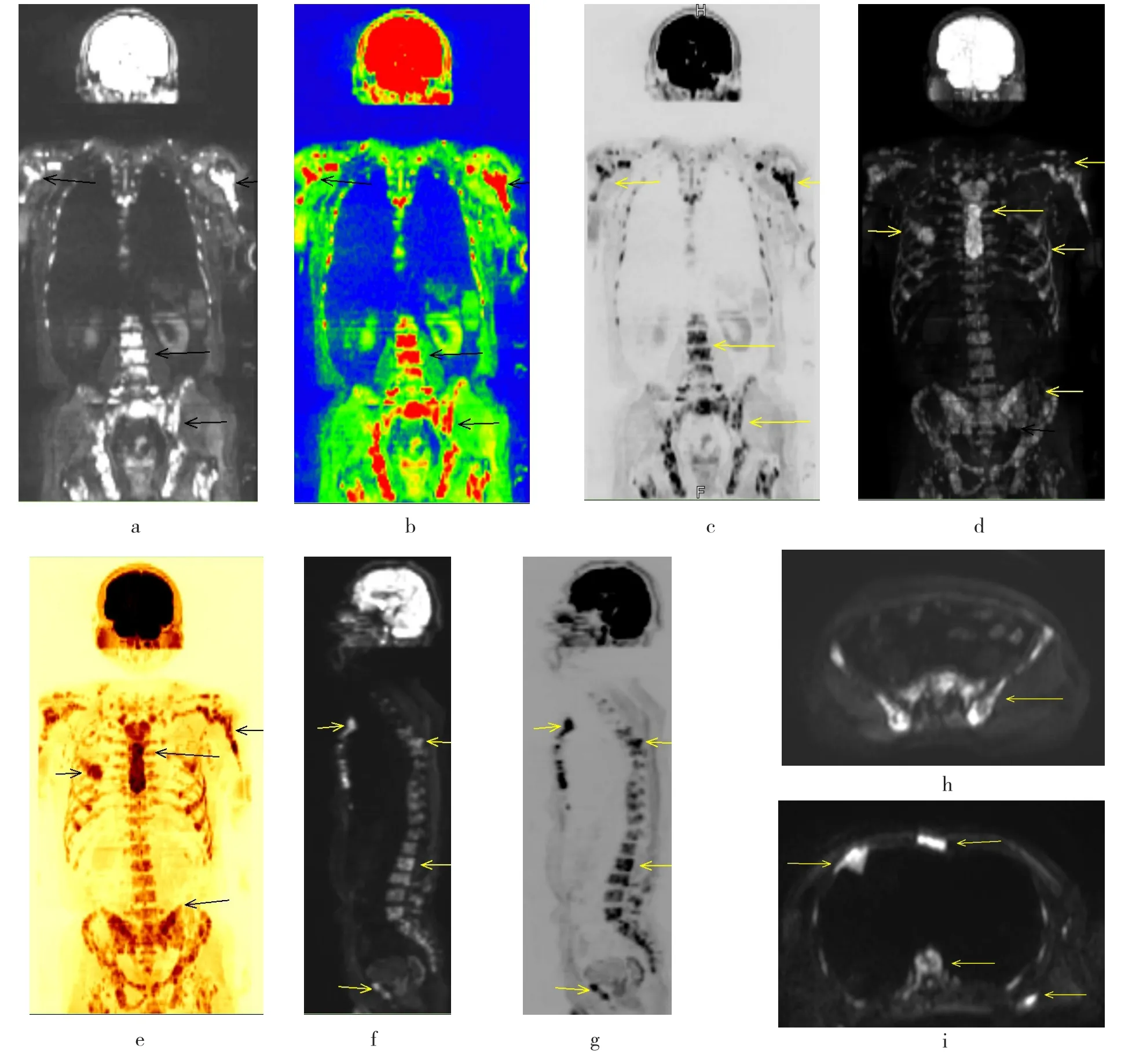

采用磁共振弥散加权成像技术对这51例患者进行检查,均可清晰地显示出肿瘤细胞在其全身分布的情况。这51例患者肿瘤病灶的数量为726个,其肿瘤病变处的骨髓ADC值〔(689±165)×10-6 mm2/s〕低于其未发生肿瘤病变处的骨髓 ADC值〔(1014±288)×10-6 mm2/s〕,t=2.82,P<0.05,详见图1。

图1 多发性骨髓瘤病灶的图像表现

2.4 这51例患者多发性骨髓瘤的MRI分型

采用磁共振弥散加权成像技术对这51例患者进行检查,均可清晰地显示出其肿瘤负荷,基于其在磁共振弥散加权图像上分布的特点,可将多发性骨髓瘤的MRI分型分为5型,分别为正常型多发性骨髓瘤、弥散型多发性骨髓瘤、局灶型多发性骨髓瘤、胡椒盐型多发性骨髓瘤和混合型多发性骨髓瘤。在这51例患者中,多发性骨髓瘤的MRI分型为正常型的多发性骨髓瘤患者有8例,为弥散型的多发性骨髓瘤患者有12例,为局灶型的多发性骨髓瘤患者有10例,为胡椒盐型的多发性骨髓瘤患者有5例,为混合型的多发性骨髓瘤患者有16例。

3 讨论

磁共振弥散加权成像技术是建立在核磁共振成像中流动效应基础上的一种成像技术。有研究表明,为多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查,可直观、立体地显示其病变的部位、形态、大小及范围[6]。在对多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查的过程中,可利用自动移床扫描功能对其全身冠状位和全脊柱矢状位进行扫描,从而完成从头颅到股骨的大范围全景成像[7]。弥散加权成像是一种在分子水平上无创地反映活体水分子无规则热运动状况的成像方法。大量的研究表明,人体内水分子扩散的速度越快,其体内的水分子在弥散加权图像上的信号越弱;人体内水分子扩散的速度越慢,其体内的水分子在弥散加权图像上的信号越强。与健康人体内水分子扩散的速度相比,多发性骨髓瘤患者体内水分子扩散的速度较慢。这是由于多发性骨髓瘤患者体内的癌细胞发生水肿,导致其癌细胞间液减少,从而使水分子扩散受限所致[8]。对多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查后发现,其磁共振弥散加权图像上的肿瘤病变位置呈局灶性或弥漫性信号增高,且ADC值降低[9]。本次研究的结果显示,在这56例患者中,患有多发性骨髓瘤的患者有51例,其病情的检出率为 90.9%。这说明,磁共振弥散加权成像检查是诊断多发性骨髓瘤的有效辅助手段。

近年来,ADC值成为诊断多发性骨髓瘤的量化指标。Hillengass J等[10]的研究表明,多发性骨髓瘤患者的骨髓被肿瘤细胞浸润后,其肿瘤病变处的骨髓ADC值可异常降低。本次研究的结果显示,这51例患者肿瘤病灶的数量为726个,其肿瘤病变处的骨髓ADC值低于其未发生肿瘤病变处的骨髓ADC值。这说明,磁共振弥散加权成像技术在诊断多发性骨髓瘤中具有较好的特异性和敏感性。

目前,临床上常采用骨髓穿刺术、血清免疫电泳分析、实验室生化分析等对多发性骨髓瘤患者的病情进行诊断。骨髓穿刺术属于有创性检查,是临床上较为常用的诊断技术。为多发性骨髓瘤患者采用骨髓穿刺术进行检查时,需对其髂骨进行穿刺,获取其髂骨内的骨髓液,然后,将获取的骨髓液进行生化分析,从而对其病情进行诊断。但患者的骨髓瘤细胞若未累及其髂骨,采用骨髓穿刺术对其病情进行诊断的结果会呈假阴性,从而导致误诊或漏诊。有研究表明,为多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查,可对其全身的骨骼进行扫描,准确地显示处其病变的部位,从而有助于为临床提供准确且安全的穿刺位置[11]。由此可见,磁共振弥散加权成像技术是施行骨髓穿刺术的有效辅助方法。

全身螺旋CT检查、PET-CT(正电子发射计算机断层显像)检查等均是诊断多发性骨髓瘤的影像学检查方法。全身螺旋CT检查对肿瘤引起的骨质破坏较为敏感,但对骨髓的病变并不敏感。因此,对多发性骨髓瘤患者进行全身螺旋CT检查,若其病变仅存在于骨髓腔内细胞,而未引起明显的溶骨反应时,较易漏诊其病情。进行PET-CT检查的过程较为复杂,且患者需要接受大剂量的辐射。与进行PET-CT检查相比,为多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查时,患者骨髓空间的分辨率更高,从而可有效的提高其病情的检出率。临床实践证实,为多发性骨髓瘤患者采用磁共振弥散加权成像技术进行检查后所获得的影像图像可以与其进行常规核磁共振检查的T1WI、T2WI图像相结合,形成融合图像,更有利于对其发生病变部位的定位。Stäbler A等[12]的研究表明,根据肿瘤负荷在磁共振全身弥散加权图像上的分布特点,可将多发性骨髓瘤的MRI分型分为正常型多发性骨髓瘤、弥散型多发性骨髓瘤、局灶型多发性骨髓瘤、胡椒盐型多发性骨髓瘤和混合型多发性骨髓瘤。本次研究的结果显示,在这51例患者中,多发性骨髓瘤的MRI分型为正常型的多发性骨髓瘤患者有8例,为弥散型的多发性骨髓瘤患者有12例,为局灶型的多发性骨髓瘤患者有10例,为胡椒盐型的多发性骨髓瘤患者有5例,为混合型的多发性骨髓瘤患者有16例。这说明,应用磁共振弥散加权成像技术可准确地对活性病灶进行鉴别和诊断。

综上所述,磁共振弥散加权成像技术在诊断多发性骨髓瘤中具有较高的应用价值。