改性粘土与抑藻菌耦合法抑制锥状斯氏藻研究*

2019-01-24王艳,吴凡,张沁

王 艳,吴 凡,张 沁

改性粘土与抑藻菌耦合法抑制锥状斯氏藻研究*

王 艳1*,吴 凡1,张 沁2

(1.深圳职业技术学院,广东 深圳 518055;2.江西财经大学,江西 南昌 330013)

为了开发高效和环境友好型的抑藻方法,作者研究了2种改性粘土(十六烷基三甲基溴化铵和三丁基十六烷基溴化磷)与抑藻菌联合使用消杀锥状斯氏藻()的效果.结果表明,单独使用改性粘土时,十六烷基三甲基溴化铵的效果优于三丁基十六烷基溴化磷,但只能在初期(48h内)起到较强的抑制作用,对藻细胞没有彻底去除.将改性粘土与抑藻细菌(蜡样芽孢杆菌G4,纺锤形赖氨酸芽孢杆菌J8)进行耦合后,抑藻效果明显而持续,有效抑藻时间可持续168 h,且未见叶绿素含量明显的反弹.因此,十六烷基三甲基溴化铵改性粘土与抑藻菌联合使用有更好的成效,可作为一种极具潜力的环境友好型方法用于有害藻类的治理.

改性粘土;溶藻菌株;锥状斯氏藻;有害藻华

赤潮作为一种全球性的海洋自然灾害已引起世界各国的高度关注.在我国沿海地区,赤潮带来了严重的生态、资源和环境问题,并造成巨大的经济损失,是滨海生态安全和经济可持续发展的重大障碍[1-2],因此,研究新型高效环保的赤潮防控方法,一直是赤潮研究领域亟待解决的问题之一.

现行控制赤潮的方法主要包括物理法、化学法和生物学方法[3-5],这些方法的单一使用在实际应用中已暴露出一些不足.具体表现在:物理法治理赤潮只能在初期达到有较强的抑制作用,对藻类没有彻底去除,藻类的爆发存在反弹的可能.而利用化学方法如铜制剂、除草剂等化学杀藻剂虽然可以直接杀死藻类,但这些化学物质的专一性差,容易在食物链中富集造成二次污染.一些生物学方法的使用,如摄藻生物的介入,又会造成种群的扰动,带来潜在的生态风险;且生物学方法见效较慢,不易形成立竿见影的效果.因此如何将已有的技术进行有效耦合,充分发挥各种技术的自身优势,开发一种集成、高效、环境友好型的抑藻方法一直是科研工作者的努力目标.

近年来,溶藻细菌(algicidal bacteria)的发现给赤潮的治理带来了新的曙光.它作为水生生态系统生物种群结构和功能的重要组成部分,对维持藻类生物量平衡具有非常重要的作用[6-7].研究表明,赤潮的消亡可能与溶藻细菌的存在有关[8].溶藻细菌作为一种有效的生防生物,已越来越多的被关注.国内学者俞至明等应用微生物学方法从赤潮发生区筛选了藻类共生菌,通过分离和纯化得到了多株具有溶藻能力的菌株,对东海原甲藻()、亚历山大藻(sp.)以及中肋骨条藻()有较好的抑制作用[9].然而,随着研究的深入,人们意识到溶藻菌株的使用效果较为缓慢,一般要在24 h后才能得以体现,寻求一种加速溶藻效果的方法成为了人们关注的目标.

絮凝剂(如改性粘土)是一种天然的高分子电解质,具有较大的比表面积和超强的吸附能力,可吸附水体中过剩的营养物质,是改善水质和加速藻类沉降的可行方法[10].过去5年里,一些粘土物质,如泥浆水、蒙脱土、蛭石等都显示出了较好的去藻能力,且最大的优势在于除藻效果快速而明显[11-12].如果能将粘土与溶藻菌联合使用,利用其各自的优点,则有望开发出更优化的抑藻方法.结合深圳的实际,近年来我市周边频繁爆发锥状斯氏藻赤潮,探索有效的防控手段是维护我市海洋生态安全的有力保障.

为此,作者研究将物理法与生物法耦合的抑藻技术.首先利用改性粘土较大的比表面积以及超强的吸附能力,吸附水体中过剩的营养物质[13-14],进而通过贫化海水来降低赤潮生物赖以生存、繁殖的物质基础,随后辅以适量的溶藻细菌进行消杀,以有效发挥物理法和生物法的优势,实现快速而持久的抑藻效果.

1 材料和方法

1.1 仪器与试剂

主要仪器:浮游植物分类荧光仪(PHYTO-PAM,WALZ,德国),恒温摇床(上海一恒),藻细胞培养箱(同田生化),细菌培养箱(苏州净化),高温高压灭菌锅(上海仪化),pH计(宁波新天),显微镜(Zeiss,LSM 510,德国),以及超净工作台等(苏州净化).

主要试剂:NaNO3,NaH2PO4,FeCl3,EDTA,Biotin VH,VB12,HCl,NaCl,CuSO4·5H2O,ZnSO4·7H2O,CaCl2·6H2O,MgCl2·4H2O,Na2MoO4·2H2O,盐酸硫铵素,十六烷基三甲基溴化铵,三丁基十六烷基溴化磷,胰蛋白胨,酵母提取物,琼脂粉等.上述试剂除特殊说明外,均为分析纯(纯度≥99.0%).试剂主要从Sigma(上海)、国药(上海)和麦克林(天津)等公司购得.

1.2 试验藻种、培养方法和叶绿素测定

实验中选择深圳海域常见的赤潮爆发藻——锥状斯氏藻(,从深圳盐田港海域中分离获得),该藻属于甲藻,广泛分布于近岸和河口,爆发性增殖时可以引起水体局部缺氧,威胁海洋生物及水产养殖.

藻细胞培养使用的是f/2培养基,具体配方为(每升海水中含无机盐含量):NaNO3 37.5 mg,NaH2PO4 2.5 mg,Fe-EDTA 2.5 mg(FeCl31.6 g+ EDTA 0.9 g),盐酸硫铵素5 µg,Biotin VH 0.025 µg,VB120.025 µg,CuSO4·5H2O 0.0098 µg,ZnSO4·7H2O 0.022 µg,CaCl2·6H2O 0.01 µg,MgCl2·4H2O 0.180 µg,Na2MoO4·2H2O 0.0063 µg,培养温度(21±1)℃、光照强度3000Lx、光暗比12h:12h.藻细胞在250 mL(装液量150 mL)锥形瓶中进行.根据锥状斯氏藻的生产周期曲线,待锥状斯氏藻生长至对数期(约为第1次接种后的6~8d),取上层藻液移至新的锥形瓶中进行试验.

藻细胞叶绿素和光合效率的测定采用浮游植物分类荧光仪(PHYTO-PAM)进行.具体操作如下,取2mL藻液装入测量杯,对藻体进行5min暗适应,打开Phyto-PAM调制脉冲荧光仪波长为520nm强度为0.1 μmol/(m2•s)的褐色检测光.测量过程由Phytowin软件控制,开启测量光(ML),待光信号稳定后打开饱和脉冲键,记录Fv/Fm值,即为光合效率yield值.叶绿素水平(ChII)直接从仪器上读取.

1.3 改性粘土的制备

本次试验选用钠性蒙脱土作为粘土[15],选择2种改性剂:十六烷基三甲基溴化铵和三丁基十六烷基溴化磷进行改性粘土的制备.

改性粘土的制备:取100mg的改性剂,加入10mL1%的稀盐酸溶液,搅拌或震荡使改性剂溶解,随后加入过滤海水100mL,得到1mg/mL的改性剂盐酸溶液,再称取1g钠性蒙脱土,边搅拌边加入100mL的改性剂盐酸溶液,即配置出改性粘土[12].相比以往以超纯水为溶剂的做法,我们以海水为溶剂进行配置,目的是扩大改性粘土的使用范围;其次是制备的改性粘土能更好的匹配海水环境.

1.4 抑藻菌株的分离与鉴定

菌株分离与筛选来自藻际共生微生物,菌株培养方法使用海水2216E培养基;藻际微生物分离自深圳东涌野外爆发的赤潮样品.使用2216E培养基分离培养获得单克隆菌株,纯化后与藻细胞进行共培养,检测藻细胞的叶绿素含量,挑选有抑制能力的菌株.试验中分离得到两种具有较强抑藻能力的菌株G4和J8.

细菌的鉴定采用16sRNA方法进行.提取菌株的总DNA作为基因扩增模板,采用通用引物进行扩增.正向引物为:27f: 5'-AGAGTTTGATCMTGG CTCAG-3';反向引物为:1492R: 5'-TACGGYTACC TTTGTTACGACTT-3',于30μL 反应体系中进行,反应体系如下:H2O(17μL),Buffer(3μL),d NTP (2μL),Primer1(3μL),Primer2(3μL),DNA模板(1μL),以及Taq酶(1μL).反应条件:95℃预变性5 min;95℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1min,共35个循环;72 ℃延伸10 min.PCR 产物用1%凝胶电泳检测,电泳条件:3μL样品+1%琼脂糖凝胶,Marker条带组成:100、250、500、750、1000、2000、3000和5000bp.测序工作由北京六合华大基因科技有限公司完成;序列分析通过比对美国国家生物技术信息中心NCBI数据库(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)完成.

鉴于16s rDNA序列同源性分析结果,鉴定的2株菌株结果为:蜡样芽孢杆菌,简称G4;纺锤形赖氨酸芽孢杆菌,简称J8.两者的序列比对相似性均为99%.

1.5 改性粘土对藻细胞的沉降作用

取实验室传代培养的藻种 (初始密度为5.4×105cells/mL),分装于21个100mL的锥形瓶中(每瓶装液50mL).试验设3个测试组(每组3个平行),3个测试组分别为:空白组:(不含改性粘土和抑藻细菌);实验组①: 十六烷基溴化铵改性粘土,浓度分别为15mg/mL(高)、10mg/mL(中)、5mg/mL(低);实验组②: 三丁基十六烷基溴化磷改性粘土,浓度分别为:30mg/mL(高)、20mg/mL(中)、10mg/mL(低).上述分组每个浓度3个平行.

将以上分组的藻细胞培养瓶震荡摇匀,于(21±1)℃、光照强度3000Lx、光暗比12h:12h环境下培养观察,每24h观察藻液澄清度和沉降程度.

1.6 改性粘土对藻细胞光合效率和叶绿素的影响

取实验室传代培养的藻种(初始密度为5.4×105cells/mL),分装于9个100mL的锥形瓶中(每瓶装液50mL).试验设3个测试组(每组3个平行).3个测试组分别为空白组(不含改性粘土和抑藻细菌)、实验组1(含10mg/mL三丁基十六烷基溴化磷改性粘土)、实验组2(含10mg/mL十六烷基溴化铵改性粘土).将以上细胞培养瓶震荡摇匀,于(21±1)℃、光照强度3000Lx、光暗比12h:12h环境下培养观察,每24h监测液体中藻细胞浓度和叶绿素含量.

1.7 改性粘土与抑藻菌的耦合抑藻效果

取实验室传代培养的藻种(初始密度为5.4×105cells/mL),分装于9个100mL的细胞培养瓶中(每瓶装液50mL).试验设3个测试组(每组3个平行).3个测试组分别为空白组(不含改性粘土和抑藻细菌)、实验组1(含10mg/mL十六烷基溴化铵改性粘土和G4细菌)、实验组2(含10mg/mL十六烷基溴化铵改性粘土和J8细菌),菌液终浓度为1×106cells/mL.将以上细胞培养瓶轻轻摇匀,于(21±1)℃、光照强度3000Lx、光暗比12h:12h环境下培养观察,每24h监测液体中藻细胞浓度和叶绿素含量.

2 结果与讨论

2.1 改性粘土对藻细胞的沉降作用

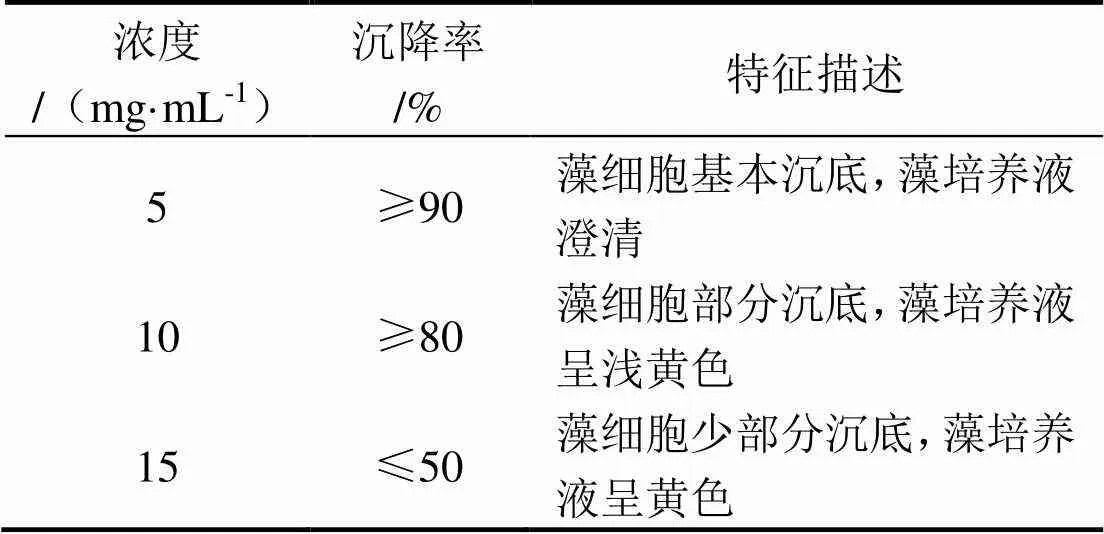

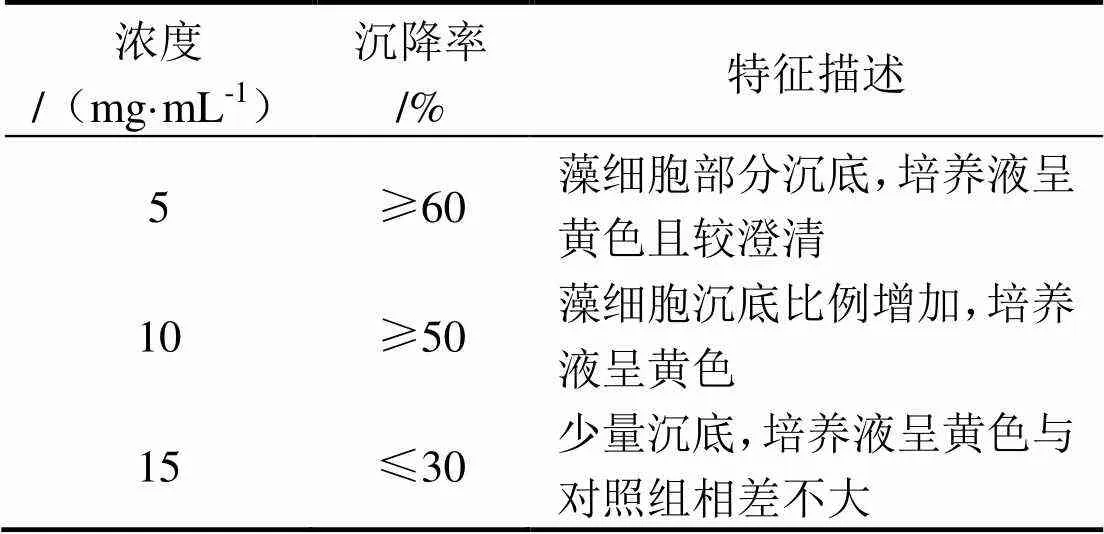

改性粘土对藻细胞有明显的絮凝作用,随着浓度的提高其絮凝效果更显著.从表1中可以看出,十六烷基溴化铵改性粘土在高浓度(15mg/mL)时沉降作用最为明显,沉降率90%;中浓度(10mg/mL)时次之,沉降率70%;低浓度(5mg/mL)效果最不显著,沉降率不足50%.这一结果表明十六烷基溴化铵的加入对藻细胞有明显的沉降作用,且呈现剂量依赖性.相比于十六烷基溴化铵,三丁基十六烷基溴化磷对藻细胞的沉降效果如表2所示,它对藻细胞的沉降率也呈现剂量依赖性,但对藻类的沉降效果略逊于十六烷基溴化铵.

文献[11]使用蛭石(vermiculite)抑制铜绿微囊藻,证实在3h内藻的去除率可达80%以上.文献[16]使用镧膨润土(lanthanum-bentonite)抑制藻类,发现它具有更广谱的抑藻效果,对甲藻、硅藻和部分绿藻都有作用,这主要得益于镧膨润土对磷的吸附能力,从而高效地控制藻类生长.本次试验中十六烷基溴化铵的主要作用在于絮凝作用,将藻细胞吸附形成局部高浓度,加速藻的沉降,该作用可在24h后体现,并可维持超过120h.相比于蛭石和镧膨润土,粘土物质的沉降作用有一定的时效性,它没有对藻类进行彻底杀灭,存在反弹的可能.因此,该类方法宜作为控藻的第一步,需配合生物消杀法一起使用[17].

2.2 改性粘土对藻细胞光合效率和叶绿素的影响

基于表1和表2的结果,从整体抑藻和剂量成本考虑,对于2种改性粘土,我们均选择了中浓度(10mg/mL)进行后续的实验.添加2种改性粘土到培养液当中,对藻类抑制的结果如图1所示.从图1可以看出早期十六烷基溴化铵改性粘土对藻细胞有明显抑制作用,其光合效率(Fv/Fm)值在24 h后降到了0.07,但随着时间的延长藻细胞Fv/Fm值有明显的反弹,至120h后与对照组基本相似(Fv/Fm值分别为0.52和0.51).而三丁基十六烷基溴化磷改性粘土对藻细胞的光合效率没有很明显的抑制作用,其Fv/Fm值与对照组基本持平.添加2种改性粘土的藻液中,对藻细胞叶绿素的影响如图2所示.我们观察到光合效率的下降主要是由于改性粘土的存在影响了藻对光的吸收,这与文献[18]的结果一致,他们也证实改性粘土能显著降低亚历山大藻()的光合效率,并减少藻毒素的分泌.

表1 十六烷基溴化铵对藻细胞的沉降效果

表2 三丁基十六烷基溴化磷对藻细胞的沉降效果

图1 改性粘土对藻细胞光合效率的影响

从图2可以看出实验组在整个实验周期中(24~168h,间隔24h),叶绿素a的含量为208.31~286.82 μg·L-1.当添加三丁基十六烷基溴化磷改性粘土后,叶绿素浓度在24h后有明显降低,其值为107.23 μg·L-1;而从48h后,叶绿素的降低效果出现反弹,其值变化幅度为:176.41~234.93 μg·L-1.相比之下十六烷基溴化铵改性粘土对藻细胞叶绿素有明显的抑制作用,与对照相比在整个实验周期中降低了20倍以上.值得一提的是三丁基十六烷基溴化磷是一种中性化合物,对环境低毒,不会造成二次污染.文献[19]也强调粘土的使用应注重生物毒性和非生物毒性,他们证实了粘土类在水库的生态修复中不会引起鱼类的急性毒性,也不会造成组织学伤害,是一种环境友好型方法.

综合图1和图2的结果,我们可以看到十六烷基溴化铵改性粘土的效果更好,因而在后续的耦合实验中,我们选择了该种改性粘土进行后续的实验.

2.3 改性粘土与抑藻细菌的耦合抑藻效果

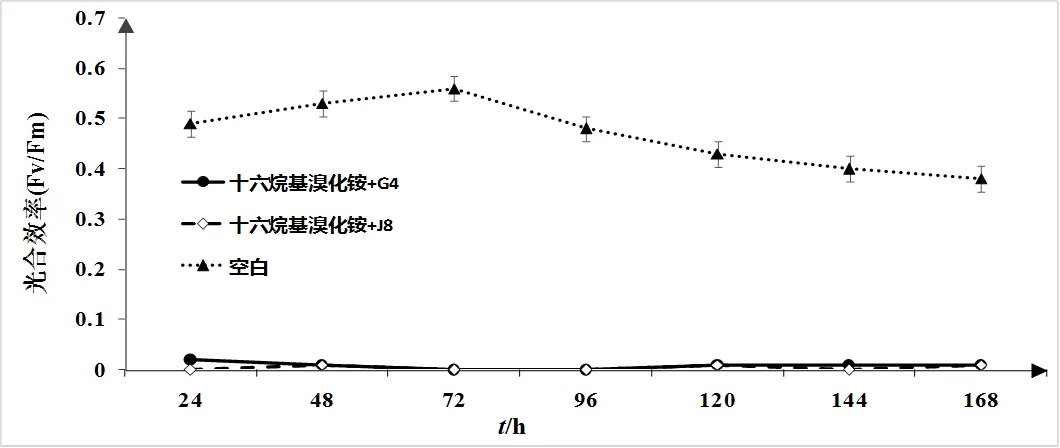

耦合法使用后对藻类抑制的结果如图3所示.对照组光合效率Fv/Fm值在整个试验周期中的变化幅度在0.38-0.56之间,而2个实验组“十六烷基溴化铵改性粘土+G4”和“十六烷基溴化铵改性粘土+J8”对藻细胞的光合效率有明显的抑制作用,其Fv/Fm值在0.01~0.02的范围,部分时间点(如72h和96h)光合效率降低到0.

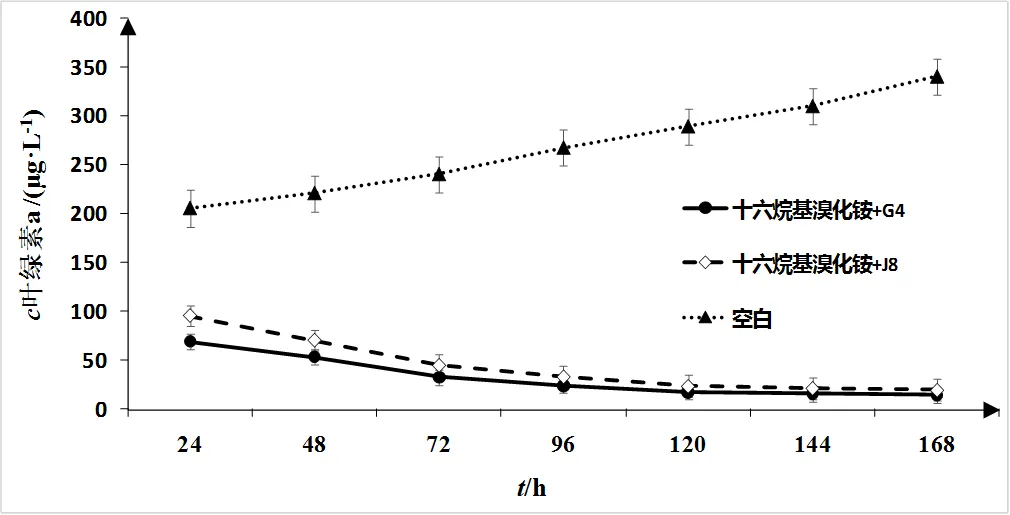

耦合法对藻类叶绿素含量的影响结果如图4所示.通过图4可以看出改性粘土和菌种(G4和J8)的联合使用对藻细胞有明显抑制作用,持续抑藻时间可达168h,未见藻细胞数量的反弹.从整个实验周期(24~168h,间隔24h)来看,对照组叶绿素的含量在205.2~340.63μg/L.当耦合使用后,叶绿素浓度在24h后有明显降低,其值在两个实验组中的范围为68.59-95.2μg/L;而从48h后,叶绿素的降低效果出现保持,至实验终点时其叶绿素值低于20μg/L水平,且全程未见反弹.

图3 耦合法对藻细胞光合效率Fv/Fm的影响

图4 耦合法对藻细胞叶绿素a的影响

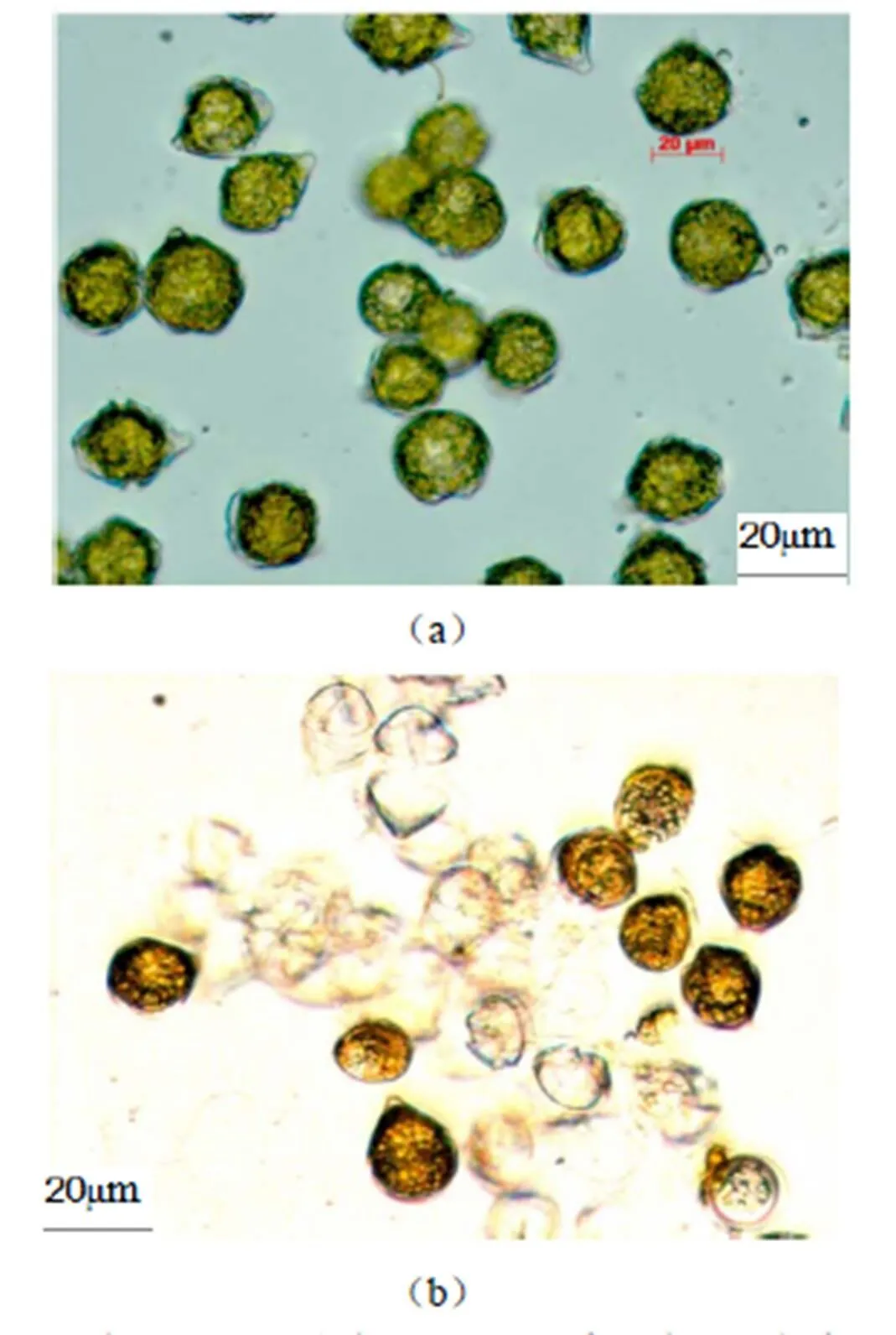

图5 空白组(a)与耦合组(b)藻细胞的形态特征

此外,我们通过显微观察比较了实验组与对照组藻细胞的形态特征(图5).从图5可知,对照组藻细胞形态完整,细胞轮廓清晰,着色均匀;而耦合组藻细胞出现裂解、细胞空壳化严重,形态碎裂,大部分细胞被溶藻细菌G4或J8杀灭.

从上述的结果可以看出,耦合溶藻菌的使用后,抑藻效果得到明显加固,藻类出现裂解、空泡化和残缺化,抑藻作用不反弹.文献[20]发现改性粘土的作用在于团聚藻细胞形成局部高密度而沉降藻类,它不能对藻细胞产生直接杀灭;需配合生物法或化学法来进行二次消杀,以彻底控制藻类的再次滋生.文献[21]采用船载实验的方法证实了文献[20]的观点,提出了微生物耦合法、紫外光照耦合法、天然产物耦合法等多种可能.本实验采用的是微生物耦合法,2种溶藻菌株菌来自藻类共生菌,不会带来外源物种入侵的风险,也不会对本土环境造成生态冲击,是一种相对安全的方法.

3 结 论

1)改性粘土对藻细胞有明显的絮凝作用,且呈现剂量依赖性.十六烷基溴化铵的抑制作用优于三丁基十六烷基溴化磷.

2)改性粘土和抑藻菌株(G4和J8)的联合使用对藻细胞有明显抑制作用,持续抑藻时间可达168h,未见叶绿素a含量的明显反弹.

3)实验筛选的抑藻菌株来源于自然环境,将其与物理法耦合使用,不会带来外源物种的侵袭风险,且可以将物理法的抑藻效果巩固和持续,是一种环保型赤潮藻防控方法.

[1] 闰新亚,杨维东,谭绍早.不同有机改性黏土对海洋卡盾藻去除作用的研究[J].安全与环境学报,2010, 10(6):45-48.

[2] 周名江,朱明远,张经.中国赤潮的发生趋势和研究进展[J].生命科学,2001,13(2):54-59.

[3] 杨维东,刘玉荣,刘洁生,等.桉木粉对塔玛亚历山大藻的抑制作用及其化学基础研究[J].环境科学,2008,29(8):2296-2301.

[4] 杨维东,欧阳妤婧,刘洁生.玉米秸秆对塔玛亚历山大藻生长的影响及化学基础研究[J].环境科学,2008,29(9):2470-2474.

[5] 俞志明,邹景忠,马锡年.一种提高粘土矿物去除赤潮生物能力的新方法[J].海洋与湖沼,1994,25(2):226-232.

[6] 王新,周艳艳,郑天凌.海洋细菌生态学的若干前沿课题及其研究新进展[J].微生物学报,2010,50(3):291-297.

[7] 张勇,席宇,吴刚.溶藻细菌杀藻物质的研究进展[J].微生物学通报,2004,31(1):127-132.

[8] 史荣君,黄洪辉,齐占会,等.一株溶藻细菌对海洋原甲藻的溶藻效应[J].生态学报,2012,2(16):4993-5001.

[9] 俞志明,宋秀贤,张波.粘土表面改性及对赤潮生物絮凝作用研究[J].科学通报,1999,44(3):308-311.

[10] 俞志明,马锡年,谢阳.黏土矿物对海水中主要营养盐的吸附研究[J].海洋与湖沼,1995,26(2):208-214.

[11] Miao C, Tang Y, Zhang H, et al. Harmful algae blooms removal from fresh water with modified vermiculite [J]. Environmental Technology, 2014,35(1-4):340-346.

[12] 王闪,姚丹义,陈微.改性黏土去除水华束丝藻的研究[J].安全与环境学报,2016,16(10):242-247.

[13] 高咏卉,俞志明,宋秀贤,等.有机改性黏土对海水中营养盐及主要水质因子的影响[J].海洋科学,2007,31(8):30-37.

[14] Certner R, Cho H, Gallo N, et al. Using sediment flocculation to reduce the impacts of Chesapeake Bay Microcystis aeruginosa harmful algal blooms [J/OL]. http://agris.fao.org/openagris/search.do?recordID=AV2012056170., 2011.

[15] 俞志明,Subba Rao.黏土矿物对尖刺拟菱形藻多列型生长和藻毒素产生的影响[J].海洋与湖沼,1998,29(1):47-52.

[16] Lang P, Meis S, Procházková L, et al.Phytoplankton community responses in a shallow lake following lanthanum-bentonite application[J]., 2016,97:55-68.

[17] 齐雨藻.中国沿海赤潮[M].北京:科学出版社,2003:104-249.

[18] Lu G, Song X, Yu Z, et al.Environmental effects of modified clay flocculation on Alexandrium tamarense and paralytic shellfish poisoning toxins (PSTs)[J]., 2015,127:188-94.

[19] Wang Z, Zhang H, Pan G.Ecotoxicological assessment of flocculant modified soil for lake restoration using an integrated biotic toxicity index[J]., 2016,97:133-41.

[20] Liu Y, Cao X, Yu Z, et al.Controlling harmful algae blooms using aluminum-modified clay [J]., 2016,103(1-2):211-219.

[21] Li J, Song X, Zhang Y, et al. An investigation of the space distribution of Ulva microscopic propagules and ship- based experiment of mitigation using modified clay[J]., 2017,117(1-2):247-254.

A Method to Controlby Combining the Modified Clay and Algicidal Bacteria

WANG Yan1, WU Fan1, ZHANG Qin2

()

In order to develop a highly efficient and environment-friendly algal inhibition method, the effect of two kinds of modified clay (sixteen alkyl three methyl ammonium bromide and three butylsixteen alkyl bromide) combined with algae inhibition bacteria on killingwas studied. The result showed that the inhibitory effect of sixteen alkyl three methyl ammonium bromide was better than that of three butyl sixteen alkyl bromide when the modified clay was used alone, but only in the initial stage (48 hours). However, the algae cells were not completely removed. When the modified clay was coupled with algae inhibition bacteria (G4 andJ8), the effect of algae inhibition was obvious and persistent, and the effective algal inhibition time could last up to 168 hours without obvious rebound of chlorophyll concentration. Therefore, our study shows that the combined use of methyltrimethyl -ammonium bromide modified clay and algal inhibition bacteria can be used as a potential environment-friendly method to control harmful alage.

modified clay; algicidal bacteria;; harmful alage

10.13899/j.cnki.szptxb.2019.01.012

2018-07-11

深圳市科技创新委计划资助项目(JCYJ20170817160708491,CYZZ20170331112457200)

王艳(1965-),女,吉林人,硕士,副教授,主要研究方向:自然与哲学.

X55

A

1672-0318(2019)01-0058-06