农户福利视角下的美丽乡村建设模式比较研究

2019-01-23,

,

近年来,中国掀起美丽乡村建设的新热潮。各地政府运用增减挂钩政策,推动农民集中居住,建设美丽乡村;通过建设用地指标交易等方式,调动民间资本投资乡村建设,就地开发更具价值的宅基地或将整治形成的建设用地指标转让到城镇使用。这轮由政府、资本主导的美丽乡村建设在改善乡村人居环境的同时也造成一些问题,如农民上楼、千村一面、生态破坏、文化没落等,甚至出现“河南1366个新型农村社区停建,直接损失600多亿元”的严重问题。[注]付珊:《河南农村“万人社区”:从全省力推到集中整改》,《新京报》2017年1月24日。这一系列复杂现象引起学术界的广泛关注和争论。归结起来,主要有“批评论”和“建设论”两派。

“批评论”者对政府主导、资本下乡的做法持反对态度,主张发挥农民主体作用,强调维护和实现好农民权益。张晓山提出,新农村建设应选择以农民为主体、由外力协作者推动的模式,尽力避免资本主导模式。[注]张晓山:《郝堂村变迁与村庄可持续发展反思》,《中国乡村发现》2013年第1期,第7-12页。温铁军指出,在部门与资本扶持下,大农主导型合作组织因其天生具有的“精英俘获”机制,必然导致“大农吃小农”的结果。[注]温铁军等:《部门和资本“下乡”与农民专业合作经济组织的发展》,《经济理论与经济管理》2009年第7期,第5-12页。焦长权、周飞舟认为,政府和企业联合“经营村庄”,使村庄日益依附于企业发展,农民的生产生活方式在短期内发生巨变,强调要防止村庄为资本所吞噬。[注]焦长权、周飞舟:《“资本下乡”与村庄的再造》,《中国社会科学》2016年第1期,第100-116页。“批评论”者对问题的分析是深刻的,但难题是离开政府和资本,谁来推进乡村建设。乡村建设是一项复杂的系统工程,农民是否有能力和资金自主实施乡村建设?周应恒等人的研究发现,中国现阶段想要通过农民专业合作社实现“弱者的联合”是相当困难的,[注]周应恒、胡凌啸:《中国农民专业合作社还能否实现“弱者的联合”?——基于中日实践的对比分析》,《中国农村经济》2016年第6期,第30-38页。试图通过解决小农户组织化问题实现农民主体的主张很难落地。

“建设论”者更多关注美丽乡村建设的驱动机制,主张多元主体参与共建,推动乡村复兴。何得桂认为强劲的驱动机制是美丽乡村建设的重要保障,构建了一个政府、农民、资本和学术机构“四位一体”式驱动机制模型。[注]何得桂:《中国美丽乡村建设驱动机制研究》,《生态经济》2014年第10期,第113-117页。陈锐等人认为,促进多元主体参与乡村建设,能够弥补单一乡村建设模式的缺位和风险,丰富乡村建设图景,应对日益严峻的乡村衰退。[注]陈锐、王红扬、钱慧:《治理结构视角的“乡村建设实验”特征考察》,《现代城市研究》2016年第10期,第9-15页。“建设论”者强调多元主体参与共建,但对共建过程中如何做到“共享”“共治”鲜有讨论,这在实践中往往异化为“多元参与、政府主导(或资本主导)”,乡村沦为实现官员政绩或私人资本增值的工具。吴宣恭强调,共享是社会主义的本质要求,也是五大发展理念的核心;[注]吴宣恭:《五大发展理念是社会主义基本经济规律内涵的深化拓宽和高度概括》,《马克思主义研究》2016年第8期,第63-71页。国外的创造共享价值理论也认为,市场成功与社会进步之间存在共生关系,企业可通过商业创新,既创造经济价值又改善社会福祉。[注]M.E.Porter, M.R.Kramer, “Greating Shared Value,” Harvard Business Review, No.1, 2011, pp.1-17.因此,如何将共享发展理念贯穿于乡村建设,事关美丽乡村建设成败及民心向背。

综上,美丽乡村建设的焦点实质上是,怎样既能推进美丽乡村建设,又能确保农户福利增进。目前学术界对乡村建设模式的效果评价多为定性分析、个案研究或综合评价,而对农户福利的定量测度则主要集中在土地征收与土地流转等领域,以致人们无法清楚地知道“究竟哪一类投资主体主导的乡村建设模式,更能增进农户福利?导致农户福利差异的原因是什么?”有鉴于此,本文立足共享发展理念,把农户福利增进情况作为美丽乡村建设效果的评判标准,选取全国统筹城乡综合配套改革试验区——成都市的六个美丽乡村建设项目作为样本,运用模糊综合评价法,通过实证分析,测度不同投资主体主导下的乡村建设模式效果及差异原因,为美丽乡村建设运行机制创新与效果改善提供新的启迪。

一、美丽乡村建设的主要模式与特征

美丽乡村建设,依据不同标准可分为不同模式。本文立足成都市运用增减挂钩政策开展美丽乡村建设的实践,按照投资主体不同,将美丽乡村建设分为政府主导型、资本主导型和农户自主型三种模式。

(一)政府主导型

政府主导型是指由政府投资实施并主导乡村建设的情形。自党中央提出建设社会主义新农村目标以来,各地普遍面临着“钱从哪里来”的难题。2006年国土资源部在全国部署开展了第一批增减挂钩试点,为解决新农村建设的资金问题提供了政策保障。成都市抓住试点机遇,运用增减挂钩政策推进乡村建设,其操作流程如下:①规划编制,确定拆旧区、城镇建新区与农民新居选址;②资金筹措,通常由拆旧区政府垫支或城镇建新区政府预支;③项目立项与报批;④项目实施,就补偿安置等事项征求农户意见后施工建设;⑤项目验收,包括农民新居质量验收与宅基地复垦验收;⑥投资回收,节余建设用地指标由政府配置到城镇建新区用于“报征”,转为国有建设用地上市,获得土地出让金,与拆旧区政府完成土地指标价款结算;⑦配套跟进,包括土地流转、产业发展、社区治理、公共服务等。

(二)资本主导型

资本主导型是指由民间资本投资实施并主导乡村建设的情形。为更大规模推进乡村建设,将城乡统筹发展提升到新高度,成都市于2010年在增减挂钩政策基础上,创设了一个建设用地指标交易市场,通过“持证准用”制度,[注]所谓“持证准用”制度,是指开发商购买首次出让的国有经营性建设用地,需持有同等面积的建设用地指标。参见《关于完善建设用地指标交易制度促进农村土地综合整治的实施意见》(成国土资发[2011]80号)。形成指标需求;同时,允许企业投资增减挂钩项目,将节余的建设用地指标在农村产权交易所公开交易,形成指标供给。通过这种方式,调动了民间资本参与乡村建设的积极性,产生了一批专门从事土地整治与新村建设的企业,其操作流程如下:①摸底调查,进行项目投资论证;②与农户协商确定补偿安置等事项,签订投资协议;③编制规划;④项目立项与报批、施工建设与验收;⑤投资回收,指标交易或由政府按事先约定的价格回购;⑥配套跟进。

(三)农户自主型

农户自主型是指由农民集体和农户自主投资实施乡村建设的情形。近年来,成都市结合农村产权制度改革,赋予农村土地产权抵押融资的功能。这一制度创新,为农户自主实施乡村建设奠定了地权基础,农户主体地位得以确立,其操作流程如下:①在政府引导下,农户通过村民大会(或村民代表会议)研究决定是否开展美丽乡村建设,并就补偿安置等事项协商一致;②农户以土地入股,组建资产管理公司,作为项目投资主体;③项目融资,由国土部门注销参与农户的宅基地使用权证,为资产管理公司颁发统一的集体建设用地使用权证(俗称“小证换大证”),对接银行,以集体建设用地使用权抵押贷款;④规划编制、项目立项与报批、施工建设与验收;⑤投资回收,指标交易或政府回购,或将指标就近落地转为集体经营性建设用地入市,收回投资,偿还贷款;⑥配套跟进。

以上三种乡村建设模式都是依托增减挂钩政策,并且按照《成都市社会主义新农村规划建设技术导则》以及《关于进一步提升重点镇、一般镇、涉农社区及村(农民集中居住区)公共服务与社会管理配置标准的指导意见》等进行投资实施的,它们的主要特征与区别如表1所示。

表1 美丽乡村建设的主要模式及其特征

二、三种乡村建设模式的农户福利测度

(一)数据来源与样本情况

成都获批全国统筹城乡综合配套改革试验区以来,围绕新农村建设进行了一系列制度创新,乡村建设涌现出了政府主导、资本主导和农户自主三种模式,为我们开展调查研究提供了便利。2016年7月,我们选取成都近年投资实施的六个美丽乡村建设项目作为样本,开展了入户调查,由调查员对参与农户一对一交谈,确保问卷真实有效。六个项目共获得有效问卷383份。研究样本的基本情况如表2所示。

表2 研究样本的基本情况

(二)研究方法与农户福利评价

本文运用模糊综合评价法,以福利经济学和Sen的可行能力理论为基础,对三种乡村建设模式的农户福利进行测度。学术界有关农户福利的研究主要集中在土地征收与土地流转等方面,对不同乡村建设模式进行农户福利测度的还不多见。关于福利测度方法,主要有模糊综合评价法、层次分析法、聚类分析法等。由于福利在本质上的模糊性和复杂性使得无法精确地测度,模糊综合评价法被认为是目前评价福利最优方法之一。[注]高进云、乔荣锋、张安录:《农地城市流转前后农户福利变化的模糊评价——基于森的可行能力理论》,《管理世界》2007年第6期,第45-55页。

依据Sen的可行能力理论,农户福利可通过农户实际和可能拥有的功能性活动来描述,进而可以选择农户获取有价值功能性活动的能力作为衡量农户福利的标准。[注]A. K.Sen, “Development:Which Way Now?” The Economic Journal,Vol.93, No.372, 1983, pp.745-762.通俗地讲,农户福利可从其有价值的生活内容进行判断,包括吃、穿、住、行、读书、看电视、社会参与等,而与生活内容密切相关的是农户获取这些生活内容的“能力”。结合研究目的,考虑美丽乡村建设对农户生活生产带来的影响,本文选取家庭居住、家庭经济、公共服务和生态环境四方面指标作为度量福利的因素,如表3所示。居住状况是农户开展功能性活动的基本保障,选取总建筑面积、人均建筑面积、房屋结构、房屋成本、房屋质量、生活设施完善程度来考察;家庭经济状况是农户开展功能性活动的物质基础,选取非农收入、农业收入、消费支出、食物支出来衡量;公共服务状况是农户实现功能性活动的外部条件,主要由参与项目前后教育、医疗、文娱、交通、治安、卫生等方面的变化状况构成;随着社会经济的发展,人们对生态文明的追求日益增长,改善生态环境是美丽乡村建设的题中之义,主要通过绿化覆盖、空气质量、水土质量来反映。

为了测度乡村建设前后农户福利的变化,问卷中所有指标都设计为“参与前”与“参与后”两个部分。“参与前”是指农户参与乡村建设项目之前1年;“参与后”是指课题组调研前1年即2015年。问卷数据是在课题组成员通过项目资料分析、实地考察、与乡镇及相关部门座谈,对项目情况有了一定了解的基础上,采取课题组成员与农户一对一深度交谈、农户回顾或评价的方式获得,以此保证数据真实有效。

表3 农户福利评价指标体系

续表3

(三)农户福利测度

1.模糊函数设定

假设农户福利状况的模糊集为X,项目实施前后可能变化的福利状况为X的子集W,则农户n的福利函数为Wn={xn,μ(xn)},其中μ(xn)为属于W的隶属度,μ(xn)∈[0,1]。隶属度值越大,表示农户福利水平越高,反之亦然。

2.隶属函数设定

设xi表示农户福利水平的第i个功能子集,xij是测度第i个功能子集的第j项评价指标,则农户福利的评价指标为x=[x11,…,xij,…]。指标变量一般分为虚拟定性变量和连续变量两种类型,不同的指标变量有不同的隶属函数。

虚拟定性变量是不能直接量化的,只能通过“好”“较好”“很好”等语言对研究对象进行主观评价,正向效应隶属函数设定为式(1),负向效应隶属函数设定为式(2)。[注]刘璞、姚顺波:《退耕还林农户的福利状态研究——可行能力分析法的应用》,《西南民族大学学报》2016年第6期,第114-119页。

(1)

(2)

连续变量的隶属函数可以按照以下两式求值,值越大越好的正向变化用式(3),值越大越差的负向变化用式(4)。[注]赵淑芹、唐守普:《基于森的理论的土地流转前后福利变化的模糊评价》,《统计与决策》2011年第11期,第51-54页。

(3)

(4)

通过上述计算,得到各隶属度函数的均值如表4所示。

表4 三种乡村建设模式的各功能性活动隶属度

注:指标类型中,C表示连续变量,Q表示虚拟定性变量。

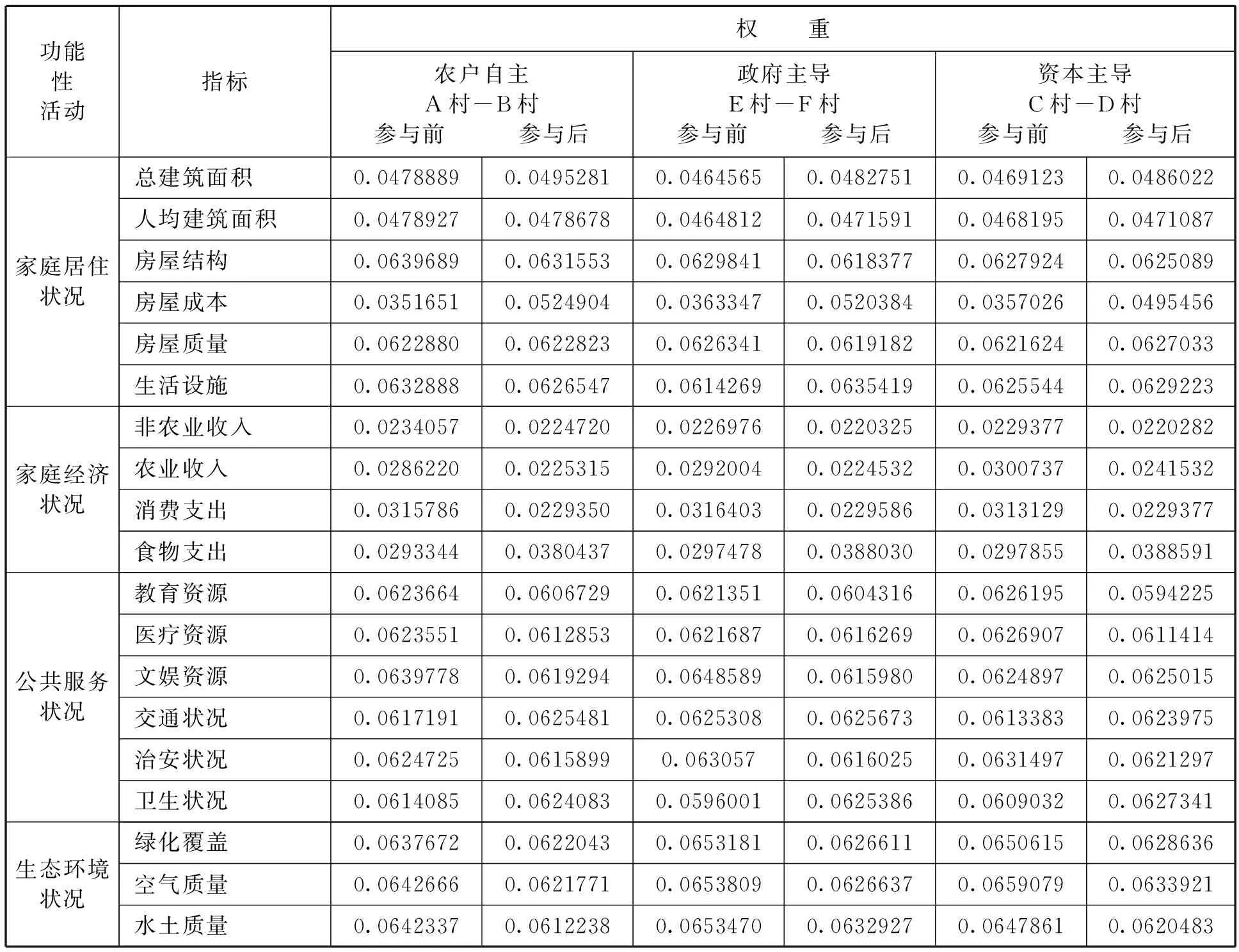

3.权重确定

采用灰色关联分析法确定权重,在得到初级指标隶属度的基础上,需要对相应的权重进行计算,将各初级指标的隶属度进一步加总成一个综合指标。[注]王伟、马超:《基于可行能力理论的失地农民福利水平研究——以江苏省宜兴市和太仓市为例》,《农业技术经济》2013年第6期,第20-31页。灰色关联分析法是根据序列曲线几何形状的相似程度来判断多因素间的关联程度,几何形状越接近则关联度越大,一般步骤为:[注]郑立峰、唐见兵:《基于灰色关联分析的系统仿真因素权重确定》,《计算机仿真》2007年第9期,第76-78页。

(1)建立灰色关联集

首先,将受访农户家庭的各功能性指标的观测值作为灰色关联分析的比较数列,记为Xi=(i=1,2,…,383),表示有383个农户家庭参与调查。其次,将与农户福利成正比的指标观测值的最大值以及与农户福利成反比的指标观测值的最小值作为参考数列X0,每个数列有19个观测点。最后,构建评价矩阵X,X0标志在各评价指标都取得最优的情况下虚拟的农户家庭福利状况。

(2)无量纲化初始化处理

xi(k)=xik/xi0(i=0,1,2,…,383;k=1,2,…,19)

(5)

(3)求各点绝对值及两极最大差与最小差,并计算关联系数

(6)

其中,λ为分辨系数,一般在0~1之间选取,通常取0.5。

(4)计算关联度

(7)

(5)对计算得到的各因素关联度进行归一化,求出各因素在评估系统中所占的权重

(8)

通过上述运算,得到各功能性活动权重,如表5所示。

表5 三种乡村建设模式的各功能性活动权重

4.隶属度的加总

一般认为,各初级指标的权重是不同的,查理和莱米(Cheli & Lemmi)提出了如下的权重计算公式:[注]B.Cheli, A.Lemmi, “A Totally Fuzzy and Relative Approach to the Multidimensional Analysis of Poverty,” Economic Notes, Vol.24, No.1, 1995, pp.115-134.

(9)

在此基础上,根据切廖利和扎尼(Cerioli & Zani)提出的隶属度加总公式:[注]A.Cerioli, S.Zani, “A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty,”Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Berlin and Heidelberg:Springer, 1990, pp.272-284.

(10)

将各初级指标隶属度加权汇总为农户的功能性指标隶属度,再将功能性指标隶属度加权汇总为农户家庭总体福利隶属度。通过上述运算,得到各功能性活动综合福利,如表6所示。

表6 三种乡村建设模式的各功能性活动综合福利

三、农户福利测度结果分析

(一)不同模式下农户福利变化的差异性

由表6看出,农户自主型模式下农户综合福利改善最多,增长幅度达65.5%;政府主导型模式次之,增长幅度为38.5%;资本主导型模式最少,增长幅度为37.3%。具体来看,在居住福利方面,政府主导型模式>资本主导型模式>农户自主型模式;在经济福利方面,农户自主型模式>资本主导型模式>政府主导型模式;在公共福利方面,农户自主型模式>资本主导型模式>政府主导型模式;在生态福利方面,农户自主型模式>政府主导型模式>资本主导型模式。

通过定量测度发现,农户自主型模式更有利于农户福利改善。究其原因,主要有四方面因素。一是利益因素。在农户自主型模式下,乡村建设的事项由农户自主决策,他们最关心和了解自己的利益,以农户福利最大化为准则;在资本主导型模式下,乡村建设的事项由企业决策,他们最关心的是利润,以利润最大化或成本最小化为准则;在政府主导型模式下,乡村建设的事项由政府官员决策,他们最关心的是政治升迁,以上级领导的偏好为准则。在调查中我们了解到,政府领导下基层调研通常最关心农房建设情况,所以基层干部更愿意投入人财物,在见效快、看得见的农房建设上抓出示范。因此,政府主导型模式下的农户居住福利改善最多。而企业则出于成本或利润的考虑,通常仅按政府规定的最低住房质量标准进行建设;农户也会受资金约束,在可承受的范围内修建住房。

二是体制因素。相较于农户与资本,政府因缺乏灵活的市场机制与强烈的内生动力,在推动产业发展方面存在一定的局限性。在调查中我们了解到,A村依托本地的区位优势与资源禀赋,成立了蔬菜合作社、“小微盆景”合作社,启动了温泉等产业项目,积极发展“三小经济”(小旅馆、小餐馆、小茶馆),休闲农业与乡村旅游实现快速发展;D村也依托当地的邛窑遗址发展文化创意产业,吸引艺术家下乡创业,建设“国际陶艺村”,并结合当地的“茶山竹海”资源发展乡村旅游,一三产业融合得到快速发展;而E村所在的乡镇,政府虽同步推动了“万亩高标准基本农田建设”,但业态上仍以农业生产为主,农户就业增收的幅度有限。

三是规制因素。政府规制对农户福利保障至关重要。由表6看出,无论何种模式,农户福利均有不同程度改善,其重要原因是成都市围绕农户福利保障出台了一系列规制措施。同样,如果规制标准不同,农户福利改善程度就会不同。以公共设施配置为例,成都市政府本着项目收支基本平衡的原则,根据全市农村资源禀赋等状况,确定农村新型社区公共设施配置的基本标准为“1+21”,在不低于基本标准的前提下,具体项目的配置标准由政府、投资者与农民集体及农户协商确定。本文的6个研究样本中,农户自主型的A-B村配置标准分别为“1+36”“1+28”,资本主导型的C-D村分别为“1+21”“1+27”,政府主导型的E-F村分别为“1+21”“1+23”。因此,在公共福利方面,农户自主型模式的表现也优于资本主导型与政府主导型模式。

四是心理因素。在农户自主型模式下,农户对乡村建设的参与程度更高,当家作主能够带来更大的福利满足感。此外,与政府和资本相比,农户的乡土情结更重,对当地的自然生态更为珍惜。我们在调查中观察到,A村和B村的自然生态环境良好,特别是传承千年、颇具川西特色的“林盘”得到完好保护,而其他村的“林盘”则受到不同程度毁损。

(二)农户自主型模式的生成条件

农户自主型模式能够在成都出现有其必然性。我们通过深入调查发现,主要有四方面原因。一是农村产权制度改革。成都市早在2008年就启动了农村产权制度改革,开展集体土地确权颁证,赋予集体土地出让、转让、作价出资(入股)、抵押融资等权能,搭建集体土地交易服务体系,增强农户产权、契约与市场意识。这为农民集体和农户成立集体资产管理公司、通过集体建设用地使用权抵押融资提供了物质条件。

二是乡村治理制度改革。“还权”与“赋能”并重是成都统筹城乡改革的重要特征。一方面通过农村产权制度改革,扩展集体土地权能,还权于民;另一方面推进乡村治理制度改革,成立村民议事会,规范村民议事规则,确保民主、公开议事,增强村民自治能力。政府还每年给予每村50万元的公共服务资金,在确保“有钱干事”的同时,锻炼基层干部与农户合理用钱干事的能力,避免出现“村官大贪”的现象。这为实施农户自主型模式提供了能力条件。

三是政府主动转变职能。在政府主导型模式下,即使政府动机真的在于改善民生,农户仍会对项目实施中的补偿安置标准以及房屋户型、面积和质量等百般挑剔。为改变这种“出力不讨好”的窘况,成都市于2010年提出建立“农民主体、市场运作、政府引导”的运行机制,政府主要承担政策制定、规划审核、技术指导、纠纷调处、项目监管等职责。这为农户自主型模式的产生提供了制度条件。

四是农户的自我觉醒。在乡村建设过程中,一些精明的村干部与农户逐渐意识到“土地指标是值钱的”,没必要把这“赚钱”的机会让给政府或企业,“自己干”更划算。这样,随着主体条件的具备,农户自主型模式便应运而生了。

四、结论与政策建议

(一)更新观念,大力倡导农户自主型模式

相较于政府主导型与资本主导型模式,农户自主型模式更有利于增进农户福利,在适当的制度安排下,农户有能力做好自己的事情。通过乡村建设的鲜活实践,农户的产权意识、自治能力、市场参与能力和契约精神均得到锻炼与提升,印证了“干中学”是人力资本提升重要途径的论断。[注]R.E.Lucas, Jr, “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary Economics, Vol.22, No.1, 1988, pp.3-42.因此,政府应革新观念,在乡村建设中充分相信和依靠农户,引导农户通过村民自治方式处理各项事务。是否、何时和怎样建设美丽乡村,交由农户自主决策。唯有如此,农户才能在“干中学”中不断提升人力资本,真正成为乡村建设的主力军。值得强调的是,倡导农户自主型模式,并非否定其他模式。中国各地的资源禀赋、经济发展水平、政府治理能力和农户素质均存在很大差异,应因地制宜选择合适的模式,不宜“一刀切”。比如,对于资源禀赋较差或市场发育不完善的农区,政府在乡村建设中还必须发挥主导和示范作用;而对于市场已有一定发育但农户自治能力不足的农区,在乡村建设中引入市场机制、调动社会资本参与就有其必要性;即使引导农户自主实施乡村建设,政府也应根据实际情况给予必要的政策引导、技术指导甚至资金扶持,逐步扩大农户的自主程度。最后,倡导农户自主型模式,并非意味着农户“单干”,是农户自筹资金“单干”,还是通过土地产权融资,或者引入社会资本合作共建,均由农户根据自身情况相机抉择。

(二)还权赋能,为农户自主实施乡村建设创造条件

农户自主型模式的生成需要具备一系列条件,包括农村产权制度与治理制度的联动改革、政府职能转变与农户的自我觉醒等,其中土地产权配置机制是关键。与土地产权的行政化配置机制相适应,形成了政府主导型模式;与土地产权的市场化配置机制相适应,形成了资本主导型模式;与土地产权的金融化配置机制相适应,形成了农户自主型模式。乡村建设的模式与地权配置机制呈现出高度的协同性。因此,政府应主动转变职能,逐步从乡村建设的具体事务中脱离出来,重点做好政策制定、规划审核、技术指导、纠纷调处与监督管理等职责,同时以“还权赋能”为目标,优化土地产权配置机制,推进农村产权制度与治理制度联动改革,在确权颁证、明晰产权的基础上,按照“同地同权”的原则拓展集体土地权能,增强农户对土地的处置能力,培育集体土地交易市场,畅通土地产权融资渠道,为农户自主实施乡村建设创造良好的制度条件。

(三)共建共享,优化美丽乡村建设运行机制

在福利的某些领域与环节,政府主导型或资本主导型模式仍然具有相对优势,只要政府规制得当,农户福利就能得到不同程度的改善。因此,三种模式并非是非此即彼的关系。从福利最大化的角度考虑,应在坚持农民主体地位的前提下,更好地发挥政府作用,并充分调动社会资本参与的积极性,实现三者在相应领域与环节的有机结合,形成美丽乡村共建共享共治的新机制。涉及农户切身利益的重要事项,应坚持农户自主;涉及土地整治、规划建设、农业生产环节以外的产业发展等事项,可发挥社会资本的专业优势;政府则应切实承担起基础设施与公共服务设施供给的职责,对乡村建设提供必要的资金扶持,同时要围绕保障农户的知情权、参与权、决策权、监督权与收益权,从乡村建设的关键环节和风险点入手,通过设立准入门槛、完善规划审核机制、推进公共设施配置标准化、建立信息披露机制、制定宅基地退出与农房拆除补偿标准、严格对农民新居建设及宅基地复垦验收、预留乡村产业发展用地等措施,健全乡村建设的规制体系。