现代工业园区的文化断裂与文化再生

——基于中新苏州工业园区春节年俗的调研

2019-01-22朱琳

朱 琳

(苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123)

转型、变迁是近代以来中国社会始终不渝之主题,在当今,“革命性”体现较为强劲的要算工业园区。工业园区已成为我国区域经济发展的龙头,但在文化方面往往差强人意。在一定程度上,工业园区不仅从科技、经济等方面显示出边界,更从文化、习俗等面向烙出独特的地域单元形象,有的沦为“文化孤岛”,有的成为文化的荒漠。目前,人们多聚焦于工业园区经济、社会等“显性”巨变和成就,而对其包含民俗在内的文化等“隐性”变化,特别是文化需求方面的关注较少。本文以中新苏州工业园区为个案,聚焦文化综合面向迸发的集中时期——春节,用“琐笔”形式记录历史进程中的节点、瞬间,以大众生活和大众心声传递其真实文化需求,进而一方面思考我国现代工业园区建设中的文化力问题,另一方面呈现吴文化在当代传承、变迁中的一个侧影。

一、调研对象及时间

中新苏州工业园区(以下简称“园区”,地处东经120°47′、北纬31°20′)是中国和新加坡两国政府间最大的合作项目,于1994年2月经国务院批准设立。总规划面积288平方公里,其中中新合作区80平方公里。园区作为中国对外合作的重点项目,连续多年名列“中国城市最具竞争力开发区”排序榜首,综合发展指数位居国家级开发区第二位,成为我国发展速度最快、最具国际竞争力的开发区之一,也是中外经济技术合作的成功范本之一。

园区所在的苏州有着两千五百多年的历史,以苏州为代表的吴文化区域,宋元以来给世界各地的人们留下的“江南印象”,不仅是温润的鱼米之乡,更是独特的文化天堂。但随着经济社会的巨变,文化生态随之骤变。园区本来地处苏州东北部芦苇湖荡地带,有着典型的江南水乡风貌和民俗文化特征,经过二十多年的现代工业园区建设,发生了百年甚至千年未有之深刻变化,传统民俗文化受到冲击。最显著的是,园区的人口构成变得极其复杂,以中新合作区为例,呈现“四多”:外籍人士多(约占10%)、高学历人才多(大专以上学历居民约占60%)、新苏州人多(约占67%)、年轻居民多(平均年龄约为32岁)。①数据来源:《苏州工业园区社区建设情况》,园区社会事业局汇报材料,2011年11月29日。其中,大专以上人才就业人口总量保持全国开发区首位,形成了一个庞大的高素质移民群体。他们从“原生地”文化中游离出来较久,加之丰富的教育、工作和生活经历,以及开拓求新的精神追求,往往倾向于当代的、流行的、新兴的文化,与传统文化之间形成了一种“断裂”。本文基于这样的“文化断裂”印象,展开调研,了解在城市化突进中,人们对传统文化的认同和需求情况,着力观察移民群体对“原生地”及新居地的文化情结。

本次调研和观察时间跨度约有5年,以《中国节日志·春节》(江苏卷)课题组于2012年1月14日(辛卯年腊月二十一日)至2月6日(壬辰年正月十五日)的实地调查为基础②此次调查的课题组成员及分工大致如下:朱琳,负责访谈、资料整理、报告撰写;李明、沈建东,负责访谈、录音、摄影;周巍、郭自叶,负责部分调研的访谈;顾富荣、朱义江,负责专业摄影摄像。,及此后2013年至2016年春节期间进行的追踪式寻访调研,以期发现常态性、趋势性之“成俗”指征。

二、调研内容

园区人口呈现鲜明的外来性(“新苏州”“洋苏州”)、转型性(城市化突进过程中由农民转变为市民的“老苏州”③在苏州,通常称土生土长的原苏州居民为“老苏州”;由各地聚集而来在此成为常住人口或户籍人口的为“新苏州”;因工作或其他缘由在此栖息生活的外国人为“洋苏州”。)特征,课题调研即以此为主要对象,并重点以家庭为单位,兼及社区性和面向公众开放的群体活动。

(一)家庭活动

家庭是我国诸多重大节庆活动开展的基础,在园区,大多数家庭按照各自原生家庭的惯例迎接春节,因此,在文化属性上多表现为纵向传承和原生地文化色彩。

1.“新苏州”的年夜饭

在伦理惯性与内心渴望双重驱动下,对大多数“新苏州”而言,过年实际上是“老家”与“新居”情感天平的选择,选择结果取决于诸多因素。他们多是第一代移民,对工作地、生活地的认同尚处于半接受状态,对原生地家乡的情感渴望、对亲情和团圆的感受更为强烈。不过,他们对新“家”的情感也正在逐步建立,有不少“新苏州”将老家的父母、亲戚接到园区过年。据社区工作人员观察及不完全统计,近几年来留在苏州过春节的家庭呈现增长趋势。

2012年1月22日,课题组分别对盛晓燕、郭文家庭进行了采访,他们都是园区的“新苏州”,分别代表工薪家庭和商贩家庭;前者已扎根苏州,后者尚未落户。盛女士是欧典社区工作人员,2005年与爱人一起辞去老家安徽凤阳的事业单位工作,来到苏州。他们才搬入新居,按照苏州的习俗,新入住的房屋在新年期间不能空关,故其家人特地从老家赶来过年。年夜饭有14道菜,盛母用一口凤阳话特意提醒说:“鱼是不能动筷子的。在我们凤阳,年夜饭中的鱼,有的要等到过了正月十五才能吃。”饭桌上的菜肴基本都是老人家亲手烹制的,连卤料、辣酱都是从老家带过来的。不过,我们注意到了一道特别的菜——“如意菜”(豆芽),盛母介绍道:“(这菜)听讲苏州人过年一定要吃的,在我们那边,年夜饭肯定不吃豆芽,这里居然卖到五元一斤!我们差点没抢到。”吃年夜饭时,老人家娓娓道来:“在老家,进了腊月,过了腊八,有句俗话叫‘吃了腊八饭,就把年事办’。先把鸡鸭、猪肉等腌制了,在外面晒一晒,过年前,就拿出来卤。”“在老家很热闹,大年初一就开始拜年了,初一的时候不扫地、不倒垃圾……”一会儿,老人家端来满满一锅甜汤(蜜枣、银耳、鸡蛋、莲子、糖等),寓意来年甜甜蜜蜜。不一会儿,又上了一锅金黄的螃蟹。盛女士说,这一桌饭菜,除了豆芽和螃蟹是苏州特色,其他几乎就是凤阳人“年夜饭”的翻版。春节期间,他们一家主要用来休息,此外还计划去苏州的一些景点旅游。吃完年夜饭,她们边看央视春晚,边包水饺,因为按照老家习俗,初一早晨他们要吃饺子。就这样,一直到半夜十二点。她们老家的说法是除夕夜十二点要“接天地”,还要放鞭炮。因为近年来媒体不断宣传春节期间少燃放烟花爆竹,所以她们响应号召,除了年夜饭之前的鞭炮,没有购买其他烟花爆竹。

郭文,河南南阳人,1988年生,未婚,农民,带领一家人在苏州联丰广场二楼鞋帽综合商铺区开了一家服装店。2012年1月16日下午,课题组对郭文一家的工作环境进行了采访。联丰广场是一座大型商业中心,因地处城乡结合部,人口流动极为频繁,外来人员密集,且主要以中低端消费群体居多。1月22日17点20分,课题组成员再次来到郭家商铺所在的联丰广场,只见三三两两结伴的人,多是外地在苏打工而未能返乡者。此时商铺多已停止营业,只有糖葫芦、羊肉串、馄饨水饺等流动摊位反倒显得生意红火,这就是那些未返乡人们的“年夜饭”。郭文在门面上贴好“龙娃娃”后,回到租住地——莲香社区敦煌新村四区,这里的居民多为外来租住户,为过春节大多已回乡,因此小区一片漆黑。

在不到60平方米的房间内,郭文一家六口其乐融融地挤在这里。桌上摆放了两大盘热气腾腾的饺子,还有四个凉菜——腐竹、百叶丝、捆蹄、猪肝,都是从市场买来的熟食。郭父说:“我们在这里,既没有亲戚,也没啥朋友,根本没有亲友来往走动,所以就省去了办年货。现在,又不缺吃的,想吃啥,超市到处都是,随便买就可以。这里是租住的房子,连搞卫生大扫除都免了,对联也省了,什么都简单了,但是只有一样东西不能省,饺子。”“我们老家,除夕晚上主要吃水饺,大年初一早晨也是吃饺子。但到了初一中午,鸡鸭鱼肉样样不少。”当问及是否还回老家过年,郭父叹了口气说:“哎,没时间回去。我们是2005年来这里的,就再没回去过年。生意人就这时候收入大点。”“老家过年,最亲的人都凑在一块儿。年夜饭吃饺子时,四个凉菜是必须的,其中必有芹菜,有点富贵竹的意思;还有胡萝卜,讲究一点的老一辈人,像我奶奶,会给胡萝卜刻花,烧熟后,放到桌上,喜庆的味道,那个足啊!而且,过什么年,刻什么画。”他感慨地把老家从农历十二月二十三祭灶到大年三十包饺子,一一进行了回忆。自从他们一家来苏州,这些老家的年俗基本成为了过去。说起今年春节的打算,郭文说,每年正月,就是睡睡懒觉,看看电视。郭父又叹气说:“来苏州这么多年,只去了趟灵岩山,其他哪里也没去。”谈兴正浓时,郭父的电话响起,原来是老家亲人们的拜年电话。自此,电话聊天、短信互相问候祝福就成了除夕夜的主要内容。

家庭是个封闭性的文化传承场所,“新苏州”留居在园区过春节,多是按照家庭原来的习惯,并以简约的形式再现,可谓传承中又有所“断裂”。他们很少受现居地民俗习惯的影响,特别像郭文家庭,虽身处苏州,却又似乎生活在远离苏州文化的“荒岛”。

2.“洋苏州”过春节

在园区的中新合作区域,外籍人士众多,他们多是满怀好奇心加入中国的春节活动的。课题组于2012年1月19日上午来到园区枫情水岸的杰瑞家庭采访。杰瑞,美国人,在园区一家美资企业任驻华技术总监一职,和现任中国妻子宋女士在此生活。为准备过春节,他们家也以包饺子为主,杰瑞边琢磨边捏出柳叶型、月牙型、灯笼型等各式饺子形状。同时,他还学着搓汤圆、做春卷,并忙活着煮饺子、煎饺子、煎春卷等。杰瑞甚至娴熟地张贴对联,并将印有“大吉大利”的喜庆娃娃张贴在大门正中间。他用不太熟练的中文向课题组谈起对“中国年”的感受:“家家户户放鞭炮,这种热闹在美国是没有的。春节表示冬天将要远去,春天就要来到。这是个祈福并表达美好心愿的日子。”

杰瑞这一段时间一直在“过年”。他平时就热心于社区公益活动,所以最近特别邀请了社区小朋友一起下厨做各式中国菜,并组织曲奇制作派对。孩子们也特地为他准备了春节礼物,有的制作了卡片、写了对联,还有的制作双面绣等富含中国传统文化元素的礼物。杰瑞向我们展示这些中国特色的“年货”,激动地说:“中国年,真正好!”去年春节,他们一家游览了虎丘等园林以及苏州博物馆等。对于大多数“洋苏州”而言,春节就是他们的假日,休闲和游览是首选活动。园区每年都组织新春公共活动,有相当一部分社区主动吸引“洋苏州”参加,如2012年水巷社区的剪纸活动、2013年师惠社区的写春联活动等。总体来看,“洋苏州”希望通过节日参加具有苏州特色的公共性、开放性文化活动的心愿较为强烈,但往往苦于没有渠道和平台。这是苏州公共文化服务亟需解决的一个重要问题。

3.“老苏州”的祭灶

农历十二月二十四日,苏州人俗称“廿四夜”,按旧有年俗,家家户户要掸檐尘、吃团子、祭灶、烧田财。2012年1月17日,课题组对园区淞泽三区曾女士家庭进行了调研。曾女士与其婆婆(83岁)及女儿、女婿一家祖孙四代6口人一起生活,是园区开发建设过程中的农民动迁户。一大早,曾女士和婆婆就开始包团子,团子煮熟之后,将现代化的灶台收拾干净整洁,以待祭灶。老婆婆郑重地用热水洗了脸和手,又拍打整理了一番衣饰,以示对灶王爷的尊重。她拿出三只一次性塑料杯分别装上小半杯米,其中一只用来代替香炉,插上三炷香,另两只用来插红烛。简易的“香炉”前摆放了两个盘子,其中一个盛放6只糖团子,另一个装上6只茨菰、6只荸荠,摆放在灶台中间。老婆婆身着典型的江南水乡妇女服饰(头扎绿杂蓝色的裹头巾,腰系天蓝和月白色镶嵌的围裙,身穿藏青和黑色拼搭的衣服),点烛焚香,面向祭品,跪拜,再三鞠躬拜,嘴里念念有词。祭灶完毕,家人开始分享热腾腾的团子。

(二)社区组织的活动

园区以移民群体为主,社区组织起到地缘、亲缘关系纽带的作用。迎新春文体活动一般在元旦之后的周末拉开序幕,有的持续几个周末,基本以政府为引导、社区为核心来展开。课题组于2012年1月14日对欧典社区活动进行了调研。活动内容主要有分发糖果、书写对联、跳绳,为社区孤寡、空巢和高龄老人以及军烈属、残疾、困难家庭送春联、送温暖等。特别是写春联活动,社区的35位居民(多为少年)挥毫泼墨,为社区居民现场书写了近百副对联。一位老先生说:“带着墨香的春联更能体现过年的感觉。以前的春联都是孩子们单位发的,基本上是印刷品。还是当场手写的好,有意思,很亲切!”随后,欧典社区开展了迎新春跳绳活动,活动分为老年组、青年组和少年组,居民们的脸上都洋溢着笑容,一派欢乐祥和的气氛。活动虽简单、随意,但是活动大厅挤满了人。这是典型的外来人口社区,人们在社区活动中似乎找到了家乡春节集体活动的记忆。

历年春节期间,园区很多社区都会组织形式不一的活动。如2015年东湖林语社区举办了“邻语喜乐会”迎新春过新年活动、“楼道饺子宴邻语喜乐会”、正月十五闹元宵活动全民“舞动”赛。再如2016年中海社区举办了“装点家居过新年民俗剪纸”、“巧奶奶”手工编织、新春闹元宵猜灯迷等活动。各社区组织的春节活动形式多样且有持续性。

元宵也是社区活动最为频繁之时,2012年2月4日,课题组对第五元素社区元宵活动进行了调研。根据社区居委会统计,本社区居民中,“新苏州”占80%以上。约四五百名居民把平日略显空旷的活动室挤得水泄不通,现场气氛很是热烈。舞台以红色为背景,饰以鞭炮、烟花、中国节、龙等图案为基本元素,四周镶以闪亮晶莹的各色彩条;全场以红灯笼串成主线,辅以各式各样的灯笼。灯笼下方悬挂彩条打印的灯谜,约有400条。元宵晚会内容非常丰富,节目的最大特色是表演者充分展现各自的家乡风情。一位郑姓男士感慨说,晚会和电视节目差不多。作为临时住户,他受社区工作人员邀请与家人一起前来,在活动中感受到了大家庭的温暖,因为经常参加社区活动,他倍加希望能落户这里。受采访的一对年轻夫妻介绍说,家乡的元宵节与这儿绝对不一样,“我们那里还有跨火塘的习俗”。他们感觉园区的春节气氛很淡,“如果不是社区组织的活动,我们对元宵节就没有感觉了,因为白天都在上班”。我们采访的一位小学四年级的同学则表示:正月初七从老家江苏盐城回到苏州,感觉苏州的年味很淡很淡,如果没有社区的元宵活动,他还误以为苏州人没有过新年一说呢。

在“老苏州”为主的社区,春节活动则以戏曲、曲艺演出等为特色,以昔日苏州人生活方式中的主要元素吸引居民。课题组还采访到一项即将消逝的民俗——烧田财。前文已述淞泽社区小年夜包团子活动,人们在吃过团子之后,就要去烧田财,直至20 世纪90年代,一直如此。现在,因为动迁,他们连一分田地也没有了,谈不上烧田财了。不过,2012年淞泽社区管理委员会组织了一次烧田财活动。1月17日17点40分,课题组前往吴江市(今吴江区)三港村的“淞泽园水生蔬菜专业合作社种植基地”,这是淞泽社区在临近农村集体外包的1500多亩田地。合作社总经理张林元(亦为失地农民)等早早准备好了干枯稻草,将其扎成一把一把的。待天色完全沉黑下来,他们便点着火把,走向田埂。张林元边走边介绍:“老一代人告诉我们,‘廿四夜’代表24个节气,烧田财,就是期望风调雨顺。过去,烧田财也是为了烧虫卵,针对害虫的。”他一边摇晃着火把,以保持火苗旺盛,一边用苏州方言大声念道:“廿四夜,点田财,炭炭田角落,多收三石六。”随行的人也跟着念:“烧烧田角落,年年多收三石六。”“点点田角落,牵砻①牵砻,苏州方言,即旋转木砻对稻谷进行脱粒。要牵三石六。”“汰汰田角落,今年牵砻三石六,开年养只大猡猡②大猡猡,苏州方言,意为“大肥猪”。。”早在南宋时期,烧田财之俗已产生并流行于江南腹地—苏州—一带。[1]烧田财,亦称烧田蚕、照田蚕、摊田角、照田财、烧田角以及烧田角落等。1949年后此俗在苏州一带延续,但随着城市化、现代化的进程而不断淡化,直至今天基本绝迹。自2012年春节之后,园区的小年夜再也未见烧田财之火焰。

(三)开放性的公众民俗活动

1.重元寺“烧头香”

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”自东晋南朝以来,江南香火兴盛。重元寺,位于园区阳澄湖半岛,始建于梁武帝天监二年(503),后历经毁、建,直至“文革”时期完全损毁。2007年恢复重建。2008年春节开始举办有组织的春节敬头香活动。此后,每年春节重元寺都要举办这一活动。课题组一行于2012年1月22日晚21点20分到达重元寺。距离零点还有两个多小时,但这里已是香火旺盛,一片通明了。广场前开放式烧香的大片空地上,人群熙熙攘攘,几无立足之地。几乎人人手中都拿着一把香,有的还念念有词。我们采访的一位温女士说:“其实,不可能每个人都抢到头炷香的,主要是点燃自己在新年的第一缕希望,表示对佛的虔诚,对各路菩萨的最高敬意。佛自然就会慈悲加护,护佑家人幸福平安。”

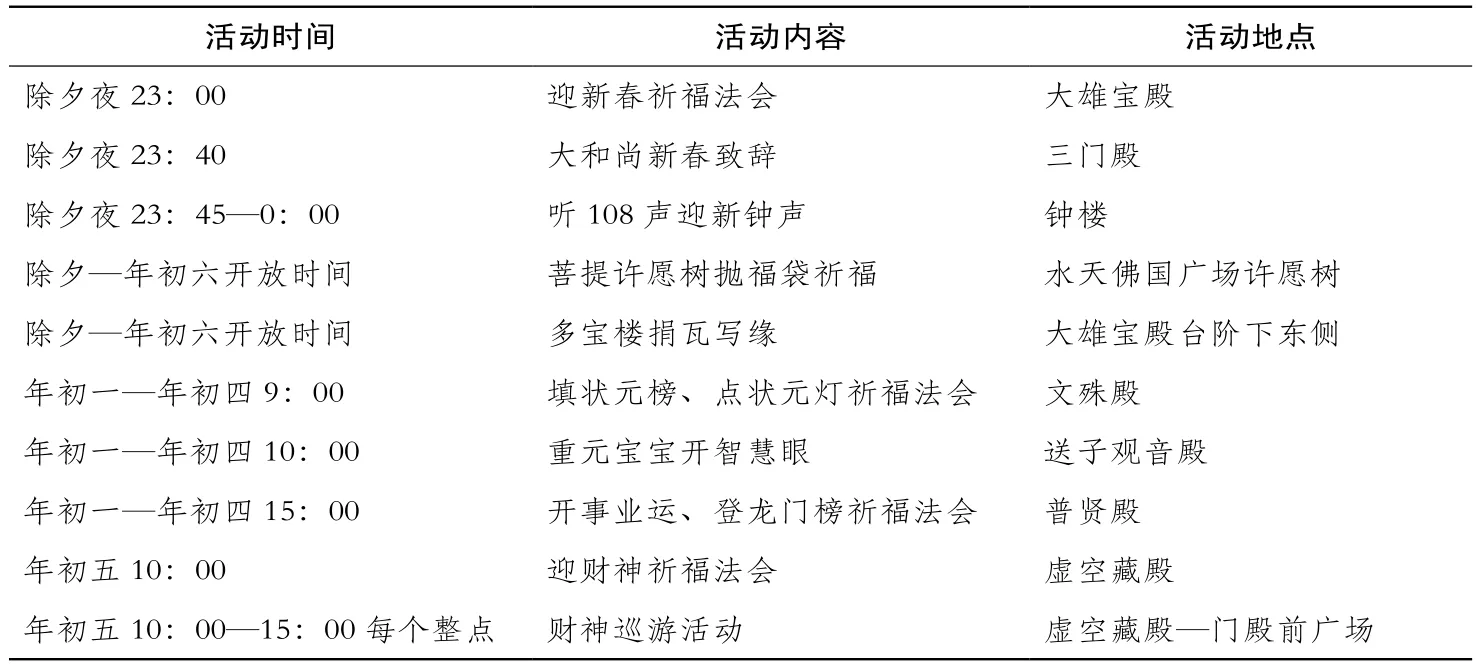

2012年重元寺春节期间组织的活动如表1所示:

表1 2012年重元寺春节期间活动安排

2012年以后直至2016年春节,重元寺举办的活动大致如上,略有微调而已。每年大年夜至年初一烧头香活动平均接待香客6万余人次。

重元寺大雄宝殿是目前国内最高的大雄宝殿。23点10分,迎新年祈福法会开始,殿内围得水泄不通的吵嚷人群顿时肃静。活动由江苏省佛教协会副会长兼秘书长、苏州寒山寺及重元寺方丈秋爽大和尚主持,僧众、居士及仪仗队井然有序。法会持续约半小时。至23点45分,秋爽大和尚敲响新年第一声钟声,然后钟楼内的贵宾、信徒依次敲响,共同完成了108声钟声。

一位家住苏州市区的女士驱车30多公里赶到这里,她说2008年后年年除夕来此。她许了个愿,祈求全家人在新的一年里健康平安。当我们问及她为何除夕烧头香,她说:“来烧香的,并非全是虔诚的信徒,也不一定相信神灵真的存在,只是告诉我们自己,内心要存放神圣、善良和美好。如果太过偏离,会遭到惩戒。”“我的孩子已经五年级了,渐渐懂事了,过年的时候,让她来这些地方亲身感受一下,这里总是使人向善、心绪宁静的。”我们随其来到“状元及第”牌下,许愿者年龄小的仅有四五岁,大多数为初、高中生。

2.高垫庙的香火

重元寺自复建以来,声誉渐隆于江浙沪乃至全国各地,新年祈福活动多是有组织、大规模、高规格的。相比之下,高垫庙为地道的民间道教宫观,位于苏州独墅湖南侧吴淞江畔的江滨公园内,信众多为原居住于附近,在园区规划建设中的失地农民、拆迁居民。课题组于2012年1月26日下午对此处进行了调研。高垫庙的主体建筑刚兴建完毕,尚未开光庆典,香火却已经红火了起来。高垫庙主祀江海随粮王,在春节期间和农历八月十六日(随粮王生日),周围的老百姓都来祭奠,已延续了400多年。20世纪90年代,此地拆迁,附近原有的60余处土庙也整体拆除。鉴于百姓烧香祭拜的呼声很高,2012年,园区重建高垫庙,并将本地原有的全部庙神汇迁至此。高垫庙的道长向我们介绍:“今年的正月初一,举办了相关活动,有女子舞龙、打莲厢、女子唱道情、女子广场舞、扇舞等。”

我们随着一位60多岁的顾姓女士进了庙内主供奉江海随粮王殿,顾女士告诉我们,“这是我们附近共有的神,必须拜祭的”。接着我们去了前厅东厢,这里主要供奉太姥、真武大帝、东岳大帝、文昌帝君、药王。我们又去了前厅西厢,这里供奉三星(共3位)、三茅真君(共3位)、财神(共3位)、三官大帝(共3位)、慈航道人(共3位)。当来到庙宇的最后一进,顾女士面带自豪地说:“这就是我们自己的神了,共有12尊(按:西厢有陈千岁土地、二爷土地、夫差大王、贤圣土地、蛇王、刘猛将军、城隍,东厢有烈义明王、丁公大王、水府明王、张大明王、俙浦土地、亮子明王、武平大王),过去拆迁之前,这儿有12个村子,每个村子的神都不一样,拆迁后,就把这12个神集中供在这里了。”

课题组还采访了另一位香客:陆惠妹。她头裹带有双喜字样的水粉色包巾,戴着袖套,一副刚走出厨房的模样。她在香槽旁,小心翼翼地将“金元宝”“银元宝”一个个理顺成型,引火燃着,投入炉中。她笑道:“一沓银子一百张,大家(众神)分一分。”在烧“银元”的同时,她还抑扬顿挫地高唱香歌《念宝经》,唱了约有半小时。她说:“一个仙,对一个经,在不同的仙面前唱的是不同的经。”歌是向“香头”学来的。她自年初一就去杭州烧香,一直烧到今天。每年春节,苏州一带有名的寺庙如玄妙观、西园寺、城隍庙等,她都要前去烧香。

三、年俗现象分析

“春节是中国传统节日中最大、最重要、最热闹的节日,是文化内涵最丰富的节日。它集中华民族的价值观念、伦理道德、思维模式、行为规范、审美情趣于一身,是中华民族文化的重要载体。”[2]在园区这个现代化建设先遣板块上,交织呈现着多种类的年俗文化面向。

(一)从文化断裂层面看

园区以年轻的、知识型、技术型人口为主,他们携带、传播着世界各地、大江南北的万花筒式文化要素,敢于冲破成俗的约束、规制,按照个性化的需求、爱好及经济能力等情况,以假日的心态释放身心,尽情休闲、娱乐。新苏州人因游离、脱离原生地文化,又很少受苏州本土文化的影响,所以传统年俗对其约束较小,易“开风气之先”,因而,他们身上呈现出的文化断裂状况更为显著,既有纵向的继承性裂断,也有横向的地域性裂断,无论是对于自己所属的原生地年俗文化,还是对于园区本土的年俗文化,他们都可以从容、自然地从中脱离。

即便继承,也往往是对原生地年俗做减法以及碎片式的传承,有的只剩下回忆,而不再付诸实践。采访的郭文一家,对老家丰富的年俗文化活动,历历在目,却又一一放下。再如年俗文化的“神圣性”在此褪色明显,传统意义上的年俗包含繁复和庄重的祭祀活动,“突出强调过大年热火朝天的欢庆只是一个方面,而另一方面,深情庄重的祭祀也是不可或缺的,‘敬天祭祖’的严肃主题和仪式是过年行事的重要元素和标志”[3]。就年夜饭而言,从我们采访可知,这里的“新苏州”大多免去了祭神敬祖这一原本重要的环节。可以预料,未来他们的子女成为年俗主持人时,祭祀在代际间的递减更是势不可挡。这在“老苏州”社区亦然,以前述祭灶为例,当课题组询问老婆婆的孙女是否认可奶奶的做法时,她表示理解,但又表示她自己根本不信了。再如高垫庙香客陆惠妹所说的,像她这般年纪的拆迁居民大多在春节期间四处烧香,不过,孩子们差不多都不会这么做了。可见,代际间精神世界的分离、断裂非常明显。

新兴年俗文化势头迅猛,“新苏州”大多没有春节“走亲戚”的羁绊,且平时深受工作节律的制约,故而春节的“假日”意味更浓。加之,随着人们生活观念和生活方式的改变,春节期间,很多家庭去苏州园林、山塘街、太湖等旅游景点游玩,观赏金鸡湖音乐喷泉、看电影以及爬山、赏梅等,还有的出游海内外。据第五元素社区工作人员统计,本社区约有15%的家庭外出度假。在人口高度流动、重新整合,加之网络信息获取愈发迅捷便利的时代,园区年轻人中手机拜年、抢红包、摇一摇等新年俗现象更加突出。目前,各家庭中多是爷爷、奶奶辈主持年俗活动,随着时间的推移,待“新苏州”自己和拆迁户之“第二代”掌握年俗话语权时,可以预料,将会出现更深层次的变化。这不仅限于园区,在苏州其他地区亦然。近年来,虽然吴文化的传承得到加强,“老苏州”“新苏州”以及“洋苏州”对其认同度和参与度都很高,但与此同时,断裂与新兴也在同时演绎着。

(二)从文化再生层面看

在园区这样新陈代谢过度的板块,不仅对区域内文化习俗之原貌具有强消解功能,而且消融着从四面八方聚集而来的人群之原生地文化习俗,鲜明地呈现出传统文化经脉断裂的态势。然而,工业园区又有着强烈的文化饥渴,具有开放、包容的气质,对于本土的、时兴的、外来的文化,各扬其华,以独特的形式吸纳、强化甚至重塑传统文化,对此现象不妨称之为“文化再生”。

园区的人们一面在大力创造、创新,一面又在努力寻找春节“过去的”味道,各类人群受到了“过去时”和“既有的”深刻影响。传统文化活动顽强、变相地衍生、嫁接于园区,体现出传承的极大韧性。在园区过年的新苏州人,各自携带着浓厚的原生地文化特色,有的按照老家的习惯安排春节饮食等事项,受传统影响至深,不妨称之为家乡“根”性影像折射。在采访的时候,谈到过年的话题,他们经常会对比小时候、老家,这是油然而生的一种情感反应。虽然他们已经完全脱离原生家庭、脱离原生地文化圈,但依然保存着原生地春节年俗的内核。所采访的盛女士一家,之所以要在正月初一去爬灵岩山、上香,正是因为在老家时年年初一都要烧香。推土机并没有完全铲掉传统习俗,那些因拆迁而成为城市居民的“老苏州”,延续着昔日过年的情形——祭灶被搬上了新式灶头,从高垫庙的香火亦可见“老苏州”对民间信仰的热情极其高涨。无论“新苏州”还是“老苏州”,在春节年俗方面都呈现出文化的大体一致性和绵延性。

各社区在春节前以及元宵期间组织的活动,在“新苏州”中基本演变成了一种新兴“民俗”。其中的活动内容绝大多数为传统文化事项。地方政府尤其是社区所组织的各类年俗文化活动,吸引公众参与,营造了传统年俗的浓厚氛围。年俗符号主要由门神、桃符、春联、年画、窗花、“福”字、剪纸、生肖、灯笼、爆竹、饺子、年糕、年夜饭等构成,作为民间文化的符号化体现,融合绘画、文学、手工艺等多种艺术形式,经过了较为稳定的传承、演化和发展过程。[4]这些要素的寓意在改革开放后曾逐渐淡化、模糊,尤其在园区更加淡漠。但近年来社区组织的各种庆祝新春的群众文艺活动,融合了各地的戏曲、曲艺、歌舞和传统乐器等,诸多社区组织的包饺子、剪纸花、写春联等,又强化了传统年俗的文化内涵。社区活动甚至将手工编织等传统手工艺、跳绳等传统体育及传统舞蹈等“非年俗”事项也纳入其中,把本已远离园区生活的传统文化再次带到人们的身边。近年来,园区所有小学的寒假作业都有参加社区公共活动的建议,为此,社区以春节为契机,开展了多姿多彩的活动,且大多以传统文化为主题,这对培养新生代对春节年俗的感情以及传承传统文化起到了重要的引导作用。

园区的文化再生体现出多元文化汇聚、竞发的特点,每一位“新苏州”都携带着原生地的年俗文化,在此寄生、叠加,园区文化可谓大断裂与大聚合并驾齐驱。这里社区的一台晚会往往容纳着全国各地的艺术;一席楼道、社区自制的“百家宴”,往往汇聚了上百种全国各地的特色菜肴。但“浮萍”仍未生根,各种年俗文化相互杂陈而有待真正融合、塑型,散沙尚未凝聚成塔,一种相对较为稳定、成体系、有特色的文化特征还没有形成。若期望如近代开埠后的上海慢慢形成“海派文化”那样,园区的文化气象有待时间的积淀。

裂而不断的,是恒久的、传承的精神内核;新潮迸发的,则代表着文化变迁。园区的文化必将在多元中交融,在交融中愈益凸显姑苏特色。

(三)从移民群体层面看

文化再生对于新生共同体的形成具有特别意义。

一方面,文化再生与文化需求紧密关联。园区涌动着强烈的文化需求,特别是对参与性的文化活动渴求较甚。这里的居民素质普遍较高,对生活品质的要求亦高,他们希望拥有与园区硬件品质相符的精神文化生活。而且,他们中的大多数人选择在苏州就业时,对于“天堂”苏州有一定的向往,其中包含着潜在的文化驱动要素。

他们在文化消费的选择上,虽热衷于新兴文化,但通过年俗调研,可见其并不排斥传统文化,甚至对此怀有极大的热情。在地域文化的选择上,对苏州本土文化、自己的家乡文化以及其他地域文化有着相当大的包容性。他们在观念上也较为前卫,有的特意带孩子体验、感受春节期间的传统文化。他们平时也注重培养孩子对传统文化的感情,文化自觉意识较强。所以,从文化惠民角度看,文化遗产的传承、创新是不受行政区划限制的,既不是古城区的专利和专责,也并非与工业园区格格不入。也许,当前正是文化遗产特别是带有参与性的非遗项目传承的契机,是文化再生的黄金时期。可以依托传统节日,也可以列入公共文化服务体系建设,尤其是社区文化建设中,使之常态化、生活化。作为全国首批且以排名之首的佳绩通过“国家公共文化服务体系示范区”验收,又获评“全国社区治理和服务创新实验区”“全国和谐社区建设示范城区”等的城市,苏州具有探索性建设的先行条件。

另一方面,文化再生攸关移民群体的安身立命。我国工业园区建设基本采用“工业”和“家园”二元并建的模式,对于后者,大多只重硬件建设,至于精神、心灵栖息方面的文化要素则多有忽略,这种“微量元素”对于移民群体和移入地的地缘关系起着坚韧的凝结作用。春节,“它是在一个特殊时段让人回归家庭、家族和社区的节日”[5],这已经形成一种全民族范围内的集体意识,以及一种集体伦理[6]。春节对于中国社会和民众来说,精神聚合至为关键。“回家”不仅是血缘的认同,更是地缘的归属,是一种地域文化身份的认同。总有一天,移民要在新居地寻找甚至构建属于自己的共同体,使个体精神有所归属。这种新生共同体的构建,很大程度上仍仰赖于传统要素。社区对年俗文化传承起着重要的组织作用。每年春节期间,园区各社区基本都组织了系列公益性文化活动,吸引、鼓励人们走出家庭,走向公共区域。针对外来务工人员不能回家过年的情况,有的社区组织辖区内的出租户、群租户欢聚在一起包饺子;有的社区在除夕夜安排社区工作人员到务工人员宿舍,和他们一起欢度春节,模拟出类似亲缘、地缘的关系。近年来园区组织的社区文化活动正在悄然增强“新苏州”对所在地的归属感。新生的地缘关系通过节日文化聚合而得到强化,碎片化的人际之间逐渐形成地缘认同——这也是移民对新居地文化产生认同的基石,为未来共同的习俗和文化创造打下基础。移民地缘扎根的顺序往往先是事业(包含以此为基础的交往圈),再是家庭(婚姻、住房,特别是子女的诞生),最后是文化。而落户在此的移民,一旦生育子女,他们会更加注重培养下一代在新居地的归属感。所以,文化建设对各类群体都有着重要的意义。而如何使移民在地域文化中形成认同感、归属感,并成为潜在的传承者、创造者;如何将外来文化尤其是“新苏州”携带的文化有机融入吴文化等,这是当前园区文化乃至吴文化建设中必须要面对的。

文化的断裂与再生是时代巨变狂潮中的“集体反应”,或为群体大众的无意识、潜意识,或为少数精英的自省、自觉。园区经过20多年科技、经济等方面突飞猛进的发展,一方面凸显出“文化饥渴”和“文化短板”,另一方面又显现出较强的文化再生能力和较大的文化再生空间。而文化再生不纯粹是时代创造的“新兴”,更是以历史传承为底色。文化断裂和文化再生呈双向增长态势,且并行不悖。我国工业园区建设已到了“而立”之年,如何实现“工业”与精神“家园”并建,使之真正成为我国现代文明的标杆,应是“正当时”的思考。