武强年画中的陶渊明

——兼谈文人题材年画的意义

2019-01-22郭永勤

郭永勤

(黄淮学院 文化传媒学院,河南 驻马店 463000)

年画,是中国传统节日民俗的重要构成部分。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”[1],新年张贴年画的传统由来已久,但是“年画”之称出现较晚,源于道光二十九年(1850),李光庭著《乡言解颐》中的“新年十事”,说“扫舍之后”便贴年画,“稚子之戏耳。”①春节是中国最重要的传统节日,节仪最为丰富,李光庭著《乡言解颐》卷四列“新年十事”包括时宪书、门神、春联、爆竹、扫舍、年画、馒头、水饺、辞岁、贺年。(《乡言解颐》,中华书局1982年版)河南朱仙镇年画、河北武强年画、苏州桃花坞年画、天津杨柳青年画都久负盛名,具有很高的艺术成就和文化价值。

武强年画是河北省武强县汉族民间工艺品之一,因其产地在河北武强而得名,是中国汉族特有的一种绘画体裁。武强年画旧称“武强画”“五色纸”,被文人士大夫视为不能登大雅之堂的俗文化,被看成是“粗俗”“至鄙浅”,只能愉悦妇孺、供稚子之戏耳,不被重视。作为一年一度的节俗时令的装饰品,年画每年都除旧布新,因此留存作品有限。据武强年画博物馆的文物资料考证,武强年画产生于宋元年间②据武强年画博物馆所藏《盘古至今历代帝王全图》所列,“至今”“全图”的最后一位皇帝是元代开国皇帝铁木真,其祖版应是创作于元代初年。生产该画的作坊应早于此画年画。因此武强年画的产生,可以追溯到元代以前,定为宋元时期是较为可信的。,在清代达到极盛,以县城南关为中心,形成全国最大的年画集散中心,当地歌谣云:“山东六府半边天,不如四川半个川。都说天津人马厚,不如武强一南关。一天唱了千台戏,找不到戏台在哪边。”[2]

一、武强年画题材概略

武强年画内容丰富,可以说是中国民间社会生活的百科全书,其题材内容涵盖历史故事、神话传说、戏出故事、生产劳动、寓言童话、景物花鸟等,同时映照出燕赵文化的踪迹。《隋书·地理志》记载:“俗重气侠,好结朋党,其相赴死生,亦出于仁义……自古言勇侠者,皆推幽、并云。”[3]文天祥诗《保州道中》有“宋辽旧分界,燕赵古战场。蚩尤战涿野,共工谪幽邦。郭隗致乐毅,荆轲携舞阳”[4]之句。考诸历史,以赵武灵王、张飞、林冲等为代表的帝王将相,以荆轲为代表的游侠,无不反映着当地勇武豪迈、好义任侠的民风。这点在武强年画中也有突出表现,除了表现吉祥寓意的年画之外,最受年画创作者青睐的是《三国演义》《西游记》《水浒传》《杨家将》《呼家将》《三侠五义》等系列故事,穆桂英挂帅、霸王别姬、捉放曹、借东风、将相和、花木兰等戏剧故事在年画中也颇为常见。

武强年画的创作者和欣赏者都是农民,据武强年画博物馆的资料显示,当地农民忙时务农,闲时丹青,以上故事在民间广泛流传,因此容易被年画创作者和使用者接受,同时受文化素养的限制,与之相比,文人题材的年画数量较少,在武强年画中,可考的有《浩然爱梅》、《渊明爱菊》、《羲之爱鹅》、《周子爱莲》(四爱图),另有李白醉酒、无名文人主题作品若干①参见薄松年:《武强年画精选》,河北美术出版社2009年版。。所选均是个性特征突出,或经历曲折的文人,这一点与民间文学中文人传说的情况相合,有一定的传奇性特征,体现了民众的好奇心理。

二、武强年画中的陶渊明形象

在中国文化史上,陶渊明是清高、脱俗的象征,他为后世文人提供了一个精神家园。古代文人中动辄以陶渊明自况的也大有人在,因此古代绘画中的陶渊明,大多是属于文人士大夫的画,相对于平民阶层,他更容易获得士大夫们的认同。武强年画中有陶渊明题材的画作,但所存不多,依据内容和画面风格,大概分为两大体系,均为横灯方画②武强横灯方画是早期出现的一种比较古朴的品种,内容以名人、神仙故事为主。灯方,即做灯谜用的画纸,供元宵节做灯笼用。。在画面设计上,年画上文下图,图文并茂,通俗性和知识性并存,有的有款识,如吉庆和、双兴顺③吉庆和、双兴顺,都是明清时期武强年画制作的代表,双兴顺在清代后期的时候更是因制作精美,生意兴盛而名列“新八家”。,有的无款识。如图1、图2、图3:

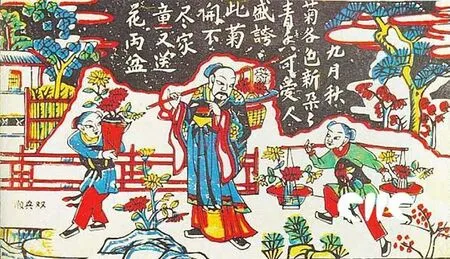

图1

图2

三幅作品结构布局基本相同,陶渊明位于中间,面左,右肩挑花篮,前后各一童子,前者手中持抱花瓶(盆),后者肩挑两篮(盆)菊花,陶渊明身着宽大的服制,袍上以菊花为饰,充分体现了“渊明爱菊”的主题。陶渊明身体稍微倾斜,目视后方的童子,背景夹杂点缀以花草,前二图松树主要位于画面左侧,图3中松树位于画面右侧。画面匀称,色彩艳丽,人物姿态各异,惟妙惟肖。

图3

图1和图2虽然细节稍有差异,主要是色彩和环境装饰的不同,如在与红色的搭配上,图1以靛蓝为主,图2以青蓝为主;人物脚下点缀花木亦不同,但应该是同一体系年画作品,只不同版,画上题字亦同:“为有渊明把菊爱,朵朵飞香花正开”,字体及排列也不同。

图3显然为另一体系作品,陶渊明头戴葛巾,服制与图1、图2也相类,却更为宽大,且人物面貌及仪态大不相同,图3中的陶渊明面庞更为丰满。图1和2中人物左手做招呼、拿取状,而图3中陶渊明左手位于胸前,似手拈胡须,若有所思。两位童子的服饰变化较大,图1、图2中的童子所穿上衣为传统斜襟交领衣服,裤子宽大,裤脚挽起,而图3中童子所穿上衣,从领口看不同于斜襟衣服,更接近对襟衣服,裤子也较为利落简单,整个背景图案由自然山川为主变为房屋亭台为主,在色彩使用上变淡黄色为亮黄色,色彩对比更为突出,整个画面更为艳丽,体现出与前两幅作品不一样的美学特征,应该是不同时期的作品。图3中的前童所捧花瓶形制与前两幅图大不相同,腿脚姿势也不相同,更显俏皮。题词为:“九月秋菊各色新,朵朵青香可爱人。盛夸此菊开不尽,家童又送花两盆。”文字的叙事性特征增强,对于画面的故事化理解有一定的帮助。

从整体效果来看,年画背景相对简单,但是很注意明暗以及空间的纵深感,人物比较突出,人物安排疏密有致,风格明丽写实,除了讲述故事,还有很强的装饰效果。前人对这几幅作品提及很少,由于是民间手工业者制作,缺乏相关文献记载,其出现时间已不可确知,结合武强年画创作技法及对色彩的使用历史推测,图1色调较暗,产生年代可能稍微早一些,图2和图3色彩更为亮丽,应该是清末以后的作品①据张春峰先生考证,武强年画最开始是生笔画,即纯手工制作;到明初,开始有了过稿活,即以定型稿样为底本;明末开始有半印半画的作品,产量迅速提高。色彩上,武强年画最初以槐花、石榴等萃取自然原色,鸦片战争后,西方廉价的原料涌入中国年画市场,开始使用更为光亮透明的洋红、洋绿,为年画注入了新的活力。参见《河北武强年画·绪论》,河北人民出版社1996年版。。渊明爱菊,人所共知,三幅作品都抓住了陶渊明爱菊的个性化特征,文字是图画的补充,在内容和构图上都以突出菊花为目的。从形象上看,陶渊明眼睛狭长,体型微胖,这在图3中表现最为明显,衣带飘然,诗人神态怡然,呈现出闲适、恬淡的生活状态。而就画面中松树的存在看,似乎体现的是诗人“三径就荒,松菊犹存”心境,也可能仅仅是受到传统文化中梅、兰、竹、菊的文化符号的影响,意在突出陶渊明的高雅品格。

三、年画与文人画中陶渊明形象的差异

文人画是产生于特定历史背景下的一种中国画,它区别于宫廷画院职业画工的画作,是中国封建社会中文人、士大夫的绘画,又叫“士夫画”,王维为其创始者,至北宋苏轼正式提出“士夫画”的概念,明代董其昌明确称之为“文人之画”。其产生之初被用以标举士大夫的绘画艺术,唐代张彦远在《历代名画记》中说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,非闾阎之所能为也。”[5]59近代美术教育家陈师曾则认为:“文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想,具此四者,乃能完善。”[6]应该说文人画是一种综合型艺术,集书法、文学、绘画及篆刻艺术为一体,是画家多方面文化素养的集中体现。

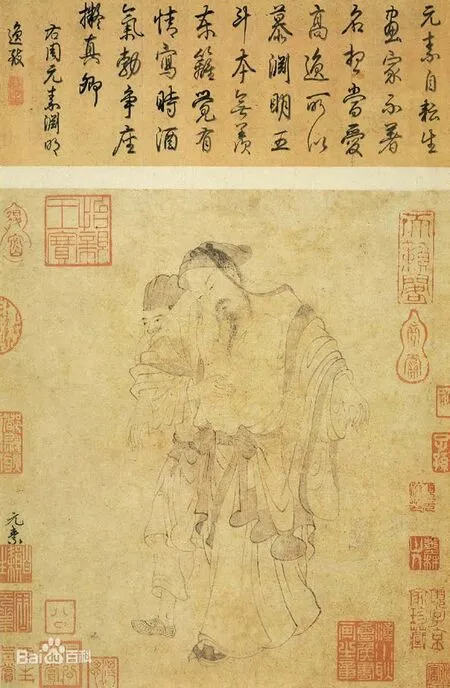

陶渊明是古代绘画中一个常见的题材,刘小兵先生认为:“自唐宋以来,书陶、绘陶作品已成为书画艺术家的一种集体无意识——创作倾向。”[7]书陶、绘陶作品的大量留存,为我们考察陶渊明及其思想的传播提供了依据。袁行霈先生把现存的关于陶渊明的绘画分为三大类:“第一类取材于他的作品,如《归去来兮辞》、《桃花源记》、《归园田居》等,其中有些是组画,用一系列图画表现一个连续的故事情节;第二类取材于他的某个遗闻轶事,如采菊、漉酒、虎溪三笑等;第三类是陶渊明的肖像画,有的有背景,有的没有背景。”[8]并依据时代顺序对画作进行了细致梳理,兹不赘述。从现存作品来看,陶渊明的形象大体是面貌清秀,稍显丰润;其次是长袍加身,形象飘然;再次,图画中常取其诗文意境,使酒、菊常伴,怡然自得;且大多都是纸本水墨或绢本水墨,少量绢本着色作品,也以淡色为主。

由此可以看出文人画和年画在陶渊明形象的绘制上有许多相似之处,是否相互借鉴不得而知。“元代以后各家陶渊明画像有一种趋同的现象,陶渊明的形象定型化,大体上是头戴葛巾,身着宽袍,衣带飘然,微胖,细目,长髯,持杖,而且大多是面左。”[8]除去色彩及随从、背景的差异外,这个描述基本也是符合武强年画中的陶渊明形象的。前文述及武强年画的产生时间为宋元之际,从年代上来看,这种审美趋同是合理的。与文人画相比,以陶渊明为主题的武强年画凸显出以下特点:

首先,年画题材狭窄。如前所述,文人画内容较为丰富,举凡陶渊明生平趣事,如饮酒、醉酒、过友、归园、辞官、把菊、嗅菊等均曾入画,其代表性作品所营造的意境也是后世画家描摹的对象,构成了一个庞大的绘陶体系。其前提是后世文人对于陶渊明作品及人格的广泛接受、追慕、模仿,因此在书画作品中反复书写,借陶渊明来表达自己心中旨趣。而武强年画中不仅没有以陶渊明作品为题材的画作,于陶渊明轶事也只择取了陶渊明爱菊一目,其主要原因应该是武强年画的制作者对陶渊明了解比较粗浅(如就饮酒一事看,其影响显然不及李白,武强年画中有《李白醉酒》图),其来源很可能是民间流传的关于陶渊明的传说。陶渊明《饮酒》其九有“清晨开叩门,倒裳往自开。问子为谁欤,田父有好怀。壶将远见候,疑我与时乖”[9]之句。可见,陶渊明的人生选择是很难被普通民众理解的。因此,其生平不被年画制作者熟知,他们在心理上对陶渊明的认同感和文人无法相比,对陶渊明辞官、归园不明所以,对陶渊明所追求的人生境界持不理解、甚至是不赞赏的态度,这些都可能是造成年画题材狭窄的原因。

其次,年画色彩艳丽。文人画注重意境营造,色彩以水墨为主,讲求墨即是色,“墨分五彩”,往往以多层次的水墨色度来代替其固有的颜色,北宋沈括《图画歌》记载:“江南董源传巨然,淡墨轻岚为一体。”[10]说的就是水墨画的特点。而年画则完全不同,画中的陶渊明,分别戴靛蓝葛巾(图1)、紫色葛巾(图2)、蓝色葛巾(图3)。衣服分别是靛蓝+红+淡黄,袍上缀以红色菊花,袍带及鞋均为黑色(图1);青蓝+红+黄+紫,袍上菊花亦为红色,黄色边饰,袍带为红色,鞋子为蓝色(图2);蓝+黄+红+黑,袍上菊花为黄色,黑色袍带和鞋子(图3)。童子衣饰也以红蓝、红绿为主,色彩鲜亮、浓烈,带给人强烈的视觉冲击,基本反映出武强年画在着色上以大红大绿为主的特征。

“年”是中国人最喜庆隆重的传统节日,其丰富的节仪活动,主要可以归为三大体系,即祭祖、驱鬼和社交。年画是春节期间家家户户张贴在门庭、厨房等处的装饰作品,早期年画的产生和祈福、辟邪有很大关系,王充《论衡·订鬼》引《山海经》说:“沧海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,二曰郁垒。主阅领万鬼。恶害之鬼,执以苇索,而以食虎。于是黄帝乃作礼,以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御凶魅。”①引自王充:《论衡》,中华书局1979年版,第1283页。该段文字不见于今本《山海经》。后人乃绘二神贴户左右,左神荼、右郁垒,俗谓之门神,渐成俗,其在《风俗通义》等作品中均有相关记载,可见在汉代,在门户上贴门神辟邪驱鬼的习俗已普遍流行,而年画正是在这一基础上渐次发展而来的一种多功能艺术,其主要功能已经演变为彰显节日气氛,以示辞旧迎新,寄托的是人们对生活的美好渴望。

今天的年画仍以红色为主调,中国人对红色的偏爱由来已久,所有喜庆吉祥的事情似乎均与红色有关,以至于大家一看到红色就会产生一种社会的联想,红色成了喜乐的象征。可以说,这种热烈而奔放的颜色几乎渗透到中国文化的每个角落。年画艳丽的色彩可以促使人产生积极的情绪,使人振奋乐观,红色的热情洋溢似乎正与世人积极的心态相合,反映了民众乐观、对生活充满了爱和自信的精神。民间以红白对举,大体可以看出人在色彩上一种趋利避害的心理,因此,文人喜好的残山剩水、层层墨色就显得非常不合时宜。武强当地艺人口诀说:“红配绿,一块肉,黄配紫,不会死。”[11]基本上指出了武强年画最常用的几种色彩。色彩浓烈的年画,就是民众信奉的吉祥文化的载体,因此创作者不会考虑陶渊明的历史真实形象,也无从顾忌那个时代“尚白衣冠”的事实②尚秉和:《历代社会风俗事物考》(中国书店2001年版)征引《南齐书·豫章文献王传》及《隋志》等资料,认为宋齐时燕服,白色者多,六朝迄隋,士庶皆服白巾。详见该书第65页。,而是执意把陶渊明变成了一个穿红着绿、色彩斑斓的形象。

再次,年画表达比较直接。文人绘画,带有很强的主观成分,重视文学、书法和画中意境的营造,苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中提出“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”[12]之论,此后诗歌与绘画这两种不同的艺术形式实现了更好的交融,文人绘画受“诗中有画,画中有诗”影响很大。从创作心理上看,文人绘陶的主要目的是表达自我意趣,因此注重赋予作品以作者本人的文心哲思,其欣赏主体主要是文人。而年画作为民间艺术品,其创作主要是满足市场需求,为了迎合消费者,而其欣赏者和创作者都以农民、小手工业者为主,他们文化素养有限,也不会有这样的闲情逸致,由一及二地去思索、鉴赏,这决定了武强年画率真朴拙的美学风格,在表达上简单直白,一目了然。以《渊明爱菊》为例,不仅具有明确的主题,而且爱菊的主题被有力地表现出来,从构图上讲,几乎完全不顾透视法则,远近的事物一样清晰明朗,各种形制菊花占去了大幅画面;为了使人物传神,表达人物对菊花的喜爱,画面破坏了人体的正常比例而把头画的稍大,眼睛也被放大了。

最后,年画作品较程式化。上文述及,自元代以后,文人绘画作品中的陶渊明形象逐渐定型,但是作者为了表情的需要,还是会融入很多个性化的因素,如明代周位的《渊明逸致》(图4),纸本白描,表现陶渊明之醉态,画中陶渊明衣带松懈、袒胸、细目,这个形象在历代陶渊明画作中就比较少见。其次,题词位置、内容,也都比较随意。而我们在年画中看到的构图和创意都比较统一,如画面设三人,陶渊明居中,题词虽然不同,但均位于上方,且意蕴相同等。

同一系列的《浩然爱梅》(图5),演绎孟浩然踏雪寻梅的雅事,构图与陶渊明爱菊基本相同。画设三人,孟浩然骑驴居中,面左,望向侧后方,前后各一童子,题词位于图画上方,词曰:“天上乱舞鹅毛飞,浩然踏雪去寻梅。”同为灯方画的《李白醉酒》(图6)构图亦同,李白居中,左右各一小童,题词在画面左上方:“三月桃花放,绿柳真清凉。李白斗酒量,冲开锦绣肠。”皆可视为年画作品程式化的例证。

图4 《渊明逸致》,纸本,水墨,25.4×24.9cm,现藏台北故宫博物院

图5 《浩然爱梅》

图6 《李白醉酒》

武强年画为木版年画,需要绘图、刻版、着色、印制等工序,线条突出,其在细节表现上不能和文人画相比,但年画同样注意对人物神情的处理。明代末年,武强年画就已经开始使用半印半画的工艺,即将墨线稿刻成版,成批印刷,然后再施色敷彩,开眉眼、点嘴唇、染面颊[13],从上引年画中对陶渊明及小童的眼睛绘制即可以看出其在艺术上近乎完美的追求。

四、文人题材年画的意义

绝大部分的年画,都反映出民众对幸福安康、生活富足、祈祥纳福的追求,如武强年画中著名的“连年有余”“富贵花开”“发福生财”“三鱼争月”等,都有很强的吉祥文化寓意。除此之外,年画选择历史人物、历史事件进行创作,体现了年画记录历史的功能。在历史人物和事件的选择上,年画和民间传说基本一致,选择的未必是对历史产生过重大影响的人物,而是一些可能对历史发展无足轻重但是个性鲜明的人物的某一件逸闻趣事。以陶渊明为代表的文人题材画作的出现,体现了年画在选材上的这一特点,进一步开拓了年画的表现范围,使民间图绘历史系统更为丰富,为正史提供了视角和资料上的补充,同时也为名人故事的传播提供了新的载体。

《历代名画记》开篇说:“夫画者,成教化,助人伦。”[5]1李光庭在《乡言解颐》中说年画:“稚子之戏耳,然如《孝顺图》、《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”[14]他认为年画亦可以用以教育。武强年画中有大量的戏出年画,《秦香莲》《打金枝》《辕门斩子》等作品都出自河北梆子传统剧目,流传广泛,艺术精美,不仅有很强的装饰性,而且具有极强的教化功能。这些作品自成体系,其中对富贵忘本的谴责,对孝悌伦理的推重,对大义的赞扬,都反映出当地民众的价值取向和道德标准。与戏出年画不同,文人题材年画一般没有明确的是非好恶等伦理和道德上的标准,也不论这位文人在历史的成败得失,只是展示文人生活的一个场景,借以表现文人的生活状态,教化功能并不突出。但是以《渊明爱菊》为代表的武强文人年画作品,图文并茂,在艺术上有一定的感染力,不仅美化了环境,丰富了民间风俗活动,其所展示的文人生活情趣,那种对于自我的尊重,对人生旨趣的追求,都在民众的生活中发挥着陶冶情操的作用,有一定的美育功能。

对文人题材年画的创作,也反映出民众对于文人的一种朴素认知。这里既有对文人生活的好奇、尊重,也夹杂着戏谑和距离感,武强年画中同为灯方画的《洗砚图》,把文人学士置于郊野,据书案而坐,案上放置杯盂纸笔书籍等物,但表达的却不是文人心恋自然、回归田园的旨趣,其题词为“洗砚鱼吞墨,预兆金榜题”,清晰地表达出对于文人学有所成、凭借读书改变命运的祝福。盖因孤寒之士,诸事难成,唯恃读书为出路。

总之,文人题材年画的创作,反映出民众在选材上的好奇,对陶渊明等人形象的描绘也体现了普通民众对文人的认知和接受程度。