心率血压乘积与颈动脉内膜中层厚度的相关性分析

2019-01-22张莹杜鑫李劼吴寿岭马琳张树华

张莹,杜鑫,李劼,吴寿岭,马琳,张树华

据估计全球每年大约有1 700万人死于心脑血管疾病,其中高血压导致的死亡人数达940万,逐渐增高的心率同样与心脑血管疾病的发病率密切相关[1]。心率血压乘积(rate-pressure product,RPP)为静息心率与收缩压的乘积,是反映心肌耗氧量的指标[2],与缺血性心血管疾病的发生密切相关,目前针对RPP与动脉粥样硬化疾病的相关性研究已逐渐成为热点[3],但结论尚存争议。颈动脉内膜中层厚度(carotid intima-media thickness,CIMT)是超声检查中最直观检测到的与早期动脉粥样硬化性疾病相关的指标[4-5],国内关于RPP与CIMT相关性的大样本量阐述较少,因此笔者依据开滦集团职工近年的查体数据对此进行了相关性分析,报道如下。

1 资料与方法

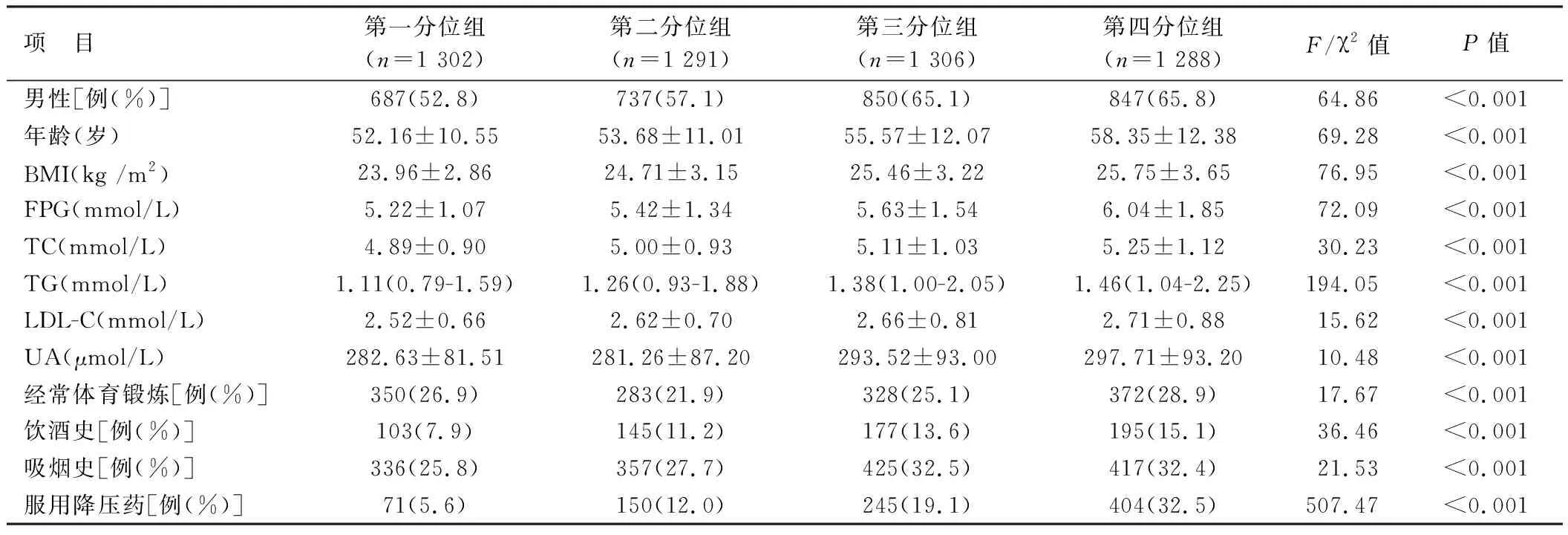

1.1 研究对象 整理分析2010—2011年华北理工大学附属开滦医院对开滦集团职工进行的健康查体数据,最终纳入5 187例研究对象,其中男3 121例,女2 066例,年龄40~94岁。根据研究对象心率血压乘积的四分位数将其分为4组:第一分位组(RPP<7 700)1 302例,第二分位组(7 700≤RPP<8 961)1 291例,第三分位组(8 961≤RPP<10 400)1 306例,第四分位组(RPP≥10 400)1 288例。

表1 各分位组基本资料

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)年龄≥40岁;(2)认知能力无缺陷可完成问卷者。排除标准:(1)因身体障碍不能接受检查;(2)既往有脑卒中、 短暂性脑缺血发作(TIA)、心肌梗死病史;(3)资料严重缺失者;(4)非窦性心律者;(5)服用调脂药物者。

1.3 颈动脉超声CIMT检测 由具有多年临床经验(≥5年)的超声科医生应用美国飞利浦HD-15彩色超声诊断仪,行颈部血管超声检查。患者取仰卧位,仰头颈部略拉伸,探头自颈部近心端血管向远心端连续扫查,观察SCA、CCA、BIF及ICA、ECA起始部,在左、右CCA末段1~2 cm范围处,纵切面在后壁(避开斑块)测量CIMT。2名医生分别进行操作与记录数据,检查结束将记录结果进行核对,再由另外2名超声医生对结果进行审核,以保证结果准确性,如结果有出入需对受试者重新进行超声检查。

1.4 RPP检测 静息心率检测:研究对象安静休息5 min后行心电图检查,II导联记录5个QRS波群测量RR间期,平均值即为静息心率。血压测量方法:研究对象30 min内无吸烟及饮用茶、咖啡等兴奋类饮品,静坐≥15 min,每间隔1~2 min测量1次右上肢动脉血压,取3次平均值。以上检测方法获得的静息心率与平均收缩压的乘积为最后的RPP值。

2 结 果

2.1 各分位组基本资料比较 随着RPP的增加,性别、年龄、BMI、FPG、TC、TG、LDL-C、UA、饮酒及吸烟者比例呈递增趋势,HDL-C则呈递减趋势,第一分位、第四分位组体育锻炼者比例较高,各组间比较差异均有统计学意义(P值均<0.05),见表1。

2.2 不同心率血压乘积组CIMT比较 5 187例平均CIMT为(0.84±0.19) mm。随着RPP的增加CIMT逐渐增厚,且差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 不同RPP组的

2.3 影响CIMT的多元线性回归分析 以CIMT为因变量,以RPP为自变量,采用多元线性回归分析。分别校正了性别、年龄、BMI、FPG、TG(因为非正态分布,取对数带入线性回归分析)、LDL-C、UA、经常体育锻炼、饮酒史、吸烟史及服用降压药情况。结果发现RPP与CIMT呈正相关,随着RPP的增高,CIMT逐渐增厚(P<0.01),年龄、性别、BMI、FPG、LDL-C、UA、吸烟史及服用降压药也与CIMT相关(P<0.01),见表3。

3 讨 论

CIMT是公认的评价早期动脉粥样硬化的指标,而颈动脉粥样硬化是导致脑卒中的主要原因[6]。2011年,Polak等[7]对5 028例不同种族患者研究证实,CIMT每年增厚0.05 mm,卒中风险显著增加。Hermann等[8]长期随访了3 669例45~75岁既往无卒中病史人群,应用彩色多普勒超声测量CIMT发现,CIMT增厚是卒中发生的独立危险因素。在以往研究中[9],血压升高、心率增快为动脉粥样硬化的独立危险因素已得到人们的普遍认同。华扬等[10]对715 286例患者应用彩色多普勒超声筛查CIMT发现,高血压是CIMT增厚的首要危险因素。而多项关于高血压人群随访和药物治疗的研究证实,心血管事件风险与RPP增加密切相关[11-13]。RPP为静息心率与收缩压的乘积,反映的是二者对机体改变而呈现的协同作用,是反映心肌氧耗量的准确指标[14],也就是说RPP比单一指标预测心血管事件的发生更有意义。近年研究显示RPP可作为衡量动脉僵硬度的指标[15],亦有研究发现,RPP与右侧锁骨下动脉斑块形成相关[3],在既往研究基础上,本文主要分析RPP与CIMT之间关系,为早期动脉粥样硬化的诊治提供依据。

表3 不同RPP与CIMT的多元逐步线性回归分析

本结果显示,随着RPP增高,CIMT逐渐增厚(P<0.001),经多元线性回归分析后得出,RPP与CIMT呈正相关。李春慧等[16]发现,收缩压每增加1 mmHg,CIMT增加0.001~0.002mm。Kolloch等[17]研究发现当排除其他危险因素干扰时,心率每增加5次/min,新发心血管事件危险性提高1. 14倍。心率增快,心肌耗氧量增加伴随冠状动脉舒张期血流灌注时间缩短,导致血管内皮受损,加速动脉粥样硬化进程。这些研究提示,不论是血压、心率作为独立因素还是协同作用的RPP都对动脉内膜中层厚度有影响[18-20]。笔者认为,RPP作为综合指标,其任何一个指标发生细微改变,比如血压增高1 mmHg或者静息心率增加5次/min,对最后数值的影响都是成倍增长,易于观察;RPP较单一指标(静息心率、收缩血压)结果稳定,尤其是在静息状态下,研究显示[21],心肌耗氧量增加并不是冠心病患者缺血的惟一致病机制,因此冠心病,左室射血分数<50%及心肌收缩力障碍等心脏疾病对RPP影响均不大;且RPP的变化相对于心率或者血压单一指标的变化对心血管事件判断更全面。加强血压控制、降低患者静息心率可减缓CIMT增厚进展,降低心脑血管疾病的发生率,并且建议将颈部血管超声应用在心脑血管疾病高危人群筛查上。

CIMT是动脉粥样硬化早期累积的部位,其病变更早于动脉斑块的形成,是判断动脉粥样硬化早期状态的一个重要参数[22]。笔者的研究将RPP增高作为动脉粥样硬化疾病的预警指标,有助于更早更确切地对高危人群进行评估及指导,尽早干预有症状人群病程,降低心脑血管疾病的发病率及病死率,具有重要的临床与社会价值。

本研究虽然证实了RPP与CIMT相关,但也存在一定的局限性。首先,本研究为横断面研究,说明问题有限,应增加中长期随访,与临床疾病或终点事件联系,以期更大的临床价值;其次,由于参加本研究人数众多,体检测量静息心率时只描记了5个QRS波群,可能数据不够精确,在以后随访过程中将尽量避免,保证数据准确可靠;最后,可能存在其他相关因素影响,例如一些相关疾病(感染性及免疫系统疾病等)。但本研究样本量相对较大、研究人群固定,仍可反映不同RPP水平与CIMT的相关性,具有一定的临床参考价值。

利益冲突:无

作者贡献声明

张莹、杜鑫:设计研究方案,实施研究过程,进行统计分析及论文撰写;李颉:实施研究过程,资料搜集整理,论文修改;吴寿岭、马琳、张树华:提出研究思路,分析试验数据,论文审核