从沽水草堂到清内府

——《墨缘汇观》中的赵孟頫书法

2019-01-19张伟

张 伟

(天津美术馆,天津 300201)

一

乾隆对于传统的儒家文人文化十分痴迷,对于古物鉴藏,特别是书画鉴藏的兴趣尤其浓厚。乾隆命宫廷画家绘制多幅赏玩古物的绘画,如郎世宁绘《弘历观画图》、丁观鹏绘《弘历鉴古图》,这些绘画本身就极具汉人传统的图示与复制,而且画面表现了乾隆对于绘画的极大兴趣。从《富春山居图》子明卷、书法《快雪时晴帖》的题跋和钤印可以看出,乾隆对于书画的喜爱近乎疯狂。清王朝的国力在此阶段达到鼎盛,成为内府搜集书画的经济基础。经过康雍两代的积累,乾隆十年(1745)户部库银达3,317,655两,为清宫收藏书画奠定了经济基础。

清内府对古书画的收藏来源有以下几种:

第一,继承明代宫廷收藏。《北游录》记载:“先朝节慎库内图书,俱宋宣和物。金人入汴,归之燕。元仍之。明初,徐中山下燕,封府库图籍。甲申之变,李贼遁,都入清宫。”[1]

第二,购买。乾隆在米友仁《潇湘图》题跋中说:“米家画法多以烟云掩映为工,而元晖机趣超逸昔人,评其草草中不失天真,所作潇湘白云图久脍炙艺苑,近于收藏家杂卷中购得之。”[2]783

第三,臣子进献。乾隆在萧云从《山水》题跋中说:

四库呈览离骚图,始识云从其一也。群称国初善画人,二王挥黄伯仲者。二王挥黄手迹多,石渠所藏屡吟才巴。萧则石渠无一藏,侍臣因献其所写。堪备宝岌之遗阅,事属文房敦文雅。[3]

第四,抄家所得。其中比较知名的是云南布政使钱度抄家所得书画,共计108件,据记载有赵子昂字一轴。

说到乾隆时期清内府中赵孟頫书法收藏的扩充,不得不提安岐。安岐,生于康熙二十四年(1685年10月10日),卒于乾隆十一年(1746)或前一年。朝鲜族人,号麓村,晚号松泉老人。长期生活在天津。a安岐生平,参见杨晓晶:《安岐与〈墨缘汇观〉》,中国美术学院出版社2017年版,第13页。所居沽水草堂,在天津城东南,又有古香书屋,为其收藏书画名迹处所。安岐著有《墨缘汇观》,是其亲眼所见的记录,至乾隆七年(1742)b安岐《墨缘汇观》自序的日期为乾隆七年,但对于《墨缘汇观》中的第一件作品——钟繇的《荐季直表》,安岐在著录中注明收购于乾隆甲子九年,并说《墨缘汇观》已经完成,因此《荐季直表》是安岐收购后补加到《墨缘汇观》中的。,由安氏整理而成,是一部古代书画的著录。

二

安岐对所藏之物在《墨缘汇观》中均有详细的记载,他在自序中说道:

凡遇古人手迹,得有心赏者,必随笔录其数语存贮笈笥,以备粗为观览。……平昔所记择其尤者复为编次,汇成卷帙。虽未敢疑诸米家书画史、清河书舫诸书,偶一展阅得历朝墨妙纷然在目,亦足以志余之所好。云因名其录为《墨缘汇观》。[4]37

麓村安氏善古诗,鉴赏古迹,不爽毫发,倾家收藏项氏、梁氏、卞氏所珍,颇为当代推重。[5]232

项元汴在鉴定与购藏书画时的左右手文彭、文嘉,对于项氏的收藏有决定性作用。从项元汴的鉴藏记录中可以发现,文家兄弟在相继离世后,项氏的购藏也逐渐进入了尾声阶段。在散落的文献中,可知安岐与张照、顾维岳有过交游记录,但和项氏与文嘉兄弟所留下的大量题跋、书札所构建出的鉴藏、交游圈子相比,显得并没有那么生动与翔实。但是,安岐有比较清晰的鉴藏思路,就是购买项元汴、梁清标、卞永誉等人鉴藏过的书画,这离开不了张照、顾维岳等人潜移默化的影响。

安岐在当时收藏界的名气很大,《文端公年谱》康熙五十九年(1720)记载:“麓村安氏精鉴赏,凡槜李项氏、河南卞氏、真定梁氏所蓄古迹,均倾赀收藏。图书名绘,甲于三辅。”[5]233张珩的《怎么鉴定书画》说:“有几位鉴赏家如梁清标、安岐眼力特别高,凡经这两人盖过鉴藏印的书画,绝大多数是精品。”[6]因此,《墨缘汇观》对于书画鉴定的参考意义极大,安岐的鉴藏承接明清大鉴藏家的衣钵,直接影响了乾隆及清内府对于书画,特别是赵孟頫书法作品的真伪的判断。

安岐在《墨缘汇观》中,凡是比较喜爱的作品,便对其多加赞赏,着墨颇多。非常典型的一例是开篇的钟繇《荐季直表》卷,他不仅描述了作品的纸绢、尺寸、装潢、印章、题跋等,还描述了得到这件作品的经过:

偶于乾隆甲子重阳前五日,有客持此来售,余因久病杜门,闻之喜不自持,邀客坐古香书屋,共赏称叹,遂以重价易之。时是录已成,意谓此卷生平不能一睹,故以西晋为首,何幸衰朽馀年,复得此墨妙,事属奇甚,岂非与翰墨有因缘耶。[4]38

晚年的安岐得到钟繇《荐季直表》后喜悦非常,认为它使其鉴藏作品的年代提早到曹魏,使其鉴藏的书法作品体系更加完备。

安岐把《玄妙观重修三清殿记》列为《墨缘汇观》中赵孟頫名下第一件作品,评价道:“正书八十二行,字大径寸,笔法雄伟,观之令人骇然,文敏碑书第一杰作也。”[4]107安岐对《三清殿记》赞赏有加,评价它为赵孟頫第一碑书。《三清殿记》与《玄妙观重修三门记》是同时为苏州玄妙观重修而做、书于元大德七年(1303)的大楷作品,用笔、结构一致。明李日华《三门记跋》曰:“文敏此碑,有泰和之朗而无其佻,有季海之重而无其钝;不用平原面目而含其精神,天下赵碑第一也。”[7]《三清殿记》《三门记》两件双生大楷作品已成为楷书四大家中“赵体”的代表,当下无数书法爱好者入门赵书都是从这两件作品开始的。两件作品用笔稳重,笔画开张,结体沉着端庄,所以安岐称“文敏碑书第一杰作也”是十分准确和客观的。

《墨缘汇观》续录中还有两件碑书:《济禅师塔铭》与《卫宜人墓志》。《济禅师塔铭》安岐只评了“真而精”三个字,《卫宜人墓志》只有一个“真”字的评价。特别是《卫宜人墓志》入清内府后,乾隆起先是把此件作品列为真迹,足见乾隆及清内府在鉴藏时非常重视安岐的意见。续录中的作品绝大多数是安岐早已转手,与《三清殿记》的喜爱程度相比便显而易见。

另一件让安岐着墨颇多的作品是小楷《汲黯传》。《墨缘汇观》说:“楷书法唐人,清劲秀逸,超然绝俗,公书之最佳者。”[4]208《汲黯传》名气很大,是很多人临习小楷的必选范本,但并不是赵孟頫所书,多数学者认为是俞和所作。a王连起先生在《赵孟頫书画真伪的鉴考问题》一文中认为俞和书法学赵孟頫,其精工扎实、功力深厚处,确实是其他学赵者难以达到的;但赵孟頫的虚和婉丽,俞和却没有能学到,以此辨俞和作伪赵书,只见方峻刚利,而没有赵孟頫的虚婉遒媚。参见王连起:《赵孟頫书画真伪的鉴考问题》,《故宫博物院院刊》1996年第2期。张光宾先生在《俞和书〈乐毅论〉与赵孟頫书汉〈汲黯传〉》一文中认为《汲黯传》是俞和戏拟赵孟頫的作品,主要依据是他们的书法风格存在差异。参见张光宾:《俞和书〈乐毅论〉与赵孟頫书汉〈汲黯传〉》,台湾《历史博物馆馆刊》1986年第4期。傅申先生赞同张光宾先生的意见,认为“盖俞氏虽学赵氏,然仍具个人特色,赵氏用笔实中有虚,以韵胜而近晋人,俞和笔笔皆实,以法胜故近唐人”。参见傅申:《书史与书迹》,台湾历史博物馆1996年版,第184页。赵孟頫所书的小楷作品至今留传的与其他书体相比并不多,有故宫博物院的《洛神赋》册、《无逸》卷、台北故宫的《禊帖源流》等。从《墨缘汇观》中看,安岐在当时所能见到的赵孟頫小楷墨迹也并不是很多,著录中有四件小楷,分别是《阴符经》《清静经》《汲黯传》《莲花经》。

安岐在《墨缘汇观》中描述赵孟頫小楷《阴符经》时说道:“上角有朱文半印难辨。下角钤‘子顺’半印……后上角钤‘姚氏’朱文半印。后又姚子敬、钱德钧、黄仲奎三跋,皆元人。末董文敏一跋,虽真,非原题,卷经项氏收藏。”[4]108在王世贞与俞允文的手札中有关于赵孟頫小楷《阴符经》的讨论:

阴符经信是赵得意笔,虽小有刮损,不妨白璧,已令休承公瑕作跋……

松雪《阴符经》笔甚佳,但跋尾名姓及收藏前印,俱为俗子刮坏,而后少六十九字,又无佳跋……[8]

安岐所藏《阴符经》与王世贞信札所说作品的钤印均模糊不清,安岐藏为两个“半印”和“上角有朱文半印难辨”,王世贞所说《阴符经》是“跋尾名姓及收藏前印,俱为俗子刮坏”;但是安岐却指出了三跋人的姓名,说明它们是同一作品,但拥有不同跋文。因此安岐本《阴符经》的元人题跋是存疑的或后人伪造的。

《秘殿珠林续录》记录了安岐所说“非原题”的《阴符经》董其昌跋文:

曾于新都溪南吴太学所见之,尚有王元美跋甚富。今皆失之,定为飞凫翦置赝本矣,此实予家所藏项子京手札中翰墨伴侣,历历在眼,感慨系之矣。董其昌。[9]

董其昌称其所跋的作品是去掉王世贞跋的伪作,而真迹是董家所藏的。此跋也没有谈论《阴符经》以及赵字的问题。但因为此《阴符经》“笔法妍媚,视久愈无穷尽,书法之妙如此”[4]108,作品本身的艺术水平很高,而且项元汴鉴藏过,得出此作品为真的结论。但是无论此件作品今在何处,安岐的结论都是理由不够充分的。

《莲华经》从著录中看有多个版本,而安岐所藏本下落不明。因此《墨缘汇观》中的四件小楷能确定为真迹的只有弗利尔美术馆所藏的《清静经》。导致了安岐对赵孟頫小楷的面貌认识并不是很清晰,再加上这四件作品都有名人题跋或著名鉴藏家的鉴藏印,干扰了安岐的判断,造成了安岐著录的赵孟頫小楷是真迹最少的书体。

此外,安岐对《兰亭十三跋》也是喜爱有加。《兰亭十三跋》的真伪问题,王连起先生在《赵孟頫跋〈兰亭序〉考》一文中已经做过非常详细的阐述,安岐所藏《定武五字损本兰亭》及赵跋并未进入清内府。安岐对《兰亭十三跋》评价道:

内有“河声如吼”一跋,刻本“何以”下无“解日”二字,余尝疑之,及见真迹,始知遗误,谛观文敏诸跋并序,实赵书中奇品,假如文敏再为之,亦以右军书《禊序》,不复如是也。[4]151

安氏在得到此《兰亭十三跋》之前必定见过《快雪堂法帖》中《兰亭十三跋》,对刻本中“何以”之后缺“解日”二字提出质疑。但见到墨迹后感叹“实赵书中奇品”,并引用宋人评价王羲之《兰亭序》典故“假如文敏再为之,亦以右军书《禊序》,不复如是也”来赞美赵孟頫的《兰亭十三跋》。

在《墨缘汇观》中,安岐站在历史的角度从纵向比对其他书家的角度去评价赵孟頫书法的言论不多。安岐在评价赵孟頫书《草书千字文》时说:

此书体势圆熟,转折峻峭,而兼章草,虽宗智永,与往昔所见迥別,乃公之变笔也,评者谓文敏天资既高,学力渊深,未有不神而化者。此卷良是。[4]110

《墨缘汇观》最后一件赵书《管道昇拜别顶相帖》a董其昌的跋语说此帖或为赵孟頫代笔。中评价赵孟頫与董其昌:

余尝谓赵董二公书,天资学力可称兼美者,然赵书多熟,遂掩天资;董书远熟,似亏学力。若使赵书变生,董书存熟,后世入羲献之室者,非二公而谁?[4]118

从以上评价可以看出,安岐把赵孟頫与董其昌进行比对。董其昌对中国书法和绘画的影响极大,他对赵孟頫这样一位书画全能的大家评论道:“吾于书,似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。惟不能多书,以此让吴兴一筹。”[10]董其昌承认自己的技法水平不如赵孟頫,但他又辩道:“赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色;赵书无不作意,吾书往往率意,赵书亦输一筹。”[11]董其昌在理论上提出了“生”与“熟”的概念[12],称其书比赵更率性,更有自然天性的流露,认为“古人作书,必不作正局,盖以奇为正”[13]288。求“奇”的理念要比赵孟頫的“圆熟”境界更高。由于董其昌的弟子、追随者众多,交游圈子大,因此安岐在《墨缘汇观》中用“生”与“熟”的概念去评价赵孟頫,既肯定了赵在书法造诣、技巧上的功力深厚,对于各种书体的融会贯通,如赵孟頫所说的“总百家之功,极众体之妙”[14],又指出了在书法境界上的不足,“赵书多熟,遂掩天资”,这种评价语境均是在董其昌所构建的书论体系之中,是由于明末至清初这个阶段“尊董崇董”的书学风气有关,对赵孟頫的评价还是有一定的历史局限性。

三

在《与中峰十一帖附管夫人与中峰一帖》册中,安岐说:

余见赵书多矣,当以此册与《独孤定武兰亭十三跋》,为赵书中无上奇品。至于真楷、行草、章草、篆书所见不下数十本,其最心赏者已录于前,而未及录者,楷书如《七卷莲花经》,正书如《灵隐大川济禅师塔铭》,行书如《中峰勉学赋》,与《为张清夫书〈洛神赋〉》,皆上等之迹,可谓接二王宗派者,心领神会,至今言及,尤在目前。其如《游天冠山诗》《白云净土词》,亦是海内名卷,但不出北海轨范,结体丰厚,秀逸不足,况二卷皆行书,多伤于工,故未登记。[4]167

上文算是安岐所见、所藏的赵孟頫书法作品的一个总结。可知《七卷莲花经》《灵隐大川济禅师塔铭》《中峰勉学赋》《为张清夫书〈洛神赋〉》《游天冠山诗》《白云净土词》等著录在《墨缘汇观》续录里的书法作品,在《墨缘汇观》成书前已经不在安岐手中。安岐最为喜爱、评价最高的是《兰亭十三跋》与《与中峰十一帖附管夫人与中峰一帖》。

随着乾隆时期清内府书画收藏的增加,乾隆在鉴赏整理的基础上开始编纂书画著录。释道书画著录于《秘殿珠林》,一般书画著录于《石渠宝笈》,各有初编、续编及三编。

《秘殿珠林》初编的编纂,从乾隆八年(1743)开始,成书于乾隆九年(1744)。《石渠宝笈》初编的编纂,从乾隆九年开始,成书于乾隆十年。《秘殿珠林》《石渠宝笈》续编的编纂,从乾隆五十六年(1791)开始,成书于乾隆五十八年(1793)。《秘殿珠林》《石渠宝笈》三编成书于嘉庆二十年(1815)。

在《富春山居图》“无用师卷”中,乾隆的题跋说:

丙寅冬,安氏家中落,将出所藏古人旧迹求售于人。持《富春山居卷》,并羲之《袁生帖》、苏轼二赋、韩幹画马、米友仁《潇湘》等图,共若干种,以示傅恒。傅恒曰:“是物也,饥不可食,寒不可衣,将安用之。”居少间,恒举以告朕。朕谓:或者汝弗识耳,试将以来。[2]788

从上可知安岐因家道中落,将大部分藏品于乾隆十一年转手。安岐于乾隆十年或者乾隆十一年去世,去世前《秘殿珠林》和《石渠宝笈》已经编纂完成,因此《墨缘汇观》书法上卷的绝大多数作品,都没有著录于初编之中。而《墨缘汇观》法书续录的部分作品因为安岐早已出手转让或者只是鉴赏过,在安岐去世之前已经流入清内府的便出现在了初编之中。

清内府著录《秘殿珠林》《石渠宝笈》是对收藏书画鉴定真伪,品评优劣。编纂之初,首要“辨别真赝,决择去取”[13]36。编纂时,“出秘藏古书画于懋勤殿,命翰林等评定甄别”[15]。初编中标明每幅书画之等级,分为上等和次等,均有固定的评判标准,“品格差等,以的系真迹而笔墨至佳者,列为上等;若虽系真迹,而神韵稍逊,及笔墨颇佳而未能确辨真赝者,列为次等;又,有一种而数本相同者,验系真迹俱入上等;亦有不能确辨真赝,因其笔墨并佳附入上等;以俟考证者,其的系后人摹本,但果能曲肖亦入次等”[16]。

《墨缘汇观》中赵孟頫书法在《石渠宝笈》初编中均列为上等,有《闲居赋》、绿绢本《嵇叔夜绝交书》、《天冠山诗》,可以看出安岐鉴藏过的藏品对于清内府编纂鉴定书画的官员在鉴评赵孟頫书法真伪优劣时具有较大的参考价值。

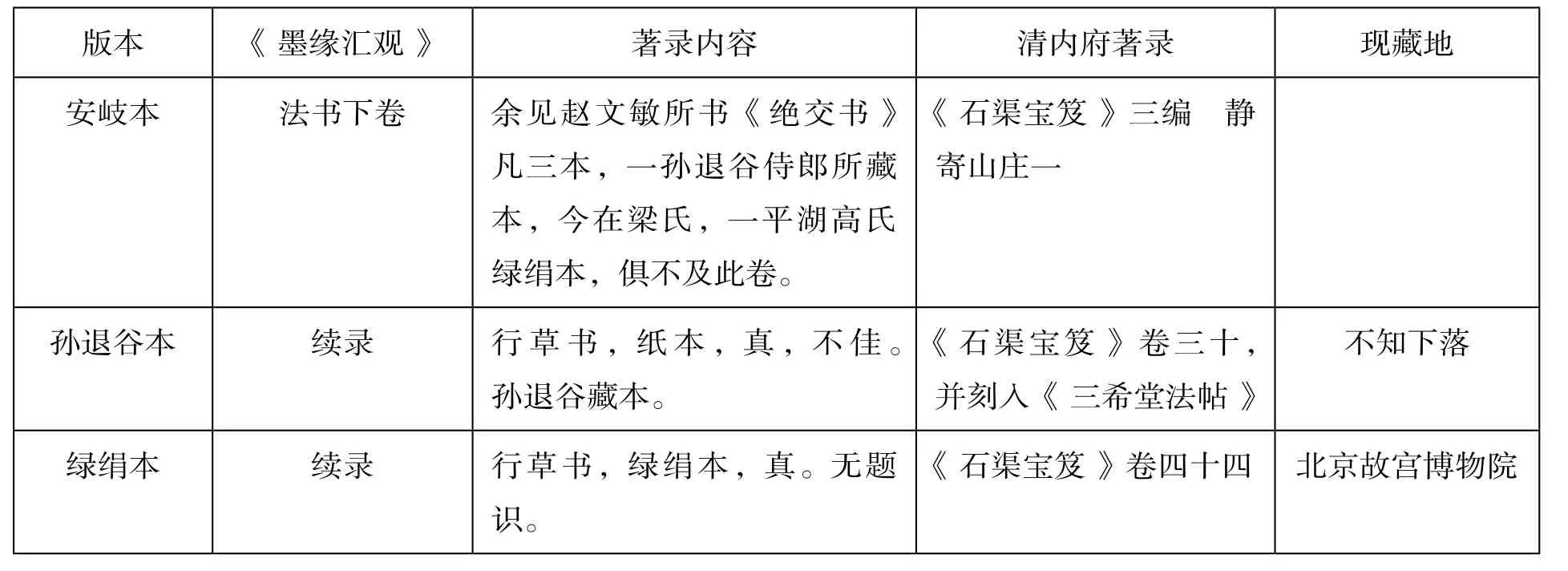

表1 《墨缘汇观》著录中的三本《绝交书》

《墨缘汇观》中著录次数较多的书法作品是《绝交书》,总共出现三次(表1)。安岐在《墨缘汇观》点评《绝交书》的时候说:“余见赵文敏所书《绝交书》凡三本,一孙退谷侍郎所藏本,今在梁氏,一平湖高氏绿绢本,俱不及此卷。”[4]109

《墨缘汇观》法书续录的两本著录为:“行草书,绿绢本,真。无题识。”“行草书,纸本,真,不佳。孙退谷藏本。”[4]167

乾隆题绿绢本《绝交书》说:

赵孟頫书《嵇康绝交书》,先后入石渠者,得三卷。已入之卷不署作书年月,苍秀圆劲,足规二王,已摹刻《三希堂帖》中。续又得二卷。此卷署延祐六年,其一署延祐七年,精采亦不减,已入卷。想孟頫当时爱康此书,再三泚笔,亦如虞世南谓王子敬好写洛神。人间合有数本。毋庸作分别相也。乾隆乙巳孟冬。

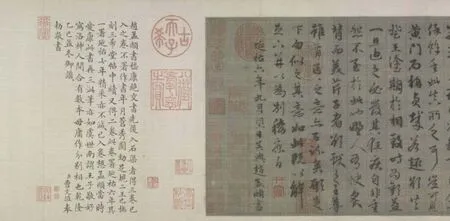

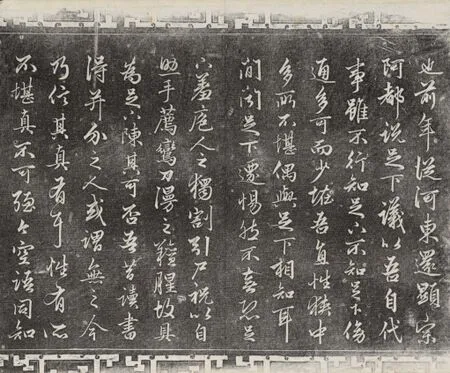

这三本《绝交书》先后进入清内府,分别是安岐本,著录于《石渠宝笈》三编,款“延祐七年二月十九日”(图1);绿绢本,著录于《石渠宝笈》卷四十四,款“延祐六年九月望日”(图2);孙退谷本,著录于《石渠宝笈》卷三十,无年款(图3)。

图1 赵孟頫,《绝交书》(安岐本,曾藏于静寄山庄)(局部)

图2 赵孟頫,绿绢本《绝交书》(乾隆题识,北京故宫博物院藏)(局部)

图3 《三希堂法帖》卷十九,赵孟頫,《绝交书》拓本,1914年

乾隆说因孙退谷本先入内府,所以刻于《三希堂法帖》中,也就是安岐认为“不佳”的本。乾隆这样说便是解释为什么“不佳”的版本刻入《三希堂法帖》,显然,他对三本的优劣是清楚的,安岐也认为《墨缘汇观》法书下卷著录的《绝交书》,即静寄山庄所藏好于其他两本。

乾隆又把题在绿绢本上的内容题在了静寄山庄所藏的安岐本上,同样也在乾隆十四年乙巳(1749)孟冬由彭元瑞书。在2018年中国美术学院举办的“赵孟頫国际学术研讨会”上,王连起先生认为三本赵孟頫《绝交书》均为伪作。从题识字面上看,乾隆认为三本《绝交书》皆为真迹,乾隆的这个判断有误。看似对《绝交书》真伪盖棺定论,但是有一个问题需要注意,乾隆时期收入内府的书画有许多是由词臣如张照、梁诗正作为中介购入的,特别是安岐所藏藏品大部分是由沈德潜作为中间人的。从“人间合有数本,毋庸作分别相也”中看,当时应该对《绝交书》真伪有过讨论,乾隆必定看出其中的问题。出于保护身边大臣的考虑,以免被扣上“欺君”的帽子,乾隆便让人们不要再讨论真伪,下结论为三本都是“真”的。

乾隆认为三本《绝交书》均为真迹,不管出于何种原因都是判断有误的,其鉴赏能力往往被后人所诟病。乾隆的“冤假错案”往往涉及了人们耳熟能详的顶级作品,如《富春山居图》子明卷、倪瓒款《狮子林》等。他对安岐鉴藏过并入清内府的赵书一开始全部认为是真迹,由于非常喜爱赵书,闲暇之余便临摹、观赏,并对有疑问的作品进行考证,往往自己又推翻一开始作的鉴定结论,特别是刻入《三希堂法帖》的作品。

《三希堂法帖》是乾隆十二年(1747)乾隆命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥、兵部右侍郎汪由敦等从三希堂和内府收藏编入《石渠宝笈》的历代法书墨迹中选择一部分a《苏东坡道场何山诗》无著录,但刻入《三希堂法帖》。,共收集了魏晋至明末135人的340件楷、行、草书作品[17],并把刻石放置于北海公园阅古楼。在乾隆十九年(1754)、二十年(1755)、二十一年(1756)、二十五年(1760)、三十一年(1766)、三十八年(1773)、四十年(1775)都有题诗[17],可见乾隆对这些书法作品的喜爱。

《三希堂法帖》中《墨缘汇观》著录的多达21件,其中有《苏东坡道场何山诗》《尺牍六帖》中6帖、《赵氏一门法书》中11帖、孙退谷本《绝交书》《卫宜人墓志》《临又十七帖》。如果没有安岐的鉴藏整理,那么《三希堂法帖》中的赵书也会暗淡不少。《三希堂法帖》中赵书的真伪优劣在王连起《谈〈三希堂法帖〉所刻赵孟頫书》一文中有详细讨论,这里不再赘述。乾隆在《三希堂法帖》刻石完工后,对其中两件赵书真伪产生疑问,并做了考证。

乾隆《墨缘汇观》中《临又十七帖》(《临右军帖》)的题跋为:

初阅此卷,神采奕奕逼人,以为欧波摹古得意笔,命刻入三希堂法帖。顷于几暇重展谛视,墨气首尾如一笔笔精到,盖出自高手双钩填阔(廓),令然翰挥洒,转未必尔。而收箴题跋,举信为真,何耶?然陆继善兰亭政不妨与褚临真迹并入上品,恕观者讶其金鍮未辩。特为拈出云。[18]

乾隆在得到此《临右军帖》时认为赵孟頫“摹古得意笔”,便刻入《三希堂法帖》(图4)。但后来因为乾隆认为此本墨气首尾一致,便断定是后人“双钩填阔(廓)”的。此帖确实如乾隆所说在笔势上有些刻意、拘谨,也不符合落款“延祐七年”的赵孟頫晚年人书俱老、苍劲放纵的书法风格。

在《墨缘汇观》法书续录中还记载,一件《临右军帖》册也入清内府,著录在《石渠宝笈》续编卷六十五,乾隆题识:“子昂直入山阴之室,故能得其神髓,岂他人所能梦见,款识有无,又何足计乎。”[18]后附董其昌题跋,但张照认为董跋是伪作,题曰:“此书在吴兴平生书固是第一合作,特恐吴兴或尚未能耳,若非吴兴书,断非吴兴下手所作,市贾恐无款识,起人疑,乃伪作香光跋,以实之……”[2]788

虽然此件无题跋,乾隆还是非常肯定它正是赵孟頫所书,而张照非常婉转地提出这件作品可能是由赵孟頫代笔之人所做。另一例是《墨缘汇观》法书续录的《卫宜人墓志》,刻入《三希堂法帖》后,乾隆对此件做出鉴定后并重新评价:

卫宜人墓志一卷。项氏天籁阁物。标松雪真迹。遒劲圆足,乃鸥波宗法。卷尾诗皆有致,诚旧迹也。曾刻三希堂法帖中。近细阅其文。卫氏乃孟頫从子由辰之妇。年八十六。有曾孙男女数人,作诗者皆明初人,如张简、谢嶶,傅著则预修元史。疑世次不相及,因取元史本传及松雪集稽之。孟頫以至治二年壬戌卒。卫氏以至正二十三年癸卯卒。后孟頫四十二年矣,安得为书志。其时张士诚取吴兴,使潘元明守之,苗帅杨完据秀州,日寻干戈,故云家法。然则即肃书,后人妄增孟頫款,元汴不考耳。后有孟頫孙赵麟诗,署姪,而孟頫款了不识为亲属,亦一证也。佳书赝款,因正之,补刻帖卷后。壬子九秋御识,臣彭元瑞奉勑敬书。[18]

乾隆以卫宜人为赵孟頫之从子赵由辰之妻为据,且以子昂卒年与卫氏卒年前后相去四十余载,赵孟頫孙赵麟在题跋后“署姪(侄)”为由,断定此《卫宜人墓志》非子昂所书,乃“后人妄增孟頫款”,所以在编写《石渠宝笈》续录时把此件作品归为赵肃名下。如此明显的错误,已经刊刻于置于阅古楼的刻石上,乾隆当然不想此错误贻笑后人,便把这段题识刻于石上,但《卫宜人墓志》与后件作品《归去来辞》已无空间,所以刻在《归去来辞》之后(图5)。

图4 《三希堂法帖》卷十九,赵孟頫《临右军帖》拓本,1914年

图5 《三希堂法帖》卷十八,《卫宜人墓志》(乾隆御识)拓本,1914年

从上面几例来看,乾隆作为一个日理万机的皇帝,在赵书的鉴别上还是有一定的水准,在《三希堂法帖》中的赵书鉴定上虽小有失误,但其水平还是高于常人的。这种鉴别赵书的眼光首先来自乾隆对赵书的临摹,在王亦旻《弘历皇子时期书法学习经历考》中有乾隆做皇子时期临写的赵书[19],《石渠宝笈》《秘殿珠林》中收录了大量乾隆临摹赵孟頫的书法作品,如《石渠宝笈》中有临《陶潜诗帖》《纨扇赋》《洛神赋》《雪赋》《归去来辞》等,《石渠宝笈》续编中有临《绝交书》《急就章》等。其次,和乾隆身边的大臣有关,如张照、梁诗正、陈邦彦、董邦达、董诰等,这些大臣具有很高的艺术修养和鉴别水平,其中很多人本身的书法水平也极高。

四

安岐突然间家道中落、陆续散尽沽水草堂所藏书画的原因至今是个谜,其鉴藏过的赵孟頫书法作品质量极高、数量甚多,超过了康雍两代的内府收藏水平。虽其中有少量的伪作,但瑕不掩瑜。安氏藏品的加入奠定了乾隆时期清内府收藏赵孟頫书法的基础,是历史上民间大规模收藏赵书的领头人,所藏赵孟頫书法作品进入清内府后,也能有效地避免赵孟頫作品的流失、损毁。元、明两朝统治阶级对于艺术与书画鉴藏热情不高,特别是明朝,“穆庙初年,出以充武官岁禄,每卷轴作价不盈数络,即唐宋名迹亦然”[20],宫廷藏书画竟然抵付官员的俸禄,使这两朝成为古代书画佚失最多的时期。我们如今可以看到如此多的赵孟頫书法,乾隆的功劳很大。试想如果《兰亭十三跋》进入清内府,是否可以免遭火烧的厄运?

但是,大量赵孟頫书法流入清内府后,民间真迹越来越少,而法书经过刻帖也往往不得神韵,再加上伪作横行,使民间文人圈对于赵孟頫书画的认识越来越模糊,成为对赵孟頫书法的评价越来越不客观的原因之一,这当然也是大量真迹流入清内府所产生的弊端。

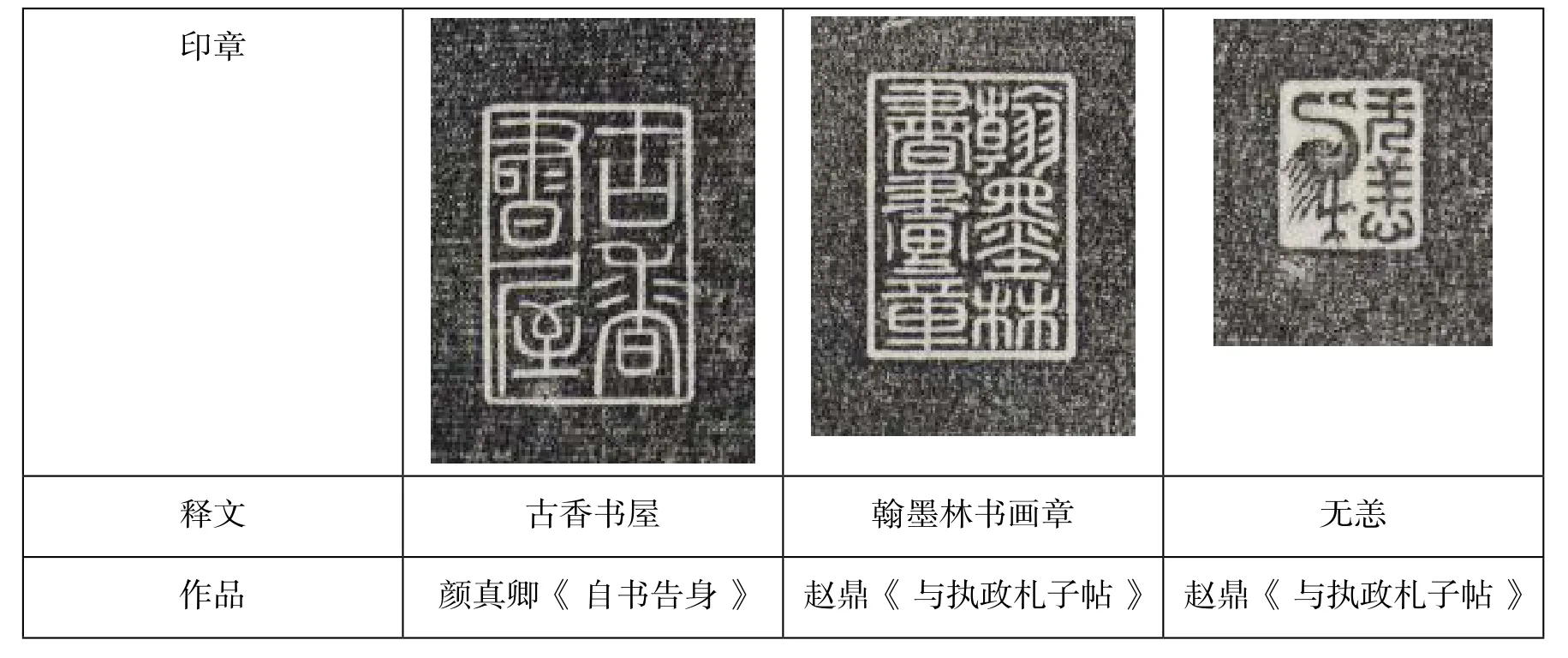

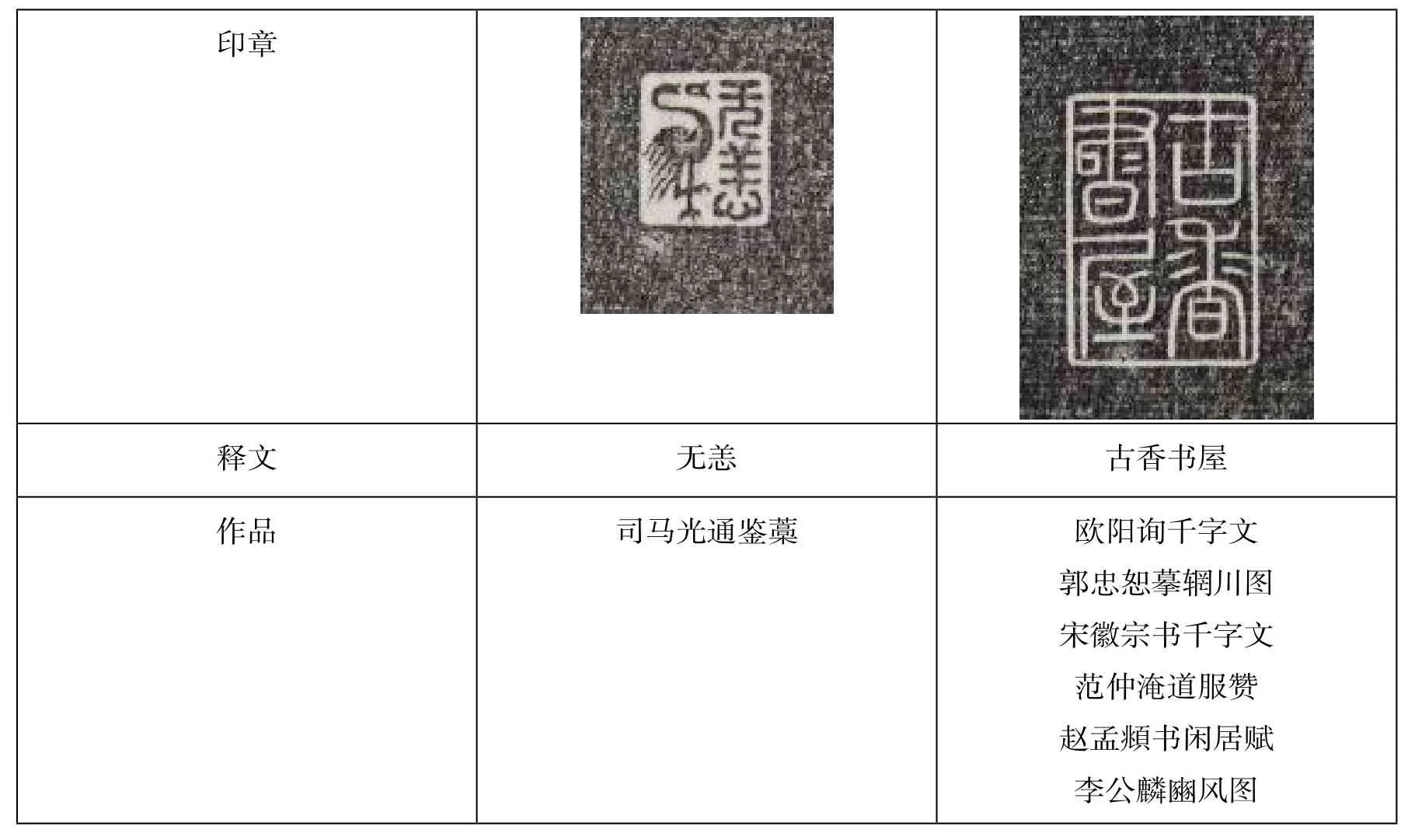

《秘殿珠林》和《石渠宝笈》初编、续编中,赵孟頫书法只在《闲居赋》中录有“古香书屋”一印,其他作品中,安岐鉴藏印只出现了“古香书屋”“无恙”。《三希堂法帖》也有这种情况,只刊刻了安岐的“古香书屋”“无恙一鹤”“翰墨林书画章”(表2、表3)。但是,《石渠宝笈》三编提及了含有安岐名字的鉴藏印,安岐本《绝交书》记录了安岐的“安氏仪周之章”和“朝鲜人安岐之印”。《石渠宝笈》三编成书于嘉庆二十一年(1816),此时距乾隆离世已经二十余年,不知道上述情况是否和安岐突然家道中落有必然的联系。希望在新的史料浮出水面后,能揭开这一谜题。

表2 《三希堂法帖》所刊刻的安岐印

表3 《石渠宝笈》 《秘殿珠林》所著录的安岐印