影响DR双下肢全长拼接技术成功率的因素分析及控制策略

2019-01-17陈进良袁华冯剑楠宫林海

陈进良,袁华,冯剑楠,宫林海

本溪钢铁(集团)总医院 a. 放射科;b. 骨外科,辽宁 本溪 117000

引言

随着骨科下肢各种矫形技术广泛开展,下肢全长摄影检查能在一幅图像上同时显示髋关节至踝关节诸骨的影像,可为临床提供全下肢长度、角度、力线的测量,对于下肢关节置换等手术方案的制定和术后的评价具有特殊意义[1]。但由于全长成像步骤多,技术难度较大,并且需要患者高度配合,如何保证全长摄影的拼接成功率和临床测量的准确性至关重要。本文对工作中数字化X线摄影(Digital Radiography,DR)双下肢全长拼接成像技术进行质控分析,制定相应控制策略,从而减少重复摄影,降低患者辐射剂量,确保图像质量。

1 材料与方法

1.1 临床资料

选取2016年4月至2017年12月期间我院行双下肢站立位DR全长摄影图像200幅(质量控制前后各100幅),其中男73例,女127例,年龄从12~86岁。其中行全膝关节置换术(Total Knee Arthroplasty,TKA)术32例;行胫骨高位截骨术(High Tibial Osteotomy,HTO)19例;髋关节置换术12例;膝关节单髁置换术5例,术前术后均摄取全长片共计136幅,其中单膝手术47例,双膝手术11例,其他64幅。

1.2 检查设备

采用美国锐珂公司DRX-Evolution DR成像系统、无线平板探测器、配带刻度标尺的全长站立专用支架、中联RIS/PACS网络系统;图像打印采用锐珂DRYVIEW 6950激光成像仪及DRYVIEW医用激光成像胶片。

1.3 检查方法

全部病例均采用站立前后位摄影,即患者面向球管方向站立于摄影支架上,双手扶支架两侧扶手使身体站稳,骨盆呈正位,两侧髂嵴在同一水平线上,双腿靠拢,双膝关节、双踝关节呈正位,双髌骨朝正前方,通常患者双足尖应平行向前,不要内外八字,胫骨嵴朝向正前方。在系统控制面板选择“全下肢前后站立位超长成像”选项;选择曝光次数,根据患者体型的不同选择不同的曝光次数,曝光覆盖范围上界包括髂嵴上3 cm,下界包括双踝关节下3 cm。曝光完成后,通过计算机内置软件自动拼接生成双下肢全长图像,通过标尺判断拼接效果,自动拼接不理想,可利用拼接软件进行上下、左右移动拼接处,达到理想效果,必要时进行重新投照。调节窗宽、窗位使图像更清晰,最后打印成胶片。

1.4 图像分析

由本科室一名副主任医师、一名主治医师和一名骨科主任医师在计算机工作站上对患者图像进行评价。按拼接图像质量分为甲、乙、丙三级,甲级片:图像清晰、对比度好,体位准确、拼接处无痕迹,无运动等伪影,图像完全满足诊断和临床需求;乙级片:图像清晰度、对比度稍差,体位稍差,拼接处有轻微痕迹,有轻微伪影,基本满足诊断和临床需求;丙级片:图像模糊,对比度差,体位不佳,拼接痕迹明显、拼接错位,影响诊断和临床需求。下肢力线的测量:下肢力线是股骨头中心与踝关节中心的连线,在负重位全下肢X线片上,下肢正常力线与膝关节中心在一条直线上,如果下肢力线在膝关节中心的内侧,为膝关节内翻;反之,为膝关节外翻[2]。

2 结果

2.1 质控前后图像质量对比

双下肢全长摄影质量控制前100幅:甲级片55幅、乙级片38幅、丙级片7幅,甲级片率为55%,下肢力线测量准确率81%,重复摄影率33%;质量控制后图像100幅:甲级片75幅、乙级片25幅、丙级片0幅,甲级片率为75%,下肢力线测量准确率98%,重复摄影率5%(表1)。

表1 质量控制前后图像优质率对比

2.2 质控前后图像拼接失败原因对比分析

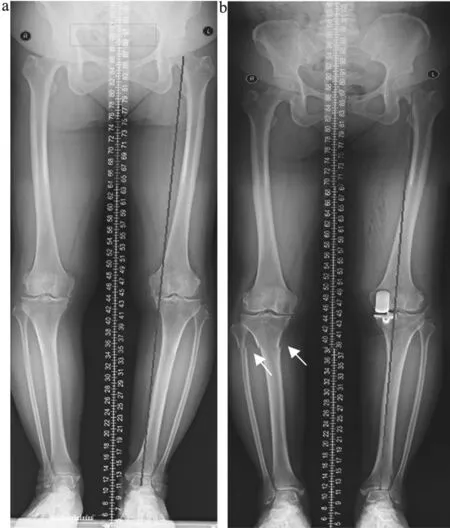

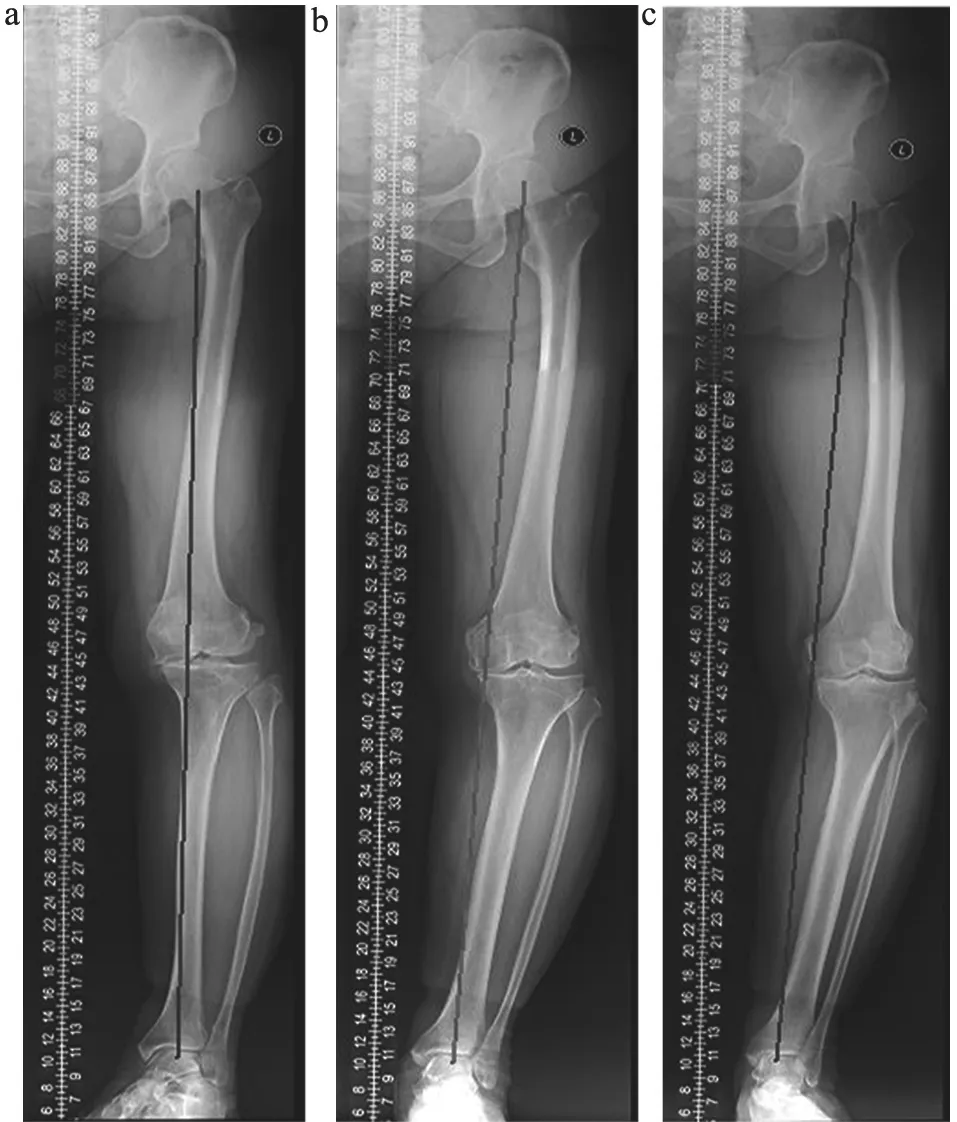

图像拼接成功与患者配合、技术人员操作等因素密不可分。在摄影过程中,患者移动较小会引起拼接错位(图1箭头所示),移动较大会引起拼接失败。如果摄影体位不准确,即使很好的完成拼接,也无法满足临床测量需要(图2)。

图1 摄影过程中移动引起的拼接错位

图2 膝关节内翻患者DR结果

同一患者不同体位时力线测量存在差异,影响患者术前和术后的肢体变形的评估。通过对拼接失败的图像进行分析,总结对比引起拼接失败的原因(表2)。应对拼接失败因素,质控小组制定了控制策略:① 保障设备的稳定性;②操作技术的规范化;③ 熟练掌握拼接技术;④ 拼接图像的标准化;⑤ 辐射剂量的最小化;⑥ 严格监督质控计划的实施。质控后拼接图像质量得到很大提升,甲级片率提升20%,重复摄影率下降28%,下肢力线测量准确率提升17%,质控后,由技术人员和设备因素导致的拼接失败大幅度下降,临床下肢力线等测量准确率大幅度提升,得到临床认可。

表2 质量控制前后拼接图像失败原因对比(幅)

3 讨论

3.1 全长拼接技术的发展与成像原理

图像拼接技术是指将多幅重叠部分的图像,利用计算机或人工拼接成一幅大型无缝的、高清晰的并具有高分辨率图像的影像学技术[3]。最初,Yaniv等[4]提出的X线图像拼接技术理论,拼接摄影技术先后经历了模拟X线成像时代,通过超长的暗盒匹配超长胶片获得了较长幅度的全长像,到数字化X线摄影时代,采用计算机X线摄影技术将多个影像板配合特制固定支架竖直排列进行长距离摄影,再进行图像后处理及拼接。拼接方法从将观片灯箱竖直放置,从上到下依次插上局部照片进行重合拼接,到有文献报道采用Photoshop软件、多层螺旋CT扫描表面阴影后处理技术、MRI进行全脊柱拼接成像等[5-10],但由于受到散射线、投照条件、成像介质、伴影和变形等因素影响,使成像质量下降,影响观察和测量,CT和磁共振存在费用较高且CT辐射剂量较大,所以很少使用。目前DR在图像拼接方面有了很大的发展,全数字化DR拼接技术采用专用拼接支架和专用拼接软件,在全脊柱、全下肢检查中,图像拼接技术操作简便快捷,费用低廉,拼接的影像准确、清晰、密度均匀、拼接处过渡自然,被广泛应用临床。目前图像拼接方法按照球管是否移动大致可分为两种方式:一种是球管在垂直方向上下移动,平板探测器也同步移动,实现图像的分次采集;另一种是球管固定法,摄影时球管在垂直方向上下偏转角度,而平板探测器通过自动或手动跟踪实现图像采集[11]。前一种DR成像方式适用多次小范围曝光自动拼接[12],后一种成像方式X线照射方向移动采用仰角、俯角的摄影方式,由于X线源发自同一点,2个锥形光束重叠部分的X线投射方向一致,光线相互平行,当探测器沿扇形光束切割线的方向移动时,在分次接受的图像边缘,被照物体的投影可以基本相同,使图像在重叠部分达到一致,拼接后在拼接处无拼接痕迹,一般采用2~3次曝光。我院采用的是后一种成像方式。

3.2 全下肢摄影质控策略制定和有效实施

3.2.1 保障设备的稳定性

包括探测器定期校准、中心线的准直、照射野与光野一致性、全长摄影支架的安放位置和稳定性等。

3.2.2 操作技术的规范化

掌握适应症和禁忌症,熟练掌握拼接技术,严格按照要求进行摆位,曝光条件的个性化制定,球管倾斜角度,摄影距离,标尺的摆放位置、使用专用滤线栅等。

全下肢DR采集需要多次曝光,成像时间较长,需要考虑呼吸运动和肢体活动,一般下肢摄影平静呼吸即可。在检查前要向受检者说明检查过程,嘱其不要活动,一般术前大部分受检者配合较好,由于术后患者行动不便,不能长时间站立,在摄影过程中移动几率较大,移动较小会引起拼接错位,移动较大会引起拼接失败。因此对于术后患者一般要求临床在7 d以后摄取效果较好。对于配合不好的受检者使用专用束带加以固定,对于不能站立者不能勉强。在日常工作中,大部分患者都能进行正常摆位,还有一些患者内翻、外翻、曲屈、先天畸形非常严重,给体位设计带来困难,如何对患者进行摆位至关重要,Lonner等[13]发现肢体的内旋、外旋、曲屈等会明显影响下肢力线的测量结果。因此在拍摄下肢全长片时,应根据解剖标志准确摆放肢体位置,下肢尽量伸直,以最大限度地减少旋转、曲屈造成的误差。由于轻度旋转对测量的影响很小,所以不需要特殊支具调节肢体的体位,如果有屈曲挛缩严重者应加支具固定。遇到有一侧肢体缩短时,投照应当用脚垫垫高缩短肢体,使骨盆保持水平,这样下肢短缩测量才能精确。遇到有旋转畸形时,还是以髌骨朝前为标准,虽然此时双足可能不能保持平行。关节变形严重时,如果无法显示关节间隙情况,必要时调整X线的入射角度。对于特殊受检者,要及时与临床医生进行沟通,如果摄影体位不准确,即使很好的完成拼接,也无法满足临床测量需要,引起下肢体力线测量误差,影响患者术前和术后肢体变形的评估。对于检查技师要求熟练掌握检查过程,尽量缩短检查时间,也是拼接成功的关键。

DR摄影使用了电离室技术,根据投照部位的不同选择不同的电离室,曝光后会产生不同的图像密度值,如果选择3次曝光拼接,3幅图像密度值偏差较大,会使拼接的图像分明,影响图像整体感。通过不使用电离室,根据不同部位、不同体型选择不同曝光条件,使3幅图像获得基本相似的密度值,利用后处理软件进行处理后,增加了图像的整体观,使成像效果更佳。首先关闭AEC(自动曝光控制),全下肢骨盆使用曝光条件为70~80 kV,50~80 mAs,股骨及膝关节部位使用60~75 kV,30~40 mAs,胫腓骨及踝关节部位使用50~60 kV,20~30 mAs,摄影距离SID为190~200 cm。球管倾斜角度以手动曝光方式,采用14×17规格探测器为例,其中选择2次和3次曝光,探测器竖放,球管倾斜角度依次为100°→90°、100°→90°→80°;选择4次和5次曝光,探测器横放,球管倾斜角度依次为104°→97°→90°→83°、104°→97°→90°→83°→76°。其中以3次曝光最常使用。

3.2.3 拼接图像的标准化

参照《全国放射科QA、QC学术研讨会纪要》的标准,对全下肢拼接图像按照轴线连续性、完整性、图像清晰度、对比度、密度、移动伪影、拼接线显示等因素对拼接图像进行评价。

3.2.4 严格监督质控计划的实施

通过质控小组制定了摄片体位操作规范和全长摄影的标准片,通过建立标准片可作为评估图像等级的标尺,对技师摄片操作起到积极的规范作用,成功减少了体位不正导致的重摄率。定期对全长摄影图像进行分析,对检查技师进行监督,是保障拼接图像优质率不断提升的关键。

3.3 全下肢拼接X线摄影的临床意义

随着TKA、HTO、膝关节单髁置换术、全髋关节置换术等各种下肢手术被临床广泛开展,术前、术后通过摄取下肢全长X线片,为临床手术提供帮助。Scott首先提出下肢力线的重要性,下肢力线即下肢机械轴是骨科医生在手术评估时关心的首要问题,这不仅是判定关节畸形的关键,而且根据下肢力线正确安放假体是手术成功的关键[14]。全膝关节置换术安放的假体使用寿命在某种程度上取决于下肢力线是否合适[15]。Longstaff等[16]认为力线良好的TKA患者术后恢复更快,功能更好。不论是传统的X线片还是水平位的下肢全长片,虽然都能够显示下肢各骨与关节的病变及骨性形态,但是不能反映包括髋关节、膝关节及踝关节在内的下肢整体力线情况,不能准确测量各关节角度数值,亦不能完整的反映出生理状态下各部分协调和代偿的作用[17]。有研究显示,双下肢全长水平位投照由于是非负重的非功能位投照,与正常人体站立功能位时的下肢力线及关节间隙、角度并不一致[18],非负重位的测量结果可能会低估下肢畸形程度[19]。所以,摄取站立位双下肢全长X线片,用来了解髋膝踝关节参数、下肢力线情况,测量肢体长度,设计假体植入位置、高度等评价手术疗效提供重要依据,对骨科开展下肢各种矫形手术的术前、术后评估有着重要意义(图1所示,病变膝关节术前下肢力线内移,术后下肢力线得到完美矫正)。

综上所述,DR全长拼接摄影属于特殊X线摄影检查,有必要对其实施有效的质量控制措施,制定图像质量控制标准,定期分析图像重摄因素并制定相应改善策略,在保障正确的临床测量和影像质量前提下,争取摄影成功率,减少患者的辐射剂量。