先秦语体类型及其解释*

——以《左传》为主要论据的研究

2019-01-15刘承慧

刘承慧

(台湾清华大学中国文学系)

提 要 语体是言语活动中约定出来的表达模式,语体的形成离不开使用条件,然而它的根源在语言系统。先秦语法如何与使用条件共同塑造出各种语体的类型,是本文关注的焦点。本文认为,对应“时间”“空间”“言说主观”等认知概念的基本文篇“叙述”“描写”“说明”“评议”,是语体的形式框架。第二节分说基本文篇的成立依据及构成方式,第三节析论《左传》的“历史叙事”及“君子曰”“下对上的建言”“行人辞令”三种“议论”变体,阐述它们是如何在基本文篇的框架上建构的。第四节以刘大为(2013)“双层结构体”之说,解释使用条件和语体变异之间的关系。本文是从先秦语法跨入语体研究的新尝试。

一、 绪 论

本文为先秦语法研究的延伸,从语言特征分辨基本篇章类型,从而解释“成d格局的语体变异”如何在语法的基础上建构。

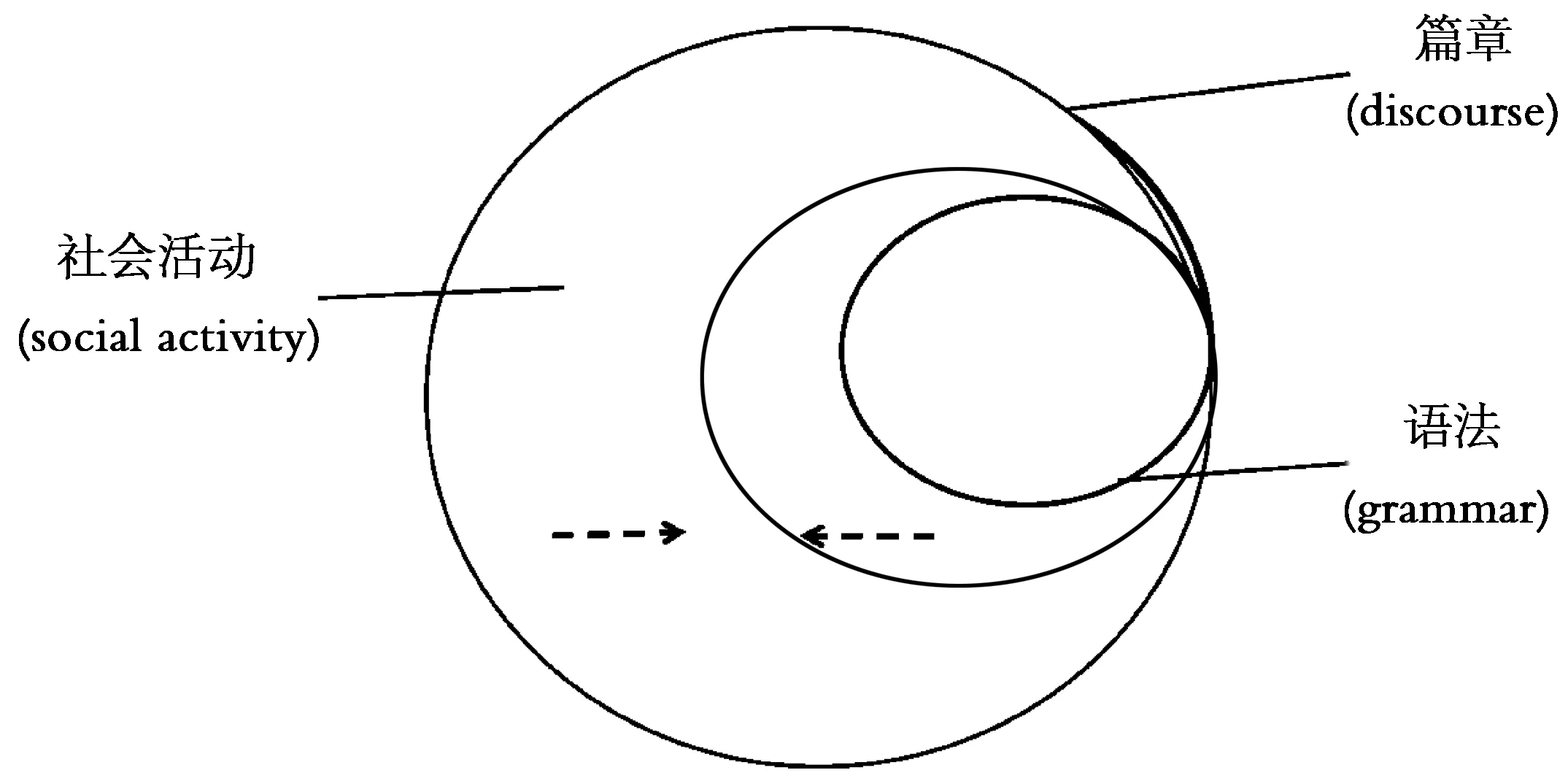

语体是言语活动的产物,大抵由两方面的条件共同塑造。其一是语言系统的制约,特别是语法。其二是社会活动,主要是言语交际情境和表达意图。两者汇合于“篇章”(discourse)。亦即“篇章”是同时因应“语法”和“社会活动”两方面的条件而成立,如图1所示。

图1 语法和社会活动视角下的篇章定位(本图示依据Martin and Ross (2003:4)之图示修改而成)

图1共有三个圆形,居中的代表篇章。篇章是社会活动中的言语实践,受到语言外部条件的影响,左边由外而内的箭号表示社会活动对篇章构成的限定。在另一方面,篇章是语言内部规律的应用,右边由内而外的箭号表示语法对篇章的制约。个别的具体的篇章是为满足交际需求,从语法系统抽取适当的词语及句式而合成的言语实例,语体则是从同类型的言语实例规约产生的篇章定格。

刘大为(2013)把“语体”定义为“一种类型的言语活动得以实施而必须满足的、对实施者行为方式的要求,以及这些要求在得到满足的过程中所造成的、语言在使用方式或语言形式上成格局的变异在语篇构成中的表现”。

何谓“语言形式上成格局的变异”?以往的篇章语法或语体语法研究,多半把重点放在篇章中的话语标记,而本文关注篇章构成及其功能,这也是我们近年从事“文篇语法”研究的重点所在。之所以使用“文篇”这个术语,是因为研究对象为先秦文献语言,它很可能是从先秦官方标准语的口语形式发展出来的书写形式,地位近似当代语体文。然而由于时隔久远,我们已经无从测度它和同时期口语的距离,故而以“文篇”指称“先秦文献中的篇章”,以便区隔口语中的“语篇”。

文篇受到语法条件的制约,很自然地与句子形成常态的对应关系,刘承慧(1996; 2011a) 指出先秦的两种基本句型对应着“议”“叙”功能,即是句子形式和文篇类型的常态配对。刘承慧(2011b)从《左传》梳理出“叙述”“说明”“评议”三种文篇①,揭示句子和文篇类型的对应及其概念特征。普通动词搭配行为者主语所组成的“行为句”对应着“叙述”文篇,“时间性”为其概念特征;以情态动词为谓语或带语气副词、句末语气助词等表态成分的“主题句”对应着“评议”文篇,“言说主观性”为其概念特征;“说明”文篇对应着不含言说主观性的“主题句”。

本文第二节进一步将“空间性”特征和“描写”文篇联系起来,以完善四种基本文篇的认知及语言分析,第三节关注语体之“成格局的语言变异”,由《左传》阐述语体如何在基本文篇的框架中形塑。第四节援引刘大为(2013)“双层结构体”,解释使用条件和语体变异之间的互动。

二、 语体的框架:基本文篇

基本文篇是语体构成的框架,可由认知概念及语法两方面的特征予以辨析。

(一) 基本文篇的概念特征

如果以“存在自觉”设想基本认知,人的直观首先觉察到的应该是空间中的物象,与此相应的言语表现为“物象的指称与摹写”;其次觉察到的是随着光阴流转而推进的动态历程,相应的语言表现为“事件叙述”。同样重要的还有人际对待关系,相应的语言表现为“主观评议”。

这里“主观”一词是需要解释的术语。言语世界不存在“绝对客观”,凡是透过语言媒介呈现的内容,都是出自发言者的主观认知;即便只是陈腔滥调或者傀儡似的重复他人言语,都不免带有某人或某种角度的认知。本文谈论“主观”是为了辨认发言者的“言语表态”。语言中规约的表态成分包括情态动词、语气副词、句末语气助词以及祈使、疑问、反诘、假设条件、转折、纵予等句式,为利于行文简洁,本文通称为“言说主观成分”。②

Lyons(1995)指出,“言说主观”(subjectivity of utterance)是在命题意义之外,基于发言者的社会及人际角色而显现出来一种可辨认的“自我表达”(self-expression)的特性。在言语活动中使用言说主观成分,显示发言者的立场与态度,即是基于某种社会和人际角色所作出的自我表达。

回到存在自觉上。指称事物或现象是辨认现实世界的初步,下一步则是对它进行描写,而摹写大小、形状、颜色、声音、属性乃至于情感样态的形容词,都属于描写范畴。描写的对象也并不止于具体的人或物,不同抽象程度的事况乃至心理空间中的情感,都在描写适用范围内。

叙述的对象是随着时间流动的历程与变化。简单的叙述文篇是由顺时推进的事件组成。普通动词指涉事件,是典型的叙述谓语;而普通动词谓语搭配行为者主语组成的行为句,是典型的叙述句。叙述用于说故事,复杂的故事世界往往兼用不同类型的文篇共同营造,但主轴必定是叙述。

评议文篇用于“表态”,言说主观成分是评议的语言形式。议论是从评议开展的复杂文篇,评议仅只出示主张,议论还需要提出足以支撑主张的道理,以利说服。

言说主观涉及发言者的人际认知,具有社会性。说明也涉及人际认知,然而有别于评议。评议使用言说主观成分以标显“我”的存在或者人我之别,说明不使用言说主观成分,则是泯除人我之别,以便成就“客观事理”。四种基本文篇据此区分如下:

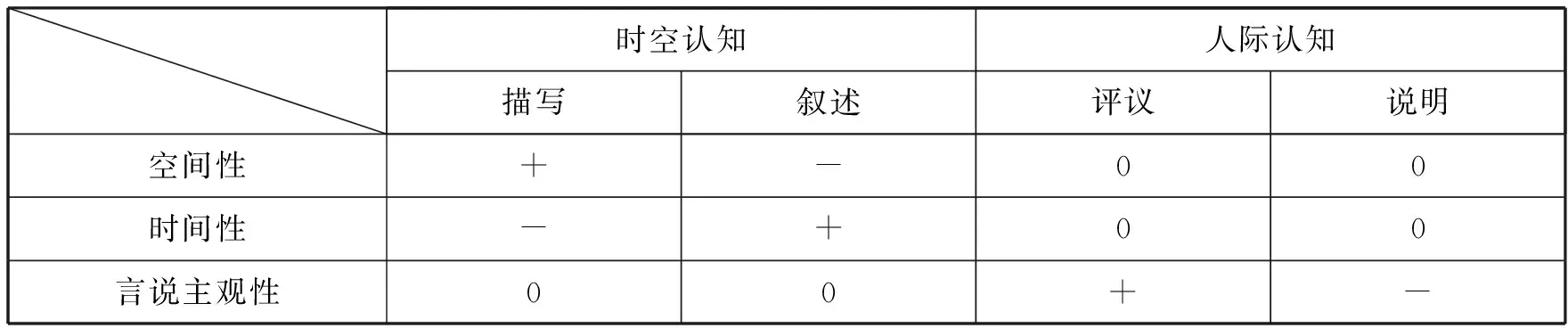

时空认知人际认知描写叙述评议说明空间性+-00时间性-+00言说主观性00+-

表1 基本文篇的概念特征③

其中“0”代表无关,“+”代表具备该特征,“-”代表欠缺该特征。时空认知和人际认知首先区划了“叙述与描写”、“说明与评议”。时间和空间分别对应着叙述和描写。同属于人际认知范畴的评议和说明,前者具备言说主观性,而后者欠缺言说主观性。

(二) 基本文篇的语法特征

文篇由句子组成,文篇类型取决于句子的形式和连贯方式。刘承慧(2011b)辨析《左传》文篇类型的主要依据是(1)使用行为句还是主题句;(2)有没有出现言说主观成分;(3)句子的连贯线索如何。

这里所谓的“主题句”包括“词汇规约的主题句”及“语法格式限定的主题句”。前者与“词汇规约的行为句”互相对立。行为句具有动态特征,随着普通动词规约的词汇意义在句中搭配行为者主语而显现;主题句不具动态特征,则是出于形容词、名词性谓语的词汇意义。规约为搭配行为者主语的普通动词若不按规约,无法激活它的动态特征,这种情况下构成的句子属于更高结构层级的主题句,是语法格式限定的产物。④

例如先秦“僇”是被规约有动态特征的普通动词,通常搭配行为者主语组成行为句,如“魏绛僇其仆”(《左传·襄公三年》)所示。当它出现在主题句“专禄以周旋,僇也”(《襄公二十六年》)充当谓语,已经偏离原动词,成为语境条件衍生的语境词;它充当主题句谓语并非出自规约的词汇意义,而是语法格式所赋予的功能。⑤

下面解说“叙述”“说明”“评议”的语法特征,是将刘承慧(2011b)略作修订,佐以其他文献之例。至于《左传》欠缺的“描写”类型,由《庄子》之例予以补充。

典型的叙述文篇构成方式为①以行为句为主轴,行为句按照所述事件发生先后铺排;②行为者主语是推进事件发展的动力来源,谓语中心语则是表述其外显行为或内在感知活动的普通动词;③除非是引述人物发言,否则不用表态形式。以下是叙述之例:

(1) 四月,郑人侵卫牧,以报东门之役。卫人以燕师伐郑,郑祭足、原繁、泄驾以三军军其前,使曼伯与子元潜军军其后。燕人畏郑三军,而不虞制人。六月,郑二公子以制人败燕师于北制。(《左传·隐公五年》)

(2) 逢蒙学射于羿,尽羿之道,思天下惟羿为愈己,于是杀羿。(《孟子·离娄下》)

(3) 骊姬以君命命申生曰:“今夕君梦齐姜,必速祠而归福。”申生许诺,乃祭于曲沃,归福于绛。公田,骊姬受福,乃寘鸩于酒,寘堇于肉。公至,召申生献,公祭之地,地坟。申生恐而出。骊姬与犬肉,犬毙;饮小臣酒,亦毙。公命杀杜原款。申生奔新城。(《国语·晋语二》)

行为句是行为者主语搭配表述行为活动的谓语所组成的句子。“行为者”是就广义而言,物理世界的运动主体、导致事件发生的肇始主体、心理世界的感知主体,都是行为者,而历史叙事中的行为者即为赋有意志力、感知力、行为力的历史人物。

例(1)到(3)都是将行为句依序铺排在时间轴上,属于叙述。前两例并没有任何的言说主观成分,例(3)中骊姬假借晋献公名义对申生下命令,命令句是言说主观成分,然而并非叙述主轴上的独立表述单位,是凭借引言标记“曰”依附在骊姬的发言行为上。

其次,典型的说明文篇构成方式为(1)多用主题句,谓语或呈散行并列,或由因果事理绾合;(2)谓语中心语大都是普通动词以外的实词;(3)间或有普通动词充当谓语中心语的句子,也不以时间为连贯线索,因而无法充分激活其动态特征;(4)除指认功能的“也”,不用句末语气助词或其他言说主观成分。以下是说明之例:

(4) 齐侯之夫人三,王姬、徐嬴、蔡姬,皆无子。齐侯好内,多内宠,内嬖如夫人者六人:长卫姬,生武孟;少卫姬,生惠公;郑姬,生孝公;葛嬴,生昭公;密姬,生懿公;宋华子,生公子雍。(《左传·僖公十七年》)

(5) 天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子、男同一位,凡五等也。君一位,卿一位,大夫一位,上士一位,中士一位,下士一位,凡六等。天子之制,地方千里,公侯皆方百里,伯七十里,子、男五十里,凡四等。不能五十里,不达于天子,附于诸侯,曰附庸。(《孟子·万章下》)

(6) 大飨,尚玄尊,俎生鱼,先大羹,贵食饮之本也。飨,尚玄尊而用酒醴,先黍稷而饭稻粱。祭,齐大羹而饱庶羞,贵本而亲用也。(《荀子·礼论》)

例(4)大致由平行排列的主题句合成,唯有“齐侯好内,多内宠”是因果搭配;“长卫姬,生武孟”以下是六个平行的主谓谓语,“生”为普通动词,但却不一定要理解成动态谓语,主要原因是欠缺时间轴及事件序列。例(5)全都是主题句,主语是多个平行成分所合成的块状题旨,搭配单一成分收束全句的谓语如“凡五等也”“凡六等”之类。例(6)说明“大飨”“飨”“祭”仪式及其所代表的意义。后两例都出现“X也”,用于指认事实。例(5)以“凡五等也”指认五种爵位等地。例(6)以“贵饮食之本也”指认“大飨”用“玄尊”“生鱼”“大羹”等原味祭祀以示尊重原始根本;“贵本而亲用也”指认“祭”浅尝大羹而饱食美味,以照应贵本精神、满足享用。⑥

句末语气助词“也”注记指认语气,指认的内容包括事实和论断 (即推论或断言),指认事实属于说明,指认论断属于评议。例(5)到(6)中的“也”用于指认事实。

又其次,典型的评议文篇构成方式为(1)使用各种言说主观成分;(2)常以假设条件句论断事理;(3)常以“论断先行而后解释何以有此论断”的方式展演事理。以下是评议之例:

(7) 冬十月,滕成公来会葬,惰而多涕。子服惠伯曰:“滕君将死矣。怠于其位,而哀已甚,兆于死所矣,能无从乎?”(《左传·襄公三十一年》)

(8) 夫尹士恶知予哉?千里而见王,是予所欲也;不遇故去,岂予所欲哉?予不得已也。予三宿而出昼,于予心犹以为速。王庶几改之。王如改诸,则必反予。夫出昼而王不予追也,予然后浩然有归志。予虽然,岂舍王哉?王由足用为善。王如用予,则岂徒齐民安,天下之民举安。王庶几改之,予日望之。予岂若是小丈夫然哉?谏于其君而不受,则怒,悻悻然见于其面。去则穷日之力而后宿哉?(《孟子·公孙丑下》)

(9) 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟檝者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。(《荀子·劝学》)

例(7)的事由是滕成公去鲁国参加襄公的丧礼,表现失态,子服惠伯论断他“将死矣”,而后解释如此论断的理由。例(8)是尹士指谪孟子识人不明而又贪求利禄,孟子以表态的言语驳斥,通篇以反诘句为主,连用“恶~哉”、“岂~哉”之类的形式表达他对尹士的大不满⑦,同时以祈使句“王庶几改之”、纵予句“予虽然,岂舍王哉”、假设条件句“王如用予,则岂徒齐民安,天下之民举安”等表明他的立场和态度。例(9)申明“坐而思,不如起而学”的道理,前两句“X矣,不如Y也”是比较句,中间四句“X,非Y也,而Z”是假设条件句,最后“非X也,Y也”是正反论断句,均为表态形式。

物象描写与空间概念紧密结合。先秦历史散文缺乏大篇幅的物象描写,哲理散文如《孟子》《荀子》《韩非子》也少有描写,唯独《庄子》不然⑧:

(10) 北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。(《庄子·逍遥游》)

(11) 藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,(绰)〔淖〕约若处子。不食五谷,吸风饮露。乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。其神凝,使物不疵疠而年谷熟。(《庄子·逍遥游》)

(12) 庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于桑林之舞,乃中经首之会。(《庄子·养生主》)

例(10)以“鲲”和“鹏”指称体积无可估量而能在水里与空中自由变化的庞大生物,以“垂天之云”比况其展翅高飞的形象。例(11)描写山中神人,从肌肤和身形切入,推展到饮食、行动以及精神力,用于比况的是形象鲜明的“冰雪”“处子”“风”“露”“云气”“飞龙”。⑨例(12)以动态身形姿势和运刀节奏,形容庖丁解牛的功力,同时诉诸视觉与听觉,将手、肩、足、膝的样貌与运刀声响“砉然”“向然”“騞然”并陈。

以上各例主要是由动词以外的谓语构成主题句。即便有普通动词充当谓语的句子,也不表述特定时间轴上的事件,不具备时间性特征。例(10)中的“怒而飞”不表述事件的发生,而是转指为相当于名词的成分,在句中充当谓语“其翼若垂天之云”的表述对象。例(11)中“吸风饮露”“乘云气”“御飞龙”“游乎四海之外”表述神人的日常例行活动;神人虽为活动的主体,但各项活动只是平行列举,有别于典型叙述文篇将表述事件的行为句按时间顺序铺排。

准此则描写文篇的构成方式可归纳为:(1)使用主题句;(2)以空间延续性或事况相关性为平行连贯的线索;(3)环绕着被描写的主体进行多方描摹;(4)使用比况及表示情状的成分。

三、 在文篇基础上塑造的语体类型:以《左传》为例

基本文篇并不是语体,而是语体的框架。本节以《左传》历史叙事与“君子曰”“下对上建言”“行人辞令”三种议论变体为例证,解说语体是如何在不同类型的文篇框架上建构。

(一) 叙述与叙事

历史叙事自成一种书写体裁,从言语实践的角度来说,则是一种语体;这种语体所涵摄的内容很复杂,相应的语言变异也很复杂。《左传》交错地运用各种文篇形式,就是为了传达复杂的历史实情。以下透过拆解,辨析它的构成。

传统学者常以“记言”和“记事”讨论历史文献。小节标题所称的“叙述”和“叙事”,都属于“记事”之类。如果通篇皆为顺时铺排的事件,并没有出现事件以外的成分,即是“叙述”。以叙述为主轴,把沿着时间推进的事件连贯为首尾相应的因果历程,这同时又借助不同类型的成分揭示有别于事件序列的意义面向,那么就是“叙事”。请比较:

(13) 狄侵我西鄙,公使告于晋。赵宣子使因贾季问酆舒,且让之。酆舒问于贾季曰:“赵衰、赵盾孰贤?”对曰:“赵衰,冬日之日也;赵盾,夏日之日也。”(《左传·文公七年》)

(14) 三月,陈成公卒。楚人将伐陈,闻丧乃止。陈人不听命。[A-1]臧武仲闻之,曰:“陈不服于楚,必亡。大国行礼焉,而不服;在大犹有咎,而况小乎?”[A-2]夏,楚彭名侵陈,[B-1]陈无礼故也。[B-2](《左传·襄公四年》)

例(13)大意是赤狄侵犯鲁国,鲁文公向晋国告状,晋国执政赵盾派人透过从晋国投奔狄国的贾季向赤狄的相国酆舒致意,同时责备赤狄侵犯之举;酆舒问贾季,赵盾和他父亲赵衰谁比较贤能,贾季提出一段譬喻式的回答。两人的对话是时间轴上的事件,问答内容附属于对话。整段记载就由对话事件顺时铺排,故为叙述。

叙事以叙述为主轴,纳入其他类型的成分,共同营造组合式的文篇。例(14)A+B-1是叙述——楚国将要攻打陈国,听说陈成公辞世而中止,但陈国不知好歹,所以楚国还是出兵了;B-2“陈无礼故也”是叙述者从故事外部为这段因果风波提出的解释。A由事件组成,A-2所引述的“大国行礼焉,而不服;在大犹有咎,而况小乎”是一段评议,依附在臧武仲的发言行为上,因此并未打断叙述主轴的连贯。B则包含叙述成分B-1和指认缘故的解释成分B-2。

现代标点本将它们合读为一句,应是基于解释关系,即B-2解释B-1。尽管逗号拉近了字面距离,仍无法改变隶属于不同意义面向的实质——“夏,楚彭名侵陈”是承接前行事件,言明因果历程已进入尾声,而“陈无礼故也”逸出故事世界的事件序列,是叙述主轴以外的解释。故事人物臧武仲道出诸侯社会对此一争端的看法,叙述者又在叙述主轴之外予以呼应。

例(14)之类的组合式文篇可谓中国文史叙事的初始,也是《左传》为中国历史叙事体裁创设的原型。它的特点是能使历史事件与道德教训在同一文篇中并陈。如果彼此吻合,那么历史事件就充分展现道德教训的正当性,例(14)即是如此。但历史事件涉及的范围有可能超乎道德教训,或者说复杂的因果情由并非道德教训所能全然概括,这时候就兼容不同角度的内情与价值判断。

以鲁隐公元年记载的“郑伯克段于鄢”为例,郑庄公对共叔段仅为“失教”抑或是“有杀心”,传统学者看法分歧⑩,而当代叙事学者王靖宇对郑庄公应负何种责任,又有不同的见解。试问这种多元诠释的空间如何产生?刘承慧(2013a; 2016)论述《左传》叙事体裁特点,厘析出三种不同的发言管道,由此阐释分歧的由来;无论从叙述主轴的意义脉络或从成分连贯线索,都可见“郑伯克段于鄢”的歧解空间是源自体裁——“书曰”带起的一段评议并没有道尽故事世界的是与非,武姜在夺权过程中扮演的关键角色是它无从涵盖的,郑庄公多次与臣下交谈所透露的思虑也不止于史官所讥讽的“失教”。《左传》叙事能从线性表述开展出多面向的意义脉络,关键就在多种文篇的组合。

值得注意的是《左传》分年记事,包含大量的叙述片段,看似独立的事件要放到更大的记事脉络下,才得适当地诠释意义。例(13)有贾季的妙答——太阳生育长养万物,重要性无可怀疑,只不过冬天的太阳给人温暖,夏天的太阳却是酷热逼人的。这段记载必须与前一年发生在晋国宫廷的继立之争合而观之,才得真正理解个中原委。

编年体史书受限于撰写体例,互有关联的事件未必能集中叙述,如何在这种情况下辨认叙事文的范围?刘承慧(2016)引用Talmy(2003)所说“同一性序列结构”(the sequential structure of identity),阐述《左传》叙事文起讫位置的区划标准,无论是从鲁僖公二十七年到二十八年的相关记载切割出“晋楚城濮之战”,或是从鲁僖公二十三年到三十二年的记载串接起晋公子重耳流亡而后回国即位为晋文公终而成为诸侯共主的历程,都可依据同一性原则而视为“一个完整连贯的意义体”。行为句是贯串意义体的形式线索。

(二) 评议与议论

评议是表达立场与态度的文篇类型,“记言”的历史文献是在评议的基础上建构的。刘承慧(2011b)曾举出“建言”“诘难”“辩解”“告饶”等不同表达意图的评议。例如《左传·成公三年》“晋为盟主,其将先之”以揣度副词“其”委婉地建言。《宣公十二年》的三方辩论中,有一方以反诘句“师无成命,多备何为”诘难“无备,必败”之说;另一方以正反假设条件句“楚之无恶,除备而盟,何损于好?若恶以来,有备,不败”提出辩解。又《昭公三十一年》中的“若得从君而归,则固臣之愿也,敢有异心”以“若X,则(固)Y之愿也”的请求模式搭配谦敬副词“敢”向对方告饶。

正如同叙事建立在叙述文篇的基础上,议论建立在评议文篇的基础上。评议仅只提出论断或评价,议论更提供支持其正当性的道理。以下讨论《左传》三种议论变体。

1. 君子曰

评议可以开展出各种议论变体,本文举出的第一种变体是史官针对重要人物所言所行提出的议论。请比较下面几则“君子曰”:

(15) 君子曰:“知惧如是,斯不亡矣。”(《左传·成公七年》)

(16) 君子曰:“尽心力以事君,舍药物可也。”(《左传·昭公十九年》)

(17) 君子谓郑庄公“于是乎有礼。礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。许,无刑而伐之,服而舍之,度德而处之,量力而行之。相时而动,无累后人,可谓知礼矣。”(《左传·隐公十一年》)

(18) 君子曰:“秦穆之不为盟主也宜哉!死而弃民。[A]先王违世,犹诒之法,而况夺之善人乎?诗曰:‘人之云亡,邦国殄瘁。’无善人之谓。若之何夺之?[B]古之王者知命之不长,是以并建圣哲,树之风声,分之采物,着之话言,为之律度,陈之艺极,引之表仪,予之法制,告之训典,教之防利,委之常秩,道之礼则,使毋失其土宜,众隶赖之,而后即命。圣王同之。[C-1]今纵无法以遗后嗣,而又收其良以死,难以在上矣。[C-2]”(《左传·文公六年》)

前三例只有评议。例(15)的事由是吴国以武力逼使郯国归顺,鲁国的执政大臣季文子为此表达忧心,恐怕鲁国也快灭亡了;史官为此评议:晓得害怕就不会亡国。例(16)的事由是患染疟疾的许悼公服用太子进奉的药物后死了,太子出奔;史官为此评议:竭尽心力侍奉国君即已足够,可以不进奉药物。二例都是以评议作论,其正当性出于史官被赋予的社会职责;史官是封建礼教的代言者,他们作出的评议自然被认定为具有社会正当性。后两例在评议之外还提出理由,形成一段较完整的议论。例(17)的事由是郑庄公攻下许国,并未并吞,而是把许庄公的弟弟安置在城东,让许国大夫百里事奉他。史官先说“于是乎有礼”,再指认“礼”的依据,解说郑庄公何以当得起“有礼”的称许。例(18)的事由是秦穆公用子车氏三个贤良之子殉葬,秦人倍感哀伤,赋诗悼念。史官为此作了一段相当长的议论。A指出秦穆公“死而弃民”,没当上盟主是得宜的;B指出古代国君辞世都还留有嘉惠后世的法则,秦穆公却把法则教养出来的善人都扼杀了,《诗经》所说贤人殒灭是国家的损失就是这种情况,故而强烈质疑身为国君怎能剥夺国家的善人。C-1说明古代国君如何以缜密的法则教养善人,C-2据此评议秦穆公注定不成为霸主。

2. 下对上的建言

前面几则“君子曰”文辞繁简有别,却都依循固定的模式合成,亦即“评议先于说理”,表态的评议是“必有”成分,说理是“可有”成分。此即为“君子曰”成格局的变异。反之是“先说理,后表态”,常见于下对上的官式发言,如以下三例所示:

(19) 王以上卿之礼飨管仲。管仲辞曰:“臣,贱有司也。有天子之二守国、高在,若节春秋来承王命,何以礼焉?陪臣敢辞。”……管仲受下卿之礼而还。(《左传·僖公十二年》)

(20) 五年春,公将如棠观鱼者。臧僖伯谏曰:“凡物不足以讲大事,其材不足以备器用,则君不举焉。[A]君,将纳民于轨、物者也。故讲事以度轨量谓之轨,取材以章物采谓之物。不轨不物,谓之乱政。[B-1]乱政亟行,所以败也。[B-2]故春搜、夏苗、秋狝、冬狩,皆于农隙以讲事也。三年而治兵,入而振旅。归而饮至,以数军实。昭文章,明贵贱,辨等列,顺少长,习威仪也。[C-1]鸟兽之肉不登于俎,皮革、齿牙、骨角、毛羽不登于器,则公不射,古之制也。[C-2]若夫山林、川泽之实,器用之资,皁隶之事,官司之守,非君所及也。[C-3]”(《左传·隐公五年》)

例(19)的事由是周襄王在管仲的协助下与戎人讲和,于是以上卿之礼宴请管仲。管仲不敢僭越,但要拒绝周天子,须得提出无懈可击的理由,而阶级分际是正当性的根源;因此他先表明阶级不符,然后婉辞。例(20)的事由是鲁隐公打算到棠地去观看渔夫捕鱼,臧僖伯认为不合礼制而出言劝阻。A表明国君有所不为。B-1指出国君的职守是“纳民于轨、物”并界定“轨”“物”,从而解说“乱政”;B-2更由此提出推论“乱政亟行,所以败也”。C-1指出国君都是利用农闲时节出行,并须有特定社教意义;C-2指出国君若不为祭祀或制作礼器、兵器,不应射猎鸟兽;C-3转入正题——有许多杂役的活动并不是国君应该从事的,也包括伐木捕鱼——以此回扣到起点A。这番话说得极为含蓄,假设与事实的界线很模糊;通篇以最低限度表态,即使到最后表明反对立场,也是采取否定指认形式“若夫……非君所及也”而非禁制形式。

下对上的建言犹如“君子曰”,也是《左传》成格局的议论语体。议论方式取决于发言地位。针对重大事件提出论断或褒贬是史官的执掌,评议先于说理的议论方式自有它的正当性;即便不给理由,评议本身仍具备正当性。反之,下对上的建言倾向先确立正当性,再表明主张,以免逾越分际。

此外,“君子曰”的议论都是直接表达赞同或反对,而臣下对国君往往需要采取间接的说辞。例如臧僖伯阻止鲁隐公从事不符合身份的活动,并未使用禁制形式,而是否定指认形式“非君所及也”;又“凡物不足以讲大事,其材不足以备器用,则君不举焉”表面上看起来是对礼法的说明,但是从反面立说,毋宁是隐藏版的评议。再如管仲表明不敢僭越,以假设条件句委婉提出“有天子之二守国、高在,若节春秋来承王命,何以礼焉”——假使接受上卿礼数的款待,那么往后齐国上卿国氏、高氏朝觐天子,将无适当的宴飨之礼可用。

3.行人辞令

例(19)兼具双重的语体特征,若从管仲婉拒周王的赏赐来说,可以视为下对上的应答;从管仲为齐桓公的使者来说,则可归入行人辞令。

行人辞令有一种惯用的发言姿态,是“设身处地为人着想”,即如下例底线部分所示:

(21) 十一年春,滕侯、薛侯来朝,争长。薛侯曰:“我先封。”滕侯曰:“我,周之卜正也;薛,庶姓也,我不可以后之。”公使羽父请于薛侯曰:“君与滕君辱在寡人,周谚有之曰:‘山有木,工则度之;宾有礼,主则择之。’周之宗盟,异姓为后。寡人若朝于薛,不敢与诸任齿。君若辱贶寡人,则愿以滕君为请。”薛侯许之,乃长滕侯。(《左传·隐公十一年》)

滕侯及薛侯到鲁国进行友好访问,互争先后。鲁隐公派羽父告诉薛侯,请他客随主便,遵循周朝会盟的惯例,礼让与鲁国同姓的滕侯,但采取的说辞却是从反向切入——“寡人若朝于薛,不敢与诸任齿”。这正是“设身处地”。管仲对周襄王说“有天子之二守国、高在,若节春秋来承王命,何以礼焉”也是如此。

另一种行人辞令的典型表现是“谦抑自我”。前面提到郑庄公攻下许国,让许叔住在城东,由许大夫百里事奉他,因而赢得史官的称许;他同时派遣公孙获留在城西以便就近监控。下面是他对公孙获和百里两人所说的话:

(22) 乃使公孙获处许西偏,曰:“凡而器用财贿,无寘于许。我死,乃亟去之!吾先君新邑于此,王室而既卑矣,周之子孙日失其序。夫许,大岳之胤也。天而既厌周德矣,吾其能与许争乎?”(《左传·隐公十一年》)

(23) 郑伯使许大夫百里奉许叔以居许东偏,曰:“天祸许国,鬼神实不逞于许君,而假手于我寡人。寡人唯是一二父兄不能共亿,其敢以许自为功乎?寡人有弟,不能和协,而使餬其口于四方,其况能久有许乎?吾子其奉许叔以抚柔此民也,吾将使获也佐吾子。若寡人得没于地,天其以礼悔祸于许,无宁兹许公复奉其社稷,唯我郑国之有请谒焉,如旧昏媾,其能降以相从也。无滋他族实偪处此,以与我郑国争此土也。吾子孙其覆亡之不暇,而况能禋祀许乎?寡人之使吾子处此,不唯许国之为,亦聊以固吾圉也。”(《左传·隐公十一年》)

郑庄公对公孙获说得直白,意思是郑国虽战胜许国但无力保有,自己死后要赶快撤离,正当周朝的国祚走下坡,切勿与许国强争,如例(22)所示。例(23)则是对百里说的话,开口就先表明自己连家事都处理得不得体,也没有能力长久滞留在许国,请百里照看许叔同时安抚国人,公孙获留在许国协助,自己死后即行撤离,希望许国能够屈从……,极尽婉曲之能事。

若对照两段话中相应的片段,可以看出行人辞令的语言特点。例如“若寡人得没于地,天其以礼悔祸于许,无宁兹许公复奉其社稷”和“我死,乃亟去之”都表示自己死后就离开,“吾子孙其覆亡之不暇,而况能禋祀许乎”和“吾其能与许争乎”都表示郑国无力并吞许国,只是表态的身段不同。谦抑的姿态最初很可能是为了邦交之间的和谐,其中自有诚意,但僵固以后不免流于形式。例如“若寡人得没于地”一段话全都归诸上天,刻意塑造自己的无能;分明已经承认没有能力长期占领许国,却还要自我贬损“吾子孙覆亡之不暇”。大串的谦辞与郑庄公野心勃勃的行为完全不相衬。此外“君若辱贶寡人,则愿以滕君为请”与前面提到的“若X,则(固)Y之愿∕所愿也”同样属于“若~则~”形式的请求。刘承慧(2010)指出这种说法意在抬举对方,有别于压低自我的“敢∕敢请”模式,然而“抑己扬人”的意义并无二致。

行人辞令常以交好为要求。但是也有交恶或示警的情况:

(24) ……君若惠顾诸侯,矜哀寡人,而赐之盟,则寡人之愿也,其承宁诸侯以退,岂敢徼乱?君若不施大惠,寡人不佞,其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事,俾执事实图利之。(《左传·成公十三年》)

例(24)是晋国的吕相奉派到秦国去宣布断绝外交关系,他数落对方在两国长年交往中的种种不是,最后用“若”字句提出选项,一是两国缔结盟约,二是晋国和盟军对秦国发动战争。由于两国在此之前曾签订令狐之盟,而秦国背弃,因此缔结盟约的选项只不过是虚招,绝交动武才是重点。

由假设条件标记“若”提出选项,使用反诘句、谦敬副词“敢”及揣度副词“其”等表态形式,最后则以“完全取决于对方”的套话收尾,都是行人辞令的特征。然而语调声气迥然不同。

可知,行人辞令表现出“谦抑自己、抬举别人、设身处地为人着想的立场与态度”。成套的语体特征就在言语实践中衍生出各种形式与意义合成的交际实例。

(三) 小结

前面举出的历史叙事和三种议论变体整理如下:

上位语体叙事议论文篇结构叙述主轴穿插评议、说明在评议基础上配置不同比例的说明 下位语体历史叙事 君子曰 下对上建言行人辞令功能动因传达真实给予道德评价恭敬将事 维护邦交礼数语体模式史事与义法并行先表态后说理说理可有可无先说理后表态表态藏于说理抑己扬人、设身处地的格套

表2 《左传》语体类型

表二从文篇结构切入上位语体,下位是春秋社会文化背景下的功能动因所形塑的语言变异。表二并未穷尽《左传》语体类型,几种下位语体也可以再分类,例如历史叙事可按照事件叙述手法乃至故事世界外部有无“君子曰”之类的评议再予细分,行人辞令可按照各种场合的惯用语再予细分。惟囿于论旨,不再深入。

四、 文篇构成角度的语体解释

前面的举证和讨论揭示社会活动中的言语实践是以文篇为框架而展开,使用条件塑造的语体变异都是根植于文篇类型。基本文篇不是语体,是在言语活动中建构语体的框架,《左传》的语体个案都是在基本文篇的框架上形成。

刘大为(2013)指出,“语体很可能不像传统研究所认定的那样,是一个语言运用中形成的特征组成的单层体系,而是一个由特定类型的言语活动对行为方式的要求(功能动因层),以及这些要求在实现的过程中所造成的成格局的语体变异(语言变异层),二者相互制约而形成的双层结构体”。本文要进一步指出语言变异层中存在篇章形式基础,即基本文篇。如史官基于执掌而在言语活动中约定出“先表态,后说理”的议论模式,即以评议为形式框架。又如史官为能在同一段记录兼容史事和义法,约定出历史叙事语体,在叙述的框架中穿插着其他类型的成分。语言变异层中成格局的变异都是在基本文篇的基础上建构,同属于议论的“君子曰”“下对上的建言”“行人辞令”是在评议上建构。

如果功能动因层对语言变异层提出的表达需求并不是常规的语体变异所能因应的,就会出现修辞操作。例如鲁僖公二十八年晋楚城濮之战确立晋国的霸主地位,史官记录对战过程之前先以交代背景的方式解释晋国战胜的缘由,把通常由叙述文篇表出的内容包裹在说明性的结构:

(25)晋侯始入而教其民,二年,欲用之。子犯曰:“民未知义,未安其居。”于是乎出定襄王,入务利民。民怀生矣,将用之。子犯曰:“民未知信,未宣其用。”于是乎伐原以示之信。民易资者,不求丰焉,明征其辞。公曰:“可矣乎?”子犯曰:“民未知礼,未生其共。”于是乎大搜以示之礼,作执秩以正其官。民听不惑,而后用之。出谷戍,释宋围,一战而霸,文之教也。(《左传·僖公二十七年》)

晋公子重耳在外流亡十九年才得回国,即位为晋文公;他听从子犯的建议“出定襄王,入务利民”“伐原示信”“大搜示礼”;这些作为在现实世界都是由事件串接的动态历程,在文篇中却是由因果事理合成的说明形式表出,如例(25)底线部分所示。原本在时间轴上推进的因果事件,就凭借三个平行的“于是乎”强化彼此间的因果逻辑关系,压制了行为句连贯的时间性。

又如带有言说主观成分的评议文篇用于表达立场,但如果是臣下对国君提出建言呢?当君臣的立场不同而臣下意图改变国君的想法时,最好的策略是不表露立场而仍达到劝说目的。

(26) 无终子嘉父使孟乐如晋,因魏庄子纳虎豹之皮,以请和诸戎。

晋侯曰:“戎狄无亲而贪,不如伐之。”魏绛曰:“诸侯新服,陈新来和,将观于我。我德,则睦;否,则携贰。劳师于戎,而楚伐陈,必弗能救,是弃陈也。诸华必叛。戎,禽兽也。获戎失华,无乃不可乎!夏训有之曰:‘有穷后羿——’”公曰:“后羿何如?”……于是晋侯好田,故魏绛及之。公曰:“然则莫如和戎乎?”对曰:“和戎有五利焉:戎狄荐居,贵货易土,土可贾焉,一也。边鄙不耸,民狎其野,穑人成功,二也。戎狄事晋,四邻振动,诸侯威怀,三也。以德绥戎,师徒不勤,甲兵不顿,四也。鉴于后羿,而用德度,远至迩安,五也。君其图之!”公说,使魏绛盟诸戎。修民事,田以时。(《左传·襄公四年》)

晋悼公与魏绛商量如何对待山戎诸国,魏绛在此之前已答应孟乐求和的请托,当有意用兵的晋悼公询问他的意见时,他以陈国为口实,提出用兵的顾虑,再顺着晋悼公喜好田猎的习性,说了“后羿穷兵黩武而亡”的故事,于是使得悼公立场松动了,询问是否应该讲和。这时候他就从“一也”到“五也”条列出五项足以强化讲和意向的说明,最后简短的一句“君其图之”才略有委婉劝说之意,即如底线部分所示。

每项都是假设条件与推论的组合——“戎狄荐居,贵货易土”(条件)“土可贾焉”(推论)、“边鄙不耸,民狎其野”(条件)“穑人成功”(推论)、“戎狄事晋”(条件)“四邻振动,诸侯威怀”(推论)、“以德绥戎”(条件)“师徒不勤,甲兵不顿”(推论)、“鉴于后羿,而用德度”(条件)“远至迩安”(推论),每项组合均是导向劝和,也就是魏绛的主张,然而因为包裹在条列式的说明结构,个人立场也被隐匿到最低的限度。这段记载最后的“公说”显示魏绛成功扭转了悼公“不如伐之”的想法。

前面提到“君子曰”是议论语体,在官方立场评议人物言行。不过下面这个用例很特别:

(27) 邾文公卜迁于绎。史曰:“利于民而不利于君。”邾子曰:“苟利于民,孤之利也。天生民而树之君,以利之也。民既利矣,孤必与焉。”左右曰:“命可长也,君何弗为?”邾子曰:“命在养民。死之短长,时也。民苟利矣,迁也,吉莫如之!”遂迁于绎。五月,邾文公卒。君子曰:“知命。”(《左传·文公十三年》)

邾文公不顾个人的吉凶,坚持做出对人民有利的事,史官说他“知命”,无论从形式还是内容来看都是说明之辞,是因为出现在史官的言语活动,才被赋予评议功能。然而何以不用“知命也”的评议形式?“知命”是对天人之际了然于心的高明境界,以说明事实的方式表出,对邾文公的称许不言可喻,评议形式反倒有“不为事实”的解释空间。

以上三例都指向相同的现实,亦即个别言语活动提出的需求不见得都是常规模式得以因应,此时便需要有弹性地运用语言,运用语言的弹性仍是以基本文篇为框架。

功能动因很容易翻转语体的表现形式:

(28) 厉公入,遂杀傅瑕。使谓原繁曰:“傅瑕贰,周有常刑,既伏其罪矣。纳我而无二心者,吾皆许之上大夫之事,吾愿与伯父图之。且寡人出,伯父无里言。入,又不念寡人,寡人憾焉。”对曰:“先君桓公命我先人典司宗祏。社稷有主,而外其心,其何贰如之?苟主社稷,国内之民,其谁不为臣?臣无二心,天之制也。子仪在位,十四年矣;而谋召君者,庸非二乎?庄公之子犹有八人,若皆以官爵行赂劝贰而可以济事,君其若之何?臣闻命矣。”乃缢而死。(《左传·庄公十四年》)

郑厉公结束流亡,回到郑国,派人去责备原繁,逼他向自己输诚。原繁连续使用反诘句,驳斥厉公对他的指控,并强调自己的作为不曾悖离人臣的原则,反倒是被厉公视为忠心的人,其实是贪图官爵而背叛了在位十四年的子仪,这些人将来同样可能因为贿赂而背叛,如底线部分所示。原繁这番话显然跳脱了臣下对国君进言的格套,是出自特殊交际需要而产生的偏移。

弹性运用语言的能力即“语体能力”,是刘大为(2013)所说,在“言语活动要求的行为方式”和“言语活动得以完成必须进行的语言变异的操作”之间起作用的因素。还有其他反映语体能力的证据,如例(22)和(23)显示发言者为因应交际条件而能就相近的内容做出不同的语体表达,例(23)到(25)显示行人辞令的议论变体可以灵活运用到极其分歧的意念,创造出形形色色的语调和表情。语体能力使得语言变异层能够不断回应功能动因层的实际需求,在既有的模式中翻转变化。

五、 结 论

本文由“存在自觉”出发,将“叙述”“描写”“说明”“评议”四种文篇视为语法依于“人与空间”“人与时间”“人我之间”等普遍性认知概念而约定出来的基本类型,辨析各类型的语法特征,从而解说《左传》中的“历史叙事”以及“君子曰”“下对上建言”“行人辞令”等语体是如何在基本文篇的框架上建构。

评议随着发言者的社会人际地位与态度,衍生出不同的语言变体。如“君子曰”具备官方所赋予的正当性,可以径直地褒贬人物言行,衍生出“先表态,后说理,事理申论可有可无”的语体模式。下位者囿于社会阶级,对上位者建言时须先行表明发言的正当性,因而衍生出“先说理,后表态,以最低限度使用表态形式为原则”的模式。行人辞令讲究交际礼数,遂衍生出“放低姿态且设身处地为人着想”的模式。这些议论变体在周代社会文化环境中形成,反映出封建礼教对人的言行分际的约束。

所谓“成格局的语言变异”是语体能力的表现。语体能力确保同类型的社会活动使用共同约定的变异形式,而基本文篇提供稳固的形式框架,给言语活动选用。同类型言语活动重复拷贝某些特征,即成语体的定型模式。如遇有定型模式无法满足使用需求的情况,语体能力也会使语言变异层作出相应的调整。

立基于文篇分析的语体研究,不仅可以合理解释各种语体变异的特征及同类语体的上下位关系,也使我们进一步深思言语表现背后的实情。例如《左传》很少出现静态描写,揭示先秦史官对历史的关注是侧重在人的行为以及其所引发的因果效应,不是空间中的静态存现。又行人辞令“抑己扬他、设身处地”的社交态度到最后流于形式,以致产生例(23)到(24)所显现的言不由衷,应是随着周王朝式微,诸侯的对待关系改变,即使行人言语实践仍依循旧有惯例,也只能维持表象。在这种情况下,行人语体注定丧失交际效用,走向衰败。

立基于文篇分析的语体研究也有利于阐述语体变迁与发展。刘承慧(2017)按照相同的方法分析《世说新语》文篇现象,指出一种“活用比较与反问的议论模式”,是先秦所无,可以对照出上古与中古士人发论态度之别。

本文从文篇语法跨入语体研究,关注广义语法与语体修辞的关联性,其中仍有诸多待填补的空缺,就留待后日后继续探索。

注释

① 为了避免涉入“叙述”和“叙事”的争议,刘承慧(2011b)采取“陈述”一词指称动态表述的文篇,本文第三节将厘析两者的区别,因此把“陈述”改回“叙述”,以利阅读。

② 这些是常见的言说主观成分。至于在特定语体中表示言说主观的用语或格式,等到举例时再行指出。

③ 本表依据刘大为教授提出的建议做了修订,主要是先行区分“时空认知”和“人际认知”两种范畴,再辨析各类型文篇的特征,因能给予“说明”文篇更合理的定位。

④ 刘承慧(1998)专门讨论先秦基本句型,刘承慧(2011c)又进一步针对词汇规约的基本句型和语法格式限定的句型做了讨论。本文囿于篇幅,不再重复。

⑤ 杨伯峻《春秋左传注》第1113页将“僇”解为“其罪可僇杀”,即是语境限定义。

⑥ 详见李涤生《荀子集释》第424-425页。

⑦ 句末语气助词“哉”是表达情意波动的主要标记,详见刘承慧(2013b)。

⑧ 引文出自郭庆藩《庄子集释》页2;31;51;123-124。

⑨ 其中“冰雪”“处子”形容神人的肌肤和身形,“吸风饮露”形容他的饮食清新,“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”形容他行动轻盈迅捷,能遨游天地之间,最后“其神凝,使物不疵疠而年谷熟”勾勒他的精神力。

⑩ 请参阅许子滨(2016)对历代相关文献的回顾。