微波加热对不同钙源强化牛乳的影响

2019-01-14唐晓姝范大明胡博陈雪梅闫博文赵建新张灏

唐晓姝,范大明,2,*,胡博,陈雪梅,闫博文,赵建新,,张灏,

1(江南大学 国家功能食品工程技术研究中心,江苏 无锡,214122) 2(乳品生物技术国家重点实验室,光明股份有限公司,上海,200436) 3(江南大学 食品学院,食品科学与技术国家重点实验室,江苏 无锡,214122) 4(江苏省食品安全与质量控制协作创新中心,江苏 无锡,214122)

牛乳加热一直是乳制品工业的关键工艺。商业加工中的热处理会对乳成分产生大量的理化变化[1-3]。在乳制品加工中,牛乳的热处理是必不可少的工序。加热能够增加产品的货架期并提升产品的安全性,但传统方法也会导致牛乳蛋白和钙的流失,如高温瞬时灭菌乳(UHT乳)中加热会增加发生蛋白凝聚的可能[4]。考虑到国内产奶户众多、分散,生鲜乳质量不佳等问题,针对牛乳的热处理研究也十分紧迫,而微波作为典型的快速升温手段,可能会基于牛乳中钙离子的高介电感应特性,在微波场下会振动干预酪蛋白磷酸基团与金属离子的相互作用,进而阻碍蛋白凝聚,并且间接UHT加热处理可以使大约65%的乳清蛋白变性,而蒸汽喷蒸等直接加热处理就少得多,只有大约35%[5]。所以,作为典型的直接加热方式,基于微波场的杀菌新技术开发具有现实意义。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

牛奶(光明纯牛奶,灭菌乳,250 mL,保质期6个月);氯化钙(CaCl2),乳酸钙,乳钙,分析级;水,蒸馏水或超纯水。

电子天平,北京赛多利斯天平有限公司;分析天平,德国Sartorius仪器公司;MultiSYNTH微波单模多模合成仪,意大利Milestone公司;热电偶温度计,德国FLUKE公司; HAAKE不锈钢油浴AC200,Thermo Scientific公司;BT-9300H激光粒度分布仪,丹东市百特仪器有限公司;BT-600型循环分散泵,丹东市百特仪器有限公司;磁力搅拌器,德国IKA公司;IKA实验室搅拌器,德国IKA公司;FOSS MilkoScanFT1多功能牛乳分析仪,丹麦福斯公司;热风干燥箱,德国BINDER公司。

1.2 实验方法

1.2.1 钙强化牛奶的制备

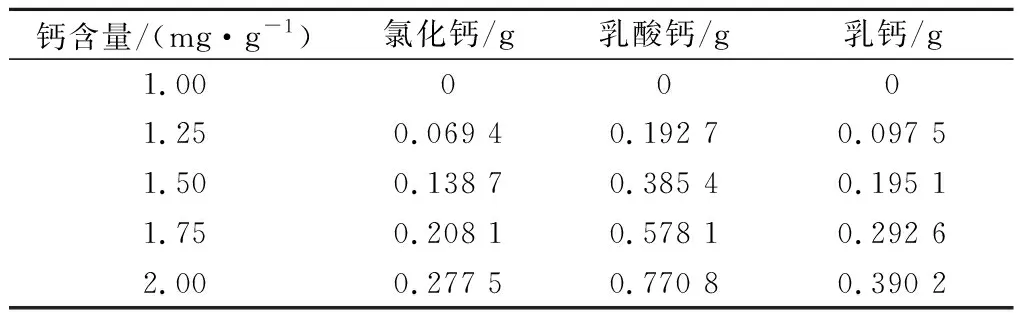

经文献查询,参考高品钙铁锌牛奶及其制备方法(专利号:CN 103651846 A)中的钙添加含量,选定钙浓度梯度为1、1.25、1.5、1.75、2 mg/g(空白奶)。每次制备100 g钙-牛乳复合体系,体系中添加的氯化钙、乳酸钙、乳钙质量如表1所示。

表1 100 g钙-牛乳复合体系氯化钙、乳酸钙、乳钙添加量Table 1 The additive amount of calcium chloride, calcium lactate,milk calcium in calcium-fortified milk

1.2.2 快速传导加热方法

称取50 g空白样品于石英烧杯中,置于195 ℃(温度经预实验确定)油浴中,加热时保持搅拌器开启(45 kr/min),使样品受热均匀稳定,以实现快速传热,控制时间在3 min以内,将牛乳升温至指定温度,并使用光线探针检测样品内部温度,实时记录体系温度,画出温度曲线作为微波加热条件设定的参考温度曲线。为使样品温度不再继续升高,处理完应马上将样品置于冰浴中冷却。

1.2.3 微波加热方法

称取4 g样品于内径1.2 cm的石英试管内,试管套于不产生电磁吸收的聚酯套管内,置于微波合成仪腔体样品池内,进行微波单模处理,微波频率2.45 GHz。系统可通过红外温度探头实时探测试管温度。微波合成仪通过调节样品池的振动频率来保证样品接受辐射的均匀性和温度分布的均衡,消除辐射不均匀带来的误差,设置振动频率10%。设定程序控制分步加热,时间与加热条件根据快速传导加热方式得到的温度曲线确定。当样品温度达到预设温度后立即停止微波加热。为使样品温度不再继续升高,处理完应马上将样品置于冰浴中冷却。

1.2.4 牛乳成分分析方法

分析对比快速传导加热方式与微波加热方式处理后钙-牛乳复合体系的的组分差异,使用牛奶分析仪进行牛乳成分分析。将快速传导加热及微波加热处理后的样品各取40 mL于烧杯中,进行成分分析并记录数据。待测成分包括脂肪含量、粗蛋白质含量、真蛋白质含量、乳糖含量、非乳脂固体含量、总固形物含量。

1.2.5 粒径分析方法

对实验样品进行粒径分析。仪器选用BT-9300H激光粒度分布仪,配合BT-600型循环分散泵使用。待测样品包括空白组、经热传导方式加热处理的牛奶样品和经微波加热处理的牛奶样品。测试前将样品置于(20±1)℃保持 30 min使样品温度恒定,且所有样品未经任何稀释处理。将适量样品加入以水为分散介质的样品池中,开启超声波进行分散,在转速为320 r/min的条件下测定,得粒径分布图。每个样品重复测定3次,结果取平均值。记录数据并进行分析。

2 结果与分析

2.1 加热方式对钙强化牛乳的组分、热稳定性的影响

2.1.1 微波加热与快速传导加热曲线的比较

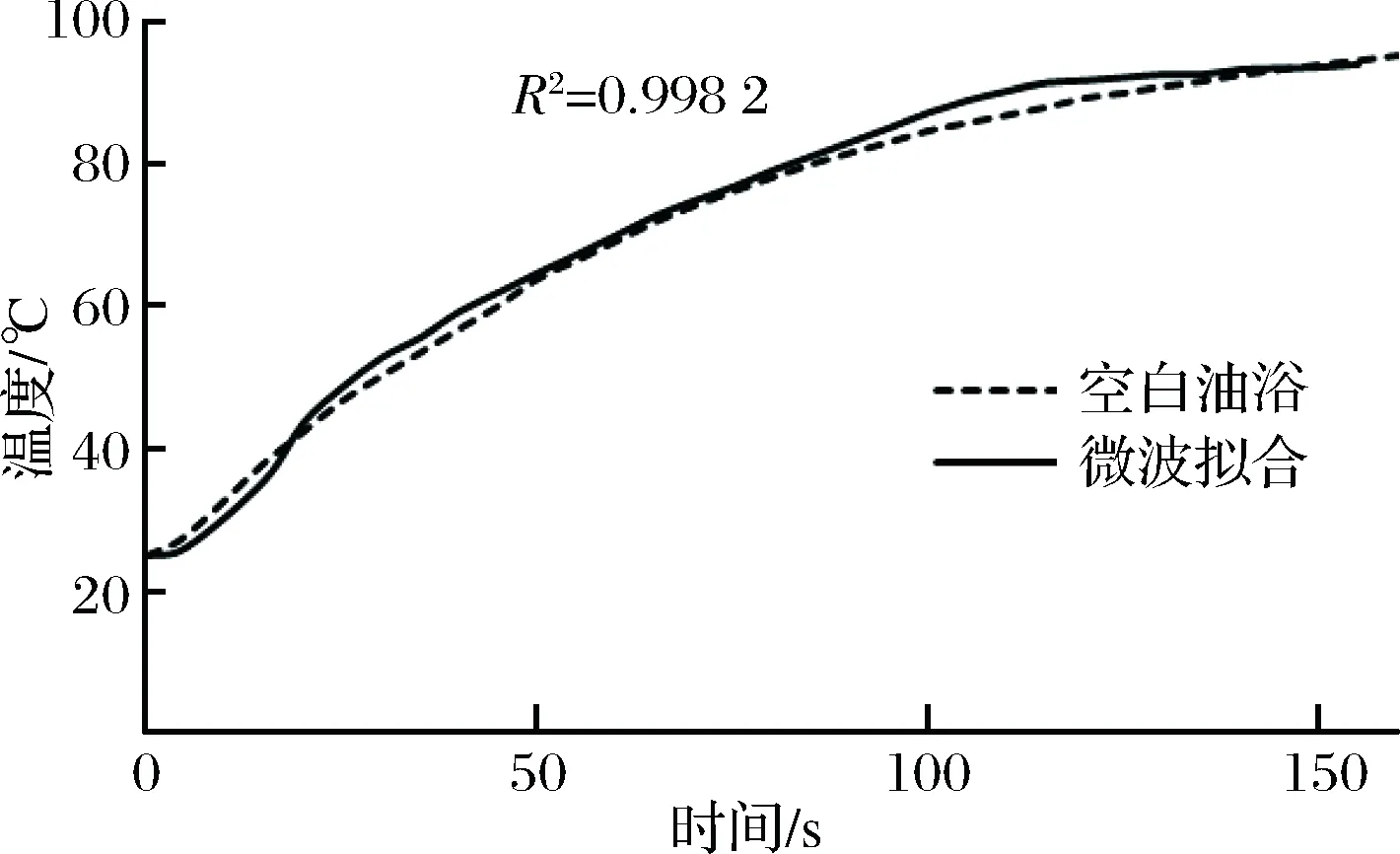

微波在对物料进行加热的过程中,微波的热效应与非热效应同时作用于物料,为了更好的研究微波对物料的加热以何种效应对物料结构产生影响,本实验采用快速油浴加热与微波的快速升温过程进行拟合,考察微波对钙-牛乳复合体系的非热效应;同时,将快速加热的样品同微波加热得到的牛乳样品进行比较,考察不同加热方式对钙-牛乳复合体系组分的影响。(快速传导升温曲线——195 ℃,155 s;微波加热升温曲线——72 W-15 s,39 W-50 s,33 W-45 s,31 W-45 s)。

预实验表明,195 ℃下油浴得到的快速升温速率适宜,故本实验采用MultiSYNTH微波合成仪微波程序控温(程序为:72 W-15 s,39 W-50 s,33 W-45 s,31 W-45 s)模拟快速传导,使微波与快速传导加热的各阶段升温速率相同,如图1所示。

图1 空白组快速传导加热和微波拟合曲线Fig.1 Rapid heating and fitting curves of microwave heating of blank milk

运用Corrcoef函数进行相关性分析,得出其复相关系数R2=0.998 2(0≤R2≤1),由此可知,快速传导加热模型与微波处理过程拟合度很高,达到了很好的模拟效果。微波、快速传导的平均加热速率分别为 0.46 、0.46 ℃/s。

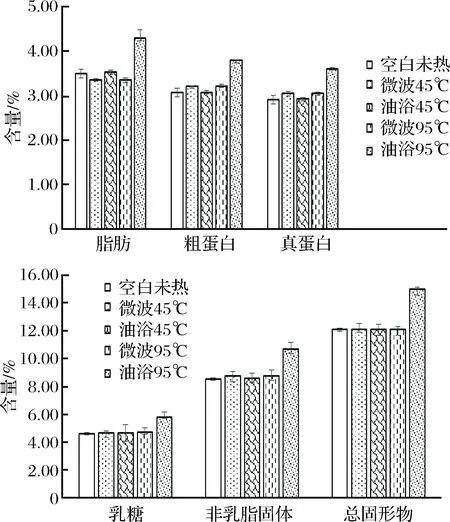

2.1.2 不同加热方式对钙强化牛乳组分的影响

图2为乳钙-牛乳体系通过不同升温方式加热到45 ℃和95 ℃时各组分的变化。由图2可以看出,在45 ℃时,脂肪、粗蛋白、真蛋白、乳糖、非乳脂固体、总固形物和冰点在微波加热和快速传导加热方式下各组分含量基本相同。在95 ℃、快速传导加热方式下,各组分含量均高于在微波加热方式下的各组分含量。由此可看出,快速传导加热方式下的组分不稳定而微波加热稳定。说明热处理到高温后,微波加热对牛乳体系组分的影响不大且比较稳定,但从增加牛乳营养组分层面考虑,快速传导加热方式优于微波加热方式。

图2 乳钙加热到45 ℃和95 ℃的各组分变化Fig.2 Composition changes of milk calcium heated to 45 ℃ and 95 ℃

2.1.3 不同加热方式对牛乳热稳定性的影响

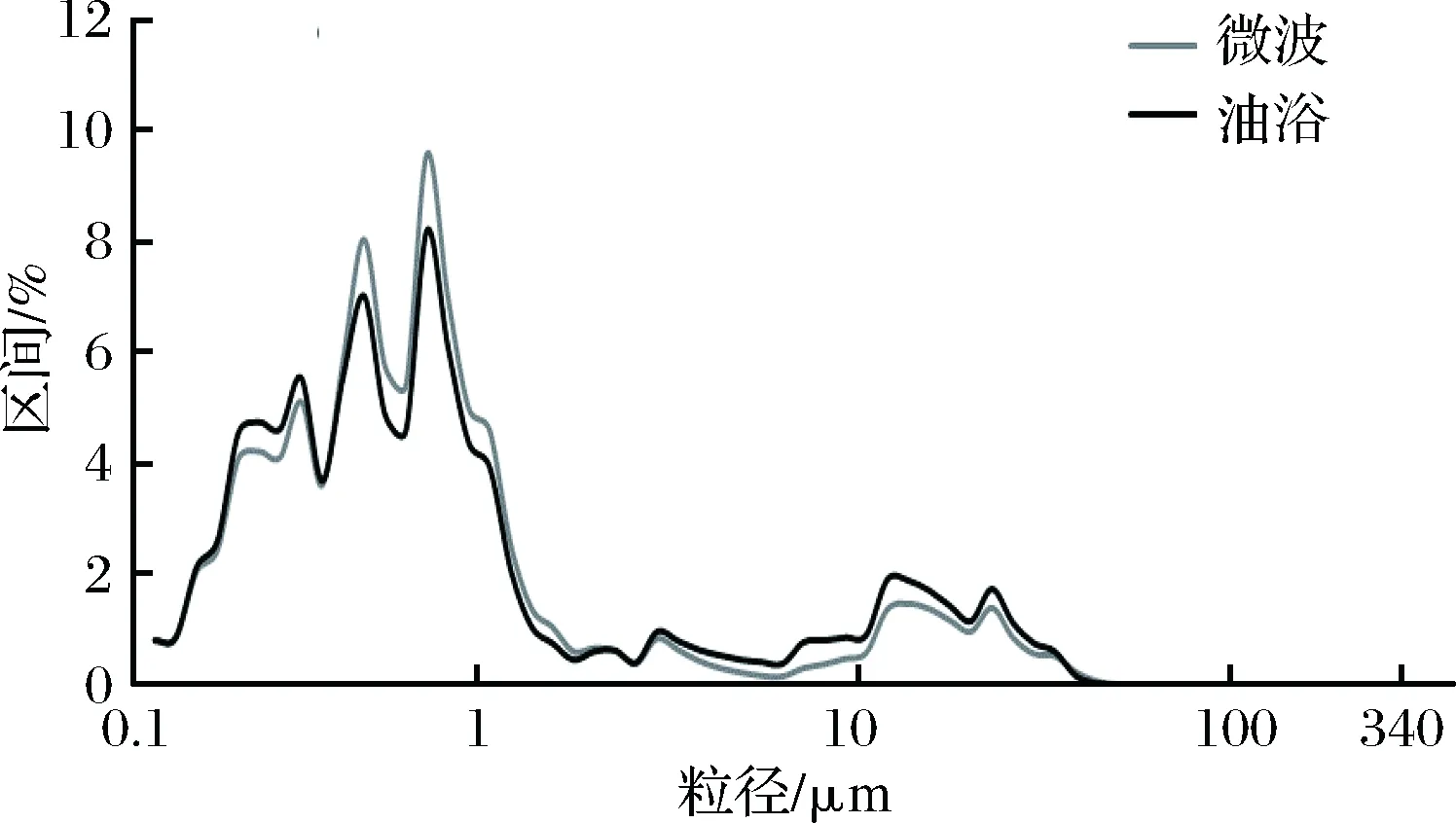

由图3可知,95 ℃下微波加热处理与快速传导加热处理的1.5 mg/g乳钙-牛乳复合体系粒径分布曲线未出现明显差异,大体分布在0.1~1 μm。说明微波场下不同加热方式对牛乳体系热稳定性影响较小。以下实验选用微波加热方式。

图3 乳钙用不同加热方式达到95 ℃的粒度变化Fig.3 Particle size distribution of milk calcium-milk after heating to 95 ℃ using different methods

2.1.4 微波加热过程中牛乳的热稳定性

由表2看出,空白牛乳经相同微波条件加热处理至不同温度的样品粒径发生了明显变化。以乳钙-牛乳体系为例,伴随着热处理程度的增加,牛乳体系的粒径分布向大颗粒偏移,微波加热至95 ℃的牛乳粒径只有14.51%达到了10~100 μm。原因可能是因为在95 ℃时牛奶蛋白发生聚集比较严重,有大量沉淀位于容器底部或黏着在杯壁上,取样不均匀所致。为更好开展分析,以下研究以处理至95 ℃为标准,考察微波场下不同钙存在形式、不同钙浓度以及不同加热方式对牛乳热稳定性的影响。

2.2 不同钙存在形式对牛乳的组分、热稳定性的影响

2.2.1 不同钙存在形式对牛乳组分的影响

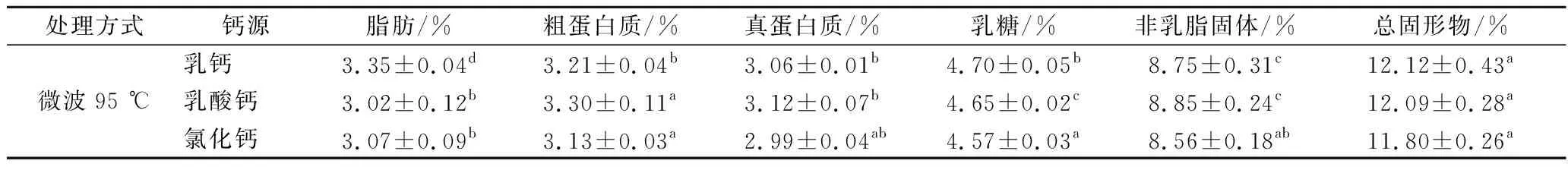

将经不同钙源强化的牛奶体系进行微波加热处理,钙浓度选取1.50 mg/g,保留加热至95℃的样品,利用牛奶分析仪进行组分测定。得出数据如表3所示。

由表3可知,微波加热处理后,不同钙存在形式对1.5 mg/g钙-牛乳复合体系的组分有一定影响。其中,乳钙体系中各组分含量稳定,且相比乳酸钙、氯化钙2种添加方式,脂肪、乳糖含量较高。

表3 不同钙源的组分变化Table 3 Changes in composition of systems prepared using different calcium sources

2.2.2 不同钙存在形式对牛乳热稳定性的影响

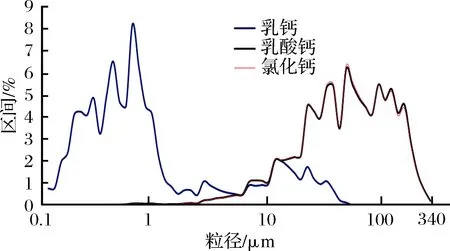

图4为乳钙、乳酸钙和氯化钙-牛乳体系加热至95 ℃时的粒径分布。乳钙-牛乳体系的粒子主要集中在0.1~1 μm,其中粒径为0.82 μm的粒子最多,在1.0~100 μm的粒子分布较少,超过100 μm的粒子几乎没有。而在乳酸钙和氯化钙-牛乳体系粒径分布中,0.1~1 μm的粒子分布几乎没有,大部分集中在10~340 μm,小部分分布在1.0~10 μm。说明乳钙对牛乳体系的热稳定性的影响较小,牛奶中无蛋白质凝固沉淀,相比之下,CaCl2、乳酸钙对牛乳体系的热稳定性的影响较大,形成大颗粒较多,絮凝严重。

图4 不同钙源在95 ℃的粒度变化Fig.4 Particle size distribution after heating at 95 ℃ for different calcium forms

采用乳钙可使乳的组织结构更加均匀;由于其具有的缓冲效应,使体系pH值保持稳定[6],从而使添加乳钙对牛乳体系热稳定性的影响较小。而加入氯化钙、乳酸钙后,由于钙离子处于离子态,打破了体系原有的盐类平衡:αs1-酪蛋白与游离金属离子发生吸附,胶体磷酸钙溶解,酪蛋白失去其静电荷而发生凝集作用,脂肪不断发生聚合形成的较大脂肪颗粒以及蛋白质、钙质沉淀后聚合形成较大颗粒。这充分说明氯化钙/乳酸钙-牛乳复合体系热稳定性较差,内部不断发生聚合,细小脂肪粒和酪蛋白颗粒逐步聚合形成较多大颗粒,絮凝较严重[7]。因此以下实验选取乳钙的添加方式。

2.3 不同钙浓度对牛乳的组分、热稳定性的影响

2.3.1 不同钙浓度对牛乳组分的影响

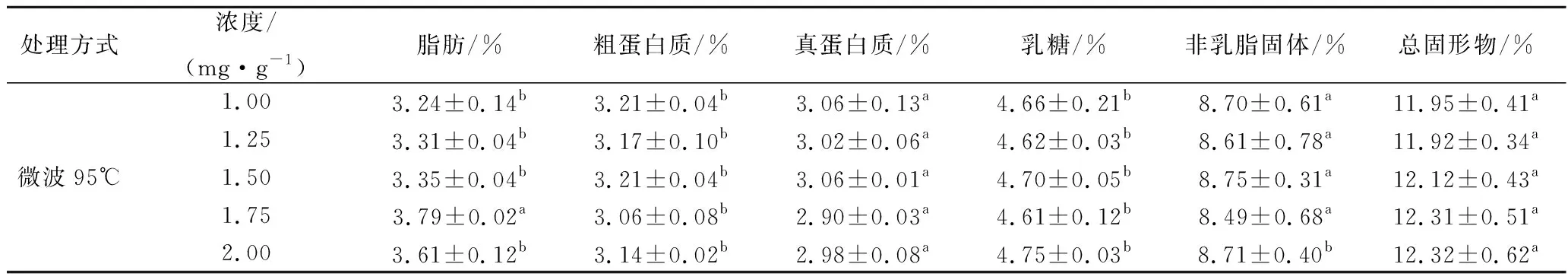

选用乳钙强化方式进行研究,由表4可知,微波加热95 ℃处理后,不同钙浓度对牛乳复合体系的脂肪含量、乳糖含量影响较大,均呈现先上升后下降的趋势。对其蛋白质含量、冰点等指标影响较小。

表4 不同强化浓度牛乳体系的组分变化Table 4 Effect of concentration of milk calcium on the microwave-induced changes of the composition of the milk system

综合表4的数据分析,在不同温度下,乳钙-牛乳复合体系中钙添加量在1.50~1.75 mg/g时,脂肪、粗蛋白、真蛋白、乳糖、非乳脂固体等组分含量均处于最高值。

2.3.2 不同钙浓度对牛乳热稳定性的影响

分别加热1.00、1.25、1.5、1.75、2.00 mg/g的乳钙-牛乳至95℃,复合体系的粒径基本分布在0.1~1 μm,呈现一致性。说明微波场下不同钙浓度对牛乳体系热稳定性基本无影响,且牛乳体系大颗粒分布较少,无凝固沉淀。

3 结论

热处理牛乳至适口温度或者高温,微波加热对牛乳体系组分的影响不大且比较稳定,如果从增加牛乳营养组分层面考虑,快速传导加热方式优于微波加热方式;但微波加热方式较快速传导加热方式更加简单、方便,若复热乳品,微波加热方式是极佳的选择。

在微波加热至95 ℃时,添加乳钙,其中钙含量在1.50~1.75 mg/g时,牛乳体系热稳定性较好,且脂肪、粗蛋白、真蛋白、乳糖、非乳脂固体等组分含量较高。

4 展望

在快节奏的现代生活中,复热液态奶的品质是消费者关注的焦点。微波作为典型的快速复热手段,其加热后的使用安全性一直备受争议。通过该研究可以实现对液态食品微波加热过程的客观描述,为牛乳加工中热处理强度及加热方式的选择提供理论指导。此外,还可为分析微波场下钙引发的牛乳蛋白聚合过程干预机制的研究提供理论依据,进而为开发微波杀菌技术奠定基础,解决牛乳间接热加工中出现的粘壁、结焦等相关技术问题,对工业实践具有重要的指导意义。