将科研思维融入药物分析教学过程,促进学生自主学习能力提升

2019-01-14杨莉莉

程 寒,杨莉莉

(1. 中南民族大学 药学院,湖北 武汉 430074; 2.中南民族大学 民族药学国家级实验教学示范中心,湖北 武汉 430074)

1 引言

药物分析是我国药学专业的一门主干专业课程,是分析化学的一个重要分支。药物分析是研究药物的质量规律、发展药物质量控制的科学,贯穿于靶点与药物发现、临床前药物开发研究、临床药物开发研究、药物注册审评批准上市与再评价等过程。

科研思维是从事科研活动需要具备的思维过程,具有客观性、逻辑性与系统性。教师应做到将科研思维融入药物分析课堂教学,夯实学生的基础知识,构建以学生为本的教学体系,悉心引导学生开展科研活动,让他们在掌握专业知识和技能的同时拓展知识面,获得良好创新意识和创新能力,促进创新型药学人才的培养,更好地服务于药物的研究与开发。

2 药物分析课程的教学现状

药物分析课程的教学包括理论课和实验课。理论教学部分在于使学生掌握药物分析的基本理论以及了解药物分析研究领域的最新进展[1,2];实验教学部分使学生掌握药物分析的各种实验技能,使学生理论联系实际,掌握药品质量控制研究的基本方法和思路[3]。

目前药物分析课程的教学课时量普遍偏低,且国内理工科院校药物分析课程课时量更是明显普遍低于药学类院校。此外,本科阶段的学习任务较为繁重,大部分学生在课余时间很少查阅其他相关的专业文献资料,使得学生对药物分析课程缺乏全局的了解,知识结构较单一。同时,随着各大高校学生数量不断增多,教学方法、教学理念以及相关教材内容未能及时改善。另外,受传统教育以书本、课堂、教师为中心的影响,长期以来我国本科生进行自主学习的机会较少。因此,将科研思维融入药物分析课堂教学,建立以学生为主体的教学模式,培养学生的自主学习意识和创新能力至关重要。

3 将科研思维融入教学过程

3.1 理论教学

药物分析是药学专业本科生的一门主干课程。其任务是培养学生具备强烈的药品全面质量控制观念。我国加入世贸组织后,制药业迎来了新的发展机遇和挑战,药品标准的国际化要求我国现行的国家药品标准不断提高,国内外知识产权的保护正日益制约着专利品种的仿制,创新制药迫在眉睫。药物分析课程教材内容往往落后于科学研究的最新发展,学生未能及时掌握最新研究成果,因此,教师应做到将科研实践与教学内容相融合,不断更新和完善自身知识结构,将与教学内容相关的最新研究进展及成果及时引入课堂作为课本内容的拓展与升华。

通过将教师在科研活动中的方法、经验、体会和结论引入课堂,在加深学生对理论知识理解的同时,进一步拓宽学生的知识面,增强学生的学习兴趣,激发学生的科研潜能[4,5]。

同时,教师可通过适当引入科研案例,激发学生自主思考与解决问题,增加教学与科研的互动,促进学生的学习主动性。

3.2 实践教学

药物分析课程培养本科生在实际工作中能够快速、准确地完成药物的分析、检测与质量监控的能力,具有很强的实践性。药物分析实验教学是药物分析课程的重要组成部分,由于实验教学课时有限,且传统实验内容设置较单一,未考虑到学生个体差性,在一定程度上制约了学生创新能力的培养。因此,教师可以将科研工作较为成熟或有探索性的课题进行设计后引入实验教学中,确保实验教学更具有代表性、先进性和方向性,也是避免实验教学内容滞后的有效手段。

同时,可将教师实验室进行开放,积极吸纳本科生参与教师的科研工作。面向学生开设一些旨在培养学生创新意识以及科研思维的“设计性实验”,提高学生分析问题和解决问题的能力。其内容包括在教师的指导下学生选定感兴趣的实验课题,完成查阅文献、设计实验方案,进行实验操作,最终完成实验报告的撰写。在整个过程中,实施以“学生为主体,教师为主导”的探究式教学,充分提高学生的自主学习能力。

3.3 构建科学的课程考核标准及体系

目前各大高校考核学生药物分析理论课程学习水平的主要方法是通过期末考试成绩结合平时的作业及考勤情况,这种考核方式较单一。因此,教师应建立更为全面的成绩考核体系。考核方式除期末考试成绩外,还应结合考查学生平时对本专业最新研究动态的了解程度、查阅文献的能力和撰写论文的规范程度等。通过考试方式的改革,既能全面考查学生的综合素质,又能调动学生的学习积极性。

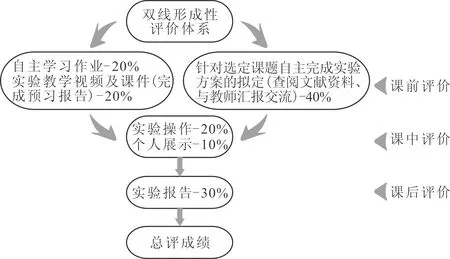

传统实验成绩的考核多以实验报告为评分依据,标准单一,人为因素较大,很难反映学生真实学习水平,易挫伤学生的学习积极性,不利于学生自主学习能力的培养。因此,为了建立科学有效的实验考核制度,本研究在药物分析实验教学中通过引入双线的形成性评价体系 (图1),监控学生的自主学习过程,并将教学过程与评价体系有机结合,培养学生自主学习能力。如图1所示,双线的形成性评价体系包括基础性实验评价体系与探究性实验评价体系。该评价体系包括课前评价、课中评价和课后评价。

图1 双线形成性评价体系

基础性实验评价体系包括:课前评价,即针对教学视频及课件的学习。教师课前通过校园网络平台发布实验教学相关短视频及课件,学生在课前自主完成教学内容的预习并撰写实验预习报告,老师查看学生的学习记录及预习报告后给出相应的评价。课中评价主要包括学生的具体实验操作及实验结果。在实验操作过程中,教师对学生的实验操作规范性及熟练程度进行评价,实验结束后,每位学生向老师汇报本次实验操作过程中遇到的问题及本次实验的结果,老师针对学生的汇报情况给出评价。课后评价主要通过实验报告、课堂教学完成后,学生在一周内完成实验报告的撰写并上交,教师通过实验报告的规范性、实验结果等因素来进行评价。

探究性实验评价体系与基础性实验评价体系的不同之处在于课前评价,即针对教师发布的课题拟定实验方案。实验方案是在自主查阅相关文献资料并与教师不断进行交流的基础上制定的,教师查看学生的实验方案后结合学生实验方案的合理性、创新性等给出相应的评价。

双线的形成性评价体系降低实验报告在考评体系中的比例,更加科学全满地考核学生实验课程学习的效果。同时,极大地增加了学生的课堂参与度,充分调动了学生的学习积极性,促进了学生自主学习能力的培养。

4 结语

教学与科研,是现代大学的两大基本职能。教学是科研的基础,科研能提升教学的广度和深度。受传统教学模式的影响,长期以来我国本科生学习较被动,制约了大学生创新能力的培养。重视科研思维的培养在大学教学中的基础性作用,调高学生的自主学习能力,是适应世界教育改革发展趋势、提升我国教育国际竞争力的迫切需要。