与卡拉扬在维也纳国家歌剧院(上)

——比尔吉特·尼尔森自传《我的歌剧生活》(15)

2019-01-14编译王崇刚

编译:王崇刚

对卡拉扬既当指挥又当导演的期待与日俱增。在维也纳,布伦希尔德这个角色我已经演唱了不下十次,不需要太多的排练,有时甚至不用排练。但与卡拉扬一起工作,情况与我想象的大不相同。他的制作中音乐排练少之又少,舞台表演却相当费力,演员不得不在稀疏的灯光下摸索。这些灯光设置在头顶,为了表演的时候脸上有光亮,你必须像个复兴派传教士那样,把脸仰向“天国”。咏叹调结束后,你会再次被黑暗吞没。因此,排练的时间都花费在这样的地方了。卡拉扬不愿意我们在排练时请人辅导。为了保护演员嗓子,他还放起了唱片——这很奇怪,因为不是他自己的录音!这一点事出有因:当时卡拉扬还没有录制过《指环》,现有的唱片只有克纳佩兹布什(Knappertsbusch)的版本,但他的节奏比卡拉扬的要慢一倍。在不失去个人感觉的情况下,痛苦地去适应别人的演绎,这让我心力交瘁。

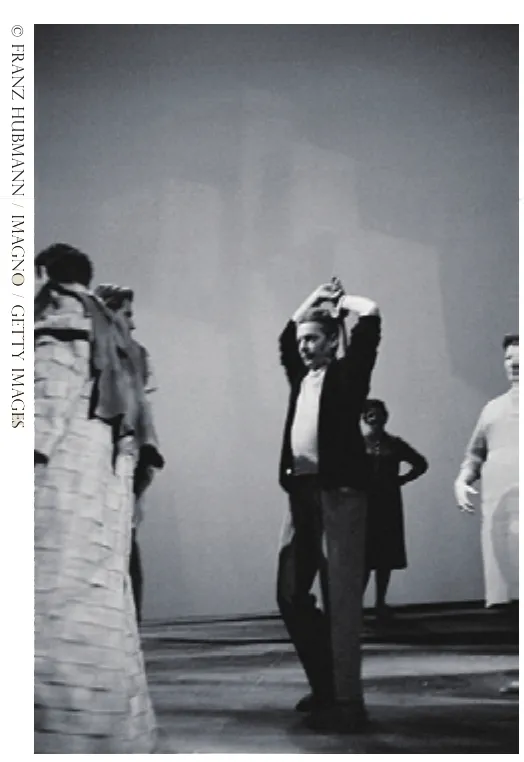

左:1956年卡拉扬在维也纳歌剧院

右:1958年,卡拉扬在维也纳歌剧院的《指环》排练中

首演的前一天,饰演齐格琳德的阿瑟(Aase Nordmo Løvberg,1923~2013,挪威女高音)像平常一样与我一起吃饭。在斯德哥尔摩歌剧院的时候,阿瑟与我就是好朋友。她似乎非常焦躁不安,对每件小事都抱怨不停。我并没有太在意,因为她看起来状态不错。我以为她只是对首演感到紧张,这场演出一直让她纠结。第二天,当我翻开报纸,才明白她情绪失常的原因。维也纳的记者披露了这样一条消息:卡拉扬强迫阿瑟宣布自己生病,赖萨尼克(Leonie Rysanek,1926~1998,奥地利女高音)将顶替她的角色。

在媒体的压力下,阿瑟确认她被勒令取消演出。我到现在还弄不明白,为什么阿瑟和她美妙的声音被如此残忍地搁置了。整个事情肯定出于某种误会。

卡拉扬不是那种“一对一”的导师,他从来不会谈论角色的诠释问题,你只要找到聚光灯并控制好自己的表演就足够了。私下里,卡拉扬是个很庄重的人,举止优雅,但当他来到舞台上做示范动作的时候,就会变得非常奇葩。他昂首阔步,好像鸡舍里的一只公鸡,撅着屁股,脑袋伸向天空。我承认,这样粗鲁的描述与传奇的卡拉扬格格不入,但他恰恰就是这个样子。

在与不同类型的舞台导演合作以及执行导演指令上,阿瑟缺乏经验。她对卡拉扬举动的理解过于刻板。很有可能是卡拉扬看到阿瑟的模仿,认为自己被人取笑了——这或许可以解释为什么他将阿瑟除名。因病取消演出是个好借口——总好过让歌手与一场闹剧纠缠在一起。

OUTLINE / Expectations were spiralling about Karajan not only conducting but also serving as opera director. In Vienna, Nilsson had already sung at least ten of her roles in productions where she had little or no rehearsal. But with Karajan it did not go as Nilsson thought it would.

尼尔森与挪威女高音阿瑟

从媒体报道的震惊中缓过神之后,我叫上阿瑟,她很痛苦。我努力让阿瑟振作起来,建议她应该在首演时露面,让所有人看到她没有生病,情绪很好。阿瑟认为这是个好主意。她拿上我的免费票,坐在第三排,就在指挥家的身后。

1957年3月23日是个伟大的夜晚,这次演出,卡拉扬聚集起一套精彩绝伦的阵容。观众席上坐满了维也纳最杰出的市民,我们这些歌唱家也努力超越自己。卡拉扬奉献出一种水晶般清澈的乐谱解读,他的快速节奏充满了戏剧性与兴奋感。我坐在自己的化妆间,准备着第二幕的出场。通过扬声器聆听的第一幕里,乐队营造出的席卷洪丁小屋的可怕暴风雨是多么的精彩!尽管化妆室里很暖和,乐手们掀起的狂飙,还是让我打了个寒战。

第二幕开始的时候,我必须站在事先画好的方格里,否则我就会在完全黑暗的地方唱起“Hojotoho”。歌手必须自己寻找灯光,而不是灯光跟随歌手。说真的,我们都成了灯光师。演出过程中,乐队首席一次又一次把电话递给卡拉扬,这样他才能与电工取得联系。自始至终,卡拉扬不知疲倦地、精确地挥舞着指挥棒,很难被人发现他同时在接电话。

首演获得了巨大成功,好评如潮。有人说,指挥家肯定根据我的嗓音调整了乐队的音量,因为其他人的声音有时会被淹没。

3天后,《女武神》又演了一场,并在6月的音乐节再次推出。

***

因为我将大部分秋季演出季的时间留给了北美和南美洲,因此整个12月我都在维也纳国家歌剧院演出。《齐格弗里德》被列入演出季中。因为在这部戏里布伦希尔德这个角色的戏份相对较轻,排练期间,我还能出演自己其他剧目中的保留角色。

我很高兴,扮演齐格弗里德的沃尔夫冈·温德加森,是一个非常有乐感、精通瓦格纳的歌手。这一次,卡拉扬提供了多次排练。我尤其记得排演最后的二重唱时,我和温德加森用准确的节拍跑向对方,以便在C大调和弦中完美地投入对方的怀抱。卡拉扬要求做上述动作时,我们要移动得慢一些,指尖第一次接触时,我们给出的反应应该是电流穿过全身。但不管如何排练,温德加森总是没有“来电”的感觉。

卡拉扬不耐烦地对温德加森说:“你走开,我来充当齐格弗里德……”

当卡拉扬用他的指尖碰到我的时候,很自信地问道:“你现在有感觉了吗?你感觉到了什么没有?”我的内心左右为难。如果我说:“哦,是的!”我就会贬低温德加森的男人魅力,当然,那么做我会得到卡拉扬一辈子的宠爱。但我还是决定坚持真理,遗憾地摇了摇头。对自己的性别魅力非常有自信的卡拉扬,把这一切归咎于瑞典人的冷血。我接着提议,他来取代我的位置,与温德加森一起演出这一幕。但这个建议卡拉扬并不感兴趣,他没有落入这个陷阱。

卡拉扬还有另一个想法。布伦希尔德昏睡多年后因为齐格弗里德的亲吻醒来,她的动作应该是很慢的,一点一点从半睡半醒中站起来,身体依然僵硬。我觉得这是个好主意,就按他的设想来演。我们在台上排练了这一幕,卡拉扬坐在观众席中看。排练之后,他来到化妆间,惊讶地问我:“你是怎样做到的?”我疑惑地站在那里,不明白他是什么意思。“你是怎样能够脚不离地,又不使用双手,就从躺下的位置上站起来的呢?”

这位身体矫健的大师躺到地板上,想要立刻实践一下这一“策略”,但是无法做到。我忘记告诉他:当舞台很平、地板又倾斜到一定角度时,就没有太大困难了。

对于维也纳的瓦格纳迷们来说,12月23日《齐格弗里德》的首演成为一件非常好的圣诞礼品。赫伯特·施耐德在《新信使报》(Neuem Kurier

)上写道:声音上和形象上看,比尔吉特·尼尔森完全符合人们所期待的布伦希尔德。一个拥有完美声乐之力的戏剧女高音,她将让所有的人如痴如醉地说:“曾经有这样一个……”众望所归,大家都希望下一次演出《齐格弗里德》时再次聘请她。她壮丽的舞台形象,还有表情的深度,确保了她在顶级剧院成功的地位……

四个小时的节日氛围,汇集成剧终的掌声风暴,向歌唱家,向创作者,以及演出背后的灵魂人物,赫伯特·冯·卡拉扬。

我们第二次在维也纳欢度圣诞节,12月26日和27日,分别演出了《女武神》和《齐格弗里德》。我已经赢得了一大批朋友和粉丝,他们为了营造独特的圣诞节氛围,为我准备了不止一棵,而是两棵圣诞树。

尼尔森与朱塞佩·斯苔芳诺

1958年4月,维也纳国家歌剧院全员——歌手、指挥和乐队,在米兰斯卡拉剧院演出了《女武神》,我第一次在斯卡拉登台,这里唤醒了我更多的欲望。8个月后,我在那里的演出季开幕演出中出演了图兰朵。

***

1958年4月,维也纳,威尔第《假面舞会》的新制作正在策划中,我将出演剧中的阿梅莉亚,过去我从未唱过这个角色。除了菲岱里奥、《伊多梅纽》中的埃莱克特拉,以及现在的《假面舞会》外,其他所有的角色,我都在斯德哥尔摩首演过。现在,该是在未知的领域里接受考验的时候了,这意味着,与最著名的意大利男高音朱塞佩·斯苔芳诺,合作演出一个意大利角色。那是个精彩的夜晚。约瑟夫·吉伦(指挥家迈克尔·吉伦的父亲)担任舞台导演,伊塔·马克西莫纳设计了美轮美奂的舞台布景。

首先,我对如何与朱塞佩·斯苔芳诺合作很有兴趣。在《假面舞会》的排练期间,我们在《阿依达》和《托斯卡》演出中一起登台。在一个星期之前,我才听了他与其他女高音合作的《托斯卡》,并目睹了一些不可思议的事情。在爱情场景当中,他显然不愿意与他可爱的“托斯卡”有任何的身体接触。我对他的做法愤愤不平。演出后回家的路上,我思考着自己两天后与他合作《托斯卡》时,该如何做动作。那有可能成为“遥远的爱情”!但是事实证明我的想法太傻了!那是一个让任何一位“托斯卡”都无法抗拒的热情似火的“卡瓦拉多西”。他给予了我很多亲吻和拥抱,有时让我几乎发不出声音来。他们说,大牌明星总是喜怒无常。

几天后,皮波(Pippo,斯苔芳诺的绰号)和我将要演出《阿依达》。这让我彻夜难眠,不是因为皮波,而是因为指挥家——卡拉扬。因为我们以前都没有与他合作过《阿依达》,仅仅与大师在钢琴前有一次简短的音乐排练。我按照乐谱的节奏开始独唱后,他立即打断我,“太快了!速度要慢一倍”。整个排练中他一直在使用这种慢节奏。那一夜我都在担心,该如何用这样的极慢节奏来唱阿依达。

演出当晚,我又紧张又焦虑。出场的时候,我真的感觉膝盖在发抖,在阿加特首演之后,我就不再有这样的体验了。在开唱之前,我深吸一口气,几乎深达脚趾,希望能够用慢节奏顺利通过这个长长的乐句。但我还没唱出第一句唱词,卡拉扬就比我快了两个小节!以前我从来没有,后来也没有用如此快的速度唱过阿依达。

卡拉扬经常前后矛盾。在一场演出中,他经常使用与排练时完全不同的方式进行处理。他多次宣称歌手们声音太大。“轻一点,轻一点!与我合作,你不需要唱得声音这样大,我将跟随着你。”如果歌手听从了他的话,演出中观众们则听不见他们的声音。演出时,卡拉扬的声音的确很大。他甚至用自己的“嘹亮演奏”获得了追随者,很多指挥家乐于此道——他们从来不去考虑大号的歌手越来越少,特别在瓦格纳剧中,角色都让更轻的嗓音占据了。

我们曾经讨论过声音的浓淡与色调问题,实际上那更像是一场独角戏,而不是一场讨论。因为没人有胆量敢质疑卡拉扬的想法。讨论到最后,我斗胆问了一个问题,但是记不得到底是怎样提出的。只记得卡拉扬武断地回应:“你,根本就不会轻声演唱。”我回答说:“我当然会,只要乐队能够轻声演奏。”当下,我的一些同事立刻用笑声试图缓解当时的紧张气氛。

卡拉扬有典型的疑心病。他坚信自己随时会在某天死去,要求自己的医生每次演出时都要在场。在《众神的黄昏》的演出中,我患了胆囊炎。卡拉扬非常通情达理,派他的医生到我这儿来。医生为我注射,让我可以完成演出。第二天,我去看医生,去得很准时。医生没有为我检查,大多数时间在和我谈论我的职业。他询问我在演出前为了进入状态,会吃什么。我说自己什么也不吃。我的观点是:只有生病的时候才吃药。这位医生推荐了一些可以安定神经、能够让人更好地集中精力的药物。也就是说,我的头脑可以更清醒。他为我写下了这些“特效药”的处方。处方并不大,只在我的手提包里占了很小的空间,但它就像火一样在燃烧。当我走出门,一看到废纸篓,就把它扔了。

希腊指挥大师迪米特里·米特罗普洛斯

我不知道在这种情况下还有谁能拒绝医生的建议,不去往歌手所向往的境界:没有紧张,思维敏捷,百分百的艺术专注!如果我堕落到这种神奇的“药物”当中,很难想象自己会成为什么样子。幸运的是,我的本能与理智,让我避开了这位贪婪的无良医生。

《假面舞会》的排练平安无事。每一天我都感觉对自己的新角色更有信心。朱塞佩·斯苔芳诺拥有特殊的美妙嗓音,听众几乎无法不被感动。他真的拥有催泪的声音,却让人无须过度的悲伤。我们还有一位可以让意大利音乐线条闪亮的指挥家,那就是出生在希腊的大师迪米特里·米特罗普洛斯(Dimitri Mitropoulos)。 他是位淳朴内敛之人,却是一位非凡的指挥!我从来没有看到他使用乐谱, 即使在排练中也是如此, 不像那些号称凭记忆指挥的人, 排练时总要使用乐谱。 他的 《托斯卡》,有人说,那是一场令维也纳难忘的演出。

《假面舞会》的首演,那是多好的声乐叙述,多好的音乐!与米特罗普洛斯和优秀意大利歌手的演出,一直保留在我的记忆中。所有的评论都是炽热的,对于我的轻声演唱所获得的表扬,让我特别高兴。维也纳人特别喜爱细微的表情变化。他们认为:我的演出有一天会成为传奇,我是有史以来最伟大的歌剧明星玛利亚·杰里扎(Maria Jeritza)的继承人。未来看起来非常美好,活着真是太棒了!