区域差异视角下两化融合发展演进趋势

2019-01-13师丽娟马冬妍高欣东

师丽娟 马冬妍 高欣东

[摘 要] 深入推进信息化和工业化融合是我国应对全球范围内新一轮科技革命和产业变革的历史抉择。国家工业信息安全发展研究中心长期跟踪研究我国制造业企业两化融合发展,依据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013),通过对全国近13万家样本企业展开两化融合水平评估,揭示出我国不同经济区的两化融合发展现状与特征。近年来,我国两化融合发展水平稳步提升,但是两化融合发展水平区域差异显著,东部区域两化融合发展水平显著高于其他区域,西部区域内的两化融合发展不平衡性加剧。

[关键词] 两化融合;区域差异;评估体系;评估规范

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 23. 051

[中图分类号] F403 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194(2019)23- 0117- 04

0 引 言

当前,面对复杂的国际形势与挑战,我国正迅速结合自身发展优势,聚焦发展重点,加强战略总体布局,着力打造新型环境下的国家制造业竞争新优势。我国积极培育经济发展新动能,探索发展新路径,党的十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”,两化融合成为新形势下经济创新发展的重要突破口。当前,两化融合正各省市、区域、行业、企业全力推进,对推动企业发展的质量变革、效率变革和动力变革意义重大。为进一步提升我国两化融合发展水平,工信部面向全国全面开展企业两化融合评估诊断和对标引导工作,国家工业信息安全发展研究中心作为重要支撑单位,持续量化跟踪我国两化融合发展水平和发展进程,客观描绘两化融合发展全景,為有关部门的精准施策、精准服务提供科学依据。

两化融合发展研究主要集中在政策研究、指标体系研究、发展水平研究等方面。周剑 等[1]从水平与能力评估、效能与效益评估两方面,以及产品、企业管理、价值链三个维度提出制造业两化融合评估框架,基于两化融合评估指标体系的构建原则,构建形成不同行业通用的评估指标体系。杨萌 等[2]运用熵权模糊法对新疆区域两化融合发展水平进行评价研究。张新[3]基于山东省17个城市面板数据分析两化融合对区域创新的非线性影响。许轶旻 等[4]对江苏省企业信息化与工业化融合影响因素研究。也有部分学者尝试从区域差异视角在全国范围内展开两化融合水平研究,黄体鸿 等[5]运用主成分方法对我国各区域两化融合水平进行了评估,得出信息化程度由高到低依次是中国东部,中部,东北,西部。张亚斌 等[6]发现,中国工业化与信息化融合环境正趋于改善但提升速度较慢,且东、中、西部融合环境水平呈纺锤形区域差异化分布。张辽[7]提出制造业两化融合水平总体东部高,中西部低,且中东西的时空分异特征十分明显。这些研究主要基于宏观数据构建的测评指标体系,本文基于全国13万家企业在中国两化融合服务平台填报的测评数据,在《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013)指引下,跟踪评估我国两化融合发展水平,对我国四大经济区域的两化融合发展水平进行分析,研究了两化融合发展水平的区域差异,并给出近几年不同经济区域的两化融合发展差异演进趋势。

1 企业两化融合评估框架

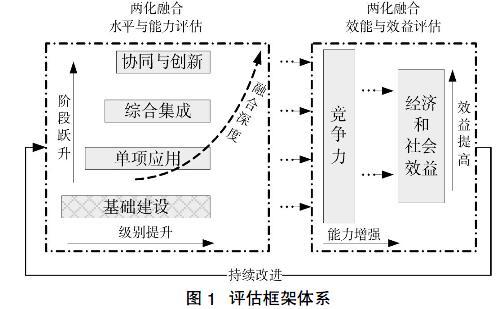

《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013)于2013年9月正式发布,自2014年5月正式实施,是我国针对两化融合的首个体系类国家标准。依据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013),企业两化融合评估框架的理论基础可以概括为:六个视角、三条主线和四个阶段。企业两化融合评估框架包括水平与能力评估、效能与效益评估两个部分。水平与能力评估包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等四个主要评估方面;效能与效益评估包括竞争力、经济和社会效益等两个主要评估方面,如图1所示。

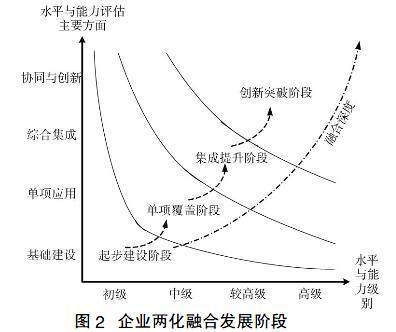

单项应用、综合集成、协同与创新三个一级指标的评估内容主要从产品、企业管理、价值链三个维度展开。企业两化融合发展可分为四个阶段:起步建设阶段、单项覆盖阶段、集成提升阶段和创新突破阶段,可共同表征企业两化融合不断跃升的阶段特征和内涵,如图2所示。

2 两化融合发展现状

2.1 两化融合发展水平稳步提升

2018年,我国两化融合发展水平53.0,继续保持良好发展势头,发展水平增速为2.3%。我国经济发展已步入新常态,工业增长正从高速转向中高速,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展方式正从规模速度型转向质量效率型,发展动力正从要素驱动转向创新驱动。在新型环境下培育不同技术条件和市场环境下的新型能力,稳步推进企业两化融合发展,是产业升级的必由之路。2018年,全国两化融合发展水平为53.0,较2017年同比增长2.3%。从增速变化来看,经过2016、2017年的短期调整,全国两化融合发展水平增速正在稳步回升,两化融合发展水平总体保持稳定增长趋势,如图3所示。

2.2 两化融合阶段发展演进情况

经过多年发展,我国两化融合发展进程逐步加深,两化融合成效愈发突显,企业整体向中高级阶段加速迈进。至2018年,起步建设阶段的企业比例较2012年(65.0%)减少了一半以上,实现综合集成的企业比例翻了一番,由2012年的10.9%上升至2018年的22.4%,整体来看,经过几年的发展,我国企业正整体向中高级阶段加速迈进,已经具备两化融合深度应用的坚实基础,但不可否认的是大部分企业突破综合集成的瓶颈仍然存在。具体如图4所示。

3 区域差异视角下两化融合发展

3.1 省市两化融合发展水平分布特征

基于各省样本企业测算出省市两化融合发展水平,省市两化融合发展水平呈偏态M型分布,左偏态势明显。我国两化融合水平在各省市间发展不均衡,处于两端省市较多,处于中间的省份较少,低水平省份多于高水平省份,发挥引领示范作用的省份较少,如图5所示。

3.2 不同经济区域两化融合发展现状

近年来,两化融合发展水平评估结果显示,我国两化融合发展在四大经济区域间存在区域差异。东部区域两化融合发展水平高于其他区域。2016-2017年,除河北与四川,东部区域其他八省两化融合水平都处于50以上,2018年,河北两化融合水平达51.1,东部十省除四川外均超过50。在其他区域中,处于东北区域的辽宁、处于西部的四川、重庆水平相对较高,辽宁在2018年达到51.2,四川与重庆在2017年分别达50.8与53.8,2018年取得较快增长,具体见表1。

注:-为当年样本量不足省份

3.3 不同经济区域两化融合发展差异

为探究不同经济区域的两化融合发展水平是否存在统计差异,对不同经济区域下省市两化融合发展水平做方差分析,具体见表。方差分析结果显示,P-value为0.000 5,不同经济区域的两化融合发展水平没有差异的原假设被拒绝,我国两化融合发展存在极显著的区域差异,见表2。

为进一步明确不同经济区域两化融合发展的两两差异,本文对数据进行Bonferroni T校正检验,结果见表3。在多重比较中, bonferroni是以t分布作为检验分布的,因为多重检验中,显著性检验的小概率原则不再适用,bonferroni通过分组数与多重比较次数对小概率的校正,控制了第一类错误概率在小概率范围内。Bonferroni T校正检验结果显示,东部经济区与其他经济区域的两化融合水平存在显著差异,在0.05显著性水平下,东部两化融合水平分别比中部、西部高出6.89、和9.42,在0.1显著性水平下,东部两化融合水平比东北高7.97。中部、东北、西部两化融合水平没有显著的区域差异。

对于区域内部差异度的表示,选择用无量纲的变异系数反应。表4为我国四大经济区域2016-2018年的变异系数,结果显示,与2016年相比,东部、中部、东北的不均衡性有所下降,西部省份之间的差异度较快增长,主要受西部川渝在近年两化融合水平迅速提升影响。

4 结 语

由于不同区域的基础设施、两化融合推进力度、企业参与积极性等因素影响,我国两化融合发展一直存在区域间的不平衡问题。在东部经济区,由于企业质量、信息化基础设施、管理模式等较为先进,东部两化融合发展水平显著高于其他区域,而中部、东北、西部区域差异不显著。随着两化融合工作的深入推进、优秀企业的示范带动、技术扩散,近年来,部分西部省份两化融合水平暂露头角。贵州、四川、重庆等西部一些省市参与两化融合评估诊断的企业数量快速增长,这些省份积极加强基础建设、提升数字化水平,两化融合水平快速增长,进一步加剧西部区域内两化融合发展的不平衡性。今后相关部门在两化融合推进工作中,应重点倾向于西部省份,一方面加强对西部省份的政策支持力度,另一方面,引导东部两化融合发展先进省份对西部省份的辐射带动作用,促进不同区域两化融合发展的均衡发展,助力我国经济发展的转型升级。

主要参考文献

[1]周剑,陈杰.制造业企业两化融合评估指标体系构建[J].计算机集成制造系统,2013,19(9):2251-2263.

[2]杨萌,袁逸萍,李明,等.基于熵权模糊法的新疆区域两化融合发展水平评价研究[J].新疆大学学报:自然科学版,2017,34(4):488-492.

[3]张新,郭昊,徐德英,张戈.两化融合对区域创新的门槛效应——基于山东省的面板数据分析[J].山东财经大学报,2019,31(2):43-51.

[4]许轶旻,孙建军.江苏省企业信息化与工业化融合影响因素及证实研究[J].情报科学,2013,31(5):108-112.

[5]黄体鸿,侯仁勇,陈天笑.我国两化融合水平区域差异分析[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(5):787-790.

[6]张亚斌,金培振,艾洪山.中国工业化与信息化融合环境的综合评价及分析——基于东中西部三大区域的测度与比较[J].财经研究,2012,38(8):96-108.

[7]張辽,王俊杰.中国制造业两化融合水平测度及其收敛趋向分析——基于工业信息化与信息化视角[J].中国科技论坛,2018(5):32-40.