巨星陨落 光辉犹存

——追思韩礼德先生的高尚品德与划时代贡献

2019-01-12任绍曾

任绍曾

(浙江大学 外国语言文化与国际交流学院,浙江 杭州 310058)

韩礼德(M.A.K.Halliday)因病医治无效于2018年4月15日在澳大利亚仙逝,在他93岁寿辰一天之后与世长辞。噩耗传来,心头一震,心情沉重,深感悲切。他的去世意味着世界失去了一位历史巨人,而功能语言学界失去了一代宗师!我没有胡壮麟、方琰、朱永生、张德禄、龙日金等学者那样的荣幸,得到韩礼德的直接指导和谆谆教诲,从而获得真传。但是按照《杨绛妙说“读书”》一文中杨绛先生对读书的隐喻解释,读书就是读者登堂入室,向作者请教。从这个意义上讲,我也是韩礼德的学生,时时在向他请教,并得到满意的解答,所以也勉强可以算a student of Halliday。他的去世对我来说是失去了自己所敬仰的因势利导、谆谆教导的老师。我首次与韩礼德见面是在1983年,当时他在上海外国语学院讲学,讲座后有幸与他个别交谈并向他请教。随后的35年中,我又有多次机会与韩礼德见面,得到他的言传身教,受益匪浅,但更多的时候是研读他的著作,理解他的学术思想,试着应用他的理论解决实际问题,研究中碰到困难,也总是向他请教,而且总能得到完满的解答。读他的书,我总感受到开卷有益,温故而知新。是韩礼德帮助我认识了语言世界的奥秘,了解了人们在不同的环境中为什么能用语言交流做事;是他引导我真正从句子语法进入到话语分析。35年来我深切感受到他的人格魅力和他的理论力量,如今他驾鹤西去,令人扼腕,但他的音容笑貌,他那和蔼可亲、平易近人、助人为乐的风范仍历历在目。当中国功能语言学研究会秘书长杨炳钧教授嘱我撰文纪念时,我回答道,我确有话要说,我情不自禁地想表达对韩礼德的崇敬之心和感激之情。

一、高尚品德

我的学术生涯始于英语语法,在葛传槼先生的指导下研读叶斯柏森(O.Jespersen)的语法著作,也对英语中的语法问题有所探讨,如“英语双重谓语”“英语谓语中的v-ing词”等等,但是随着时间的推移和工作的深入,常常感到局限在句子的范围里许多语法现象难以解释,如时态、语态的应用,名词的数,代词的选择等等。我试图寻找出路,在各种语言学理论中寻求解答,也读了些书,包括1972年夸克(R.Quirk)等人编写的A Grammar of Contemporary English,1970年莱昂斯 (J.Lyons)编著的New Horizons in Linguistics。前者的编写原则是博采众长,有些地方采用了功能的解释,第14章是“Focus,Theme and Emphasis”,读来颇有新意;后者收录了韩礼德(1970)的Language Structure and Language Function,从这里我知道了三大元功能,虽然书读完后满页记号、下划线,但结果是似懂非懂。后来我的一位好友吕建中从康奈尔大学学成回国,送了我几本书,其中有韩礼德(1973)的著作Explorations inthe Functions of Language,读后对语言功能多了一点了解,但功能的理论如何应用于句子语言分析还是不得而知。就是在这种情况下听说韩礼德在上海讲学,于是我就赶到上海,希望能有所获。我渴望直接向韩礼德请教,于是找老朋友、上外当时的外语系系主任张月祥教授帮忙。他应我的要求,在与韩礼德商量之后安排我跟他在一间教室见面。由于我的疏忽,竟然连水也没有为他准备,而他刚讲完课就跟我和我的两个研究生围绕我们提出的功能与语篇等问题滔滔不绝地谈了一个多小时,令我十分感动。韩礼德给我的第一印象是他是一位学识渊博、和蔼可亲、乐于助人的谦谦君子,没有一丝一毫学术权威的架子。我的研究生也提了些问题,其中一个还引起了韩礼德的注意,他居然在朱永生教授学成回国的时候还嘱其打听这个学生,事实上,这个学生已转攻计算机科学,后来成绩斐然,从这件小事可见韩礼德的识才爱才。

数年之后,与韩礼德在苏州大学承办的第二届功能语言学研讨会上重逢,我参加这次会议的目的就是要解决如何从语篇出发研究句子以及如何研究超句的语篇,这次我还带了十几个研究生到会。这次会上,韩礼德高屋建瓴地对系统功能语言学的要义作了全面阐述,指出语言科学是意义科学,既不同于自然科学,也不同于社会科学,具有它自己的特点,等等。他所讲的内容正好解决了我寻求解决的问题,比如,语法在语言中的核心地位;语言是多层次的,他们之间具有体现关系;研究语法是研究语法如何体现语义,等等。我在会上就我寻求解决的问题发了言,并很高兴地说我的问题已找到解决的门径。从此我与系统功能语言学结缘,深感喜悦与感激,所以欣然应诺当时的杭州大学外语系将承办第三届功能语言学研讨会。有一个细节给我留下了深刻印象:参加这次研讨会的人并不是很多,大家围着若干写字台拼起来的一张“条桌”就坐,韩礼德坐在我的对面,只见他手里拿着一杯茶,不时用一支铅笔搅动茶水,当时我很诧异,他会不会以为杯子里是咖啡因而习惯性地搅拌着,思忖一番后我感觉一定是水不够开,茶叶漂在上面,他用铅笔搅动想让茶叶下沉。这个细节表明韩礼德非常随和,作为远道而来的嘉宾他非但没有要求提供咖啡,就连一杯水不够热、茶叶也未泡开的茶他也毫不在意。这次研讨会对与我同行的同事顾明华、马博森老师,以及聂龙、桂林等研究生而言也是一次求经之旅,大家都感到收获很大,非常开心。

三年之后,我参加了由北大外文系主办的第十五届国际功能语言学大会,又有机会见到了韩礼德。这次会议的召开意味着系统功能语言学由于开拓者们的努力在中国已得到初步传播。王宗炎先生曾指出,胡壮麟教授“作为系统功能语法的传播者,非常成功”。这次会议的召开胡壮麟教授功不可没,会上我被安排在分会场发言。那天下午,当我走进会场,见到韩礼德在座,我又惊又喜,心想他怎么会屈尊来听我讲叶斯柏森的功能观,心中不免忐忑。我用韩礼德的功能学术思想分析叶氏的功能理论,在发言中谈到叶氏完全赞同马里诺夫斯基(B.Malinowski)的语境理论。这一点引起了他的兴趣,大概是因为韩礼德的老师弗斯(J.R.Firth)的语境理论得益于马里诺夫斯基,但他可能没有想到丹麦的叶斯柏森也会持同样的观点。我发言之后,韩礼德便与我就此聊了起来。他问我叶氏在什么书里表达了这一观点,我告诉他是在《从语言学的角度论人类、民族和个人》(Mankind,Nation and Individual from a Linguistic Point of View,1925)这本书中。不料韩礼德说此书他没有读过。叶氏曾引用乔叟(G.Chaucer)的话说过,他对语言的看法散见于诸多著作之中,就在这本书里,他充分肯定了马里诺夫斯基的语境理论。这本书并非是叶氏的主要论著,韩礼德没有看过完全可以理解。但是作为系统功能语言学的创建人、世界著名的语言学家在学生辈的人面前,坦然承认却是一件了不起的事情,显示了他诚实和谦虚的学者精神:知之为知之,不知为不知。这对我是一次难忘的教育。

两年之后,我应聘赴澳门大学任教,不久即萌发了召开国际话语分析研讨会的打算,目的既是为了推动全国话语分析研究,也是为了加强澳门大学的学术研究。我的想法得到澳门大学同事郭奕勤老师的全力支持。她曾参加功能语法、话语分析研讨会,对话语分析颇有兴趣,当时正在应用韩礼德理论分析赛珍珠的作品,于是我们即着手准备研讨会,此举得到了学院的支持和学校领导的批准。与此同时,我们联系了清华大学的方琰教授,提出此次研讨会由澳门大学与清华大学共同举办的建议,得到方老师的充分理解与支持。1997年10月,研讨会在澳门大学顺利举行。我们向韩礼德与哈桑(R.Hasan)先生发出了邀请,当时韩礼德已年过七十,工作繁忙,但他一如既往地支持中国学人的活动,接受了我们的邀请,准时到会。研讨会的主题是“语法与语篇”,韩礼德针对主题作了主旨发言,题目是“语篇的语法基础”(On the Grammatical Foundations of Discourse)。他指出语法和语篇有三个方面的问题要解决,如语法单位是如何内在地加以组织从而成为语篇“整体”的“部分”,并对每一个问题都作了深入的阐述,从理论上揭示了语法和语篇的关系,对话语分析具有重大的指导意义。

在这三天的会议过程中,韩礼德给我留下了极其深刻的印象。会议的第二天韩礼德亲笔签名送了我他的近作Computing Meanings:Some Reflections on Past Experience and Present Prospects,同时还送了我由他、马西森(C.M.I.M.Matthiessen)和卡发瑞(A.Caffarel)最近编纂的系统功能语言学的精选目录,共85页。我领会到韩礼德的苦心,他是在引导我进一步学习,我心怀感激。

当我拿到韩礼德的发言稿时,我发现在他论文的参考书目中竟然引用了我1992年在《外国语》发表的文章 《语境在叙事语篇中的语言体现》(The Linguistic Realization of Context in Narrative Discourse),这使我感到意外。在这篇文章里我试图用韩礼德的语境理论分析《夜幕下的大军》中的片段,个人以为并不值得他引用。我意识到这是韩礼德的良苦用心,他以此来肯定我的研究方向,鼓励我继续认真学习功能理论,令我十分感动。

韩礼德的乐于助人,不限于系统功能学派内部,也不限于他的学生。应邀出席这次会议的程雨民先生在大会上作了题为“Morpheme-based Syntax of Chinese”的发言。据我所知,程先生对此已作了比较深入的研究并在《暨南大学华文学院学报》上发表了他的基本观点,得到学界好评。程先生利用这次机会向对汉语语素有研究的韩礼德请教,韩礼德充分肯定了他并建议他尽快成书。2003年,《汉语字基语法——语素层造句的理论和实践》由复旦大学出版社作为 “复旦学人文库”的一本出版。程先生(2003:1)在该书的“绪论”中说因为“领域生疏而有所顾忌”,韩礼德的充分肯定解除了他的疑虑,增强了他的理论自信,因而敢独辟蹊径。在程雨民先生85岁诞辰学术思想研讨会上,潘文国教授指出程先生的路子是中国学者从事外国语言学研究的正道。这足以说明韩礼德对学术思想的敏锐和对学术路子的正确判断。

这次研讨会澳门大学尽了地主之谊,接待了四方贵客。没有想到的是韩礼德竟然要回请研讨会的工作人员,他熟悉“来而不往非礼也”的中国古训,坚持要请,我们无法拒绝。席间韩礼德谈笑风生,端庄中不失亲和与幽默。语言研究基于观察,像韩礼德这样的语言大师对语言具有极其敏锐的观察能力,他对复杂纷繁的语言系统的描述,对语言习得的研究等无一不是建立在对实际语言观察的基础之上。席间他听到操粤语的服务员讲话,就很自然地谈到粤语“五”的发音演变,并逐一发音演示,令众人佩服不已。宴请接近尾声,韩礼德索要账单,随后只见他掏出计算器计算了一番,即向马西森、弗里斯(Peter Fries)报了一个数字,他们也便立即掏腰包付账。原来是他们几位共同回请,韩礼德显然是为了让这几位与会国外学者有表示谢意的机会。

两年后的1999年,我又有机会在复旦大学召开的研讨会上见到韩礼德。对于这次研讨会他一如既往地全力支持,无需赘述。我想谈的是研讨会之后韩礼德专程到杭州拜访他的老同学。事情是这样的:参加这次研讨会的黄会健教授来自浙江工业大学外语学院,而外语学院有一位资深教授,大名是钱淞生。这位钱先生半个世纪前是王力的研究生,是韩礼德的同门同学,读书时两人睡上下铺,交往甚密。当黄会健教授把钱先生的信息告诉韩礼德时,他十分欣喜,决定立即赴杭探望。这表明韩礼德重视友谊,很念旧情,十分珍惜与钱先生的友情。韩礼德急于与老同学见面,临时决定,就马上成行,以致黄会健教授都来不及事先通知钱先生,结果当他在马西森陪同下赶到杭州时才发现这位老先生已到美国探亲去了。这样一来就给了我们在杭州的几位一个大好机会来招待他与他的门生,并向他们学习。那天傍晚,我和俞东明教授到火车站迎接,随即请他们到楼外楼进餐。韩礼德对叫花鸡颇为喜欢,赞不绝口,但是他点的广东家常菜苦瓜楼外楼已经没有,只能抱歉,但他毫不介意。这次接待皆由黄会健教授张罗,他安排他们住在杭州大厦。晚饭后,韩礼德有散步的习惯,我们就陪同他从楼外楼一直步行到湖滨一公园,路程有3公里多,他虽年过七十,体力却不错,我们都为他感到高兴。次日我们又在玉泉聚会,请两位贵客在山外山餐馆就餐,并留影纪念。这次我们看到了日常生活中的韩礼德,他还是那样亲善、随和,善解人意、平易近人。在与韩礼德的交谈中各人皆有收获,好学的李战子教授还与马西森聊天并向他请教。最后,由马博森教授送他们到火车站登车返沪。这一切回想起来,宛如昨日。

时隔数年,我又和韩礼德在厦门大学重逢,那是2008年盛夏的第十一届语篇分析研讨会。会上杨信彰教授安排我作大会发言。我发言的题目是“关注中心和基本主题”,我试图用切夫(Chafe 1994)基于意识的认知理论界定介于小句和段落之间的语篇单位。由于意识是什么,意识如何起作用在心理学和语言学里都还没有得到完满的解决,所以发言时,心里多少有点忐忑。当时,韩礼德坐在前排,全神贯注地听我发言。由于我有些怵场,时不时会看他一眼,只见他面带微笑,不时微微点头,这让我放松了不少。我感受到韩礼德对我的无言支持,这坚定了我将功能与认知结合的探索。此次研讨会浙江与会的人比往常多,不仅俞东明、马博森、黄会健、杨坚定、裘燕萍等教授到会,而且曲政、闻人行教授也来参加。最后一顿晚餐“浙江帮”出于对韩礼德的爱戴与崇敬邀他与我们同桌进餐,他欣然同意。席间大家有说有笑,气氛热烈,共同祝愿韩礼德健康长寿。

我与韩礼德的最后一次联系是在2015年。那一年,他来北京参加在北师大举行的研讨会及以他和哈桑命名的基金会成立大会,而那时恰逢他九十华诞,与会学者为他庆祝生日,我因为家务困难无法脱身前往参加。承方琰教授介绍盛况,我即通过她给韩礼德发了贺信,恭祝他像周有光先生一样享有茶寿。然而,韩礼德并不熟悉周有光先生,据方教授后来告诉我,经她介绍,韩礼德了解了周先生的成就,知道周先生年已过百,仍著书立说,笔耕不辍,他感到异常高兴。这也在我脑海里留下了深刻的印象。

自2018年4月15日以来,我思绪万千,往事不断在脑际浮现,仿佛又回到了与韩礼德相处的情景之中。这些点点滴滴的亲身经历加深了我对韩礼德谦谦君子的第一印象。也许有人会说他具有英国绅士风度,在我看来他更具有几分经中国文化陶冶而养成的“温良恭俭让”的儒雅气质,具有超凡脱俗的风范,与我的导师鲍屡平、葛传槼先生颇为神似。韩礼德的高尚品德不仅表现在为人处世、待人接物上,而且更表现在对待学术分歧和社会荣誉上。

与索绪尔(F.D.Saussure)相比,韩礼德所处的20世纪六七十年代对他创建自己的理论体系非常不利。乔姆斯基(N.Chomsky)的转换生成语法盛行一时,如日中天,不仅流行于世界各地,而且还影响到语言学以外的学科,就连文学评论也大谈“深层结构”,一时间似乎真理都掌握在乔姆斯基一个人的手里。但韩礼德异常冷静,他坚持不懈,以历史罕见的理论勇气完善他的理论体系,很快就提出了“阶与范畴语法”,而且产生了一定影响。他当时的境遇可以从1970年莱昂斯编辑出版的New Horizons in Linguistics看出一些端倪:莱昂斯在这本书中选了多篇生成语言学的论文,但只选了韩礼德的1篇;在“引论”中莱昂斯用5页的篇幅介绍生成语法,而对韩礼德只在讨论语体时在引文出处的括号中提到了他的名字;在参考目录中,乔姆斯基的论著有16项,而韩礼德只有6项。其实,莱昂斯本人的学术思想就可以说明乔姆斯基生成语法影响的深远。尽管莱昂斯博士论文的指导教师是伦敦学派的罗宾斯(R.H.Robins),也得到过同为伦敦学派的阿伦(W.S.Allen)的指导,但在印第安纳大学豪斯霍尔德(E.W.Householder)指导下开展过机器翻译的研究,受到美国语言学传统的较大影响,所以接受乔姆斯基的观点。他的重要论著《语义学》显而易见是基于生成语义学的原则,他写的《乔姆斯基》一书一版再版。即使如此,莱昂斯也不能无视韩礼德的研究成就,在他这本介绍语言学最新发展的著作中还总得有所体现。听说韩礼德曾向乔姆斯基建议进行对话,却遭到乔氏的拒绝,这是由于乔姆斯基傲慢无礼还是缺乏理论自信难以判断。而韩礼德从外人来看却行若无事,处之泰然,在逆境中坚持他的信念,发展他的理论。1985年,韩礼德的重大(seminal)论著An Introduction to Functional Grammar(下文简称IFG)出版,他的理论体系也日臻完善。从中可以看出韩礼德那泰山压顶不弯腰的坚毅品格。

从事语言学研究的人大概都知道不少语言学家获得过较高的荣誉,比如,夸克1985年被授予爵位,被称为Baron Quirk,曾任英国科学院院长(1985—1989);两年之后莱昂斯被授予爵士,后荣获Saras Smith奖章;罗宾斯曾任欧洲语言学会会长、国际语言学家委员会 (International Committee of Linguists)会长;利奇(G.Leech)曾当选英国科学院院士;马丁(J.Martin)1998年当选澳大利亚人文科学院院士,并于2003年获澳大利亚世纪奖章。反观韩礼德,他的荣誉只限于若干国家大学的荣誉博士学位。无论哪个网站,在对韩礼德的评介中都说他具有国际影响(internationally influential),但是无论是韩礼德的祖国英国还是他的久居国澳大利亚对他的成就都不太重视。然而,在我看来,韩礼德对这一切都并不介意,淡泊名利、宁静致远,不为名缰利锁所羁绊。他坚持不懈,努力完善自己的理论体系,比如,在阶与范畴语法中,系统是四个语法范畴(单位、结构、类和系统)之一,具有同等的重要性,但到了IFG阶段先发展为结构、系统并重的结构-系统理论,最后发展成系统为唯一重要范畴的系统理论(Matthiessen & Halliday 2009:9),这赋予他的理论以更强的解释力。到了2008年,他又提出语言中的并协与互补(Halliday 2008b),更加丰富了自己的理论。同时,韩礼德还不遗余力地从事系统功能语言学的推广,他在香港成立了Halliday Center for Intelligent Application of Language Studies,在北京他慷慨解囊以他的捐赠为基础成立了Halliday and Hasan International Fund for Linguistics。开始时,韩礼德把自己的理论定位为appliable linguistics,可能是因为人们对他的理论还未必真正理解,他有些心急,出于无奈,便点出自己理论的精髓所在:系统功能语言学是一种既全面而又强有力的语言模式,正因为其全面而又有力,所以可以应用于解决我们现代社会各种人群应用语言中时时面临的理论问题和实际问题(Halliday 2008a)。经过了近半个世纪的较量,究竟生成语法有力,还是系统功能语法有力,以小见大,从两则会议通知即可窥见一斑:一则是“第四十五届国际系统功能语言学研讨会(ISFC 2018)将于2018年7月在波士顿的波士顿学院举行”(国外的会议通知),系统功能语言学的研讨会开到了乔姆斯基的大门口,这在20世纪六七十年代,甚至八九十年代都是难以想象的;另一则是“2018年将在黑龙江大学举行第十八届系统功能语言学活动周”(国内的会议通知),人们大概还记得黑龙江大学是国内最早介绍和研究乔姆斯基语言理论的基地,非常活跃,听说乔姆斯基还曾亲临指导,如今也兼顾系统功能语言学,实在可喜。

二、历史贡献

韩礼德人如其名,尚礼崇德。苏轼说过:“学术之邪正,视其为人。”为人正,其学术必正。天上地下唯我独尊的人,其理论未必经得起时间的考验。韩礼德的理论为越来越多的人所接受和应用,说明了这种理论的力量。那么这种理论力量从何而来?

哈桑说韩礼德的理论是后索绪尔理论,在我看来这不仅仅是因为韩礼德在时间上处于索绪尔之后,更重要的是韩礼德继承和发展了索绪尔的语言哲学思想,完成了索绪尔的未竟之业。哈桑指出,系统功能语言学的出发点是索绪尔的理论,接受他的符号概念,大体同意他关于语言符号系统的论述,但系统功能语言学超越了索绪尔的理论(Hasan 2013)。她还指出,语言对切实可行的语言学有中心作用,但是没有系统功能语言学的延伸和详尽阐述,语言仍是空泛的(Hasan 2013)。那么,韩礼德是如何超越索绪尔的呢?索绪尔致力于建立语言科学,为此他区分了语言和言语,并首先把语言作为研究对象。关于语言学究竟是怎样一门科学,韩礼德作出了解答。他认为,语言科学不同于自然科学,也不同于社会科学,它具有自身的特点。语言是人的特征之一,具有人的特点。人不是机器,所以语言具有不定性、模糊性、盖然性等特点。韩礼德更明确地指出语言是语义潜势,语言学是研究人们如何利用语言交流意义的科学,是意义的科学,研究语言不能忘记这个基本点。索绪尔提出语言是符号系统,韩礼德则进一步指出语言是社会符号系统,这个符号系统不是记号(signs)的系统,而是语义资源的系统。这个社会符号系统由多层次构成,层次之间存在体现与被体现的关系。索绪尔为确定语言学的研究对象,区分语言和言语。正如叶斯柏森批评的那样,索绪尔区分语言和言语是发现了真理,但同时在二者之间制造了鸿沟 (Jespersen 1925)。语言体系经过后来者的努力已基本构成 (Jespersen 1933;Fries 1952),但这种语言体系始终被割裂,有时甚至是人为地被割裂于言语,或者说割裂于语言使用。是韩礼德的系统功能理论把语言和言语结合起来,把语言研究对象从语言扩大到包括言语在内的所有语言现象。这同样也是索绪尔的本意,他说,语言学的材料首先是由人类语言活动的一切表现构成的(1980:11)。既然语言研究的对象是人类语言的所有现象,那么语言学应该包括语言使用。索绪尔只是为了先把语言体系弄清楚,才提出首先集中研究语言,但语言绝不是语言学的全部内容。索绪尔(1980)曾在《普通语言学教程》第四章说:“在整个语言活动中建立语言科学,我也要勾勒出语言学的全部。”但他没有来得及完成这一使命,这一使命就留给了韩礼德。韩礼德不仅扩大了研究范围,将语言和言语结合起来,而且解释了语言体系如何成为语言使用的准绳(fulcrum),这也是索绪尔的初衷。韩礼德的理论是如何做到这些的呢?索绪尔(1980:Foreword)指出“不是材料先于观点,而是观点决定材料”。韩礼德(1994:xii)也说,是理论决定“事实”。韩礼德对语言的整体观(holistic approach)和功能观(functional approach)决定了他的研究范围和研究内容。Matthiessen & Halliday(2009:8)指出,系统功能语言学是建立在系统思想基础上的研究语境中语言的整体方略。韩礼德(1994:xiii)还说语言为满足人们的需要而演进,其组织服务于这些需要——它不是任意的。语言是构建意义的系统,或者说是意义潜势,这是韩礼德功能观的集中体现,所以他研究语言意义,研究语境中的意义,也就是研究语言使用,研究语篇。韩礼德(1973)指出,功能理论的根本特征就是为解释语言系统提供基础,他又进一步指出,功能理论就是解释语法和语言现象的理论。也就是说,功能理论不仅能解释语言体系,也能解释语言使用。这就将两者结合起来,显示出了语言体系为语言使用提供规则的作用。这里让我们来看一个简单的例子:

(1)John left.

例(1)是一个句子,因为它代表英语的一种抽象句子结构;同时,它又是一个语篇,因为它自身可以用于一定的语境之中,是实际生活中语篇的一部分。如对“John left.Shall we find someone to replace him?”中“John left.”这个句子至少可以有两种分析:

(2)Subject+predicate

(3)Theme+Rheme

(4)Given+New

(2)—(4)三个结构分析有什么区别?(2)告诉我们,这个句子由主语和谓语构成,谓语对主语作了陈述。这是语法分析,没有联系真实世界,仍然停留在语法范围里,是为语言而语言(language in and for itself)的语言研究,没有把我们带进语言的社会行为层面。韩礼德(1994:xvii)曾针对这类分析说,它指向内部而不指向外部,虽对语篇作了明晰的形式分析,但不能为联系情境和文化环境的世界提供基础。莱昂斯(1968:52)指出,某一语言的语篇只能间接地加以描写,而且在当下只能在先前分析该语言句子的基础上非常勉强地加以解释。他(1968:52)又指出,对语言的描写原则上是个两阶段的任务。语言分析是第一阶段,第二阶段是什么,莱昂斯没有交代。事实上,这第二阶段应该是能联系情境和文化环境的理论,能说明语言使用的理论。这种理论在莱昂斯写 《理论语言学导论》(Introduction to Theoretical Linguistics,1968)的时候就已经问世,不过由于他热衷于生成语法而没有注意到,那就是韩礼德的系统功能语言学。现在让我们来看一看另外两个分析,(3)和(4)都是功能分析。系统功能语言学认为小句是功能配置的集合体(configuration),功能分析以小句的功能成分分析小句结构。功能是指概括性意义(generalized meaning),表示所有语言使用的总体目的,所以功能分析的出发点就是意义。系统功能语言学对小句可以作三个方面的功能分析,即及物性、语气和主位分析,这里我们只讲体现语篇功能的主位分析和与之有直接联系的信息分析。(3)用信息结构的已知信息和新信息,(4)用主位结构的主位(信息的出发点)和述位(关于信息出发点所说的话)分析小句,这些功能成分把抽象结构与真实世界联系起来。这两个功能分析告诉我们若干有关真实世界的信息,如分析提示:有一个使用语言的人在场,也就是说话人,是他从已知信息出发发起交际活动,信息就意味着意义,而已知信息是指说话人估计听话人根据情景语境或语言语境已经得知的信息,这就说明还有一位听话人在场,有说话人,有听话人,那这句话就体现了社会交际或人际互动,这就意味着人际关系,意味着语境。新信息是指说话人意欲传达给听话人的信息,所以也提示了人际交流的目的。(3)、(4)与(2)的区别就是:(2)是语言分析,是对语言结构内部的逻辑分析;(3)和(4)是功能分析,是联系意义和语境的分析。这是它们之间的区别,而这一区别来自两种不同语言观的根本区别:一种语言观把语言看作一套规则,一套具体说明结构的规则;另一种语言观把语言看作表达意义的资源,是通过使用词语表达意义的资源(Matthiessen & Halliday 2009:40)。后一种是功能观、功能语法。可见,功能语法“用功能解释语法型式,与语篇分析直接联系”(Halliday 1994:Preface),从而将语言形式和语境中的意义联系了起来,这就完成了莱昂斯所说对语篇的第二阶段的分析。

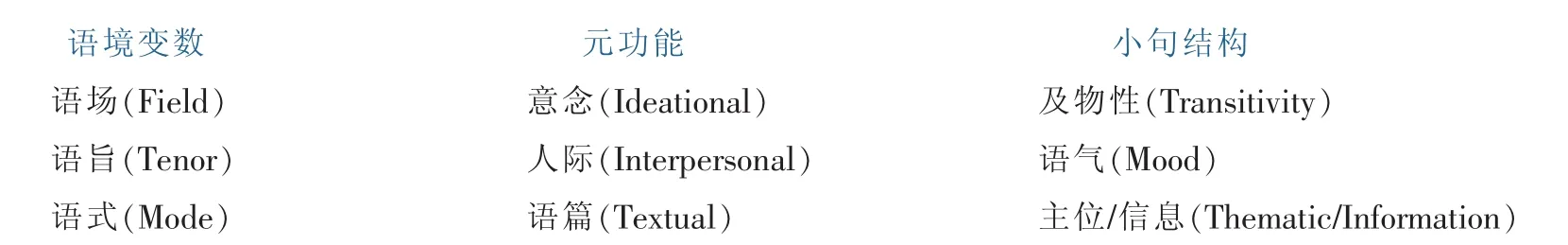

语言使用必定涉及意义和语境,而系统功能语言学能从功能出发结合语言体系解释语境中的语言使用,能说明语篇何以能表示它实际表示的意义。那么系统功能语言学是如何处理意义与语境的呢?描写语言第二阶段的任务就是描写语篇。韩礼德(1994:xxii)定义语篇为语义单位,是实际使用中的语言,也就是语境 (context)中的语言。那么语篇和语境又有怎样的关系呢?韩礼德和哈桑(1985/1989:47)认为语篇和语境的关系是辩证关系:语境创造语篇,同样,语篇创造语境,意义产生于两者的摩擦之中。语境作为理论构建可用正在进行的活动(语场)、有关的人际关系(语旨)和象征性或修辞性的模式(语式)加以说明。语言使用变化无常、意义繁多,韩礼德只能从中总结出适用于所有语言使用的三项元功能,即意念功能、人际功能和语篇功能。这三项元功能也是三缕潜在意义,这潜在意义决定语法(grammar)和语义(semantics)。马西森和韩礼德(2009:9)指出语境中的语言是由有序的若干系统构成:一方面是语境系统,另一方面是包括语义次系统、词汇语法次系统以及音系次系统和语音次系统的语言系统。语言元功能对语言的组建是说明语言和语境关系的根本原则。三项元功能与三项语境变数相联系:意念功能与语场相联系,人际功能与语旨相联系,语篇功能与语式相联系(Matthiessen & Halliday 2009:10)。韩礼德确定小句为语言研究的基本单位,这就避免了以句子为基本单位而造成的混乱。三项元功能在小句中体现为三种语义结构:体现意念功能的及物性结构、体现人际功能的语气结构和体现语篇功能的主位结构/信息结构。这样,我们就看到一种简明的三重关系构图:

图1 三重关系构图

图1说明语言功能如何与社会语境相联系,同时也说明语言元功能如何在小句中为语义结构所体现。韩礼德(1994:29)说,功能语法的目的是提供解释语法的手段,使个别实例与语言体系相联系。这等于说功能语法的目的是使语篇,也就是语言使用与语言体系相联系,以便说明语篇为何以及如何表达意义。这就是为什么分析(3)和(4)能够描述“John left.”的原因所在。然而,至此我们看到韩礼德在处理一般事实(general facts)时,语境变数是从语言使用的实际环境中的细节中概括出来的,元功能也是从语言使用中加以概括的,小句中的语义结构也是概括性的,韩礼德借助“体现”这一创造性的概念使语言体系和语言使用相结合。他指出,语言层次(语义、词汇语法、语音)之间的关系复杂,但它们之间存在一条持续不断的线索,即体现。层次之间的内在联系不是建立在时空之上,而是建立在体现之上,体现的每一步都是标记和价值的配对(Halliday 2008a:44)。他更具体地说,正如词汇语法体现语篇语义一样,语义又体现了情景语境和文化语境(Halliday 1993:19)。如“John left.”作为语篇,是一个语义单位,它为词汇语法单位所体现。作为信息结构的已知信息成分体现为John,新信息成分体现为left,后又进一步为音系单位所体现。作为语篇,例(1)又体现情景语境和社会语境,比如John离开了,离开他原本从事的工作,现在要找人替代他,否则工作会受影响。因此,对“John left.”所进行的功能分析既有意义,也有语境,这样从一般到个别的过程就完成了。韩礼德(1994:xiv)指出,系统语法是把意义作为选择的理论,应用于语言描写,它从最一般开始,然后一步一步加以具体化。韩礼德语法对语篇描述的解释力就在于此。

然而,形式语法在研究中极力排斥语义,认为语义捉摸不定,可韩礼德(1993)不仅不排斥意义,而且还认为语义是语言研究的中心,语言科学是意义的科学。韩礼德(1980:Foreword)说,要把某一事物当作研究对象,就不能忽视它的复杂性,要聚焦于它所有的一切。研究语言当然不能忽视语义。韩礼德(1993:17)还说,系统功能语言学不同于形式语言学,也不同于其他功能语言学,因为它是聚合语言学。索绪尔从对立统一的观点出发,区分了语言中的组合关系和聚合关系。组合关系体现为实际的词的线性排列,聚合关系是潜在地存在于人们记忆中的词的联系。历来语言研究者们都聚焦于组合关系,注重结构,对于聚合关系虽然结构主义语言学根据这一概念建立了“替换”(substitution)的方法,总体上在语言描写中却是被忽视的。韩礼德继承了索绪尔、叶姆斯列夫(L.Hjelmslev)以及弗斯关于聚合关系和组合关系的互补观点,但是韩礼德认识到语言纵向维度的重要性,在语法研究中给予其优先地位,由此创立了他的聚合语言学。这是因为语言的潜在状态是“系统的”,一个相互联系的网络共同界定语言创造意义的潜势(Halliday 2008a:44)。语言使用必定涉及选择,从系统中进行选择。所以韩礼德说,系统是首要的,结构是借助体现说明而衍生的(Matthiessen & Halliday 2009:9),系统和语篇是同一个现象;系统只不过是每分钟都在话语中被体现的潜势(Halliday 2008b:13)。对语言现象的解释要在系统的关系中寻找,而不是在结构中寻找。他又从根本上说明,系统理论是作为选择(choice)的语义理论,据此,语言被解释为相互连接的选择网络(Halliday 1994:xiv)。结构是对系统网络进行选择的结果。韩礼德(2008b:5)还指出,系统是给予组合结构成分价值的聚合关系。

那么,究竟为什么要把系统看成是首要的呢?韩礼德与索绪尔一样,在语言研究中研究形式(form),而不是实质(substance)。研究形式就是研究对立统一的关系,系统功能语言学首先研究聚合的系统和组合的结构之间的关系。在小句分析中,韩礼德区分功能和类(class),马丁指出类聚合和功能结构能让我们看到具体语言使用的组织。系统网络让我们提纲挈领地看到语言作为语义潜势的全貌。没有聚合系统,没有从聚合系统中衍生出来的功能结构,就谈不上语义潜势,因而也就很难想象有三大语义元功能的出现。系统先于结构,作为根本组织原则最大的收效是韩礼德三大元功能的出现。在小句层次上的系统,特别表现出不同程度的相互依存,由于高度相互依存,系统趋于分成三缕,即及物性、语气和主位(Martin 2016)。也就是说,将系统置于优先位置,才能分离出小句的三种语义结构。这样看来,正如马丁(2016)所言,将系统优先于结构是系统功能语言学理论和描写的根本组织原则。

早在20世纪80年代初,当系统功能语言学应用于计算机语篇自动生成的时候,韩礼德和马西森就为Nigel语法建立了1000个系统,马西森1995年出版的Lexicogrammatical Cartography:English Systems是英语词汇语法表解之大成,长达近千页(18+978页),可见其复杂性。鲍林格(Bolinger 1952)曾指出,在体现SVC的语句中,最后一个成分往往暗含对比(contrast)。这是因为在同一个系统中可以作不同的选择,如例(5)—(6):

(5)He is a professor.

(6)It’s raining.

在Identified+Process+Identifier的功能结构里,Identifier可以为名词类所体现,比如例(5)中的professor。这个位置上有一个潜在系统,可能包括assistant/ lecturer/ assistant professor/ associate professor/ professor/ professor emeritus,选择professor这个项,就说明当前语境中其他项都不合适。在申请职称的语境中,这句话等于说“He need not apply for a professorship.”。在另一个语境中这个位置上的系统可能包括dean/associate dean/administrator/secretary/clerk/faculty,在faculty之下有一个次系统,也就是上面提到的包括professor的系统。选择了professor就说明“他”不是行政人员,“He is a professor.”这句话在签约的语境中就相当于 “He is not the one to sign the paper.”。professor也可能选自包含journalist/lawyer/doctor/artist/writer的系统,在明确职业的语境中说明“他”从事的是教书这项相对自由的职业,可能说明“He is a professor,not a lawyer.”。例(6)在不同的语境中也可以有不同的意义,不同的语境确定从不同的语言系统中选择不同的项。raining是从含snowing/drizzling/hailing等项的系统中选择出来的。在寒区,下雨就预示春天的到来,选raining就等于说“It’s no longer snowing.Spring is approaching.”。语言行为都涉及选择,所以汉语中有“字斟句酌”的说法。选择不同则语义不同,意义的不定性来自对不同的潜在系统选择的或然性,以及对潜在系统中不同项的选择的或然性。韩礼德重视系统,把系统置于结构之上。在解释语篇时,注意潜在语义,这就能更充分地解释语言的不定性、模糊性和盖然性,这使他的系统功能语言学理论具有了更充分的解释力。

韩礼德的系统功能语言学以语言功能为中心,给予系统优先地位,目的是解释语言系统,并结合语言系统解释语言使用,这样就使语言体系和语言使用都成为语言研究的对象,并使“语言成为言语活动的其他一切表现的准则”(索绪尔1980:16)。这正是索绪尔当年创立语言科学的初衷。索绪尔区分语言语言学和言语语言学,似乎各有其研究对象。韩礼德则认为语言研究和言语研究的对象是相同的,只不过视角不同。 他(2008b:80)反复指出,“气候”(climate)和“天气”(weather)实际是指同一自然现象,只是“气候”是概括的,“天气”是具体的;同样,语言是概括的、一般的,言语是具体的、个别的,但两者都指向同一语言现象。正如“John left.”是一个语言现象,它既可以体现小句抽象结构,属于语言,又可以是实际使用的语篇,属于言语。索绪尔的两种语言学在韩礼德的理论中是同一的、统一的,所以系统功能语言学能将语言和言语结合起来,不再分割为二。如果说索绪尔确立语言研究的原则,开创当代语言学这门学科是历史贡献,那么如今韩礼德实现了索绪尔语言研究的最终目的不能不说也是划时代的历史贡献。由于韩礼德的理论结合语言系统解释语言使用,能充分说明语篇何以能表达它所表达的意义,这就使其理论成为适用于一切语言使用的适用语言学。人类的社会活动离不开语言,适用语言学有助于改善人类条件(human condition),从而造福人类,这便是韩礼德语言理论的历史贡献。

然而,韩礼德的贡献还不限于此,与索绪尔相比,他在培养接班人方面做得更为出色。索绪尔离世过早,未及系统整理自己的语言哲学思想,也没有有意识地培养接班人;而韩礼德高瞻远瞩,非常重视人才培养,这使得系统功能语言学后继有人、不断发展。因此,今天无论在国内还是国外学界都有一支引人注目的系统功能语言学队伍。限于篇幅,我在此只能谈一个方面和一位人物。除了集天下英才而教育之以外,韩礼德培养接班人和建立学术队伍的苦心还表现在他与别人合作著书立说上面。查看韩礼德的学术著作目录,可以发现他有16部著作与19人合作完成。我们不能排除韩礼德或因工作太忙,与合作者切磋,而与他人合作。但是就他的学术水平和写作能力而言,他完全可以独立完成。韩礼德与下面这几位合作编著的著作都在两本或两本以上:Hasan,Martin,Fawcett,Matthiessen,Augus,McIntosh。其中值得一说的是马西森,他与韩礼德早在20世纪80年代相识,后在美国南加州大学The Information Science Institute的“计算机语篇自动生成”项目中共事,韩礼德是顾问,马西森是助研。1988年,马西森到悉尼大学与韩礼德成为同事。对于韩礼德的慧眼识人和言传身教,马西森深感终身受益,感恩戴德。2004年,韩礼德邀马西森合作修订IFG,署名是韩礼德在前,马西森在后。到2009年合作撰写Systemic Functional Grammar:A First Step into the Theory的时候,马西森署名在前,韩礼德在后。而到2014年修订完成IFG第四版时,马西森是唯一的修订者,而那时的韩礼德精神矍铄,次年还到北京参加以他的名字命名的基金会成立大会和中国学人为他祝贺九十大寿的庆典。其实,即使韩礼德在原则上加以指点,不做具体工作,也可以作为修订者,然而,他却全交给马西森。明眼人可以看出,IFG第三版是韩礼德引马西森上路,2009年的合作是带他一程,到IFG第四版时则是让马西森独树一帜了。韩礼德深谋远虑,用心良苦,令人钦佩!

永垂不朽

满腔赤诚揭示语言奥秘功勋卓著名彪史册

无限深情培育后辈学人箕裘承绍业垂汗青

如今大师离开我们了。他的一生是立德、立言、立功的一生,他超凡脱俗、德学双馨,虽死而不朽,逾远而弥存!祈愿韩礼德先生一路走好,往生净土,在另一个世界享受宁静和祥和。

谨以此文深切悼念韩礼德先生!