《功能语法导论》修订的互文分析

2019-01-12詹宏伟

詹宏伟

(杭州师范大学 外国语学院,浙江 杭州 311121)

韩礼德(M.A.K.Halliday)先生去世,是语言学界的巨大损失。我没见过韩礼德本人,与他也没有直接的师承关系,按理说我很难写纪念文章。然而,我是发自内心由衷地敬佩韩礼德,敬佩他能将深奥的语言学道理讲得那么透彻而且引人入胜。所幸,我读过一些韩礼德的重要著作,收获良多,在此我仅从《功能语法导论》(An Introduction to Functional Grammar,下文简称IFG)的修订试图说明他在语言学理论上的历史功绩和卓越贡献,以示缅怀。

见字如见面,读韩礼德的书,感觉就像在书房里聆听他跟我谈话。认真读过韩礼德的著作,受他思想影响的、坚持功能主义路线的学者(学生),几乎都成为了他的追随者(follower)。翻开韩礼德的书,哪怕只读懂一段也是收获。其他语言学家的文字或许多少有些晦涩,只适合特定的读者群体;而韩礼德不同,他坚持走适用(appliable)路线,有很强的读者意识。他提醒读者,如果发现个别段落不好懂,“读出声来就会好些”(Halliday & Hasan 1985:D26)。

韩礼德的伟大,不仅仅表现在他作为导师成功培养了很多优秀的学生,更体现在他的学术理论的创新性。“韩礼德的语言研究与维特根斯坦的语言哲学相辅相成,可以媲美。这说明,系统功能语言学的理论背景比人们想象的要深奥得多。”(杨炳钧 2018:26)

IFG是韩礼德最重要的学术著作,比较系统、全面地体现了他的语言学理论。IFG自从1985年面世以来,大约每十年修订一次(1994,2004,2014),先后经历了三次修订,总共有四个版本(IFG1,IFG2,IFG3,IFG4)。其中,后两个版本比较特别(外研社引进了这两个版本),因为有了马西森(C.M.I.M.Matthiessen)的参与,本文从互文性角度分析马西森对IFG的修订。

一、修订者的选定

根据出版惯例,修订者(reviser)不是随意选定的,选择的唯一标准是修订者的资历,包括他的学术造诣和治学方向。

严格地说,马西森不是韩礼德的入室弟子,他在加州大学洛杉矶分校(University of California,Los Angeles,下文简称UCLA)接受硕士和博士教育 (1980—1989)。但是据马西森回忆 (Halliday & Matthiessen 2014:Introduction),他接触韩礼德的理论较早(1970s),与韩礼德见面之后,一直追随韩礼德,共事长达近四十年之久。韩礼德对他精心培养,他对韩礼德的理论也是心悦诚服、确信无疑。马西森说其他的老师只教了他语言学,而韩礼德教了他语言,而后者比前者重要得多,终身受益,他满怀深情地把韩礼德称作自己的mentor。

马西森理论视野开阔,对系统功能语言学(Systemic Functional Linguistics,下文简称SFL)把握深刻,他在中学时代就对语法理论感兴趣。20世纪70年代,马西森本科就读于瑞典的隆德大学(Lund University),他对当时的语法不太满意,因为它们都没有讨论意义,所以都没有系统性,没有解释力。他对意义的兴趣决定了他的SFL。带着这些疑虑,马西森涉猎了多种理论。他读到叶斯柏森的语法(例如Jespersen 1924,1933),觉得比学校里教的“任意一种”语法都有趣;他还接触到欧洲传统的语言学(索绪尔和欧洲结构主义)、生成语义学和布拉格学派(the Prague School)。在语言学课堂上,他也学了很多理论,包括当时盛行的乔姆斯基标准理论(Standard Theory),但他仍旧感到失望,因为都没有涉及语义(参见Matthiessen et al.2018)。然而,索绪尔对纵向聚合的阐述、生成语义学对意义的重视都让他产生了兴趣,可惜,两者并无联系,这成了他渴望解决的根本问题。

一个偶然的机会,马西森读到韩礼德的作品Explorations in the Functions of Language(1973)。他发现,韩礼德把横组合轴(syntagmatic axis)和纵聚合轴(paradigmatic axis)的关系联系起来了,把纵向聚合和意义联系了起来。心中的问题得以解决,他兴奋不已,感觉豁然开朗(clicked)。联系方式是系统网络和层级实现,意义是在网络中选择而成。马西森从此奠定了自己的方向:系统功能语言学,特别是系统网络。

那个年代,通讯不发达。马西森虽然与韩礼德神交已久,却未曾谋面,甚至不知道韩礼德身在何处。20世纪80年代初,马西森是UCLA的学生,一天他来到斯坦福大学访学,偶然听说韩礼德恰巧在那里举办讲座。此时距离讲座结束大概还有十分钟,于是他急忙跑过去,赶了个尾巴 (参见Matthiessen et al.2018)。

这次见面认识以后,两人之间的联系就密切了。1980年,马西森旁听了韩礼德在加利福尼亚大学欧文分校(University of California,Irvine,简称UCIrvine)举办的系列讲座。他们共同参与“计算机语篇自动生成”项目(Penman Project),韩礼德是项目顾问,马西森只是学生助理,但是“韩礼德从不摆架子,从不居高临下,而是循循善诱”(IFG4:Introduction)。

韩礼德的理论帮助马西森解决了长期困扰他的问题,马西森对系统功能语法(Systemic Functional Grammar,下文简称SFG)的优势也有了深刻认识。总体而言,归结为两点:语义导向(meaning-oriented),重视纵聚合轴(Matthiessen et al.2018)。具体而言,在马西森看来,韩礼德理论在诸多方面有突破性贡献(IFG4:Introduction xvii):

· 小句是实现元功能的语法构造;

· 词汇语法形成连续统,而不是分离的;

· 及物模型和作格模型是互补的;

· 主位结构和信息结构是互补的语篇系统;

· 情态是表达建议或陈述的归一性梯度;

· 时态是识解系列时间的逻辑系统。

很多人都说SFG好,有的甚至达到迷信的程度(把SFG当作最完美的理论,因而排斥其他理论,以致对其他理论一无所知)。但很少有人能说清SFG为什么好?好在哪里?从这个方面讲,马西森对SFG的认识是很深刻的,他指出这些理论上的突破也是重大贡献。

我们不知道马西森是否在公开场合得到过韩礼德的赞扬,但马西森被选为IFG修订者应该不是偶然的。在IFG3的前言中,韩礼德用了 “obvious”这个词:“the obvious person to collaborate with was Christian Matthiessen...”(合作伙伴当然就是马西森)。

韩礼德慧眼识人,与马西森有多次合作,有意栽培他:IFG3是带他上路,2009年的合作(《系统功能语法:理论之初探》)是带他一程,到IFG4的修订则是让他独树一帜(任绍曾2018)。早在十余年前,韩礼德在IFG2前言中提到“The systemic portion is currently stored in a computer”,即系统语法部分目前存在电脑中(IFG2,p.F41,para.2,last line)。 这里的“a computer”指的不是韩礼德的电脑,因为据说他本人不用电脑;再者,如果所指是他自己的电脑,措辞就会是“mycomputer”。韩礼德写这个前言时,正是马西森Lexicogrammatical Cartography:English Systems(1995)出版的前夕。因此,这或许可以看作是韩礼德选定修订者的伏笔吧!

那么,修订者究竟是个什么样的角色呢?一般以为,作者是作品的原创者,是首要的,修订者是从属的。因为修订者只是对原作品作些增删处理,原作是基础,“皮之不存,毛将焉附”?虽然修订者是从属的,但绝不是可有可无的。从学术出版的惯例来看,谁有资格当修订者,如何选定修订者都是颇费思量的。

从法律的角度来看,修订者也不是无足轻重的,更不是“搭便车”的挂名者,修订者和作者一样,都是版权人。IFG4的版权页上有一句声明:“依据《版权、设计和专利法案》(1988)第77和78条,韩礼德和马西森声明他们是本著作的作者。”

The right of M.A.K.Halliday and Christian M.I.M.Matthiessen to be identified as authors of this work has been asserted by them in accordance with sections 77 and 78 of The Copyright,Designs and Patents Act 1988.(IFG4 版权页)

IFG3的版权页有标识 “C 2004 M.A.K.Halliday and Christian M.I.M.Matthiessen”,IFG4版权页的标识改为“C 1985,1994,2004,2014 M.A.K.Halliday and Christian M.I.M.Matthiessen”。 这一改动表明,马西森是IFG四个版本的版权共有人。

胡壮麟在IFG3引进版“导读”的最后一段中说,“作者的署名虽仍保留韩礼德,但马西森是修订者,这样,某些思想、观点,以致理论的归属难以分清”(Halliday & Matthiessen 2012:导读xxi)。其实,如果明确了修订者的角色,就没有必要分清理论归属,即版权归他们共有,不分彼此。我猜想,这可能也是韩礼德本人的意思。

二、互文性概说

互文性强调文本都不是孤立存在的,而是与其他文本交互存在的。“任何文本都是由马赛克似的引文拼嵌而成,每个文本都是对其他文本的吸收和转化。”(Kristeva 1969:146)互文性注重的是在文本的海洋中,一个文本对其他文本的折射关系。一个文本与另一个它进行吸收和改写的文本之间影响与被影响的关系构成一种互文性。

在韩礼德看来,互文性源自语篇与语境的辩证关系。“语境塑造语篇,同时语篇也塑造语境。任何语篇生成的环境都包含其他先行语篇,并为交际者所共享。”(Halliday & Hasan 1985:47)这里的先行语篇包括同一文本中的前文,语篇生成过程是动态的,同一语篇的上句与下句之间互相影响。所以,韩礼德的互文性是广义的,包括语篇内部的连贯关系(intratextual)和语篇之间的互文关系(intertextual)。

在具体的语篇分析中,互文性可细分为几个类别。Kristeva(1986:36)根据互文的时间维度,区分了横向(horizontal)互文和纵向(vertical)互文。横向互文是即时的文本之间的互动(如对话中的前后话轮),纵向互文是相隔一定时间跨度的文本之间的联系。

互文还可以拓展到多种语篇资源的交互调用 (Ravetz 1971;Maingueneau 1987;qtd.in Fairclough 1992)。互文不仅仅局限于具体的若干文本之间文字层面的关联(显性互文),还包括文本与语篇规约之间的关联(隐性互文),语篇规约包括语体风格、体例、语类(宏观结构)等。Fairclough(1992:104)指出,语篇生成时语篇规约如何调用和组配,就是“构成性互文”(constitutive intertextuality)。

根据上述基本概念,我们不妨思考IFG的几个版本之间是什么样的互文关系?IFG中学术引用体现了什么样的互文关系?先回答第一个问题,第二个问题稍后回答。

一般情况下,显性互文是文字表层的处理,体现为语篇A对语篇B中的文字借用或改写等踪迹。一本书的不同版本之间的互文比较特殊,不属于文本间的显性互文,但是可用韩礼德 (Halliday & Hasan 1985)的“语篇内互文”(intratextual intertextuality)概括,因为不同版本可以看作是同一语篇的历时过程。不同版本不是不同文本,而是同一文本。打个不恰当的比方,学生写作文的时候,终稿之前有草稿、一稿、二稿等版本,我们不能把这些版本视为不同的文本,它们应是同一文本(同一篇作文)。一篇作文的时间跨度可能是三天,而IFG的时间跨度是三十年。

韩礼德说,IFG3的修订几近另写(some way between a revision and a newbook),“大部分是马西森的功劳”(Preface to IFG3)。版本内容的具体比较,可参考相关评述(李杰、宋成方2005;李战子、施卫华2006;董晓明、林正军 2016)。

我认为,马西森在修订IFG过程中,扩展和充实了语境理论的内容;将最为重要的符号系统——语言系统与其他符号系统加以联系以突出说明各种符号系统都在表达意义,这也是语言学的任务所在,即语言学是意义的科学;阐明了小句复合体和语篇的联系。此外,马西森还有两个方面的贡献:一是补充了系统语法,二是转变了学术范式(making IFG more systemic and academic)。

三、IFG中的系统语法

正如胡壮麟在IFG3引进版 “导读”中所言,马西森 “尤其擅长对语言有关范畴的系统描写”(Halliday & Matthiessen 2012:导读x),他为IFG3绘制了大量系统网络图。IFG1和IFG 2中只有三个系统网络图(仅限于第十章),而IFG3前九章增加了多达二十七个系统网络图,这样IFG3总共有三十个系统网络图,“这说明系统的增加是全方位的”(李杰、宋成方2005:315)。“这些图表使系统网络更加清晰,也增加了视觉吸引力。”(李战子、施卫华2006:93)图表内容的具体改动和变化,可参考相关评述。

韩礼德语法理论的全称是“系统-功能语法”,其立足点和出发点是系统理论(IFG2,p.F52)。该理论承袭欧洲功能主义传统,立足于弗斯(Firth)的系统-结构理论,从叶姆斯列夫(Hjelmslev)的理论中推演出更抽象的原则,还从布拉格学派吸收了许多思想。

SFG兼顾聚合与组合、系统与结构。结构是语言中的横向组合次序,即一物与另一物的伴随关系(what goes with what);系统是语言中的纵向聚合次序,即一物与另一物的替代关系(IFG3,p.22)。不过,我们眼中的结构,不同于结构主义理论中的结构。在SFG中,结构是系统选择的产物,系统优先于结构。系统是IFG的组织性概念,从本质上讲,IFG强调语言的系统性和聚合性,“语言是表意的资源,意义存在于系统的选择样式中”(IFG3,p.23)。

令人遗憾的是,IFG1和IFG2中缺少了系统语法部分,这一点韩礼德在前言中反复提及。如韩礼德在IFG1前言中称,他的理论本来是systemic grammar,用了functional grammar这个名称,担心遭人反对。他解释说,systemic grammar又名systemic-functional grammar,是诸多功能路径的语法之一种。因为缺少“系统语法”部分的内容,IFG1标题没有systemic字样,如果要称作系统语法,就得含有其必不可少的核心内容:系统网络和体现陈述(realization statement,精密阶的体现)。IFG1只包含功能语法,即根据功能的组配对语法型式进行解释。可以看出,韩礼德对IFG1中“系统语法”内容的缺失感到些许无奈。韩礼德(2008)曾指出,IFG是为话语分析撰写的,与系统相比,结构更接近话语,所以集中阐释结构。

在IFG2的 “引言”(Introduction)中,韩礼德再次提到:本书不能称作“Systemic-Functional Grammar”,因为没有涉及英语描写的系统语法部分(语法是由系列选择组成的网络),而只涉及结构部分,即系列选择是如何实现的。尽管这样可以侧重理论的“广度”,但舍弃了“深度”(with the emphasis beingon...breadth before depth),无法明示从一个特征到另一个特征的关联步骤。因此,书名还是不能叫作“Systemic-Functional Grammar”(IFG2,p.F41,para.2)。

但这时的韩礼德不再像IFG1阶段那样无奈,因为“系统语法部分目前存在电脑中”(IFG2,p.F41,para.2,last line)。 IFG2 呈现的是系统网络中特征选择的结果 (IFG2,p.F53,para.2),因此,马西森在IFG3中增补了系统网络图,增加了语法的全面性,实现了结构与系统的兼顾和平衡。然而,IFG3没有保留IFG2的“引言”(Introduction),胡壮麟在IFG3导读中对此表示遗憾,认为“它最能传达原作者韩礼德编写本书的指导思想和基本观点”(Halliday & Matthiessen 2012:导读xxi)。的确,韩礼德在IFG2“引言”中集中阐述了一系列重要观点,理论性很强。值得注意的是,这一部分虽然篇幅不短,但在IFG2中并没有被编入正文(从页码格式可以看出),而是像Preface一样属于“前件”(front matter)。这似乎表明,韩礼德本来就没有把“引言”部分当作著作的主体内容之一,他和马西森可能出于某种考虑才在IFG3中把它删掉了。另外,IFG3第一章涵盖了IFG2“引言”的部分内容,这或许也是删改的原因之一。

四、IFG学术范式的转换

学术引用是一种书面的学术对话,也是一种学术语篇之间的互动。针对某一学术语篇的引用分析,可以揭示其在学术语境中的表现。学术引用包括两个环节,即文内 (in-text)引用和文末(end-of-text)引用。

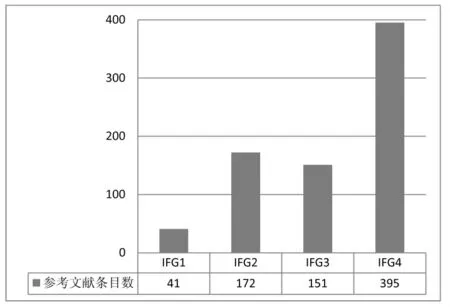

图1显示IFG四个版本的文末参考文献情况。总体而言,参考文献条目数是在逐渐增加,IFG4的增加量尤为显著。然而,IFG3少于IFG2。具体而言,还可以观察每个参考文献在正文中被引用了多少次;各个版本中所列的参考文献有什么变化;各版本之间是否有交集,即旧版本所列的参考文献,哪些被新版本保留,哪些被删去。这些微观分析还有待探究。

图1 IFG四个版本参考文献比较

文末引用与文内引用是对应的。IFG4文末文献数量的增加,源头还在于文内引用的增加。我们对IFG3和IFG4的文内引用情况进行了比较,因为时间和精力有限,所以没有分析全书,而是选择了内容改动相对较少的第三章“Clause as Message”为例。先让学生帮忙逐页对引用标上下划线标记(如图2所示),然后进行核对。经统计发现,IFG3中文内引用十一次,IFG4中文内引用四十五次。从这一章看,学术引用的增幅达三倍多。

图2 文内引用示例

引用数量增加是否有必要呢?IFG4中的大量引用是否会陷入Dixon所说的 “病态引用”(quotationitis,即无视相关程度的胡乱引用)?马西森对这个问题有所思考。他赞同要避免过量引用,所以他的引用不可能面面俱到。马西森曾考虑过,通过引用若干重要的核心语法工具书来控制和精简引用量,但是这样行不通。因为他考虑到读者很需要了解与书中某个话题相关的研究文献,而语法工具书却不提供这些文献信息(IFG4,xv)。IFG4虽然增加了引用量,但可能还有遗漏,作为补偿,配套网上将提供更丰富的参考文献信息。因此,马西森对参考文献的覆盖范围采取了折中的态度,不是太多,也不是太少。

在学术引用方面,IFG的前两版和后两版之间最重要的差异是引用范式的转变,即正文中是否引用。IFG1和IFG2的正文没有学术引用:IFG1只附有简短的参考文献(共四十一个条目);IFG2专门辟有“延伸阅读”(Further Reading),分章节提示相关文献(文集二十二个条目,文章和著作一百五十个条目),有的被引文献与某个章节整体相关,有的与具体的话题相关。虽然附在后面,内容有点类似文献综述,但是比较全面详细。IFG3和IFG4删去了IFG2的“延伸阅读”,采用了文内引用。

那么,文内引用与否,如何体现学术范式的区别呢?

首先,介入程度的差异。文内引用就是提示他人介入,IFG2无文内引用,意味着没有他人介入。文内引用的介入程度也有讲究,作者可以通过两种不同的引用格式,即嵌入式引用(integral citation)和非嵌入式引用(non-integral citation)来操控介入程度(Swales 1990)。相对而言,前者的介入程度较高,后者的介入程度较低。再观察IFG4的语料(第三章),我们可以发现没有一处嵌入式引用,全都是括号夹注(见图2),说明介入程度比较低。因此,马西森的引用是介入和限制介入的折中:有一定的介入,同时,介入程度又是受限的。

其次,不同的文内引用方式,构成不同的语类(genre),也就是构成性互文。文内引用如何与语类相关联?根据互文理论(Fairclough 1992:129),语类决定其他文本在当前文本中如何显形(to figure),如何起作用(to function);而且,特定的语类,对应着特定的显性互文模式。IFG四个版本的语类不都是学术文体吗?我们认为,引用方式的差异和体例的变化,不仅是量的差异,还有质性差异。下面,我们重点比较IFG2和IFG3。前面提到,IFG2无文内引用,采用“延伸阅读”,而IFG3采用文内引用。这两种体例看似无甚差别,马西森修订IFG3时完全可以沿用IFG2的“延伸阅读”体例。那么,文内引用“从无到有”是偶然的吗?两种体例孰优孰劣?

既然马西森关注过引用率在发表和体制中的效应(IFG4,xv),我推测,他对引用体例的采用并不是任意的。也就是说,文内引用“从无到有”是有动因的。如果说IFG3的体例(删去“延伸阅读”)是合适的,是否意味着IFG2(无文内引用)不合适呢?非也。系统功能语言学是韩礼德的原创,借用极少,正文内无需引用,把互文集中在“延伸阅读”,可以避免作者的思路受干扰。因此,无文内引用的体例,适合原创性著作。至于新版本的文内引用体例,除了马西森所说的“提供相关文献”之外,还有一个目的,即向同行学者致意(salute),邀请大家共同参与建构IFG语篇。从这一点来看,现在的IFG不仅仅是一本由韩礼德和马西森写的书,更是全体同仁的共同事业。

引用是一种赞赏(Ravetz1971),被韩礼德引用更是一种荣誉,说明受到他的关注和认可。中国学者中,获此殊荣的屈指可数。据我所知,IFG2中被引用的有方琰(IFG2,p.407,para.2)、胡壮麟(IFG2,p.410,para.3)和龙日金(IFG2,p.408,para.5)。我在四川外语学院攻读硕士学位时,功能语法课的课本是IFG2,眼尖的同学发现参考文献中有龙日金教授的名字之后,消息马上就在同学之间传开了,大家都备感荣幸。可惜这些引用在IFG3和IFG4中都被删去了。

总体而言,中国学者的国际认可程度还有待提高。可以说,韩礼德对中国有特殊感情,对中国学者有偏爱,如今,他不在了,谁还偏爱我们?我们应当奋发图强,勇敢走向国际,不辜负老人家的期望。国际发表就是学术推销,我们要向世界推销自己的观点。据我所知,杨信彰、彭宣维、杨炳钧等学者在国际发表方面做得非常出色,而且他们正在以点带面,形成集体合力。

韩礼德的理论造就了一大批学者,精心培养了马西森这样一位接班人。马西森对IFG的修订是成功的,他不仅在修订上作出了贡献,也在SFL的理论阐述上作出了贡献。他不仅指出了SFL在哪些方面取得了突破性的进展,而且还在系统、语境理论、小句复合体和语篇之间的联系上充实和扩展了SFL理论。我们可以肯定地说,马西森是理想的修订者,也是韩礼德可信赖的合作者,他代表众多功能语言学学者从韩礼德手中接过了接力棒。

虽然韩礼德不在了,但他没有远离我们。仅就IFG的修订而言,他的理论还会继续光照人间,而他所培养的接班人马西森以及其他功能语言学的学者会继承他的遗志,为服务人类需要而不断推进、发展SFL这一富有生命力的适用语言学。

本文数据分析得到杭州师范大学外国语学院英语系2015级本科生李唯、陈若冰、何丹等同学的帮助,在此向她们表示感谢!