环境与灾害监测预报小卫星星座A/B卫星运行与发展展望

2019-01-11白照广

白照广

(航天东方红卫星有限公司,北京 100094)

20世纪90年代,基于灾害监测高时效需求,我国陈芳允院士提出了利用小卫星星座的应对方案。中国国际减灾十年委员会联合国家环境保护总局、中国航天科技集团公司组织了小卫星星座项目论证,并上报科工局“关于建立灾害与环境监测预报小卫星星座立项报告”,即“4+4”方案。基于技术基础、未来技术发展、财政支撑等,2003年国家国防科技工业局、国家计划委员会和财政部批复立项“2+1”项目(简称环境减灾一号) ,即2颗光学星(HJ-1A、HJ-1B)、1颗合成孔径雷达(SAR)卫星(HJ-1C)。HJ-1A同时作为亚太空间技术多边合作小卫星(SMMS)。卫星由航天东方红卫星有限公司负责研制。

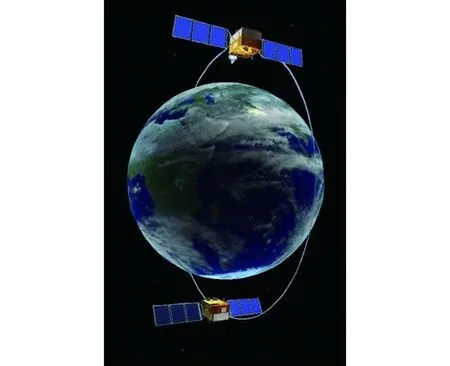

2008年9月6日,环境与灾害监测预报小卫星星座A/B卫星,简称环境减灾一号A/B(HJ-1A/1B)在太原卫星发射中心由长征二号丙火箭发射升空,至2018年9月6日,已整整运行十年[1-4]。在民政部卫星减灾应用中心的精心运营管理下,目前,双星仍在按业务需求开展遥感任务,成为我国寿命最长的遥感卫星。卫星在轨构型如图1所示。卫星的主要技术指标见表1。

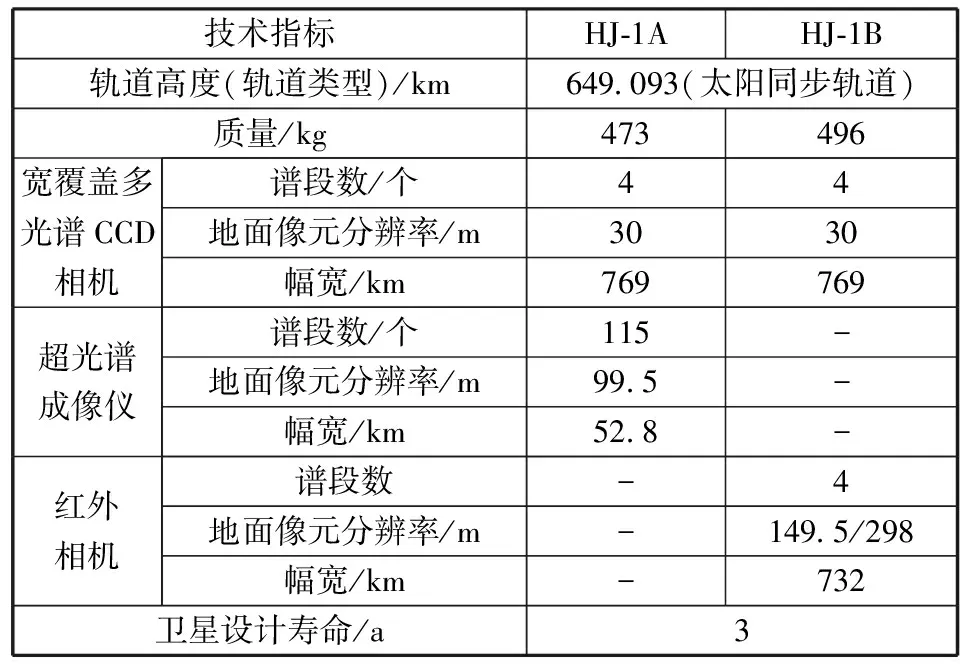

技术指标HJ-1AHJ-1B轨道高度(轨道类型)/km649.093(太阳同步轨道)质量/kg473496宽覆盖多光谱CCD相机谱段数/个44地面像元分辨率/m3030幅宽/km769769超光谱成像仪谱段数/个115-地面像元分辨率/m99.5-幅宽/km52.8-红外相机谱段数-4地面像元分辨率/m-149.5/298幅宽/km-732卫星设计寿命/a3

1 双星在轨运行情况[5-7]

1.1 星座轨道运行情况

HJ-1A/1B卫星入轨后,于2008年10月13日完成双星轨道控制,形成180°相位星座布设(见图2)。形成的成像覆盖能力如图3所示。

为维持两星覆盖特性,按照相位差(180°±11.8°)的要求,2010年5月22日、2012年3月7日至3月10日分别对星座相位维持实施了二次轨控,保持双星运行期间48 h重复覆盖的要求。

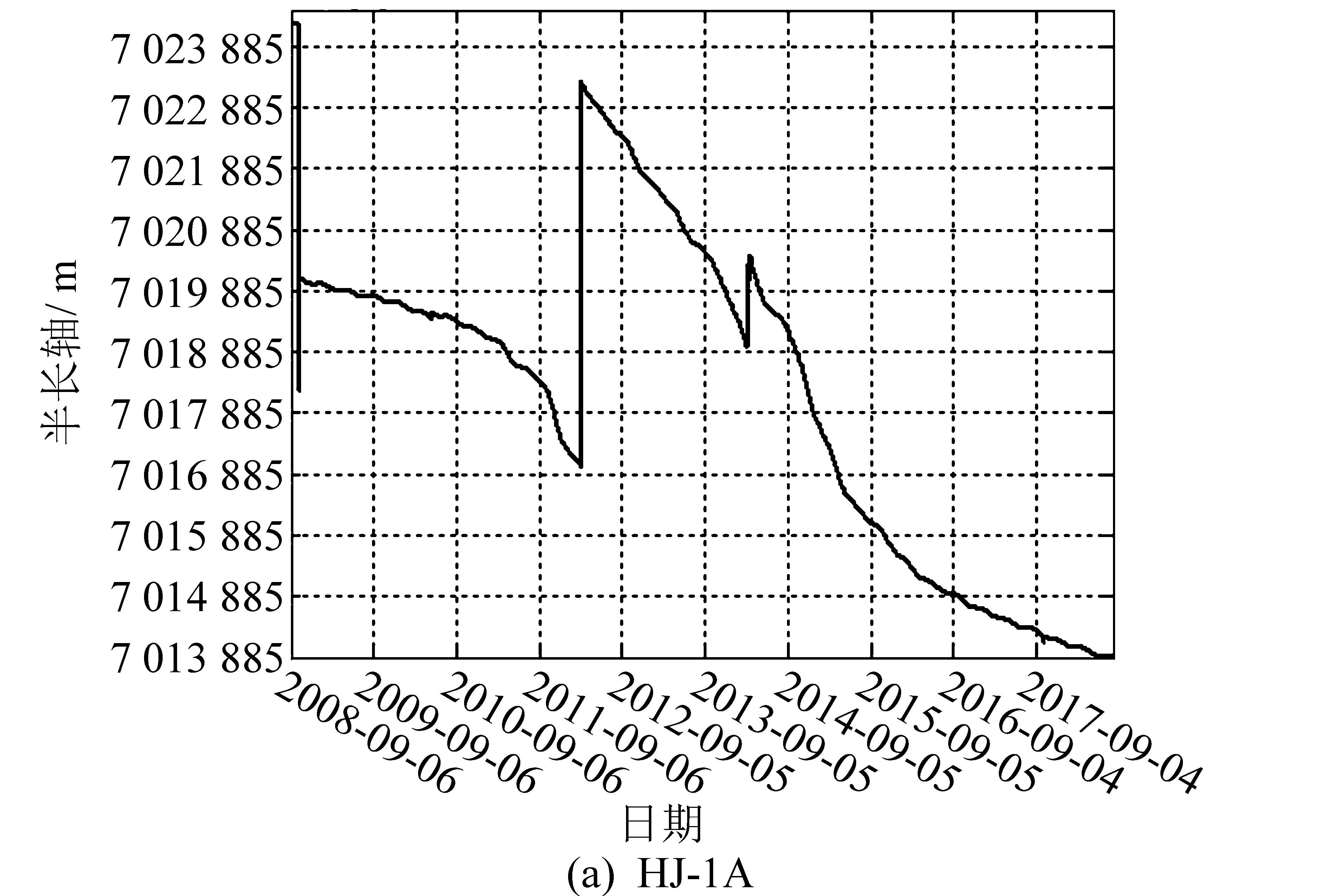

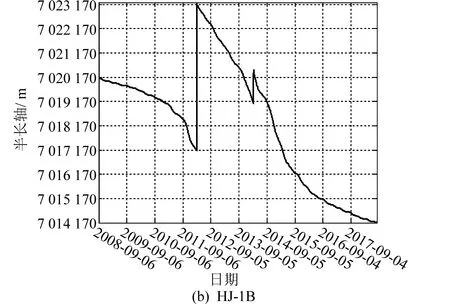

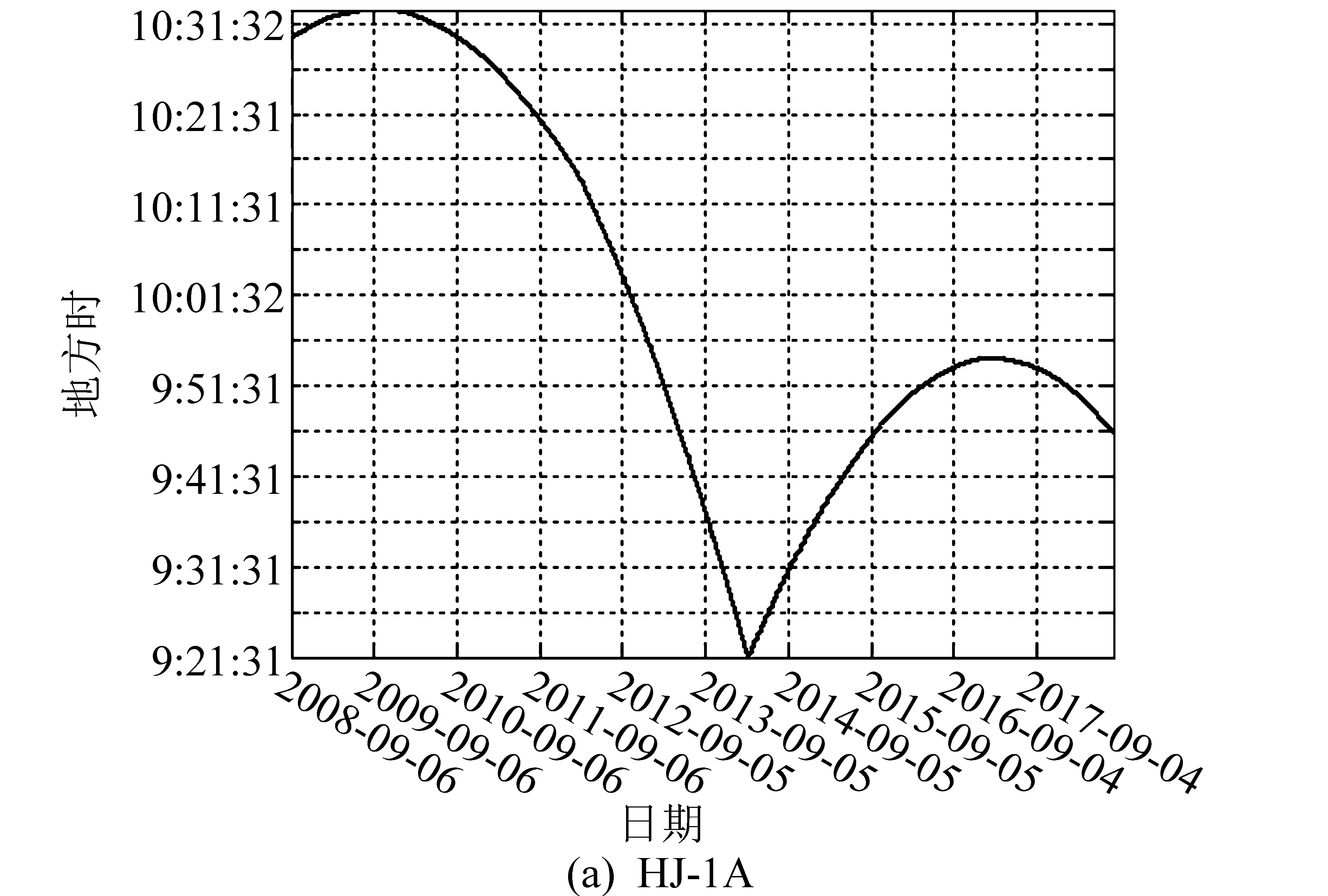

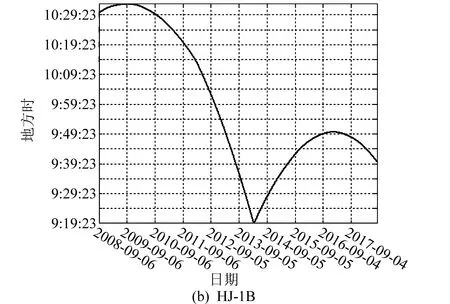

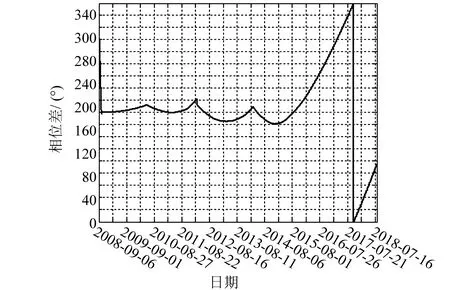

2014年,卫星降交点地方时已由标称值10:30漂移到9:20左右,电池阵太阳入射角β角增大,整星发电能力受到较为严重的影响。2014年3月11日开始对星座实施了卫星倾角的调整,增加0.305 6°,使得卫星降交点地方时开始向正午漂移。2016年以后,卫星相位差拉大,考虑到卫星处于寿命末期、星上能源状态等因素,双星以保寿命运行为主,未再进一步轨道调整。双星轨道半长轴、降交点地方时、两颗星的相位差等十年变化分别见图4~6。

图2 双星在轨运行示意Fig.2 Artist’s concept of HJ-1A/1B satellites

图3 双星成像覆盖情况Fig.3 Image coverage of HJ-1A/1B satellites

图4 HJ-1A/1B卫星轨道半长轴变化Fig.4 Semi-major axis of HJ-1A/1B satellites

图5 HJ-1A/1B卫星轨道降交点地方时变化Fig.5 Local time of descending node of HJ-1A/1B satellites

图6 入轨以来HJ-1A/1B两颗卫星的相位差Fig.6 Phase difference of HJ-1A/1B satellites

1.2 能源供电情况

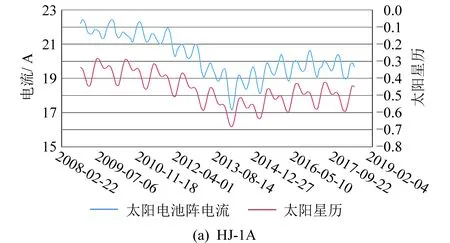

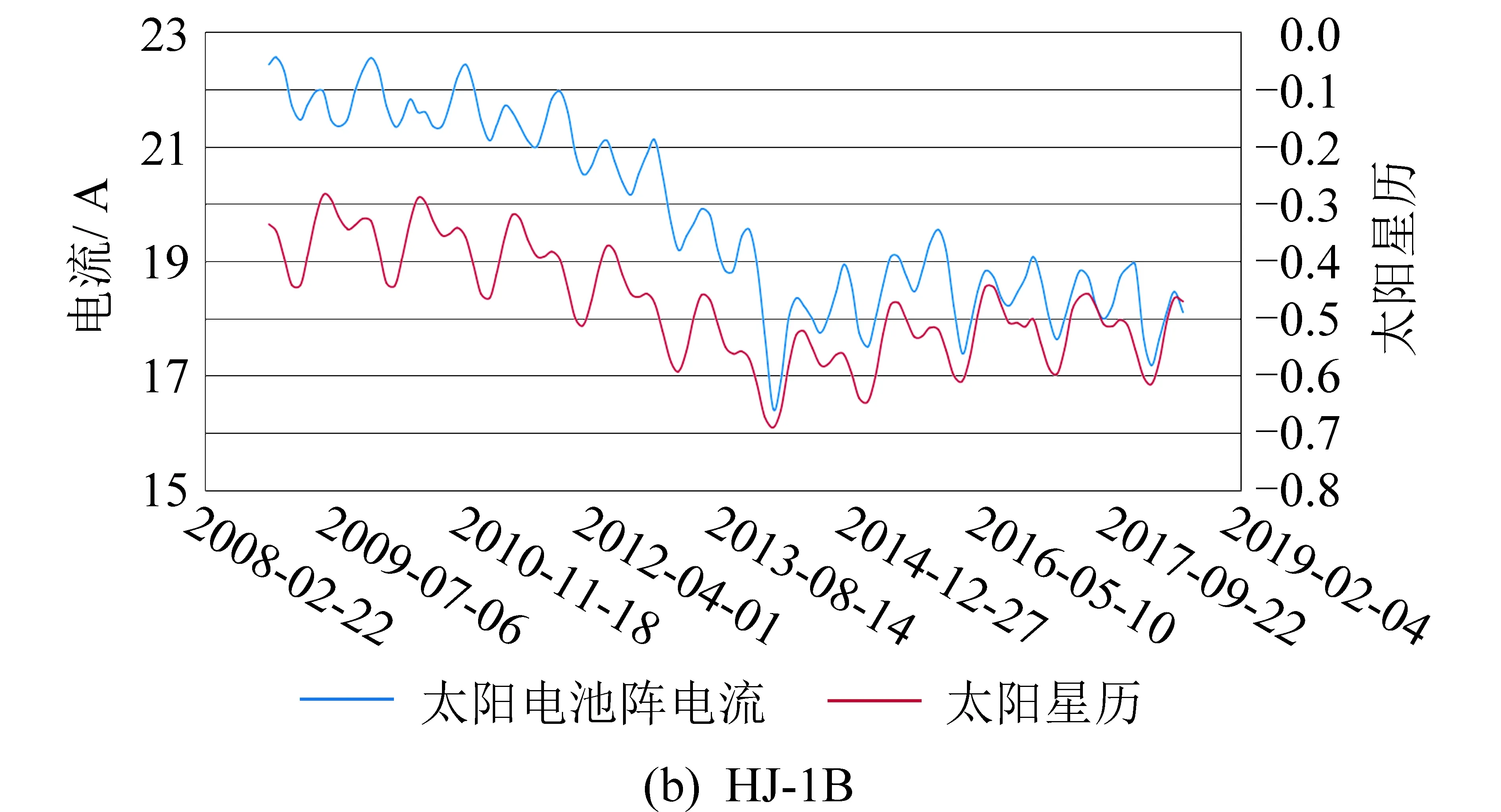

经过十年运行,A星太阳电池阵输出电流相对入轨初期已衰减0.6 A左右,B星太阳电池阵电流相对入轨初期已衰减1.8 A左右。双星在轨太阳电池阵输出电流与太阳入射角关系如图7所示。太阳电池阵输出电流在轨波动主要是太阳入射角β角变化引起的。

图7 HJ-1A/1B太阳电池阵输出电流与太阳入射角变化关系Fig.7 Output current of the solar array and the solar incident angle of HJ-1A/1B satellites

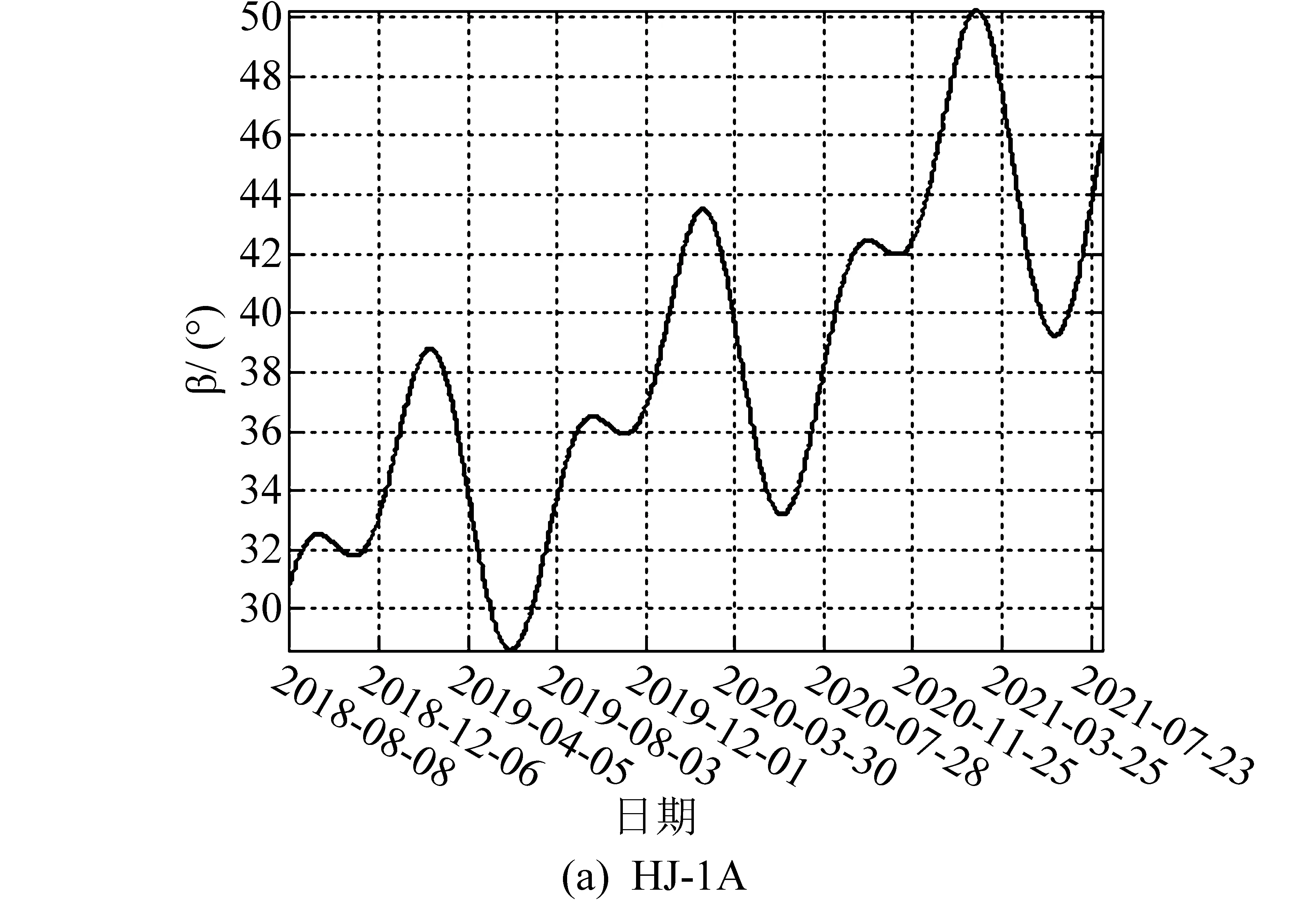

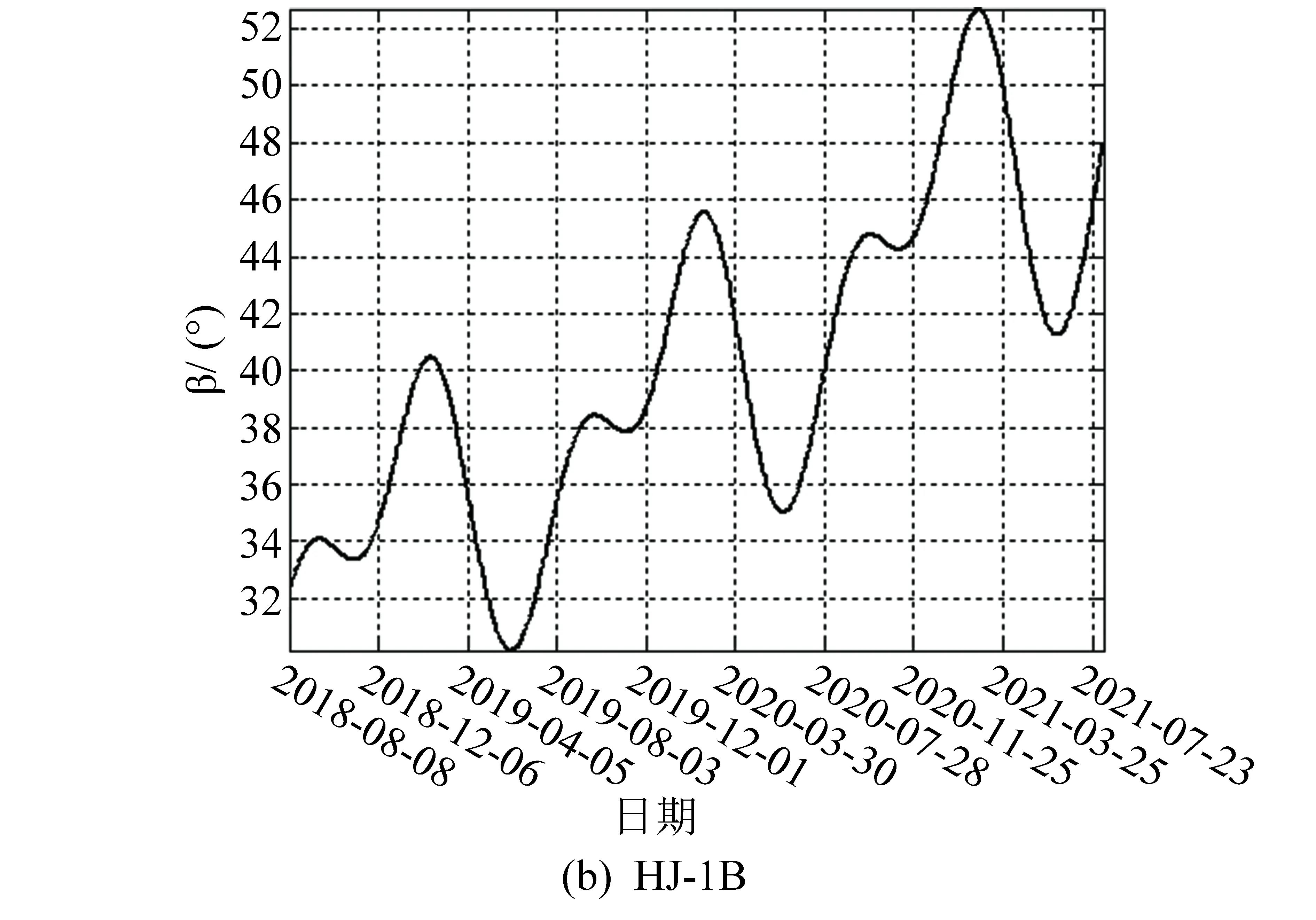

经对未来3年趋势分析(见图8),A星在2020年底,β角会增大到44°,此时太阳电池阵输出电流与最大负载持平;在2021年初,β角会增大到49°,电源供电当圈无法平衡。B星在2019年初,β角会增大到40.4°,太阳电池阵输出电流与最大负载持平;在2020年底,β角会增大到45.7°,电源供电当圈无法平衡。按照当圈能量平衡考虑,维持正常任务的供电A星可维持到2021年初,B星可维持到2020年底。

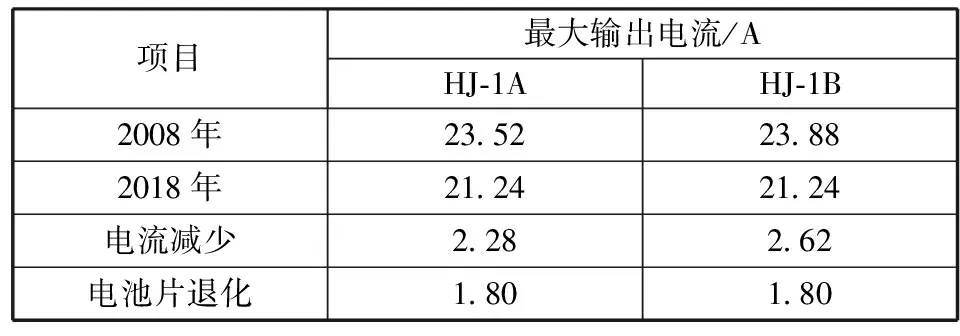

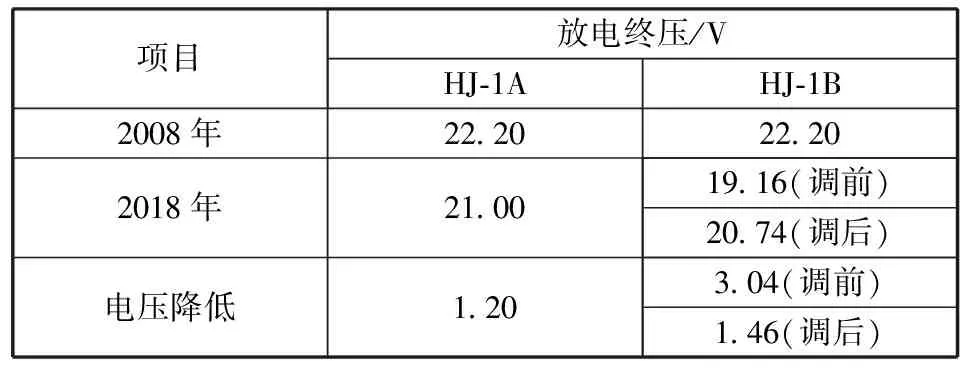

太阳电池阵最大输出电流和蓄电池放电终压见表2和表3。目前,卫星能源仍满足负载运行要求。

图8 HJ-1A/1B卫星未来3年β角变化预测Fig.8 β in the coming 3 years of HJ-1A/1B satellites

项目最大输出电流/AHJ-1AHJ-1B2008年23.5223.882018年21.2421.24电流减少2.282.62电池片退化1.801.80

表3 HJ-1A/1B蓄电池放电终压

1.3 卫星其他功能

卫星运行姿态稳定,整体工况良好。姿态指向精度始终维持在0.1°以内,姿态稳定精度维持在0.008 1(°)/s以内。

星上温度环境适宜,蓄电池组采用主动温控,温度水平一直保持在3.3~8.8 ℃正常范围内,其他舱内设备保持在0~30 ℃以内,随时间整体上呈微微上涨趋势,平均每年长0.5 ℃,A星主要设备温度变化见图9。

卫星星务、测控等主要功能正常,具备支持遥感业务持续运行的能力。

运行十年期间,A星使用燃料12.03 kg,剩余燃料9.989 kg;B星使用燃料9.775 kg,剩余燃料10.776 kg。仍有一定能力实施轨控。

1.4 星座成像及应用情况[8-13]

截至2018年7月31日,双星成像16 620轨,其中A星成像1 067 285景,分发3 458 439景,B星生产图像333 134景,分发1 446 413景。卫星遥感数据广泛应用于多个应用领域,用户遍布全国各省市,取得了巨大的经济效益和社会效益。

国家卫星减灾应用中心利用HJ-1A/1B卫星遥感数据,生成了灾害背景环境、灾害特征参数、灾害风险监测、灾情动态监测、灾情综合评估、灾害范围评估、恢复重建监测评估和决策支持产品等一整套的系统产品,制作数百期卫星减灾应用产品,在地震、洪涝、旱灾、雪灾、冰凌、冰冻、泥石流、沙尘、火灾等方面开展了大量遥感数据服务。典型业务如西藏藏南雪灾(2008年10月)、北方地区旱灾(2008年10月至2009年11月)、内蒙古沙尘暴(2009年3月)、黄河凌汛(2010年3月)、青海玉树地震(2010年4月)、甘肃舟曲泥石流(2010年8月)、洪泽湖冰冻灾害(2011年1月)、云南玉溪市易门县森林火灾(2012年2月)、渤海湾海冰(2013年2月)、新疆阿勒泰试融雪性洪涝(2016年6月)、内蒙古乌拉特前旗南昌村洪涝(2018年7月)等新发灾害,先后完成灾害特征信息、灾害影响范围、受灾程度、居民点、交通线等灾情信息提取、监测与评估工作,制作救灾决策支持产品百余期,为救灾工作提供了重要的决策支持依据。

环境保护部卫星环境应用中心以HJ-1A/1B卫星为主要数据源构建了水环境、环境空气、生态环境业务化应用系统,积极分发环境卫星数据,创新开展卫星遥感等监测及应用工作,在环境监测、环境执法、环境应急、生态保护等方面发挥遥感技术大范围、快速、动态观测的特点,为环境监测、管理和决策提供了重要技术支持和信息服务。典型应用如定期对太湖、巢湖、滇池、三峡库区等大型水体、水质进行动态监测预警,及时有效反映水体蓝藻水华发生、发展变化,为国家环境监测、污染防治等部门宏观管理提供了有效的技术支持;对饮用水源地水质、二氧化硫、氮氧化物、灰霾等进行遥感监测工作;及时监测上海世博会环境空气质量;自2010年4月起,每日对长三角地区秸秆焚烧情况进行动态监测;针对国家及自然保护区、重要生态功能保护区、重点矿区、大型工程环境影响进行评价等;先后对我国多个拟建核电项目和厂址进行了遥感监测,为客观、迅速核查核电项目建设进展提供了重要支持。

环境与灾害监测预报小卫星星座A、B卫星发射成功后,不仅支撑了国内环保和减灾多个业务系统的日常运行,提高了我国对重大突发灾害的综合保障和应急能力,为我国环境管理提供了重要技术支持和信息服务,还陆续向亚太空间合作组织成员国提供了部分图像,为空间与重大灾害国际宪章(CHARTER)、联合国灾害管理与应急反应天基信息平台(UN-SPIDER)等国际合作机制和机构提供了大量数据支持,体现了我国和平利用外空间的大国形象,取得较好的反响。国际典型业务如澳大利亚森林大火(2009年2~3月)、加拿大火灾(2009年7月)、海地地震(2010年1月)、墨西哥湾溢油(2010年4月)、冰岛火山爆发(2010年5月)、缅甸水灾(2015年7~8月)、斯里兰卡水灾(2017年5月)等提供了及时的数据产品服务。

2 成果与经验

2.1 主要成果

作为环境减灾首组卫星,HJ-1A/1B卫星的成功超寿命运行开创了民用遥感卫星新系列。双星不仅很好完成科研星的新技术验证任务,而且圆满完成3年任务要求,超寿命运行,极大提升了卫星使用价值,为我国空间基础建设节约了成本,实现了科研与业务成功并举,在我国新型卫星系列首组卫星运行寿命表现上难得一见。十年积累的卫星遥感数据,已成为我国基础遥感数据的重要组成,可为后续历史数据分析提供强有力支撑。双星具体成果与创新如下。

(1)由A、B星组成的环境与灾害监测预报小卫星星座是我国首个应用型光学星座,拥有可见光、红外探测等手段,具备多光谱及超光谱探测能力,通过整体发挥效用,实现减灾与环境监测的大广域、高时效观测,星座综合观测能力在国际上具有创新。HJ-1A/1B是我国首个设计就立足组网、整体发挥效用的光学星座,其组网寿命、重复覆盖观测能力有明确的要求。延寿卫星与后续卫星组网,重复覆盖能力往往并非最优。中分辨率光学遥感星座中,英国组织多个国家实施了5个小卫星的星座,其主要靠3个谱段、32 m分辨率、600 km幅宽来实现探测,卫星的组网能力受不同国家管制能力有限,体装式太阳电池阵限制了其成像时间。HJ-1A/1B卫星严格相位控制,融可见光、红外等探测能力,在国际上也是领先的设计。

(2)采用严格的相位控制和星座保持技术,突破了双星成像视场匹配的难题,实现了2天国土的快速覆盖,提高了灾害和环境监测的时效性,在国际上具有创新。两颗卫星要共同实现2天无缝覆盖观测,采取了一系列创新的设计措施:①在轨道设计方面,按照相机幅宽实现能力与边缘视场精度综合要求等,确定2天内的相邻轨迹星下点间距要小于700 km要求,通过轨道优化,确定了649 km高度的太阳同步轨道,两星在同一个轨道面内按照180°分布;②基于双星主、副载荷使用差异,双星采用了差异化配置载荷,共同实现多遥感要素能力;③通过优化构型与布局,使两星迎风面积与卫星质量(面质比)比基本一致(相差约4%),确保了两星相位差的长期稳定;④设计俯仰、偏航180°的姿态机动,实施轨道升降和倾角控制,确保了星座所需的卫星轨控能力。

(3)采用不同探测谱段、不同分辨率的综合方案和视场优化配置等技术,解决了中等分辨率下的高时间重访率和宽覆盖综合兼顾难题,实现了灾害和环境兼容监测应用的目的,在国际上具有创新:①针对探测需求进行了谱段的选择与谱段数的优化设计。针对环境与灾害监测的需求,设计多光谱可见光进行地面大范围景物直观性监测,用于获取大多数灾害与环境变化要素需要的信息。设计红外谱段探测干旱、火灾、地震监测、农业等,并具有夜间监测能力,特别在中波设计500 K的探测温度,适合监测火灾,可为火点位置的精度定位提供有利信息。提出多于110个谱段、平均光谱分辨率5 nm的超光谱探测能力,利于其精细化辨识探测区域特征能力;②在卫星探测视场与探测分辨率方面进行了权衡,结合工程研制能力,在星座2天覆盖观测要求下,确定单星观测视场大于700 km,及相适应的空间分辨率;③在双星载荷设备配置上,基于任务要求和保证能力,合理地均衡了每星设计复杂性,降低了研制难度。国际上在小卫星设计中很少有多种谱段监测,且具有大视场的探测能力。可见光探测30 m水平上,国际上最大视场185 km,16天覆盖;国际上红外探测有30 m、60 m分辨率185 km的探测能力和500 m、1000 m分辨率2000多千米幅宽的探测能力。

(4)采用傅立叶型超光谱成像仪技术,突破高信噪比、高灵敏度等难题,在国际上率先利用空间调制傅立叶型超光谱探测手段实现了对地物光谱特性精细探测的业务应用。超光谱成像仪跟踪了国际上的新技术,在国内首先采用了静态干涉型成像光谱技术原理,也是继美国强力小卫星(试验型,在轨运行不到1年)之后,国际上第二台在轨对地观测的该种原理的光谱成像仪,具有成像时无转动部件、可靠性高、稳定性好、光谱线性度高、光谱范围宽(0.45~0.95 μm)、信噪比高、灵敏度高等特点,代表了当前星载可见光波段光谱成像对地遥感的发展方向。

(5)采用小像元探测器及阻尼减振、高信噪比和大视场消杂光等技术,突破中等分辨率多光谱CCD相机轻型、宽覆盖设计难题,实现30 m分辨率、大于700 km幅宽的多光谱观测。CCD相机具有大视场、高动态范围、4个谱段、小型化轻量化的特点,使我国在30 m尺度对地观测卫星处于世界领先水平。每台视场角接近30°,两台组合后单星实际幅宽可达769 km以上。宽覆盖多光谱CCD相机在国内首次采用6.5 μm的小像元器件;充分利用CCD器件抗弥散功能,消除了图像拖尾;首次在航天相机中采用了阻尼减振技术,减小了焦面组件因振动产生的横向位移,使振动的振幅得到有效控制;在大视场下采取复合消杂光设计,大大降低了杂光对图像的影响;采取了小型化、轻量化措施,两台组合后为70 kg,适合装载在小卫星平台。设计有4个谱段,可以形成真彩色图像,适宜于灾害和环境的监测预报。

(6)按空间数据标准咨询委员会(CCSDS)标准,采用不同图像数据压缩技术和异源数据编码技术,解决了高数据码速率数据传输和不同数据融合难题,实现多遥感器数据的实时传输,保证了遥感数据的快速获得能力。

针对干涉光谱图像数据的特点进行卫星在轨压缩处理,国内首次采用对光谱主极大条纹附近的56个像元不进行压缩、对后200个像元的光谱信息进行压缩方案,保证了光谱解析的真实性。在国内首次将4∶1压缩技术用于遥感卫星图像设计,该压缩方案采用基于小波变换的多级树集合分裂(SPIHT)改进算法,可较完整地对30 m分辨率可见光图像进行数据压缩,峰值信噪比高、失真度小。单星多种压缩技术的采用解决了当时卫星图像原始数据码速率近300 Mbit/s而无法直接下传的难题,既确保了数据传输工程可实现性,又保证了图像质量。

卫星使用单数传通道进行3台不同码速率相机图像数据的传输,解决了时序、接口相容性及辅助数据与图像数据的融合难题。在国内数传设备设计中采用了设备高集成度体制,使用X频段微波直接调制技术,减少了本振源、上变频器等设备,将基带设备全部集成在一个设备中,解决了电磁兼容、单位面积发热量大等问题,压缩了分系统设备数量,使体积和质量降低,达到国外同类产品的先进水平,更适合于小卫星平台。

(7)采用双面镜机构、多元探测器并扫、机械制冷等技术,突破红外遥感需要的高信噪比、大视场观测、小型化、轻量化难题,实现中分辨率、700 km幅宽红外探测能力,最高探测温度达500 K。红外相机地面像元分辨率150 m/300 m,幅宽大于720 km。相机采用双面镜机构,有效增加了观测时机,并通过20像元并扫的设计,兼顾探测采样时间和大视场探测要求,并采用机械制冷方式,实现热红外谱段探测器的制冷,最低温度可达80 K。其中中波红外(3.5~3.9 μm)可以探测到地表500 K的温度,这是国内卫星上该波段可探测地表温度最高的相机,非常适合于监测森林火灾、火山爆发等灾害的发生、发展和火灾后期的评估。该谱段对火灾的独特应用已经得到相关部门和澳大利亚2009年初森林火灾好评。

(8)立足星上网信息处理和比例积分闭环热控技术,提高了整星安全性控制及相机温度控制精度,保证了高质量成像和长寿命运行能力。按照整星最低功耗模式设计策略,设计了姿态、电源、轴承和功率传输组件(BAPTA)及星务中心计算机等主要异常事件时星上自主安全对策,有效保障了整星的安全运行能力。

国内首次采用相对时间程控指令等技术,将以往载荷与数传设备开关机的数十条指令压缩到一条指令中,减化卫星业务测控工作量,降低了操作风险。国内首次采用比例积分热控技术,有效解决了遥感器光学镜头温度梯度控制等难题,将光学系统温度控制在±1 ℃以内,为遥感器高质量成像奠定了基础。

(9)开创了亚太空间技术合作新模式。A星又称为亚太多任务小卫星(Small Multi-Mission Satellite,SMMS),装载了泰国负责的亚太合作项目Ka频段通信试验分系统(KABES),成功开展了在轨通信试验任务,加强了亚太国际空间组织合作,为后续亚太空间技术合作与开发开创了新模式。

2.2 主要经验

(1)面质比差是星座相位稳定的重要因素。通过优化构型与布局,使两星迎风面积与卫星质量(面质比)比基本一致(相差约4%),同时实现了紧凑的卫星布局,其最大装填密度近300 kg/m3,保证两星轨道衰减特性基本一致,确保了两星相位差的长期稳定,大大减少了卫星轨道控制次数。

(2)精细化电量计充放电控制有利于降低电池退化,精细管理有利于延长寿命。

(3)卫星使用了计算机进行蓄电池组充放电精准控制,降低了传统电源温度(VT)带来的电池记忆效应引起的电池退化,蓄电池组十年经历53 800多次充放电,初估双星电池容量29 Ah(初期33 Ah)。直到2018年6月,为保证可充电性,才将B星调整到VT充电机制,将电池终压提高到1.46 V。基于全局多层次冗余策略,实现整星低配置高可靠。基于系统、分系统、单机的多级冗余与故障监测的低配置高可靠的小卫星平台长寿命设计技术得到在轨验证,充分利用软件可更改,实现了卫星可靠性增长和在轨多起异常处理,确保了卫星高可靠性。基于能源安全、功能安全、部件安全、指令安全的多级容错或安全模式设计,确保了卫星运行稳定及故障安全规避,保障了卫星长寿命运行。采用适度冗余策略,即保证可靠,又简化配置。采用8个推力器的控制方案,利用6个推力器实现3个姿态方向的正负机动控制,2个推力器斜装产生不同方向的姿态控制力矩。数传射频通道采用“3取2”的设计策略实现冗余。充分使用软件冗余设计。蓄电池组充电除采用传统的VT曲线控制外,增加计算机控制,实现蓄电池充放电控制,严格控制充电与放电量,既保证了足够的放电深度,又确保蓄电池组安全可靠。采用软时钟实现高精度时间控制替代专用的硬件时钟单元,通过采用集中校时、均匀校时等策略,在不增加硬件资源情况下,实现中高时间精度控制。

(4)面向使用的可用性设计是简化操作、提高卫星运行效率和安全的重要保证。面向用户所关心的成像位置对应成像开始时刻、成像时长设计了带参数的相对时间程控指令,将以往载荷与数传设备开关机的数十条指令压缩到一条指令中,大大减化了卫星业务测控上注工作量,提高测控效率,降低了操作风险。

3 发展与展望

基于我国环境与灾害面临的严峻形势,环境与灾害监测一直是我国政府持久关注的事业,环境减灾后续卫星已经纳入《国家民用空间基础设施中长期发展规划》中。新一代环境减灾卫星将在遥感性能、图像质量、成像效能、卫星可靠性上进一步提升能力,主要包括:

(1)首批双星载荷配置相同,仍按同轨180°相位组网,可实现可见光、红外2天的覆盖观测,高光谱可实现2天重访观测或14天的覆盖观测。

(2)多光谱可见光遥感谱段增加到5个,在保持720 km大视场遥感同时,将空间分辨率提升到16 m。

(3)红外遥感谱段将扩展到9个,在保持720 km大视场遥感同时,空间分辨率提升到48 m(短波)/96 m(中长波)。

(4)高光谱遥感谱段扩展到短波,谱段数增加到220个,空间分辨率提升到48 m,视场扩展到96 km。

(5)双星提升了数据传输码速率和成像时间,加大了星上数据存储空间,可支持境外成像能力的扩展或境外数据站接收能力的提升。

(6)卫星将采用更高姿态指向与姿态稳定精度平台,实现角秒级姿态测量和每秒优于0.001°量级的姿态稳定能力,可实现图像无控制定位精度达百米以内。

(7)卫星设计寿命将提升到5年以上。

(8)双星可与已在轨的高分一号、高分六号卫星组网协同运行,有效避免任务重叠,进一步实现16 m遥感数据1天覆盖观测能力,极大地提升卫星遥感效能。

随着我国人民对美好生活追求的新需求及“一带一路”倡议等的推进,环境减灾卫星技术与水平将得到不断的提升,卫星遥感数据不但在我国国民经济建设中发挥重要作用,也会在国际环境与减灾事务中发挥重要作用。