《女史箴图》的风格与来源

——兼论魏晋南北朝人物画的两大脉络

2019-01-10

顾恺之(344—405),晋陵无锡人,字长康,小字虎头,晋义熙初官散骑常侍,现有《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》等摹本传世。《女史箴图》,绢本设色,纵24.8厘米,横348.2厘米,原有12段,现仅存9段,藏于大英博物馆a。此图取材于西晋张华《女史箴》,每段画一个独立的故事,如第一段描绘“冯媛挡熊”,第二段描绘“班婕妤辞辇”等。人物横向平列展开,画旁书有相应的箴文,卷末有“顾恺之画”四字款署,故自古便将之归于顾恺之名下。

关于此图的研究,徐邦达《古书画过眼要录》中认为此图:“人物衣纹作‘高古游丝描’,运笔飞动,真有春蚕吐丝之妙。设色多用朱墨,色调古艳。”[1]接着考辨了一些含糊不清的说法,如米芾《画史》载:“《女史箴》横卷在刘有方家。”[2]徐氏认为传世《女史箴图》与米芾《画史》记载者是否为同一本难以肯定。又,此卷上虽有宣和、绍兴时期印玺,但因图中宣和七玺钤印格式不合规矩,故徐氏认为诸印皆伪,由此否定了它与《宣和画谱》所著录者是同一本的可能性。[1]5谢稚柳主编的《中国书画鉴定》中则认为此图是宋摹本,原因是北宋之前未见著录,如为唐摹不合情理。[4]

2001年,大英博物馆召开关于《女史箴图》的学术研讨会,杨新发表《从山水画法探索〈女史箴图〉的创作时代》,通过将图中一段山水与虎的造型与画法,对比魏晋南北朝时期的画像砖、敦煌壁画中的山水与虎的造型,认为此图为北魏宫廷绘画的原本。方闻发表《传顾恺之〈女史箴图〉与中国古代艺术史》,认为此是6世纪南朝宫中临摹顾恺之的摹本,这与杨新的观点截然相反。尹吉男发表《明代后期鉴藏家关于六朝绘画知识的省略与作用——以顾恺之的概念为线索》,认为现在对顾恺之的认识是文献中的“顾恺之”与挂在其名下的几个摹本在历史过程中共同合成的结果,与真实的顾恺之相去甚远。2003年,巫鸿发表《〈女史箴图〉新探:体裁、图像、叙事、风格、断代》,通过多种因素综合判断认为,此图是5世纪的原作,而非摹本。2013年,徐锦顺《〈女史箴图〉研究》通过对此图箴文的文字避讳及书风,推测此图为唐初阎立本摹,而箴文则出自褚遂良之手。可见,以上学者对此图的时代均莫衷一是,各执一词。

本文认为此图年代久远,是否出于摹本,应从旧说。正如徐邦达在讨论《列女仁智图》时曾说:“笔法几经临仿,也看不出什么时代风格,更不用说个人特征了。何况顾氏用笔的特征现在谁都未曾掌握到手,要肯定或否定它同样是没有什么依据的。”[4]将之移用在《女史箴图》上亦无不可,故本文不准备讨论此图是真迹还是摹本,而是期望通过分析它的风格特征,并与诸多考古材料联系起来,梳理出魏晋南北朝时期人物画的两条主要脉络。

一、《女史箴图》的风格与造型特征

在分析《女史箴图》风格特征之前,不妨先回顾尚有可靠实物传世的唐宋人物画。自唐至北宋,人物画风格几经转变,大致而言是从唐画的雄壮堂皇转为五代画的纤丽素雅,再转至北宋画的精致华丽,但在不同的风格下却都有一个共同的特征,即注重人物形象真实感的表现。徐邦达曾说五代顾闳中《韩熙载夜宴图》“达到写真技巧的高度水平”b,用来评价这些唐宋绘画,显得十分贴切。而这种形象的真实感具体体现在几个方面:人物造型姿态的自然真实,人物结构比例的精准真实,衣服的重量感、质感、透明感的真实,人物须发眉目等细节的真实等。一般而言,真实感越强的作品,与人的审美感受越相近,也就越不容易产生高古的意味。将唐宋时人物画对比《女史箴图》,不难发现此图所呈现出后世所未有的高古感,它有三个唐宋人物画所不具备的风格特征。

一是《女史箴图》的笔线回环连绵,细而均匀,宛如游丝,符合张彦远《历代名画记》中“紧劲联绵,循环超忽”[5]的描述。顾恺之在自己撰写的《魏晋胜流画赞》中探讨用笔与线条“用笔或好婉,则于折楞不隽;或多曲取,则于婉者增折”[5]155,说明他注意到线条本身的审美价值,以及要表现刚直或婉柔的线条所需要的用笔方式。这种笔线被后人称为“高古游丝描”,最早由明邹德中在《绘事指蒙》中提出。邹德中特意用“高古”一词去修饰“游丝描”,说明他意识到这种宛若游丝的线条产生的时间远早于铁线描、莼菜描等唐宋时纯熟的描法。但本文认为,“高古”这个形容词并不应该用来形容“游丝描”,因为线条本身并无高古不高古之分,只有以线条塑造的形象才有高古不高古之分,《女史箴图》正是由于其宛若游丝的线条配合着人物古拙的造型,才产生了一种高古感。这个线条特征不但和唐宋成熟期的人物画线条相差甚大,甚至和顾恺之另一件传本《洛神赋图》圆熟的线条也相差甚大,体现出一种生拙的意味,而《洛神赋图》的四个摹本都被认为是宋代摹本。

二是《女史箴图》的造型夸诞奇诡,这也是其与写实高度成熟的唐宋人物画最大的一处不同。其中又可细分为五个方面:其一,《女史箴图》的人物缺乏真实感、体量感,造型呈现平面化,如剪影贴在纸面。唐宋时的人物画则十分注重对人物体量感的营造。其二,《女史箴图》中的仕女体态修长纤细,下半身长于上半身,符合魏晋时汉民族的审美特征。其三,《女史箴图》的人物衣服包裹着整个躯体,服饰有一种装饰性的飘举感,体现在人物的袖口、裙摆处不自然的鼓起,使得衣服完全不贴合人物形体,忽略了对衣服的重量感塑造。其四,人物形象夸诞奇诡,尤其体现在“班婕妤辞辇”的段落(图1),抬轿子的八名宦官有昂首者、有低头者、手足摆动夸张,如同舞蹈,肩上的辇舆似无任何重量,可随意托起。说明在绘画观念上,此图没有注意要对物象重量感有所营造。其五,人物的面部开相多取侧面,以墨线描画五官,眼眉细长,以朱砂点唇,面部不着色。

图1 东晋顾恺之(传)《女史箴图》“班婕妤辞辇”段落

三是此图多用红、黑二色,如人物的头发用浓墨平涂,服饰多用朱红色,沿服饰纹理轮廓略作渲染而有深浅之分,使得同一个色调中产生层次。其余则大面积留白,整张画面仅红、黑、白三种正色,色调十分庄重朴素,红色热烈奔放、黑色沉静庄重,两者搭配尤其适合表现庄重严肃的题材。平涂墨色的手法,使得头发和器物缺乏层次,在色彩上再一次加强了人物平面化的剪影效果。此外,此图人物服饰在墨线的基础上最后又以红线复勾一道,形成一种错落感,这种手法在唐孙位《高逸图》、周昉《簪花仕女图》,以及大量的隋唐壁画中屡见不鲜。这种技法究竟是出于顾恺之原貌,还是唐人摹本所带有的时代特征,则尚待研究。

以上,从线条、造型、色彩三个角度阐述了《女史箴图》人物的风格特征。可惜的是,由于时代久远,且不说顾恺之或与其同时代的名家真迹早已不存,即便是传世的摹本也仅数件而已。再者,此图历来传为唐摹本,其中究竟保存了几分原貌,又有几分是摹本的因素,亦不能知。因此,此图乃是卷轴画史上的一个孤证,对它的任何证真或证伪的阐述都是基于猜测的。近数十年来,随着美术考古学科的发展,不少考古材料被发现,现已基本可以通过考古材料与传统卷轴画的联系,构建出一个下至民间画工,上至一流名家,涵盖多种艺术形式的风格谱系。沿此思路,便可进一步探讨这种风格来源。

图2 北魏司马金龙墓漆绘围屏

图3 北魏司马金龙墓漆绘围屏 “班婕妤辞辇”段落

二、与《女史箴图》风格相关的考古材料

就目前的考古发现而言,与《女史箴图》关系最密切的是北魏司马金龙墓漆绘围屏(图2)。徐邦达、谢稚柳、方闻、巫鸿等人在阐述此图风格时,均以此为对比。司马金龙为北魏大臣,卒于北魏太和八年(484年),那么这套围屏的制作时间大约与此不远,距顾恺之生活的年代大约要晚百余年。围屏每块长约80厘米,宽约20厘米,厚约2.5厘米,用木板制成,出土时较完整的有五块,遍髹朱漆然后作画,有黄色墨书榜题和题记。围屏内容取材于《列女传》《史记》等书。刘向《七略别传》中云:“臣与黄门侍郎歆以《列女传》种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效,是非得失之分,画之于屏风四堵。”[6]可见,将儒家的教化故事画于屏风上至少可上溯至西汉中晚期,而这块漆绘围屏也说明这种带有教化性质的屏风在北魏上层人士中依然流行。

此漆绘围屏的人物造型有如下特征:其一,描绘人物的角度有正有侧,人物缺乏体量感;其二,衣服亦有不自然的飘举形态,女子的裙摆拖曳在地,前后微微翘起;其三,人物衣服的袖口,裙摆以回环的线条描绘;其四,人物色彩采用大面积的平涂手法,以红、青、黄、白、黑等正色为主,色彩艳丽,明度、纯度很高。这些特征在《女史箴图》中也有反映,所不同的是漆绘围屏上的人物造型多身材短小,比例不协调,不及《女史箴图》来得优美,线条也缺乏婉转流畅的韵律,用笔粗重近于描画,色彩涂抹浓厚,缺少细腻的晕染过度。这一方面是因为绘画材质的不同,另一方面更是由于漆绘围屏是北魏普通民间画工的手笔,巫鸿甚至认为不是出自一人之手,而是由多名画工合作完成。[7]

除了人物造型上的相似之外,此漆绘围屏与顾恺之的几件传世摹本在图式的处理上也十分相近。围屏第四层“班婕妤辞辇”(图3)这段内容在《女史箴图》中也有出现,且布局方式接近。两者均在画面左面描绘成帝乘辇,下有抬着辇舆的宦官,右面则画班婕妤,坐在辇舆上的成帝回首望向班婕妤,有所区别的只是辇舆形态的不同,侍从人数的不同,以及《女史箴图》中成帝旁多了一名侍女。c关于这个图式相近的问题,徐邦达在讨论顾恺之与这件漆绘围屏时说:“此种图稿,汉、晋、六朝以来转相因袭,不易断划。”[4]显然,其中的一幅受到另一幅的影响,这一相对固定的图式为顾恺之或更早的画家所创,之后通过各种传移模写的方式传播到民间的画工手中。

其次,南京西善桥出土的南朝砖画《竹林七贤与荣启期》,时代晚于顾恺之的东晋,体现出南朝的风格特征。此砖画人物造型也非常古拙不自然,人物形象有侧面、半侧面、正面,人物衣纹长线回环,通过线条的组织来表现衣纹的转折,显然是在强调线条的意味。而与《女史箴图》不同的是,此砖画描绘的是男性人物,姿态皆为坐姿,故衣服没有飘举感。此外不能忽略的是,这件砖画中描绘了花冠状与柳叶状的树木,而与顾恺之另一个摹本《洛神赋图》中的树木造型如出一辙,其中自然存在承接关系。

除此以外,本文还要谈及两件壁画,其一为1972年发掘的甘肃嘉峪关新城5号魏晋墓中的一件壁画绘《出行图》(图4)。图中绘着骏马的人物形象,人物五官刻画简单粗略,却十分生动,服饰以回环的笔线描绘纹理,衣服完全不贴合形体,马身以朱红平涂,鬃毛、须发均以粗线描画。另一件则是1977年发掘的甘肃酒泉丁家闸5号墓前室西壁壁画《乐伎与百戏》(图5)。画中人物姿态为坐姿,服饰以朱红、橙黄、白三种色调,有凹凸之感。这是一件北凉的作品,也可与之印证。从以上南北朝的考古材料可见,无论是以汉人政权统治的南朝,还是为少数名族统治的北方,《女史箴图》这种汉民族的中原画风在南北两地都有延续。

三、汉画的发展脉络及其来源

从上述这些考古材料可见,《女史箴图》所反映出的风格特征不但为顾恺之所有,而且同类风格普遍反映在魏晋南北朝时的各种艺术形式中。一般论者,皆认为这种风格承袭了汉代绘画形式,如清人叶德辉认为顾恺之画笔“犹存汉石室石阙画像遗意”[8]。

但汉代画像石终究是浮雕形式,如果能找到同时期直接用笔绘制的图画遗存,则更能清晰地反映出《女史箴图》与汉代绘画的承接关系。所幸的是,2007年山东东平县出土一件汉墓壁画(图6),与常见的画像石、画像砖不同,这是一件真正意义上的汉代壁画,直接反映了汉画的真实面貌。图中上下分层,平列描绘贵族男女,人物造型修长优美,衣服的描绘强调线条的意味,尤其是上层蓝衣仕女的造型与《女史箴图》高度相似,这就证明《女史箴图》的人物造型由来已久,至少可以推至汉代。

再往前追溯,可以发现1949年出土于湖南长沙陈家大山的《龙凤仕女图》(图7)与1973年出土于湖南长沙子弹库墓的《人物御龙图》(图8)也与这种风格有些联系。两图皆为战国时楚国帛画,图中除了人物之外,还画龙、凤、鱼、鸟等神话动物。历来学者极少注意到这两件帛画与《女史箴图》的关联,唯方闻在《中国艺术与文化史》略略提及其中联系,他认为《龙凤仕女图》中的仕女:

面部、上身、下身由三个线描部分组成:头部用侧面表示脸孔轮廓;上身伸出的胳臂由三角大袖来表示;下身则外罩大三角形曳地长袍,掩地有如大花瓶。传为顾恺之原作、实为6世纪摹本的《女史箴图》,亦沿袭了这种古拙的“花瓶式”造型,只是画中的仕女脸孔微侧,衣袖飘带迎风曳懂,立体意识更强。[9]

图4 甘肃嘉峪关新城5号魏晋墓《出行图》(局部)

图5 北凉 甘肃酒泉丁家闸5号墓前室西壁《乐伎与百戏》

图6 东平汉墓壁画

图7 战国 楚国帛画《龙凤仕女图》

图8 战国 楚国帛画《人物御龙图》.jpg

图9 东晋 顾恺之《女史箴图》的黑熊

方闻称此风格为“‘花瓶式’造型”,并强调了在描绘方式上,帛画采用了几何形的图式来概括人物的肢体与服饰,与《女史箴图》相近。但他并没有注意到另一件帛画《人物御龙图》与《女史箴图》的关联,《人物御龙图》以回环的长线描绘男子衣纹,这说明帛图作者已经注意到衣纹的结构,并试图以回环的长线表示衣纹结构。而两件帛画和《女史箴图》的人物造型皆上身短而下身长,比例经过一定的夸张,因此显得尤为修长优美。

除此之外,以上考古材料还有一个共同点,即它们描绘的都是神灵、异兽。就民族文化心理而言,先秦重生死、事神鬼,与原始艺术有着紧密的联系,而汉代则是儒家神学和道家神仙思想弥漫的时期。因此先秦两汉重视神灵鬼神的思想渗透在各种文学艺术中,从屈原《天问》《九歌》到曹植《洛神赋》、王延寿《鲁灵光殿赋》,乃至绘画、石刻等造型艺术。神话、历史、现实混合而一,反映在文学艺术中,则是神、人、兽的共同出现。汉王延寿《鲁灵光殿赋》中提到鲁灵光殿中的绘画:

神仙岳岳于栋间,玉女窥窗而下视,忽缥缈以响像,若鬼神之仿佛。图画天地,品类群生,杂物奇怪,山神海灵,写载其状,托之丹青,千变万化,事各缪形,随色象类,曲得其情。上纪开辟,遂古之初。五龙比翼,人皇九头,伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略。[10]

此文不但反映出当时的图画依附于建筑,也反映出图画中的形象为山神海灵、神仙异兽,其中包括龙、伏羲、女娲,大量汉代石刻中人首蛇身的伏羲、女娲像,可做图像之印证。又,汉王逸《楚辞章句·天问》序中则描述战国时楚国宗庙祠堂中的画像:

楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,奇玮僪佹,及古贤圣怪物行事。[11]

王逸不但指出楚国绘画多以神灵为主题,更指出了当时图画风格奇玮僪佹。这种奇玮僪佹的造型风格与神灵、异兽等主题相配合,正是先秦两汉时期神灵图的总体特征。

《女史箴图》在题材上取材于历史文学作品,但其风格却受到先秦两汉神灵图像的影响。如“冯媛挡熊”中的黑熊(图9),若不加文本对照,几乎没有熊的特征,反而类似于先秦两汉各种美术中的异兽。图中又以乌雀代表太阳,玄兔代表月亮,可与马王堆汉墓出土的那两件帛画对应,说明这个图像以及其象征意象一直延续到东晋。事实上,即便在顾恺之的时代,如《女史箴图》《列女图》等取材于历史文学的题材开始兴起,但依然有不少画家热衷于描绘神灵图、异兽图。张彦远《历代名画记》记载三国时曹不兴《龙虎图》《青溪龙》《赤盘龙》《兽》、晋明帝司马绍《东王公西王母图》、卫协《神仙图》、王廙《异兽图》《鱼龙戏水》、王羲之《杂兽图》、康昕《五兽图》,顾恺之本人则有《异兽古人图》《虎射杂鸷鸟图》《行三龙图》。他的另一件传世摹本《洛神赋图》中也画了诸多的龙鱼、女仙。那篇著名的画论《画云台山记》也提到画天师、白虎。这些文献中提及的画作虽然没有一张流传下来,但根据诸多考古材料,我们有理由相信,这些神灵、异兽的造型应当与《人物御龙图》的风格相近,而绝不可能与南宋陈容《九龙图》的风格相近。

综上,魏晋以前的大部分绘画,在题材内容上多以神灵、异兽为主,这是由先秦两汉时期重生死、事鬼神的思想决定的。在风格形式上这些绘画有几个固定特征,如人物多取侧面,衣服的下摆前后微微翘起,衣服纹理以回环长线表达等,印证了《女史箴图》的风格不是顾恺之或东晋人的创造,而是承袭自先秦两汉,一直保持汉民族造型语言的纯粹性。同时需要指出的是,先秦两汉图画形象粗略、简朴,不及《女史箴图》精细传神。《女史箴图》之外,顾恺之的另几个摹本《洛神赋图》《列女图》中的人物造型也与此一致,且更为精细,说明汉画风格在顾恺之生活的东晋时期得到规范化、精致化。关于此,谢赫早有“古画皆略,至(卫)协始精”的说法。卫协是顾恺之的老师,两人同处一个时代,绘画由粗略转为精细应当正是由此师徒二人而发生转变的。

四、受外来影响的人物画发展脉络

上述讨论了以《女史箴图》所代表的汉画风格,但这只是魏晋南北朝人物画发展的一条脉络,另一条脉络则受到西域佛像的影响,主要反映在灿烂的敦煌壁画以及北朝的石窟寺佛像中,其源头最早可追溯到汉末晋初。

自汉明帝时佛教东传以来,西域的佛像风格极大地影响了汉民族自身造型语言的发展,《图画见闻志》记载了三国时曹不兴曾受印度僧人康僧会d的影响而画佛像,云“昔竺乾有康僧会者,初入吴,设像行道,时曹不兴见西国佛画仪范写之”[12]。《历代名画记》则记自晋至南朝宋绘佛像者有晋司马绍、张墨、卫协、戴逵,南朝宋陆探微、子绥、袁倩,南朝梁则有张僧繇、儒童等,而顾恺之也在瓦官寺画过一躯《维摩诘》,为诸多文献记载。此外,南朝梁时还有数名西域僧人画家来到江南,如僧吉底俱、僧摩罗菩提、僧伽佛陀,他们带来的当然是西域乃至印度的画风。至于晋代、南朝汉人名家的佛画究竟面目如何,由于缺乏传世作品,不得而知。据许嵩《建康实录》卷十七所载:“夺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成,远望眼晕如凹凸。”[13]张僧繇笔下的凹凸画法可以在印度笈多时代的阿旃陀石窟壁画中见到。

在中国的北方,敦煌壁画中留存有北凉、北魏、西魏、北周的佛像壁画,其中北凉于公元397年建国,此时的中国南部正处于东晋(317—420)末年,而中原地区的昙曜五窟则为北魏时开凿,为研究魏晋南北朝的佛画风格及造型特征提供了实物。

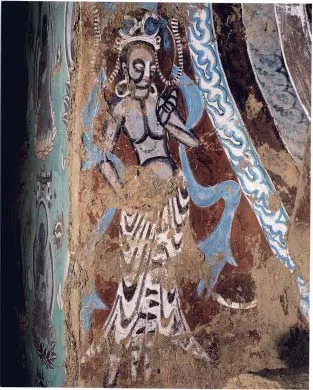

就敦煌壁画留存北朝画像来看,其线条可分两种:一种是异常强调轮廓线,线条粗重浑厚,直接以色笔一笔涂成,没有回环往复的笔线,不讲究描法的形式意味,显得率真朴素,甚至近于粗野。这种粗犷线条一般以几何形表现人物躯体的造型风格,内部则平涂颜色,如敦煌第272窟龛内南壁北凉的《协侍菩萨》(图10)、第288窟西魏《药叉》。北周时依然可以见到这种画风。另一种线条状态则是完全没有独立的线,人物的躯体、服饰以色彩块面做区分,线即面的交接,如敦煌第268窟西壁北凉《女供养人》、285窟西壁西魏《诸天》(图11)。这两种画法都带有浓厚的异域特色,与《女史箴图》这种细笔回环,强调线条形式意味的汉画笔墨语言迥然不类。

其次,北朝画像中人物的躯干、四肢多以各种长长短短的椭圆形衔接而成。有些人物直接裸露上身与腿部,穿衣服者则紧贴形体,强调衣服的重量感,但无法像唐宋人物画那样,通过衣服的转折来表现人物身体的结构组织,尚属概念化的描绘。而人物躯体的比例亦有多种,有下身长于上身者,有下身短于上身者。人物开相则多取正面,其中又分两种:若强调线条,以几何形描绘身体者,也以不同颜色的几何形表现眼眉五官;若完全没有线条者,以色块区分界面者,则以细笔勾画五官,五官描绘方式亦与汉画不同,其眉毛多呈弯月形,极为细长,眼睛极大,嘴唇厚,以朱砂凃染而成,有凹凸感。这显然是一种外来的风格,与汉画的造型语言显然有别。

图10 北魏 敦煌莫高窟第263窟北壁龛内《协侍菩萨》

图11 西魏敦煌莫高窟285窟西壁 《诸天》

其三,就色彩而论,敦煌壁画灿烂无比,绿、青、朱、黄、蓝、黑、白皆备,而且,很多壁画皆以色彩铺满整个画面的背景,如257窟北壁中层的《须摹提女缘品》以红色铺底。对人皮肤的涂染则完全摆脱真实的皮肤色彩,其中有部分是因为红色、白粉、银粉等颜料中含铅,受氧化而变黑,有些则因为描绘的是夜叉、力士或佛菩萨,而直接以紫色或深赭色,以区别于凡人,与汉画的色彩语言亦不相同。

事实上,这种风格受到犍陀罗艺术与笈多艺术的影响。犍陀罗为今巴勒斯坦的白沙瓦与阿富汗东部的一带。佛教大约于公元前3世纪传入当地。公元4世纪末,马其顿王亚历山大征服了此地,大批希腊人、马其顿人遂移居此地,带来了古希腊的艺术风格。他们用希腊雕塑的风格诠释佛教思想与人物,形成了与诸多特点:佛像脸部圆浑饱满,以正面开相;五官中眼睛深凹、眉毛细长、鼻梁高耸;头发卷曲而有发髻;人物形体健壮,身材粗短,身披袈裟,衣褶由左肩下垂,袒露右肩,服饰稠叠厚重而有下垂感。公元1世纪后,犍陀罗艺术由西域地区的月氏人、柔然人、哒哒人传入敦煌。这种犍陀罗风格在敦煌地区留存最早者,当属西晋时期新疆若羌米兰第五号寺院遗存的壁画(图12)。

五、结语

《女史箴图》的风格与唐宋时期人物画风格不类,属于两种体系,但却与战国至魏晋南北朝这段时间的绘画风格近似,它往上可以承接战国时帛画、两汉各种画像砖、石,往下又可与南朝的竹林七贤石刻与北魏司马金龙墓漆绘围屏对应起来,反映了一条汉民族自身绘画艺术的发展脉络。大约在东晋末年,中国的北方西域地区由于受到西域佛画的影响,产生了一种与《女史箴图》为代表的汉画风格完全不同的人物画,并影响了之后北魏、东魏、西魏,甚至北周的画风,这是一条受西域佛像影响下的人物画脉络。同时,由于北魏司马金龙墓漆绘围屏的存世,可知即便在北朝,传统的汉画风格并没有被西域画风取代。同样,在敦煌莫高窟的北凉、北魏时期的壁画中也有少量的反映中原汉画风格的壁画,如288窟东壁的《男供养人》(图13),造型服饰皆为汉式,只是衣服自然下垂,而无飘举感。这说明两条脉络长期并存,互相融合,如果深入研究北周与隋唐的壁画与遗存的卷轴画摹本,则可以发现两条脉络在北周、隋唐时逐渐融为一体,形成一种新风格,而这种新风格便是唐代的道释画与绮罗人物画的源头。

图12 西晋 新疆若羌米兰第五号寺院遗存的壁画 人物像

图13 西魏 敦煌莫高窟288窟东壁南侧 《男供养人》

注释:

① 顾恺之传世《女史箴图》共两本,分藏于大英博物馆与故宫博物院,前者绢本设色,共9段,缺3段,一般认为为唐摹本;后者纸本水墨,共12段,为完本,呈白描画风,一般认为为北宋摹本。本文主要讨论的是大英博物馆所藏的这件《女史箴图》。

② 徐邦达认为此图为南宋摹本。其中一条重要原因,便是写实的精细程度太高,技巧与风格接近北宋末的《听琴图》与南宋初的《女孝经图》。徐邦达.古书画过眼要录(八)[M].北京:故宫出版社,2014:42.

③ 巫鸿认为两者重复的构图证明其图像原型可能出自刘向屏风,惜无考古发现的实物,只是一种猜测。巫鸿主编.汉唐之间的视觉文化与物质文化[M]. 北京:文物出版社,2003:510。

④ 《高僧传》记载:“康僧会,其先康居人,世居印度,其父因商贾移于交趾。”[梁]慧皎. 高僧传,北京:中华书局,1996:14。