管窥杨慎书论

——以 《丹铅总录》为例

2019-01-09

杨慎 (1488—1559),字用修,号升庵。他博览群书,著述之丰,涉猎之广,无愧明代才子的称号。其弟子梁佐搜合其师杂考笔记,重编成二十七卷的 《丹铅总录》,称得上是一部杨慎的学术大观。 《丹铅总录》第十五卷的字学类,书论不足二十则,篇幅不长,虽颇具代表性,不乏有发前人所示发之处,可惜被关注度太低。本文择其为阐评对象,尝试走进杨慎的书学研究世界,一斑窥豹。

一

《丹铅总录》第十五卷首尾各有一则,主题一致,所以将其拢在一起探析。凭此二则便足以领略杨慎立论时,广引经、史、子、集等书籍记载,溯源流、辨异同、析正误、阐己意的风华。

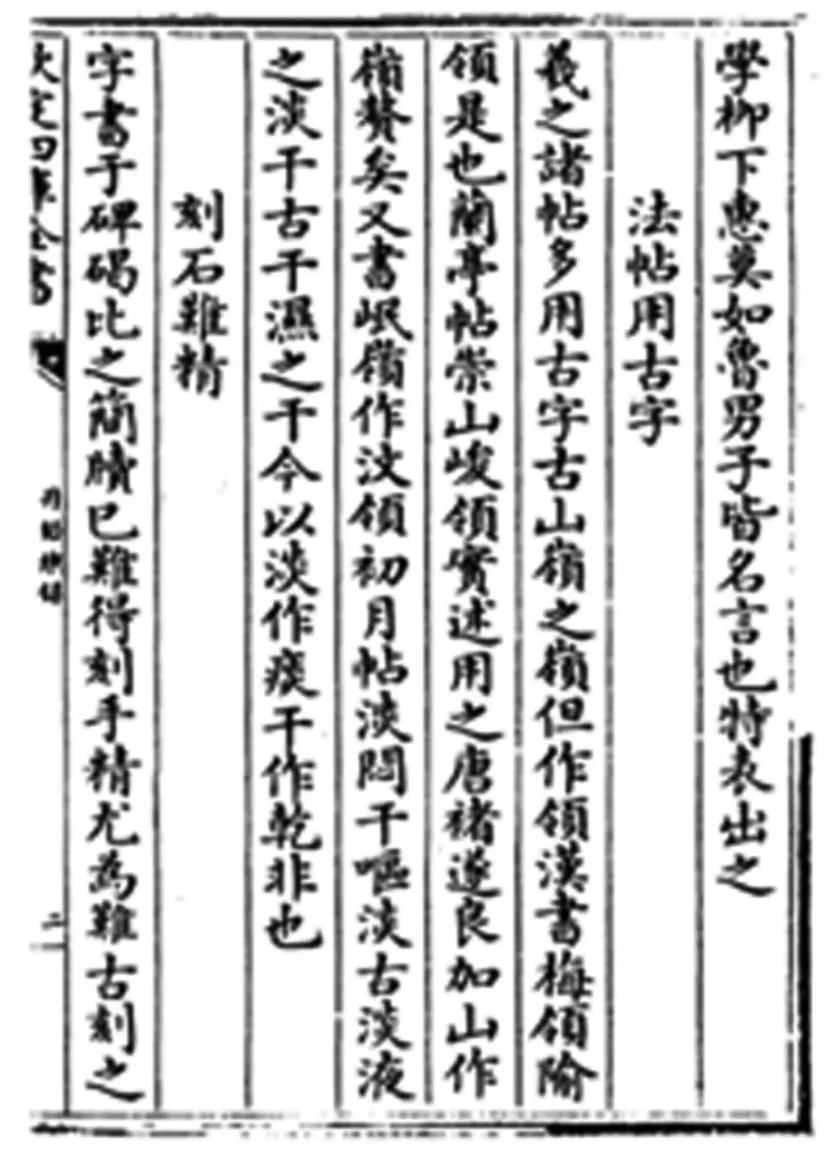

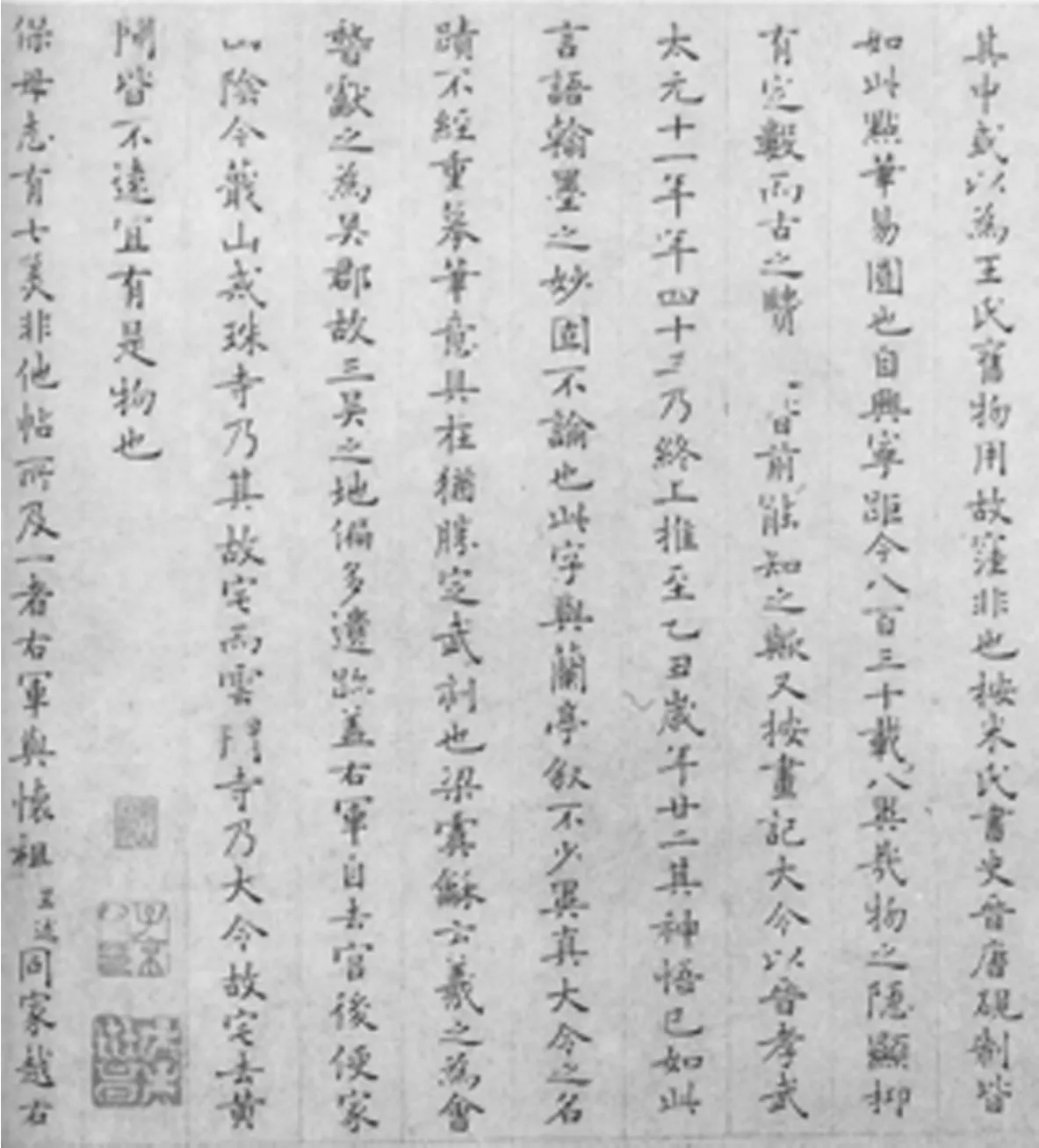

《水经注》载: “晋,世河决。胡公石椁上有八分书。”考其时,盖周也。故知八分不始于秦矣。

又考 《庄子》云: “丁子有尾。”李颐注云: “谓右行曲波为尾,今丁子二字,虽左行皆有曲波,亦是尾也。”审如李说,八分不始于秦又一证也。 (图1)

图1

杨慎认为八分不始于秦,一是有实物为证,即周时石棺上已有八分书;二是据文字为凭,乃战国时 《庄子》里有 “丁子有尾”之文,李颐之注。

虽然在前后二则中,同是引用 《水经注》和李颐的注释,但明显有异。 (图2)

据清代郭庆藩 《庄子集释》释文,李颐说: “夫万物无定形,体无定称,在上为首,在下为尾。世人谓右行曲波为尾,今丁子二字,虽左行曲波,亦是尾也。”[1]

可见,他前后所引李颐注的文意是一致,但前则更准确。后则写的时间较迟些,在记忆上出现小小误差。不过,杨慎的超群记忆力,足以令人称奇。他曾见赵壹的 《非草书》于 《墨池编》,因 “今失其帙,略记如此”。只要拿他略记的文本与现存的赵壹原文一比较,除了次序不一与漏些句子的小疵外,真不敢苛责于他了,反生无限敬意。

有意思的是,在引用 《水经注》句上,后则更准确。因为杨慎所引的此句: “晋,世河决。胡公石椁上有八分书。”今本 《水经注》根本找不到它。

杨慎在后一则说:

《水经注》载: “齐地掘得古冢,棺前和有八分书,验文乃太公三世孙胡公之墓。以此知八分书不始于秦矣。” (图2)

《水经注》原文说: “孙畅之尝见青州傅宏仁说,临淄人发古冢,得桐棺前和外隐为隶字,言齐太公六世孙胡公之棺也。惟三字是古,余同今书。证知隶自古出,非始于秦。”[2]虽有出处且大意相同,但凭此实不足征信。杨慎不是有意就是大意,因为此事源自 “孙畅之尝见青州傅宏仁说”,怎可凭空口单传为信,所以只能当辅助佐证材料而已。

而杨慎所增引李颐的字形之注释,也只是一家之言,也佐证乏力。因为更妥当的注释是,丁子是楚人的呼称,其实就是虾蟆。 “丁子有尾”是惠施的辩题之一,其本意是说,虾蟆有尾,因为它的幼虫是长尾的蝌蚪。杨慎与李颐如果坚持己见,就与惠施相应,站到诡辩队伍的另一端了。

也就是说,八分不始秦,非杨慎创见,其所提供的二证经不起推敲。可是,杨慎意犹未尽,意气风发地宣告:“不止八分不始于秦,小篆亦不始于李斯,自五帝以来有之矣。” (图2)

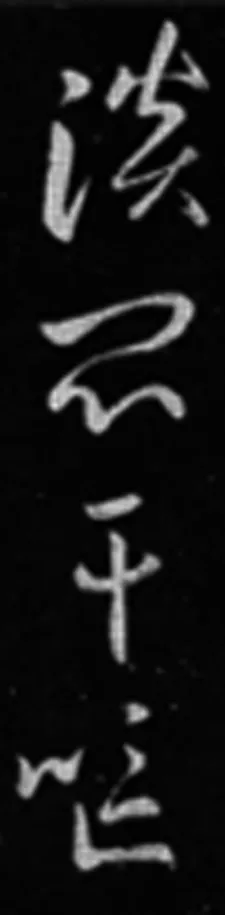

书契既作字体,悉具科斗。古文、大篆、小篆,各有所用。如禹刻 《岣嵝碑》则用科斗。宣王刻 《石鼓》则用籀书。如今之传世文字也。至于用之民庶,媒妁婚姻之约,市井交易之券,则从简易,用小篆。

何以知其然也?唐人 《钱谱》载: “太昊氏金尊卢氏币其文,具存与今小篆不殊。 “余昔在京,得太公九府圆钱。近在滇得黄帝布刀。其文悉是小篆。乃知小篆与大篆同出并用,决不始于秦也。如今人楷书亦有数体,有古字楷书,有今字楷书,又有一种省讹俗书,同一时也。文人奇士多用古字,官府文移通用今字,吏胥下流市井、米盐帐薄则用省讹俗字。如 “钱”作“”, “圣” 作 “圣”; “尽” 作 “尽” 是也。 由是例之, 推千成世以上,隆古之极,未必悉用科斗,推千万世以下,世变之极,未必悉用俗书也。详着愚见,以俟明哲。 (图3)

这回,杨慎断定古文、大篆、小篆,各有所用,同出并用,决不始于秦,证据就比较充足且可采信。或许是之前的 “八分不始于秦” 严谨性不足,曾引起质疑与争鸣,杨慎再次论证和确立新论就博古知今又谦逊十足。当我们本以为这事就此终结了,却没料到不知过了多久,杨慎重提旧事,提供更久远的物证:

再考 《赞皇山中吉日癸巳》字,乃周穆王书。其时代远在宣王之前。然 《赞皇山》石刻乃是小篆,而宣王 《石鼓》却是古文籀书。此又大篆、小篆并用之明证也。 (图3)

杨慎考据的较真劲,令人佩服,值得学习。

图2

图3

二

在 《丹铅总录》数量不多的书论中,杨慎对王羲之的关注占了较大比例。所以,将他有关王羲之的几则书论集中起来便于分析。

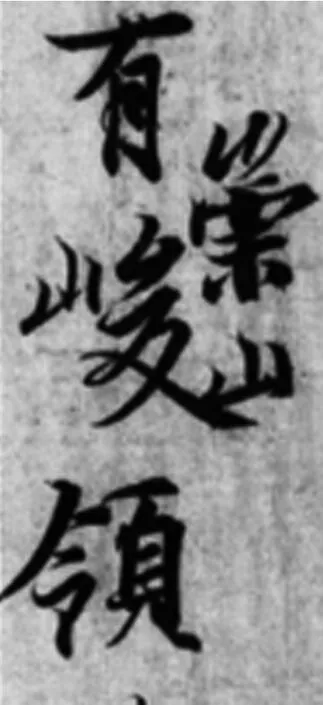

先看 《法帖用字》 (图4):

羲之诸帖,多用古字。古山岭之 “岭”,但作 “领”。 《汉书》梅领、隃领是也。 《兰亭帖》 “崇山峻领”,实述用之。唐褚遂良加山作 “岭”,赘矣。又书岷岭作汶领。 《初月帖》 “淡闷干呕”,“淡”古淡液之淡, “干”古干湿之干,今以 “淡”作 “痰”, “干”作 “干”,非也。

图4

为说明王羲之多用古字,杨慎举了 《兰亭帖》 (图5)和 《游目帖》 (图7)和 《干呕帖》 (图8)三例。其中“汶领”二字出自何帖,他没说出。而 《干呕帖》,他举了 《初月帖》。在王羲之 《十七帖》中的 《初月帖》并无 “淡闷干呕”四字。

他认为褚遂良 《兰亭帖》临本中给 “领”字头上加山成 “岭”字,此举是画蛇添足。而有人将 “淡闷干呕”更改成 “痰闷干呕”,也是自作聪明。

杨慎在前人作品的字力求忠实,尤其在诗词方面更显得小心谨慎。尽可能还原本来面目,这既是功夫,又是立场。

另外,从此则可以解读出杨慎的观点,一是 《兰亭帖》确是王羲之书作,而将 “领”加山作 “岭”的唐临本是褚遂良临本无疑。 这对 《兰亭序》真伪与临本的鉴别有一定的价值。

图5

图6

图7

图8

读了单个字的考究,再来看他对王羲之句子的断句:

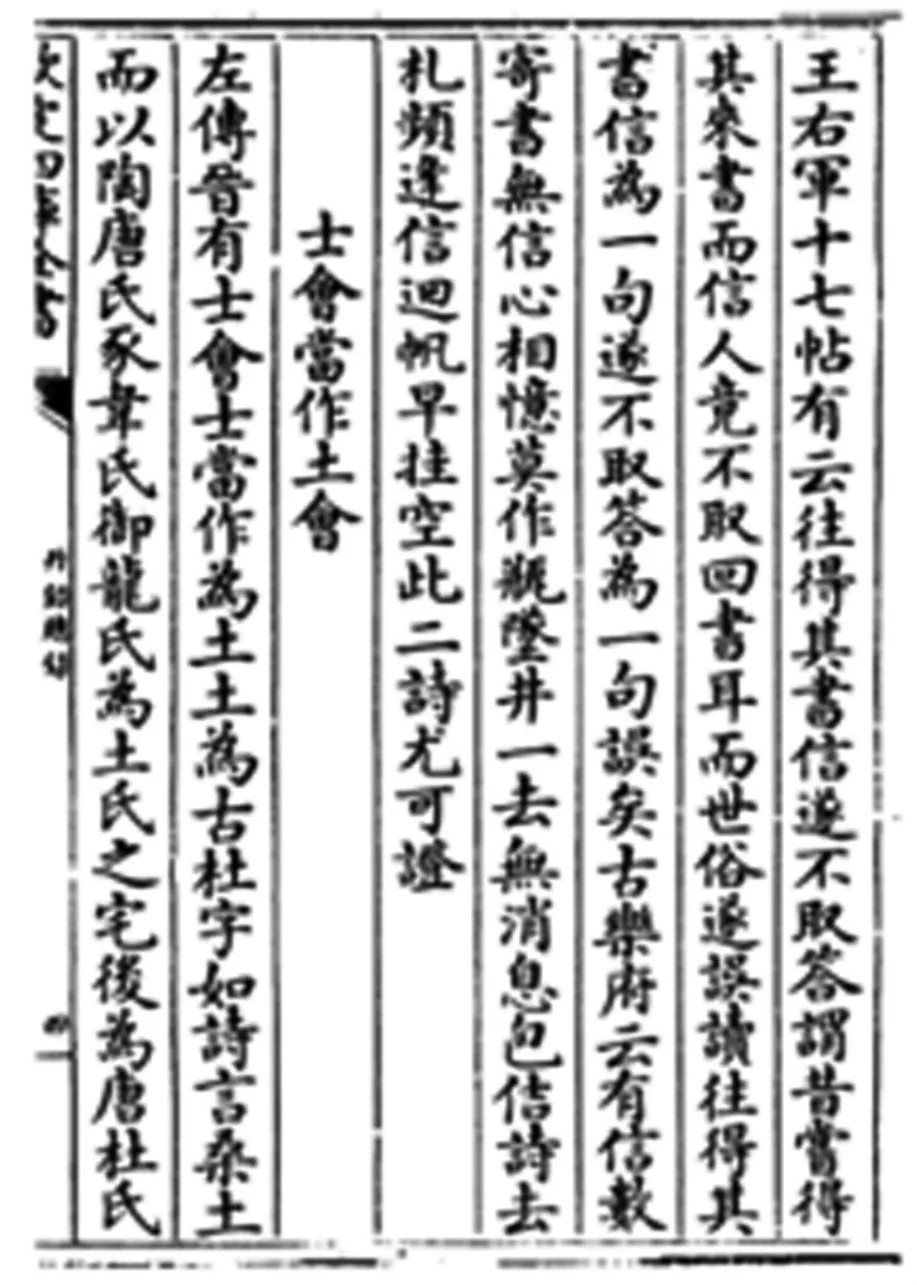

王右军 《十七帖》有云: “往得其书信遂不取答。”谓昔尝得其来信而信人竟不取回书耳,而世俗遂误读。“往得其书信”为一句, “遂不取答”为一句,误矣。 《古乐府》云: “有信数寄,书无信,心相忆,莫作瓶坠井,一去无消息。”包佶诗云: “去札频逢信,回帆早挂空。”此二诗尤可证。 (图9)

图9

图10

此则的谈论对象是王羲之的 《朱处仁帖》 (图10)

《东观余论》 “法帖刊误”: 《朱处仁帖》在 《十七帖》间,其中有云: “往得其书,信遂不取答”,谓昔尝得其书,而信人竟不取报书耳。而世俗遂误读为 “往得其书信”,殊不知 “信”者乃使人也,自连下语,非若今之谓书信也。[3]

《东观余论》乃北宋黄伯思 (1079-1118)卒后,其二子裒其平时议论题跋而成。只因杨慎没有注明,便断定他掠人之美,恐过于草率。这与他的人品修为相悖。应当是他对其出处有些模糊,而干脆放弃标明的缘故。幸好杨慎没有仅仅停留在句读之上,还另举二诗佐证,便足以击退草率的攻讦,挽回些学术尊严。更庆幸的是,本句的正确的断句,之后得到普遍认可,虽然人们习惯于归功于黄伯思。

顺便提一下,杨慎认为:

孔明 《出师表》今世所传皆本 《三国志》,按 《文选》所载, “先帝之灵”下 “若无兴德之言”六字,他本皆无,于义有缺,当以 《文选》为正。 (图11)

将其六字补全 《出师表》,人们也归功于 《文选》。

或许杨慎对自己的考据之功,到底归不归自己身上倒没那么在意。但后人如果对他订讹成果视而不见的话,这才是他真正在意之处。

如杨慎对李密 《陈情表》文中一字的论断,时至今日依然没有得到肯定。无论是 《古文观止》还是高中教材等,都是我行我素,坚持没将 “伪”字更正为 “荒”字,就是文后补条注释: “伪”,一本作 “荒”,也没有。杨慎说:

“李密 《陈情表》有 ‘少仕伪朝’之句,责备者谓其笃于孝而妨于忠。尝见佛书引此文, ‘伪朝’作 ‘荒朝’。盖密之初文也。 ‘伪朝’字,盖晋改之,以入史耳。刘静修诗: ‘若将文字论心术,恐有无边受屈人。盖指此类乎?近日赵弘道作 《令伯祠记辨》,伪朝字,惜未见此。” (图12)

杨慎此憾,从赵弘道算起,这一叹已五百多年矣。难不成,还要继续长叹下去?

图11

图12

杨慎除了从文字和断句上为王羲之代言,还对指称或伪称是王羲之的书作加以厘清。

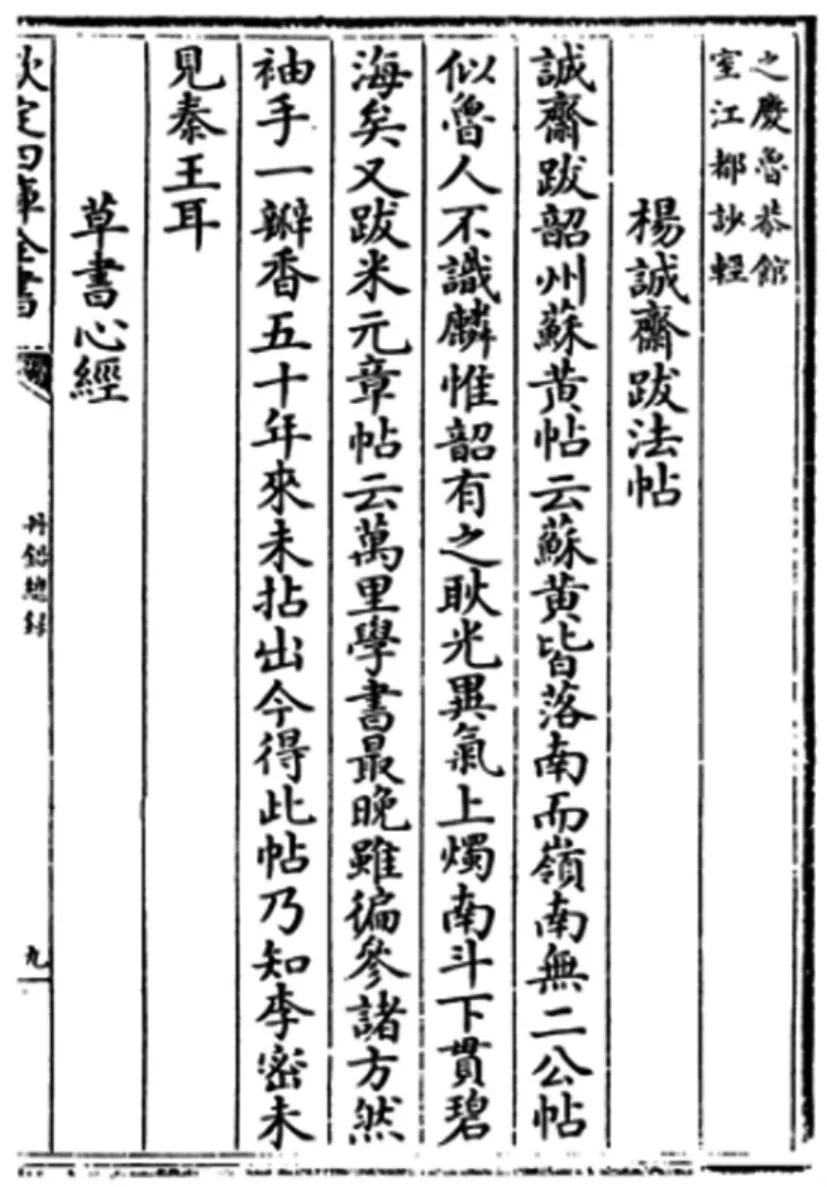

有关草书 《心经》,杨慎说:

《草书心经》乃唐驸马郑万钧所书。张说有序,见唐 《文粹》。今陕西碑林有此石刻。或以为右军书, 非也。 (图13)

图13

图14 (局部)

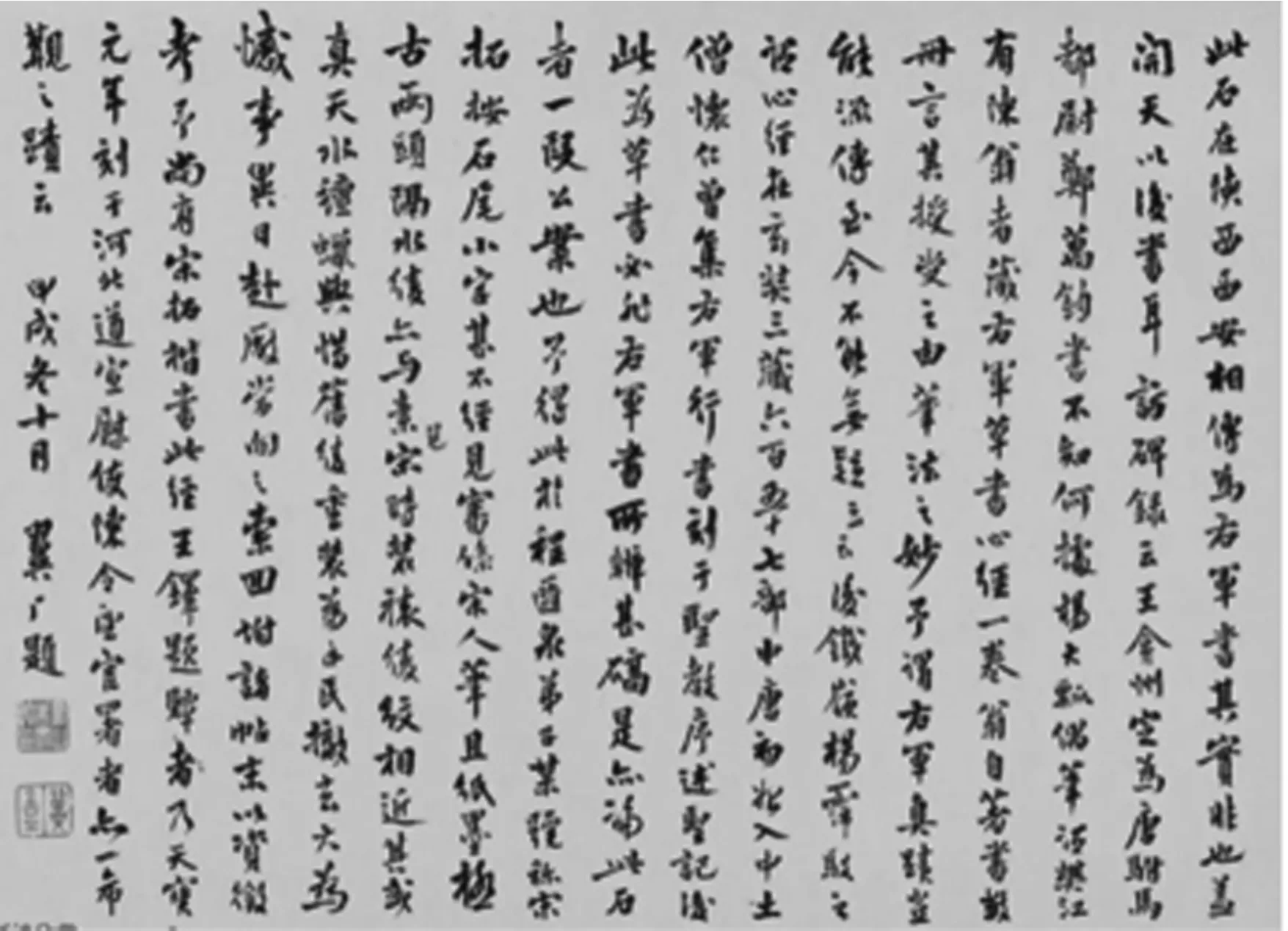

近人收藏家、鉴定家朱文钧 (1882-1937),字幼平,号翼厂。他题跋 《草书心经》,文中首段落云: “此石在陕西西安。相传为右军书。其实非也。盖开天以后书耳。 《访碑录》云: ‘王弇州定为唐附马都尉郑万钧书。’不知何据?” (图15)

尽管朱文钧先生与杨慎都认定陕西西安碑林中 《草书心经》不是王羲之所书,但前者对王弇州定论持疑。王弇州即王世贞 (1526-1590)。王世贞晚生杨慎三十多年,而 《寰宇访碑录》晚出于 《丹铅总录》二百四十多年。王世贞曾撰文盛赞杨慎。因此,他认定 《草书心经》为郑万钧所书,当是采纳杨慎所言。如果朱文钧先生读到杨慎 《丹铅总录》此则,就不会发出 “不知何据”的质疑了。

杨慎三言两语便道破了一桩公案。先说结论,再提供二个论据:一是有文记载即张说之序可查;二是指定实物即今陕西碑林有此石刻。读读张说 《石刻般若心经序》,其文说: “秘书少监驸马都尉荥阳郑万钧,深艺之士也。学有传痴,书成草圣,乃挥洒手翰,镌刻心经,树圣善之宝坊,启未来之华叶。”[4]

滑稽的是,现在往往把 《草书心经》从王羲之名下改成张旭了。杨慎有知,不知做何感想?

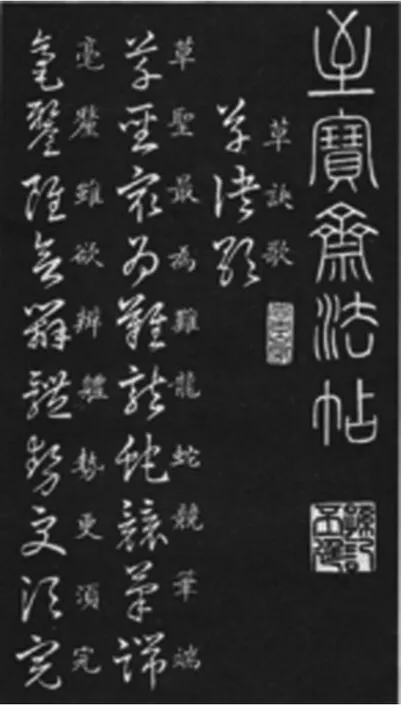

有关 《草书百韵歌》,杨慎说:

《草书百韵歌》乃宋人编成,以示初学者,托名王羲之。近有一庸中书,取以刻石。而一巨公序之,信以为然。有自京师来滇,持以问余曰: “此羲之草韵也?” 余戏之曰: “字莫高于羲之,自作 《草书百韵歌》,奇矣。又如诗莫高于杜子美,子美有 《诗学大成》。经书出于孔子,孔子有《四书讲套》。若求得二书与此为三绝矣。”其人愕然曰: “孔子岂有 《四书活套》乎?”余曰:“孔子既无 《四书活套》,羲之岂有 《草书百韵歌》乎?”其人始悟,信乎伪物易售信货难市也。谚云: “若无此辈, 饿杀此辈。” (图14)

杨慎驳难托名王羲之的 《草书百韵歌》不是板着面孔,而是用幽默化解,甚是难得的不寻常的手法。

《草书百韵歌》版本众多,为人熟知的韩道亨书于万历四十一年 (1613)的 《草诀百韵歌》为其一。而在韩道亨版前,托名米芾集王羲之 《草诀歌》 (图15-16)早就流行开了。杨慎对同僚 “一庸中书”刻石,唆使 “一巨公”作序,企图以伪物行世,以抖包袱形式加以澄清。他既铁定 《草书百韵歌》是宋人托名王羲之而编成的,又对继续作伪的行径加以揶揄。

图15

图16

图17

且看杨慎浩叹: “右军之书,盖泰山一毫芒存于世尔。”这是他在欣赏李嗣真妙评王羲之得意之笔诸书,而后感慨右军之书 “传于石刻亦鲜矣”。或许这正是他对是否为王羲之的书作详加辨识的缘由之一。他一边痛惜着,一边寻觅着;一边失落着,一边期待着:

唐李嗣真 《论右军书》, “不同往往,以变格难俦其书。 《乐毅论》 《太史箴》,其体正直,有忠臣烈士之象。 《告誓文》 《曹娥碑》,其容憔悴,有孝子顺孙之象。 《逍遥篇》 《孤雁赋》,有抱素拔俗之象。皆见义以成字,非得以独妍也。”嗣真所举诸字之目,盖皆右军得意之笔,然传于石刻亦鲜矣。 《太史箴》 《书谱》尚有其目, 《逍遥篇》 《孤雁赋》并其目亦不知。则右军之书,盖泰山一毫芒存于世尔。 (图18)

图18

图19

将钟、张与 “二王”四位善书者并论在 《丹铅总录》中有下文一则:

王僧虔云: “变古制今,惟右军、领军尔。不尔,至今犹法钟、张。” 《书断》云: “王献之变右军行书,号曰破体书。”由此观之,世称钟、王,不知王之书法已非钟矣。又称 “二王”,不知献之书法已非右军矣。譬之王降而为霸,圣传而为贤,必能暗中摸索,辨此书字,始有进耳。 (图19)

杨慎先借王僧虔与张怀瓘所言,提醒人们注意钟张 “二王”书法的不同,切不可盲目崇拜,囫囵吞枣。善学者要辨析他们的不同,学书才有长进。

三

杨慎的刻石难精论,虽仅一短则,然而写得相当精彩:

“字书于碑碣,比之简牍,已难得刻手,精尤为难。

“古刻之存于今者, 《岣嵝山禹碑》是夏时刻工所成。 《石鼓》为周刻。 《夏承碑》 《雅州高孝廉碑》 《夹江县酒官碑》 《新都县王稚子石阙》,皆汉刻。然皆篆籀八分笔,齐匀无牵绾折搭,不见其难且工。

“晋献之 《保母帖》自书上砖,晋工刻之。宋潜溪评,以为胜 《兰亭》。盖刻工之妍也。唐颜鲁公书碑,令家僮刻之,恐俗工失其笔意。至于李北海手自刻之者数碑,碑中书黄仙鹤刻或云伏灵芝刻或云元省已刻,皆公自刻,而诡撰此名也。

“元赵子昂书,得茅绍之刻精,毫发不失。绍之在江南以此技致富。晚有会稽李樟者出,自云胜绍之。绍之试令刻之,于字下一磔一运而就。绍之乃服。绝艺信亦自有人哉。” (图20)

杨慎此则书论,是否受米芾 (1051-1107) 《海岳名言》的影响,不敢造次妄议。但综观其隐论点与颜真卿书碑令家僮刻之例,又似乎迹可寻。杨慎明里说碑碣之书因刻手而易失笔意,暗里就含有碑碣慎学之意。米元章说: “石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。如颜真卿,每使家僮刻字,故会主人意,修改波撇,致大失真。”[5]虽同评石刻,共举一例,对颜真卿所为,杨慎倾向于不褒不贬,而米芾明显贬责。

至于杨慎说李邕自刻数碑,却化名三位不同刻工所为。其说之诡,真不知所凭何据。

图20 (局部)

图21 (局部)

杨慎所举王献之 《保母帖》砖刻,引宋潜溪即宋濂 (1310—1381)赞评。或者杨慎没见到姜夔 (1154-1221)之跋 (图21),或者他记忆出错。姜夔跋曰: “此字与 《兰亭叙》不少异,真大令之名迹。不经重摹,笔意具在,犹胜定武刻也…… 《保母志》有七美,非他帖所及。” 宋濂与姜夔所言是不是如出一辙?

全则小文,始以叹 “难得刻手,精尤为难”,终以茅绍之与李樟竞技而感 “绝艺信亦自有人”,从古说到今,峰回路转,堪称书论妙文。

四

杨慎考证六朝人摹临有二法,即廓填与影书。他认为 “傍书释文”也属于影书。所以先举萧思话和赵文深二人影书之功,再举褚遂良为太宗傍书释文为例。

六朝人尚字学,摹临特盛。其曰廓填者,即今之双钩;曰影书者,如今之响拓。 《南史》云: “萧思话书羊欣之影,风流逼好,殆当不减。” 《北史》: “赵文深少学楷隶,雅有钟、王之则,周明帝令至江陵影覆寺碑是也。”又傍书释文亦曰影。唐太宗集右军帖,令褚遂良帖旁黄影之。 (图22)

这则偏重摹临二法的史论,至于其优劣与同异,交由岳珂在下则代言。

图22

图23

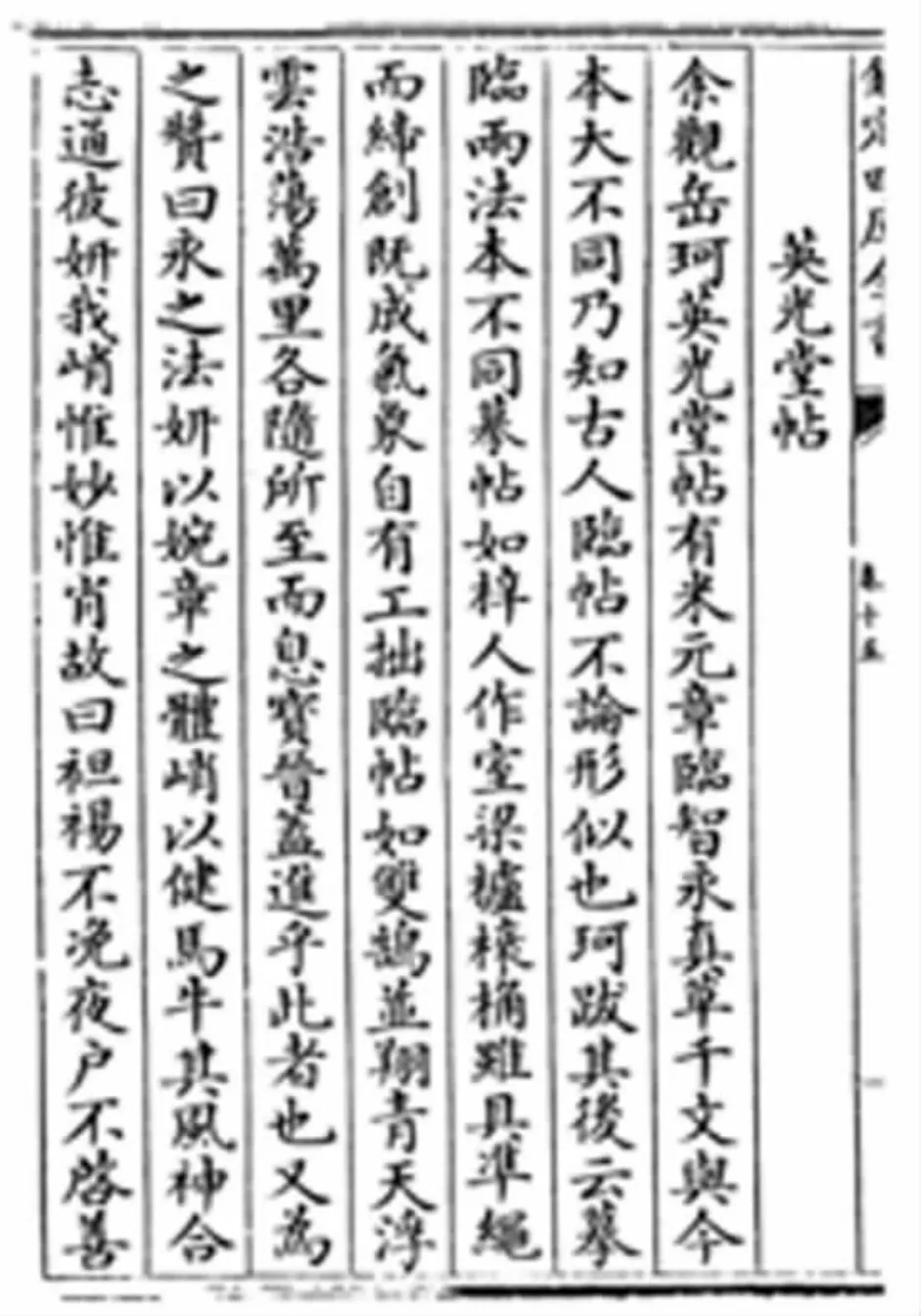

从 《英光堂帖 》中米元章临智永 《真草千文》,杨慎看出临摹的端倪。他认为岳珂的跋与赞都是临摹的至理名言,所以 “特表出之”,就由他全权代言,而自己就不多费口舌。

余观岳珂 《英光堂帖》,有米元章临智永 《真草千文》,与今本大不同。乃知古人临帖不论形似也。珂跋其后云: “摹、临二法本不同。摹帖如梓人作室梁栌榱桶,虽具准绳而缔创既成气象,自有工拙。临帖如双鹄并翔青天,浮云浩荡万里,各随所至而息。宝晋盖进乎此者也。”又为之赞曰:“永之法,妍以婉。章之体,峭以健。马牛其风,神合志通。彼妍我峭,惟妙惟肖。故曰:袒裼不浼,夜户不启。善学柳下惠,莫如鲁男子。”皆名言也,特表出之。 (图23)

类似这等纯粹摘录他人书论,在其他人的书论也常见。但比重一多,哪怕是金言玉语,或一句顶万句,都会有损形象。摘录后加些评语,才是更有价值的书论。杨慎不可能不懂。

六

《丹铅总录》有二则评黄庭坚 (1045-1105),一则赞,一则讽。

先读 《山谷论草书》:

山谷一帖云: “少时喜作草书,初不师承古人,但管中窥豹,稍稍推类为之。方事急时便以意成,久之或不自识也。”余谓山谷岂杜撰者,盖自掊击以教人耳。 (图24)

图24

图25 (局部)

杨慎引用黄庭坚一段自述后,随后加了一句评语。他觉得黄庭坚现身说法,精神可嘉。当他觉得黄庭坚有失公允时,也毫不客气加以驳斥。

试看 《范文正书》 (图25) 此则:

“宋苏才翁笔法妙天下,不肯下一世人,惟称范文正公书与 《乐毅论》同法。黄山谷谓才翁傲睨万物,众人皆侧目,而文正公待之甚厚,故才翁评书,少曲董狐之笔耳。山谷此评,似非君子之言。文正公字法,实入书家之品,才翁非佞语也。

“王荆公字本无所解,评者谓其作字似忙。世间那得许多忙事,而山谷阿私所好,谓荆公字法出于杨虚白,又谓金陵定林寺壁有荆公书数百字,惜未见赏音者。何荆公字法当时无一人赏音,而山谷独称之邪!才翁曲笔于范文正公,不犹愈于山谷献谀于王安石乎?”

再读与之相关的黄庭坚二则原文:

“范文正公书,落笔痛快沉着,极近晋、宋人书。往时苏才翁笔法妙天下,不肯一世,人惟称文正公书与 《乐毅论》同法。余少时得此评,初不谓然,以谓才翁傲睨万物,众人皆侧目无王法,必见杀也。而文正待之甚厚,爱其才而忘其短也,故才翁评书少曲董狐之笔耳。老年观此书,乃知用笔实处是其最工,大概文正妙于世故,想其钩指回腕,皆优入古人法度中。今土大夫喜书,当不但学其笔法,观其所以教戒故旧亲戚,皆天下长者之言也。深爱其书,则深味其义,推而涉世,不为古人志士,吾不信也。”[6]

“王荆公书字得古人法,出于杨虚白。虚白自书诗云: ‘浮世百年今过半,校他蘧瑗十年迟。’荆公此二帖近之。往时李西台喜学书,题少师大字壁后云: ‘枯杉倒桧霜天老,松烟麝煤阴雨寒。我亦生来有书癖,一回入寺一回看。’西台真能赏音。今金陵定林寺壁荆公书数百字,未见赏音者。”[7]

苏舜元 (1006-1054),字才翁,一作才翁。苏舜钦 (1008—1048),字子美,苏舜元之弟。杨慎对黄庭坚评苏舜元耿耿于怀,意难平,乃以其人之道还治其人之身。是不是他有意对黄庭坚所论断章取义,不得而知。其实,黄庭坚对苏才翁之评及范仲淹之书,经历少时与老年的不同接受过程,是先抑后扬,加以盛赞的。何况黄庭坚曾云: “余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁、子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张旭、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”[8]黄庭坚对苏舜元兄弟其人其书都相当推崇,杨慎会错其真意了。范仲淹与王安石的书法究竟如何,杨慎与黄庭坚可以仁者见仁,智者见智。但杨慎说黄庭坚所评 “非君子之言”以及 “献谀于王安石”,就冤屈他,也玩得有点儿过火了。

七

最后,略论其它几则。

关于元朝诏书,杨慎对其用材及其字体的描述,就事论事,可载入史记。

元朝颁诏书,每用羊皮写之,谓之羊皮圣旨。其字用蒙古书,汉人亦多习之。张孟浩诗云: “鸿濛再剖一天地,书契复见科斗文。”张光弼 《辇下曲》云: “和宁沙中朴遫笔,史臣以代铅椠事。百司译写高昌书,龙蛇复见古文字。”盖蒙古之书,其体势与篆、隶相仿佛,故以科斗龙蛇称之。非徒为颂美其上之辞也。 (图26)

图26

杨慎据董源 (934-约962)所言,另加 《艺文志》和 《三国志》所载,认定刘表善书,惜以翰札为余事所掩。其实,书史中善书者如刘表因各种因素湮灭不闻不传者众矣。

董北苑云: “刘景升为书家,祖师钟繇、胡昭,皆受其学。然昭肥繇瘦,各得其一体。”景升即刘表也。表初在党人中俊厨顾及之列,其人品之高可知。 《艺文志》有 《刘表集》,今虽不可见,观《三国志》注载: “其与袁尚兄弟书,其笔力岂减崔、蔡耶?”则翰札之工,又其余事耳。 (图27)

皇象尤善章草,其成功之美所由何在?杨慎谨录皇象的一则书帖所语,善莫大焉。皇象寥寥数语,将佳书对笔墨纸心四者之合说得恰如其分。杨慎的书论,有时虽仅仅辑录他人所言,有些可当佚文,相当珍贵。

皇象曰: “欲见草漫漫落落,宜得精毫软笔。委曲宛转不叛散者,纸当得滑密不沾污者,墨又须多胶绀黝者。如逸豫之余,手调适而心佳娱,正可以小展。善书者始能用软笔也。” (图27)

如下此则,杨慎将杨诚斋 (1127—1206)所跋二法帖恭录,而自己不附着一言,可谓一切尽在不言中。诚斋跋 《韶州苏黄帖》云: “苏黄皆落南,而岭南无二公帖,似鲁人不识麟,惟韶有之。耿光异气,上烛南斗,下贯碧海矣。”又跋米元章帖云: “万里学书,最晚虽偏参诸方,然袖手一瓣香,五十年来未拈出。今得此帖,乃知李密未见秦王耳。” (图28)

图28

图29

或许是张禺山的情性甚合杨慎之怀,引得他辑古之余,破例为好友宕开一笔。张禺山有知,领情不?光阴荏苒,后之览者,亦将有感于 《张禺山戏语》斯文!

张禺山晚年好纵笔作草书,不师法帖而殊自珍诧。尝自书一纸寄余,且戏书其后曰: “野花艳目,不必牡丹;村酒酣人,何须蚁绿。太白诗云: ‘越女濯素足,行人解金装。’渐近自然,何必金莲玉弓乎?”亦可谓善谑矣。 (图28)

结语

以博学名世的杨慎,抄掇众书以撮其精要,考据群物而存其菁华。 《丹铅总录》辑录的书论,以随笔日记式短评见长,有他个人见解,也有他个人偏好;有真知灼见,也有失之偏颇;有文采飞扬,也有平淡无味……但瑕不掩瑜,或可补佚,或增订,或可启智,或可解惑……杨慎的治学精神,以及传承文化的风范,都是一笔值得继承的珍贵财富。

书学固然掩隐于杨慎其它更显眼的成就,但因此而不重视其重要价值,未免太不公正。除了 《丹铅总录》外,杨慎的 《墨池琐录》 《升庵书品》 《法帖神品目》等都是对书论的整理、考证和鉴识的成果。但像 《历代书法论文选》 《历代书法论文选续编》等没有选录杨慎的书论,这不能不说是一大遗憾。有深度的杨慎书学研究宏文千呼万唤中。关于杨慎的书论研究,我们欠他一个深情的回应。鉴于本人才学鄙拙,自忖心有余而力不足,将微文作引玉之弃砖,投湖之碎石。

注释:

[1]清郭庆潘 《庄子集释》,中华书局,2016年版,第1109页。

[2]郦道元 《水经注》,岳麓书社 ,1995年版,第253页。

[3]祁小春 《王羲之十七帖汇考》,上海书画出版社,2014年版,第51页。

[4] 《全唐文》,中华书局,2013年10月版,卷二二五,第2271页。

[5] 《历代书法论文选》,上海书画出版社,2007年版,第361页。

[6] [7] [8] 《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,2016年版,第63、68、65页。