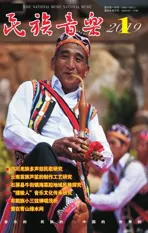

激情踏歌来 唱游黔东南

——第三届中国民歌合唱节述评

2019-01-09王建朝单晓杰凯里学院音乐与舞蹈学院

■王建朝 单晓杰(凯里学院音乐与舞蹈学院)

2016年6月18日至6月23日,由中国合唱协会、黔东南州东 南州文体广电新闻出版局、凯里市人民政府及相关部门、中共黔东南州委宣传部共同协办的第三届中国民歌合唱节在被誉为“青山绿水养眼、蓝天净土养肺、传统饮食养颜、民族文化养心、田园生活养神”的大美黔东南州州府——凯里市(凯里市民族文化宫)隆重举行。本届民歌合唱节主要由开幕式、7场民歌合唱比赛和闭幕式三大部分组成,吸引了中国内地及港、澳、台97支合唱队伍的4000多人积极参赛,其范围辐射全国和港、澳、台26个省份或地区。较之前两届,本届民歌合唱节无论是参赛队伍数量和参赛人数,还是参赛作品数量,均创历届之最。来自全国不同地区的参赛队伍带来了不同区域风格的参赛曲目,为社会呈现了一场异彩纷呈、别开生面的合唱艺术的视听盛宴,从而使得本届民歌合唱节真正地成为天籁音声共鸣、多元文化荟萃、合唱友谊共享的音乐盛会。担任本届民歌合唱节的主要评委是中国合唱协会理事长、国家一级演员李培智,中国合唱协会副理事长、中国音乐学院指挥系教授吴灵芬,中国合唱协会副理事长、著名指挥家田晓宝,中国交响乐学会理事、中国合唱协会常务理事关序,著名作曲家甘霖,中国著名作曲家、钢琴家、音乐教育家曹光平以及云南省音协常务理事、音乐创作委员会副主任刘晓耕,合唱界、音乐界著名专家学者的莅临加盟,无疑也为本届民歌合唱节的成功举办增色添彩。本届民歌合唱节设有金、银、铜、优秀指挥、优秀伴奏、优秀新作品、优秀贡献、优秀组织等不同奖项,也在一定程度上彰显出本赛事的较高水准和规范化水平。综观本届合唱节比赛活动,在呈现出其典型特征的同时,也存在些许不足和问题,本文将对这些问题试做述析,以飨学界。

■本届民歌合唱节所呈现的典型特点

(一)参赛作品的区域性和民族性风格较为典型

据统计,本届民歌合唱节除去重复参赛的曲目忽略不计,参赛作品达154首之多,就其音乐风格而言,既有苗族、侗族、彝族、瑶族、土家族、布依族、维吾尔族、塔塔尔族、哈尼族、仡佬族、藏族、哈萨克族、黎族等不同民族的民歌,也有陕北、台湾山地以及不同省份典型的区域性的民歌,还有当代新创作的具有不同民族风格的曲目,如屈塬作词、陈国权作曲的具有藏族音乐风格的歌曲《天路》和席慕容作词、乌兰托嘎作曲的具有蒙古族音乐风格的歌曲《父亲的草原,母亲的河》等等。综观参赛曲目的表演情况,其区域性和民族性一般与参赛合唱团的来源地区密切相关。具体来看,贵州省的各支参赛合唱团大部分都是选择了具有苗侗典型音乐风格的曲目作为参赛作品,譬如,凯里学院嘎能郎合唱团选择了具有贵州省侗族风格的侗族民歌《心心相印》和《春夏秋蝉》作为参赛作品,凯里学院阿仰欣合唱团选择了具有贵州省苗族风格的苗族民歌《俩俩哩》、《敬酒歌》作为参赛作品,遵义红叶合唱团选择了布依族民歌《好花红》和贵州民歌《摘菜调》作为参赛作品。云南省的各支参赛队伍选择了具有云南少数民族风格的曲目进行参赛,譬如,云南楚雄州丽音艺术团选择了武定彝族民歌《小心肝》和楚雄彝族民歌《茨果底里》作为参赛作品,云南省人民政府机关老战士合唱团选择了景东彝族民歌《害羞羞》作为参赛作品。新疆参赛的几支合唱团选择了具有新疆少数民族音乐风格的曲目作为参赛作品,譬如,新疆乌鲁木齐市文化馆西域之声男生合唱团选择了具有维吾尔族风格的《刀郎》和《古丽》作为参赛作品,乌鲁木齐职业大学艺术学院“乐韵”男生合唱团选择了哈萨克族改编民歌《等你到天明》和具有维吾尔族风格的《刀郎舞》作为参赛作品。可以说,本届合唱节参赛队伍基本上至少选择了一首能够代表其区域性或民族性风格的音乐作品进行参赛,使得本届民歌合唱节比赛呈现出异彩纷呈之多元化的喜人局面,从而达到了彰显地域特色和多民族音乐文化交流互动的绝佳效果。

(二)将舞蹈动作元素融入合唱表演

与一般意义上的合唱比赛过程中表演队伍几乎不加入舞蹈动作的常态相比,本届民歌合唱节的大部分合唱队伍在参赛过程中基本上将民族舞蹈元素加入表演,成为本届民歌合唱比赛的一大亮点。譬如,凯里学院嘎能郎合唱团在比赛过程中加入了多种侗族舞蹈动作,新疆乌鲁木齐市文化馆西域之声男生合唱团在参赛作品《刀郎》中加入了新疆维吾尔族刀郎舞的动作。还有一些合唱队伍不但加入具有本民族特色的舞蹈动作元素,而且还加入了该民族的伴奏乐器和生活用具,使其民族风格更加浓郁。如凯里学院阿仰欣合唱团在参赛作品《俩俩哩》的表演过程中不但加入了一系列的苗族舞蹈动作,还采用苗族传统乐器芦笙和芒筒进行伴奏。新疆的几支合唱团在表演的过程中不但加入了维吾尔族民间舞蹈的动作元素,而且将维吾尔族传统击节乐器“达普”(即手鼓)和弹拨乐器弹布尔、都它尔加入伴奏。再如海南省的山兰放歌组合在参赛作品《山兰放歌》和《黎山情谣》的表演过程中不但加入了黎族传统舞蹈的动作元素,而且将日常生活用具和民族乐器加入表演和作为情景道具,使得整个表演过程充满着强烈的生活气息和画面感。关于此,诚如《毛诗序》中所载:“情动于中,而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”这说明人在非常激动以及内心情感用语言和唱歌都难以充分表达的时候,会情不自禁地通过手舞足蹈来酣畅淋漓地抒发情感。另外,当人们表现强烈情感的时候,其会非知非觉地运用舞蹈动作作为身体语言,辅助性地表达内心情感。因此,在民歌合唱比赛的现实场景中适当地加入一些舞蹈动作,无疑能够增强其表演性和场域感,产生较强的艺术表现力和观赏性。同时,这种创新设计也产生了较好的效果,获得听众的普遍接受和认可。

可以说,将富有民族风格的舞蹈元素加入合唱表演已经打破了传统合唱表演之循规蹈矩的静态做法,从而使得整个合唱表演过程瞬间“活态”起来,能够营造更加浓郁的富有日常生活气息的情景感和画面感,从而达到引人入胜的良好效果。

(三)将民族音乐元素和当代编创手法相结合

本届民歌合唱节的参赛作品是以具有区域性和民族性的民歌为主。一般而言,大部分民族的民间歌曲主要是以单旋律的形态流传于民间,且以独唱为主,而本届绝大部分的参赛作品是以多声部的形态呈现于现代化的专业舞台的民歌合唱作品,这里无疑体现了合唱改编者的重要贡献。可以说,每首参赛作品均是民族音乐元素和当代编创手法相结合的产物。

就各类参赛作品的编创设计来看,编创者依据各民族民间歌曲的风格特征和按照合唱团的性别构成(男声、女声和男女生混合)和声部构成(男高音声部、男中音声部、男低音声部以及女高音声部、女中音声部、女低音声部)的不同而采取不同的和声编配原则,凸显出多声旋律线条,在不同声部演唱的配合方面运用了卡农、模仿、呼应等不同的表演方法,从而使得参赛作品的不同声部的搭配相得益彰、精彩纷呈。这种现当代的编创理念,使得绝大多数单旋律的民歌作品呈现出多声性、立体化和层次感的意味,极大地开拓了各地区民族民歌作品的艺术表现力和情感感染力,达到了增强气势、情景交融和呈现画面感的绝佳效果。譬如,凯里学院阿仰欣女声合唱团参赛的两首苗族民歌合唱作品《俩俩哩》和《敬酒歌》,运用女高、女中、女低3个声部进行完美演绎,其声部音程关系为四度(女高—女中)和三度(女中—女低),且在表演过程中的3个声部采用了卡农、模仿等演唱方式,从而使得整个民歌合唱表演呈现出此起彼伏、连绵不绝的丰富感。新疆乌鲁木齐市文化馆西域之声男声合唱团参赛的两首作品《刀郎》和《古丽》则采用4个男声声部(男高1、男高2、男中、男低)进行完美演绎。其中,作品《古丽》采用了传统的和谐和声进行编配,使得4个声部之间的音程关系清晰可辨,极富有层次感,而作品《刀郎》则采用不和谐的和声进行编配,更能淋漓尽致地表现刀郎音乐之粗犷、热烈的独特风格。

总之,本届民歌合唱节的大部分参赛队伍在作品的编配方面均具有一定的创新性,从而极大地挖掘出了每首民歌作品的艺术表现力,达到了引人入胜的良好效果。

■基于本届民歌合唱节之存在问题的思考

我们发现,本届民歌合唱节在体现上述特点的同时,也存在一些显而易见的问题,并且这些突出的问题在整体上也严重地影响到合唱节的举办质量以及音乐的表现风格。因此,通过反思这些问题,既能够总结其得失,也能够为下一届民歌合唱节的成功举办提供有效的经验。

(一)用汉语代替民族原文演唱作品使得原生音乐风格大打折扣

综观本届民歌合唱节的参赛表演情况发现,除了贵州本土及云南几个合唱团采用民族语言演唱本民族的民歌之外,大部分民歌合唱团即使选用了颇具民族风格的民歌作品,但在表演方面则是选择了汉语言来演唱。就选用民族语言演唱的几支合唱队伍来看,譬如,凯里学院阿仰欣合唱团的参赛作品《俩俩哩》《敬酒歌》采用纯正的苗族语言来演唱,从江县侗族大歌队的参赛作品《祖公迁徙到小黄》《珠郎娘美》则采用侗语来演唱,云南楚雄州丽音艺术团的参赛作品彝族民歌《小心肝》采用彝族语言来演唱。以上合唱队员采用具有地域性、民族性的民族语音来演唱其民歌作品,将其民歌作品的曲调风格和文化内涵演绎得淋漓尽致、入木三分。之所以用民族语言演唱民歌更能体现其民族韵味和风格,是因为各民族的民歌曲调与其民族语言的音调有着紧密的关系,很多民歌的曲调就是在其民族语言之语音音调的基础上创造出来的,我们能够通过深入的音乐本体形态分析寻找到民歌曲调和民族语言音调之间关系的规律,如通过民族语言之长短音节的组合结构来探索其与民歌的节拍节奏以及旋律之间的对应关系,从而深层次地揭示民歌曲调的转换生成原则和规律,为整体分析和阐释其民族文化内涵提供有效的途径。

然而,本届民歌合唱节的参赛作品,绝大多数是用汉族语言来演绎的。无须说,汉族语言和民族语言无论在结构组合还在发音规律等方面均体现出很大的差异。如果一首民族音乐风格极其浓郁的民歌作品用大一统的汉族语言来演唱,无疑其音乐风格的展现就有可能大打折扣,严重者可能会使得其音乐风格和韵味丧失殆尽,其只有在本民族语言的演绎下才能够得到完美的诠释。可以说,该问题是本届民歌合唱节之绝大部分参赛作品的通病。如若一个合唱团参加比赛为迎合都市观众之审美趣味和满足其价值观之需要而在参赛作品的演绎方面以牺牲其民族传统音乐文化价值为代价,笔者觉得,这种做法是得不偿失的,也与本届民歌合唱节比赛的初衷——展示我国多民族多元民歌文化的特性相背离。因此,我们认为,为了能更加完美地展示民歌作品的真实面貌,热切希望和鼓励今后的民歌合唱参赛作品运用各民族的原文语音来演唱,从而达到完美地展现各民族民歌作品之原汁原味的本真面貌。

(二)有些指挥和改编者对民歌作品的把握不准确和不到位

从本届合唱节的参赛过程可见,担任本届合唱队的大部分指挥趋向于年轻化,而且据笔者了解,有很大一部分指挥并非是专业的指挥家,甚至有些指挥是某些单位的业余音乐爱好者,且以汉族为主。他们中的很多人可能并未受过专业指挥的正规训练,有些指挥者仅是为突出其区域文化特色而选用体现该区域音乐文化特色的民歌作品来参赛。很多指挥者囿于专业技术知识的贫乏,其本身并未对其所选择的民歌作品做更为深入的探究,从而造成比赛过程中出现诸如服装搭配、和声编配、词曲关系、乐器选择、速度和力度把握等方面不甚令人满意的状况。譬如,在服装搭配方面,有些合唱队参赛的两首民歌作品具有不同民族特色,其搭配单一民族服装,就会给人不甚舒服的感觉。在和声编配方面,有些指挥和改编者由于没有深入了解其参赛民歌作品的音乐本体形态特征(如具有四分中立音律特色的维吾尔族民歌和具有五度相生律的部分汉族民歌等),而采用具有西方古典音乐的和声原则对参赛作品进行极不恰当的多声部的编配,如此的合唱作品设计无疑都会对作品的原生风格造成不良的影响,有的甚至会使得作品的风格“非驴非马,不伦不类”,实乃给人一种不甚满意的感觉。在速度和力度方面,有些民歌作品本身就具有普通大众所认同的固有的力度和速度,有些指挥则根据自己不太准确的理解而任意地改变作品原有的速度和力度。该种做法也会对民歌作品的整体风格的准确性表现造成不利影响,等等。

另外,我们也认为,民歌合唱比赛是否运用指挥应该慎重考虑。有些少数民族的民歌似乎不用指挥会更好,如贵州省被列为“世界非物质文化遗产代表作”的多声部民歌——侗族大歌,其本身就是以多声部的形态长期存续于侗族草根阶层,在民间一直是以“既无伴奏,也无指挥”的自发的集体表演形态代代传递的,具有广泛的群众基础,其歌唱是发自侗族民众肺腑的声音。其在民众的集体表演中是不需要专门指挥来引导和控制的,而是形成了约定俗成的表演传统。如若为了表示专业表演而牵强附会地安排一个指挥来控制和引导,就会显得特别生硬和别扭,也会破坏民间表演者之即兴演唱的自由度,这不符合侗族大歌的表演传统。可以说,这样的民歌类型在我国的不同民族民间社会中应该不在少数。所以,参赛的合唱团参加比赛最好恪守我们的民族传统,向社会传递纯正的民族音乐文化。

由此可见,一首民歌作品,如若欲充分表达其浓郁风格和文化内涵,唯有充分运用其本民族的音乐元素和尽量保持其原生的表演形态才能奏效,过多地改造均会对作品的准确表现造成严重的不利影响,这无疑对我们的改编者和指挥者提出了更高的要求。具体做法是:指挥者和改编者一定要充分理解所改编作品的民族风格特色、音乐本形态特征和文化内涵等方面内容,在词曲结合、和声编配、乐器伴奏、力度和速度等方面采用其本民族的元素,并在合唱队员的训练方面密切注意民歌的声音和语音,唱出画面感,如此才能够将民歌作品的原生元素和文化内涵得到充分的表达,也才能为民歌合唱作品的创新和发展奠定坚实的基点。

(三)伴奏乐器的选择问题

综观本届民歌合唱作品的伴奏情况发现,仅有几个民族区域较为典型的合唱团采用本民族的传统乐器进行伴奏,绝大部分合唱团无论选择哪种民族风格的民歌作品均是采用西方社会的钢琴作为伴奏乐器。譬如,来自新疆的几个合唱团大部分选择了具有维吾尔族典型特征的旋律弹拨乐器弹布尔、都它尔和击节乐器达普(即手鼓)为其参赛作品进行伴奏,从而使得新疆维吾尔族民歌之热烈、欢快、热情的风格特点得到充分的表达,感染了在场的所有观众。黔东南州凯里学院阿仰欣合唱团则选择苗族传统乐器芦笙和芒筒为其参赛作品《迎客歌》和《俩俩哩》进行伴奏,其多声部演唱与芦笙演奏搭配相得益彰,相互衬托,极为和谐,达到了令人着迷的良好效果。然而,其他作品除了几首无伴奏合唱曲目之外,绝大部分合唱团无论选择什么民族风格的民歌作品均是采用钢琴作为伴奏乐器,这在有些作品的表演过程中也会出现一些显而易见的问题,如演唱和演奏的搭配不和谐、音高不准确等问题。之所以会出现这些问题,是因为我国很多民族的民歌作品具有典型的区域性和民族性,与西方音乐属于不同的乐律体系。因此,采用具有西方十二平均律和固定音级的钢琴来为我国多数不属于十二平均律的民歌作品伴奏,其中的有些民歌作品中出现的特殊乐音(如中立音、游移音等)在钢琴的琴键上根本找不到,就会造成以上所谓“音不准”的不和谐的感觉,进而严重影响到民歌作品之整体音乐风格和文化内涵的充分表现。可以说,这是中西乐制之差异的缘故。从该种意义上来说,指挥在民歌合唱作品的伴奏方面应该充分注意,其应该尽量选择本民族的乐器来伴奏,以充分体现民歌作品的音乐风格和文化内涵。

另外,我们还发现,本届民歌合唱节除了上述所列3个问题和不足之外,在参赛队伍方面也存在一些明显的问题。譬如说,来自不同地区的合唱团的技术水平参差不齐,差别较大,有些合唱团就显得很随意,感觉是随便组成队伍来参赛,其整体演唱水平实乃够不上中国民歌合唱节这一具有国家级别的重要赛事。由此,笔者认为,由中国合唱协会举办的具有较高级别的大型民歌合唱节,代表了国家整体的民歌合唱水准,应该只允许具有较高训练水平的民歌合唱团来参赛。这无疑对中国合唱协会对前期参赛合唱队伍的选拔提出了较高的要求,应该严格把关选拔的程序,让那些真正能够体现区域民歌文化特色且具有较高演唱水平的合唱团进行参赛。唯有如此,才能够让社会观众真正享受到较高水平的文化盛宴,完美展现我国多元民歌文化的盛况,进而才能把民歌合唱节办成推动黔东南乃至贵州省之民族文化发展的响亮品牌。

■结 语

总而言之,本届民歌合唱节是一场以展示贵州省之区域性的民歌音乐文化为主,兼容荟萃全国其他地区之多元民歌文化的合唱文化盛宴,具有典型的混融性、多元性的特点,尤其是使得黔东南地区的本土民族音乐文化资源跃升为能够充分展现本区域特色的文化招牌,正所谓“激情踏歌来,唱游黔东南”。因此,我们通过对本届民歌合唱节所体现的典型特点以及存在问题的分析和思考,总结其得失,明确其发展方向。一方面,能够为未来的中国民歌合唱节以及其他类型的合唱活动的成功举办提供问题指导和实践经验。另一方面,我们也知道,自本届民歌合唱节之后,该赛事活动将长期落户于黔东南,每两年举办一届,从而使得贵州省黔东南地区成为全国多元音乐文化的大熔炉和外界了解该区域之文化特色的重要窗口,也能够在很大程度上推动该地区之社会、经济、文化等方面的快速、健康发展。