促进理解的在线同伴互评机制研究*

2019-01-08王妍莉杨彦军崔向平

王妍莉 杨彦军 崔向平

促进理解的在线同伴互评机制研究*

王妍莉1杨彦军2崔向平3

(1.西北民族大学 教育科学与技术学院,甘肃兰州 730000;2.南昌大学 教育系,江西南昌 330031;3.兰州大学 高等教育研究院,甘肃兰州 730000)

“互联网+”时代的到来使得在线教学逐步进入传统高校领域,文章重点关注了在线教学过程中的同伴互评活动,结合TfU模型提出了促进理解的在线同伴互评机制,并从促进教学目标的理解、促进教学活动的理解和促进教学内容的理解三个方面进行了行动研究,结果表明:通过该机制下的活动实施,学生对于同伴互评活动有效认可并积极参与,能够有效地理解教学目标、教学活动和教学内容。

理解性教学;同伴互评;在线教学

引言

随着信息技术的兴起,多样化的教学模式和方法改革如雨后春笋般在教学实践中蓬勃发展,以资源共享和交流为核心的在线学习,与传统课堂教学相融合形成的混合式教学,目前成为高校课堂教学改革的主流。[1]同伴互评是在线教学中常用的一种方式,是指学生对提交的作业进行相互评判并提出修改建议的教学活动,也被称作同伴修改、同伴批阅、同伴评价和同伴反馈等[2],作为混合式教学的一个重要环节在网络教学平台中经常出现。为了有效促进混合式教学效果,笔者针对在线同伴互评机制进行了研究。

教学活动的目的是为了有效地促进教学质量。因此,本研究选择教学的核心目的之一——理解,作为切入点,以TfU为主要的参考模型,进行促进理解的在线同伴互评机制研究。

一 促进理解的在线同伴互评机制构建

同伴互评在英语教学尤其是写作训练中的广泛应用,得到过程教学法专家的大力推崇[3],有学者通过研究验证了在英语写作教学中引入同伴互评作为教师评阅的补充是可行的[4][5]。同伴互评在其它学科中也伴随近几年网络教学、在线教学的应用而日益推广,不同学者深入探讨并指出良好的同伴互评能够促进学习者的主动参与和投入度、能够促进学习结果的有效迁移和元认知能力的发展等。[6][7]

作为一种形成性评价策略,同伴互评策略受到广泛重视,其主要特征是将学生作为学习的主体,重视学生学习的主动性,为促进学生的过程性学习进行评价。目前,同伴互评的相关研究从认知、教学、元认知、情感等方面被证实,能够通过形成丰富的定性评价信息来反映学习者的优势与不足,[8]设计良好的同伴互评能够促进学生有效学习。[9]

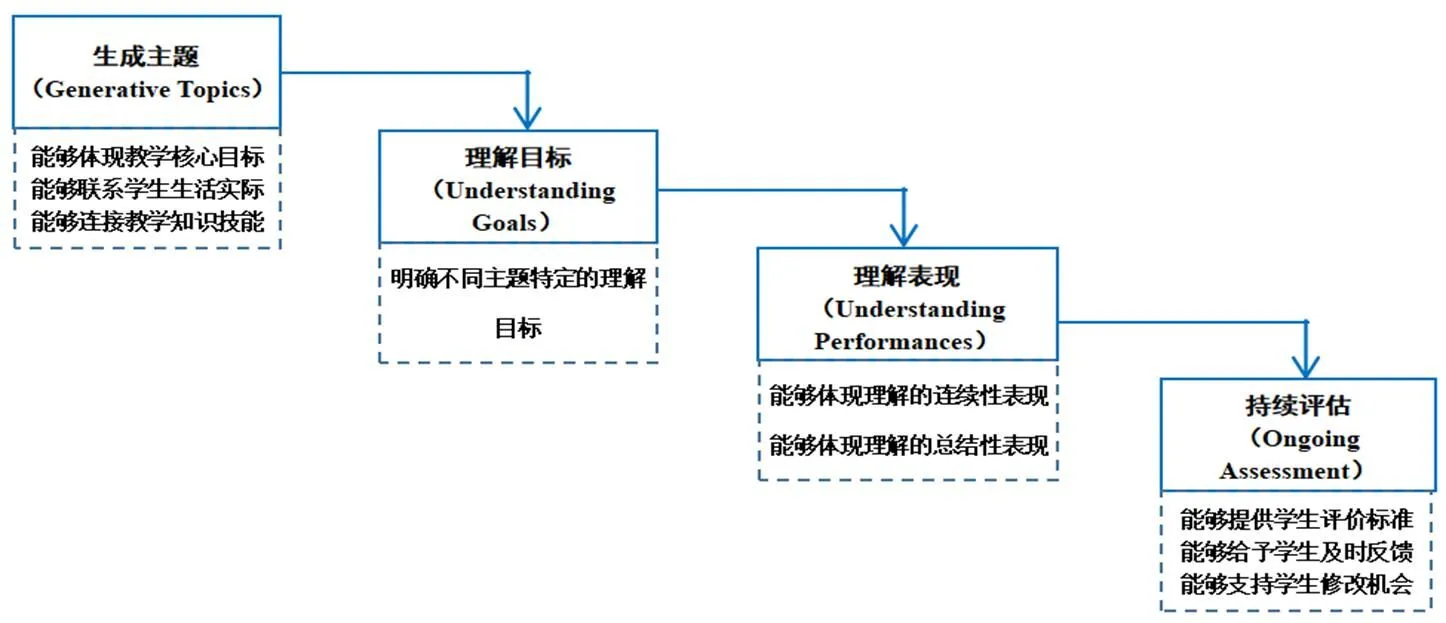

为了理解的教学(Teaching for Understanding,TfU)模式是由哈佛大学教育学院研发并经过课堂检验的实践理论,著名的WIDE World职业发展项目就是基于该理念开发的。TfU模式强调理解的“表现观”,即当学生真正理解某个东西时,他们能以正确的方式将其表现出来,能灵活地思考并应用它。TfU模式包括四个主要的教学要素:①生成主题(Generative Topics);②理解目标(Understanding Goals);③理解表现(Understanding Performances);④持续评估(Ongoing Assessment)。[10][11]

促进理解的在线同伴互评机制的出发点在于设计贴近学生生活的作品主题,从学习者的角度而言,能理解作品核心要求,能分析完成作品所需的知识技能;从评价者的角度而言,能在理解作品包含的知识技能的基础上对于同伴作品进行评价,从而促进高水平深度学习的发生,而不仅仅是将评价过程流于形式,具体如图1所示。在该机制中,“生成主题”是指在同伴互评活动中指导确定作品选题,强调作品要体现核心目标、联系实际,连接知识技能等;“理解目标”是指在作品评价过程中体现不同定位的目标,在互评活动中作为指导评价规则的设计;“理解表现”是在同伴互评的标准设定环节,教师需要和同学一起设计理解的表现从而支持理解的目标,“持续评估”强调标准、反馈和机会是促进学生理解教学的评估意义,在评价他人作品的同时反思个人作品的不足。

图1 促进理解的在线同伴互评机制

二 促进理解的在线同伴互评机制研究设计

1 研究目的

本研究关注在线同伴互评过程中,以促进理解为主要目标的教学设计及其效果。研究主要目的是:①构建促进理解的同伴互评机制;②基于机制模型设计有效的同伴互评活动,并通过行动研究的方法进行效果验证;③总结分析同伴互评机制效果。

2 研究对象

本研究以X大学本科三年级教育技术学专业平行班的54位学生为主要研究对象,以学生的必修课程“多媒体课件设计与开发”为主要课程依托,以该高校采用的Blackboard平台(简称BB平台)[12]为混合式教学中主要的平台载体。

3 研究方法

本研究主要采用行动研究法[13]进行。行动研究过程贯穿了课程教学的整个周期,核心选取进行模块作品的15个教学周进行重点观察。根据理解性教学的基本要求,依照行动研究方法的研究流程(即计划→行动→观察→反思)设计具体的研究方案,并通过问卷调查、课堂观察、文本分析和社会网络分析的方法收集分析研究数据。

(1)第一轮行动

设计促进理解的作品主题,强化学生对于教学目标的理解,即回答“关于这些内容学生应该学习什么?”通过参与匿名的作业同伴互评,并通过问卷调研的方式分析学生对于作业目标的理解效果和对于同伴互评活动的认识态度,并对于活动过程进行反思修订。

(2)第二轮行动

主要目的在于促进学生对于教学活动的理解,即回答“学生需要做什么才能达到学习目标”。通过参与改进后匿名的作业同伴互评,通过文本分析和社会网络分析的方法分析学生对于教学活动的理解效果,并对于活动过程进行反思修订。

(3)第三轮行动

主要目的在于促进学生的深度学习效果,进行持续性评估,即回答“如何了解学生掌握了什么”。实施改进后的作业同伴互评活动,并通过问卷调研的方式分析学生的学习整体效果,重点观察学生的理解表现,并对于活动过程进行反思,从而总结同伴互评的优劣。

三 研究过程

1 计划与准备

整个研究过程以课程“多媒体课件设计与开发”中三个比较独立的单元模块为核心观察内容,即按顺序选择“演示类课件”、“动画类课件”和“交互类课件”模块的内容,要求学生根据教学要求完成相应类型的课件作品。

整体教学采用混合式教学环境,即课堂讲授在计算机网络教室进行;同时基于BB教学平台开设了虚拟的网络教学空间,进行教学内容资源承载、重难点内容微课教学、个人作品同伴互评和教学问题交流等活动。

2 行动与观察

为了观察学生对于教学内容的理解效果,首先根据每个阶段的教学目标设计了贴近学生生活、连接知识技能的生成性任务主题,要求每个阶段结束后提交个人作品,并基于BB平台进行同伴互评。同时,根据行动研究反馈不断调整评价策略,注重促进理解效果的过程性评价。

(1)促进学生对于教学目标的理解

同伴互评活动第一轮行动研究,重点观察同伴互评如何有效促进学生对于教学目标的理解。由于互评活动规则的制定即参考该部分的教学目标而来,因此该部分的理解效果从以下方面进行分析:对于互评规则可以正确分析;对于互评活动可以正确操作;对于互评效果可以正确评价,并通过问卷调研数据进行分析。

(2)促进学生对于教学活动的理解

第二轮行动研究重点观察如何促进学生对于教学活动的理解,为了更好地呈现学生对于活动的理解效果,本研究在第一轮匿名同伴互评的基础上增加了讨论交流的模块,通过文本分析和社会性网络分析的方法来观察讨论纪录,从而分析学生的理解效果。

(3)促进学生对于教学内容的理解

第三轮行动研究重点关注学习者对于教学内容的理解以及整体活动效果,即通过课堂观察和问卷调查的方法分析学习者自我评价效果、活动参与效果和学习成绩变化,从而验证学习者对于教学内容理解的效果和同伴互评活动的有效性。

3 反思

依照研究计划中三轮行动研究,并基于BB平台进行数据的收集,重点针对强化学生对于教学目标的理解、促进学生对于教学活动的理解、促进学生对于教学内容的理解效果三个方面进行分析。第一阶段实施后发现互评分数比重的问题、课堂互评作品量的问题等还需要进行设计改进;而第二阶段反映出还存在交流范围较小、内容不够深入等问题,需要在后续的实践中进一步改进。

四 效果分析

针对行动研究中不同侧重点的设计,本研究主要基于同伴互评机制下对于教学目标的理解、教学活动的理解以及教学内容的理解三个方面进行效果分析,数据分析过程和结论如下:

1 强化学生对于教学目标的理解效果分析

此次的系列互评活动重点观察学生对于教学目标的理解程度,以及对于这种同伴互评方式的认可态度。作业互评以匿名的方式进行,系统随机分配,每位学生一共需要分析评价6份作品。系统根据这部分教学目标,提前设置了分析的具体纬度和得分标准。研究观察主要通过问卷调查的方式收集数据,得到如下比较有代表性的观察结论:

(1)学生对于同伴互评活动普遍认可

关于学生对于同伴互评活动的认可度,在第一轮活动结束后笔者进行了相关问卷分析,结果显示:绝大多数学生对于活动积极认可,认为通过互评活动可以更好地理解教学要求(同意选项比例占87.5%)、了解其他同学的想法(同意选项比例占81.25%)、有更好的参与感(同意选项比例占88.51%)、促进同学间的交流(同意选项比例占81.25%)、更好促进自己学习效果(同意选项比例占69.75%)等。

(2)学生对于同伴互评活动操作明确且普遍认真参与、对待

针对同伴互评活动中学生的参与状态,本研究同样进行了相关问卷调研,结果如图2所示,可以看出:绝大多数学生明确知道互动如何操作、认为成绩的评定是很公平的、认可自己的责任并愿意投入额外时间参与活动。

图2 同伴互评活动中学生参与状态问卷结果

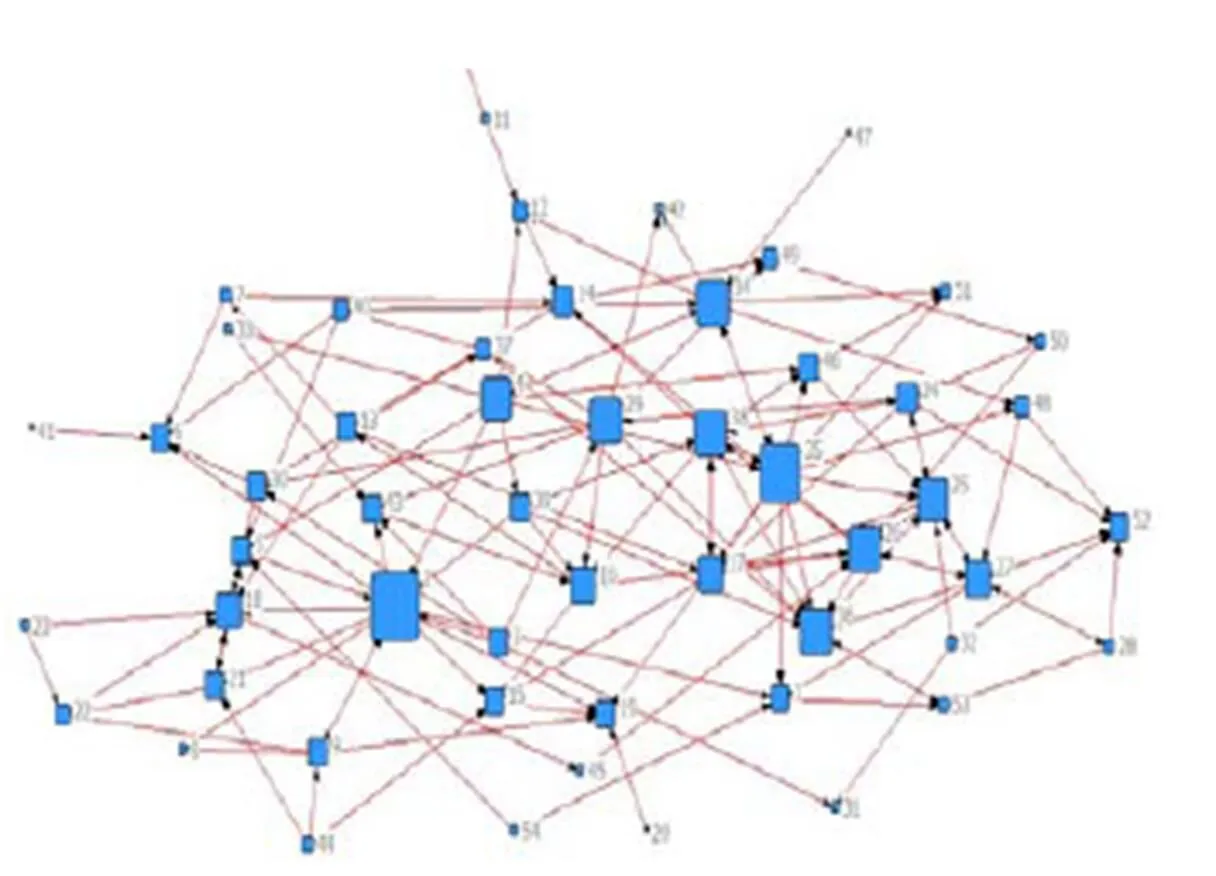

图3 同伴互评活动中网络交互社群图

(3)学生提出对于同伴互评活动的评价和改进建议

①大多数学生认可匿名评价方式。问卷调研显示,86.21%的学生认为同伴互评活动更适合采取匿名的形式,原因在于匿名评价“更有利于排除关系的干扰、更加公正、将主观影响降到最低、真实性更高”。

②大多数学生认为同伴互评成绩的比重应该占课程成绩的一半。问卷调研显示,73.44%的学生认为互评成绩比例应该占“这次作业成绩的一半,另一半由老师评价”。究其原因,在于“对半的比例设置更有利于重视同学的意见、公平合理、老师和同学共同参与,对作业的完成及质量会从两个角度有一个认定,更加合理”。

③大多数学生强调明确评价规则的重要性。79.25%的学生认为“老师需制定明确的规范让同学遵守”;71.88%的学生认为互评活动中“学生应参与评价规范的制定”,同时反映“评价要求更细化、制作一些客观的制度让学生遵守,然后评价工作放在课后效果会更好”。

2 促进学生对于教学活动的理解效果分析

此次的系列互评活动通过参与改进后匿名的作业同伴互评,以及讨论交流的活动重点观察学生对于教学活动的理解效果,以文本分析和社会网络分析的方式分析数据。

社会网络主要是用点和线来表示行动者之间的联系,各成员网络交互关系如图3、表1所示。在图3中,各顶点表示交互中的成员,其中点与点之间的连线表示成员之间的联系,即成员之间发帖、回复等交互情况;表1则表现了网络分析的各数据。[14]从结果来看,学习成员之间主要进行的是小组内部的探讨。

表1 网络交互社群分析表

此外,为了验证参与活动是否可以有效促进学生学习的理解效果,本研究将每个成员的核心度系数与期末的学业总评成绩做了Pearson相关分析,结果表明显著性系数值为0.01<0.05,相关系数为0.302,表明两者显著正向相关。

3 促进学生对学习内容理解的效果分析

第三轮的行动研究重点观察学生的持续性理解效果,以问卷调查的方式收集数据。比较有代表性的成果显示如下:

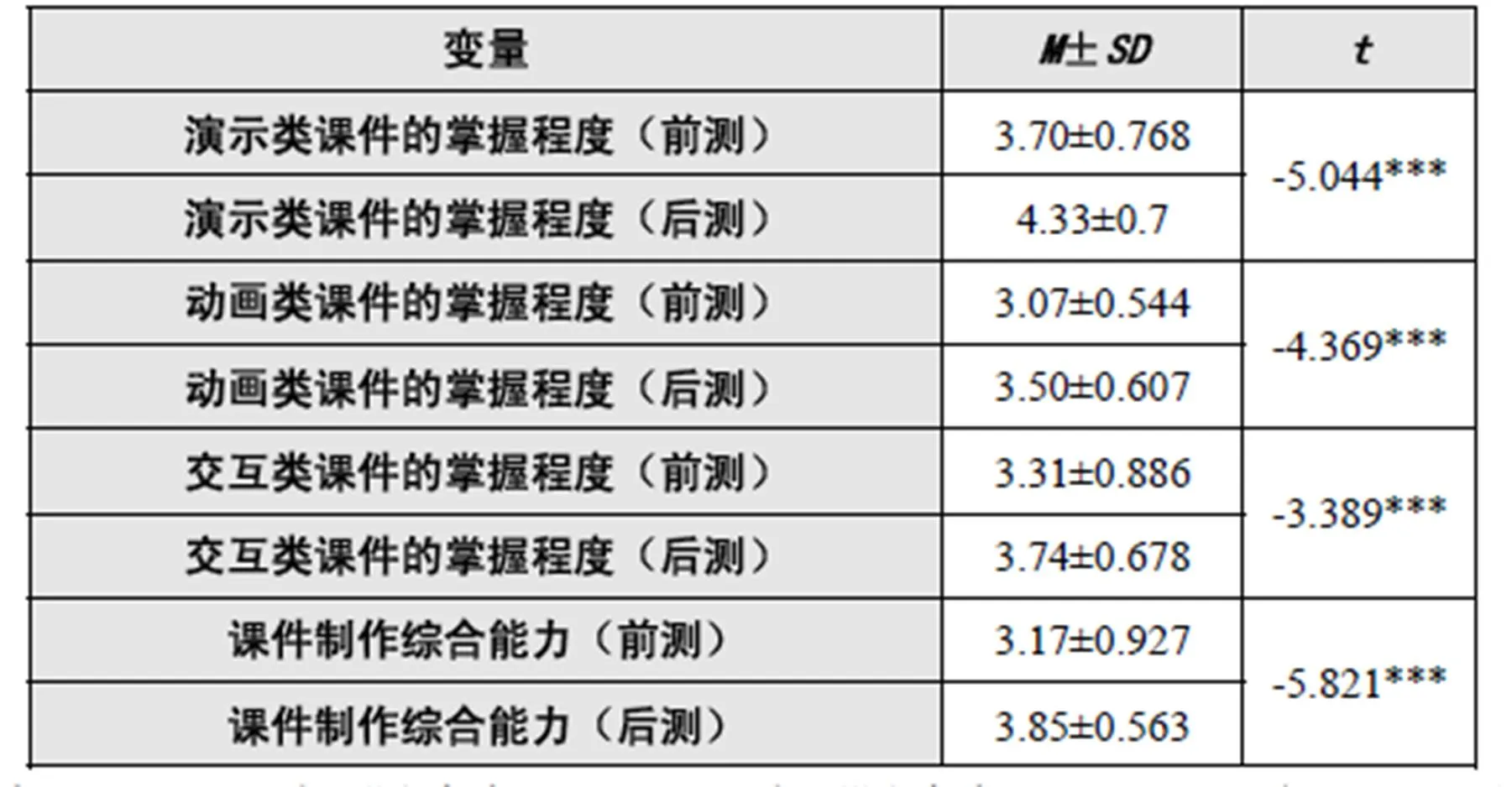

(1)基于同伴互评的学生自我学习效果评价良好

针对不同内容学习的掌握程度,本研究在教学伊始进行了前测,并在活动结束后进行了后测,前、后测的自我评价配对样本t检验结果如表2所示。三组独立的教学内容模块测评以及“课件制作综合能力”测评这4组配对样本的显著性系数值分别为0.000、0.000、0.001、0.000,均小于0.05,同时配合每组均值的变化可以看出后测成绩有显著提升,进而得出学生自我评价良好、学习效果较佳的结论。

表2 学习效果前后测配对样本t检验结果(N=54)

注:*代表在0.05水平显著,**代表在0.01水平显著,***代表在0.001水平显著;效果评价纬度采用李克特五点记分法,从1~5别为“非常陌生”~“十分熟练”。

(2)同伴互评活动参与度与学习效果显著相关

在研究过程中,除了记录学习效果的成绩,同时记录了学生参与同伴互评活动的状态,以讨论区发帖量、回复量、作业互评参与量等进行计算,并记录了活动参与频数。将活动参与频数与学习总成绩进行Pearson相关分析,结果显示相关显著性系数值为0.000<0.05,相关系数为0.677,表明两者显著正向相关。

五 小结

本研究基于TfU模型构建了促进理解的同伴互评机制,并通过行动研究进行了有效验证。结果表明,通过活动的实施,学生对同伴互评活动给予了肯定并积极参与,且对学习效果的评价较好,能够有效地理解教学目标、教学活动和教学内容。此外,在研究过程中同时总结出:结合学生实际生活的作品更有利于促进理解目标、匿名评价方式更有利于同伴互评方式的开展;讨论区的问题交流有助于更好地理解教学活动;师生共同制定评价规则能够更好地促进理解表现,同伴互评与教师评价对半的比例设置更有利于重视学生的意见、公平合理;作品的互评应该及时反馈,并且增加修改后二次评价的环节。与此同时,本研究也存在一些不足,如在基于同伴互评活动进行的讨论交流活动中,学生之间的交流互动不够紧密,而互动交流核心度与学业成绩显著正相关,因此继续促进讨论交流是有待后续研究解决的问题。

[1]赵国栋,原帅.混合式学习的学生满意度及影响因素研究[J].中国远程教育,2010,(6):32-38.

[2]陈茂庆,李宏鸿,高惠蓉.名著阅读与同伴互评[J].外语教学理论与实践,2013,(1):71-78.

[3]Ferris R S, Pezone R. Tintl T S. Teacher commentary on student writing: Descriptions & implicaitons[J]. Journal of Second Language Writing, 1997,(2):155-182.

[4]莫俊华.同伴互评:提高大学生写作自主性[J].解放军外国语学院学报,2007,(5):35-39.

[5]秦毅之.同伴互评与句酷批改系统对大学非英语专业学生英语写作能力影响的实证研究[D].临汾:山西师范大学,2015:27-47.

[6]孙力,钟斯陶.MOOC系统中同伴互评过程的优化和应用[J].现代远距离教育,2014,(6):3-8.

[7]许涛.慕课同伴互评模型设计研究[J].开放教育研究,2015,(4):70-77.

[8]Prins F J, Sluijsmans D M, Kirschner P A, et al. Formative peer assessment in a cscl environment: A case study[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2005,(4):417-444.

[9]Lu J Y, Law N. Online Peer assessment: Effects of cognitive and affective feedback[J]. Instructional Science, 2012,(2):257-275.

[10]David P, Tina B. Putting understanding up front[J]. Educational Leadership, 1994,(2),51:4-7.

[11]Martha S W, Mindy S, Susan W. New technologies to support teaching for understanding[J]. International Journal of Educational Research, 2001,(5):483-501.

[12]Blackboard简介.北京毕博信息技术有限公司[OL].

[13]吕立杰,马云鹏.课程行动研究:方法论视角的探讨[J].外国教育研究,2003,(3):60-64.

[14]刘军.整体网分析讲义:UCINET软件实用指南[M].上海:上海人民出版社,2009:54.

Research on Online Peer-Assessment Mechanism for Promoting Understanding

WANG Yan-li1YANG Yan-jun2CUI Xiang-ping3

The rise of “Internet +” age has made online education gradually enter the traditional universities. The core of the article focuses on the online peer mutual evaluation activities in the online teaching process. Combined with the TfU model, it puts forward an online peer mutual mechanism. Meanwhile, the method of action research is carried out in three aspects: promoting the understanding of teaching objectives, teaching activities, and teaching content. The results show that through the implementation of activities under this mechanism, students can effectively recognize and actively participate in peer assessment activities, and can effective understand the teaching goal, teaching activities and teaching content.

promote understanding in teaching; peer-assessment; online teaching

G40-057

A

1009—8097(2018)12—0048—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.12.007

基金项目:本文受西北民族大学“一优三特”学科2017年度中央高校基本科研重大培育项目“技术促进民汉双语教学有效性研究”(项目编号:31920170113)、“一优三特”学科2017年度中央高校基本科研业务费创新团队项目“西北民族教育研究”(项目编号:31920170096)、中央高校青年创新团队项目“基于民族教育大数据的社会计算与学习研究”(项目编号:31920160005)资助。

王妍莉,博士,副教授,研究方向为远程教育、民族教育信息化等,邮箱为wangyl-xx@163.com。

2018年5月16日

编辑:小西