非洲乍得居民与华人疟疾的临床特征分析

2019-01-08王望国

王望国

(江西省上饶市第二人民医院,上饶 334000)

疟疾是由人类疟原虫感染引起的寄生虫病,近年来我国加强了对外经贸和交流,因而导致热带、亚热带的疟疾疫区国家的人口进入我国,因其在疫区感染后携带疟原虫入境,导致我国的疟疾发病率不断增加[1]。乍得位于非洲中部,常年疟疾流行。作者参加中国第十三批援乍得医疗队,对中乍友谊医院疟疾确诊者进行临床特征分析如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 收集在中乍友谊医院就诊的乍得本国居民及华人疟疾感染者共101例,其中男性59例,女性42例;黑种人50例,华人51例,年龄15-63岁,明确既往病史及家族史,排除血液系统疾病;就诊前1个月内无疟疾病史,无预防性服用抗疟药物史。43例口服硫酸奎宁片(印度Laborate药业有限公司生产)每次600mg,3次/d,连续服用14d;65例肌肉注射或静脉推注青蒿琥酯 (桂林南药股份公司生产),首剂2.4mg/kg,将其溶于1ml5%碳酸氢钠溶液中,而经10ml5%葡萄糖注射液稀释,12h后以1.2mg/kg的剂量静脉推注,连续注射7d。治疗期间,可依据患者耐受情况与病情缓解情况,酌情调整用药剂量。

1.2 仪器和试剂 迈瑞Mindray公司的五分类细胞分析仪;Dympus BX50型显微镜;广州万孚公司的恶性疟原虫抗原检测试剂;染色液为RR8姬姆萨染液。

1.3 疟原虫检测 用EDTA真空管在抗疟治疗前收集研究对象静脉血2ml,并充分混匀,用血细胞分析仪检测,并记录RBC、HGb指标。显微镜镜检:用抗凝血制作薄血膜涂片,吉姆萨染色后冲洗、晾干,置显微镜下查找疟原虫,于油镜下放大100倍采集图片,操作步骤及方法符合全国临床操作规程[2]。镜检粗略记录疟原虫密度:平均每个视野少于5个疟原虫,记录“+”;平均每个视野6-10个疟原虫,记录“++”;平均每个视野11-100个疟原虫,记录“+++”;平均每个视野大于100个疟原虫,记录“++++”。另用疟原虫抗原快速检测试剂检测是否恶性疟原虫感染。留取患者病史、临床表现、血细胞五分类、治疗情况等资料,进行回顾性研究,分析不同群体临床特征及疟疾贫血因素。

1.4 统计学处理 使用SPSS 20.0统计学软件对观察指标进行分析处理,使用χ2检验治疗配对资料中的 RBC、HGb、WBC、MCV、PLT 等指标, 若 P<0.05则可视差异具有统计学意义。

2 结果

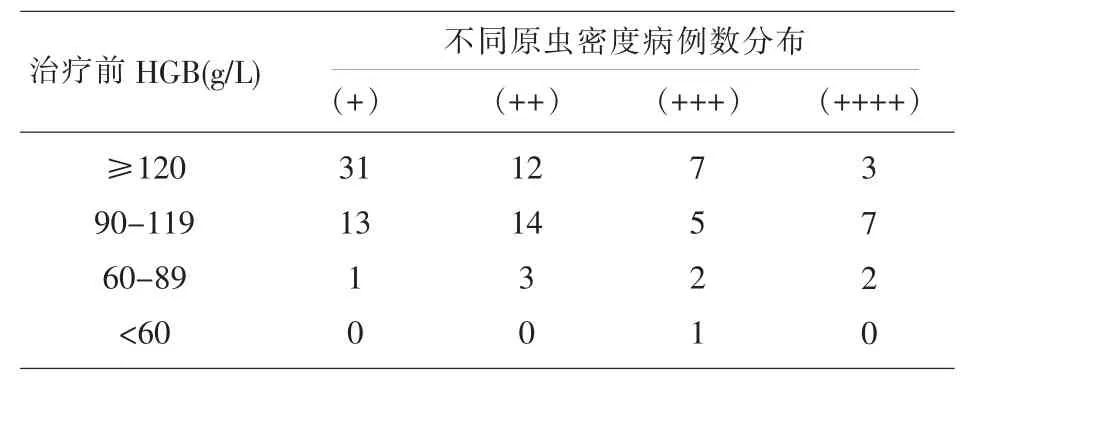

2.1 血细胞分析及镜检结果分析 根据表1可知,治疗前血红蛋白值与疟原虫密度呈一定的线性关系;血细胞五分类统计所有感染者未见明显血小板(PLT)降低,两组白细胞(WBC)红细胞(RBC)值对比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.087); 而在血红蛋白(HGB)和平均红细胞压积(MCV)上相比,差异有统计学意义(P<0.05,t=4.253、2.795),有统计学意义。

2.2 临床特征比较 101例疟疾感染者中,临床表现各不相同,但基本以发热、贫血、咳嗽、咽喉痛、关节痛、腹泻、呕吐为主要症状。当地居民血红蛋白HGB<120g的比例达到66.6%,中重度贫血比例为18%,而旅乍华人感染者这两项比例分别为29.4%和0。两组中有咳嗽、咽喉痛表现的占总病例数的57.4%,各组占比对比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.082);头痛、关节痛表现占总病例数48.5%,;当地居民感染者的比率明显高于华人感染者,分别为 74%、23.5%,差异有统计学意义(P<0.05,χ2=25.748);腹泻、呕吐等胃肠道表现占总病例数21.78%,两组占比对比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.831)。 详见表 2。

表1 疟原虫密度与治疗前HGB

表2 当地居民组及华人组临床资料对比

2.3 临床治疗及疗效比较 此101例感染者均接受抗疟治疗,其中本地居民感染者有43例接受的是硫酸奎宁片口服;其余7例及全部华人感染者共58例全部接受的是注射用青蒿琥酯肌肉注射或静脉推注。当地居民感染者中有1例因发热、头痛、腰痛、血红蛋白尿就诊,2d内因颅内压增高及肾功能衰竭死亡。华人组中接受青蒿琥酯治疗后2周内再次出现发热就诊,疟疾镜检阳性者有4例,再次给予青蒿琥酯治疗3例痊愈,1例换用蒿甲醚肌注3d热不退,加用奎宁后热退。经积极治疗,治愈和症状改善者达96例;54例发热患者中48例7d内退热,注射用青蒿琥酯治疗的病例中5d退热比例较奎宁高,常见不良反应发生比例青蒿琥酯组较奎宁组低,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表3 当地居民组及华人组血常规参数比较

表4 奎宁及青蒿琥酯疗效及不良反应比较[n(%)]

3 讨论

临床中许多疟疾患者表现出的症状并不典型,本文中101例疟疾感染者中咳嗽、咽喉痛等症状占比较高,分析原因可能与首都恩贾梅纳地区干燥、沙尘严重刺激上呼吸粘膜、疟疾感染后免疫机能下降、合并其它上呼吸道感染等有关[2]。当地居民组在头痛、关节疼痛等症状上比例明显比华人组高,可能与红细胞裂解及自身免疫有关,此外疟疾感染后肠道应激或合并伤寒可能是腹泻的主要原因。

注射用青蒿琥酯为我国研制并生产的药物,由于其能快速控制疟疾发作,对红内期的疟原虫无性体(环状体、滋养体、裂殖体)有杀灭作用,能快速降低外周血中疟原虫密度,因而已在非洲疟疾流行地区得到广泛使用[3]。青蒿琥酯治疗组中患者症状改善更快,不良反应发生率较低,但有少数病例短期内再发表现;奎宁组患者胃肠道不良反应明显更高,可能与胃肠给药有关系[4]。临床观察中常有接受青蒿琥酯治疗的患者出现迟发性溶血现象,也有研究观察到接受治疗的患者出现血红蛋白降低,但初始降低率略低,并认为这—结果是临床的暂时抑制[5,6]。虽有研究提出疟疾患者中非寄生红细胞也出现过早清除现象,但红细胞免疫继发性降低是否加速了该清除过程尚待进一步研究。有研究表明,疟疾区居民贫血可能是长期反复感染疟疾,机体对疟原虫而做出的一种适应性改变,也是免疫遗传后的结果[7]。华人组感染者因在疟疾区生活时间不长 (80%受染者居住时间≤2年),所以未出现普通或严重贫血现象。有研究指出,贫血可降低疟原虫的侵袭能力,血红蛋白每降低1g/dL,疟原虫的生长率可下降10.7%[8]。同为疟疾感染,非洲乍得本地居民在血红蛋白(HGB)和平均红细胞压积(MCV)上的降低明显异于华人群体,是否是长期暴露在疟原虫的感染压力下的一种遗传特征,则需要更大样本的观测。

本文研究提示疟原虫密度与治疗前疟疾患者的贫血有相关性,建议临床在对高疟原虫密度感染者及治疗前有贫血表现的患者,应积极观察其红细胞及血红蛋白的变化;疟疾可能会出现胃肠道和呼吸道表现,在临床接诊来自疟疾疫区的患者过程中应引起足够重视;对于非洲本地居民及华人群体反复多次感染疟疾的患者,应注意严重贫血的出现;青蒿琥酯缓解症状快、不良反应发生率少,比奎宁有优势,临床中应推荐选用。