不同学业韧性的大学生对学业困境认知

2019-01-07丁月萍

摘 要: 为了探讨不同学业韧性大学生的学业困境认知特点及这些特点对学业韧性的意蕴,本研究利用E-Prime2.0自编程序和故事测验法,分别从学业困境的敏感程度、觉知到的学业困境严重程度、影响持久程度、可应对程度四个方面对学业韧性高分组和低分组的大学生进行测量,结果高学业韧性组大学生的学业困境敏感程度高于低学业韧性组,但差异不显著(F=3.50,P>0.05);不同水平学业韧性大学生在觉知到的学业困境严重程度上的得分差异不显著(F=2.92,P>0.05),在觉知到的学业困境影响持久程度(F=4.41,P<0.05)和可应对程度(F=32.24,P<0.01)上的得分差异显著。由此可知相较于低学业韧性大学生,高学业韧性大学生觉知到的学业困境影响远没有那么持久,是可以应对的。

关键词: 学业韧性 学业困境敏感程度 学业困境认知

学业韧性是指学生面对日常学习活动中的困境时,能有效发挥自身心理特质的优势和充分利用周围环境资源应对,并取得良好学业适应的过程[1][2]。面对学习过程中相同的学业困境,为何有的学生向困难屈服,而有的学生愈挫愈勇呢?这是学业韧性研究的核心命题。该领域发展至今已有二十多年的历史,研究多集中在影响因素(保护因素和危险因素)上,包括个人特质(如坚持性)、家庭环境(如家庭交流模式)、社会环境(如同伴支持)、学校特征(如教师期待),并尝试探测这些影响因素在学业韧性发展中的作用与机制[3]。根据生态系统发展理论,蕴藏于个体身上的保护因素与作用过程,对于当事人韧性发展具有根本性整合作用,这些保护因素是个体用以有效应对逆境的内部资源[4]。

在个体的内部资源中,对学业困境的认知被认为与良好的学业韧性联系甚密。有学者在研究中提出,个体对风险因素的认识会影响个体对自己学业能力的评价,学业韧性水平高的个体比学业韧性水平低的个体,更能认识到这一认知系统[5]。因此,解读身处困境之下,当事人如何看待学业困境(即学业困境认知)颇具揭示性。参考席居哲等人关于压力/逆境认知的研究范式[6],本研究拟聚焦于学业困境认知,从学业困境敏感程度、觉知到的学业困境严重程度、觉知到的学业困境影响持久程度、觉知到的学业困境可应对程度四个方面比较学业韧性高分组和低分组,考察大学生学业韧性发展过程中的认知特点。

1.对象与方法

1.1对象

采用随机抽样的方法,选取江苏省南京市某所高校220名大学生作为初选研究对象。通过《大学生日常性学业韧性问卷》对被试的学业韧性水平予以测查,将大学生按照学业韧性总分进行高低分组(以总分的平均数加或减一个标准差为分组標准[7],甄别出学业韧性高分组的被试40人(其中文科22人,理科18人;男生20人,女生20人;大一6人,大二20人,大三13人,大四1人),低分组的被试30人(其中文科17人,理科13人;男生14人,女生16人;大一1人,大二11人,大三17人,大四1人)。两类被试在专业和性别上的差异均不显著(专业χ2=0.91,P>0.05;性别(χ2=0.06,P>0.05);年级上的人数差异显著(χ2=39.37,P<0.01)。

1.2方法

大学生学业韧性水平测查。采用施春华等人[8]自编的《大学生日常性学业韧性问卷》予以测查,该问卷共24个项目,包括5个维度:困境应对效能、困境积极认知、困境应对策略、老师支持、朋友支持。采用5点计分,1代表“非常不符合”,5代表“非常符合”,分数越高表示学业韧性水平越高。在本研究中,问卷总的一致性信度系数为0.90,各维度的内部一致性信度系数为0.75~0.87。验证性因素分析的问卷整体拟合指数良好:(χ2/df =1.41,CFI=0.95,IFI=0.95,GFI=0.90,RMSEA=0.04,表明问卷具有较好的结构效度。

学业困境认知敏感度测查。采用再认量指标测查学业困境敏感程度。所用材料为自编的“我的故事”和“小明的故事”,每个故事中含有6个学业困境指标(如学习没有积极性),其中“我的故事”用作练习。再认量通过计算机测试,以E-Prime2.0自编程序呈现故事文本,材料呈现完毕后,被试对混有6个噪音选项(故事中没有出现的学业困境)进行按键反应,(“J”键[是],“F”键[否])。正确记1分,错误记0分,计算机自动记录得分和反应时。

觉知到的学业困境严重程度、影响持久程度和可应对程度的测查。利用“小明的故事”,紧接着再认任务后进行,计算机给出故事中小明面临的学业困境,呈现10s后,针对每一个学业困境指标,从严重程度、影响持久程度和可应对程度三个维度对被试进行测查。每次呈现一个问题,例如:“如果你像故事中的小明一样,在学习中遇到激烈的竞争,无论怎么努力,成绩始终平平,你觉得这对你学习的影响?摇 ?摇”,让被试从“根本不严重”到“非常严重”的选项(1-5计分)中选择一个适合自己真实情况的,此为对“严重程度认知”的测查;“如果你像小明一样,在学习中遇到激烈的竞争,无论怎么努力,成绩始终平平,你觉得这对你学习的影响?摇 ?摇”,要求被试从“极其短暂”到“很长时间”的选项(1-5计分)中选择一个合适或接近自己的,即为对“影响持久程度认知”的测查;“如果你在学习中遇到激烈的竞争,你能应对过去吗”?让被试从“完全不能”到“完全可能”的选项(1-5计分)中选择符合自己情况的,此为对“可应对程度认知”的测查。在严重程度上得分越高,认为学业困境程度越严重;在影响持久程度上得分越低,认为学业困境改变的可能性越大;在可应对程度上得分越低,认为自己无法处理面临的学业困境的可能性越大。

1.3统计处理

本研究采用SPSS17.0进行描述统计和协方差分析。

2.结果

2.1不同学业韧性水平大学生的学业困境敏感度比较

参考范宁等人[9]的研究,剔除极端数据,具体标准为:首先删除“正确率”低于随机猜测水平(50%)的数据,然后剔除再认反应时在平均数加或减三个标准差之外的极端数据。有效数据66名(学业韧性高分组37人,学业韧性低分组29人)。

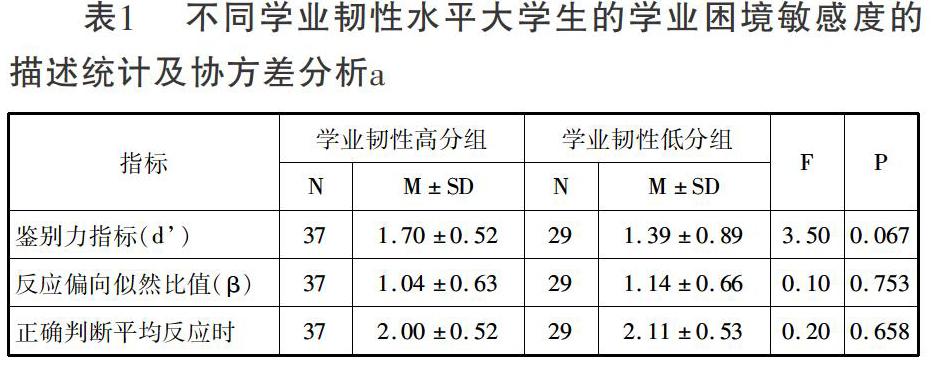

就被试对主人公学业困境再认量,本研究根据信号检测论进行统计检验,使用感觉敏感性指标(d)和似然比值(β),前者反映被试辨别力的高低(d值越大,敏感性越高),后者用来度量被试的反应偏向(β>1,标准较严;β<1,标准较松)[10]。两组被试在感觉敏感性指标(d)和似然比值(β)上的统计结果见表1。可见,学业韧性高分组大学生对学业困境的敏感度高于学业韧性低分组(F=3.50,P>0.05),对学业困境的判断标准比低分组松(F=0.10,P>0.05),但两组差异并不显著。同时,学业韧性高分组大学生的正确判断平均反应时(以秒计,计算时精确到毫秒)比低分组短(F=0.20,P>0.05),但两组差异不显著。

2.2不同学业韧性水平大学生在觉知到的学业困境严重程度、影响持久程度和可应对程度上的比较

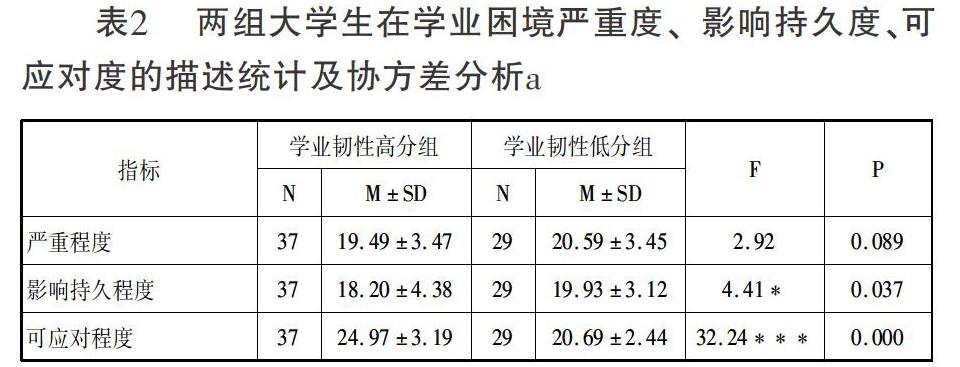

该部分任务体现在严重程度、影响持久程度、可应对程度三个维度上,这三个维度在不同学业韧性水平上的得分的统计结果见表2。在控制了年级因素的影响后,两组被试在学业困境严重程度上差异不显著(F=2.92,P>0.05),在学业困境影响持久度(F=4.41,P<0.05,η2=0.082)和可应对度(F=32.24,P<0.01,η2=0.364)上差异显著。相较于低学业韧性大学生,高学业韧性大学生更倾向于认为自己面临的学业困境影响远没有那么持久,更倾向于认为自己可以应对这些学业困境。

3.讨论

本研究采用学业困境再认任务(信号检测论的鉴别指标d)测查了不同水平学业韧性大学生的困境敏感度,结果发现,高学业韧性大学生对学业困境的敏感度高于低学业韧性大学生,与很多研究结果相一致[6][11])。这一认知特点被认为是高韧性个体适应挫折环境必需的,因为在逆境中对困难保持较高的敏感度有助于争取到应对的先机[12]。但在本研究中两组被试在敏感度上的差异不显著,可能是因为本研究的对象是大学生,对故事内容的理解和归纳能力较强,且再认内容是学习中经常遇到的困境,这些困境对于大学生来说非常熟悉,再认结果很好,没有明显差异。

本研究还从严重程度、影响持久稳定程度、可应对程度三个维度测查不同水平学业韧性大学生的学业困境认知,结果显示两组被试在严重程度上的得分差异不显著,可能是因为本研究考察的是学习中常遇到的困境(如同学间竞争激烈,不适应老师的教学方法等),学生遇到的频率高,严重程度相对较小,因此对大学生来说均没有那么严重。

在影响持久稳定程度上,高水平学业韧性大学生得分显著低于低水平,说明高学业韧性大学生更倾向于认为学业困境的影响是短暂的、可以改变的。与心理韧性的逆境认知研究结果相一致[6]。这种积极的认知倾向,通过改变对情绪事件的理解,改变对情绪事件个人意义的认知降低情绪,增加个人的积极情绪体验[13]。积极情绪对学生的学业成绩有正向预测作用[14],良好的结果会进一步增加这种积极的认知。所以,将学业困境视为可变的(而非恒定的)人更有可能对未来充满希望,学生有了这种认知,可促进尝试积极应对学业困境的启动,从而在学业困境中健康发展。

在可应对程度上,结果显示高水平学业韧性大学生得分显著低于低水平,说明高学业韧性大学生更认为自己能够很好地应对和处理学业困境。与一些研究结果相一致,例如国外学者对2971名高中生学业韧性、控制感和学业成绩关系的研究中发现,对目前困境和未来学习的控制感可以显著预测学业韧性和学业成绩[15]。也就是说对现有学业困境的控制感越强,个体越倾向于采取积极行动处理困境,从而获得好的结果。这种积极的经验会让个体产生更强的应对感,这是个体内在的力量,是个体在学业困境中坚持不懈的法宝,是提高学业韧性的有效技能。

综上所述,对学业困境没有那么持久影响的认知,觉知到学业困境是可以应对和处理的,可能是高学业韧性大学生在学业困境中得以良好适应和发展的重要认知动力因素。

参考文献:

[1]Martin A. J., Marsh H. W.. Academic buoyancy: Towards an understanding of students everyday academic resilience[J]. Journal of School psychology, 2008, 46(1): 53-83.

[2]Erik E. M.. The resilience mind: The psychology of academic resilience[J]. The Education Forum, 2008,72(2):152-167.

[3]殷銘泽,郭成. 学业韧性研究综述[J]. 心理技术与应用,2016,4(1):53-59.

[4]席居哲,左志宏. 高抗逆力儿童青少年的人际关系性质认知[J]. 首都师范大学学报,2015,4:121-128.

[5]Adela D. L.. Academic resilience and perception of risk[J]. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 2005,65(11): 4137-4105.

[6]席居哲.心理弹性儿童的压力/逆境认知[J].心理科学,2011,34(1):102-107.

[7]陈秀珠,李怀玉,陈俊等.初中生心理资本与学业成就的关系:自我控制的中介效应与感恩的调节效应[J].心理发展与教育,2019(1):76-84.

[8]施春华,丁月萍.大学生日常性学业韧性与学习成绩、逃课行为[J].中国健康心理杂志,2013,21(6):933-935.

[9]范宁,宋耀武,彭聃龄.任务与字频对汉字阅读中情绪价效应的影响[J].心理科学,2012,35(5):1026-1030.

[10]郭秀艳,杨治良.实验心理学[M].北京:人民教育出版社,2004.

[11]王玉龙,姚明,邹森.不同心理弹性青少年在挫折情境下的认知特点[J].心理研究,2013,6(6):40-44.

[12]王玉龙,姚明,易明.不同心理弹性个人在挫折情境下的注意偏向——积极音乐的作用[J].中国心理卫生杂志2015,29(6):470-475.

[13]朱蓉蓉,甘怡群,李艳等.大学新生积极情绪在认知重评与生命意义感关系中的中介作用[J].中国心理卫生杂志,2017,6:490-494.

[14]朱殿庆,张建新.学业情绪对数学成绩的影响:智力的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2017,25(2):355-358.

[15]Collie, R. J., Martin, A. J. Malmberg, L.E., et al. Academic Buoyancy, Student Achievement, and the Linking Role of Control: A Cross-Lagged Analysis of High School Students[J]. British Journal of Educational Psychology, 2015,85: 113-130.

基金项目:江苏省高校哲学社会科学立项课题(2018SJ A2162)。