广西某地区岩溶地面塌陷成灾机制研究

2019-01-04廖剑霖

廖剑霖

广西某地区岩溶地面塌陷成灾机制研究

廖剑霖

广西壮族自治区第四地质队, 广西 南宁 530033

本文以广西某地区岩溶地面塌陷灾害为研究对象,从造成研究区岩溶地面塌陷的内外因素入手,分析了区内岩溶地面塌陷的形成过程及形成机制,提出了岩溶地面塌陷的致塌模式和塌陷力学模型。结果表明,研究区的岩溶地面塌陷主要诱因是暴雨和地下水位变动;岩溶塌陷模式可归纳为潜蚀—吸蚀—重力致塌模式和软化—失托增荷—真空吸蚀致塌模式。研究结果可为该地区的岩溶地面塌陷预测与防治,地下水开采提供依据。

广西; 岩溶; 地面塌陷; 形成机制

我国可溶岩分布面积达363万km2,是世界上岩溶塌陷发育最广泛的国家之一[1]。广西是我国西南主要岩溶分布区,可溶岩分布区12.25万km2,占全区面积的51.8%。岩溶塌陷己成为我国及广西频发的地质灾害之一,对社会发展和工程建设具有严重的危害;且在这一领域还有诸多有待进一步深入研究和探讨的科学问题[2]。因此,加强对这类灾害的研究不仅具有重要的现实意义,而且对充实和完善这一领域的科学理论具有重要的学术价值。广西作为我国岩溶分布的主要地区,对岩溶地质灾害的研究更体现出其研究的重要性[3]。

1 研究区岩溶地面塌陷影响因素分析

研究区岩溶地面塌陷影响因素包括内因和外因。内因是岩溶地面塌陷灾害形成的基础条件,包括各类地质因素。外因则是岩溶地面塌陷发生的诱发因素,作为外动力,诱发岩溶地面塌陷灾害的发生。

1.1 岩溶地面塌陷地质因素

研究区岩溶塌陷地段下伏基岩主要为泥盆系上统融县组(D3r)可溶性碳酸盐岩,岩性为厚层状亮晶灰岩夹少量白云岩、白云质灰岩、泥灰岩、泥岩、泥质条带状灰岩、扁豆状灰岩等,厚度大于300 m。研究区内岩溶地面塌陷地段主要位于褶皱轴部及断层发育地段,断裂带及其次生裂隙是地下水流运动的良好媒介,也为岩溶地面塌陷灾害的产生提供了良好的水动力条件。所在区域地貌为峰丛谷地,位于河流一级阶地上,地形较平缓,属岩溶谷地地貌区,海拔高程184.7 m~186.5 m。

研究区内岩溶形态主要包含溶洞、溶隙、溶孔、溶隙等开口的岩溶形态,少部分为溶槽。覆盖土层厚度一般2.8~8.8 m。岩性为粉质粘土,上部呈硬~可塑状,下部呈软塑状。其下部粉质粘土的土洞(软塑粉质粘土)发育至一定规模时,在土体重力作用下易产生塌陷。研究区在覆盖型碳酸盐岩分布区,地下水位埋深为0.3~0.8 m,地下水位年变化幅度一般为3~5 m,枯水季节地下水补给地表河流,洪水期河水补给地下水。

1.2 岩溶地面塌陷诱发因素

研究区内岩溶地面塌陷的产生,除具备上述的地质因素外,还包括下列主要自然因素:地下溶洞的发育、降雨等;人为因素主要为开采地下水、基坑排水、人为加载等。上述各类因素的综合作用导致了区内岩溶塌陷的发生,平水期发生的塌陷主要诱发因素为抽取地下水,汛期发生的岩溶塌陷主要诱发因素为地表河流水位变动、降雨以及抽取地下水。

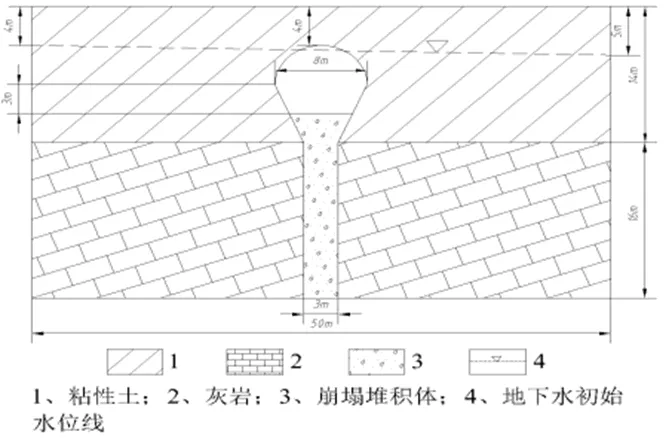

本文以研究区TK2号岩溶地面塌陷为例进行模拟分析,现概化出如下的二维地质模型(图1)。该模型长50 m,宽30 m,场区上覆14 m粘性土,下伏16 m灰岩。塌陷坑直径为8 m,拱高为7 m,洞顶距地表的距离为4 m,土洞顶位于粘性土层中,上覆层厚度为4 m。塌陷点临近地表河流,地下水与河水水力联系密切,地下水位一直处于升降运动状态,现假定该处水力坡度为2%(模型左边界为高水头,埋深4 m,模型右边界为低水头,埋深5 m),假设该土洞的初始水位埋深为4.5 m。崩塌堆积体按4.5 m/d考虑。

图1 地质概化模型示意图

短期大雨对土洞上方土体的稳定性影响不会太大,但是短期大暴雨对其影响明显,而长期降雨时间较长并达到一定程度时,其影响程度可与暴雨相当。本方结合研究区实际情况,按大暴雨模式(降雨强度150 mm/d,降雨历时24 h,降雨量150 mm)进行降雨模式下的岩溶塌陷模拟,其模拟结果详见图2~4。

研究区岩溶地面塌陷地段分布有孔隙潜水和裂隙岩溶水两地下水,两含水层间无相对隔水层或只存在0.3~0.5 m的风化残积弱透水层,地下水位变化基本趋于一致,具承压性。两者水力联系密切,且与地表河流有明显的水力联系,枯、丰水期河流水位波动达4.34 m,而地下水位波动幅度达1.5 m左右。区内地下水位变化主要由人工开采地下水、河水回落、基坑抽排水等因素引起。

图2 初始状态Y方向应力分布

图3 暴雨状态Y方向应力分布

图4 暴雨状态Y方向位移

人类工程活动主要包括地下水开采、钻孔扰动、爆破和工程震动等。人类工程活动对研究区工程影响范围内的土体产生影响,引起土体、值的变化,形成扰动带土层甚至土洞。同时会在某些条件下对土洞顶板添加一定的荷载作用,造成洞顶板的变形破坏而引发岩溶地面塌陷。

2 研究区岩溶地面塌陷成灾机制

2.1 岩溶地面塌陷形成过程

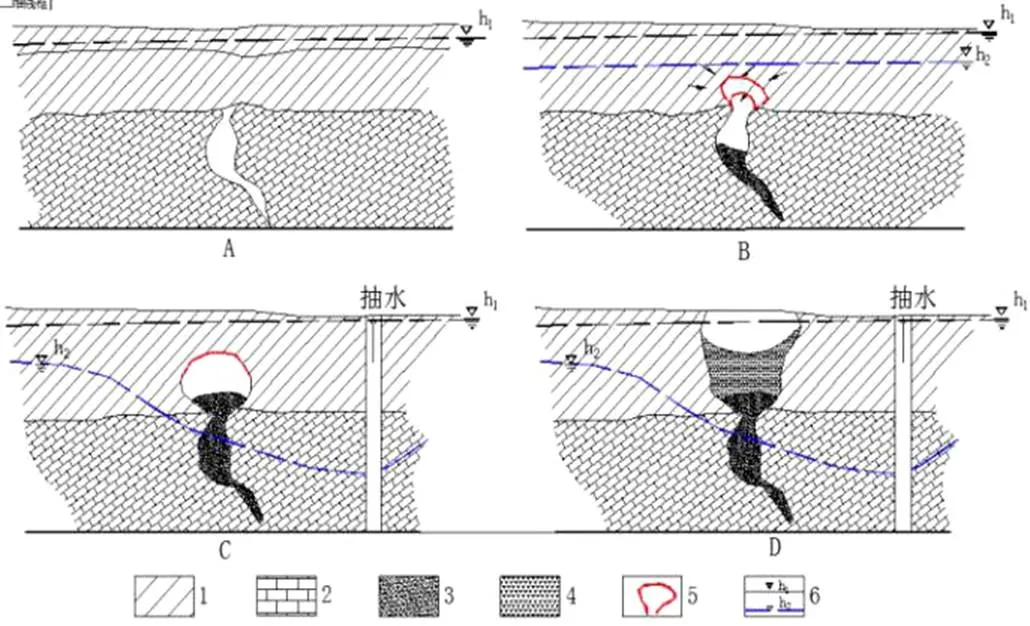

从研究区内地面塌陷的发生发展过程以及物理模型实验中土体的破坏过程分析,研究区内岩溶塌陷的发育可大致分为四个阶段(图5)。A是原始稳定阶段:孔隙水和岩溶水两者之间存在一定的水头差,其渗透坡降较小,土层处于相对稳定阶段,土洞未形成。B是自然因素作用阶段:此阶段处于土洞发展阶段,孔隙水和岩溶水的水头差增大,在降雨作用下,造成盖层土颗粒流失,土体含水量的增加,土体软化,在灰岩顶面形成土洞并不断向上发展。C是人工和自然因素共同作用阶段:抽取地下水及基坑排水,造成地下水位降深加大,土颗粒被运出,土洞不断扩大,且在真空吸蚀、失托增荷、降雨的共同作用下,土洞不断向两侧及向上扩展,逐步逼近土洞临界拱高。D是塌陷阶段:土洞上覆盖层已接近临界拱高,顶板土层变薄,在重力、真空吸蚀等诱发因素作用下,土拱的致塌力大于抗塌力,土拱破坏,产生塌陷。

1:粘土;2:灰岩;3:溶洞充填物;4:塌落体;5:土洞压力拱发展轨迹;6:h1为抽水、基坑排水前地下水位;h2为抽水、基坑排水时地下水位。

2.2 岩溶地面塌陷形成机制

岩溶地面塌陷的产生,实际上是土洞的致塌力大于抗塌力的结果。研究区的地表水位变化、降雨等外动力因子对地面塌陷的形成主要是通过潜蚀、真空吸蚀、垂直渗压、失托增荷、软化以及重力等动力作用来体现。

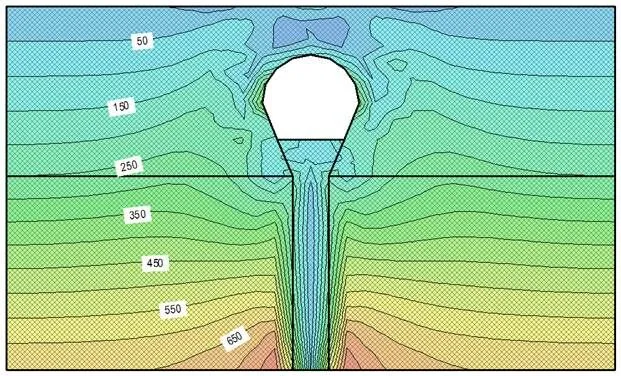

2.2.1 潜蚀效应[4-6]研究区内地表水、上部孔隙潜水和下部岩溶水之间水力联系密切,且灰岩上部岩溶发育,溶孔、溶洞分布较广。当地下水的水位升降变化较大,地下水的流动速率及水力坡度也会增大,地下水的流动和渗透会将土体颗粒逐步带走,特别是地下水位在灰岩与粉质粘土接触带附近变动时,地下水对溶洞充填物及上覆土层的吸附速度加快,导致土洞的形成加快。原始应力稳定状态由于土体内空洞的形成而改变,土洞将会持续向洞侧、洞顶发展,当土洞顶部厚度的极限抗压、抗剪强度小于洞顶覆盖层自重压力时,就会发生岩溶地面崩塌。其形成地面塌陷的模拟情况(图6~8)。

图6 抽水前应力分布图

图7 抽水后应力分布图

图8 抽水引起的垂直位移图

2.2.2 真空吸蚀效应[7,8]在研究区的部分地段,存在着隔水能较好的粘土,粘土将溶洞、管道等密封,可使溶洞形成真空,当地下水由潜水变成承压水,其承压力主要分布于岩溶洞隙内,同时还施加于周围的粘土中,当地下水位下降,低于溶洞顶板时,岩溶洞隙中的地下水由承压水变为潜水的瞬间,岩溶管道形成真空状态,因而产生真空负压的腔体,对上覆盖层土体的底面产生真空嘬吸、空穴水击、掏蚀等破坏作用,促使土洞的形成,且负压使上覆盖层土体中所含的孔隙水增加了向下渗透的附加应力,加速了洞顶土体的破坏和土洞的形成和扩展。在土体自重应力及上部荷载的共同作用下,洞顶土层应力失去平衡而形成岩溶地面塌陷。

2.2.3 软化作用 岩土体中含水量随着大气降雨、地下水的升降而变化,使盖层土体长期受水浸泡,粘土矿物的水化作用导致粘聚力降低,改变了土层的力学性质,降低了粘土层的抗剪强度,造成粘性土塑性状态发生变化,致使溶洞顶板的力学平衡状态发生改变而引发岩溶地面塌陷。

2.2.4 重力(自重和荷载)效应大气降水达到一定量之后,雨水便会沿着土颗粒之间的缝隙向下渗透到土体内部,导致上覆土层的饱和容重发生一定的变化,当其变化幅度相对于干容重还大30~40%时,上覆土体的重量大于土体的内聚力与颗粒间摩擦力时即导致岩溶塌陷发生。其塌陷的范围与覆盖层的厚度成正比。

2.3 岩溶地面塌陷致塌模式

式中:为盖层土的重量;2为地面荷载重量;F为真空吸蚀力;为土的摩擦阻力;为土的内聚力。

2.3.2 软化—失托增荷—真空吸蚀致塌模式该岩溶塌陷致塌模式致塌模式为:软化—失托增荷—真空吸蚀致塌式。形成机制是:由于周边基础施工,造成周边地下水径流条件变化,造成土体软化,力学强度降低,土洞不断扩大。当土体位于地下水的浸泡中时,具有一定的浮力,当水位下降时,土体所受到的浮力减小,使上部土体的平衡稳定状态被打破,加大了土体的自重,加剧了土洞发展,当地下水位下降至隔水顶板以下,产生负压差,使水面和隔水层之间形成真空状态,溶洞产生真空吸蚀作用,加速了土体的破坏,从而导致地面塌陷。该岩溶塌陷的力学关系式为:

式中:为盖层土的重量;2为地面荷载重量;3失托附加荷载力;F为真空吸蚀力;为土的摩擦阻力;为土的内聚力。

3 结论

本文认为广西某地区岩溶地面塌陷灾害的主要诱发因素是暴雨、长期降雨和地下水位变动。研究区岩溶塌陷模式可归纳为潜蚀—吸蚀—重力致塌模式和软化—失托增荷—真空吸蚀致塌模式等两种模式。岩溶地面塌陷成灾机制是一个较为复杂的破坏过程,本文结果是通过数值模拟、力学建模以及总结归纳来获得,今后还需进行大量的岩溶地面塌陷模型试验来进一步研究该地区岩溶地面塌陷的成灾机制。

[1] 陈国亮.岩溶与塌陷[M].北京:中国铁道出版社,1994

[2] 袁道先.中国岩溶学[M].北京:地质出版社,1993

[3] 肖明贵.桂林市岩溶塌陷形成机制与危险性预测[D].长春:吉林大学,2005

[4] 郭强.遵义金塘谷地岩溶塌陷形成机理初步探讨[J].贵州地质,1989,6(2):163-171

[5] 田级生.柳江水源地岩溶塌陷的调查[J].工程勘察,1989(4):44-46

[6] 邓学成.岩溶区抽水引起地表塌陷问题的分析[J].江西水利科技,1996,22(4):248-253

[7] 朱寿增,周健红,陈学军.桂林市西城区岩溶塌陷形成条件及主要影响因素[J].桂林工学院学报,2000,20(2):100-105

[8] 王建秀,杨立中,何静.岩溶塌陷演化过程中的水-土-岩相互作用分析[J].西南交通大学学报,2001,36(3):314-317

[9] 王建秀,杨立中,刘丹,等.阻水盖层分布区岩溶塌陷的物质基础及成因研究[J].水文地质工程地质,2000(4):25-29

Study on the Mechanism Forming Karst Ground Collapse Disaster in a Region of Guangxi

LIAO Jian-lin

530033,

In this paper, the Karst ground collapse disaster in a certain area of Guangxi was taken as an object. Based on the internal and external factors affecting the Karst ground collapse in the study area, the formation process and mechanism of Karst ground collapse were analyzed. The collapse model and collapse mechanics model of Karst ground collapse were put forward. The results showed that rainstorm and groundwater level fluctuation induced into Karst ground collapse and the Karst collapse models were divided into the submerged erosion-erosion-gravity collapse model and the softening-loss-loading-vacuum erosion collapse model. The results can provide a guidance for the prediction and prevention of Karst ground collapse and groundwater exploitation in this area.

Guangxi; Karst; ground collapse; formation mechanism

P694

A

1000-2324(2018)06-0924-04

10.3969/j.issn.1000-2324.2018.06.004

2018-02-05

2018-04-16

廖剑霖(1968-),男,工程硕士,高级工程师,主要从事水文地质工程地质环境地质专业工作. E-mail:dzsdxmb@163.com