春秋时期“重义轻死”现象探析

——以春秋晋人为中心的考察

2018-12-28张海波

张海波

(湖南大学岳麓书院,长沙410000)

春秋时期,“重义”“轻死”现象在各国十分普遍。后世文献对此亦多有提及,如鲁国地区“其民好学,尚礼义,重廉耻”(《汉书·地理志》);吴越之民“好用剑,轻死易发”(《汉书·地理志》);“秦之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死”(《朱子·诗传》)等等,可见“尚武”“轻死”“重义”已成为春秋时代的标签,给后人留下了难以磨灭的印象。尤其值得称道的是,时人因“重义”而舍生忘死的“重义轻死”行为[1]关于春秋时人因“重义”而舍生忘死的行为,前辈学者的表述存在一定差异,如杨树达先生称之为“贵死义”.见氏著.春秋大义述.上海古籍出版社,2007.陈来先生则称之为“以‘争死’来实现道德承诺”.见氏著.古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想.三联书店,2009.390.为行文方便计,我们在文中将这种行为称作“重义轻死”行为.。时至今日,当重温这些“重义轻死”事迹时,也每每为之动容,春秋时人那种舍生取义的淳朴、率真之风,总能激起人们的强烈好奇:这种现象何以在春秋时代如此普遍呢?顾德融、朱顺龙两位先生合著的《春秋史》对此的解答是:“由于民间尚武之风盛行,也就产生了不少‘轻死’‘重义’的侠义之士。”[2]顾德融,朱顺龙.春秋史[M].上海人民出版社,2003.(P552)这个解释无疑为问题的解决提供了很好的思路,却仍有值得商榷之处,故笔者不揣谫陋,试对春秋时期“重义轻死”现象产生的原因作进一步解读,以就教于方家。

一、春秋时代的“轻死”“重义”及“重义轻死”现象

翻开《左传》《国语》等先秦典籍,春秋时人“轻死”“重义”的例子不胜枚举,正如顾、朱合著的《春秋史》所言,春秋时代有“尚武、轻死、重义”的社会风尚[2](P521)。下面就当时“轻死”“重义”现象的涵义及具体表现进行辨析。

(一)“轻死”现象

春秋时人的“轻死”首先表现在行为上,如[1](晋)杜预.春秋经传集解[M].上海人民出版社,1977.(P809、1023、1139):《左传》襄公三年(前570)记载:晋侯之弟扰乱军队行列,魏绛依军礼“戮其仆”却激怒了晋侯,魏绛欲伏剑自刎,被士鲂、张老劝止。又鲁襄公二十五年(前548),崔杼弑齐庄公,太史将其恶行记于史册,崔杼杀之,太史的两个弟弟因继续记录又相继被杀,南史氏听说此事,不顾生命危险“执简以往”。以上所举,皆春秋时人在行为上的“轻死”表现。当然,上述事例多为正面的,春秋时期负面的“轻死”行为亦为数不少,如鲁隐公十一年(前712),“公孙阏与颍考叔争车,颍考叔挟辀以走,子都拔棘以逐之,及大逵,弗及,子都怒。”[1](P56)又鲁僖公二十三年(前637),晋国国君重耳流亡在齐国之时安于现状、不思进取,夫人姜氏与子犯合谋将其灌醉后送离齐国,重耳酒醒后“以戈逐子犯”[1](P333)。还有鲁昭公元年(前541),郑国的子皙与子南争夺徐吾犯之妹,“(子皙)既而櫜甲以见子南,欲杀之而取其妻。子南知之,执戈逐之。及衝,击之以戈。”[1](P1189)上述以命相搏的私斗事例也能反映春秋贵族的“轻死”形象。

其次,“轻死”还表现在时人的言语上。从文献记载春秋时人的谈话来看,其中多有“不如死”“不敢爱死”等言论,兹略举数例如下[1](P501、670、1662):

(公孙敖)二子曰:“夫子以爱我闻,我以将杀子闻,不亦远于礼乎?远礼,不如死。”(文公十五年)

韩厥登,举爵曰:“臣之不敢爱死,为两君之在此堂也。”(成公三年)

(林楚)对曰:“不敢爱死,惧不免主。”(定公八年)

此外,劝他人赴死的情况亦能体现时人“轻死”,譬如[1](P226、426、10231)《左传》文公二年(前625):箕之役,先轸罢免了狼瞫车右之职,其友曰:“盍死之?”还有《左传》襄公二十五年(前548):崔杼弑齐庄公,晏子立于崔氏之门外,其人曰:“死乎?”由上述史料可知,春秋时人动辄称“死”“不如死”“不敢爱死”等词语几乎成了时人的“口头禅”,再结合前面“轻死”的各种行为则不难看出,“轻死”现象在当时是较为普遍的。

(二)“重义”及“重义轻死”现象

春秋时期,有关“礼”的重大变化当属礼仪与礼义之区分。《礼记》中的《曲礼》《坊记》等篇对“礼”进行了带有理论色彩的总结,有学者指出,《礼记》从理论角度把“礼”划分为本体之礼、意识之礼、物质之礼三种形态,然而“就礼对社会的引导作用而言,在理论上把礼分为三种精确的形态,反倒不如从时间角度把礼分成内在和外在两种形态来得更为有效。《礼记》在阐述礼的实际运用的原理原则的时候,绝大多数情况下都并未对礼的一、二形态进行严格的区分,只是对礼的绝对真理属性进行刻意论证的时候,才在理论上给礼的第一形态以特别的强调。”[3]勾承益.先秦礼学[M].巴蜀书社,2002.(P286-287)举例来说,《礼记·经解》云:“故朝觐之礼,所以明君臣之义也。聘问之礼,所以使诸侯相尊敬也。丧祭之礼,所以明臣子之恩也。乡饮酒之礼,所以明长幼之序也。昏姻之礼,所以明男女之别也。”[2](清)阮元校刻.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P1610)这段文字中所说的“礼”,“其内涵都属于第三形态(仪式形态),而通过这些第三形态所表达的君臣的“义”、诸侯间的“敬”、臣子的“恩”、长幼的“序”、男女的“别”,则属于礼的第二形态。”[3](P286)故此,所谓的礼之“第二形态”,即是《礼记·郊特牲》云:“礼之所尊,尊其义也”中的“义”,也就是“重义”之“义”。陈来先生认为:“礼与仪的分别,用传统语言来说,就是‘礼义’与‘礼仪’的分别。礼仪是礼制的章节度数、车旗仪典,而礼义则是指上下之纪、伦常之则,是君臣上下、夫妇内外、父子兄弟、甥舅姻亲之道所构成的伦理关系原则。”[1]陈来.古代思想文化的世界[M].三联书店,2009.(P239)钱穆先生也认为,所谓的仁、直、忠、恕、信等“皆指人类之内心而言,又皆指人类内心之情感而言。”[2]钱穆.四书释义[M].九州出版社,2010.(P75)可见,礼包括礼仪和礼义两方面内容,礼仪不过是“礼”之载体、“礼”之形式,而属于礼义范畴的仁、直、忠、恕、信等道德情感才是“礼”之精神、“礼”之实质。

据文献记载,礼仪与礼义之别是在春秋晚期提出的。《左传》昭公五年(前537)记载:鲁昭公聘问晋国,从郊外慰劳到赠送财货没有失礼之处,晋侯便认为昭公精于礼,晋大夫女叔齐反驳道:“是仪也,不可谓礼。礼所以守其国,行其政令,无失其民者也。今政令在家,不能取也。……为国君,难将及身,不恤其所。礼之本末,将于此乎在,而屑屑焉习仪以亟。言善于礼,不亦远乎?”[3](晋)杜预.春秋经传集解[M].上海人民出版社,1977.(P263-1264)鲁昭公二十五年(前517),郑国的子大叔在回答赵简子问“周旋揖让之礼”时,也发表了类似言论,他认为赵简子所言“是仪也,不可谓礼。”[3](P1516)由此可见,至少在春秋晚期,礼仪与礼义之别就已为时人所阐明。然而从时人对礼义的论述来看,至少在春秋时代,礼义德目即已趋于完善,如:《国语·周语下》周单襄公论敬、忠、信、仁、义、智、勇、教、孝、惠、让;《国语·晋语七》晋张老论智、仁、勇、学;《左传》成公九年(前582)晋范文子论仁、信、忠、敏等等,不一而足。可以说,基本涵盖了春秋时代的主要德目,无怪乎钱穆先生在《论春秋时代人之道德精神》中指出:“春秋时代,中国社会上之道德观念与夫道德精神,已极普遍存在,并极洋溢活跃,有其生命充沛之显现。”[4]钱穆.钱宾四先生全集[M].联经出版公司,1998(P273)如果说春秋贵族对上述德目的论述仅是言语及观念上的“重义”,那么他们用生命遵守和捍卫某种道德观念(即“重义轻死”现象)则堪称行为上的重义,这也是“重义”的极端表现。这种现象在春秋各国皆有发生,而晋国尤多,如《左传》僖公三十三年(前627):先轸曾失礼于晋侯,在晋与狄的战役中,先轸“免胄入狄师”以自讨对国君不敬之罪,最后战死[3](P411)。又据《左传》宣公二年(前607)记载,晋国刺客鉏麑奉国君之命刺杀赵宣子,当见到宣子勤勉政事时,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠。弃君之命,不信。有一于此,不如死也。”[3](P540)最后触槐而死。上述两个“重义轻死”事例中,先轸为“敬”而死,鉏麑为“忠”“信”而亡,可见时人所重之“义”实为“敬”“忠”“信”等属于礼义范畴的道德观念。钱穆先生在论述春秋时人的道德精神时“专举有关于死生之际者为例”,所举的18个例子与我们所谓的“重义轻死”现象恰好吻合[5]钱穆先生列举的 18 个例子有:1.卫急子、寿子;2.楚鬻拳;3.晋太子申生;4.晋荀息;5.晋狐突;6.晋先轸;7.晋狼瞫;8.邾文公;9.晋鉏麑;10.晋解扬;11.齐太史兄弟;12.宋伯姬;13.楚伍尚;14.晋董安于;15.晋张柳朔;16.楚昭王;17.卫子路;18.晋杵臼、程婴。参见钱穆.中国学术思想史论丛(一).钱宾四先生全集.273-308.,其中关于晋人的就有10例之多。有关“重义轻死”现象多出于晋的原因,将在后文详细论述。

二、“轻死”源于尚武之风

顾颉刚先生认为:“吾国古代之士,皆武士也。士为低级之贵族,居于国中,有统驭平民之权利,亦有执干戈以卫社稷之义务,故谓之‘国士’以示其地位之高……文武人才初未尝界而为二也。”[1]顾颉刚.武士与文士之蜕化[A].史林杂识初编[C].中华书局,1963.(P85)童书业先生亦云:“春秋以上,贵族官僚文武不分职,此以古代实行武士教育,凡士以上之贵族,几无有不能射、御者……终春秋之世,未见贵族不能武事者,亦未见文武确实分职之痕迹。”[2]童书业.春秋左传研究[M].中华书局,2006.(P330-331)以上所论甚确,西周、春秋时期文、武不分职,当时上至天子诸侯,下至士一级贵族几乎个个都是能射、善御的武士。如周武王伐纣征战于牧野,周昭王南征荆楚而不复,周桓王在繻葛之战中箭受伤等等,都是天子亲征的范例。诸侯中晋国的文公、襄公、厉公、悼公皆骁勇之主,楚国文王、武王皆死于征战途中,吴、越君主多好勇尚武,最后北上争霸中原,至于卿大夫能征善战的例子在文献中更是不可胜举。

不宁惟是,春秋时人在外貌上也多以孔武有力为美。《诗经·齐风·猗嗟》云:“猗嗟昌兮,颀而长兮。抑若扬兮,美目扬兮。巧趋跄兮,射则臧兮。”[3]程俊英,蒋见元.诗经注析[M].中华书局,1991.(P285)“这是齐国人称赞鲁国的美男子庄公的。他说:啊!好个美男子啊!他长得这样长,眼睛这样灵动,走起路来这样活泼,而有礼貌,这样的会射箭!可见那时的男子是以高大多力为美的。”[4]童书业.童书业史籍考证论集[M].中华书局,2008.(P334)《诗经·齐风·卢令》又云:“卢重环,其人美且鬈。卢重鋂,其人美且偲[3](P279)。这是说一位美男子头发和胡子长得如何的长而且多,可见时人以多须发的粗犷外貌为美。《左传》昭公元年(前541)记载:郑国徐吾犯之妹在择婿时,更倾心于身着戎装、善于射御的子南,而不是“盛饰入,布币而出”的美男子子皙。春秋时期的尚武之风由此可见一斑。

这种贵族间至上而下尚武之风的产生是有缘由的,张荫麟先生对此曾做过精辟的分析:“周室的分封本来是一种武装殖民的事业。所有周朝新建的国家大都是以少数外来的贵族(包括国君、公子、公孙、卿大夫及其子孙)立在多数土著的被征服者之上。这些贵族的领主地位要靠坚强的武力来维持。而直至春秋时代,所有诸夏的国家若不是与戎狄蛮夷杂错而居,便是与这些外族相当的接近,致时有受其侵袭的危险。再者至迟入东周以后,国际间的武装冲突和侵略战争成了旦暮可遇的事。因为这三种原因,军事成了任何国家的政治中心,也成了贵族生活的中心。”[5]张荫麟.中国史纲[M].上海古籍出版社,2004.(P43)所谓“国之大事,在祀与戎”,军事的重要性显而易见。《左传》庄公十年(前684)鲁国曹刿尝云:“夫战,勇气也。”[6](晋)杜预.春秋经传集解[M].上海人民出版社,1977.(P151)可见对于武士来讲,“勇”在战场上的重要性,文献中有不少对“勇”的表述:

知死不辟,勇也。(《左传》昭公二十年)

仁不怨君,智不重困,勇不逃死。(《国语·晋语二》)

人所以立,信、知、勇也。信不叛君,知不害民,勇不作乱。(《左传》成公十七年)

周仁之谓信,率义之谓勇。(《左传》哀公十六年)

轻死以行礼谓之勇……(《晏子春秋·内篇谏上·庄公矜勇力不顾行义晏子谏》)

以上材料是对“勇”的不同表述,我们虽无法断定上述关于“勇”的认识产生的确切时间,却能根据其内容勾勒出“勇”之内涵发展的大致线索。前两则史料将“勇”定义为“知死不辟”“不逃死”,这是对战场上武士的基本要求,应是对“勇”较为原始的一种认识。这种“不畏死”之“勇”在战场上确实意义非凡,如《左传》定公十四年(前496)载:吴越檇李之役,越王勾践用死士自刭于阵前的方式震慑吴师,最后取胜[6](P1697)。然而,贵族若仅仅具有“不畏死”之“勇”,那么他们可能会在战场上勇敢杀敌,也可能会在国内私斗搏命,甚至犯上作乱。所以后来人们逐渐认识到,“勇”作为贵族的一种品质,仅仅“知死不辟”“不逃死”是远远不够的,于是便出现了“勇不作乱”“率义之谓勇”“轻死以行礼谓之勇”等对“勇”的进一步界定,“勇”于是发展成为一种德行——勇德,这与春秋时期“礼义”的发展是密不可分的。而文献中“期死,非勇也”(《左传》哀公十六年)、“死而不义,非勇也”(《左传》文公二年)、“违强陵弱,非勇也”(《左传》定公四年)等言论,则说明了时人对什么是“勇”、什么不是“勇”已然有了较为理性的判断,“勇”作为一种道德品质逐渐深入人心,成为春秋时期贵族之间的共识。“勇”发展成为德行后,“知死不辟”“不逃死”作为春秋贵族的行事风格依然如故,前面所列时人“轻死”的种种表现即为明证。但违背礼义的亡命之“勇”在道德层面上被明确禁止,可以说,勇德将贵族这种“不畏死”之“勇”引向了践行礼义道德的积极方面,也对“重义轻死”行为的产生起到了一定的促进作用。

基于以上分析可知,由于西周以来尚武之风盛行,“勇”便成了武士的基本素质,而“知死不辟”“不逃死”作为“勇”的重要特征成为贵族普遍的行事风格,进而导致“轻死”现象产生。可见顾、朱两位先生“由于民间尚武之风盛行,也就产生了不少‘轻死’‘重义’的侠义之士”的观点是有一定合理成分的。孟文镛先生以春秋时期越国为视角,也得出了越人“轻死”是由于“民间尚武之风盛行”的结论[1]孟文镛.越国史稿[M].中国社会科学出版社,2010.(P596),亦可为之佐证。然顾、朱将“重义”现象的产生也笼统地归因于“尚武之风盛行”的说法,笔者不敢苟同,具体原因论述如下。

三、“重义”缘于礼义之教

春秋是以血缘关系为基础的宗法社会,张荫麟先生对春秋时期家族族长有过如下描述:“他出征的时候领着同族出征,他作乱的时候领着整族作乱,他和另一个大夫作对就是两族作对,他出走的时候,或者领着整族出走,他失败的时候,或者累得整族被灭。”[2]张荫麟.中国史纲[M].上海古籍出版社,2004.(P58)春秋列国正是由许许多多这样的家族组成,贵族个人行为实系宗族之兴衰存亡,由个人私怨引发的宗族之间的矛盾,甚至还可能演变为国家的内乱。于是,以道德教育强化对贵族行为的约束就显得极为重要。而在春秋时期,随着礼义与礼仪的分别越来越明朗,各诸侯国多重视贵族的礼义教育,贵族凡事多能以仁、义、忠、信等道德规范为鉴戒,此即春秋贵族普遍“重义”的原因所在。鉴于晋人“重义轻死”现象最为突出,下面就以晋国为例加以阐述。

(一)晋国礼教之盛况

《汉书·地理志》将晋地风俗描述为“其民有先王遗教,君子深思,小人俭陋。”[3](汉)班固.汉书[M].中华书局,1962.(P1649)这是汉代人对晋国故地的大致印象,却也颇能与春秋时代晋国实际情况相契合。春秋时期的晋国在列国中尤以重礼教著称,特别是在礼义方面,而当时记载礼义德目的典籍当首推志书,如:

“礼志”有之曰:“将有请于人,必先有入焉。欲人之爱己也,必先爱人。欲人之从己也,必先从人。”无德于人而求用于人,罪也。(《国语·晋语四》)

“志”曰:“能敬无灾”。又曰:“敬逆来者,天所福也。”(《左传》昭公三年)

古也有“志”,“克己复礼,仁也。”(《左传》昭公十二年)

“前志”有之曰:“圣达节、次守节、下失节。”(《左传》成公十五年)

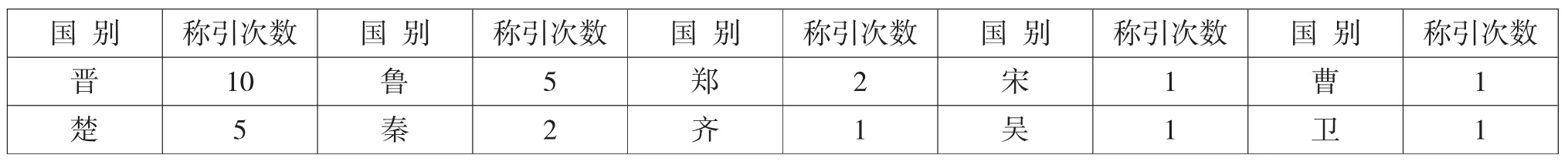

志书是先秦时期的重要典籍,大概亡佚于“秦火”,目前仅存20余则佚文,为《左传》《国语》等传世文献征引。以上所列志书佚文皆与爱、敬、仁、忠、圣等德目有关,属于礼义范畴。春秋时期志书获得大发展[1]张海波.先秦志书源流考辨[J].中国典籍与文化,2015,(4).,各国贵族在谈话时对志书多有称引(见表1),楚国申叔时曾提出将志书作为教育楚太子的功课之一,并指出其教育目的:“教之故志,使知废兴者而戒惧焉。”[2]王树民,沈长云.国语集解[M].中华书局,2002.(P485-486)文献中虽未明确记载晋国以志书教育贵族,但从表1晋人称引志书的数量遥遥领先于他国来看(在各国称引的29次中,晋国人共称引10次,占总数的34.5%),晋国对志书教育应是颇为重视的。据《国语·晋语六》知武子曰:“……夫成子导‘前志’以佐先君……”[2](P388),“成子”就是晋文公“五贤士”之一的赵衰,《国语·晋语四》记载:晋文公“师事赵衰”[2](P329),又《国语·晋语四》提到赵衰曾以“礼志”劝说晋文公娶秦国的怀嬴,可见他应是以亦师亦臣的身份对文公进行志书教育的。此外,叔向(《国语·周语下》)、士茁(《国语·晋语九》)、狼瞫(《左传》文公二年)、臾骈(《左传》文公六年)、士会(《左传》宣公十二年)、中行献子(《左传》襄公十四)等晋国贵族皆称引过志书,其中叔向曾担任晋太子彪的师傅,想必他在教导太子时也会对志书有所援引、讲解。以上种种迹象表明,晋国贵族多受过良好的志书教育,他们应是谙熟于志书中记载的礼义之教的。

表1 春秋时期各国称引志书情况统计表

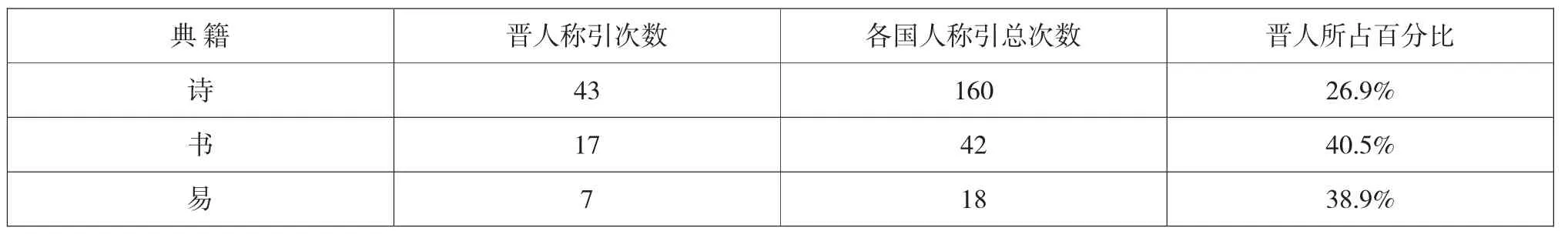

除志书外,诗、书等典籍在春秋时期亦广为流传,成为各国教育贵族的首选教材。从传世文献中时人对诗、书的大量称引来看,春秋贵族在诗、书方面受过良好教育,他们多在宴飨、朝聘时赋诗言志,从形式上看,是出于礼仪的需要;从内容来讲,他们赋诗并非用其本义,而是寄托了所要表达的思想感情,故多采用“断章取义”的方式,其中就包含有不少表达仁、义、忠、信等道德情感的情况,《左传》隐公三年(前720):“《风》有《采繁》《采苹》,《雅》有《行苇》《泂酌》,昭忠信也”即为显证[3](晋)杜预.春秋经传集解[M].上海人民出版社,1977.(P19)。不惟诗,春秋、书、易等典籍也往往用以表达“礼”,彭林先生认为:“礼与春秋、诗、书、易等经典关系非常紧密,例如‘诗’,自古就有以‘礼’说‘诗’的传统,看《左传》记载的贵族赋诗,几乎都是借诗表达礼。‘易’内论礼的文字也非常之多。‘春秋’表面上是鲁国历史的大事记,但是,哪些事该记载,哪些事不该记载,该记载的事件如何表述,都是围绕着礼的原则。一部《左传》,评论事实使用得很多的判词是‘礼也’或者‘非礼也’。可见六经是一个自洽的文化体系,不妨看作是从不同的角度来展现礼,礼是核心。”[4]彭林.三礼研究入门[M].复旦大学出版社,2012.(P125)彭先生眼光可谓独到,据《左传》昭公二年记载,晋国韩宣子访问鲁国时观书于太史氏,只见了《易》《象》与鲁《春秋》就赞叹道:“周礼尽在鲁矣。”[3](P1208)此事可为彭说提供佐证。可见春秋贵族对诗、书、易等典籍的称引也能从侧面反映各国的礼教水平,为直观起见请参看下面的表格:

表2 春秋时期晋人称引诗、书、易情况统计表

此表虽是以《左传》为基础的一个不完全统计,却足以收到管窥之效。由表2可知,晋人称引诗、书、易的数量占各国总量的百分比是相当高的,其中引诗占26.9%,引易占38.9%,而引书竟高达40.5%,一方面足见晋国人所受教育水平之高,另一方面也能为晋国礼教之盛提供注脚。《左传》成公十八年(前573)在分析晋悼公“复霸”的原因时有过如下表述[1](晋)杜预.春秋经传集解[M].上海人民出版社,1977.(P786):

二月乙酉朔,晋悼公即位于朝。……使魏相、士鲂、魏颉、赵武为卿,荀家、荀会、栾黡、韩无忌为公族大夫,使训卿之子弟共俭孝弟。使士渥浊为大傅,使修范武子之法。右行辛为司空,使修士蒍之法。弁纠御戎,校正属焉,使训诸御知义。荀宾为右,司士属焉,使训勇力之士时使。……凡六官之长,皆民誉也。举不失职,官不易方,爵不逾德,师不陵正,旅不逼师,民无谤言,所以复霸也。

由此可见,在春秋时代,重视礼教,尤其是礼义之教对于一国之兴衰成败可谓意义重大。正如专家指出的,“春秋时期,礼对于各诸侯国君而言,是其治国的基本手段,也是霸主之所以称霸的重要条件。”[2]晁福林.春秋战国的社会变迁[M].商务印书馆,2011.(P826)

(二)晋人以礼义为鉴举隅

正因为春秋时期晋国礼教高度发达,故文献中有关春秋时期以道德为鉴戒的事例中,当属晋人最多,兹略举两例:

如《左传》文公六年(前621),臾骈奉赵宣子之命将贾季的族众护送至狄,因贾季此前侮辱过臾骈,臾骈的族人欲尽杀贾氏族人作为报复,臾骈认为:“不可。吾闻‘前志’有之曰:‘敌惠敌怨,不在后嗣,忠之道也。’夫子礼于贾季,我以其宠报私怨,无乃不可乎?介人之宠,非勇也;损怨益仇,非知也;以私害公,非忠也。释此三者,何以事夫子?”[1](P451)于是圆满地完成了护送任务。可见臾骈是以勇、知、忠为鉴对自己进行约束的。

又据《国语·晋语二》记载,当晋太子申生被骊姬陷害将要大祸临头时,有人劝他逃走,申生则认为:“不可。……吾闻之:‘仁不怨君,智不重困,勇不逃死。’若罪不释,去而必重。去而罪重,不智。逃死而怨君,不仁。有罪不死,无勇。去而厚怨,恶不可重,死不可避,吾将伏以俟命。”[3]王树民,沈长云.国语集解[M].中华书局,2002.(P280)申生坦然地选择留下最终自缢而死。正如学者指出的:“从申生的态度看,仁、智、勇不仅是他心所向往的超乎基本道德界限的美德,这些德目的否定形式,不仁、不智、不勇,就是不道德,至少对他自己有很强的约束力。在古代社会文化中,贵族把道德荣誉看得很重要,申生是一个例子。”[4]陈来.古代思想文化的世界[M].三联书店,2009.(P326)

以上两个例子皆为贵族以礼义为鉴自诫的情况,而当时以礼义为鉴告诫他人的例子也是相当多的,限于篇幅恕不一一列举。陈来先生将中国古代德性论之全体区分为如下四种类型[4](P366):

性情之德:齐、圣、广、渊、宽、肃、明、允

道德之德:仁、义、勇、让、固、信、礼

伦理之德:孝、慈、悌、敬、爱、友、忠

理智之德:智、咨、询、度、诹、谋

这些道德观念犹如一张疏密有致的“道德之网”,以性情之德、道德之德、伦理之德、理智之德四端约束着贵族生活的方方面面,而春秋时期的礼教正是将上述道德观念灌输给贵族的有力手段。它虽然未必能对国家实力的消长起到决定作用,然其对国家的内部稳定及对外战争的积极意义则是显而易见的:一方面礼教程度越高,贵族便越会以礼为鉴,从而减少内乱发生,有利于国内政局稳定;另一方面,在对外战争中,深受礼义教化的贵族往往能以大局为重,有利于宗族间团结协作、一致对外,甚至可以为国战死沙场。纵观春秋时代,与晋国匹敌的楚国多有“晋未可与争”的言论,如:《左传》襄公九年(前564),楚子囊曰:“不可,当今吾不能与晋争。……君明、臣忠,上让、下竞。当是时也,晋不可敌,事之而后可。君其图之。”又如《左传》成公三年(前588),楚归还晋国战俘知罃前夕,楚共王问知罃如何报答他,知罃于是讲了有关礼义的一番言论,共王感叹:“晋未可与争。”于是备重礼送他回国。还有《左传》襄公二十七年(前546),(楚)子木又语王曰:“宜晋之伯也!有叔向以佐其卿,楚无以当之,不可与争。”等等。正是由于忌惮晋国礼教发达、晋人知礼重义的缘故。

四、结语

综上可知,欲知春秋时期“重义轻死”现象产生的原因,须结合当时的时代风尚及贵族教育进行综合考量。“轻死”源于西周以来的尚武之风,当时对贵族实行武士教育,起初,在战场上“知死不辟”“不逃死”即被认为是“勇”的表现,后来这种原始的“勇”被赋予道德内涵而演变为一种德行——勇德,它将“不畏死”之“勇”引向了践行礼义道德的积极方面。春秋各国普遍重视礼义教育,仁、义、忠、信等属于礼义范畴的道德观念深入人心,贵族多能引以为诫,这就是时人“重义”的原因所在。而以勇德遵守和捍卫某种道德观念而舍生忘死的行为——“重义轻死”现象则是“重义”的极端表现。晋国礼义之教发达是“重义轻死”现象多出于晋的根本原因。后来孔子的“杀身以成仁”(《论语·卫灵公》),孟子的“舍生取义”(《孟子·告子上》)正是对“重义轻死”精神的传承,此后一直作为中国古代社会极力宣传的道德典范。钱穆先生指出:“春秋二百四十二年,一方面是一个极混乱紧张的时期;但另一方面,则古代的贵族文化,实到春秋而发展到它的最高点。……当时的国际间,虽则不断以兵戎相见,而大体上一般趋势,则均重和平,守信义。”[1]钱穆.国史大纲[M].商务印书馆,1996.(P68、71)纵观春秋时代的政治、经济、文化等各方面皆有所发展,这在王权式微、诸侯力政的动荡时代殊为难得,礼义之教与有力焉。