循经针灸联合推拿手法对小儿痉挛型脑瘫肌张力和运动发育的影响*

2018-12-28李赵荣张慧珍李清吴浪龙

李赵荣 张慧珍 李清 吴浪龙

脑瘫,全名为脑性瘫痪,是指患儿在围生期由于非进行性脑损伤或是发育缺陷而导致的活动受限症候群,以运动障碍和出现异常姿势为主要表现[1],致残率极高,临床上可分为痉挛型、共济失调型、肌张力低下型、强直型等7种类型,其中又以痉挛型占多数[2]。西医治法主要以康复为主,或使用促进神经元药物及肉毒素[3],但婴幼儿身体发育不完善,此类治疗可能会加重患儿身体负担,带来不良影响。因此笔者决定参考中国医学中的经络学说,通过循经针灸推拿手段改善患儿病情,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月-2018年1月来本院儿科治疗并已确诊为痉挛型脑瘫的患儿80例作为研究对象,纳入标准:均符合中西医对于痉挛型脑瘫的诊断标准;患儿家属均知晓本次研究并签署知情同意书;均无精神问题,可以配合治疗;经Asworth肌张力分级均为1~4级。排除标准:患有传染性皮肤病及血液病;具有严重的器官衰弱。按照随机数字表法将其分为对照组与观察组,各40例。本研究已经医院伦理学委员会审核批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 该组给予传统西医康复治疗,主要为Bobath手法,具体分为:控制关键点、反射性抑制、调正反应、平衡反应、感觉刺激5个部分[4]。由专业康复医师进行,实施治疗5次/周,40次为一疗程,坚持3个疗程。

1.2.2 观察组 该组给予循经针灸与推拿手法治疗。(1)循经针灸多循经络走向取穴,给予患儿皮肤消毒,进针得气后使用平补平泻手法,以下为选穴方法。头部:主要在顶颞前斜线(前神聪至悬厘连线)行头皮针,加上百会穴、风府穴。若有智力障碍可配四神聪、有平衡障碍可在枕下旁线(脑户穴外侧1.17寸)行头皮针,有感觉障碍可配顶颞后斜线(百会至曲鬓连线),有流涎可加地仓。四肢:四肢多选阳明经穴,上肢主要为合谷、手三里、曲池、肩髃、后溪。下肢主要为丰隆、足三里、条口、承山、阳陵泉、环跳、绝骨、三阴交。根据每例患儿的病情不同可辨证取穴,如有踝跖屈可配伍太冲、解溪、昆仑等。躯干:以脾经、膀胱经及督脉为主,主选中脘、建里、天枢、关元、大椎、身柱、筋缩、膏肓。针具采用规格为0.30×40 mm的华佗牌一次性消毒针。施针6次/周,坚持治疗6个月。(2)循经推拿以捏脊和松解痉挛肌肉群为主要手段,在颈部松解自枕骨粗隆至锁骨内侧的胸锁乳突肌,上肢可沿大肠经做推、揉、拨法,下肢则选用胃经和膀胱经,可在几个重点穴位进行点按。配合针灸进行,2次/d,连续治疗6个月。

1.3 观察指标与判定标准 观察比较两组治疗前后的肌张力情况、痉挛指数、粗大运动评分及临床疗效。(1)肌张力分级采用改良版Asworth量表,分为0~4级,级别越低表明肌张力水平越趋于正常[5]。(2)痉挛指数评分采用CSI临床痉挛量表,共有腱反射、肌张力、阵挛3个部分,总分16分,分数越低说明痉挛程度越低[6]。(3)粗大运动评分采用GMFM-88量表,共88个项目,总分为264分,分数越高证明患儿独立完成动作能力越强[7]。(4)通过对患者以上3个指标的评测判断临床治疗效果,疗效判定:显效为肌张力恢复0级,运动发育达到正常儿童水平;有效为肌张力减轻1级以上,运动发育有所改善;无效为肌张力与运动发育水平均无改善。总有效=显效+有效。

1.4 统计学处理 采用SPSS 16.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x-±s)表示,组间比较采用t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 对照组男25例,女15例;年龄1~7周岁,平均(4.56±1.37)岁;平均出生体重(2.17±1.08)kg。观察组男23例,女17例;年龄1~7周岁,平均(4.47±1.51)岁;平均出生体重(2.21±0.99)kg。两组患儿的性别、年龄、出生体重等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 两组治疗前后的肌张力情况比较 治疗前两组肌张力分级情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组肌张力分级情况与治疗前比较均明显改善,且观察组肌张力0、1级情况均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗前后的肌张力情况比较 例

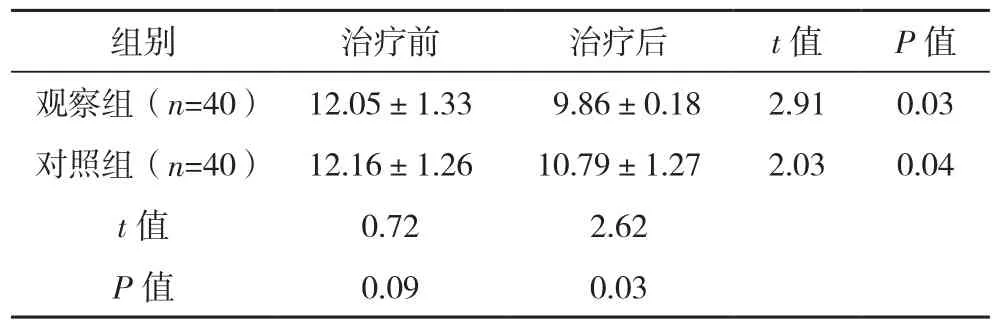

2.3 两组治疗前后的痉挛指数评分比较 治疗前两组痉挛指数评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组痉挛指数评分与治疗前比较均明显降低,且观察组明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组治疗前后的痉挛指数评分比较[分,(x-±s)]

2.4 两组治疗前后的粗大运动评分比较 治疗前两组粗大运动评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组痉挛指数评分与治疗前比较均明显升高,且观察组明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

表3 两组治疗前后的粗大运动评分比较[分,(x-±s)]

2.5 两组临床疗效比较 治疗后观察组的总有效率为95.0%明显高于对照组的62.5%,差异有统计学意义( χ2=12.64,P=0.02),见表4。

表4 两组临床疗效比较 例(%)

3 讨论

脑瘫多由患儿在围生期脑部受损导致,运动障碍与姿势异常为主要临床表现,常伴有智力言语障碍、生长发育迟缓和情绪行为失常[8]。据调查研究表明,早产儿中罹患脑瘫的概率约为足月儿的2倍,原因可能在于早产儿组织发育不成熟,脑穿支动脉供血不足以维持脑部日常需求而导致脑部损伤[9]。痉挛型脑瘫占了脑瘫患儿的大多数,脑损伤而导致其支配的肌肉异常紧张,影响肌肉特定的运动功能[10]。婴幼儿时期是人类生长发育高峰期,组织关节还未发育完善,痉挛型脑瘫患儿长期处于肌肉异常痉挛状态,久而久之会使关节变形导致X形腿、踝跖屈[11],严重影响外观和运动能力,同时也加大了家庭负担。康复医学中主要采用Bobath与Vojta法[12],但由于婴幼儿理解能力不足,无法完全配合,因此难以达到预期效果。在康复评定中常用Asworth与痉挛指数作为肌张力高度的判断指标,而痉挛性脑瘫患儿在肌张力过高的情况下运动发育水平远远低于正常儿童,而粗大运动评分可以清楚地表现患儿的运动水平。本研究结果显示,治疗后观察组的总有效率为95.0%明显高于对照组的62.5%,差异有统计学意义(χ2=12.64,P=0.02),证明了循经针灸对于治疗痉挛性脑瘫的疗效要远高于保守康复。

脑性瘫痪在中医内科中并没有相对应的病名,但根据症状可以归入“五硬”与“五迟”的范畴。“五硬”指的是头颈、胸膈、手、足、心腹五处痉挛僵硬[13],而“五迟”则是发迟、行迟、立迟、语迟、齿迟。病因多由于先天禀赋不足,肝肾亏虚筋脉缺少精血濡养,肝风内动而导致痉挛;或因脾胃虚弱无以运化水谷精微,素体虚衰难以抵挡邪气;或因心气不足,心主神主血,心气虚无以推动血之运行,使筋脉闭阻失养而拘挛,心肾不足则有痴呆愚笨[14]。此病按照中医辨证可分为肝强脾弱、瘀阻脑络、风痰阻络、肝肾阴虚[15]。在中医学理论中,经络为人体气血运行的通路,有“经络所过,治之所及”一说,循经疗法便基于此理论。头为诸阳之会,治疗脑部疾病多在头面取穴,顶颞前线为头针学说里的“运动区”[16],在此处行针对治疗运动障碍效果极佳,《行针指要歌》中有“或针风,先向风府百会中”[17],风府、风池、百会三穴合用善治各类风症,外加合谷与太冲“开四关”以通经解痉。脑瘫患儿素体不足气血不畅,而在《素问·痿论》中说:“治痿独取阳明。”足阳明胃经为多气多血之经脉,太阳膀胱经在背部调理诸脏腑,配合主筋的少阳胆经与被称为“阳脉之海”的督脉,通过针灸与推拿手法刺激这些阳经可有通络活血、平衡阴阳、舒畅气机之功效[18]。在现代研究中针刺脑部损伤对应的头皮区域,可加快血流循环速度,加快神经元更替,促进神经递质的释放激活休眠脑细胞,代偿性的弥补脑损伤[19]。而推拿则可以缓解肌肉紧张、促进组织修复[20]。

综上所述,循经针灸联合推拿手法对改善痉挛型脑瘫患儿的肌张力,治疗运动发育障碍有着较强的疗效,值得在临床上实施推广。