骨科病房指导患者不同踝泵运动频率强度的护理实践研究

2018-12-26刘建丽张瑞英陈玉屏

刘建丽 张瑞英 陈玉屏

广东省人民医院,广东广州 510260

在骨科病房中通过有效的治疗虽然可保证患者各功能正常分恢复,但是功能锻炼也占有重要地位,在治疗后科学合理的功能锻炼不仅加速了患者的康复,更是促进了肢体的恢复[1-3]。在功能锻炼中最有效也是最简单的方法是踝泵运动,对踝关节进行过屈、过身的运动,不仅加速了血液的回流。利于病情的恢复,更是预防了术后深静脉血栓形成[4-6]。踝泵运动具有简单、安全、效果好等优势,得到了患者的认可。为了寻找规范、合理的踝泵运动护理操作方法,在骨科病房对下肢骨折患者指导不同踝泵运动频率强度的护理实践,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1~8月期间我院收治下肢骨折患者共计60例,均为单部位骨折,包括股骨颈骨折、粗隆间骨折和股骨干骨折。将纳入的60例患者,随机分为实验组和对照组,实验组患者30例,男12例,女18例;年龄35~45岁2例,46~75岁17例,76~85岁11例。对照组患者30例,男11例,女19例;年龄 35~ 45岁 2例,46~ 75岁 18例,76~85岁10例。两组患者在年龄、性别、病情、文化程度等一般资料比较差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。

1.2 训练方法

两组患者均接受责任护士的宣教,宣教的内容有运动的方法、运动量、运动时间等,同时向患者发放相关运动手册,提高患者的依从性,在实施踝泵运动时患者应采取平卧位。对照组:最大极限背伸蹠曲5秒20组/次,1天10次。实验组:最大极限背伸蹠曲5~8秒25组×3tid。两组患者做一组运动都是主动地屈伸踝关节,即缓慢、用力、最大限度的绷脚尖,勾脚尖,只是在极限处保持时间不同,对照组保持5秒,试验组保持5~8秒。另对照组每一小时需做1次,1天10次,而实验组3tid则是选择每天的三餐后进行。

1.3 观察指标:

(1)根据患者是否每日坚持功能锻炼进行评定:在实施踝泵运动的第3天和第7天时对两组治疗依从性进行对比。依从性评定:对依从性进行判定按照功能锻炼情况进行评判。综合评价依从性以累计单次依从性评价分值与总分值(次数×5分)的百分率比值确定,依从性差:<80%;良好:>80%。单次标准分分值:5分:功能锻炼自觉性与主动性高,遵从医嘱完成锻炼,属于完全依从;3分:功能锻炼自觉性与主动性一般,督促下完成锻炼,属于部分依从;0分:功能锻炼存在抵触或拒绝实行,属于不依从。(2)对比两组患者肿胀治疗总有效率与两组患者肢体肿胀程度。根据肢体肿胀程度评定[7-9](参照线性视觉模拟评分标尺):Ⅰ°(1~4分):与正常皮肤比较有肿胀,但是没有皮纹;Ⅱ°(5~7分):肿胀显著,皮纹彻底消失,且没有水疱;Ⅲ°(8~10分):肿胀显著,且皮肤硬紧,虽然有水疱但是没有骨筋膜室综合征。判断标准:根据《中药新药临床研究指导原则》中肿胀消除程度及天数为指标作为本次研究的判定标准。显效:治疗前后肢体相差值低于0.2cm,3天之内消肿;有效:治疗前后肢体相差值在0.4~0.8cm,在3~6天间消肿;无效:治疗前后肢体相差值高于0.9cm,6天以上消肿[10-12]。(3)对比两组患者舒适度。1分代表无不舒服,为舒适;2~4分代表无不舒服或稍有不舒适,不影响,为轻度不舒适;5~7分代表中度不舒适,但可以忍受;8~9分代表重度不舒适,难以忍受;10分代表极度不舒适,不能忍受,抵触。(4)对比两组患者肌力疲劳度。无疲劳感:无肌肉酸痛,充满能量积极完成踝泵运动,1分;轻度疲劳:有肌肉酸痛感可耐受,能完成踝泵运动,睡眠不受影响,2~4分;中度疲劳:肌肉酸痛感强,主观上勉强完成踝泵运动,睡眠受影响,5~7分;重度疲劳:肌肉酸痛明显,力不从心,主观上不想完成踝泵运动,严重影响睡眠,8~9分;极度疲劳:肌肉酸痛中,对踝泵运动抵触,严重影响睡眠,10分。得分4分(含)以下(即无疲劳感和轻度疲劳)的为“可接受疲劳度”。可接受疲劳度=(无疲劳感例数+轻度疲劳例数)/总例数×100%。(5)对比两组患者DVT发生率。两组患者均由责任护士每天测量双下肢周径,观察双下肢。水肿、颜色变化、皮温、足背动脉双侧对比情况,详细记录每日变化情况,以便及时发现血栓的可能。另外通过彩色多普勒诊断是不是发生DVT。

1.4 统计学分析

所得数据均经SPSS21.0版本统计学软件实施,本研究数据单位以计数资料与计量资料表示,组间数据进行对比时采取t检验与χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

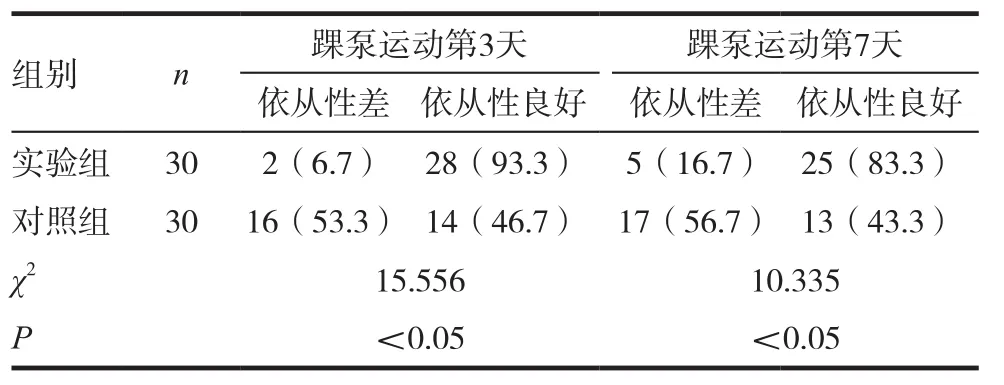

2.1 两组患者依从性情况比较

在踝泵运动第3天与踝泵运动第7天时实验组患者依从性良好发生率均高于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者依从性情况比较[n(%)]

2.2 两组患者肢体肿胀治疗有效率比较

实验组患者治疗总有效率93.9%比对照组患者治疗总有效率73.3%高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者肢体肿胀治疗有效率比较[n(%)]

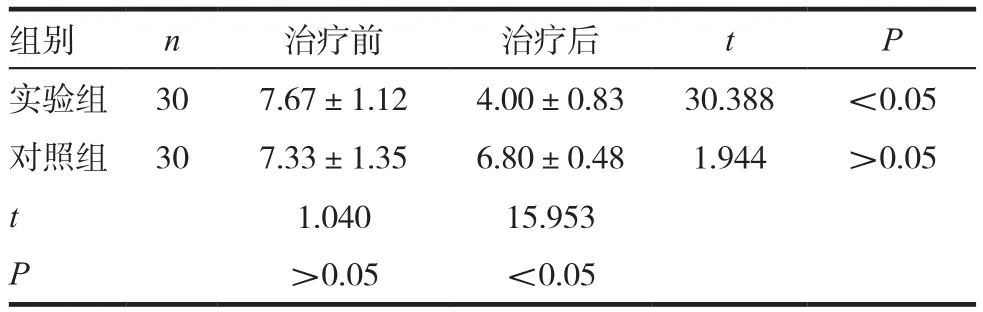

2.3 两组患者肢体肿胀程度情况评分比较

治疗前两组患者肢体肿胀程度差异无统计学意义(P>0.05);治疗后实验组患者肢体肿胀程度低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后实验组患者肢体肿胀程度低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后对照组患者肢体肿胀程度与治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表4 两组患者舒适度的比较[n(%)]

表5 两组患者肌力疲劳度情况比较[n(%)]

表3 肢体肿胀程度情况评分比较(±s,分)

表3 肢体肿胀程度情况评分比较(±s,分)

组别 n 治疗前 治疗后 t P实验组 30 7.67±1.12 4.00±0.83 30.388 <0.05对照组 30 7.33±1.35 6.80±0.48 1.944 >0.05 t 1.040 15.953 P>0.05 <0.05

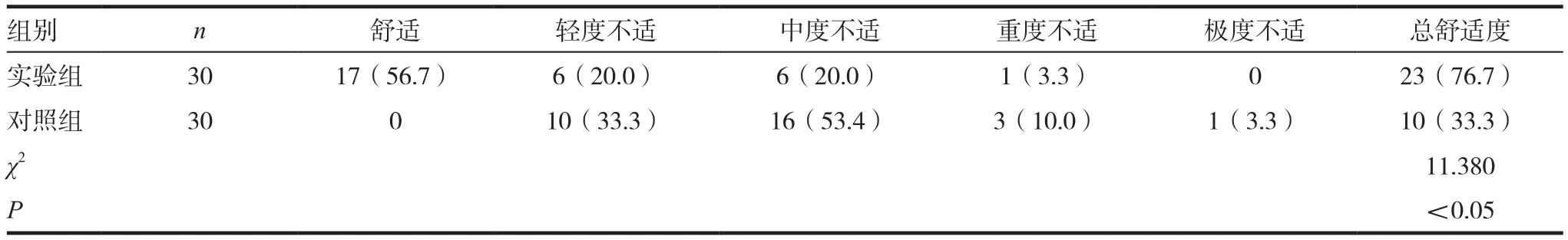

2.4 两组患者舒适度比较

实验组患者总舒适度76.7%高于对照组患者总舒适度33.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.5 两组患者肌力疲劳度情况比较

实验组患者可接受疲劳率76.7%与对照组患者可接受疲劳率73.3%比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

2.6 两组患者DVT发生率比较

两组患者均未发生DVT。

3 讨论

通过实施踝泵运动带动了整个肢体肌肉群的协调运动能力,从而增加了股四头肌、腓肠肌等肌肉的肌力,更是避免了肌萎缩症状的发生[13-14]。实施肌肉主动活动,促进下肢淋巴回流和血液循环,是改善下肢静脉回流、预防下肢静脉血栓简易有效之法。结合在临床中踝泵运动护理操作方式没有统一的规范,文献报道也不尽相同,我骨科病房针对下肢骨折患者也开展不同踝泵运动频率强度护理指导实践,分了两组患者探讨不同方法。

我骨科病房根据踝泵运动理论结合文献研究证实先提出对照组实施的方法,但由于运动过程中存在接受实施程度的差异,且对运动实施次数和正确姿势也缺乏护理指导和示范,于是在保证踝泵运动目的前提下,为了让患者能更加主动有效实施,从而结合我骨科病房的实际情况提出了实验组的方法。从两组患者比较,实验组的踝泵运动相比观察组是采用减少每天次数来提高每次的踝泵运动组数从而增加运动强度,同时三餐后进行可以更有效护理指导和示范。从护理实践看,虽然这两组患者在治疗前肢体肿胀程度差异不大,但是治疗后实验组肢体肿胀程度明显减轻于治疗前,且比较两组治疗后肿胀减轻程度也是实验组优于对照组,见表3。这与表2实验组肢体肿胀有效率的临床疗效优于对照组是一致的。根据踝泵运动的第七天对两组患者都进行运动舒适度和肌力疲劳度评分:两组患者在可接受疲劳度的比较差异无统计学意义,见表5,两组患者都是能接受踝泵运动,但是主观感受上实验组的舒适度是优于对照组,见表4,从而观察到实验组的踝泵运动能更容易让患者接受和主动实施。同时实验组的踝泵运动是tid,患者是选择每天的三餐后进行,护士交接班监测也能保证患者的踝泵运动执行到位,这与护理实践中实验组患者无论在第3天结束后还是第7天结束后的踝泵运动依从性一直是优于对照组也是一致的。见表1。另从两组患者DVT发生例数观察,两组均无患者发生DVT,差异比较无统计学意义,因为功能锻炼是加快血流,防止凝血因子聚结最简单有效的方法[15-16],与很多研究表明踝泵运动能使高凝状态的血液流动增快,抑制下肢静脉血栓的主要手段是一致的。本研究只是通过两组患者的采用不同踝泵运动频率强度,观察到实验组最大极限背伸蹠曲5~8秒25组×3tid,可以更有效让患者接受实施,也更有利于肢体功能康复,值得临床推广。

总之踝泵运动是一种简单易行的锻炼方法,非常适合下肢骨折患者,而选择规范、合理、有效的踝泵运动护理操作方法,可以加快患肢康复,最大极限背伸蹠曲5~8秒25组×3tid的踝泵运动可以更有效让患者接受实施,也更有利于肢体功能康复。