公司治理对创新策略的影响

———基于R&D支出异质性的实证研究

2018-12-26王玉霞孙治一

王玉霞,孙治一

(东北财经大学经济学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

公司是创新的微观主体,分析公司的创新行为对建设创新型社会具有非常重大的现实意义和深远的历史意义。战略性新兴产业代表了未来科技和产业发展的方向,因此,本文以战略性新兴产业上市公司为研究对象,分析创新策略选择和执行中的公司治理问题。

创新策略是公司制度和管理者决策共同作用的结果,良好的公司治理机制能够有效缓解创新过程中的问题,激发公司创新热情,因此,公司治理与R&D活动的关系受到广泛关注。例如,Tylecote等[1]认为,企业技术创新权、责、利的配置是在公司框架内完成的,公司治理对创新活动具有重要影响。党印[2]指出,企业技术创新活动是在特定的公司治理结构下进行的,公司治理作为一种个体行为的规范准则,以特定的监控机制和激励机制避免组织中个体行为的不确定性,降低交易成本,从而保证决策的科学性和合理性,因此,公司治理对公司的创新活动具有根本性的决定作用。近年来一些文献从多种角度分析了公司治理对企业创新的影响,如股权结构[3-4]、董事会结构[5]和激励机制[6-7]等,但对不同创新策略的影响差异现有文献讨论较少。唐清泉等[8]将公司创新模式分为探索式创新和利用式创新,通过风险偏好和创新模式选择的研究,探讨了公司治理结构与创新模式选择的关系。李云鹤[9]利用上市公司样本,考察了公司治理作用于公司异质研发创新的效果。但由于上市公司研发支出信息披露不全使得数据获取难度大,导致二者使用的样本量较小。本文根据Benner和Tushman[10]与唐清泉等[8]的研究,依据创新的目的是量变还是质变,将R&D活动分为探索式创新和开发式创新,以战略性新兴产业上市公司为研究对象,利用Logit模型和OLS模型实证检验了公司治理对创新策略选择和研发支出的影响,为优化中国上市公司治理结构、增强公司自主创新能力提供一定的理论指导和实证经验。

二、理论分析与研究假设

Berle和Means创造性地提出“所有权与经营权分离”的概念,这种分离的假设前提是经理人能够为企业带来更专业化的管理,使企业创造更多价值[11]。按照Jensen和Meckling[12]的定义,委托代理是指一种契约关系,但由于契约双方存在信息不对称,导致委托方与代理方的利益目标不一致,产生委托代理问题。此外,Shleifer和Vishny[13]还指出,除委托代理问题外,大股东与其他股东之间的冲突同样会对公司行为产生影响,即可能存在利益侵害效应或激励相容效应。利益侵害是指在缺乏外部监督或者外部股东类型多元化的情况下,随着持股比例的提高,大股东可能会侵占小股东的利益以提升自身收益;激励相容是指大股东持股数量的提升有利于其关注公司的长期发展,避免了股权高度分散情况下的集体不作为。另外,根据Belloc[14]的分析,技术创新具有投资专用性、不确定性及不可预测性等特点。在创新决策过程中,很难使各方建立完全契约关系来约束敲竹杠行为的发生,这也将扭曲创新投资决策的初衷。通过合理的公司治理机制可以缓解委托代理、利益侵害和敲竹杠等问题,这也正是公司治理的要义所在。公司治理对创新策略的影响主要体现在以下三个方面:

(一)股权结构

根据文芳[15]的分析,股权集中度与公司R&D投资强度之间呈N型关系,两个转折点为25%的优势表决权和50%的绝对控股权,股权集中度对创新的区间效应明显。在第一大股东的持股比例达到优势表决权要求之前,所有权与经营权处于相对分离状态,随着第一大股东持股比例的提高,公司的经营和投资决策更多地受到股东监督,同时第一大股东持股比例的提高不足以影响管理者决策的稳定性,公司的控制权依旧掌握在管理者手中。所以,在此期间,第一大股东持股比例的提高对研发支出有正向影响。而在第一大股东持股比例超过绝对控股水平后,侵害小股东利益的收益开始小于成本,所有权激励将极大地促进公司价值的提升,在此期间,第一大股东的持股比例对研发支出有正向影响。当第一大股东持股比例介于优势表决权和绝对控股之间时,利益侵害效应和委托代理问题同时存在,此时,第一大股东与经理人之间可能会争夺控制权,进而导致公司决策效率降低,研发支出减少。此时大股东已具备侵害小股东利益的能力,随着持股比例的提高,所有权激励的正效应将被利益侵害的负效应所淹没。此外,第一大股东持股比例升高在加大了其对公司决策控制力的同时,也提高了其对公司长期效益的关注度,从这个角度来看,股权集中度的提高更有利于公司在新产品领域开拓创新,但也可能导致公司盲目创新。由此,笔者提出如下假设:

H1:第一大股东股权接近或者介于优势表决权和绝对控股权之间时,其比例上升会抑制研发支出水平,提高探索式创新意愿。

本文讨论的股权制衡是一种股权集中条件下的制衡机制,股权制衡度越高,说明其他股东与第一大股东共同分享的控制权比例越高,由于这些大股东的知识结构和背景各不相同,在投入创新项目过程中容易产生争议,这可能阻碍公司创新策略的实施。与股权集中度类似,当股权制衡度升高时,大股东们的长期目标是一致的,这种激励相容约束将有利于提高有益于公司长期价值增长的R&D投资。从这个意义上讲,股权均衡有利于提高公司的探索式创新意愿。此外,Alchian和Demsetz[16]认为,企业是一种典型的团队生产,由于团队向市场提供的是联合产品而不是边际产品,易导致搭便车行为。股权制衡度越高,对这些行为监督的强度就越大,由于股东类型的多元化,可能产生过度监督问题,最终导致研发支出下降。由此,笔者提出如下假设:

H2:股权制衡度与探索式创新意愿正相关,与研发支出负相关。

投资机构对创新策略的影响关键在于其是否短视。Kochhar和David[17]认为,投资机构并不短视,投资机构持股会促进企业创新。冯根福和温军[18]实证分析表明,以证券投资基金为主的机构投资对企业技术创新有显著的正效应,机构持股的比例越高,企业技术创新能力越强。任海云[4]也发现,非机构企业法人大股东与研发投入显著正相关,机构投资已经不符合短视假定。与一般股东相比,投资机构在信息搜集方面具有规模经济优势和比较优势,更易于获得关于公司价值的有效信息。所以,笔者认为,由于自身专业性,投资机构在创新决策阶段更倾向于开发性创新,进一步提高现有产品优势;但当明确创新策略之后,无论是何种创新策略,投资机构持股有利于企业创新投入。

(二)董事会特征

与投资机构相似,由于拥有不同的知识背景,独立董事的参与能帮助董事会提高决策质量。John和Shaker[19]认为,企业总是在不确定的环境中运营, 通过引入与外部环境相联系的董事,可以有效缓解不确定性带来的影响,帮助企业化解危机,提高企业生存能力,有利于为创新活动配置更多资源。因此,笔者认为,独立董事的存在有利于增加研发支出,在创新决策过程中,独立董事的选择将比内部董事更谨慎,偏向于现有的产品市场技术开发。由此,笔者提出如下假设:

H3:机构持股和独立董事占比具有双向性,即二者上升将抑制公司对探索式创新的选择意愿,在确定创新策略后,二者对探索式创新研发投入水平有正向影响。

董事会规模和领导结构与公司创新密切相关。董事会规模大的优势是有利于扩大董事会整体视野,降低研发投资的风险。但Jensen[20]认为,董事会规模过大容易受到集体行动逻辑的影响,导致决策缓慢,效率低下。董事长与CEO是否两职兼任关系到公司最高决策者的权力分配。由于不确定性的存在,合约的签订无法面面俱到地规定当事人之间的权利义务以及未来可能出现的情况,所以,委托人无法通过签订一个完善的合约,有效约束代理人的行为,维护自己的利益不受代理人侵犯。两职兼任则意味着公司的所有权(委托方)和经营权(代理方)的高度集中,决策者通过对公司资源的有效整合,可以最大程度保证执行创新策略的控制权。如Lane等[21]认为,两职兼任更有利于做出灵活的创新决策,减少冗余程度,提高行政效率,与创新绩效正相关。笔者也认为,两职兼任可以有效降低代理成本,使公司所有者与管理者的利益目标一致,避免由于信息不对称性和契约的不完全性引发的管理者道德风险,为更好地发挥企业家精神提供条件。由此,笔者提出如下假设:

H4:董事会规模与创新投入存在反向关系,

H5:两职兼任对研发支出有正面效应。

(三)激励机制

委托代理理论认为,公司所有者作为委托人拥有剩余索取权,追求的目标是利润最大化;而代理人除了追求更高的货币收益外,还力图通过对非货币物品的追求实现尽可能多的非货币收益(在职消费、名誉等),因而委托人和代理人两者的效用目标函数是不完全一致的。所以,如何使双方都能趋向于效用最大化,是每个公司在经营过程中必须面对和解决的问题,也就是如何实现激励相容约束。有效的激励机制是实现激励相容约束的重要手段,长期股权激励和短期薪酬激励能够在一定程度上激发经营者有益于公司发展的创新热情。但与其他投资不同,创新投资收益本身具有周期长、不确定性程度大和风险高等特征。Holmstrom[6]的研究显示,为了降低创新失败对薪酬收入的影响,风险规避倾向型高管往往会减少创新投资。Cheng[7]的研究表明,为了鼓励高管从事创新投资,合理的薪酬激励机制可以缓解高管在创新投资中的风险规避行为。陈胜蓝[22]指出,公司高管薪酬激励对创新投资具有明显的影响,而且短期激励效果比长期激励效果更好。因此,笔者认为,激励机制可以缓解代理问题,降低委托方与代理方的目标不一致性,股权激励和薪酬激励能够促进研发支出水平,为了规避风险保证自身收入,激励增加会使管理者更倾向于利用现有优势进行创新。由此,笔者提出如下假设:

H6:股权激励与开发式创新意愿正相关,有利于提高研发支出。

H7:薪酬激励与研发支出正相关,有利于开发式创新。

三、样本选择、变量设定及模型构建

(一)样本选择

本文以2010—2016年沪深A股、中小企业板和创业板中属于战略性新兴产业的上市公司为样本。我国《企业会计准则》要求企业明确披露R&D投资信息,将R&D投资分为研究(R)阶段投资和开发(D)阶段投资,其中研究阶段投资全部予以费用化,开发阶段投资实行有条件的资本化。

近年来,上市公司披露研发支出的信息逐步规范,鉴于专业数据库比个人收集数据的误差更小且披露口径一致,本文研发支出数据主要来自国泰安(CSMAR)数据库,以Wind数据库进行抽样核对和补充。所有公司治理数据来自国泰安数据库,并按以下标准对样本进行筛选:(1)剔除财务报表中没有披露研发支出信息的上市公司。(2)剔除 ST 类型的公司。(3)剔除不能查找到研究所需全部信息的公司。结果显示,2010—2016年披露了研发支出(包括费用化支出和资本化支出)数据的有效样本(公司1年)共有3 039个。根据 March[23]与Benner和Tushman[10]的研究,本文将企业创新区分为探索式创新和开发式创新,探索式创新为旨在进入新产品市场领域的技术创新活动,即实现从0—1的质变;开发式创新为旨在改进现有产品市场领域的技术创新活动,即实现从1—n的量变。与唐清泉等[8]与李云鹤[9]将只有开发阶段投资的创新定义为常规式创新的做法不同,本文把只进行研究阶段投资归为探索式创新,只进行开发阶段投资或者研究阶段和开发阶段投资同时进行的创新投资归为开发式创新。基于R&D异质性分类是指按研发支出不同阶段的投资情况对全样本进行区分。根据不同的创新投资方式,本文把总体样本分为两个亚样本:一个是探索式创新(R>0,D=0),另一个是开发式创新(R>0,D>0;R=0,D>0)。其中,探索式创新投资观测值为1 956个,开发式创新投资观测值为1 083个。本文对连续性变量按1%水平进行Winsorize 处理,以消除极端值的影响。

(二)变量设定

被解释变量:企业创新策略。主要从两个角度衡量:探索式创新(innov_opt=1)和开发式创新(innov_opt=0);研发支出水平(innov),即研发支出与营业收入的比值(RD_OI)。

解释变量:股权结构(ownership)方面选取常用的三项指标:(1)股权集中度(shrcr1),用第一大股东持股比例来衡量。(2)股权制衡度(egui),即公司第二至第十大股东持股比例之和与第一大股东持股比例的比值。(3)机构持股(fund),借鉴鲁桐和党印[24]的做法,本文采用年末各证券投资基金持股比例总和作为机构持股指标。董事会特征(board)方面选取常用的三项指标:(1)董事会规模(lnboard),即董事会总人数的自然对数。(2)独立董事占比(ind),即独立董事人数与董事会总人数的比值。(3)董事长与CEO 两职是否兼任(dual),用虚拟变量表示,两职兼任为1,两职分离为0。激励机制(Incentive)方面选择以下两个代表性指标:(1)高管持股(fhdirrt),在企业经营过程中CEO具有最高控制权,参考唐清泉和甄丽明[25]的做法,本文采用CEO持股比例作为衡量高管持股的指标。(2)高管薪酬(lnsbsm),由于数据的可获得性,众多学者在衡量高管货币薪酬时均采用董事、监事及高管的货币薪酬总额这一替代指标,故本文采用公司董监高年薪总额的自然对数来衡量高管薪酬水平。

控制变量(controls):(1)企业规模(lnasset),以企业总资产的自然对数衡量。(2)杠杆比例(lev),以企业资产负债率衡量。(3)年度效应(year),以2010年为参照,设置6个年度虚拟变量来控制因时间因素变化对公司创新的影响。(4)行业效应( industry),本文的行业划分依据证监会《上市公司行业分类引进》中的行业二级代码,共设置12个行业虚拟变量。(5)股权性质(state),根据任海云[4]的研究,国有控股对公司创新投入有显著影响,本文采用虚拟变量表示股权性质,即国有为1,非国有为0。

(三)模型构建

1.Logit模型

本文运用二元Logit模型考察股权结构、董事会特征、薪酬激励对上市公司创新策略的影响,根据创新策略的不同,因变量取值为1(探索式创新)和0(开发式创新),构建模型如下:

(5)

其中,controls为控制变量,包括企业规模、杠杆比率和股权性质。β1、β2、β3和γ为系数向量,α为常数项,μ为随机误差项。

2.OLS模型

为进一步分析公司治理对创新投入水平的影响,基于以上假设,构造如下回归模型:

innov=α+β1ownership+β2board+β3incentive+γcontrols+μ

(5)

其中,controls为控制变量,除企业规模、杠杆比率之外,另加入了年度效应和行业效应。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

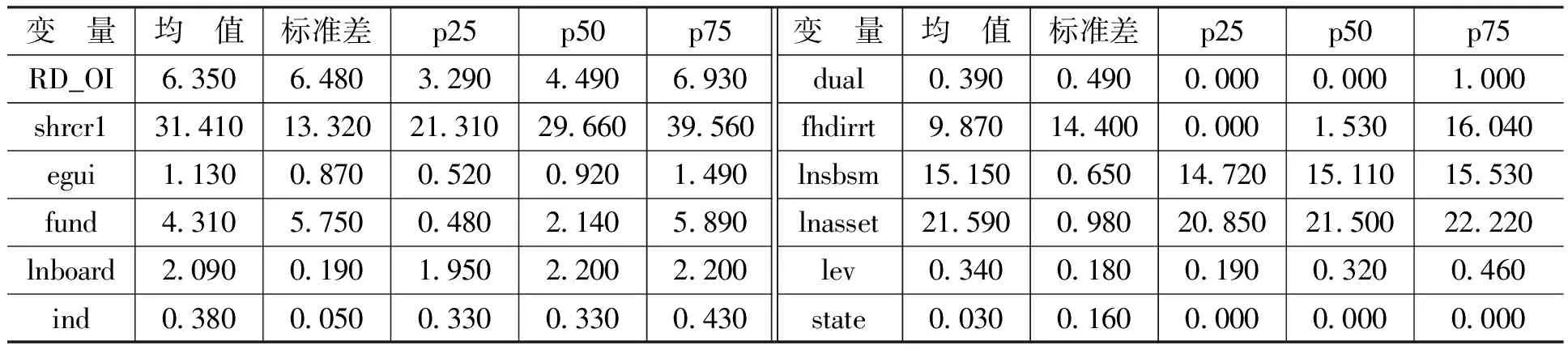

变量的描述性统计结果如表1所示。由表1可知,研发支出占营业收入比重的均值为6.350%,四分位数差异较大,标准差也较大,表明上市公司在研发投入水平存在较大差异。在股权结构方面,第一大股东持股比例的均值为31.410%,1/4分位数、中位数和3/4分位数分别为21.310%、29.660%和39.560%,说明多数公司第一大股东持股比例接近或者介于优势表决权(25.000%)和绝对控股(50.000%)之间;股权制衡度的均值为1.130,1/4和3/4分位数分别为0.520和1.490,说明上市公司股权制衡度区别较大。基金持股的1/4分位数为0.480,而3/4分位数为5.890,两极分化严重。董事会特征方面,董事会的规模和独立董事比例的差异不大,表明上市公司在董事会形式上基本一致;不同公司之间的两职兼任情况有明显差异。在薪酬激励方面,高管持股比例的1/4分位数、中位数和3/4分位数分别为0.000%、1.530%和16.040%,标准差较大,表明CEO持股比例存在明显差异;高管薪酬激励程度差异不大,显示出上市公司高管薪酬水平基本趋同。控制变量中,企业规模对数的均值和中位数相当,标准差较小,说明该指标分布较对称;杠杆比率的1/4和3/4分位数存在较大差异;国有持股的1/4和3/4分位数均为0.000,说明非国有持股占大多数。

表1 变量的描述性统计结果(N=3 049)

(二)Logit模型估计

表2中OR(Odds Ratio)是将Logit 回归的估计结果进行反对数处理后的系数,大于1时表示自变量与因变量正相关,小于1时则为负相关。由表2可知,在股权结构方面,股权集中度和股权制衡度与探索式创新发生比显著正相关。说明第一大股东的持股比例升高使其更为关注公司的长远发展,从而倾向于对新产品市场领域的开发;股权制衡度高的公司其他大股东的所有权激励也对探索式创新更为有利。股权集中度和股权制衡度每上升一个单位,探索式创新的发生比将增加2.8个百分点;股权制衡度每增加一个单位,探索式创新发生比将增加1.151倍。而机构持股对探索式创新的选择具有1%显著水平上的负向影响,说明投资机构对进入新产品市场领域更加谨慎,机构持股增加会提高企业对开发式创新的选择意愿,这与投资机构的专业性有关。投资机构往往比个体股东具有更全面的信息和更专业的分析团队,不会盲目跟风,使其对创新策略的选择更为保守。

在董事会特征方面,独立董事占比会显著影响创新策略的选择,独立董事占比的提高将使探索式创新的发生比降低,独立董事由于自身的独立性,通常对市场环境有不同角度的理解,所以更为谨慎,往往倾向于开发式创新。在激励机制方面,高管薪酬也与探索式创新的发生比负相关,由于探索式创新的不确定性,突变的技术创新可能带来高风险,增加经理工作的不安全感,经理人的收入一般与公司业绩密切相关,而这不同于股东,股东可以通过不同的股票组合降低自身承担的风险。

表2 创新策略选择意愿Logit模型估计结果

注:***、**和*分别表示在 1%、 5%和10%置信水平上显著,下同。

(三)OLS模型估计

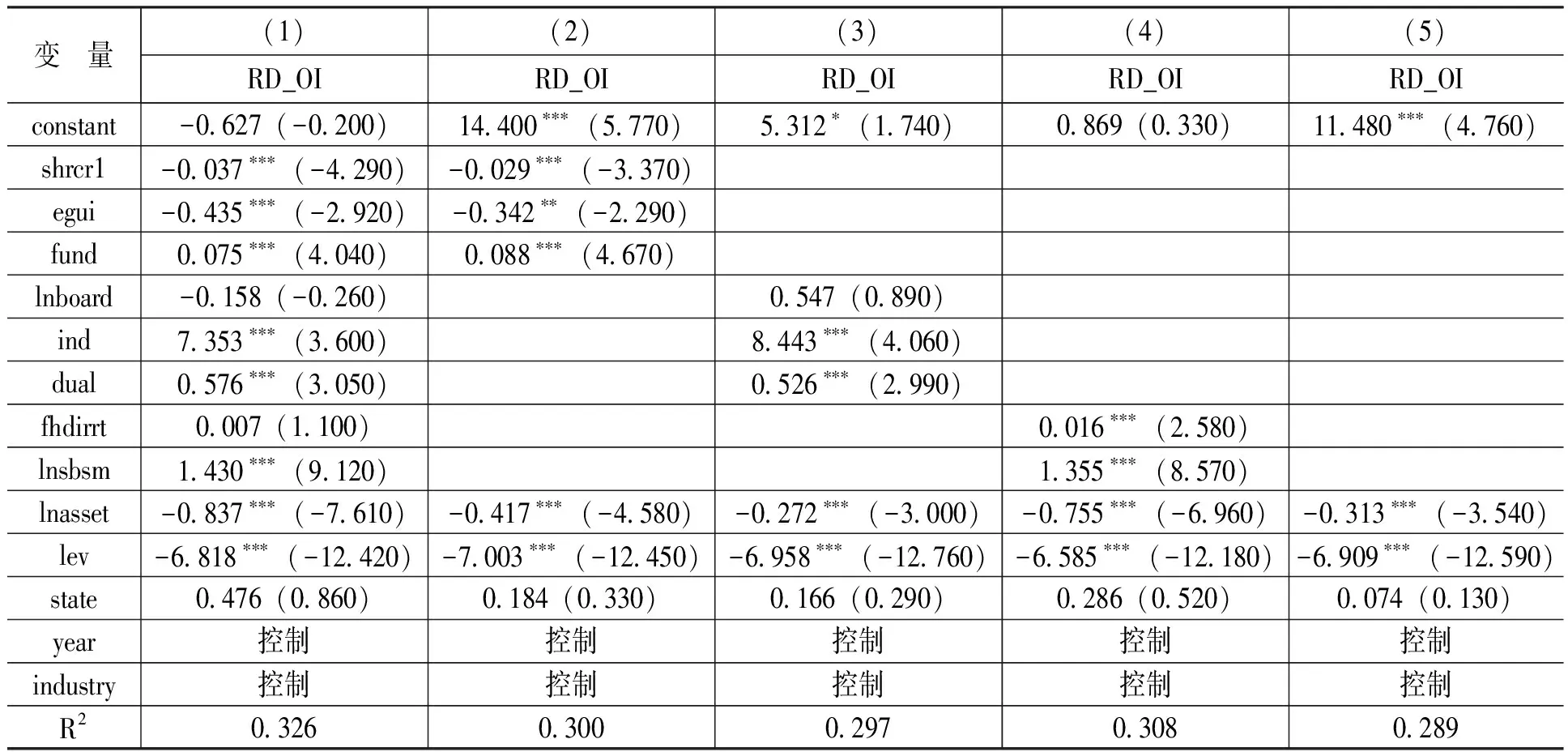

1.不区分R&D异质性的全样本回归

为了与亚样本和现有研究成果进行对比,本文先不区分创新投入方式,进行全样本回归,具体结果如表3所示。(1)列为全样本回归结果,(2)列、(3)列和(4)列则将公司治理变量分成股权结构、董事会特征和激励机制三组分别进行回归,(5)列考察了控制变量对公司研发支出的影响。与(1)列回归结果相比,(2)列、(3)列和(4) 列分组回归参数估计值的符号没有发生变化,但全样本回归的拟合优度更高。以下分析均依据(1)列全样本回归结果。

由表3可知,在股权结构方面,第一大股权持股比例与公司研发支出显著负相关,这与杨建君和盛锁[26]的研究结果一致。股权制衡度与公司研发投入强度显著负相关,这与文芳[15]的结果相反,可能的解释是股权制衡度高导致对高管的过度监督,使管理层因担心投资失败、经营绩效下降而缺乏创新的积极性;机构持股与研发支出显著正相关,任海云[4]也发现,非机构公司法人大股东与研发支出正相关,说明我国机构投资者已经不符合短视投资者假定,机构持股有利于公司创新。在董事会特征方面,两职兼任与研发支出显著正相关,实证结果说明董事长和总经理两职合一有利于缓解代理问题,有助于公司创新投入;独立董事占比对公司研发支出也有正向影响,这与赵旭峰和温军[5]的研究结果一致;董事会规模与研发支出不存在显著关系。在激励机制方面,董监高的薪酬对研发支出具有显著的正向影响,表明良好的激励措施有利于减轻代理问题,加大研发支出以促进企业发展;CEO持股比例对研发支出也有正向影响,但并不具有统计上的显著性。

表3 公司治理对研发支出影响的全样本回归(N=3 039)

注:括号内为t值,下同。

2.基于R&D支出异质性的分样本回归

基于R&D支出异质性,本文将全部样本分为两组(探索式创新和开发式创新),并分别进行回归分析,这种分类方法的好处是,通过对不同创新策略中股权结构、董事会特征和激励机制的影响效果进行分析,可以有效打开创新的黑匣子。具体结果如表4所示。

表4 基于R&D支出异质性的分样本回归

由表4可知:

第一,不同投资方式中,有利于创新投入水平的公司治理因素存在相同点,分别是独立董事占比和高管薪酬,这两个值越高,公司的研发支出越大。独立董事占比的显著性表明,外部独立董事由于拥有不同的知识背景和技能经验,能够扩大董事会的视野,其独特的视角与认知能力可以把公司与外部环境结合起来,有利于发现前景良好的创新机会,增加研发支出。高管薪酬激励对创新投入的正向影响也符合基本的代理理论,为了降低创新失败对自身利益的影响,风险规避倾向型高管往往会减少公司创新投资,而对高管的薪酬激励可以缓解高管在创新投资中的风险规避行为。

第二,在股权集中度方面,第一大股东持股比例与两种创新策略研发支出均呈负相关关系,但对探索式创新的影响并不具有统计上的显著性。机构持股与探索式创新的研发支出在1%显著水平上呈正相关,这表明投资机构并不短视,具有长期持股的倾向,而这种倾向会使其更加关注公司的长远发展,从而促进研发支出。此外,与全样本结果不同,在探索式创新中,股权制衡度与研发支出具有正向关系,但并不具备统计上的显著性,说明股权制衡难以有效提高探索式创新的研发支出;在开发式创新中,股权制衡度对研发支出有显著负向影响,表明在现有技术创新过程中过度监督问题可能存在。

第三,两种创新策略表现出一定的共性。在两种创新策略中,两职兼任对研发支出均有正向影响,但对开发式创新的影响并不显著。这说明两职兼任在探索式创新中的重要性,即一旦涉及进入新产品市场领域的行为,两职兼任能够有效减轻代理问题,使所有者与管理者目标一致,加大创新投入水平。董事会规模和CEO持股比例对两种创新策略的回归结果均不显著,说明董事会规模对研发支出并无明显影响,而CEO持股虽然可以降低总经理与股东之间的利益冲突,但很难影响研发支出水平。

第四,在控制变量中,企业规模和杠杆比例均与研发支出呈显著负相关关系,表明企业规模和负债比率的升高不利于企业研发支出。股权性质对两种创新投入的选择具有相反的显著影响,国有控股对探索式创新的回归系数在1%水平上显著为负,说明国有控股会抑制公司的探索式创新;而其对开发式创新的影响在10%水平上显著为正,国有控股可以促进公司开发式创新。

(四)稳健性检验

第一,对前述Logit模型实证分析中的自变量进行替换,将股权集中度指标替换为第二至第五大股东持股比例之和与第一大股东持股比例的比值 (egui5),将企业规模指标替换为总营业收入的自然对数(lnOI),并选用Probit模型重新对上述问题进行分析,并与Logit模型的回归结果进行对比,模型拟合度稍有提高,仅少量系数值发生了较小的变化,主要结果显示与前述的分析一致,证明本文的研究结果是稳健的。

第二,将OLS模型被解释变量替换为研发支出与总资产之比(RD_asset),该指标与研发支出占营业收入的比重均可衡量创新投入水平,模型的拟合优度和值有所降低;机构持股、独立董事占比、两职兼任和薪酬激励的回归结果依然显著;股权集中度和制衡度的回归结果不够显著,但影响方向与前文基本一致。此外,CEO持股比例与不同创新策略的研发支出水平均具有显著正向关系,表明长期股权激励可以缓解代理问题,有利于提高研发支出。综合来看,除了部分变量的显著性水平有所变化之外,稳健性检验结果与之前相比没有发生实质性变化,说明回归结果是稳健的。

(五)对实证结果的进一步讨论

第一,机构持股和独立董事占比对创新策略的影响均具有双向性,H3得到实证的有力支持,投资机构和外部独立董事一般比普通股东更具有信息优势,鉴于探索式创新的高风险性和不确定性,在开辟新产品市场领域时,独立董事和专业投资机构能够高效地将企业创新与外部环境结合起来,使企业在选择创新投入策略时更为保守;而在选定策略之后,两者对探索式创新研发支出在1%的显著水平上均有正向影响,说明投资机构和独立董事更为注重长期收益,有利于探索式创新的创新投入。

第二,股权集中度在公司创新投入策略中对探索式创新的选择意愿有显著促进作用。在接近或者介于优势表决权和绝对控股权之间时,第一大股东的持股比例升高使其更为关注企业的长远发展,所有权激励有利于新产品市场领域的开发。不过,虽然股权集中度与探索式创新的选择意愿具有显著正向关系,但是持股比例的升高也可能令第一大股东面对更大盈利压力,因而导致研发支出水平降低。股权制衡度有利于提升探索式创新的选择意愿,可能的原因是其他大股东持股比例增加产生的所有权激励有利于企业进行探索式创新,而在创新投入过程中,可能存在过度监督问题,高股权制衡度抑制了研发支出水平。H1和H2得到了实证的有力支持。

第三,两职兼任与不同策略的研发支出水平均具有显著正向关系,说明董事长和CEO两职兼任可以有效降低代理成本,有利于董事会做出创新投入决策,H5与实证结果一致。董事会规模对企业研发支出影响并不显著,H4与实证结果不符。

第四,在激励机制方面,高管薪酬对研发支出水平具有显著正向影响,而CEO持股比例对创新投入水平的影响并不显著,表明股权激励的效果没有薪酬激励的效果显著,长期激励机制并不能提升高管的创新热情,这种结果可能与高管的心态有关,说明高管具有短视性,而高管薪酬水平与开发式创新选择意愿具有正向关系也恰好证明了这一点,H7被证实,H6与实证结果不符。

五、结论和政策建议

本文的实证结果表明:公司治理对创新策略的影响在不同创新方式中存在差异,这种差异是委托代理、利益侵害和风险规避等因素的综合体现。在策略选择方面,股权集中度和股权制衡度的提高可以有效提高公司进军新产品市场领域的意愿,进行探索式创新;而机构持股、独立董事占比和薪酬激励与开发式创新显著正相关。在研发支出方面,两种创新策略中公司治理的影响因素既有相同点也有不同点,相同点是独立董事占比和薪酬激励的提高会显著促进两种策略的研发支出。在探索式创新中,机构持股和两职兼任与研发支出显著正相关;在开发式创新中,除激励手段外,还需要考虑股权结构尤其是股权集中度和股权制衡度,二者均与研发支出显著负相关。

本文的政策建议:首先,对于企业创新,不仅要关注其创新类型,更应关注公司的创新投入水平。在普遍一股独大的情况下,笔者发现,第一大股东持股比例增加虽然有利于公司选择探索式创新,但其与探索式创新研发支出水平显著负相关,即随着第一大股东持股比例的增加,创新投入强度降低。这从另一个侧面解释了我国创新公司众多,但取得高端原创性技术较少的原因。所以,对于战略性新兴产业上市公司来说,建立效率导向的所有权体系是十分必要的。其次,需要进一步推进公司治理结构改革,提升公司治理水平,充分利用投资机构的外部信息渠道,提高创新决策质量。同时,应进一步完善董事会制度,充分利用独立董事外部信息优势,有效地发挥董事会作用。最后,建立合理的激励机制是提高创新效率的重要环节,应该鼓励公司制定合理的薪酬激励政策,缓解高管人员的风险规避心理,提高管理者的创新热情。