工作激情对员工创造力的影响路径研究

——一个被调节的中介模型

2018-12-21张文静汪国银

张文静,汪国银,刘 芳

安徽工业大学商学院,马鞍山,243000

1 引 言

据调查,闻名全球的微软企业员工创新性明显高于其他高科技企业,这或许可以归功于其富有激情的企业文化。正如比尔·盖茨所言,一个成就事业的人,最重要的素质是对工作的激情。

我国政府早期推出的 “863计划”“星火计划”,到近两年的“全民创新,大众创业”,再到鼓励创新人才的众多举措,都可以发现企业和员工的创新力受到了前所未有的重视。然而调查结果显示,我国企业自主创新能力仍有待提高,员工创新效果还不理想[1]。另一方面,盖洛普最新调研数据显示,在调研的142个国家中,中国员工对工作的激情与动力的比例最低,仅为6%。

目前,虽然已经有学者关注工作激情给员工和组织带来的正向影响[2],然而探讨工作激情对员工创造力影响的文献却较少。有学者从认知成分角度出发,分析工作激情给员工带来的认知改变以及对其组织行为带来的影响[2,3],那么工作激情带来的认知改变是否会影响员工创造力,结合以上陈述,本文做如下探讨:

首先,在文献[2-5]的基础上,选取自我认知理论,探讨创新角色认同和创新自我效能感分别在工作激情与员工创造力之间的不同作用。通过研究设计检验了工作激情、创新角色认同和创新自我效能感三者之间的关系,以丰富工作激情对创造力影响机理的研究视角。其次,通过构造被调节的中介作用模型进行实证检验,深入探究工作激情对创造力的引导机理,进一步有区分地检验创新角色认同和创新自我效能感,明晰两者的不同作用。最后,探讨企业管理者树立如下意识:重视员工创新自我效能感及其创新角色认同理念的培养,帮助员工克服儒家上下有别、绝对服从的传统固有思维方式,建立创新自我角色认同和提升创造力。

2 研究假设

2.1 创新角色认同的调节作用

员工的自我角色认定反映了其在工作任务中的身份期望,个体的某一角色会驱动个体表现出与此角色相一致的行为。从角色认同理论的观点出发,该研究将创新角色认同理解为员工对其自身创新特质的评判,因为创新角色认同给个体提供“我是具有创新特质个体”的心理环境[6],而且具有工作激情的个体会主动将其工作内化[7]。因此在此心理环境下,工作激情不仅促使个体有更多投入,更使个体为了符合此角色期望,在创新方面有更多付出,克服创新困难,获得创新的成功体验。而根据社会认知理论,自我效能感最重要来源就是成功体验。因此,在高创新角色认同水平之下,具有工作激情的个体可能具有较高的创新自我效能感。

因此,提出假设:

H1:创新角色认同在工作激情和创新自我效能感之间起到调节作用。创新角色认同水平高的员工工作激情对创造力的影响效应更大。

2.2 创新自我效能感的中介作用

2.2.1 工作激情对创新自我效能感的影响

工作激情的概念是Vallerand等从社会心理学中激情概念引入并应用于工作情境后提出。工作激情是组织成员对工作的强烈倾向或意愿,该个体不仅愿意投入时间和精力,更将这项工作视为其核心身份的一部分[7]。因此个体可能获得和精进更多知识技能等认知资源,也因此更具有解决工作困境的信心,更具有更新组织工艺程序的信心,即个体认为自己具有创造力特质的信念较高。因此,具有工作激情可能对创新自我效能感产生正向影响。

2.2.2 创新自我效能感对创造力的影响

创新自我效能感,是指在某个特定情境中,个体对自身依据目标任务要求所产生的创新想法、解决方案等能力的信念,是自我效能理论在特定创新领域的具体运用[8,9]。学者指出,创新自我效能感会使员工在面对困境和挑战时付出更多努力[10],承担更高的挑战和困难[8],做更多坚持和尝试[11],这些影响最终都会促成创新成果的产生。而且现有文献中创新自我效能感对员工创造力的正向影响已经得到学者的认可[11,12]。因此,推断在创新领域员工创新自我效能感能很好地预测其创造力。

综上提出假设:

H2:创新自我效能感在工作激情与创造力之间起中介作用。

2.3 被调节的中介作用

Bandura研究认为,个体生活在自己所制造的心理环境中[13],而创新角色认同正是给员工创造了一种“我是具有创新特质个体”的心理环境。因此在此心理环境下,具有工作激情的个体不仅在工作中有更多投入,更使个体为了符合此角色判定,在创新方面有更多付出,克服创新困难,提升创新自我效能感(H2)。因为自我效能感影响着个体进行某一行为的动机和能力,所以高自我效能感被认为是个体进行创新的必要条件。高创新自我效能感的个体因为对其自身创新能力的信心较强,所以在创新中更有信心克服这些困难,而不是将其视为一项困难的任务。相较低创新自我效能感的个体,高创新自我效能感的个体更可能选择创造性地工作而不是退而选择常规任务。因此,高创新自我效能感的个体可能有更多创造性成果,有更高创造力。

综上,在高创新角色认同水平下,工作激情使个体在创新中投入较多,通过产生较多创新自我效能感来提升员工创造力;而在低创新角色认同水平下,具有工作激情的个体可能更多地直接提升创造力。

因此,提出假设:

H3:工作激情通过创新自我效能感对创造力产生效应被创新角色认同调节。创新角色认同水平高的员工,工作激情通过自我效能感对创造力产生的间接效应更大。

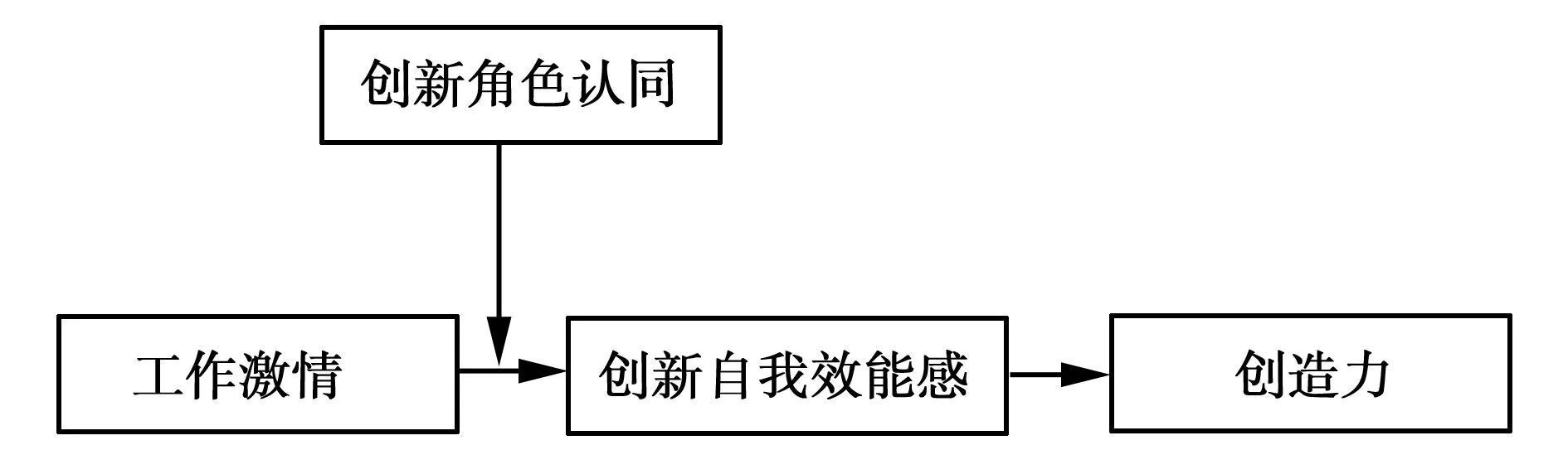

根据以上假设,可以得出该研究的综合理论模型(见图1)。

图1 理论模型

3 研究方法

3.1 概念界定及测量

工作激情:采用Vallerand等开发的5条目量表[7]。

创新角色认同:采用Farmer等改进的3条目量表[14]。

创新自我效能感:采用Tierney等开发的3条目量表[9]。

员工创造力 :采用Tierney等开发的4条目量表[15]。

以上量表均采用李克特五点量表,从1(非常不同意)到5(非常同意)。

控制变量 :选取性别、学历、工作性质、公司规模、工作年限和工作部门作为控制变量,并进行虚拟变量处理,如性别(男性为1,女性为0)。

3.2 研究样本

此次研究共收回样本241份,将缺选题项超过5题的样本剔除后得到202份有效问卷(有效回收率83.8%)。样本中性别比例分布较平均(男性56.50%,女性43.50%);学历分布主要集中在大专和本科(分别为30.50%和45.00%);企业规模的样本分布主要集中在500人以上的企业(44.50%);样本的职位分布主要是非管理者(58.6%);工作年限分布较平均(1~2年的占比为22.50%,3~5年的占比为23.50%,6~10年的占比为22.00%,11~15年占比为9%,以及15年以上的占比为23.00%)。

4 结果与分析

4.1 共同方法偏差检验

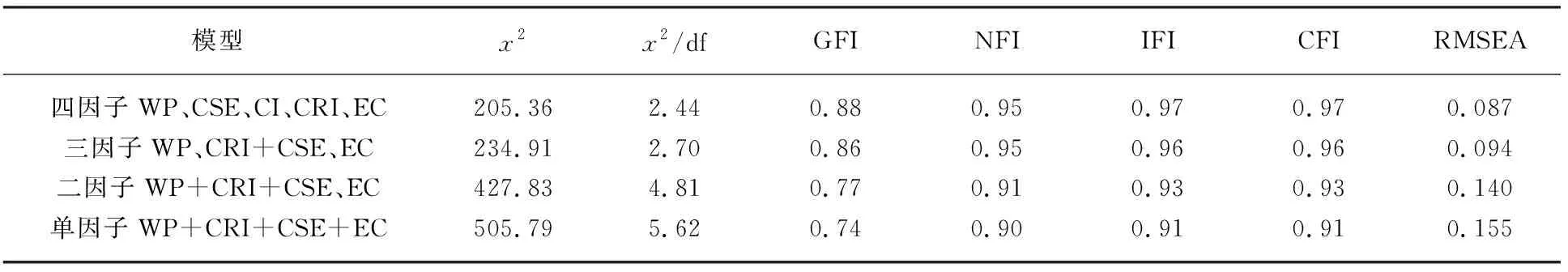

由于问卷收集是使用自述的方式进行,所以可能存在共同方法偏差。因此需要先进行共同方法偏差检验。根据LISREL 8.70对各因子组合后的结果检验(见表1)可知:(1)随着因子增加,x2和x2/df显著减少(其中四因子x2=205.36,x2/df=2.44),而GFI、NFI等参数的改善程度比较有限;(2)分别对四因素模型和单因素模型进行验证性因素分析,结果发现,四因素模型对数据的拟合明显优于单因素模型(Δx2=300.43,Δdf=6)。因此同源方法偏差问题并不严重[16]。

表1 验证性因子分析结果

注:WP表示工作激情、CRI表示创新角色认同、CSE表示创新自我效能感、EC表示员工创造力、+代表合成一个因子。

4.2 信效度分析

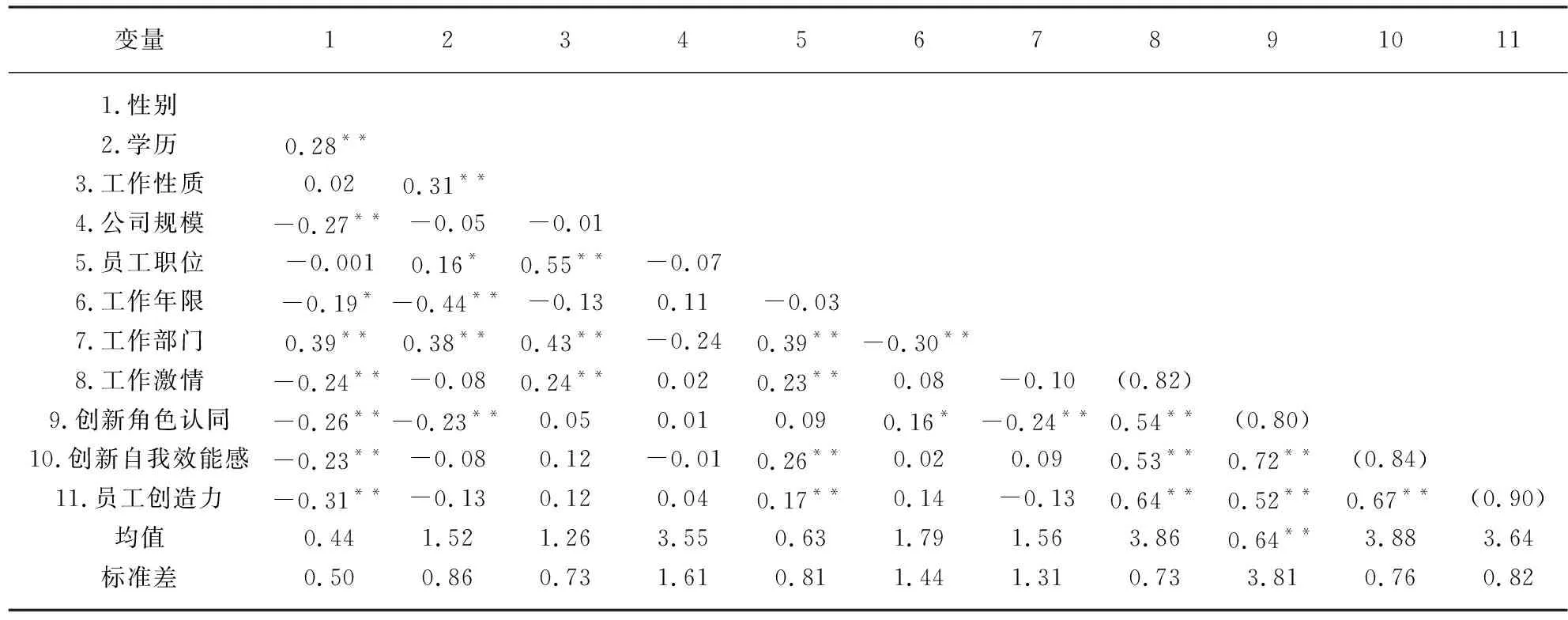

运用SPSS 17.0进行描述性统计、相关性分析和信度检验,结果如表2。

表2 研究变量的均值、标准差、信度及相关系数(n=202)

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双尾检验),括号内为Cronbach'sα值是信度。

从表2中可以看出,各变量之间均有显著相关关系,而且各变量的Cronbach'sα值均>0.7,表明各变量信度均好,可以进行进一步检验。

4.3 假设检验

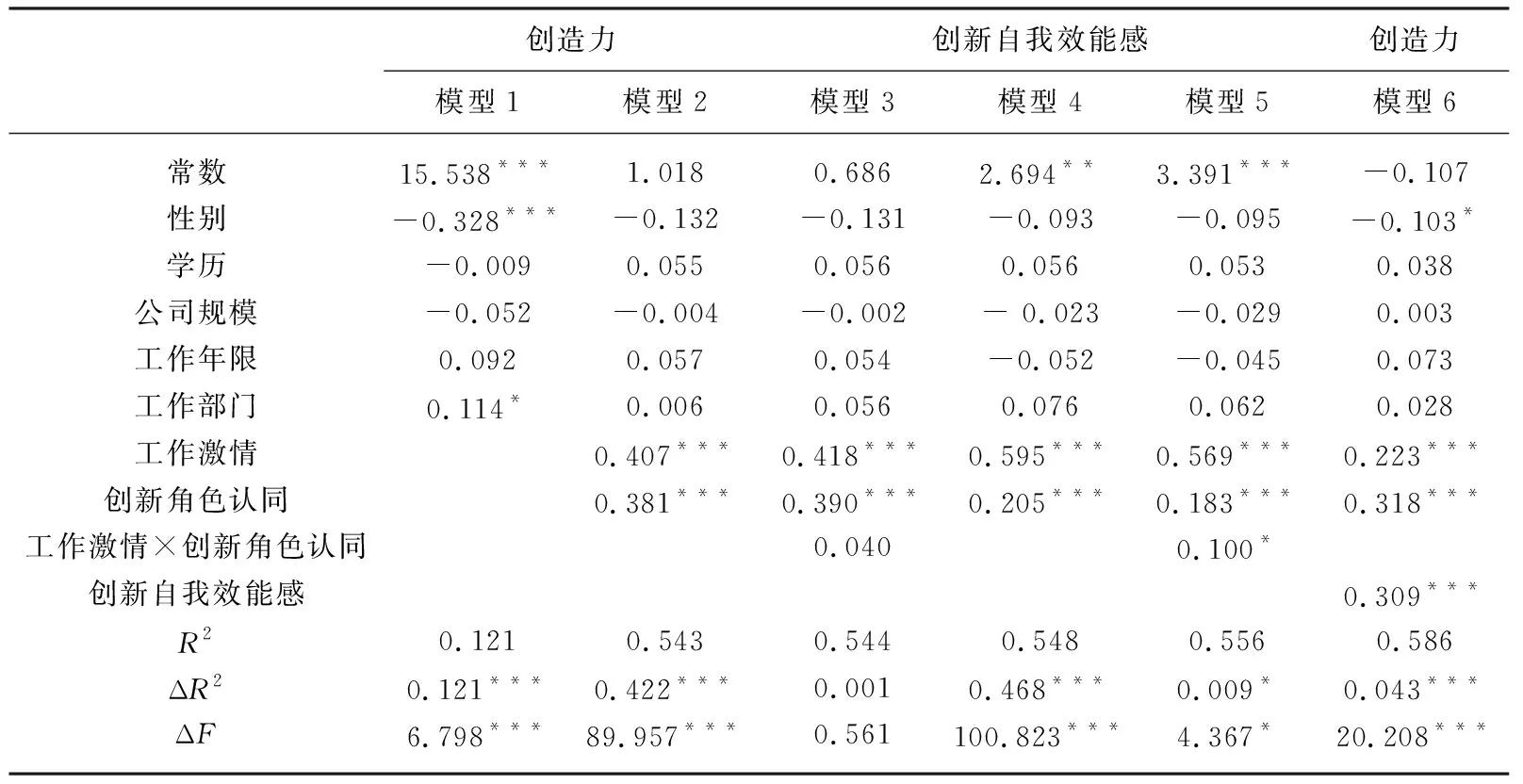

该研究的被调节的中介作用模型中,被调节的是前半段,按照温忠麟等[17]的依次检验法检验被调节的中介作用,回归结果见表3。

第一步,检验创新角色认同在工作激情和创造力之间的调节作用。模型1以创造力为因变量,对控制变量进行回归。模型2 在模型1基础上加入自变量工作激情和调节变量创新角色认同,两个变量的回归系数分别为0.407和0.381,均显著。模型3在模型2的基础上加入交互项工作激情×创新角色认同,交互项系数为0.040,对应的ΔR2为0.001,均不显著,即创新角色认同在工作激情和创造力之间没有起到调节作用。但是,按照温忠麟等的依次检验法,可以进行被调节的中介作用的进一步检验。

第二步,检验创新角色认同在工作激情和创新自我效能感之间的调节作用。模型4加入控制变量后,工作激情对创新自我效能感的影响系数为0.595,创新角色认同对创新自我效能感的影响系数为0.205,均显著。模型5在模型4基础上加入交互项工作激情×创新角色认同,交互项的系数为0.100,对应的ΔR2为0.009,均显著。创新角色认同在工作激情和创新自我效能感之间的调节作用,假设1得到验证。

第三步,检验创新自我效能感的中介作用。模型6以创造力为因变量,在模型2的基础上加入创新自我效能感,创新自我效能感的系数为0.309,显著,自变量工作激情系数从0.407显著下降到0.223,创新自我效能感起到了部分中介作用。假设2得到支持。根据温忠麟等的依次检验法,模型回归的系数a1和b2、a3和b1以及a3和b2三组系数中,只要有一组显著不等于0,被调节的中介作用就成立。该研究模型回归的a3为0.100,b1为0.309,均显著,被调节的中介作用成立,假设3得到支持。

表3 层次回归模型表

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双尾检验)。

所以工作激情(X)经过创新自我效能感(W)对员工创造力(Y)的中介效应为 (a1+a3U)(b1+b2U)=0.184+0.031U(a1=0.595,b1=0.309,a3=0.100,b2=0),当U取值为1、0和-1时,中介效应分别为0.215、0.184和0.153。工作激情(X)对员工创造力(Y)的总效应是0.431(根据协方差矩阵),当U取值为1、0和-1时,中介效应分别占了总效应的49.9%、42.7%和35.5%。

综上,不仅工作激情(X)经过创新自我效能感(W)对员工创造力(Y)受到创新角色认同(U) 的调节这一作用得到验证,而且可以发现,当个体创新角色认同属于平均水平时(U=0),工作激情(X)经过创新自我效能感(W)对员工创造力(Y)的间接效应占总效应的2/5左右。当个体创新角色认同水平较高时(U=1),这个间接效应变大,直接效应变小;当个体创新角色认同水平较小时,这个间接效应变小,直接效应变大。但对于创新角色认同水平较高的个体,应重视提高其创新自我效能感,才能更有效地提高其创造力;对创新角色认同水平低的个体,提高其工作激情往往可以直接提升其创造力。

5 结论与建议

5.1 结 论

(1)现有文献中研究工作激情对员工创造力的文献并不多,而且主要的观察角度是工作认知或动机[3,18]。而本文结合自我认知理论,探讨创新角色认同和创新自我效能感在工作激情与员工创造力之间的不同作用。通过研究设计检验了工作激情、创新角色认同和创新自我效能感三者之间的关系,丰富了工作激情对创造力影响机理的研究视角。

(2)该研究构造了被调节的中介作用模型并进行了实证检验,验证了当个体的创新角色认同处于不同水平时,可以分别通过不同路径提升创造力。在先前的研究中,虽然已经有学者注意到创新自我效能感或创新角色认同对创造力的预测作用[8,10,19],或是关注了创新角色认同对创新自我效能感的影响作用[20],然而同时将这两者放到同一模型中探讨其对创造力不同作用的研究文献还较少。本文通过实证方法不仅验证了创新自我效能感在工作激情和创造力之间的中介作用机制,更验证了创新自我效能感的中介作用被创新角色认同调节,厘清了创新角色认同在这一过程中的重要作用,这是该研究的创新点之一。

5.2 建议

正如前文所述,在对创新创造力已经给予重视的当下,员工创新现状仍没有让人满意,通过本文的研究启示,企业管理者在员工创造力提升的实践中可能有以下几方面的提升:

(1)本文验证工作激情对员工创造力的正向影响,表明了员工具有工作激情会对其创造力提升有正向促进作用。而盖洛普公司的调查结果所示,工作激情在组织内的普遍匮乏反映出企业管理对工作激情的重视不足。企业不仅可以在员工招募时通过工作激情的量表来筛选工作激情较高的员工,更应当重视员工工作激情的维持和培养。如FACEBOOK公司将“Move fast and break things(快速行动,破除陈规)”等激励性标语贴在公司醒目处,以唤醒员工的工作激情与斗志;又如,富安娜公司给员工提供自然舒适的办公环境及自由惬意的交流场所,使员工能劳逸结合,保持工作激情。

(2)中庸,最早在孔子的《论语·雍也》中提出,成为了中国传统文化中不可或缺的一部分。中庸思想使关系和谐更受关注的同时,其“慎独自修”“消极成就”“消极规避”等思想却对员工产生着对创新不利的影响。慎独自修,强调低调、谨慎,弱化了自我概念、自我认知;消极成就和消极规避,强调平庸、从众和明哲保身,是对常规做法的鼓励,这些对于员工的创新自我概念和创新信念都起到了削弱作用,对员工创造力提升不利。因此,组织管理者要注重对员工创新认知的树立和培养,如在组织中树立创新模范,或通过不定期的技能培训、知识竞赛等方法提升员工的创新信心和信念,促使员工创造力提升。

(3)根据结论,创新自我效能感对于提升员工创造力起到关键作用,因此,企业通过提升员工自我效能感来提升创造力可以使效果事半功倍。通过鼓励日常工作中的创新,增加员工对创新的信心和信念,如华为公司一直以来不放弃贴近客户的“微创新”,不仅使产品越来越符合顾客需求,也使所有华为人都不惧创新,不以创新小而不为之,大大增加了他们的创新信念和热情。

6 研究局限及展望

(1)该研究采用的量表多为国外成熟量表,由于国内外文化差异可能使该研究结果的适用性受限。因此在未来的研究中考虑结合中国文化设计更有针对性的量表。

(2)该研究收集的数据为横截面数据,使得该研究的结果在一定程度上可信度降低。在未来研究中会尝试设计纵向研究,再重复一遍该研究,以观察研究结果是否不同以及相应的启示。

(3)由于时间及经费问题,此次调研的企业主要集中在长江三角洲地区,而不同区域的企业可能因为政策或地理环境的不同呈现出不同的特点,因此该研究结果是否适用于其他区域的企业未能体现。在未来的研究中会考虑在其他区域进行抽样,完善该研究。